| 【歌意1932】 |

「さぬかた」は、たとえ実にはならなくても

どうか、花だけは咲いて見せてほしい

私の苦しい恋心を、何とか慰めたいのですよ |

| 【歌意1933】 |

「さのかた」は、もう実になってしまったので

いまさら春雨が降って、花が咲くことなどあるでしょうか... |

「実」を結ぶことが、恋の成就をいうものだと、この歌は前提にしている

確かに、その前提でこそ、「はなのみにさきてみえこそ」という語が生きてくる

だから、「答歌」の「みになりにしを」と断るのは、解り切ったことを返した詠歌だ

そうだろうか

おそらく、「問歌」は男だろうが、「人妻に求愛」しているのではなく

理屈抜きに、どうにも抑えることが出来ないこの気持ちを

何とか、鎮めようともがいており

せめて、姿だけでも見ることが出来たら、

やがて、私の気持ちも収まるでしょう、と言い聞かせているものだと思う

それでも、重ねて言う女の歌は、男には辛いものなのだろう

「いまさらにはるさめふりて」...

どうして、今になって...もう、遅いのですよ

どんなに花を咲かせようと、雨が降っても

もう実になっているのでは、手遅れじゃないですか

どうして、今更...

もっと早く仰っていただければ...

これが女の気持ちではないかな、と思う

多くの注釈が、人妻への求愛を、人妻故に拒否した「問答歌」とするが

これは、「求愛」の歌ではなく

結婚することが、男の事情で叶わなかったが

だけど、せめて姿だけでも、見たいものだ...そうやっと本心を伝えた歌だと思う

「人妻故に拒否した」のは事実だが

その重さ以上に感じられるのは、

「私も逢えば抑えられません」という気持ちもあるのではないだろうか

「花を咲かすことはできない」

この花を咲かせる行為には、女が相手に想いを伝える表現にもなる

だから、すでに「実」も成ったので、「咲かせたくても咲くことができない」

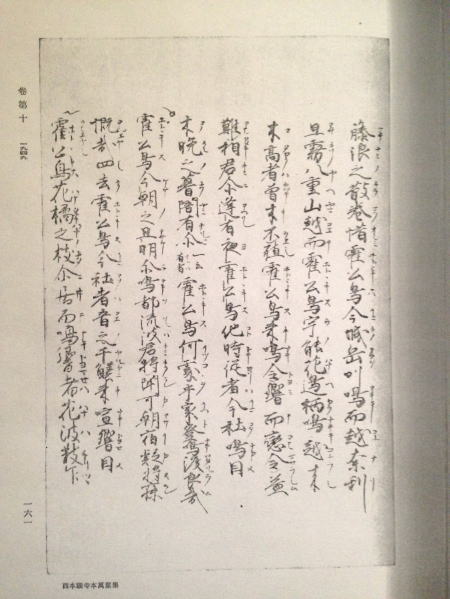

『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕にいう

「さのかたはみになりにしを 花にさきて見えよといへるをいひのかれんとて一たひみになりにし物を今更に又春雨ふりて花さかんや已に花ちりみになりし木は二たひさくへきやうなしとの心なるへし」

「言い逃れんとて」...嫌な表現だ

「花に咲く」表現で、想いを綴る歌がある

| (平群氏女郎贈越中守大伴宿祢家持歌十二首) |

| 麻都能波奈 花可受尓之毛 和我勢故我 於母敝良奈久尓 母登奈佐吉都追 |

| 松の花花数にしも我が背子が思へらなくにもとな咲きつつ |

| まつのはな はなかずにしも わがせこが おもへらなくに もとなさきつつ |

| 右件十二首歌者時々寄便使来贈非在一度所送也 |

| 既出〔書庫-6、2013年5月10日〕巻第十七 3964 平群氏女郎 |

〔歌意〕

松の花は、あなたにとっても「花の数」には入れないのでしょうが

いくらあなたが想ってくださらなくても

私は、その松の花のように、しきりに咲き続けています

|

掲題歌とは、その「花に咲く」ということの意味においては

同じものだと思う

「散る」のではなく、「咲く」、「咲きたいけど、咲かせることはできない」

何故なら、「花」が「想い」であり、「咲く」ことが「想いを伝えること」なのだから...

| さのかたは みにならすとて はなにのみ さきてなみえそ こひのさくらを |

| 赤人集 209 |

| さのかたは みになりにしを いまさらに はるさめふりて はなさかむやは |

| 赤人集 210 |

〔209〕、何だか雰囲気が違う

格助詞「とて」は、幾つか用法もあるが、「理由・原因」の「~からといって」ではどうだろう

「さのかたは、実には成らないからと言って」

「さきてなみえそ」の「なみえそ」は、「な~そ」の禁止形だが

「みえ」は下二段「見ゆ」の連用形だ

その「見ゆ」の意味は、「見える・会う・見られる、など」

ならば、どんな解釈になる

掲題歌の「さきてみえこそ」と、どうみても逆の表現になっている

その前の句に「はなにのみ」と、これも掲題歌と違う

掲題歌では、「はなのみに」で、「せめて花だけでも」のような意味になるだろうが、

この『赤人集』の「はなにのみ」では、「花だけを」としたくなる

ここまで通すと、「さきかたは、実には成らないからといって、花だけを見せないで」

要は、実に成らないのなら、花も見せないでくれ、ということか

結句の「こひのさくらを」が解らない...さくらの花を、恋心に見立てているのだろうか

だから、成就しない「恋の桜花」なら、咲かないで欲しい

〔210〕では、結句が助動詞「む」の終止形「む」に、反語の終助詞「やは」で、

意味は、掲題歌と変わらない

「問歌」で、恋の成就も出来ないのなら、花だけ咲かせて見せないでくれ、といい

「答歌」で、すでに結婚してしまっているので、花も咲かせられません、という

これでも、一応「問答歌」にはなっている

しかし、『万葉歌』のように、通説とする男の求愛を、拒否する女、というよりも

どうせ、どうにもならない「恋」なのだから、あなたの姿は見たくない、辛いだけだ

それはそうでしょうけど、一度成った実に、もう花は咲きませんよ、と「頷き返す」女

こんな解釈すると、ますます自分の能力のなさに愕然としてしまうが

もっと時間をかけて勉強しよう

|

|

| |

|

掲載日:2014.03.01.

| 春相聞 問答 |

| 狭野方波 實尓雖不成 花耳 開而所見社 戀之名草尓 |

| さのかたは実にならずとも花のみに咲きて見えこそ恋のなぐさに |

| さのかたは みにならずとも はなのみに さきてみえこそ こひのなぐさに |

| 巻第十 1932 春相聞 問答 作者不詳 |

| 狭野方波 實尓成西乎 今更 春雨零而 花将咲八方 |

| さのかたは実になりにしを今さらに春雨降りて花咲かめやも |

| さのかたは みになりにしを いまさらに はるさめふりて はなさかめやも |

| 巻第十 1933 春相聞 問答 作者不詳 |

【左頁〔花に咲く〕】〔3964〕

| 【1932】語義 |

意味・活用・接続 |

| さのかたは[狭野方波]植物説、少数ながら地名説もある |

| みにならずとも[實尓雖不成] |

| とも[接続助詞] |

[逆接の仮定条件]たとえ~にしても |

| 〔接続〕動詞・形容動詞・助動詞の終止形、形容詞・助動詞「ず」の連用形につく |

| はなのみに[花耳] |

| のみ[副助詞] |

[限定]~だけ・~ばかり |

| に[格助詞] |

[よりどころ]~に |

体言につく |

| さきてみえこそ[開而所見社] |

| こそ[終助詞] |

[希望]~てほしい |

連用形につく |

| こひのなぐさに[戀之名草尓] |

| なぐさ[慰] |

苦しさ・悲しさを慰めるもの・慰め |

| に[間投助詞] |

[感動・強調]~になあ・~のであるよ |

体言につく |

| 【1933】語義 |

意味・活用・接続 |

| さのかたは[狭野方波] |

| みになりにしを[實尓成西乎] |

| にし |

~た・~てしまった |

連用形につく |

| 〔成立〕完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」+過去の助動詞「き」の連体形「し」 |

| を[接続助詞] |

[順接]~ので |

連体形につく |

| いまさらに[今更] |

| いまさらに[今更] |

[形動ナリ・連用形](多く否定的な気持ちを含み)

今となっては、もう必要のないさま |

| はるさめふりて[春雨零而] |

| て[接続助詞] |

[単純接続]~て・そして |

連用形につく |

| はなさかめやも[花将咲八方] |

| めやも |

[反語]~だろうか(いや、~でないなあ) |

未然形につく |

| 〔成立〕推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語の終助詞「やも」 |

「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中

「枕詞一覧」もやっと載せることができた

ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、

今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく

その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ

しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |

| 古語辞典 |

文法要語解説 活用形・修辞 |

活用語活用法及び助詞一覧 |

活用形解説 |

枕詞一覧 |

【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)

| |

[さのかたは]

地名説が、どこで語られているか解らないが、

『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕は、「狭野方」を

植物名のように、「狭野方は、實に成らないでも...」としているが、

地名説もある、と次の根拠を紹介している

「師名立 都久麻左野方 息長之 遠智能小菅-」〔巻第十三 3337〕の

「都久麻左野方」(つくまのさのかた)の「左野方」が、

「狭野方」に同じで、滋賀県坂田郡だろうと

その地名説はいう、と

しかし、第二句の「みにならずとも」に続く語としては、「植物」の方が合理的だ

『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕の注釈では、

「さのかたはみにならす 狭野方は春花さく木也仙覺はさのかたはさねかたきといふ事にて藤の一名を云といへり但類聚萬葉に春木のねふりさねきの中 にさのかたを書つらねて藤とは別所に書入られたりたとひさのかたはさねかたきといふにても必藤はかりさるへくもあらねは藤の説信用しかたし見安にも仙説に

したかへりけれと蔵玉等の異名にも八雲抄等にも見えさる異名定かたき事にや哥の心はみにならすともとは人にあはぬ事をよそへいへるにや前にも其心あるかこ

としたとひあはすともま見えたにせよ戀しき慰めにせんといへり」

季吟は、仙覚が、「さのかた」は「藤の一名」だというが、

「藤とは限らない」としている...私の未熟な読解力ではそう読める

この『拾穂抄』は、仙覚の説を紹介しながら、この歌の歌意を書いているが

それは、ここでは語らない

また、『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕は、その解説の中で、

『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕の見解を書いている

「私注は続日本後記嘉祥二年三月条に枕詞ヒサカタノに『瓠葛』とあることからカヅラのことをカタとも呼んだことを述べ、サネカヅラ・サナカヅラとの音の類似性からサノカタもサネカヅラと同義の語の音の転訛したものと考えて、アケビを指しているとした。私注がアケビとしたのは、仙覚抄にいう藤は藤波の称呼が広く行われていたと見えることと、アケビも花が美しく開花期が晩春であることからなので、アケビと断定する根拠は少し弱いが、花の美しい蔓草の一種ということは認めてよいだろう。」

と述べ、多くの注釈書に推定されるように、「あけび」が有力だとする |

| |

| [こひのなぐさに] |

上二段動詞「和(な)ぐ」は、「心が静まる・心が穏やかになる」を意味するが

その動詞「なぐ」に、接尾語「さ」が付いたもので体言化するものだが

この歌のように「こひのなぐさ」の形で「~の~さ」は、感嘆の意にもなる

「恋心が、慰められるよ」

|

| |

| [いまさらに] |

「いまさらに」は形容動詞ナリ活用の連用形だが、

この語幹「いまさら」が副詞化して、副詞「いまさら」の形で、

下に打消しや反語の表現を伴っていることもある

この歌の場合も、副詞「いまさら」で、結句に反語の「めやも」として解釈できる

が、そうなると、「に」をまた解釈しなければならないので、

ここは「形容動詞」でいいと思う |

| |

|

|

| 【歌意1934】 |

(梓弓を引く)引津のほとりに生えている、

その「なりその花」が咲くまで、

逢わない、と言うあなたは、

咲かない花を待つとは...逢うことはできないのですか |

| 【歌意1935】 |

川面に生える、数多く(いつ)の「藻」の「花」咲く、というように、

いつもいつでも、いらしてください、いとしいあなた

その時期でないなどというのでしょうか、

いえ、そんな「いけない時」などないのですよ |

この二首を、素直に読めば、だいたい上のような歌意になると思う

しかし、これでは、何となくちぐはぐな「問答歌」だ

「問い」と「答え」には、あまり綺麗になっていない

勿論、『万葉集』の「問答」の性格からすれば

「相聞」の「掛け合い」のような「響き合い」は、ないだろう

しかし、それをぴったり演出された「問答歌」に出合うと

その見事な編集に、喝采したくなるのだが、

この二首について言えば、「響き合う」ことはない

この「恋の歌」を「問答」とするには、どちらかを「男」として読まなければならない

〔1934〕で、結句に「あはぬきみかも」と言えば、「女歌」だろうし

〔1935〕についても、第四句に「きませわがせこ」とあるのは、やはり「女歌」だ

もともと、関連のない歌だとは解るので、辻褄合わせに二首を持ち出したのであれば

〔1934〕歌を、詠み直して載せればよかったものを、と思う

何故なら、この〔1934〕歌は、巻第七旋頭歌(右注記)の詠み変えのように言われている

ならば、どうせ同じような作業をするのなら、どうして意改しなかったのだろう

次のような「例」あるいは、「手段」が実際にある

| あづさゆみ ひきつのへなる なのりそも はなはさくまで いもあはぬかも |

| 歌経標式 |

これは、「男歌」にする為に、詠み直したもののように思える

実際は、違うかもしれないが

〔1934〕に沿って解釈すると

「なりその花が咲くまで、逢わないという妹よ」

それだと、〔1935〕の解釈が、ぴったり合う

「そんなことはありません、『いつもの花』が咲くように、いつもいつでも来てください」

また、『古今六帖』には、『万葉集』の旋頭歌〔1283〕と短歌〔1934〕の関係のように

| あつさゆみひきつりにあるなのりそのはな とるましにあはすあらめやなのりそのはな |

| 古今六帖 第五 雑体 2521 |

| あつさゆみ ひきつのへなる なのりその いつれのうらの あまかかるらむ |

| 古今六帖 第三 水 1844 |

そして、『夫木抄』にも、

| あつさゆみ ひきつへにある なのりその はなとるまてに あはさらめやも |

| 夫木抄 第二十六 雑八 12029 人麿 |

どちらも、『万葉集』の「問答」を想定したものではなく

だから「詠い変えた」ものではないと思うが、

少なくとも、このような「男歌・女歌」不明の「歌」への改訓があるのなら、

『万葉集』編集時にでも、あってもよさそうに思える

ただ、『赤人集』をみると、「問答」ではなく、同じ「詠題」で歌を並べただけのこと

そんな気もしてくる

| あつさゆみ ひきつへきやは なつくさの はなさかぬまて あはぬきみかな |

| 赤人集 211 |

| かはかみの いつものはなの いつもいつも きませわかせこ たえすまつはた |

| 赤人集 212 |

どちらも、「女歌」だが、『万葉集』が、「問答」の詠題に敢えて配列したのは間違いないが

こうして、「無題」で並べてみると、

『万葉集』でも有り触れた、配列に思えてくる

だから、『万葉集』が、「問答」にしたのであれば、その意図に沿った「詠い変え」が、

あるべきではなかったか、と思う

最後に、〔1935〕の重出歌となる〔494〕も参考までに載せておく

ただし、この歌では、作者が明記されている

| 相聞/(吹芡刀自歌二首) |

| 河上乃 伊都藻之花乃 何時々々 来益我背子 時自異目八方 |

| 川上のいつ藻の花のいつもいつも来ませ我が背子時じけめやも |

| かはのへの いつものはなの いつもいつも きませわがせこ ときじけめやも |

| 巻第四 494 相聞 吹芡刀自 |

『歌経標式』のように、「問答」らしく「詠い変え」するか

あるいは、原文のまま「男」とか「女」とか現実的な「恋心」ではなく

「観念的」な「人の想い」を「問答」の掛け合いに仕立てているものなのか

それにしては、原文通りだと、双方の想いに「焦点」が合わないように思えてならない

|

| |

|

掲載日:2014.03.02.

| 春相聞 問答 |

| 梓弓 引津邊有 莫告藻之 花咲及二 不會君毳 |

| 梓弓引津の辺なるなのりその花咲くまでに逢はぬ君かも |

| あづさゆみ ひきつのへなる なのりその はなさくまでに あはぬきみかも |

| 既出〔書庫-15、2014年2月6日〕 巻第十 1934 春相聞 問答 作者不詳 |

| 川上之 伊都藻之花乃 何時々々 来座吾背子 時自異目八方 |

| 川の上のいつ藻の花のいつもいつも来ませ我が背子時じけめやも |

| かはのへの いつものはなの いつもいつも きませわがせこ ときじけめやも |

| 巻第十 1935 春相聞 問答 作者不詳 |

【注記〔旋頭歌〕】〔1283〕【左頁〔重出歌〕】〔494〕

| 【1934】 |

既出〔書庫-15、2014年2月6日〕 |

| あづさゆみ[梓弓]〔枕詞〕「引」にかかる |

| ひきつのへなる[引津邊有] |

| なのりその[莫告藻之]「ホンダワラ」という名の海藻の一種で、花は咲かない |

| はなさくまでに[花咲及二]咲かない花を、咲くまでに、と言うのは、永遠に、ということか |

| あはぬきみかも[不會君毳] |

| 【1935】語義 |

意味・活用・接続 |

| かはのへの[川上之]川面に |

| いつものはなの[伊都藻之花乃] |

| いつ[いつ] |

「接頭語」勢いが盛んである・神聖なものなどに付ける |

| 〔いつも〕「いつ藻」とする固有名詞説や、多くのとする「五百(いつも)」なども言う |

| いつもいつも[何時々々]いつでも |

| きませわがせこ[来座吾背子] |

| ませ[座(ま)す] |

[補動サ四・命令形]お~になる |

連用形につく |

| (動詞の連用形について、尊敬の意を表す) |

| ときじけめやも[不會君毳] |

| ときじけ[時じ] |

[形シク・未然形]その時期でない・時節に関係ない |

| 〔古い活用〕「ときじ」の未然形は「ときじから」だが、古い活用の未然形「ときじけ」 |

| めやも |

[反語]推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語「や」+詠嘆「も」 |

「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中

「枕詞一覧」もやっと載せることができた

ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、

今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく

その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ

しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |

| 古語辞典 |

文法要語解説 活用形・修辞 |

活用語活用法及び助詞一覧 |

活用形解説 |

枕詞一覧 |

【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)

| |

[ひきつのへなる]

「引津」は、福岡県糸島郡志摩町の岐志から船越にかけての入海とされている

遣新羅使人たちが引津の亭で詠んだ歌七首が、巻第十五にある

幾つかの「異訓」が見られる

「ひきつべにある」『元暦校本』の「交合」違いによる別系統の『元暦校本』(元赭)

『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、

『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕

「ひきつのへにある」

『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕

《古注釈の引用》

『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕

「あつさゆみひきつのへなるなのりその花さくまてにあはぬきみかも 」

「あつさ弓ひきつのへ 梓弓はひきといはん枕詞也引津は筑前名所也此哥類聚には引津べにあると和シなのりそのと和せり仙点は引津のへなると和シなのりそかと

和して濱成式の訓といへり式の点はさもあるへしひきつとは井をいふつるへをひくゆへなといへる仙抄の儀更に信用しかたし引津は此集第七に人丸の旋頭哥にも

梓弓引津のへなるなのりその花ともあり名所也」

『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕

「あづさゆみひきつのべなるなのりそのはなさくまでにあはぬきみかも」

「引津邊 第七卷の旋頭歌にも出たり。なのりその名物の所歟。第七卷の歌も此歌の如く、なのりその花を詠めり。此引津邊は攝津の國と云傳へたり。紀州と云説

も有。証明追而可考。第十五卷にも、引津邊は出たり。國所追而可決。なのりその花は、つぼみて細く咲ものか。又年を經て、ひねゝば花咲かぬものか。此

歌の意程へて咲ものと聞ゆる也。追而可考也 」

『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕

「引津邊有《ベナル》、莫告藻之、花咲及二《マデニ》、不曾《アハヌ》君毳、」

「(卷十五)到筑前國志麻郡云云とありて其次に引津亭舶泊之(此間に夜或 は日の字を脱せり)作歌七首とありこれにあはせ見れば引津は筑前の地名なり引津の邊のゝは辭にて引津の方《ベ》なり野にあらず(卷七)旋頭歌に『梓弓引津

邊有莫告藻之花摘まではあはざらめやも名のりその花』とありいづれかまことなるらんしらず 」

『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕

「(梓弓)引津の邊なるなのりそ之《ノ》花さくまでにあはぬ君かも 」

「略解には誤りて引津邊有の津の下に野の字を加へたり。卷七(一三六五頁)に(1978) 梓弓引津の邊なるなのりその花、及採あはざらめやもなのりその花 とありて及採を從來ツムマデニとよめるを採を咲の誤としてサクマデニとよむべき由其歌の處にていひつ。略解に卷七なるといづれかもとならむといへれど旋頭歌の第六句に意義あるを思へば旋頭歌の方もとなる事明なり○第三句の之は略解の如くノとよむべし(舊訓と古義とにはガとよめり)

」

『拾穂抄』は、この「引津」は筑前の引津と断定し、

『童蒙抄』は、大阪北部の摂津だろう、とする

『万葉考』は、巻第十五で、筑紫の館四首、筑前の韓亭六首、

その次に、「引津亭七首」なので、その流れから筑前の引津とする

『新考』は、「古注釈」とは言えないだろうが、

『略解・古義』について言及しているので、載せた

そして、それぞれが巻第七の旋頭歌にも言及している

| 雑歌 旋頭歌 |

| 梓弓 引津邊在 莫謂花 及採 不相有目八方 勿謂花 |

| 梓弓引津の辺なるなのりその花 摘むまでに逢はずあらめやもなのりその花 |

あづさゆみひきつのへなるなのりそのはな

つむまでにあはずあらめやもなのりそのはな |

| (右廿三首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |

| 巻第七 1283 雑歌 旋頭歌 柿本人麻呂歌集 |

〔語義〕

「なのりそ」は、「ホンダワラ」という名の海藻の一種で、花は咲かない

「あはずあらめやも」は、反語で

「逢わないというのだろうか、いや逢うだろう」 |

〔歌意〕

(梓弓引く)引津のほとりに生える「なのりそ」の花よ

その花を摘むまでは、逢わないというのでしょうか...

いや、お逢いしましょう...花は咲かないのですから

だから、「名は告らさないでください」、なのりその花よ |

この旋頭歌〔1283〕が、短歌〔1934〕に纏められた、という説が強いが

確かに似通った語句だとは思う

しかし、その「歌意」となると、随分と違う |

| |

| [あはぬきみかも] |

「かも」が「詠嘆・感動」の終助詞なのか、「疑問」の終助詞なのか...

「逢わないと言うあなたなのですね」

「あなたは、逢わないと言うのですか」

本来の独立した一首であれば、「詠嘆・感動」の終助詞として読み

その嘆きは、自己で完結してもよさそうなものだが

こうした「問答歌」として演出されれば、「問いかけ」のような「疑問」が自然だろう

その「疑問」として読むならば、旋頭歌〔1283〕のような「歌意」にも合致する

「咲くことのない花が、咲くまで」などと、なかなか逢えない「あなた」に、

女の方は、嘆くだけではなく、その次の行動を心に感じさせることが出来る |

| |

| [かはのへの] |

この語句の異訓を拾い出しても、歌意に影響はないだろう、と思ったが

『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕の注釈が興味深かった

「川上の いつものはなの いつもいつも きませわがせこ ときじかめやも」

「此歌問答の標題あれば、其意をもて見るべき歟。然らば、引津邊の歌は男の歌、此歌は女の答歌と見ゆる也。始めの歌は名のりそをもて喩へ、これはいつもをもて和へたり。前歌に不會君と詠かけし故、こなたには時わかず待佗れど、そこに來まさぬとの意、いつにても來りまさば、あはん時をわくべき事にはあらずとの答也。此歌第四卷吹黄刀自が二首の歌の一首にて、二度茲に出たる也

川上 これを川かみと讀める事心得難し。前に釋せる如く、川かみと讀みては、其所に限る意不得心。前に讀める如く、川づらとか、川のべとか讀むべき也

伊都藻之花 これはいつもと云藻一種有と聞ゆる歌也。さにはあらず。前にも第四卷ふき刀自が歌に出たり。いつもの花と云事をよめり。此歌同歌也。然るに、此いつもの花とは、何の藻を云事にや。尤も八雲等にも只藻の事と有。然らばいつと云へるは、いかなる事にや。此伊都とよめる意知れず。下のいつもいつもとよめらん爲に、いつもとよめると云ひても、何とぞ云べき譯無くては、云出られぬ事也。此義に付ては宗師深き考案ある事也。先いつもと云義は、五十百と云義と心得て、數々の事を云たる義と知る也。伊勢物語にも、つゝゐつの井筒とよめる歌につきても論有事にて、其義は彼物語にて傳ふべし。いつもと云事を、數の多き事と云義は、五つ十百と重ねて云たる義也。又五十をいとも云。つは初語にて五十もゝと云事也。神代紀を始め、五百津と云事、數限りの無き數々の事に云たる義と、古來より傳へ來れども、數多き事を五百に限りて云へる義不濟六百も七百も有べき事を、五百に限れる義不審ある事也。こゝをもて考へ見れば、五十をいと古語に云來れるから、いとは五十の義、ほとは百のことにて、一數に限らず、五つより十、十より百と云意にて數々の義を云たる詞也。八百萬抔云は夥しき事なれ共、此義はいやほよろづと云義にて、八の字は書たると見えたり。然れば此歌のいつもの花とは、數々の藻の花と云義と見る也。五百をいほと云ほは濁音と見るべし。濁音なれば、も也。もは百の義也。神代紀岩戸の所の、五百津のすゞの八十玉串と云も、數々のすゝ竹に、いや玉を貫たれて天神に奉ると云の義也。此歌の、いつもの花とよめるは、何時々々とよまん爲迄の序詞也。いつもいつもは、不斷に時をもわかず來り給へ、相ま見えんと云義也。不會君かもと云かけられたる故、裏を返して答へたる歌也。此歌は第四卷に出たる吹黄刀自の歌を、二度贈答によりてか此處に出せり」

この『童蒙抄』で、一気にこの歌の歌意全体を眺めることになったが、

まず、詠題に「問答」とあるので、その趣旨で鑑賞しなければならない、とする

前歌〔1934〕は「男歌」と解し、この〔1935〕は「女歌」とするべきだという

こうした問題が言われるのも、問歌〔1934〕の結句が、

「あはぬきみかも」では、あたかも「女歌」のように思えるものだが、

「問答歌」として鑑賞するには〔1934〕は、「男歌」とすべきだ、ということだ

これは、左頁でも書くが、そうした解釈は多い

次に、「かはのへの」と訓むべき根拠が書いてある

そして、「いつものはな」に及ぶと、他の注釈書にはない詳細な検証がみられた

一般に、『万葉歌』を自分の心に響かせ鑑賞するだけなら、

細かい理屈は必要ないのだが、

その「ことば」の意味を少しずつでも理解していくと

また違った万葉人の「想い」に触れることができる

今の私は、まさにそんな「味」...「甘味」を知ってしまった

...だから、毎晩こんなに苦労しているのだろうが...それでも楽しい

『神宮文庫本』による「かはかみの」

『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、

『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕など

『類聚古集』による「かはのうへの」

『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕、

「かはのうへのいつもの花のいつもいつもきませわかせこときわかめやも 」

「かはのうへの(かみのイ)いつもの 八雲御抄にいつもの花只藻を云也と有見安同義也哥の心は一二句はいつもいつもといはん諷詞也前の哥になのりその花さくまてにあはぬといふに答ていつもの花のいつもいつも時わかす來てあひ給へと也」

『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕など

|

| |

| [ときじけめやも] |

この異訓、上述の『拾穂抄』が「ときわかめやも」

『神宮文庫本』が、「ときつかめやも」

『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕が、「ときおかめやも」

『童蒙抄』が、「ときじかめやも」 |

| |

| [ときじけ] |

形容詞「ときじ(時じ)」を初めて知った

「じ」は、形容詞をつくる「接尾語」で、打消しの意を含む、とある

形容詞のシク活用であれば、未然形は「ときじから」なのだが

初めは、「ときじ」に「け」、「めやも」かと思った

「ときじ」を古語辞典で拾っても、

その活用で「ときじけ」など見つけられなかったからだ

「めやも」が、推量の助動詞「む」の已然形「め」なので、当然接続は「未然形」になる

しかし、「ときじ」の未然形は見つからない

また最後に開いた岩波の古語辞典、そこでやっと「ときじけ」を見つけた

古い活用の「未然形」と書いてあり、それを見つけた時は、本当にホッとしたものだ |

| |

|

|

| 【歌意1936】 |

春雨が、こんなに絶え間もなく降り続いて

私が恋しく想う、あの人の顔さえも、

来て見させてはくれないのですね |

| 【歌意1937】 |

私のいとしい人のことを、想い続けていると、

この春雨が、私のこの絶え間のない想いを知っているかのように

同じように、止むこともなく絶えず降り続いています |

この「問答」における「春雨」を、漠然と「降る雨」として思えば

この二首は、本当に「噛み合うことがない歌」になる

〔1936〕でいう「春雨」は、この雨のせいで、恋人が逢いに来てくれない辛さ恨めしさを詠う

では、〔1937〕は...

歌の語義だけを追いかけていけば、

「春雨」は、「私」の恋い続ける気持ちを知り、

それと同じように、絶え間なく降る続けることを描写している

これは、何だろう

女のもとへ逢いに行きたいのだが、この雨のせいで逢いに行くこともできない

「春雨」が、知っているのは、男の絶え間ない恋心

いや、そうだとすれば、この「春雨」は、その男の恋心を、「邪魔」していることになる

「逢いになど行かせない」

「それもしるごと」

その男心を知っているかのように、とすれば

どうしても、「春雨」は「逢いに行かせない」となってしまう

そのために、お前と同じように、降り続けているのだぞ、と

だから、この「春雨」を「無情の雨」と解する注釈書ばかりだ

しかし、このような「問答」があるのだろうか

「雨のために来てくれないのですね」と問い

「私の想い続ける気持ちを知る春雨が、同じように降り続ける」と答える

このままだと、「春雨」は「悪者」扱いにされてしまう

そうなのだろうか

『万葉考』に、気になる解釈が載っている

| 吾妹子に我戀しぬびつゝたえぬ涙とともに春雨のやまず降ぬるは吾思ひをしる如くふるとなり |

この解釈は、自分がいとしい人に恋い慕い続け、絶えず涙に暮れているのを、

この春雨は、その気持ちを知って、同じように泣いてくれている

まさに、春雨が「涙雨」のように...

こんな解釈ではないだろうか

しかし、そうであれば、男が女のところに行けないのは、

「春雨」のせいではなく、ただただ「深い恋心」のせいだということになる

そのせいで、「涙雨」となるを知らず、女は「春雨」のせいで来てくれない、というのか

こんな解釈をすると、この「問答歌」は、少し異質な響き合いをしている

無難な解釈は、確かに「無情の雨」とすることだが

それでは、「春雨」が「やまずふるふる」「やまずふりつつ」が同質のものであり

尚且つ、「それもしるごと」が、片方にだけ「擬人化」されているようになる

この「春雨」は、男の気持ちを「知り」、「涙雨」として「降り続い」ている

二首の歌の「春雨」には、そんな「性質」がある

しかし、女はそれを知らず、男はそれを知っている

この背景でこそ、「春雨」を介する二人の仲を味わえるのではないか、と思う

| はるさめの やますふりおちて わかこふる わかいもひさに あはぬころかな |

| 赤人集 213 |

| わきもこを こひつつをれは はるさめの たれもるとてか やますふりつつ |

| 赤人集 214 |

これだと、どちらも「男歌」だ

【異訓】

| [1936]異訓 |

注釈書 |

| はるさめは やまずふるふる あがこふる ひとのめすらを あひみせなくに |

『萬葉集』桜楓社 |

| はるさめの やまずふりふり わがこふる ひとのめすらを あひみせなくに |

『万葉集全註釈』 |

| はるさめの やまずふるふる わがこふる ひとのめすらを あひみしめなく |

『日本古典文学大系』 |

| はるさめは やまずふるふる わがこふる ひとのめすらを あひみせさらむ |

『万葉拾穂抄』

『校本万葉集』

|

| はるさめの やまずふりふる わがこふる ひとのめすらを あひみせしめず |

『万葉集童蒙抄』 |

| はるさめの やまずふりつつ わがこひは ひとのめすらを あひみせざらむ |

『万葉考』 |

| はるさめの やまずふりつつ わがこひは ひとのめすらを あひみしめなく |

『万葉集新考』 |

| はるさめの やまずふりつつ わがこふる ひとのめすらを あひみせざらむ |

『口訳万葉集』 |

| [1937]異訓 |

注釈書 |

| わぎもこに こひつつをれば はるさめは それもしるごと やまずふりつつ |

『萬葉集』桜楓社 |

| わぎもこに こひつつをれば はるさめの そもしるごとく やまずふりつつ |

『口訳万葉集』

『万葉集全註釈』

|

| わきもこに こひつゝをれは はるさめの かれもしること やますふりつゝ |

『万葉拾穂抄』

『万葉考』

『万葉集古義』

『校本万葉集』

|

| わぎもこに こひつゝをれば はるさめの ひともしるごと やまずふりつゝ |

『万葉集童蒙抄』 |

|

| |

|

掲載日:2014.03.03.

| 春相聞 問答 |

| 春雨之 不止零々 吾戀 人之目尚矣 不令相見 |

| 春雨のやまず降る降る我が恋ふる人の目すらを相見せなくに |

| はるさめの やまずふるふる あがこふる ひとのめすらを あひみせなくに |

| 巻第十 1936 春相聞 問答 作者不詳 |

| 吾妹子尓 戀乍居者 春雨之 彼毛知如 不止零乍 |

| 我妹子に恋ひつつ居れば春雨のそれも知るごとやまず降りつつ |

| わぎもこに こひつつをれば はるさめの それもしるごと やまずふりつつ |

| 既出〔書庫-15、2014年2月19日〕巻第十 1937 春相聞 問答 作者不詳 |

【異訓〔左頁下段〕】

【赤人集〔左頁〕】

| 【1936】 |

意味・活用・接続 |

| はるさめの[春雨之]春の雨が |

| やまずふるふる[不止零々] |

| ふる[降る] |

[自ラ四・終止形](雨・雪などが)降る・(比喩的に)涙が流れる |

| あがこふる[吾戀]私が恋しく想う |

| ひとのめすらを[人之目尚矣] |

| ひとのめ[人の目] |

恋しく想う人の顔 |

| すら[副助詞] |

[強調]~までも・~でさえも |

| 〔接続〕体言、活用語の連体形、副詞、助詞などにつく |

| を[間投助詞] |

強調を示めす |

| あひみせなくに[不令相見] |

| あひみ[逢ひ見る] |

[他マ上一・連用形]対面する・逢う |

| せ[為(す)] |

[他サ変・未然形]ある行為を行う・ある行為をする |

| なくに |

~(し)ないことだなあ |

未然形につく |

| 〔成立〕打消しの助動詞「ず」のク語法「なく」+助詞「に」 |

| 【1937】語義 |

意味・活用・接続 |

| わぎもこに[吾妹子尓]私がいとしく想うあなたを |

| こひつつをれば[戀乍居者] |

| をれ[居れ] |

「自ラ四・已然形」ある・いる・座っている |

| ば[接続助詞] |

[順接の確定条件]~すると・~したところ |

已然形につく |

| はるさめの[春雨之]春雨が |

| それもしるごと[彼毛知如] |

| それ[其れ] |

[中称の指示代名詞]そのこと・そのもの |

| も[係助詞] |

[並立・添加]~も・~もまた |

| ごと[如] |

(比況の助動詞「ごとし」の語感)~のように |

連体形につく |

| やまずふりつつ[不止零乍]絶え間なく降る続いている |

「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中

「枕詞一覧」もやっと載せることができた

ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、

今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく

その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ

しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |

| 古語辞典 |

文法要語解説 活用形・修辞 |

活用語活用法及び助詞一覧 |

活用形解説 |

枕詞一覧 |

【注記】

| |

[はるさめの]

|

『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕の注釈では、

「春雨は毎日々々無2晴間1降りふる」から、来るべき人も来ない、と

この「春雨」に、歌全体の「寂しさ」の「基」があると解釈しているようだ |

| |

| [ふるふる] |

『新訓万葉集』〔岩波文庫、佐佐木信綱、1927年刊行〕は「ふりふり」

現在の語法では、「ふりふり」になるが、奈良時代では、

動作や状態の継続を表すとき、動詞の終止形を重ねた

『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕で、真淵は

「不止零零《ヤマズフリツヽ》、 今本此零々をふるふると訓せりこは乍を零に誤りしと本居宣長はいへれど今考るに零零のまゝにてふりつゝと訓が古意ならん」とし、

宣長が「零々」を「乍」の誤りとしたのに異を唱え、

「零々」のままで「ふりつつ」と訓ませた

『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕も、その「ふりつつ」で訓み、

「零零を舊訓にフルフルとよめるを宣長は零乍の誤としてフリツツとよみ古義は舊訓に從へり。今いふフリフリを古くはフルフルといへどそはフリナガラといふ義にてこゝにかなはざる上に答歌にも不止零乍とあれば宣長の誤字説に從ふべし」

このように、『万葉集新考』は、真淵のように「ふりつつ」としながらも、

原文をそのまま用いた真淵と違って、その語義から「ながら(乍)」、すなわち「つつ」

宣長の誤字説をとっている

『元暦校本』の「ふりふる」とするのは、

『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |

| |

| [ひとのめ] |

『万葉考』に、「紀(斉明)中大兄皇子命の君がめをほりとよませ給へるは御母天皇の御かほを見まほしませ給ふなり古へは人に逢まくほるをめをほるなどいひしなり」と述べ、

人の顔を見たい、つまり逢いたい、ということを、

「めをほる」(「ほる」は欲しい)としている

|

| |

| [あひみせなくに] |

この結句の異訓は、幾つかあり

『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕では、

「結句を舊訓にアヒミセザラムとよめるを雅澄はアヒミセナクニに改めたり。宜しくアヒミシメナクとよむべし。アヒミシメナクは相見セヌコトカナと云はむに似たり」とし、

旧訓で「あひみせざらむ」とあるのを、

『古義』の雅澄が「あひみせなくに」に改めた、とある

現在、広く訓まれている「訓」は、『古義』の改訓によるものなのか...

しかし、この『井上新考』は「あひみしなめく」とする

旧訓は、『万葉拾穂抄』を始め『万葉考』、『校本万葉集』、

そして『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕がある

『新考』の「あひみしなめく」は、岩波の『日本古典文学大系』がそれによる

|

| |

| [わぎもこに] |

『神宮文庫本』では、「吾妹」の左に「わかせ」とある

これは、「女歌」を伺わせるものだが、

とすると、前歌を、「男歌」と想定してのことなのだろうか

しかし「ひとのめ」というと、女から男のことへの表現のような気もするが... |

| |

| [それもしるごと] |

この「それも」は、「わぎもこ」に対する絶え間もない恋心のことで、

春雨が、「そのこと」を知り、同じように「絶え間なく降る」こと

『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕に、

「彼毛を從來カレモとよめれどソレモとよむべし。さて三四は春雨モ知ルゴトといふべきを言足らぬが故にソレを挿めるなり。ソレ、ソノ、を加へて言數を滿せる例は集中に多し、又彼の字をソノ、ソなどよめる例はた集中に見えたり。地名にも彼杵と書きてソノキとよむ例あり」

異訓として、原文「彼毛(かれも)」に即した「訓」がある

『類聚古集』によるもので、『万葉拾穂抄』『万葉集古義』『校本万葉集』

『万葉考』「彼毛知如《カレモシルゴト》、 雨をさして彼とはいへり」

『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕、「ひともしるごと」

「彼毛 そこもと讀めり。誰れもとも讀むべけれど、ひともと詠めるは、春雨の日と云詞の續き也。畢竟妹も知れる如くと云意也。われかれと云彼なれば、義訓にそこも共誰れもとも讀むべき也。春雨の晴れず降るから、雨にさへられて得出行かぬと答へたる也」

『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕では、「そもしるごとく」

「彼は『黒駒 厩立而 彼乎飼(そをかひ)』〔第十三、3292〕、『抑刺 々細子 彼曽吾妻(それぞわがつま)』〔第十三、3309〕の如く、ソ、ソレと読まれている。指示の代名詞であるが、さす所には疑いがある。春雨をさすとされており、春雨みずからが事情を知る如くであろう。」

これは、用字の例から「彼」を「そ、それ」と訓む可能性をいう

|

| |

|

|

| 【歌意1938】 |

思ってもくれないあの娘に、

わけもなく...しきりに、(菅の根のように)長い春の一日一日を

恋しく思って暮らすことになるのか |

| 【歌意1939】 |

春になると、真っ先に鳴く鳥である鶯のように、

誰よりも早く、初めに私に声を掛けてくださったあなたを、

私は、その想いを大切にし、待っていましょう |

| 【歌意1940】(1938の類歌、あるいは異伝なのか対の歌はない) |

私のことなど、想ってくれそうもないあの娘なのに

玉の緒のように、長い春の一日を、思い暮らすことだ |

「問答」とされながらも、この三首は、〔1940〕が孤立している

もっとも、〔1938〕の類想歌と見做され、ここに並列されたのかもしれない

あるいは、本来はこの次の「答歌」があったかもしれない

しかし、類想歌であることには間違いなく

恋しいと想っている「娘」が、自分のことを「想ってくれない」

あるいは、「想ってくれそうもない」などと悲観的に詠うのが同じくする

小さい点を挙げれば、〔1938〕は、「疑問の詠嘆」で終るが

〔1940〕は、連体形止めと同じような終り方で、強調の詠嘆の感じがする

しかし、〔1938〕は「あひおもはぬいも」で断定的だが

〔1940〕は、「あひおもはずあらむこ」と、現在推量「らむ」で表現されており

娘の態度を図りかねている心象表現になっている

いずれにしても、〔1938〕と〔1940〕は「問歌」になるだろう

この「問歌」だけを読めば、作者の独り相撲の観が強く感じられるが

続く「答歌」を読むと、そうでもないことが分かる

男は、娘に声を掛けていることになる

そして、娘の方は、最初に声を掛けてくれた男を大切に思い

次の誘いを待っている、と想像できる

しかし、男の方はそう受け取らない

自分のことを「想ってくれない」と落ち込んでいる様子だ

よほど、娘の応対が素っ気なかった、ということだろう

態度では、素直に想いを見せられなくても

実際は、心をときめかして待っている

この先の展開が知りたいものだ

この「問歌」の類想歌がある

| 相聞/(山口女王贈大伴宿祢家持歌五首) |

| 不相念 人乎也本名 白細之 袖漬左右二 哭耳四泣裳 |

| 相思はぬ人をやもとな白栲の袖漬つまでに音のみし泣くも |

| あひおもはぬ ひとをやもとな しろたへの そでひつまでに ねのみしなくも |

| 巻第四 617 相聞 山口女王 |

〔語義〕

「そでひつまでに」は、四段動詞「ひつ」は、水に漬かったようにびっしょり濡れる意「ねのみしなくも」は、声に出して泣くこと |

〔歌意〕

想ってくれない人のことを、わけもなく

(しろたへの)袖も濡れるほど、声に出して泣くことか |

| |

| 寄物陳思 |

| 相不念 有物乎鴨 菅根乃 懃懇 吾念有良武 |

| 相思はずあるものをかも菅の根のねもころごろに我が思へるらむ |

| あひおもはず あるものをかも すがのねの ねもころごろに わがもへるらむ |

| 巻第十二 3068 寄物陳思 作者不詳 |

〔語義〕

「ねもころごろ」は、「ねんごろ」の古形「ねもころ」の重複中略形、

「丁寧」の意で、「こまやかに行き届くさま」「熱心に」

「わがもへるらむ」は、字余りになるが「わがおもへるらむ」とする訓も多い

第二句の「かも」が、結句の「らむ」に呼応して、「どうして~だろう」となる |

〔歌意〕

想ってもくれない人を、(菅の根の)ねもころのように、

どうしてこうも熱心に私は想っているのだろう |

自分のことを想ってもくれない人...

そのことを、理屈で考えずに、ただ声を出して泣く

そして、もう一首は、同じように想ってくれない人を、どうしてこんなに恋い慕うのか、と

少なくとも、この二首は同質ではない

同じような「語句」が使われているので、「類想歌」とされるのだろうが

「類歌」であって、「類想歌」ではないと思う

しかし、本人が思い込んでいる現実を、受け入れていることにおいては

〔617〕と掲題の「問歌」は「類想歌」だとは思う

【古今六帖】

| はるされは まつなくとりの うくひすの ことさきたてて きみをしまたむ |

| 古今六帖 第六 鳥 4406 (本歌、万葉歌1939) |

【資料〔近代までの注釈書〕】

| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの) |

| [1938] |

| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |

| |

〔あひ思はぬいもをやもとな菅のねのなかきはる日をおもひくらさん〕 |

| あひ思はぬ妹をや 是より三首問答也心は明也 |

| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |

| |

〔あひおもはぬ 妹をやもとな すがのねの ながきはるひを おもひくらさん〕 |

| 此もとなは、果敢なき事を云たる意也。本の無き浮不定る事をもとなと云へば、果敢なき事にも通ふなるべし。諸抄の説の通り、由なきと云事にも、此所は叶

へ共、よし無きと云義を、もとなと云へる義不濟ば、その義とも決し難き也。もとなと云事は兎角根本の無き浮たる事不定事を云たる義と見るべし。こゝも

われのみ獨果敢なくも、春の長き日を戀暮さんやと嘆たる歌也。菅の根とは長きと云はん序也。これは男のよみて贈れると聞えたり |

| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |

| |

〔相不念《アヒオモハヌ》、妹哉《イモヲヤ》、本名《モトナ》、菅根之、長春日乎、念晩牟〕 |

| おもはぬ妹を戀るがよしなきにながき春日を戀くらさんかとなげくなり |

| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |

| |

〔相念はぬ妹をやもとな(すがのねの)ながき春日をおもひくらさむ〕 |

妹ヲヤのヤはオモヒクラサムと照應せり。さればクラサムの下に引下げてクラサムカと直して心得べし。妹ヲヤのヲはナルニのヲなり。一本にアヒオモハズアルラム兒ユヱとあると卷四に

相おもはぬ人をやもとなしろたへの袖ひづまでにねのみしなかも

とあるとを合せ見て心得べし

ハルビヲはクラサムにかゝれり。されば一首の意は

相念ハヌ妹ナルニ心ノ外ニ其ヲ思ヒテ長キ春日ヲ暮サムカ

となり |

| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |

| |

〔あひおもはぬ いもをやもとな すがのねの はなぎはるひを おもひくらさむ〕 |

【訳】思つていないあなたなのに、心から菅の根のような長い春の日を思つて過すことだろうか

【釈】妹哉本名 イモヲヤモトナ。妹ヲヤ念ヒ暮ラサムと続く。ヤは、疑問の係助詞。モトナ、副詞。切に、心から。五句の念ヒ暮ラサムを修飾する。

【評語】この長い春の日を、片思いに過ごすことかと歎いている。格別の歌ではない。問の歌である。 |

| [1939] |

| 『万葉拾穂抄』 |

| |

〔はるされはまつなくとりの鴬のことさきたてしきみをしまたん〕 |

| はるされはまつなく 序哥也上句はことさきたてしといはんとて也ことさきたてしとは夫の方より先いひをこせたるをいふ也日本紀第一曰 如何婦人反先言乎

《イカンソタヲヤメノカヘツテコトヲサイタテンヤ》とある詞也あひおもはぬとはの給へと我はさやうにいひをこせられし君をまたん相思はぬにはあらすと也

|

| 『万葉集童蒙抄』 |

| |

〔はるされば、まづなくとりの、うぐひすの、ことさきだちし、せなをしまたん〕 |

| 春になれば、諸鳥の囀聲をもてはやす中に、鶯獨り己が春ぞと、諸鳥に先だちて鳴聲を、人にも被賞もの故、先づ鳴鳥とはよめり。既に前の歌にも、鶯の春に

なるらしとさへ詠みて諸鳥の中に、わきてもてはやさるゝ春鳥故、かくも詠めり。春鳥と書きて鶯とも義訓せる也。よりて先鳴鳥とは讀めるならん。その如く、妹に早く言を云通はせし人を待たんと云意也。早く思ひを表せし人を、せなとし待たんと答へたる也。第四卷に、こと出しは、誰がことにあるかと詠める意と、此こと先だちしと云ふ同じ意也 事先立之 神代紀上卷云、〔如何婦人反先言乎。〕此古語もあるから、かくこと先だちしとは詠めり。相思はぬと讀みたるから○にては無く、誰彼とわくべきにはあらねど、先に言通はせし人をこそ相思ふて、せなともして待たんと也。是等はかけ放れたる贈答格也 |

| 『万葉考』 |

| |

〔春去者、先鳴鳥乃、鶯之、事先立之《コトサキダテシ》、君乎之將待〕 |

是も鶯の春とつゞけしと同じつづけがらにて雪のうちより鳴諸鳥に先だち聲を出すをあげて下に言さきだてしといはん序とせり

事は借字言なり

はやくいひ出し頃の契にたがはず其君を待んと云なり(卷十二)に「こと出しはたが言なるか小山田のなはしろ水の中よとにして」ともよめり |

| 『万葉集新考』 |

| |

〔春さればまづなく鳥のうぐひすの事先立之《コトサキダチテ》、君をし待たむ〕 |

略解に第四句をコトサキダチシとよみて

春鳥の中に鶯はことにとく來鳴けばコトサキ立といはん序とせり。心は言出初シ君ヲ待ミンといふ也。卷四、言出シハタガコトナルカ小山田ノナハシロ水ノ中ヨ

ドニシテ、神代紀如何婦人反先言乎《コトサキダチシ》といひ古義には舊訓に從ひてコトサキダテシとよめり。案ずるに事は如の借字にて卷八(一六二一頁)なる

あしひきの山下とよみなく鹿の事ともしかもわがこころづま

の事にひとし。次に先立之の之は弖の誤としてサキダチテとよむべし。即アヒオモハヌ妹ヲヤ云々といへるに對して我ヨリ先ンジテ君ヲ待タムといへるなり。第二句のトリノは鳥ナルといふ意なり

|

| 『万葉集全註釈』 |

| |

〔はるされば まづなくとりの うぐひすの ことさきだちし きみをしまたむ〕 |

【訳】春になるとまず鳴く鳥である鶯のように、早く言葉をおかけになつたあなたをお待ちしましょう。

【釈】春去者 先鳴鳥乃 鴬之 ハルサレバマヅナクトリノウグヒスノ。以上譬喩で、次の言先立チシを引き起こしている。 事先立之 コトサキダチシ。コトは言。言葉がまず言い出された意で、他の人よりも先に言い寄つたことをいう。

【評語】譬喩が巧みである。言先立チシ君ヲシ待タムというのも、よく言い得ている。 |

| [1940] |

| 『万葉拾穂抄』 |

| |

〔あひおもはすあらんこゆへに玉のをのなかきはる日をおもひくらさく〕 |

| あひおもはすあらんこゆへ くらさくはくらさん也此哥は又夫のはしめいひし哥を少詞をかへてとかくあひおもふましき妹なるこゝろをいへるなるへし |

| 『万葉集童蒙抄』 |

| |

〔あひおもはず、あらんこゆゑに、たまのをの、ながきはるひを、おもひくらさく〕 |

| 前の歌と同意にて男子の詠みかけたる歌也。此答無をは一首脱せるか。前は菅のねの序詞をよみ、此は玉緒の序詞の違ばかり也。歌の意に違ふ事無ければ、同歌同作故定めて擧たるか

|

| 『万葉考』 |

| |

〔相不念《アヒオモハズ》、將有兒《アラムコ》故(ニ)、玉緒(ノ)、長春日乎、念晩久《オモヒクラサク》、〕 |

| 末の句佐久約須にてくらすなりこの三首は問答ともなしその上終の此歌は三首のはじめの歌の變にて或本の歌ならんを今本にはならべ書たり亂書のまゝならんとおもへば例によりて小書とす又此上の二首も問答とある標にあはねど挽歌などのまぎれ入しとは別にて春の雜歌に春ならぬも有例にならへり |

| 『万葉集新考』 |

| |

〔あひおもはずあるらむ兒ゆゑ(玉の緒の)長き春日をおもひくらさく〕 |

略解古義にいへる如く上なるアヒオモハヌといふ歌の傳のかはれるなり。別の歌にあらず。されば上なる歌の次に或本歌曰または一云として掲ぐべきなり

兒ユヱは子ナルニなり。クラサクはクラス事ヨとなり |

| 『万葉集全註釈』 |

| |

〔あひおもはず あるらむこゆゑ たまのをの ながきはるひを おもひくらさく〕 |

【訳】思つていないだろう人なのだのに、玉の緒のような長い春の日を思い暮らすことだ。

【釈】玉緒 タマノヲ。枕詞。絶ユ、継グなどにも冠するが、往々長シにも冠している。

念晩久 オモヒクラサク。クラサクは、暮らすこと。

【評語】前の「あひ念はぬ妹をやもとな」の歌の類歌として載せたもので、春サレバの歌に対する答えではないだろう。長い春の日を思うということが、類型になつている。思ヒ暮ラサクと、現にそうしている意に歌つたのがよい。 |

|

|

掲載日:2014.03.04.

| 春相聞 問答 |

| 相不念 妹哉本名 菅根乃 長春日乎 念晩牟 |

| 相思はぬ妹をやもとな菅の根の長き春日を思ひ暮らさむ |

| あひおもはぬ いもをやもとな すがのねの ながきはるひを おもひくらさむ |

| 巻第十 1938 春相聞 問答 作者不詳 |

| 春去者 先鳴鳥乃 鴬之 事先立之 君乎之将待 |

| 春さればまづ鳴く鳥の鴬の言先立ちし君をし待たむ |

| はるされば まづなくとりの うぐひすの ことさきだちし きみをしまたむ |

| 巻第十 1939 春相聞 問答 作者不詳 |

| 相不念 将有兒故 玉緒 長春日乎 念晩久 |

| 相思はずあるらむ子ゆゑ玉の緒の長き春日を思ひ暮らさく |

| あひおもはず あるらむこゆゑ たまのをの ながきはるひを おもひくらさく |

| 巻第十 1940 春相聞 問答 作者不詳 |

【注記】〔4514〕【注記(比較1938・1939)】〔778・779〕

【類想歌】〔617・3068〕

【古今六帖】〔4406〕

【資料〔近代までの注釈書〕】

| 【1938】語義 |

意味・活用・接続 |

| あひおもはぬ[相不念] |

| あひおもは[相思ふ] |

[他ハ四・未然形]互いに思う・思い合う |

| ぬ[助動詞・ず] |

[打消・連体形]~ない |

未然形につく |

| いもをやもとな[妹哉本名] |

| を[格助詞] |

[対象]~を |

体言につく |

| や[係助詞] |

[詠嘆的疑問]~か〔係り結び〕 |

種々の語につく |

| もとな[副詞] |

理由もなく・根拠もなく・しきりに・やたらに |

| すがのねの[菅根乃]〔枕詞〕「ながき」にかかる |

| ながきはるひを[長春日乎]長い春の一日を |

| おもひくらさむ[念晩牟] |

| おもひくらさ[思い暮らす] |

[他サ四・未然形]恋しく思って日を暮らす |

| む[助動詞・む] |

[推量・連体形]~だろう〔係り結び〕 |

未然形につく |

| 【1939】語義 |

意味・活用・接続 |

| はるされば[春去者]春になると |

| まづなくとりの[先鳴鳥乃] |

| まづ[先づ] |

「副詞」初めに・先に |

| の[格助詞] |

[連体修飾語・資格]~という・~である |

体言につく |

| うぐひすの[鴬之]うぐいすのように ここまで〔序詞〕 |

| の[格助詞] |

[枕詞・序詞の終り]~のように |

体言につく |

| ことさきだちし[事先立之] |

| こと[言] |

口に出して言うこと・ことば |

| さきだち[先立つ] |

[自タ四・連用形]真っ先に起こる・先んずる |

| し[助動詞・き] |

[過去・連体形]~た |

連用形につく |

| きみをしまたむ[君乎之将待] |

| を[格助詞] |

[対象]~を |

体言につく |

| し[副助詞] |

語調を整え、強意を表す |

| 〔接続〕体言、活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |

| 【1940】語義 |

意味・活用・接続 |

| あひおもはず[相不念] |

| ず[助動詞・ず] |

[打消・連用形]~ない |

未然形につく |

| あるらむこゆゑ[将有兒故] |

| ある[有り・在り] |

[自ラ変・連体形]ある・いる・存在する |

| らむ[助動詞・らむ] |

[現在の原因推量・連体形]~のだろう |

| 〔接続〕基本は終止形に付くが、ラ変型には連体形につく |

| ゆゑ[故] |

[逆接的な理由・原因]~なのに〔接続〕体言、連用形の下につく |

| たまのをの[玉緒]〔枕詞〕「ながき」にかかる |

| ながきはるひを[長春日乎]長い春の一日を |

| おもひくらさく[念晩久]「く」はク語法・連体止めと同じで詠嘆をこめる |

「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中

「枕詞一覧」もやっと載せることができた

ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、

今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく

その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ

しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |

| 古語辞典 |

文法要語解説 活用形・修辞 |

活用語活用法及び助詞一覧 |

活用形解説 |

枕詞一覧 |

【注記】

| [まづなくとりの] |

鶯は、春一番に鳴くことから、「春告鳥」とも「春鳥」ともいわれている

そのことを詠った一首

| (十二月十八日於大監物三形王之宅宴歌三首) |

| 安良多末能 等之由伎我敝理 波流多々婆 末豆和我夜度尓 宇具比須波奈家 |

| あらたまの年行き返り春立たばまづ我が宿に鴬は鳴け |

| あらたまの としゆきがへり はるたたば まづわがやどに うぐひすはなけ |

| 右一首右中辨大伴宿祢家持 |

| 巻第二十 4514 宴席歌 大伴宿禰家持 |

〔語義〕

「あらたまの」は、〔枕詞〕、「年」にかかる

「ゆきがへり」は、「旧年が行き、新年が再び来る」

「はるたたば」、四段「立つ」の未然形「たた」に、順接の仮定条件「ば」で、

「春になったら」 |

〔歌意〕

新しい年になって春になったなら

まず初めに、我家で鳴いてくれ |

春を知らせる使者を、我家の庭先で迎えたい

春を待ち焦がれ、鶯の鳴き声を待つ

鳴けば...春を知る

|

| |

| [ことさきだちし] |

この語句の解釈には、二通りが考えられる

一つは、「先に声をかけてきた君」

もう一つは、「他の人に先立って言葉をかけてきた君」

前者を解釈するのは

『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕、

『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、

『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕、

「決して相思はぬのではない、云ひ出されたのがあなただから、そなたのから更に第二の言動をお待ち申してゐるだけよ、と云った」

『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕では、「大意」のあとに

「ひたすら待つと下手に出ることで、先に言い出したくせに、あなたこそ不実だと切り返した歌」とする

『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕は、「先に言葉に出したあなた」で、『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕も含めて、これらは同じだと思う

左頁の「古諸注」では、『拾穂抄』が、「夫の方より先いひをこせたるをいふ也」とする

後者の方は、左頁の『童蒙抄』、『万葉考』、『全註釈』があり

さらには、『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、

『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、

『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕が採っている

私も、うぐいすが、何よりも先んじて「春」を告げることを喩えているのであれば

「他の人に先立って、言葉をかけた君」とする方が、いいのではないかと思う

尚、この「問答歌」の「ことさきだち」と、類想歌ではないが

とても似通った「相聞歌」がある

| 相聞/大伴宿祢家持贈紀女郎歌一首 |

| 鶉鳴 故郷従 念友 何如裳妹尓 相縁毛無寸 |

| 鶉鳴く古りにし里ゆ思へども何ぞも妹に逢ふよしもなき |

| うづらなく ふりにしさとゆ おもへども なにぞもいもに あふよしもなき |

| 巻第四 778 相聞 大伴宿禰家持 |

〔語義〕

「うづらなく」、〔枕詞〕「ふる・ふりし」にかかる

「ふるにしさと」は、当時の久邇京からみた旧都奈良のこと

「ゆ」は、起点の「格助詞」で、「~以来」

「おもへども」は、「思っているのですが」

「なにぞ」は、下に述べる語句についてその理由を疑う副詞、「何故・何ゆえ」

「あふよしもなき」の「よし」は、「手段・方法」 |

〔歌意〕

(うづらなく)今は、旧都となってしまった奈良の都以来、

あなたのことを思ってはいるのですが、

どうして、あなたに逢う機会が、逢う手段がないのでしょう |

| |

| 相聞/紀女郎報贈家持歌一首 |

| 事出之者 誰言尓有鹿 小山田之 苗代水乃 中与杼尓四手 |

| 言出しは誰が言にあるか小山田の苗代水の中淀にして |

| ことでしは たがことにあるか をやまだの なはしろみづの なかよどにして |

| 巻第四 779 相聞 紀女郎 |

〔語義〕

「ことで」は、「言」+「出(い)で」の約、「言い出し」

「たがことなるか」は、「誰の言葉なのか」

「をやまだ」は「を」が美称で、「やまだ」は、主に清水の湧出する場所

日照りでも、水田を涸れさせないようにすることが必要なので、そのような場所

この表現は、結句の「なかよど」の比喩の序とされている

「なはしろみづ」は、稲の苗を育てるの苗代に引く水

「なかよどにして」、「なかよど」が空いての訪れて来なくなることを、

水が途中で留まって流れなくことの喩え |

〔歌意〕

最初に言葉を掛けたのは、どなたでしょう

それなのに、山田の苗代水のように滞って、

来てくださらないのは... |

似ていると言えば、「最初に仰ったのは」ということくらいだが

この例歌でいう「ことでし」は、当事者間のことが確実であり

掲題歌のように、何よりも早く鳴く鶯、との喩えがない

だから、逆に言えば、その「うぐひすの喩え」があることで

「誰よりも早く、言葉をかけてくれた君」とした方が、心に響く

尚、この異訓も多く、左頁でも「旧訓」は「ことさきたてし」が目立つ |

| |

[こと]

|

語源的には「言」と「事」は同じであったと考えられるが、奈良時代以降、分化した

しかし、奈良・平安時代の「こと」には、どちらにも解せるものが見られるという |

| |

| [あるらむこゆゑ] |

旧訓は、ほとんどが「あらむ(ん)こゆゑ」だ(左頁)

ラ変動詞「あり」の未然形「あら」に、推量の助動詞「む」

掲題歌のような訓だと、「あり」の連体形「ある」に「現在」の原因推量「らむ」

その違いがある |

| |

|

|

| 【歌意1941】 |

立派な男子が、明日香古京へ向かう、その神名備山に

夜が明けると、柘の小枝で、

さらに夕方になると、小松の梢で、

里の人たちが聞いて恋しく思うほどに、

また、その山彦が返ってくるほどに、

ほととぎすは、妻を恋い慕っているようだ

こんな夜中だというのに、鳴いて... |

| 【歌意1942】 |

旅にあって、ほととぎすが、妻を恋い慕っているらしく

神名備山で、こんな夜更けに鳴いているのが、

私にも同じように思われて、淋しいことだ |

ほととぎすが、夜鳴きするのを

ふと都に残してきた妻のことを思わせて、しんみりと聞き入っている

「ますらを」と、自称するのは、自嘲気味に言うのだと、最近書いたが

日中、どんなに気張っていても

夜になると、孤独感は募るものだ

そこに、ほととぎすの鳴き声までも、妻恋いの自身の境遇に重なってしまう

「ますらを」、「ふるさと」...

この語には、他の旅にはないものがある

「ますらを」は、気丈な男だろうし、

この歌での「ふるさと」は、「明日香古京」だという

寂しさを醸し出す、鄙の地への「旅」ではない

勿論、一旦都が遷都してしまえば、古京がどれほど廃れるのか

『万葉歌』にも多く詠われているように、想像はつく

都の建造物の移築が行われ、遷都と同時に、旧都は荒廃する

そのことを思えば、「鄙の地」への旅以上に、いっそう「寂しさ」があるのだろう

そんな「古京」への「旅」(公務だろうが)は、この「ますらを」振りの男でさえ

ほととぎすの鳴き声に、「妻恋」を誘われてしまう

だからこそ、この歌に響く「寂寥感」が、無条件に伝わってくるのかもしれない

古京の寂寥感ではなく、男の心に映し出される「寂寥感」が...

『全註釈』が、この「反歌」の逸話を載せている

初めは、『新古今和歌集』に選ばれた一首だったのが、

『後撰集』に入っていることが解り、他の歌と差し替えた、と...

こうした「逸話」の類は、いったいどんな「書」に書かれているのだろう

それもまた興味のもてるものだ

いつか、探してみよう

【夫木抄】

| ますらをの いてたちむかふ ふるさとの かみなひやまに あけくれは つみのさえたに ゆふされは |

| 夫木抄 巻第三十雑十 14244 読人不知 |

| たひにして つまこひすらし ほとときす かみやひやまに さよふけてなく |

| 夫木抄 巻第二十雑二 8357 読人不知 |

【後撰集】

| たひねして つまこひすらし ほとときす かむなひやまに さよふけてなく |

| 後撰集 巻第四 夏 187 読人不知 |

【資料〔近代までの注釈書〕】

| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの) |

| [1941] |

| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |

| |

〔ますらおに いてたちむかふ ふるさとの かみなひ山に あけくれは つみのさ枝に ゆふされは こまつかうれに さと人の きゝこふるまて 山ひこの こたふるまてに ほとゝきす つまこひすらし さよなかになく〕 |

ますらおにいてたち向ふ 大夫は武士也軍なとに立向へはたちむかふの諷詞によめり此故郷は飛鳥の古京をいふなるへし

あけくれは 明もてくれは也柘の枝松の梢なとに朝夕なく心也 |

| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |

| |

〔ますらをに、出たちむかふ、ふるさとの、神なび山に、あけくれば、つみのさえだに、ゆふされば、こまつがうれに、さとびとの、きゝこふるまで、やまびこの、こたふるまでに、ほとゝぎす、つまこひすらし、さよなかになく〕 |

此ますらをに出立向ふと云事、諸抄の説、ものゝふ勇者の軍に出立向ふ如く、故郷の飛鳥と、神南山と相對してあると云義にて、只立向ふと云はむ爲の序詞と釋し來れり。詳ならぬ義なれ共、未だ考案出でざれば、先古説に隨ふ也。立向ふものは丈夫ならず共、外の事にもあるべき義、且ますらをにと讀めるも不審也。をとあらば、凡てのますらをにかゝるべし。丹とありては、丈夫に外の者の立向ふ事に聞ゆる也。何が立向ふ義歟委しからぬ也

柘之左枝 前にある柘の木の事也

若末爾 うれと讀む。義をもて書けり。松の若芽の末の事也。うれうらとは木の枝の末を云古語也。答響は二字合せて答ふると讀む也

歌の意は、朝夕夜かけて不v絶郭公の鳴くは、妻戀こそすらめ、夜晝をもわかず鳴と云義也。柘の木松のうれ意ある歌にあらず。只當然の節物景色を其儘に詠める也

|

| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |

| |

〔 丈夫丹《ニ》、出立向《イデタチムカフ》、 是を契冲は軍に出立向ことゝいへれど丈夫丹と云から軍にといふまではなし事遠し(卷一)に丈夫之得物矢手挿立向射流圓方波云云(卷二十)あらしをのいほさ手狹むかひ立かなるましづみ云云是らは的に向なり(同卷)に(長歌)あづまをのこは伊田牟可比《イタムカヒ》かへり見せずて又其下にけふよりはかへりみなくておほ君のしこの御楯刀伊○[泥/土]《ミタテトイデ》多都吾例波など

を思ふにこゝの丈夫丹云云といふも丈夫どち立向ふ勢ひをおもひて丈夫爾の言を冠辭とせしならんさて出立向は我家を出立て向はるゝ故郷の神なび山なればさ云のみ〕 |

故郷之、 飛鳥郡

神名備山爾、明來者、柘之左枝爾《ツミノサエダニ》、 桑の類なり

暮去者、小松之宇末爾《ガウレニ》、里人之《ノ》、聞戀麻由《キヽコフルマデ》、山彦乃、答響萬田《コタヘスルマデ》、 今本萬田をまでにと訓たれどそも假字なれば假字の下に字はそへられず依てあらたむ

霍公鳥、都麻戀爲良思、左夜中爾鳴《ナク》 |

| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |

| |

〔大夫丹《マスラヲノ》 出《キ》たちむかふ 故郷の 神名備山に あけくれば 柘《ツミ》のさえだに ゆふされば 小松がうれに 里人の ききこふるまで 山彦の 答響《アヒトヨム》まで ほととぎす つま戀すらし さ夜中になく〕 |

一二句を舊訓にマスラヲニイデタチムカフとよみたれどさては意通ぜざれば或人は大夫丹を走出丹《ハシリイデニ》の誤とし(略解に據る)雅澄は丹を乃の誤と

してマスラヲノとよめり。ハシリイデニイデタツとはいふべきならねば雅澄の説の方まされり。さるにてもイデタチムカフといふこと穩ならず。イデタツは門より出づる事なればなり。雅澄も自安んぜざる所ありきと見えて

さてイデタツは男女にかぎるべからぬが如くなれども男は日々に外に出、女は内にのみこもり居て常に出る事なき故に取分てマスラヲノイデタチムカフといへるにやあらむ

といへり。案ずるに出は來の誤字にてマスラヲノキタチムカフならむ。マスラヲは作者自云へるなり。さて來タチムカフとすれば作者は他郷に住める人、もとの

如く出タチムカフとすれば作者は此里に住める人なり。其いづれとするが穩なるべきかは反歌と對照して思定むべし○フルサトは飛鳥にて神名備山は雷岳なり。ツミは野桑なり。答響は契沖に從ひてアヒトヨムとよむべし(略解にはコタヘスルとよめり)。さてアケクレ

バ、ユフサレバといひてサヨナカニナクとは収むべからず。又ツミノサエダニ、小松ガウレニを受くる辭なかるべからず。さればおそらくはホトトギスの次に來ナキトヨモシ、旅ナガラなどの二句おちたるならむ |

| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |

| |

〔ますらをの いでたちむかふ ふるさとの、かむなびやまに、あけくれば つみのさえだに、ゆふされば こまつのうれに、さとびとの ききこふるまでに、やまびこの こたふるまでに、ほととぎす つまごひすらし。さよなかになく〕 |

【訳】勇士が出で立つて向う所の、古い里の神名備山に、夜が明けてくればツミの枝に、夕方になれば小松の枝先に、里人の聞いて慕うまでに、山の木だまの返事をするまでに、ホトトギスが妻恋をするらしい。夜中に鳴いている。

【構成】段落は無く、全篇一文である。

【釈】大夫之出立向 マスラヲノイデタチムカフ。作者自身が出かけてきたことを叙して、故郷の神名備山を修飾している。故郷之 フルサトノ。古くなった里である意で、明日香の里をいう。神名備山尓 カムナビヤマニ。カムナビ山は明日香の神名備で、もと飛鳥神社のあつた山。今この飛鳥神社のある山は、後に移した地である。柘之左枝尓 ツミノサエダニ。ツミは樹名。野生のタワ。小松之若末尓 コマツノウレニ。ウレは、文字通り若い枝葉の末である。聞恋麻田 キキコフルマデニ。古くキキコフルマデと読んでいるが、下の答響萬田をコタフルマデニと読むに合せては、ニを加えて読むのが順当である。田をデニに当てて書いている。ホトトギスの声を聞いてまた聞きたく恋い慕うまでにの意である。山彦乃 ヤマビコノ。ヤマビコは、山の木だま。反響を擬人化して、山男がいて返事をするようにいう。答響萬田 コタフルマデニ。答響は、熟字として書いている。山彦だから答に重点をおいてコタフルと読むが、響を重視すれば二字でトヨムルである。

【評語】故郷の神名備山のホトトギスを叙して、感じのよい歌である。但し、明ケクレバ、暮サレバと、朝夕に分けて述べ、それを受けて、サ夜中ニ鳴クというのは、突然で、不調和である。 |

| [1942] |

| 『万葉拾穂抄』 |

| |

〔たひにしてつまこひすらしほとゝきすかみなひやまにさよふけてなく〕 |

| たひにしてつまこひ 長哥のつまこひすらしさよ中になくとよめるを反《カヘ》してよめり旅にしてとよめるは蜀魂もと蜀の望帝なりし旅行を好みて途中にうせたりし霊魂なれは故郷こひて不如歸となく其故に旅にしてとよめり此哥後撰集に入 |

| 『万葉集童蒙抄』 |

| |

〔反歌 後撰に入也

たびにして、つまこひすらし、ほとゝぎす、かみなみやまに、さよふけてなく〕 |

郭公の旅にて己が故郷の妻を戀ふらし、夜ともわかず鳴くは、獨り音をやうし共思ひて鳴らんとの意なるべし。蜀望帝旅行を好んで途中にて終り、その亡魂故不如歸と鳴鳥となりし故、客にしてとよむとの説有

右古歌集中出 此注者の時代迄は、古歌集と云書もありて、世にもてはやしたりと見えたり。今は世に絶えて一紙一葉も無き事也 |

| 『万葉考』 |

| |

〔客《タビ》爾爲而、妻戀爲良思、霍公鳥、神名備山爾、左夜深而鳴、〕 |

| 調のとゝのひたる歌なりこともなく打となへたるによく調ふぞかたき |

| 『万葉集新考』 |

| |

〔たびにして妻ごひすらしほととぎす神なび山にさよふけてなく〕 |

| 作者を他郷の人として子規モ我如ク旅ニシテ妻戀スラシといふ意とせむ方哀深からずや |

| 『万葉集全註釈』 |

| |

〔たびにして つまごひすらし。ほととぎす かむなびやまに さよふけてなく

右、古歌集中出

【釈】古歌集 フルキウタノシフ。巻の二以下しばしが出ている。奈良時代初期ごろの作品を集めているが、誰の集ともわからない。巻七、および九に見える古集との同異も問題になる。〕 |

【訳】旅にあつて、妻に恋うているらしい。ホトトギスは、神名備山で、夜中に鳴いている。

【釈】客尓為而 タビニシテ。ホトトギスが旅にあつての意だが、作者が旅先なので、鳥に託してこの句がある。

【評語】旅に出て妻恋しているのを、ホトトギスが妻恋をして鳴くと歌つている。これは情景よく一致して情趣のゆたかな作である。新古今和歌集撰進の時、はじめこの歌がはいつていたが、既に後撰和歌集にはいつていることを発見して他の歌ととりかえたという挿話を伝えている。 |

|

|

掲載日:2014.03.05.

| 夏雑歌 詠鳥 |

| 大夫之 出立向 故郷之 神名備山尓 明来者 柘之左枝尓 暮去者 小松之若末尓 里人之 聞戀麻田 山彦乃 答響萬田 霍公鳥 都麻戀為良思 左夜中尓鳴 |

| 大夫の 出で立ち向ふ 故郷の 神なび山に 明けくれば 柘のさ枝に 夕されば 小松が末に 里人の 聞き恋ふるまで 山彦の 相響むまで

霍公鳥 妻恋ひすらし さ夜中に鳴く |

| ますらをの いでたちむかふ ふるさとの かむなびやまに あけくれば つみのさえだに ゆふされば こまつがうれに さとびとの ききこふるまで やまびこの あひとよむまで ほととぎす つまごひすらし さよなかになく |

| 巻第十 1941 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |

| 反歌 |

| 客尓為而 妻戀為良思 霍公鳥 神名備山尓 左夜深而鳴 |

| 旅にして妻恋すらし霍公鳥神なび山にさ夜更けて鳴く |

| たびにして つまごひすらし ほととぎす かむなびやまに さよふけてなく |

| 右古歌集中出 |

| 巻第十 1942 夏雑歌 詠鳥 右古歌集中出 |

【夫木抄】〔14244・8357〕

【後撰集】〔187〕

【資料〔近代までの注釈書〕】

| 【1941】語義 |

意味・活用・接続 |

| ますらをの[大夫之]勇ましく強く立派な男子・勇士 |

| いでたちむかふ[出立向] |

| いでたち[出で立つ] |

[自タ四・連用形]出かける・出て行ってそこに立つ |

| むかふ[向かふ] |

[自ハ四・連体形]出向く・赴く・近づく |

| ふるさとの[故郷之]古くなった里の意で、ここでは明日香古京 |

| かむなびやまに[神名備山尓] |

| 神名備山は、神霊の籠もる山、ここでは明日香古京の神名備山で、その比定には諸説がある |

| あけくれば[明来者]夜が明けてくると |

| つみのさえだに[柘之左枝尓] |

| つみ |

樹名で、野生のクワ |

| さえだ[小枝] |

木の枝・小枝 「さ」は接頭語 |

| に[格助詞] |

[位置]~で 〔接続〕体言、活用語の連体形につく |

| ゆふされば[暮去者] 夕方になると |

| こまつがうれに[小松之若末尓] |

| こまつ[小松] |

小さな松 |

| うれ[末] |

「うら」の転で、木の枝や葉の先端・梢 |

| さとびとの[里人之] その里に住んでいる人々が |

| ききこふるまで[聞戀麻田] |

| ききこふる[聞き恋ふ] |

[他ハ上二・連体形]聞いて恋しく思う・期待し耳を傾ける |

| まで[副助詞] |

[程度]~ほど・~くらい |

連体形につく |

| やまびこの[山彦乃]山のこだま 返事をする、という擬人化で用いている |

| あひとよむまで[答響萬田] |

| あひ[相] |

[接頭語]動詞について、一緒に・互いに・語調を整える |

| とよむ[響む・動む] |

[自マ四・連体形]鳴り響く・響きわたる |

| ほととぎす[霍公鳥]鳥の名・初夏に飛来し、秋に南方に去る・夏を知らせる鳥、という |

| つまごひすらし[都麻戀為良思 ] |

| つまごひ[妻恋ひ・夫恋ひ] |

夫が妻を妻が夫を恋しく思うこと・雌雄が互に恋し慕うこと |

| す[為(す)] |

[他サ変・終止形]ある動作を行う・ある行為をする |

| らし[助動詞・らし] |

[推定・終止形]~らしい |

終止形につく |

| さよなかになく[左夜中尓鳴]「さ」は語調を整える「接頭語」で、真夜中に鳴いている |

| 【1942】語義 |

意味・活用・接続 |

| たびにして[客尓為而] |

| にして |

[場所を表す]~にあって・~において~で |

体言につく |

| 〔成立〕格助詞「に」+副助詞「して」 |

| つまごひすらし[妻戀為良思]前歌同じ |

| ほととぎす[霍公鳥]前歌同じ |

| かむなびやまに[神名備山尓]前歌同じ |

| さよふけてなく[左夜深而鳴] |

| ふけ[更く] |

[自カ下二・連用形](夜が)更ける・年をとる・老いる |

| て[接続助詞] |

[逆接の確定条件]~のに・~ても |

「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中

「枕詞一覧」もやっと載せることができた

ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、

今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく

その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ

しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |

| 古語辞典 |

文法要語解説 活用形・修辞 |

活用語活用法及び助詞一覧 |

活用形解説 |

枕詞一覧 |

【注記】

| [ますらをの] |

底本とする『西本願寺本』は、原文「大夫丹」(ますらをに)だが、

『元暦校本』『類聚古集』が、「大夫之」と表記しており、

「ますらをの」が採られている

左頁の「資料」でも、『万葉集新考』において、『略解』や『古義』などをあげ

その見解を述べているが、古くからの「諸本」については、どの見解も、断定はできない

ただ、真淵以前の注釈書では、「丹(に)」が普通に訓まれていたことが解る

|

| |

| [こまつ] |

平安時代になると、正月の最初の子(ね)の日に、

野で若菜を摘み小松を引き抜いて長寿を祈る行事が行われた

これを「小松引き」または「子の日の遊び」というらしい

この万葉歌の時代は、奈良時代...

|

| |

| [ききこふるまで~あひとよむまで] |

この対を為す語句に、幾つかの異訓がある

『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕が載せる本文は、

「ききこふるまで~こたふるまでに」

これは、「麻田」を「まで」と訓み、

「万田」を「までに」と訓むことの理由が欲しくなる

『全註釈』が、「万田」を「までに」と訓むのだから、「麻田」も「までに」と訓むのが、

順当だというのは、説明にはならないと思う

「あひとよむ」が「こたふる」とするのは、

原文「答響」の「意」で訓むか「音」で訓むか、のことだと思うが

旧訓は「こたふる」が殆どだ

しかし、近年の注釈書は、逆にほとんど「あひとよむ」とする

|

| |

[さよふけてなく]

|

ほととぎすは、早朝から鳴く鳥とあり、夜鳴くこともある、とあった

このほととぎすの「鳴く」習性を、作者が意図的に用いたのかどうか...

この「ふけて」の助詞「て」の解釈に、大きく影響すると思う

夜、鳴くことが驚くことでもなければ、この逆接の意味にはならない

単純に、夜更けにほととぎすが鳴いている、となってしまう

しかし、この歌の歌意に沿って、妻を残しての旅先

その妻恋しさに、「夜なのに」、「夜になっても」ほととぎすが鳴きやまない

それが「妻恋しくて」なかなか寝付けない作者の心情であれば

やはり、この接続助詞「て」は、「逆接」の意味で解釈したくなる |

| |

|

|

| 【歌意1943】 |

ほととぎすよ、おまえのその美しい「はつこえ」を、

このわたしにくれないかなあ

端午の節句の「五月の玉」の、緒を通すとき

おまえの初声も一緒に通そうと思う

まじないが効くだろうよ、きっと |

春のうぐいす、夏のほととぎす

その季節に、初めてその鳴き声を聞くと、思わず立ち止ってしまう

現代では、わざわざその「初声」を聞くために

山にまで行くことはないが

当時では、「初声」を求めて山里に入るのも、普通のことだったのだろう

花が咲いたり、雪が降ったり

目で見える季節感と違って、

鳥の鳴き声、というものは、人と同じだ

その季節が来たことを、人と同じように感じ取って、鳴く

ただ、この歌や、類想歌のように

ほととぎすの初声を、「五月の玉」の緒と混ぜて通す、というのは

どんな意味がこめられているのだろう

それが解らないと、この歌を解したことにはならない、と思う

言葉通りの抽象的な、「初声」を愛でることではないはずだ

類想歌もそうだが、「五月の玉」に「貫く」と詠っている

「五月の玉」の意味は、調べていて解った

諸説もあるが、一般的には「薬玉」とされ、また邪気を封じるものともされている

何となく、その関わり合いに想像はつくが...

また調べなければならない宿題が増えてしまった

明日香...早く行きたい

もう少し仕事が落ち着いたら、有休とって行かなければ...

【夫木抄】

| ほとときす なくはつこゑは われきかむ くさつきのやま さやぬきいてむ |

| 夫木抄 巻第二十 雑二 8569 赤人 |

| ほとときす なくはつこゑは われにかも さかつきやまの さしてなくかも |

| 夫木抄 巻第二十 雑二 8569 赤人 |

【赤人集】

| ほとときす なくはつこゑは われきかむ さつきのたまに まきてぬきてむ |

| 赤人集 221 |

【資料〔近代までの注釈書〕】

| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |

| [1943] |

| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |

| |

〔ほとゝきすなかはつこゑはわれにかもさつきのたまにましへてぬかん 〕

霍公鳥汝始音者於吾欲得五月之珠尓交而将貫 |

| ほとゝきすなか初声 われにかもはわか物にもかな也郭公のこゑを薬玉にぬかんの心 |

| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |

| |

霍公鳥汝始音者於吾欲得五月之珠爾交而將貫

〔ホトヽキスナカハツコヱハワレニカモサツキノタマニマシヘテヌカム 〕 |

| 於吾欲得は我に得させよの意なり、 |

| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |

| |

霍公鳥汝始音者於吾欲得五月之珠爾交而將貫

〔ほとゝぎす、ながはつねをば、あれにかな、さつきのたまに、まじへてぬかん 〕 |

| 五月之珠爾交而將貫 郭公の聲を賞美して、五月にもてはやす藥玉の事を兼ねて、もてあそびものにせんと也。聲をぬかるべきものならねど、ケ樣に詠める事歌の風雅也。歌は、幼く跡無き樣に、詞を安らかに詠むを專とす。玉に交へて聲をぬかんとはあまり跡無き事の樣なれど、かくはよまれぬもの也。聲を賞愛の意を云はずしてあらはせる也。畢竟珍しきものと賞翫せんの意也

|

| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |

| |

〔霍公鳥、汝始音《ナガハツコヱ》者、於吾欲得《ワレニコソ》、 われに得させよとなり五月之珠爾《サツキノタマニ》、交而將貫《ヌカン》〕 |

| さつきの珠は蘆橘の實を糸してつなぎて玉緒などの如くする手進《テスサミ》と見えたりさて玉緒と云は首玉手玉足玉などの遺れる手風なりけり |

| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |

| |

霍公鳥。汝始音者。於吾欲得。五月之珠爾。交而將貫。

〔ほととぎす。ながはつこゑは。われにもが。さつきのたまに。まじへてぬかむ。〕 |

郭公の初聲を、吾が物にせん由もがな、玉に交へぬかんとなり。

參考 ○於吾欲得(古、新)ハナニモガ「吾」を「花」の誤とす。 |

| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |

| |

〔霍公鳥《ホトヽギス》。汝始音者《ナガハツコヱハ》。於吾欲得《ハナニモガ》。五月之珠爾《サツキノタマニ》。交而將貫《マジヘテヌカム》。〕 |

| 於吾欲得は、吾は、もしは花などの誤にはあらざるべきか、さらばハナニモガと訓べし、もとのまゝにては心ゆかず、○歌(ノ)意は、霍公鳥よ、汝がめづらしく鳴その初音が、形ある花にてもがなあれかし、さらば五月の藥玉に貫交へて、玩ぶべきに、と云るならむ、 |

| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |

| |

〔ほととぎすながはつこゑは於吾欲得《ハナニモガ》、五月の玉にまじへてぬかむ〕

霍公鳥汝始音者於吾欲得五月之珠爾交而將貫 |

古義に

於吾欲得は吾はもし花などの誤にはあらざるべきか。さらばハナニモガと訓べし。もとのまゝにては心ゆかず

といへり。此説に從ふべし。サツキノ玉は藥玉なり。卷八にも

ほととぎすいたくななきそながこゑを五月の玉にあへぬくまでに

とあり |

| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |

| |

〔ほととぎす 汝が初聲は 我にもが 五月の珠に 交へて貫かむ〕

霍公鳥《ホトトギス》 汝始音者《ナガハツコヱハ》 於吾欲得《ワレニモガ》 五月之珠爾《サツキノタマニ》 交而將貫《マジヘテヌカム》 |

霍公鳥ヨ、オマヘノ初音ハソレヲ、私ノモノトシテ取リタイモノダ。サウシタラ、ソノ聲ヲ、五月ノ藥玉ニ交ゼテ、糸ニ通シテ玩ビ物ニシヨウ。

○於吾欲得《ワレニモガ》――古義に吾を花の誤として、ハナニモガとよんでゐるが、花では却つてわからない。

〔評〕 卷八の霍公鳥痛莫鳴汝音乎五月玉爾相貫左右二《ホトトギスイタクナナキソナガコヱヲサツキノタマニアヘヌクマデニ》(一四六五)と同想で、子供らしく詠んだのである。他に卷十七(四〇〇七)、卷十九(四一八九)などに類想が見えてゐる。 |

| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |

| |

〔ほととぎす 汝(な)が初声(はつこゑ)は 吾(われ)にもが。五月(さつき)の珠(たま)に まじへて貫(ぬ)かむ〕

霍公鳥 汝始音者 於吾欲得 五月之珠尓 交而将貫 |

【訳】ホトトギスよ、お前の鳴く初声は、わたしに欲しいものだ。五月の珠にまぜて緒につらぬこう。

【釈】於吾欲得 ワレニモガ、我に得させよの意。句切り。五月之珠尓 サツキノタマニ。サツキノタマは、薬包にさげる玉。「霍公鳥 痛莫鳴 汝音乎 五月玉尓

相貫左右二」(巻八1465)参照。

【評語】その年になつて始めて鳴くホトトギスの声を愛する心で歌っている、ずいぶん風流がついている内容である。ホトトギスは、ちようど五月の頃に鳴くので、その声を五月の珠につらぬこうというのは、類想があつて前からある歌によつたのだろう。 |

|

|

掲載日:2014.03.06.

| 夏雑歌 詠鳥 |

| 霍公鳥 汝始音者 於吾欲得 五月之珠尓 交而将貫 |

| 霍公鳥汝が初声は我れにもが五月の玉に交へて貫かむ |

| ほととぎす ながはつこゑは われにもが さつきのたまに まじへてぬかむ |

| 巻第十 1943 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |

【注記[初声]〔4195〕

【類想歌】〔1469〕

【夫木抄】〔8569・8806〕

【赤人集】〔221〕

【資料〔近代までの注釈書〕】

| 【1943】語義 |

意味・活用・接続 |

| ほととぎす[霍公鳥] |

| ながはつこゑは[汝始音者] |

| な[汝] |

[対称の人名代名詞]おまえ・あなた |

| 自分より目下の者や親しい人に対して用いる |

| はつこゑ[初声] |

[初音(はつね)と同じ]鳥や虫などの、その年、その季節にはじめて鳴く声。とくに、鶯やほととぎすの鳴く声をいう |

| われにもが[於吾欲得] |

| に[格助詞] |

[相手(使役の対象)]~に |

体言につく |

| もが[終助詞](上代語) |

[願望]~があればなあ・~であればなあ |

| 〔接続〕体言、体言に準ずる語、形容詞と助動詞の連用形、副詞、助詞「に」などにつく |

| さつきのたまに[五月之珠尓] |

| まじへてぬかむ[交而将貫] |

| まじへ[交(ま)じふ] |

[他ハ下二・連用形]混ぜ合わせる・混合させる |

| ぬか[貫く] |

[他カ四・未然形]穴に通す・つらぬく |

| む[助動詞・む] |

[推量(意志)・終止形]~よう・~つもりだ |

未然形につく |

「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中

「枕詞一覧」もやっと載せることができた

ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、

今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく

その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ

しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |

| 古語辞典 |

文法要語解説 活用形・修辞 |

活用語活用法及び助詞一覧 |

活用形解説 |

枕詞一覧 |

【注記】

| [はつこゑ] |

その季節になってはじめて鳴く鳥の声を「初音」というが、

ふつうは、鶯やほととぎすの場合をさすことが多い

鶯だったら陰暦一月、ほととぎすだったら、陰暦五月

当時の貴族たちは、初音を聞くためにわざわざ山里まで出かけたりした

一方で、「忍び音」という言い方もある

本格的な季節が来る前の鳴き声をいい、それもまた愛でていたようだ

| (廿四日應立夏四月節也 因此廿三日之暮忽思霍公鳥暁喧聲作歌二首) |

| 常人毛 起都追聞曽 霍公鳥 此暁尓 来喧始音 |

| 常人も起きつつ聞くぞ霍公鳥この暁に来鳴く初声 |

| つねひとも おきつつきくぞ ほととぎす このあかときに きなくはつこゑ |

| 巻第十九 4195 暁喧声歌 大伴宿禰家持 |

〔語義〕

「つねひとも」は、「世の常の人」で、まして自分は、の気持ちがある

「おきつつきくぞ」は、「起きつづけてきく」、「ぞ」は断定の係助詞

「あかとき」は、上代語で、「明時(あかとき)」の意、中古以降は「あかつき」

「夜明け前・未明」

「きなく」は、四段「来鳴く」の連体形で、「来て鳴く」 |

〔歌意〕

世の中の、普通の人でも、起きつづけていて、聞くものだ

ほととぎすが、この「あかつき」に来て鳴く

その初めての鳴き声を |

世間の常の人、普通の人であっても、ほととぎすの初声は特別なものだという

だから、作者もその「初声」を聞こうとする

|

| |

| [われにもが] |

異訓は少ないが、原文「於吾欲得」の「欲得」の訓に、その時代の慣用的な用例が伺える

多くの「われにもが」の、「もが」と、その「欲得」を当てているが、

この「欲得」の表記を拾い出してみると、『万葉集』中に、二十八首ある

語の前に「裳」や「毛」がついて「もがも」となる場合もあれば、

「欲得」だけで、「もがも」と訓じられてもいる

その「もが」「もがも」は、いずれも終助詞になるが、

二首だけ、違った「訓」があった

それは、上代の助動詞下二段動詞「こす」で、

相手に動作の実現を希望する意、「~てほしい・~てくれ」だ

「もが」の、「願望」の意を、相手に乞う形になると思うが

この原文「欲得」を、その意において用いながら、

訓では「こす」の「命令形(こせ・こそ)」とする注釈書がある

古くは、『万葉考』(左頁「資料)に見え、

新しくは、『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕に載る

『万葉考』は「われにこそ」、『新全集』は「われにこせ」だが、いずれも「命令形」だ

『新全集』の説明では、

「『ワレニモガ』と読む説は、ニモガのニが必ず断定の助動詞ナリの連用形であるべき点で成り立たず、ワガニモガと読みワガ物ニ…、と解する説もあるが、「於」を断定のニに用いた例がない。「欲得」を「こす」と読むことは、形式的用法だが、マサキクアリコソを『真好去有欲得(1794)』と書いた例から類推して成立しよう」と書いてある

多くの諸注が「われにもが」とするなかで、

「われにこそ・われにこせ」が他に見えないので、

「欲得」の二十八首を、もう一度見てみたら

二十八首中で、僅か二首だけの助動詞「こす」としての使用は、

「好去有欲得」(マサキクアリコソ、9-1794)

「無有欲得」(ナクアリコソ、13-3302)

確かに、ラ変動詞「あり」の連用形「あり」に接続する助動詞「こす」と言える

だから、「もが」と同じ意を持つ「こす」であれば、

動詞に付く場合に「こす」となるのは理解できるが、

その他の二十六首は、体言や助詞についている

だからこそ「もが」とされていると思う

この掲題歌も、「われに」であり、決して動詞の「連用形」ではない

『新全集』は、この「に」が断定の助動詞「なり」の連用形「に」だとすれば、

「於吾」を「われに」とする「於」が「に」となるはずで、そのような用例がなく、

だから成り立たないのだ、と

しかし助詞「に」に「もが」は接続する、と古語辞典には載っているが...

では、「に」と訓むことに、初めから問題があった、ということなのだろうか

他にも「かな・かも・をば」などがあるが、左頁の「資料」の載せる

|

| |

| [さつきのたま] |

「五月の玉」を「橘の実」とする説を採るのが、

『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、

『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕とする

他は、薬玉として、麝香・沈香・丁子などの香料を袋に入れ、

菖蒲や蓬、あるいは橘の蕾などをつけ、五色の糸を垂したもの、と解している

|

| |

[まじへてぬかむ]

|

類想歌と言われ、ほととぎすの鳴き声を、

「五月の玉」に混ぜて、緒に通す意味の歌がある

| 夏雜歌 / 藤原夫人歌一首 [明日香清御原宮御宇天皇之夫人也 字曰大原大刀自 即新田部皇子之母也]類 |

| 霍公鳥 痛莫鳴 汝音乎 五月玉尓 相貫左右二 |

| 霍公鳥いたくな鳴きそ汝が声を五月の玉にあへ貫くまでに |

| ほととぎす いたくななきそ ながこゑを さつきのたまに あへぬくまでに |

| 巻第八 1469 夏雑歌 藤原夫人 |

〔語義〕

「いたく」は、形容詞「いたし」の連用形から派生した副詞「いたく」で、

「ひどく・非常に・はなはだしく」、そして下に打消しの語を伴って「それほど」

「な~そ」は、禁止を表す

「あへぬく」は、四段「合へ貫く」の連体形「あへぬく」で、合わせて通す

「まで」は、限度の副助詞で、「~まで」 |

〔歌意〕

ほととぎすよ、そんなに鳴くな

お前の声を、「五月の薬玉」にまぜて、緒に通すまでは...

その後は、いくら鳴いても構わないから... |

「五月の玉」自体に、邪気を封じる呪術的な意味合いがあるが

その薬玉に「ほととぎすの声」を通す、という表現には、

どんな意味があるのだろう

単純に、「ほととぎすの鳴き声」を愛しんで、常に携行したいからなのだろうか

それとも、「初声」を「玉」に通すという願掛けのようなものがあるのだろうか... |

| |

|

|

| 【歌意1944】 |

朝霞がたなびいている、この野辺に

(あしひきの)山のほととぎすは、

いったいいつになったらやって来て、鳴くのだろうか

早く来て鳴いて欲しいものだ |

この野辺から、彼方に見える山裾まで、

何も遮るものがないような、そんな景色が現れてくる

点在する美しい樹木、山に霞がたなびく

あとは、ほととぎすが、この野辺にやって来て、

鳴くのを待つだけだ

のどかに、酒でも飲みながら、彼方の山でも見入っているかのようだ

人の多い人里では、どこからともなくやってくるほととぎすなのだろう

しかし、こうやって心待ちに出来る情景歌を詠えるのは

やはり、山に対峙する場景が必要だと思う

山、そして野辺を挟んで作者がいる

自然そのものの舞台が、語らずとも目に見えてくる

昨日の歌のように、「初声」を待っているのだろうか...

このような「舞台」とは違う、ほととぎすを待つ歌がある

| 夏雑歌 / 志貴皇子御歌一首 |

| 神名火乃 磐瀬之社之 霍公鳥 毛無乃岳尓 何時来将鳴 |

| 神奈備の石瀬の社の霍公鳥毛無の岡にいつか来鳴かむ |

| かむなびの いはせのもりの ほととぎす けなしのをかに いつかきなかむ |

| 巻第八 1470 夏雑歌 志貴皇子 |

〔語義〕

「かむなびの いはせのもり」神のよりつく所であるイハセの杜

「けなしのをか」、「毛無し」は草木の生えていない地だが、

ここでは固有名詞かもしれない |

〔歌意〕

神奈備の磐瀬の杜に鳴くほととぎすは、

いつになったら、この「毛無の岡」に来てなくのだろうか

早く来て鳴いてくれないだろうか |

この歌の「いはせのもり」がそうなのかどうか、解らないが

「岩瀬の森」という「歌枕」がある

今の奈良県生駒郡斑鳩町竜田が比定されている

そこにある森は、呼子鳥、ほととぎす、それに紅葉の名所と知られている

そのことからすると、この歌のほととぎすは、

その「いはせのもり」で鳴いているのだが、いつになったら

作者のいる「けなしのをか」に来てくれるのか、と

すでに、「いはせのもり」での鳴き声は聞こえているのだろう

今度は、こっちだぞ、と急かしているようだ

何やら順番待ちのようで、その点では掲題歌とは違う

情景としては、掲題歌のように、野辺を挟んで彼方に見える山を見ながら

いまかいまかと、待つほととぎすの「来鳴く」心情の歌の方が好きだ

【赤人集】

| あさきりの たなひくのへの あしひきの やまほとときす いつきてかなく |

| 赤人集 222 |

【資料〔近代までの注釈書〕】

| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |

| [1944] |

| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |

| |

〔あさかすみたなひくのへに足引のやまほとゝきすいつかきなかん 〕

朝霞棚引野邊足檜木乃山霍公鳥何時來将鳴 |

| あさかすみたなひく 心は明なるへし |

| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |

| |

朝霞棚引野邊足檜木乃山霍公鳥何時來將鳴

〔アサカスミタナヒクノヘニアシヒキノヤマホトヽキスイツカキナカム 〕 |

| 初の二句夏に入てもまだ程なき意あり、下句は古今集に我宿の池の藤浪咲にけりと云歌と同じ、 |

| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |

| |

朝霞棚引野邊足檜木乃山霍公鳥何時來將鳴

〔あさがすみ、たなびくのべに、あしびきの、やまほとゝぎす、いつかきなかん 〕 |

| これは郭公を待歌にて、春の頃よりも待居し意をこめて、朝霞とは詠めるなるべし。尤霞は夏も立なれど、下の心をこめたるならん。野邊と云て、山時鳥とよめるを、手にしたる歌也 |

| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |

| |

〔朝霞、棚引野邊(ニ)、足檜木乃、 冠辭 山霍公鳥、何時來將鳴、〕 |

| かくるゝ事なし |

| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |

| |

朝霞。棚引野邊。足檜木乃。山霍公鳥。何時來將鳴。

〔あさがすみ。たなびくのべに。あしびきの。やまほととぎす。いつかきなかむ。〕 |

| 古へ霞、霧、ともに時を定めず詠めり。 |

| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |

| |

〔朝霞《アサカスミ》。棚引野邊《タナビクヌヘニ》。足檜木乃《アシヒキノ》。山霍公鳥《ヤマホトヽギス》。何時來將鳴《イツカキナカム》。〕 |

歌(ノ)意は、この霞のたなびく野邊に、山ほとゝぎすは、いつか來て鳴べきぞとなり、古今集に、わがやどの池の藤浪さきにけり山ほとゝぎすいつか來なかむ、末(ノ)句全(ラ)同じ、

○此(ノ)歌は、春よみし歌と聞えたれば、春(ノ)部に入べきなれど、霍公鳥を主としてよめる歌なるゆゑに、此間に載たるなるべし、下にいたりて、夏の相聞に、春之在者酢輕成野之《ハルサレバスガルナスヌノホトヽギス》、とある歌、又これに同じ、 |

| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |

| |

〔朝霞たなびく野邊に(あしひきの)山ほととぎすいつか來なかむ〕

朝霞棚引野邊足檜木乃山霍公鳥何時來將鳴 |

春に限りてカスミといふは後の事なり。いにしへは時に拘はらずいひき。卷八にも

霞たつあまの河原に君まつといかよふ程に裳のすそぬれぬ

とあり。古義に

此歌は春よみし歌ときこえたれば春部に入べきなれど霍公鳥を主としてよめる歌なるゆゑにこゝに載たるなるべしといへるは從はれず。さていにしへカスミといひしは薄霧にこそ |

| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |

| |

朝霞 たなびく野邊に あしびきの 山ほととぎす いつか來鳴かむ〕

朝霞《アサガスミ》 棚引野邊《タナビクヌベニ》 足檜木乃《アシビキノ》 山霍公鳥《ヤマホトトギス》 何時來將鳴《イツカキナカム》 |

朝靄ガ棚引ク野ノアタリニ、(足檜木乃)山郭公ハ何時ユナツタラ來テ鳴クダラウカ。早ク鳴イテクレ。

○朝霞《アサガスミ》――朝の靄である。後世ならば郭公の頃、霞とは詠まない。

〔評〕 簡明な歌である。下句は古今集「わがやどの池の藤浪さきにけり山ほととぎすいつか來なかむ」と同じである。 |

| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |

| |

〔朝霞 たなびく野辺に、 あしひきの 山ほととぎす いつか来鳴かむ。〕

朝霞 棚引野邊 足桧木乃 山霍公鳥 何時来将鳴 |

【訳】朝霞のたなびいている野辺に、山のホトトギスは、いつになつたら来て鳴くだろう。

【釈】何時来将鳴 イツカキナカム。イツカは、何時か、早くと思う意である。

【評語】すなおな表現である。朝霞のたなびく野辺にホトトギスを待つ心が、純な叙述であらわされている。 |

|

|

掲載日:2014.03.07.

| 夏雑歌 詠鳥 |

| 朝霞 棚引野邊 足桧木乃 山霍公鳥 何時来将鳴 |

| 朝霞たなびく野辺にあしひきの山霍公鳥いつか来鳴かむ |

| あさかすみ たなびくのへに あしひきの やまほととぎす いつかきなかむ |

| 巻第十 1944 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |

【類歌】〔1470〕

【赤人集】〔222〕

【資料】〔近代までの注釈書〕

| 【1944】語義 |

意味・活用・接続 |

| あさかすみ[朝霞]朝、かかる霞 |

| たなびくのへに[棚引野邊] |

| たなびく[棚引く] |

[自カ四・連体形]雲や霞などが横に長く引く |

| あしひきの[足桧木乃]〔枕詞〕「やま」にかかる 集中では最も多く使われている枕詞 |

| やまほととぎす[山霍公鳥]山にいるホトトギス、また単にホトトギス |

| いつかきなかむ[何時来将鳴] |

| いつか[何時か] |

[未来のある時点についての疑問]いつになったら~か |

| [過去のある時点についての疑問]いつの間に~か |

| [反語]いったい、いつ~か(いや、そんなことはない) |

| 〔成立〕代名詞「いつ」+係助詞「か」 |

| きなか[来鳴く] |

[自カ四・未然形]来て鳴く |

| む[助動詞・む] |

[推量(意志)・終止形]~よう・~つもりだ |

未然形につく |

「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中

「枕詞一覧」もやっと載せることができた

ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、

今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく

その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ

しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |

| 古語辞典 |

文法要語解説 活用形・修辞 |

活用語活用法及び助詞一覧 |

活用形解説 |

枕詞一覧 |

【注記】

| [あさかすみ] |

「かすみ」は、『万葉集』でも、圧倒的に「春」の季節を詠ったものが多い

しかし、万葉の当時は、季節に拘わらず詠われているとする説が有力だ

左頁の「資料」を見ても、江戸時代の注釈書では、

「かすみ」を春の景物としながらも、

「ほととぎす」を待つ歌だから、「夏雑歌」に入れたもの(『古義』)、としたり

『新考』のように、「春に限りてカスミといふは後のことなり」という注釈書も多い

この原文「霞」を、『元暦校本』だけが「霧」としている

|

| |

| [たなびくのへに] |

異訓のほとんどないこの歌で、おそらく唯一の「異訓」が、この「野辺」の「の」だろう

左に挙げた「諸注」でも、『古義』と『全釈』が「ぬへ」としている

この「野」を「ぬ」と訓むのは、江戸時代のある時期からのものらしい

用例として、江戸時代から近代にかけて、

「偲ぶ(シヌブ)」「楽しく(タヌシク)」「凌ぐ(シヌグ)」「角(ツヌ)」、

そして「信濃(しなぬ)」「上野(カミツケヌ)」などがあるが

これらの訓の基になったのが、江戸時代のある時期における学者たちの提唱ゆえ、という

「奴」「努」「怒」「弩」の一群の真仮名が、中世から江戸時代初期にかけて、

「の」と読まれていたことへの反省があり、

これらは「ぬ」の音を表記している仮名ではないのか、と言われ始め、

大学者たちの説得力ある論証の結果、上代語音「ぬ」に当てられた仮名という学説が、

定説となっていった

初めの頃は、論証の手続きに近代的実証主義が貫かれていた、とされ

それが、大きな説得力を持ち「ヌ説」が拡がっていった、といわれているが

しかし、次第に、何でもかんでも「の」と読むべきところまで「ぬ」となり

戦前の学者たちの間では、この上代語音「ぬ」を、誰も疑うことがなかったらしい

勿論、「ぬ」と読むべき表記はあるが、江戸時代の流行のような観があったようだ

戦後になって、著名な古代語学者・大野晋氏によって、その説が否定されるまで

『万葉集』のような漢字表記の歌集には、特に江戸時代からの注釈書においては

「ぬ」などの訓は多い

|

|

|

|

| 【左、資料補注】 |

『代匠記』の「夏に入ってもまだ程なき意あり」というのは、

「あさかすみ」と「ほととぎす」の関係をいうのだろうか |

| |

| 『童蒙抄』もまた、「郭公を待歌にて、春の頃よりも待居し意をこめて、朝霞とは詠めるなるべし」 |

| |

『万葉考』の「冠辞」は、「枕詞」のこと

ついでに言えば、『仙覚抄』では「詞書」といっている

「かくるる事なし」とは、特に書くこともない、と言う意味なのだろうか |

| |

| 『略解』において、この時代の注釈書としては珍しく「時を定めず詠めり」とある |

| |

『古義』は、「春」の歌だろうけど、ほととぎす、を主とするので、ここに載せられている、としている

これには、夏相聞の一例をあげて、その根拠としている |

| |

『親考』は、『古義』の説を否定する

この注釈書は、『略解』や『古義』の説に、かなりの批評を用いているが

時代的に、その頃の影響を大きく与えていた「諸注」だったからだろう |

| |

| |

| |

|

|

| 【歌意1946】 |

ほととぎすの、鳴く声を聞きましたか

卯の花が、咲いて散ったこの岡で、

葛を引いている娘さん |

『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕では、

単に、ほととぎすの鳴き声を聞きましたか、と娘に尋ねたのではなく

葛を引く作業が、ほととぎすの声を招き寄せるだろうとして詠ったものでは、という

その根拠になるのが、ほととぎすを勧農の鳥とする歌があるから

この歌も、同じではないだろうか、と

その勧農の歌ではないか、あるいはそのような意味合いも考えられる歌ではないか、という

その歌が、家持の歌だ

| (廿四日應立夏四月節也 因此廿三日之暮忽思霍公鳥暁喧聲作歌二首) |

| 霍公鳥 来喧響者 草等良牟 花橘乎 屋戸尓波不殖而 |

| 霍公鳥来鳴き響めば草取らむ花橘を宿には植ゑずて |

| ほととぎす きなきとよめば くさとらむ はなたちばなを やどにはうゑずて |

| 巻第十九 4196 暁喧聲作歌 大伴宿禰家持 |

〔語義〕

「きなきとよめば」、やって来て鳴き響き渡れば

「とよめ」は下二段の未然形で、仮定条件になる

「くさとらむ」は、「草を取ろう」

「やどにはうゑずて」、「家の庭には植えないで」

「ずて」は、「~ないで・~なくて」 |

〔歌意〕

ほととぎすが、里までやって来て、鳴き響かせるようになったら

田の草取りでもしよう

家の庭に、花橘を植えないで... |

まるで、ほととぎすの鳴き声を合図にするかのように、

田の草取りをしよう、という

だから、後の時代に「ほととぎすが勧農の鳥」とされる習慣が

ここに見られる、というものだ

「花橘」を植えないで、と言うのは、そんな暇もないだろう、ということなのか

それとも、「花橘」を植えることが、ほととぎすを誘うことだったのか、よく解らないが、

仮に花橘を、そうした誘いの「道具」に使うのであれば

「田の草を刈る」というのは...

早くその作業を済ませたいからなのか

しかし、あまりしっくりこない

それでは、ほととぎすが来れば、もう花橘には用はない、というのだろうか

そもそも、掲題歌の「卯の花」のように、

ほととぎすは「花橘」に誘われるものなのだろうか

花橘を植えようと思っていたけど、

ほととぎすがやって来て鳴き出したら

やはり、田の草刈を始めなければ、という時期的な「勧農」の習慣とした方が

何となく合うのかな

掲題歌の歌意は、その「勧農」の習慣を背景にすれば

葛引く娘さん、もうほととぎすがやって来て、鳴いたのだね

だから、農作業をしているんだね、という意味なのだろう

【夫木抄】

| ほとときす なくこゑきくや うのはなの さきつるをかに たくさひくいも |

| 夫木抄 巻第八 夏二 2800 人麿 |

【資料〔近代までの注釈書〕】

| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |

| [1946] |

| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |

| |

〔ほとゝきすなくこゑきくやうの花のさきちるをかにたくさひくいも 〕

霍公鳥鳴音聞哉宇能花乃開落岳尓田草引○嬬 [○女+咸] |

| ほとゝきすなくこゑ 見安云田草引は手にて草引く也又田のくさとも云愚案田草引いもは子規の声を聞やと也 |

| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |

| |

霍公鳥鳴音聞哉宇能花乃開落岳爾田草引○嬬 [○女+感]

〔ホトヽキスナクコエキクヤウノハナノサキチルヲカニタクサヒクイモ 〕 |

| 田草引は。草取なり、 |

| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |

| |

霍公鳥鳴音聞哉宇能花乃開落岳爾田草引○嬬 [○女+感]

〔ほとゝぎす、なくこゑきくや、うのはなの、さきちるをかに、たぐさ引いも 〕 |

| 霍公鳥は、卯の花によると云來れば、卯の花の咲散る折に、草取る妹はいか計り時鳥を聞くやと羨みても聞え、又田草引とよめるは、卯の花の咲散る頃、岡べに

時鳥鳴らん面白き景色を、賤女も聞知るや、心無き賤は知らずやあらんと、心を深く詠める歌共聞ゆる也。唯一通に見ば、何の意も無く聞えたる歌なれど、聞人の情によりては、深くも淺くも聞ゆる歌也。又われは五月ならねば聞かぬを、うの花の咲散る折なれば、田草引女も、此處には聞つるやと詠める共聞ゆる也 |

| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |

| |

〔霍公鳥、鳴音《コヱ》聞哉、宇能花乃、開落《サキチル》岳爾、 岡の山田なり、田草引○嬬[○女+感]《ヒクイモ》、〕 |

| (無記) |

| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |

| |

霍公鳥。鳴音聞哉。宇能花乃。開落岳爾。田草[草ハ葛ノ誤]引○嬬[○女+感]。

〔ほととぎす。なくこゑきくや。うのはなの。さきちるをかに。くずひくをとめ。〕 |

源康定主《ヌシ》の説、草は葛の誤なりと有るぞよき。集中クズを田葛と書けり。さて葛引く女を呼びかけて問ふさまなり。

參考 ○田草(考)説も訓も無し(古、新)「葛」の誤とす。 |

| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |

| |

〔霍公鳥《ホトヽギス》。鳴音聞哉《ナクコエキクヤ》。宇能花乃《ウノハナノ》。開落岳爾《サキチルヲカニ》。田草引○嬬[○女+感]《クズヒクヲトメ》。〕 |

| 田草、略解云、源(ノ)康定主の説に、草は葛の誤なりとあるぞよき、○歌(ノ)意は、卯(ノ)花のちりとぶ岳に、葛根を引(キ)取(ル)をとめ子よ、汝等も、あのほとゝぎすの鳴なる音を聞つるや、となり、 |

| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |

| |

〔ほととぎすなくこゑきくやうの花のさきちるをかにくずひくをとめ〕

霍公鳥鳴音聞哉宇能花乃開落岳爾田草引○嬬 [○女+感] |

| (無記) |

| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |

| |

ほととぎす 鳴く聲聞くや 卯の花の 咲き散る岳に 葛引くをとめ〕

霍公鳥《ホトトギス》 鳴音聞哉《ナクコヱキクヤ》 宇能花乃《ウノハナノ》

開落岳爾《サキチルヲカニ》 田草引○嬬[○女+感]《クズヒクヲトメ》》 |

卯ノ花ガ咲イテ散ル岡デ、葛ノ蔓ヲ引イテヰル少女ヨ、オマヘハ郭公ノ鳴ク聲ヲ聞クカドウダ。

○田草引○嬬[○女+咸]《クズヒクヲトメ》――舊訓タクサヒクイモとあるのを、略解に「源康定主説、草は葛の誤也と有ぞよき。集中くずを田葛と書り」といつて、訓をクズヒクヲトメと改めてゐる。卷七の劔後鞘納野葛引吾妹《タチノシリサヤニイリヌニクズヒクワギモ》(一二七二)、眞田葛原何時鴨絡而我衣將服《マクズハライツカモクリテワガキヌニキム》(一三四六)などによれば、誤字説がよいやうである。又この葛は夏衣に縫ふ葛布を織る爲に、蔓を引くのである。今も葛布の料にする葛糸を採取する爲に、葛蔓を苅るのは、五月頃に行ふさうである。葛根を採る爲とするのは當らない。

〔評〕 卯の花は郭公の宿りともいはれる花である。今、卯の花が眞白に咲き滿ちた岡の上で、葛蔓を引いてゐる里の少女に對して、郭公の鳴く聲を聞くかと呼びかけたのは、郭公を待つ人の心であらう。下の問答の歌に宇能花乃咲落岳從霍公鳥鳴而沙渡公者聞津八《ウノハナノサキチルヲカユホトトギスナキテサワタルキミハキキツヤ》(一九七六)あるのは似た歌であるが、その意味を以でこれを解釋しようとするのはよくない。 |

| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |

| |

〔ほととぎす 鳴くこゑきけや、 卯の花の 咲き散る岡に くさひくをとめ。〕

霍公鳥鳴音聞哉宇能花乃開落岳爾田草引○嬬 [○女+感] |

【訳】ホトトギスの鳴く声を聞いてか、卯の花の咲き散る岡で、草を引いている娘子よ。

【釈】鳴音聞哉 ナクコエキケヤ。キケヤは、已然条件法。ホトトギスの鳴く声を聞いて、時節のきたのを知る意である。聞哉は、従来多くキクヤと読んでいたが、この形の多くの用例は、已然条件法に読むべきものである。助詞ヤの表意文字としての表示は、哉が多く、耶が少々あるだけである。哉は、感動および疑問の意の字で、ヤの意味もまたその辺にあるものと察せられる。

【評語】ホトトギスが、農事を催し立てるという諺をもとにしているらしい。田草を引くわざが詠まれているのが注意される。枕の草子にある「ほととぎす、おれ、かやつよ、おれ鳴きてこそ、われは田植うれ」という民謡は、ホトトギスが鳴いて田植の季節になつたことを歎いたもので、このような歌が古くから行われていたのだろう |

|

|

掲載日:2014.03.08.

| 夏雑歌 詠鳥 |

| 霍公鳥 鳴音聞哉 宇能花乃 開落岳尓 田葛引○嬬 [○女+感] |

| 霍公鳥鳴く声聞くや卯の花の咲き散る岡に葛引く娘女 |

| ほととぎす なくこゑきくや うのはなの さきちるをかに くずひくをとめ |

| 巻第十 1946 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |

【類歌】〔4196〕

【夫木抄】〔2800〕

【資料】〔近代までの注釈書〕

| 【1946】語義 |

意味・活用・接続 |

| ほととぎす[霍公鳥] |

| なくこゑきくや[鳴音聞哉] |

| きく[聞く・聴く] |

[他カ四・終止形]聞いて心に思う・聞き入れる |

| や[終助詞] |

[疑問]~か 〔接続〕終止形・已然形につく |

| うのはなの[宇能花乃]ユキノシタ科の落葉低木、初夏に白い鐘状の五弁の花を円錐状につける |

| さきちるをかに[開落岳尓]咲いて散る岡に |

| くずひくをとめ[田葛引○嬬 [○女+感]] |

| くず[葛] |

山野に自生するつる草、秋に紫色の蝶形の花を開く、秋の七草の一つ |

「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中

「枕詞一覧」もやっと載せることができた

ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、

今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく

その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ

しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |

| 古語辞典 |

文法要語解説 活用形・修辞 |

活用語活用法及び助詞一覧 |

活用形解説 |

枕詞一覧 |

【注記】

| [ほととぎす] |

鳥の名、「時鳥・杜鵑・郭公・子規」とも表記される

初夏に渡来し、秋に南方に去る、巣を作らずうぐひすなどの巣に卵を生み、

ひなを育てさせる

夏を知らせる鳥として親しまれ、多くの詩歌に詠まれている

|

| |

| [なくこゑきくや] |

どの注釈書も「なくこゑきくや」だが、『全註釈』だけが「きけや」としている

その説明は、左の本文にあるが、「已然形」に読むべきというのが、

一般的な終助詞「や」の接続に合わないので、あれっ、と思ったが

それは、係助詞「や」のことだった

終助詞「や」であれば、已然形にも自然と接続し、

しかも『万葉集』に多く見られる、とあった

なるほど、接続上は問題ないわけだ

すると、解釈の仕方になるだろうが...

違いとなれば、『全註釈』によれば、「ホトトギスの鳴く声を聞いてか」で、

その鳴き声に急かされて、もしくは、それを合図に、というような解釈になっている |

| |

| [うのはな] |

『万葉集』中に、二十四首詠われているが、

そのうち十八首が、ほととぎすとの組み合わせで詠われている

|

| |

| [くずひくをとめ] |

この原文「田葛」は、底本ではどれも「田草」とあり、

旧訓では「たくさ」と訓まれていた (左頁「童蒙抄」の頃までがそうだと思う)

次代の真淵の『万葉考』では、この箇所の訓には触れられていないが

その学派の流れである橘千蔭が、『略解』に中に、誤字説を載せる (左頁)

「草を引く」とはいわないらしい

そうだろうなあ、「草を刈る」だろう

「葛」は、「引く」というので、確かにこの誤字説は、現代に受け入れられたのだろう

この『略解』以降、多くの検証もあっただろうが、「葛」に落ち着いている

しかし、その中にあって、『全注釈』は、「くさひく」としている

あくまで、原文に拘ったものなのだろうか

その説明がないので、そう思うしかない

さらに言えば、もっと原文(誤字説以前の「田草」)に忠実な注釈書がある

『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕がそれで、

「たくさひく」と訓んでいる

|

| |

【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】 |

先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが

その内容は、確かに面白い

「注釈書」のような、歌の解説ではなく

その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、

もっとも新しいものだと思う

もっとも、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが

かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで

こうした「諸本」の校合を広く行い、

それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ

今日の一首において、この『校本万葉集』の面白かった

[本文]

「霍公鳥 鳴音聞哉 宇能花乃 開落岳尓 田草引○嬬 [○女+感]

「ホトトキス ナクコヱキクヤ ウノハナノ サキチルヲカニ タクサヒクイモ」

[本文]「霍公鳥 鳴音聞哉 宇能花乃 開落岳尓 田草引○嬬 [○女+感]

「ホトトキス ナクコエキクヤ ウノハナノ サキチルヲカニ タクサヒクイモ」 |

〔本文〕

|

「鳴」。『西本願寺本』ナシ。右ニ書ケリ。本文中「鳥音」ノ間ニ「○」符アリ。

「聞」。『元暦校本』「開」墨ニテ消セリ。右ニ墨「聞」アリ。

「乃」。『元暦校本』ナシ。右ニ書ケリ。本文中「花開」ノ間ニ墨「○」符アリ。

「開落」。『神田本(紀州本)』「落開」。但「開落」トスベキ記号ヲ符セリ。

「女偏に感」。『元暦校本』『類聚古集』「女偏に咸」

(『拾穂抄』は、これに拠ったものだろう) |

| 〔訓〕 |

「ナクコエキクヤ」。

|

『元暦校本』『類聚古集』「なくこゑきくや」。

『元暦校本』下ノ「く」ノ右ニ赭「ク」アリ。

『神田本(紀州本)』『西本願寺本』『細井本』『京都大学本』「ナクコヱキクヤ」。

『西本願寺本』「コヱキク」は何カヲ直セリ。 |

| 「サキチルヲカニ」。 |

『類聚古集』「さきちるをたに」。朱ニテ「た」ヲ消セリ。ソノ右ニ朱「カ」アリ。 |

| 〔諸説〕 |

「田草引○嬬[○女+感]」。「タクサヒクイモ」。

『略解』「草」ハ「葛」ノ誤ニテ訓「クズヒクヲトメ」トスル(源廉定説)ヲ可トス。 |

このように、歌の解説ではなく、表記の校合を目的とした「校本」は、さらに『万葉集』の魅力を教えてくれるものだ |

| |

| |

| |

| 【左、資料補注】 |

『童蒙抄』の、ほととぎすは、卯の花に寄るので、その卯の花の咲き散り岡で

草を「取る」娘は、どれほどほととぎすの鳴き声を聞けるのか、と羨ましく思っている

それに、通り一遍で聞けば、何ともない歌だが

聞くものの気持ち次第で、深くも浅くも聞こえるとは、踏み込んだ言い方だなあ、と思う |

| |

『略解』のこの引用が、それ以降の定訓となったのだから、

それ以前にも「草を引く」とは言わない、疑念はあったものなのだろう

しかし、やはり大御所が持ち出さなければ、流れは向かない、ということか

先人の大学者である「賀茂真淵」でさえ、

「田草」には言及していないし、訓もつけていない

この時代の雰囲気が、何となく伝わってくるような「誤字説」だ

勿論、安易な「誤字説」は慎むべきだが、その誤字説が後世に残るということは

それが時代時代の検証に耐え得るものだった、と言うことなのだろう |

| |

『古義』で、「葛根」と言う

「葛」は、つるからは葛布(くずふ)を製し、根からはでんぷんを採る、とあった

だから、「引」を字句通りに解釈するなら、やはり「葛」なのだろう

「葛根」を「引く」こそ、ぴったりなのだが

ふと思う

逆は誰も考えなかったのだろうか

「引」が「刈」の誤字で、あるいは「引」であっても「かる」と訓ませた、とは... |

| |

| 『略解』において、この時代の注釈書としては珍しく「時を定めず詠めり」とある |

| |

『古義』は、「春」の歌だろうけど、ほととぎす、を主とするので、ここに載せられている、としている

これには、夏相聞の一例をあげて、その根拠としている |

| |

『親考』は、『古義』の説を否定する

この注釈書は、『略解』や『古義』の説に、かなりの批評を用いているが

時代的に、その頃の影響を大きく与えていた「諸注」だったからだろう |

| |

|

|

| 【歌意1947】 |

月が、こんなに美しく輝く夜だから

鳴くホトトギスの姿を、見たいものだ

お前のために、私は草も取り、素敵な舞台を用意したぞ

誰か来て、一緒に見られればいいのだが... |

「みむひともがな」という語句の歌は、幾つか目にしている

想い人と一緒に見たいものだ、とか

言ってみれば、それが叶わない願いのような意味合いも感じられるが

以前と違って、今の私は、多くの注釈書に触れることが出来るようになったので

その解釈に、正直驚いている

知れば知るほど、結局何が肝腎なのだろうか、と自問してしまう

無論、知らないより、知っていた方がいい

ただ、そこに「何がこめられてるのか」という、いっそうの面倒な作業が加わる

今のところ、それも心地よいが...いつまで続けられるかな

この歌が、昨日の歌〔1946〕と問答の歌という説も強くあるが

意味合いから、それも可能だと思う

しかし、その判断は、少なくともこの歌集の編者が演出していない以上

それが「正しい」として議論することもないと思う

この歌の魅力は、美しい月夜に鳴くホトトギスを

誰と見たいか、とかいうよりも

その舞台を俺は用意してやったぞ

だから、ここで鳴いてくれ、と懸命になった作者の「想い」にあると思う

その中で、せっかく舞台を用意したのだから、

想い人でも来てくれないかなあ、と気持ちに期待感が出てくる

『講談社文庫本』や『全註釈』で解釈されるように、

そんな自分を、誰か見てくれないかなあ、という意にも通じるかもしれない

しかし、それは結果として思うことであって、

何よりも、まず月夜の素敵な舞台を作ったこと、

それは、月明かりに美しく鳴くホトトギスのため

それが、大きな気持ちを占めている

それにしても、一首にこめられた想いは

作者一人ではなく、多くの人がそれぞれに感じられる、いいものだ、と思う

【赤人集】

| つききよみ なくほとときす みむとおもふ わかこころのこと みむひともかな |

| 赤人集 229 |

【資料〔近代までの注釈書〕】

| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |

| [1947] |

| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |

| |

〔月夜よしなくほとゝきすみまくほりわかさをとれる見んひともかな 〕

月夜吉鳴霍公鳥欲見(見まほしみ)吾草取有見人毛欲得 |

| 月夜よしなく郭公 さをとれるは草を採也 |

| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |

| |

月夜吉鳴霍公鳥欲見吾草取有見人毛欲得

〔ツキニヨシナクホトヽキスミマクホリワカサヲトレルミムヒトモカナ 〕 |

發句はツキヨヽミと讀べし、吾草取有はワレクサトレリとも讀べし、草をサヲと點ぜるは書生の誤なり、第十八に霍公鳥こゆ鳴度れ燈を、月夜になぞへ其影もみむとよめる如く、聲を聞は更なり、月夜に飛渡る影をも見むとの意に隱ろふ草を取拂ふなり、第十九十七右に、霍公鳥來鳴響者《トヨマバ》草等良牟、花橘乎屋戸爾波不殖而、今の歌をもて家持のよまれたるなり、

草、[官本云、クサ、] |

| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |

| |

月夜吉鳴霍公鳥欲見吾草取有見人毛欲得

〔つきよゝし、なくほとゝぎす、みまくほし、わがくさとるを、見る人もがな 〕 |

| 吾草取有 わがさを取れると讀ませたれど、第十九卷に、草取らんとよみたり。あれ草取れりとか、草とるをとか讀べし。此歌の意は、月も清く折から郭公鳥も

鳴夜頃なれば、戀慕ふ人をも見まくほし、若しや訪來んかと、われはかく庭の草をも刈拂ふて待居るを、訪來て見る人もがなと詠める也。月よき夜、鳴く時鳥の音に催されて、思ふ人をも待居る情さも有べき也

|

| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |

| |

〔月夜吉《ツクヨヨシ》、鳴霍公鳥、欲見、吾草取有《ワカクサトレル》、 庭を掃しなるべしさて此夜のさま親き友がきなどに見せまくほりしなり見人毛欲得《ミムヒトモガモ》、〕 |

| 此歌上の歌のこたへにあらず、 |

| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |

| |

月夜吉。鳴霍公鳥。欲見。吾草取有。見人毛欲得。

〔つくよよみ。なくほととぎす。みまくほり。わがくさとれる。みむひともがも。〕 |

是れは郭公を見んとて、庭草を掃きて待つ意かとも聞ゆれど、穩かならず。宣長云、吾は今の誤にて、イマクサトレリなり。草トルは凡て鳥の木の枝にとまり居る事なり。見マクホリは、郭公が月を見まくほりて、今木の枝にゐるを、來て見ん人もがななり。卷十九、ほととぎすきなきとよまば草とらむ花橘をやどにはうゑずてと詠めるも、郭公の來てとまるべき橘を植ゑんと言ふなりと言へり。此十九の歌も末句誤字有るべし。猶そこに言はん。

參考 ○月夜吉(代、古、新)略に同じ(考)ツクヨヨシ ○欲見(考、新)略に同じ(古)ミガホレバ ○吾草取有(代)ワレクサトレリ(考)ワガクサトレル(古)イマクサトレリ(新)ワレクサトレリ ○見人毛欲得(新)ミムヨシモガモ「人」を「由」の誤とす。 |

| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |

| |

〔月夜吉《ツクヨヨミ》。鳴霍公鳥《ナクホトヽギス》。欲見《ミガホレバ》。吾草取有《イマクサトレリ》。見人毛欲得《ミムヒトモガモ》。〕 |

| 欲見吾草取有、本居氏、吾は今の誤にて、イマクサトレリなり、草取とは、凡て鳥の木の枝にとまり居ることなり、欲見《ミマクホリ》は、ほとゝぎすが、月をみまくほりて、今木の枝にゐるを、來て見む人もがななり、十九に、ほとゝぎすきなきとよまば草とらむ花橘をやどにはうゑずて、とよめるも、ほとゝぎすの來てとまるべき、橘をうゑむと云なりといへり、中山(ノ)嚴水云、此(ノ)歌、大方は本居翁の説の如し、但し欲見は、霍公鳥が、月を見まくほりする意に説れたるはいかゞなり、欲見は、ミマホレバとよむべし、見まくほりすればなり、鳴霍公鳥を見まほしと思ひて見やりたれば、草取て鳴居たるを見出したるなりと云り、その意ならばミガホレバとよむべし、ミマホレバとよまむは、後(ノ)世の詞づかひなり、凡て見まくほし、聞まくほしなど云べきを略きて、見まほし、聞まほしと云類は、古言の用格にあらず、)さてこゝは、欲見者とありしを、もしは者(ノ)字の脱たるにもあらむか、さて霍公鳥のすがたを見まくほりする歌、十八にも、霍公鳥《ホトヽギス》を、登毛之備乎都久欲爾奈蘇倍曾能可氣母見牟《トモシビヲツクヨニナソヘソノカタモミム》、八(ノ)卷に、鳴霍公鳥見曾吾來之《ナクホトヽギスミニソワガコシ》、などあり思(ヒ)合(ス)べし、〔頭註、「哥袋西園寺、目に見れど草とる鷹のふるまひは云々、祐則、くれぬるかつかれにかへるはしたかの草とる道も見えぬばかりに、などあり、これ又木居に同じく鷹のつかれて、草に落てやすむを云、」〕○歌

(ノ) 意は、月がよく照たる故に、この月影には、霍公鳥のすがたも見ゆべきなれば、いかにぞして、そのすがたを見まほしと思ひて、見やりたれば、今木の枝にとまりて鳴て居を、唯獨見むはくち惜ければ、いかで來て見む人もがなあれかし、となり、 |

| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |

| |

〔月夜よみなくほととぎす欲見《ミマクホリ》、吾草取有《ワレクサトレリ》、見人《ミムヨシ》もがも 〕

月夜吉鳴霍公鳥欲見吾草取有見人毛欲得 |

三四を略解にミマクホリワガクサトレルとよみ、さて宣長の説を擧げて

「吾は今の誤にてイマクサトレリなり。草トルは凡て鳥の木の枝にとまり居る事也。ミマクホリはほとゝぎすが月を見まくほりて今木の枝にゐるを來て見ん人もが

な也。卷十九ホトトギスキナキトヨマバ草トラン花橘ヲヤドニハウヱズテとよめるもほとゝぎすの來てとまるべき橘をうゑんといふ也といへり」

といへり。古義には三四をミガホレバイマクサトレリとよみ、さて

「中山嚴水云。此歌大方は本居翁の説の如し。但し霍公鳥が月を見まくほりする意に説れたるはいかがなり。欲見はミマホレバとよむべし。見マクホリスレバなり。なくほとゝぎすを見まほしと思ひて見やりたれば草取て鳴居たるを見出したるなりと云り。その意ならばミガホレバとよむべし。さてこゝは欲見者とありしを、もしは者(ノ)字の脱たるにもあらむか」

といへり。案ずるに欲見は舊訓の如くミマクホリとよみ第四句は契沖に從ひてワレクサトレリとよみ、結句は人を由の誤としてミムヨシモガモとよむべし。

「月夜ニナク子規ノ影ノ地上ニウツルヲ見ムト欲シテ庭前ノ草ヲ取除キタリ。イカデ見ム由モガナ」

といへるなり。卷十九なる

「ほととぎす來なきとよまば草とらむ花たちばなを屋戸爾波不殖而 」

は此歌に據れるにて結句は不を省きてヤドニハウヱテとよむべし |

| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |

| |

〔月夜よみ 鳴くほととぎす 見まくほり 吾が草取れり 見む人もかも〕

月夜吉《ツクヨヨミ》 鳴霍公鳥《ナクホトトギス》 欲見《ミマクホリ》 吾草取有《ワガクサトレリ》 見人毛欲得《ミムヒトモガモ》 |

月ガヨイ夜ナノデ、鳴ク霍公鳥ヲ見タイト思ツテ、私ハ今木ノ下ニ生エテ居ル草ヲ取ツテヰル、一人見ルノハ惜シイカラ、共ニ見ル人ガアレバヨイガナア。

○吾草取有《ワガクサトレリ》――舊訓ワガクサトレルとあるが、宣長は吾を今の誤としてイマクサトレリと改めてゐる。その解について略解に、これはほととぎすを見むとて、庭草を掃て待意かともきこゆれど穩ならず。宣長云、「吾は今の誤にて、いまくさとれり也、草とるは凡て鳥の木の枝にとまり居る事也、見まくほりは、ほととぎすが月を見まくほりて、今木の枝にゐるを來て見ん人もがな也、卷十九ほととぎすきなきとよまば草とらん、花橘をやどにはうゑずてとよめるも、ほととぎすの來てとまるべき橘をうゑんといふ也といへり。」とあるが、清水濱臣は「兩説ともに非なり、草とるは手とりにすることにて、此歌は霍公鳥を手とらまへにせし事、十九の歌は杜宇の多く來鳴くならば手とりにせむとおもふ故に中々に橘をばうゑじとなり。さるよしは永久四年百首鈴虫、顯仲、鈴むしの聲を鈴かと聞からに草とるたかそおもひしらるる、又、兼昌、みかり野になく鈴虫をはしたかの草とりて行く音かとぞきく、此意にて知るべし。さて草とるは空とるといふ詞の對語にて、空とるは飛鳥の空にてものをとるを言ふなり。是もおなじ百首、野行幸、仲實、あかねさすみかりの小野にたつきぎす空とるたかにあはせつる哉、又、忠房、そらとらぬたかはあらじなみかり野に雲の上人あはすと思へば」といつてゐる。古義も大體宣長説に賛同してゐるが、郭公の鳴くべき月夜に、草を苅りつつ待つてゐるだけの意ではあるまいか。なほ攻究を要する。

〔評〕意味が明らかでないので、許はむつかしいが、右のやうに解すれば全く田舍人の歌である。 |

| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |

| |

〔つくよよみ なくほととぎす みまくほり われくさとれり みむひともがも〕

月夜吉 鳴霍公鳥 欲見 吾草取有 見人毛欲得 |

【訳】月がよいので、鳴くホトトギスを見たいと思つて、わたしは草を取っている。誰か見る人がほしいなあ。

【釈】月夜吉 ツクヨヨミ。 月がよさにホトトギスを見たいと思つての意に、見マクホリを修飾している。

吾草取有 ワレクサトレリ。ワガクサトレル『元暦校本』。ワカサヲトレル『西本願寺本』。ワレクサトレリ『万葉代匠記(初稿本)』。ワガクサカレリ『改』。ワガクサトルヲ『万葉集童蒙抄』。今草取有(イマウサトレリ)『万葉集略解(宣長説)』。

諸説があるが、ほとんど問題にするに足りない。

見人毛欲得 ミムヒトモガモ。自分の草を取っている働きぶりを見る人もあれと願うのである。

【評語】ホトトギスを愛する文雅と、草を取る実生活との交錯しているおもしろさがある。但し草を取るというのが、事実どの程度に生活を写しているかは、別の問題である。 |

|

|

掲載日:2014.03.09.

| 夏雑歌 詠鳥 |

| 月夜吉 鳴霍公鳥 欲見 吾草取有 見人毛欲得 |

| 月夜よみ鳴く霍公鳥見まく欲り我れ草取れり見む人もがも |

| つくよよみ なくほととぎす みまくほり われくさとれり みむひともがも |

| 巻第十 1947 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |

【赤人集】〔229〕

【資料】〔近代までの注釈書〕

| 【1947】語義 |

意味・活用・接続 |

| つくよよみ[月夜吉] |

| よみ[良し] |

形ク・語幹「よ」+接頭語「み」](原因・理由を表すミ語法)~ので |

| なくほととぎす[鳴霍公鳥]ホトトギスが鳴く |

| みまくほり[欲見] |

| みまく |

上一段「見る]の未然形「み」に、意志の助動詞「む」の「ク語法」 |

| ほり[欲(ほ)る] |

[他ラ四・連用形]願い望む・欲しがる |

| われくさとれり[吾草取有] |

| とれ[取る・採る] |

[他ラ四・已然形]採集する・つかむ・とりあげる |

| り[助動詞・り] |

[完了・終止形]~ている |

已然形につく |

| みむひともがも[見人毛欲得] |

| みむ |

「見る」の未然形「み」に、推量の助動詞「む」の連体形「む」 |

| もがも[終助詞] |

[上代語](願望)~があったらなあ・~であったらなあ |

| 〔成立〕終助詞「もが」に、終助詞「も」 〔成立〕体言、体言に準ずる語に付く |

「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中

「枕詞一覧」もやっと載せることができた

ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、

今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく

その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ

しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |

| 古語辞典 |

文法要語解説 活用形・修辞 |

活用語活用法及び助詞一覧 |

活用形解説 |

枕詞一覧 |

【注記】

| [つくよよみ] |

この訓が、古くは「つきよよし」とされていたことは、左の資料からもわかる

そして、いつ頃から「つくよよみ」となったのか...

『略解』の頃から、この訓が定着しているようだ

「つきよ」、「つくよ」はともかく、「よし」と「よみ」では、

その意味合いも変わってくる

旧訓で「よし」であったのを、「よみ」が定着した、というのは

この歌の歌意に沿った「訳」が、「よみ」を導いたのだろうか

月がとても綺麗なので...「つくよよみ」

月夜が、とても綺麗だ...「つくよよし」

これは第三句の「みまくほり」にかかる句なので、

「みまくほり」、なぜ見たいのか、

月の光のもと、ホトトギスの鳴く姿でも見ることができたら、ではないだろうか

それだと、「原因・理由」の接尾語「み」が相応しいはずだ

だから、「つくよよみ」では、そのような「歌意」にならなければおかしい

|

| |

| [みまくほり] |

この「異訓」はとても多い

今まで「欲見」を「みまくほり」と解ったつもりで訓じていたが

こうして訓がつけられるまでも、やはり多くの検証があったのだ

しかし、この訓は、随分初期の頃からそう訓まれてもいる

本格的な注釈が行われ始める江戸時代頃から、むしろ賑やかになったような観もある

『古義』の注釈は、読んでいて面白かった

ほととぎすが、月を見たい、とすれば「みまくほり」だが...と

有り得ないことではないだろうが、そんな発想、いったいどうやって思いつくのだろう

|

| |

| [われくさとれり] |

これも異訓の多い句だが、たんに同義の訓の違いで誰にもすぐに理解できる

そんな「異訓」ではなく、その「訓」そのものに、驚かされることもある

「くさ」と訓むのは普通のことだが、「さを」と古くから訓があるのは

その「さを」が、当時としては一般的に用いられた「語」だということだろう

しかし、『校本万葉集』(下段)でも、載せてあるが、「くさ」とする「諸本」が多い

ただし、「草」に「サヲ」と別記することからも、

「草」を「さを」というのは、かつてはあったのだろう、と言うことだと思う

多くの底本となっている『西本願寺本』が「サヲ」となれば、

その「さを」が、どんな文献から採られたものなのか、誰も気にしないものなのか

とは言っても、私が知らないだけで、それは常識かもしれないが...

しかし、古語辞典に「さを」は、いくら探しても見つからなかった |

| |

| [みむひともがも] |

これは、異訓の問題ではなく、解釈の問題が大きい

確かに、異訓もあるが、この語句の解釈が大きく二つに理解できる

「誰か一緒に見てくれる人がいて欲しいなあ」と、

「こうしている自分を見てくれる人がいて欲しいなあ」

普通に考えられるのは、前者の方で、その解釈をする注釈書も多いが、

ならば、どうして後者のような解釈が起こり得るのだろう

もっとも解りやすい書が、『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕だ

「月が美しいので鳴き飛ぶ霍公鳥の姿を見たいと思い、私は野に草をとっている。この愛着を、誰か見てほしい」

『全註釈』では、その「釈」で、『講談社文庫』と同じように、

「自分の草を取っている働きぶりを見る人もあれと願うのである」と言っている

私など、仮にこのような解釈に出合わなかったら、何の疑いもなく

従来の解釈だと思うだろう

かといって、後者の解釈に、「その通りだ」とも言えないものがある

この意表を突くような解釈のお陰で、従来の解釈に、

少しでも合理性や、共感を求めたい、と思う気持ちが沸いたのも事実だ

|

| |

【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日~] |

先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが

その内容は、確かに面白い

「注釈書」のような、歌の解説ではなく

その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、

もっとも新しいものだと思う

とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが

かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで

こうした「諸本」の校合を広く行い、

それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ

[本文]「月夜吉 鳴霍公鳥 欲見 吾草取有 見人毛欲得」

「ツキヨヨシ ナクホトトキス ミマクホリ ワカサヲトレル ミムヒトモカナ」 |

| 〔本文〕 |

| 「鳥」 |

『京都大学本』ナシ。左ニ書ケリ。本文中「公欲」ノ間ニ「○」符アリ |

| 「吾」 |

『類聚古集』「吉」墨ニテ消セリ。右ニ墨「吾」アリ |

| 「毛」 |

『類聚古集』ナシ。右ニ朱ニテ書ケリ。本文中「人欲」ノ間ニ朱「○」符アリ |

| 〔訓〕 |

| ミマクホリ |

『元暦校本・類聚古集』「みまくほし」 |

| 『神田本(紀州本)』「ミマクホシ」 |

| 『西本願寺本』「クホリモト」青 |

| 『細井本・神宮文庫本』「ミマクトリ」 |

| 『大矢本・京都大学本』「クホリ」青 |

| 『京都大学本』漢字ノ左ニ赭「ミマクホシ」アリ |

| 『近衛本』「ミマクナリ」。「クナリ」青 |

| ワカサヲトレル |

『元暦校本・類聚古集』「わかくさとれる」 |

| 『神田本(紀州本)・細井本・京都大学本・神宮文庫本』「ワカクサトレル」。「草」ノ左ニ「サヲ」アリ。『神田本(紀州本)』「レル」ハ「リ」ヲ削リテ書ケリ。『細井本』「草」ノ左ニ「サヲ」。『京都大学本』「クサ」青 |

| 『西本願寺本』「サヲ」モト青。『大矢本』「サヲ」青 |

| ミムヒトモカナ |

『元暦校本』「みるひともかも」。「る」ノ右ニ赭「ム」アリ |

| 『類聚古集』「みむひともかも」 |

| 『神田本(紀州本)』「ミルヒトモカモ」 |

| 〔諸説〕 |

| ○「ツキヨヨシ」。『万葉代匠記(初稿本)』「ツキヨヨミ」 ○「欲見、ミマクホリ」。『改』「ミマホシミ」。『万葉集古義』「ミガホレハ」ヲ可トシ「見」ノ下「者」脱カトス。 ○「吾草取有、ワカサヲトレル」。『万葉代匠記(初稿本)』「ワカクサトレル」又ハ「ワレクサトレリ」。『改』「ワカクサカレリ」。『万葉集童蒙抄』「ワカクサトルヲ」トモス。『万葉集略解』宣長「吾」ハ「今」ノ誤訓「イマクサトレリ」 |

|

| |

| 【左、資料について】 |

『拾穂抄』

「さをとれる」は「草を採也」という

この歌に関しては、この語義解釈のみであり

この時代では、まだ多くの検証すべきものある、との認識が少なかったのだろうの |

| |

『代匠記』

この説明に、私は混乱している

「草」を「さを」とするのは間違いだ、としながら

どうして、この訓では、「わかさをとれる」としているのだろう

私の入力ミスなのだろうか

これも、明日香図書館での宿題だ

それとも、従来の「訓」を載せておいて、

それに対する批評が説明されているのだろうか... |

| |

『童蒙抄』

この時代の、注釈書として、この歌への、

やっとまともな「注釈」がつけられていると思う

それに、この解釈は、前述の「一緒に見たい」ではなく、

「月も清く折から郭公鳥も 鳴夜頃なれば、戀慕ふ人をも見まくほし、若しや訪來んかと、われはかく庭の草をも刈拂ふて待居るを、訪來て見る人もがなと詠める也」と、

雰囲気もいい夜なので、恋慕う人が来てくれないかなあ、

こうして草を取って待っているのに、とも汲み取れる解釈だ |

| |

『万葉考』

ここにいう、「此歌上の歌のこたへにあらず、」というのは

前歌との問答歌で、その「答歌」ではないか、とする説があり

そのことへの真淵の見解を言うものだ

この時代に、この「問答歌」説、結構強かったのだろうか |

| |

『略解』

この時代の大御所と言われる人たちの見解が、

その後の学者たちの指針になったのは間違いないことだが

宣長の説に対して、千蔭は訓はともかく、その解釈にあたっては、同調している

ほとんどの注釈が、霍公鳥を見るために庭を綺麗にするという前提にたいし

宣長の言う、ほととぎすが、木に止ることを「草とる」などと理解し、

木に止まって鳴くのを、誰か来て見ないものか、と解釈している

おそらく、この解釈は、他には見られないだろう |

| |

『古義』

雅澄は、千蔭よりさらに宣長に寄る解釈を見せる

訓について、「吾」を「今」の誤りとする宣長説を採り、

歌意は、それに基づくものだ

ただし、「みまくほり」については、自身の独創かと思う |

| |

『万葉集新考』

これもまた独創的な解釈をしている

千蔭や雅澄の解釈を挙げ、しかしその前提の宣長説を、その検証もなく

ただ「案ずるに」で自説に導くだけだ

そして、歌意は、

「月夜ニナク子規ノ影ノ地上ニウツルヲ見ムト欲シテ庭前ノ草ヲ取除キタリ。イカデ見ム由モガナ」と、ほととぎすの地上に落ちる月影を見るために、草を取り除く、としている

確かに、草が生い茂っていては、霍公鳥の影など、地上には映らないだろう |

| |

『万葉集全釈』

これも、宣長説から始まる、千蔭や雅澄の解釈に、異論を唱えているが、

「草とる」の意が「手にする」とする一般的な語義解釈から、霍公鳥を手にする

そんな解釈も有り得る、としている

しかし、結局は、霍公鳥の泣く夜に、草を刈っているだけの意ではないだろうか、

と落ち着く、その「評」で、

「意味が明らかでないので、許はむつかしいが、右のやうに解すれば全く田舍人の歌」

とし、言葉の表現以上の意味が解らない、ということらしい

|

| |

『万葉集全註釈』

この書のポイントは、『講談社文庫本』と同じく、

草をとっている自分を、誰か見てくれないかなあ、とする点にある

『講談社文庫本』もそうだが、この『全註釈』もまた、異訓はない

それでいて、このような解釈の有り様は、一つの方法としては

原点に還ってみるのもいいのかなあ、と

原点、と言っても、万葉の時代に、と言うのではなく

注釈書が出始めた頃の時代、その頃の人たちが

この歌を、どのように感じていたか

少なくとも、現代のように人の価値観や趣向が多様化している時代ではないだろうから

そんな情報過多に踊らされずに解釈されていた時代...時に振り返ることも必要だ

意識しなくても、どうしても現代人には「現代的な感性」があるのだから... |

| |

|

|

| 【歌意1948】 |

藤の花が、散るのを惜しむからだろう

ほととぎすが、今城の丘を

鳴きながら、越えて行く姿が見えるようだ

寂しそうな鳴き声ではないか... |

丘の近くで、藤の花が散りそうな季節を憂鬱そうに眺めやる

そんな作者の心に共鳴するかのように、ホトトギスが鳴きながら

丘を越えて行く

いや、鳴き声しか聞くことは出来ないのだが

自分が藤の花への惜別を想うとき、ホトトギスもまた

同じように、散るを惜しむ気持ちを感じさせる

ホトトギスが『万葉集』中に詠われるのは、154首

花との取り合わせでは、橘の花が最も多い

そして、卯の花、あやめ...

藤の花は、その次で僅か五首となる

一説では、「藤」は晩春の花であり、早く散るので、その詠い合わせが少ないのだろう

そう言われている

まるで、桜のような「花の命」だが、

桜花に、人は多くの思い入れを擁くように

藤にもまた同じように擁くのだろう

しかし、掲題歌のように、

ホトトギスの、同じような心情を重ねて詠うとなれば

確かに、二者が重なる時期としては、短い

ホトトギスが「鳴きて越ゆなり」...つまり去っていくのか

そして、「藤の花」も、その命を終らせようとする

春の丘にあって、一つの季節の終りに、鳥と花の去り行く想いを

作者は感じ取ったものだろう

あたかも、自身までもが...過ぎ去る季節のように...

【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】

| ふちなみの ちらまくをしき ほとときす いまきのをかに なきてこゆらむ |

| 赤人集 224 |

【夫木抄(ふぼくしょう、延慶三年頃[1310年頃])】

| ふちなみの ちらまくをしき ほとときす いまきのをかに なきてゆくらむ |

| 巻第二十一 雑三 9138 赤人 |

【歌枕名寄(うたまくらなよせ、嘉元元年頃[1303年頃])】

| ふちなみの ちらまくをしみ ほとときす いまきのをかに なきてこゆなり |

| 巻第三十三 南海道一 8555 |

【資料〔近代までの注釈書〕】

| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |

| [1948] |

| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |

| |

〔ふちなみのちらまくおしみほとゝきすいまきのをかをなきてこゆなり 〕

藤浪之散卷惜霍公鳥今城岳叫鳴而越奈利 |

| ふちなみのちらまく 今城岳《イマキノヲカ》八雲抄紀伊 |

| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |

| |

藤浪之散卷惜霍公鳥今城岳○[口偏+立刀]鳴而越奈利

〔フチナミノチラマクヲシミホトヽキスイマキノヲカヲナキテコユナリ 〕 |

| 今城岳大和なり、第九に注するが如し、 |

| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |

| |

藤浪之散卷惜霍公鳥今城岳○[口偏+立刀]鳴而越奈利

〔ふぢなみの、ちらまくをしみ、ほとゝぎす、いまきのをかを、なきてこゆなり 〕 |

| ふぢなみは 藤の花を直に詠めり。前にも有。時鳥の藤の花になれ來て鳴かんに散なば疎かるべしとて、散なんことを惜める也。今城岳は大和也。第九卷に注せり。こゝは時鳥の今來ると云に詠みかけたり |

| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |

| |

〔藤浪之、散卷惜《ヲシモ》、霍公鳥、今城岳叫《イマキノヲカヲ》、〕 |