| 明日香散策−万葉文化館−「万葉日本画の世界」 新掲載(2012年1月21日) 所蔵日本画154点順次掲載 | ||

|

[ 古都散策 (2004年5月29日記) ] [ 長谷寺・写経体験 (2004年8月19日記) ] [ 明日香・高松塚 (2004年9月20日記) ] [ 正倉院展 (2004年11月6日記) ] |

2004年6月11日 [ 飛鳥寺 ] 2004年6月11日 [ 橘 寺 ] |

|

| 2012年2月 4日 [ 當麻寺 ] |

|

|

|

東大寺「正倉院展」・興福寺 (2004年11月6日記) |

||

|

春に東大寺に行ったとき、正倉院の外塀を回って、そばで間近に見ることの出来ない悔しさを味わった。小雨の中、誰も訪れない正倉院の外塀に佇んでいると、親切な通りかかりのおばさんに、正倉院は中に入ることは出来ないのだと教えられ、それでも、外塀の隙間から、その校倉造りの建物を垣間見ることが出来るポイントを教えていただいた。そのとき、宝物の展示が秋にあることも知った。 今回、満を持しての「正倉院展」鑑賞となる。5日は、平日にも関わらず、大勢の鑑賞者が訪れており、古寺を歩くような静かな鑑賞は出来なかったが、それでもいにしえの宝物を目の当たりにして、やっと念願が叶った一日となった。 正倉院は、高床式で、南倉、中倉、北倉の3つの倉庫に仕切られている。そして南倉、北倉は「校倉造」で、中倉は「板倉造」であることも、初めて知った。 聖武天皇の時代の文物の記録や保管なので、時代としての「謎」めいた面白味はないけれども、千三百年も前の文物がたとえガラス越しであっても、いとおしく思える。ここに展示され、あるいは保管されている文物は、当時も限られた人しか手にし得ないものばかり。 |

|

|

|

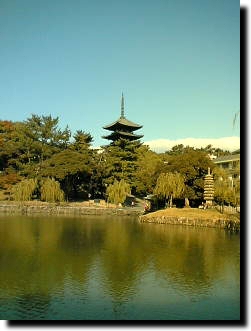

本当は、もっと庶民の手にしていた生活用品も見たかったが、それは何も正倉院ではなく、いたるところで為されている発掘事業の成果として、それぞれの博物館や歴史館に展示されているので、仕方ない。何しろ、この「正倉院」は、聖武天皇の宝物蔵なのだから。しかし当時の、このように高度な作品や、あるいは役所の記録などが現存していることには、やはり驚かされる。 右の写真は、「正倉院展」のあった国立博物館の裏手にある興福寺を通って、猿沢の池から、興福寺の五重塔を見たもの。風がもっと穏やかであれば、水面には五重塔がくっきりと映るのだが、運悪くこの日は、水面を騒がす程度の風があった。 |

||

|

|

正倉院は、実際の建物を見るのは、なかなか難しいものだ。しかし、近くには、東大寺や興福寺、春日大社など、一日かかっても歩き尽くせない寺院がある。それこそ、古都の「宝庫」なのかもしれない。古寺巡礼という言葉があるが、京都も奈良も、実際には観光地化され大勢の人たちが、この「宝庫」に足を運ぶ。常に陽の当たる「宝庫」であっても、その古さまでは否定できない。しかし、こうして一応の感慨に浸った後、何故か思い起こされるのが、秩父の札所のこと。山の中の小さなお寺が、いくつもいくつもひっそりと佇んでいる。訪れる人も少ないに違いない。もっと訪れる人の少ない寺社廻りをしてみたい。ふと、そんなことを思った。 |

|

|

明日香・高松塚 (2004年9月20日記) |

||

|

|

||

|

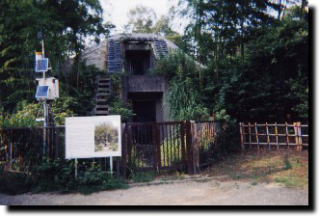

高松塚に関する書物は、観光案内書から研究書にいたるまで、幅広く出版されており、本物の壁画を見ることは叶わないまでも、かなりのことを知ることが出来る。私も実際に高松塚に足を運ぶまでは、かなりのことを知っているつもりでいた。しかし...広い史跡内に入り、やっと実物の高松塚の前に立ったとき、ひどく落胆したものだ。それは言うまでもないことだが、保存の観点からやむを得ないとしても、やはりどこかすっきりしない気持ちになった。勿論、古代の古墳を畏敬の念で見るためには、まずそのあるがままの姿が一番大切と思っても、それも不可能だとは解かっている。学術的に欠かせない発掘と、保存...しかもあるがままの保存は、本当に不可能なんだろうか。一旦掘り起こされた古墳は、もう二度と同じ条件、環境では存在できないのだろうか。 高松塚が、これほど注目されるのも、古代史の研究に欠かせない壁画群の存在だが、その壁画群を肉眼で見ることが出来ないというのは、寂しいことだ。かつて、発掘の仕事に従事していた時、縄文期から中世に掛けての土器の破片を何度も手にしたことがあった。その時の感慨は、今でも忘れられない。

|

|

|

|

|

高松塚の周辺は、思った以上に何もないところで、素人考えで、つい思ってしまう。どうしてこんなところで、世間を驚かすほどの発見が可能なのだろう、と。どこの古墳群でもそうだろうが、実際に近代化された都市部の環境に慣れてしまった我々からみれば、ちょっと想像しにくい面もあるが、この北方5キロ前後のところに、同時代の都「藤原京」があったことを思えば、そんなに不思議なことでもなかった。藤原京も最近の調査で、ほぼその規模を確定できる遺構らしきものが確認され、また訪れる楽しみが増えた。藤原京の前の時代、飛鳥京...どうか、京都や奈良のようにならないでいてほしい。

|

|

|

長谷寺・写経体験 (2004年8月19日記) |

||

|

|

||

|

先日東京に出掛けた折に、鎌倉まで足を運んで長谷寺に行った。鎌倉は、これまで何度も通りすがってはいるものの、鎌倉そのものを目的に出掛けたことはなかった。今回も特別に予定を組んだわけではなかったけれども、このところ古い町並みを歩いてみたい衝動に突き動かされるケースが多くなっている。 京都、奈良と近場を歩きながら想うのは、あまりにも観光地化しているその賑やかさに戸惑ったり、うんざりしたり... しかし、何度も言うように、明日香だけは心を和ませてくれる。その違いの一つに、最近思い至ったことがある。 京都や奈良は、いわば古都というブランドを提供している近代的なオフィスの店舗みたいなものだと。そして明日香はというと、昔ながらのイメージを大切にしているブランドそのものではないか。これまで、平日休日を含め、何度も行った明日香だが、これが他の観光地化している古都のイメージからかけ離れた、実にしっとりとした落ち着きある町の雰囲気を感じさせている。そこの惹かれる訪問客は、本当の意味での「古都」を偲ぶことが出来ると思う。 奈良以前と奈良以後...当然、明日香は奈良以前の都となる。奈良時代そのものが、統一国家の黎明期だった特異点とすれば、それ以前の歴史のエネルギーと、以後のエネルギーの本質の違いも、くっきりと分る。奈良以前は、皇族も生々しい権力獲得に突っ走る歴史上の人物として好感を持てる群像となるが、奈良以後になると、皇族の宮人的な性格が強くなってくる。10世紀の将門の乱にしても、これが奈良以前であれば有力な皇子の現体制への抵抗となり、そこに有間皇子のような悲劇性を見ることになるのかもしれない。不安定な体制基盤だからこそ、後の危険性を含んだ人材は潰されてしまう。奈良時代以降に幾つかの叛乱が出現するが、それらはみな、確立され安定期にある天皇治世の「叛乱」となってしまう。少なくとも、誰が天下を奪い取ってもおかしくない奈良以前の「権力闘争」とは違う。私は、古代史学の専門家ではないので、一つ一つの検証は出来ないし、素人ながらの歴史観で偏った思い込みもあることは承知している。しかし、自分の感じる歴史観でこの時代を見るのも面白い。

鎌倉の話しに戻るが、私の「古都」というイメージからは、鎌倉はほど遠い。しかし、一応「古都」なんだろうなあ、と。 奈良、京都...そして鎌倉だから、それもいいか、と立ち寄ってみる。 ここでも、平日なのに大勢の観光客で賑わっていた。私の目的は、前々から体験したかった「写経」。江ノ電の長谷駅で降り、歩いて数分。「写経」セットを入り口で購入し、いざ「弁天堂」へ。 そこで私は、最初の失敗。本来であれば、弁天堂の入り口で、手を清めなくてはならないのに、まったくそのことに気が付かずに入室してしまった。勿論それを咎める人はいないが、後でそのことを知ると、自分の行為が恥ずかしくなってしった。 そして、仏前にお参りするわけだが、私は仏教徒でもなく勿論何も念じることはない。しかし、人の一生の中で、こうして形にこだわる行為を厳格に実行しようとする時間、空間が、時にはあってもいいものだと、思えてしまう。 二度目の失敗は、指示通りに静かに着席し硯を見る。そこにあるべきはずの...いや、私がそう信じていた、あるべきはずの「墨汁」がなかったから、また落ち着かない。ちょうど、入り口のところに流しがあったので、何も考えることなく、そこに行き、蛇口から、音をたてて水を硯に溜める。そして、自分の席に戻って、あらためて案内を読むと...墨汁がない場合は仏前の横にある小さいテーブルの上に「水差し」があり、それから「さじ三杯程度」を入れる、とあった。ここでも自分の顔が、みるみる赤くなるのが分った。 しかし、周囲を見渡せば、10人程度の人たちが、まるで我関せずの様子で、一心に写経している。照れ笑いしようにも、周囲を気にし過ぎた自分に情けなさを感じてしまう。さて、ようやく心を鎮めて用紙を広げる。経文は用紙に透けて見えるので、それを丁寧に書きなぞるだけのことだが、これがまた予想外に時間のかかる作業だった。僅か二百六十前後の文字。原稿用紙一枚にも満たない、しかも考える必要もなく、ただなぞるだけの筆写。30分程度で終わりそうだ。しかし、案内によると1時間から2時間...そうかなあ、と訝しく思いながらもスタート。 ところが、透けて見える文字を、丁寧になぞっていく行為は、まったく想像もしてなかった思いを抱かせてくれた。 一字一字を丁寧に書く行為は、頭で描く自分の言葉ではなく漢字そのものを強烈に意識させてしまう。それが狙いなのか! ふと周囲を見ると、私より随分早く始めていた人たちも、まるで私が追いつくのを待つかのように遅い。いや、遅いのではなく、そうなってしまうのだ。しかし、ここでまた問題発生。そんな長時間の正座は、まず最近では経験ない。従って、何度も体を動かせて、その痺れ具合を調整したが、それでも我慢ならず、結局当初の倍以上の速さで書き進め、一番遅く始めて一番早く終えてしまった。ただただ、肉体の苦痛から逃れるために...。この行為を、私が誰かに恥じ入る必要はないけれども不思議なもので、悪いことをした生徒のように、体を小さくして退出してしまった。何故だか、こんなことさえも、お前には出来ないのか、忍耐のない奴だ、と思われたのでは、と気になってしかたなかった。 私は、元来型通りの生き方や行為は、あまり好きではないが、ときにはそれに甘んじて、しかも完璧にこなすことも必要だと思っている。その私の信条が、叩き潰されたような気がした。もう一度やってみよう。そして、一字一字を丁寧に書く行為そのものに、何かを感じる自分を発見したい。

|

||

|

古都散策 (2004年5月29日記) |

|

|

|

|

||

|

古都、古い都...。どの地方に行っても、古都と呼ばれる街がある。だから、古都と言われるイメージは、すぐには古代史に登場する都市とは一致しないこともあった。ちょうど、現在の京都や奈良のイメージが、古都に相応しく、したがって、そのような街並みを「古都」のイメージとして定着させてしまった。少なくとも、私はそうだ。 |

||

|

|

||

|

最近、といっても今年の3月からだが、大阪に住むようになった。それまで出身こそ小さな都市松江だが、以降は古都とは無縁の生活圏だったので、これほど古都を意識したこともなかった。 |

||

|

|

||

|

札幌に始まり、東京、そして東南アジアの大都市に住んでいると、ひがみもあったせいか、古都に対する反感もあった。心には常に万葉に詠われた古都のイメージがつきまとってはいたものの、言葉に出して古都讃歌などしたこともない。しかし、こうして大阪に住みだすと、それまで封印していた古都への憧憬が津波のように押し寄せてくる。あまりにも、古都に近いところに住んでしまった。 |

||

|

|

||

|

この二ヶ月で、奈良には何度も通い、京都にも足を運んだ。それまでは、観光地としか抱かなかったポピュラーな古都。歴史の都と言われていても、それは現在の満ち足りた生活環境にあるものが築き上げたイメージであり、若い頃の常で、実際には近代都市に満足している私などは、そんな余裕さえなかった。しいて言えば、山に行くことが、都会に住む心のゆとりである、とさえ言い切っていた。しかし、明日香に初めて訪れたとき、あまりにもこの前まで住んでいた茨城つくばの山麓に雰囲気が似ているため、その感動は言葉では尽くせないほどだった。 |

||

|

田舎だから、いいのではない。勿論、田舎も好きだけど、万葉に詠われたイメージが、そのまま感じられるところが、一層惹きつける。数年前、筑波山の山頂から、小雨にけぶる山麓を眺めたとき、未だ見ぬ明日香も、きっとこんな感じなんだろうな、と思ったことを思い出し、まさにその通りの風景だったので、感動したのだろう。とくに、こうした本来の古都は、小雨がよく似合う。 |

||

|

|

||

|

私の明日香、と独り占めしたくなるほど、好きな明日香。 |

||

|

奈良でもなく、京都でもなく、万葉の響きが共鳴する明日香には、当分通うことになりそうだ。ただし、やはり観光地なので、観光客は多い。昨日の金曜日にも行ってきたが、それでも外国人を中心に結構訪れていた。勿論、平日だから、人込み中を歩くのとは違うが、ここを訪れる人たちは、住民に溶け込んでいるかのようにも見える。明日香という雰囲気が、訪れる人をそうさせるのだろう。 |

||