|

飛鳥寺は、日本で最初の本格的な仏教寺院として建立され、当時の規模は法隆寺の約3倍、工事に費やした期間は、20年に及ぶ。

|

|

|

588年百済から仏舎利が献納され、祟仏派の蘇我氏(蘇我馬子)が発願した。

|

|

平城京遷都とともに、この飛鳥寺の建築材料をそのまま使って移転し、名を元興寺と変えて、現在に至っている。

|

|

大仏は、本元興寺と名を変えた飛鳥寺に残っていて、1828年安居院が建てられ、そこに残っている。887年、1196年に落雷によって本堂は消失したが江戸時代に再建され、大仏も一部修復された。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛鳥寺の詳しいことは、数多くのHPがあるので、私のような素人の説明より、そちらを参考にしていただきたい。

|

|

このページでは、一観光客としての感想を書いてみたい。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛鳥寺に行きたくなったのは、やはり日本最古の寺院だということ。いろいろなHPで、発掘現場や由来を知るうちに、いつか明日香を訪れるときは、必ず立ち寄ろうと、決めていた。それでも、今回で4度目になる明日香なのに、初めての訪問となる。

|

|

私も、茨城で何年間か発掘の仕事をしていたことがあり、そのせいもあって、古代の香りがする明日香には、他の地域以上に憧れていた。やっとその願いがかなった。勿論、当時の姿を見られるわけもなく、平城遷都後の飛鳥寺は何だか見捨てられた感もあったが、どんな小さな欠片であろうと、そこに最古の寺院があったということが、私を惹きつけていた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

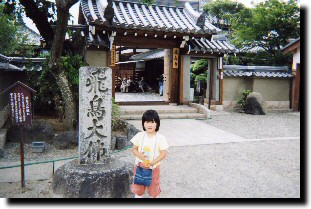

近鉄橿原神宮前駅から飛鳥駅にかけて周遊バスが走っていて、その経路に「飛鳥大仏前」の停留所がある。そこで降りると、もう目の前が飛鳥寺だった。こじんまりとした外観で、門をくぐると、すぐ全容が見渡せるほどスケールだった。発掘の当時は大掛かりなものだっただろうが、現在目にして見えるのは、他の寺院に較べて驚くほどの小さなもので、まさに、取り残された寺院という思いを強くした。

|

|

|

|

確かに、一部しか残っていないので、そう思えてもやむをえないことだが、そこにまだ最古の大仏が残っているのは、何故だろう。訳も分らない私には、不思議でならない。大仏は、むやみに移動できないものなんだろうか。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

周辺には、民家が少しばかり集まって建っている。静かな佇まいの中で、ひっそりと飛鳥寺は、今後も語りかけてくるだろう。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|