| 橘 寺 |

|

橘寺は、聖徳太子が生まれたところ、と伝えられている。当時ここには、橘の宮という欽明天皇の別宮があった。太子は欽明天皇の第四皇子橘豊日命(後の31代用明天皇天皇)の皇子として572年生まれたことになっている。 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

33代推古天皇のとき太子の周辺で不思議な出来事が多くあり、天皇は驚いて、この御殿を改造して、寺院を建立するように太子に命じた。その寺は、橘樹寺といい、現在の橘寺となる。聖徳太子建立の七ヶ寺の一つに数えられる。 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

1506年、多武峯の兵により焼かれ、昔日の面影はなくなってしまい、江戸時代の記録によると、正堂、念仏堂ともに大破し僧舎一棟のみと記されている。 |

|||||||||

|

現在の堂は、1864年再建実現したもので、昔は法相宗であったが、江戸中期より天台宗になり、比叡山延暦寺の直末で、仏頭山上宮皇院橘寺、別名菩提寺とも言われている。 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

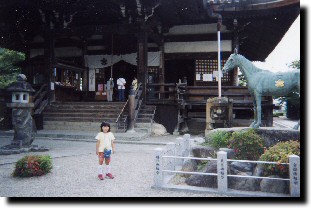

周遊バスの「川原」で降りると、すぐ橘寺への参道がある。数分程度で入り口に立つことが出来るが、この日は、訪れる人も少なく、ここでいいのか、と思われるほど、静かだった。本堂の前に、達磨大師の化身で、太子の愛馬とされる黒の駒があった。あまりにも有名な「二面石」も実際に見ると、他にもよく見られる石のモニュメントであり、ただその思想が意義あるのだろう、との思いを強くした。 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

私が見据えたのは、片隅にある鐘楼で、私にはどこの寺でも、その鐘楼がシンボルのように思える。中には、機械仕掛けで鐘を突くところまであるけれど...。 |

|||||||||

|

|

|||||||||

|

往生院の中に入ると、道場に使われているだけあって、不思議な空気が漂っている。広間に一人佇むと、小さな子ならば、泣き出してしまうだろう。格天井には著名画家の蓮の絵が260点奉納されているが、その色彩も何となく異様だった。 |

|||||||||

|

およそ寺院には似つかない色彩だと思うのだが、そもそも仏教そのものを知らない私には、ただ単純に部屋の雰囲気にマッチしていないように思われてならなかった。 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この日は、たまたま聖倉殿(収蔵庫)の拝観日だったので、重要文化財を見ることが出来たが、平安時代の木像はともかく、室町時代に描かれた「絹本聖徳太子八幅絵伝」に惹かれるものがあった。 |

||||||||

|

太子の生涯を八枚の絵にしてあるが、室町時代の目から、太子の時代(6世紀)は華麗な宮廷絵巻だったのだろう。どうも、1300年を超える前の時代となっても、すべてが絵巻物の世界にしか思えなくなってしまった。当時の実映像が望めない以上、単に平安の絵巻物のように、古代全体がそんな絵巻物の世界に思えてしまう。いつの時代も、歴史に姿を刻むのは、市井の人たちではなく、国を動かしている人たちということだろう。 |

|||||||||

|

|

|||||||||

|

帰りに、川原寺跡を見ることができたが、通りを挟んで目の前にある寺址には、何ともいえない寂しさを感じる。 |

|||||||||

|

|

|||||||||