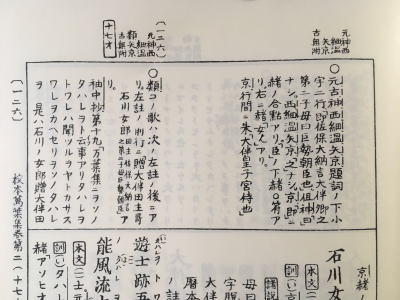

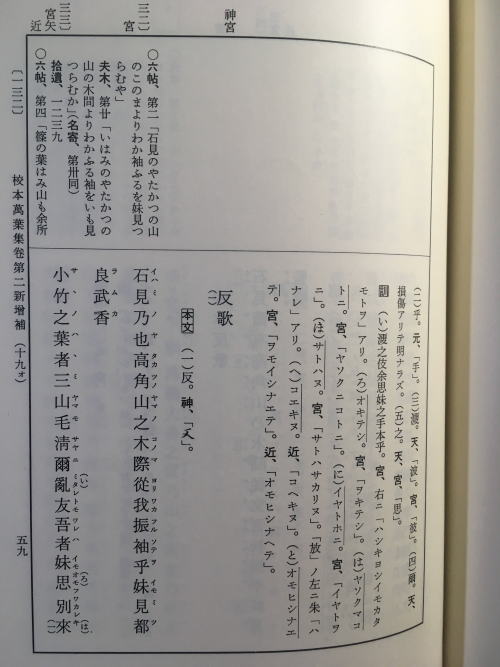

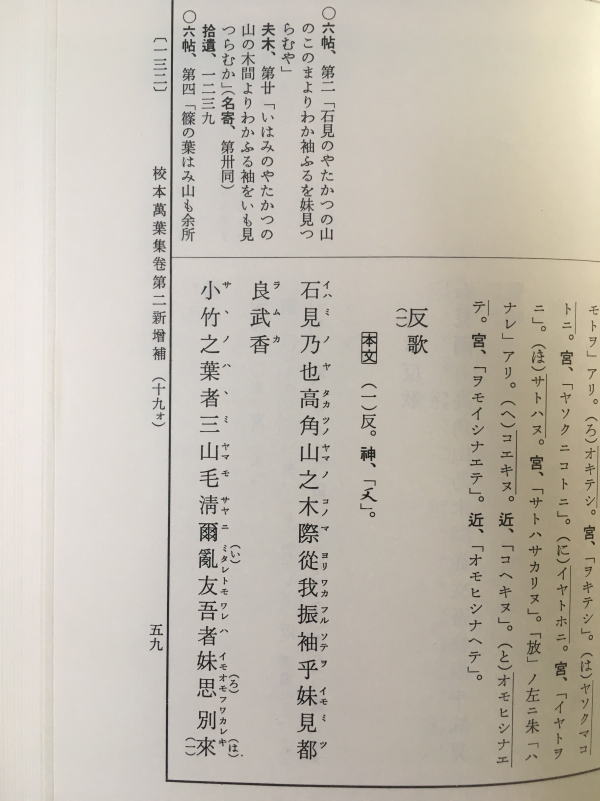

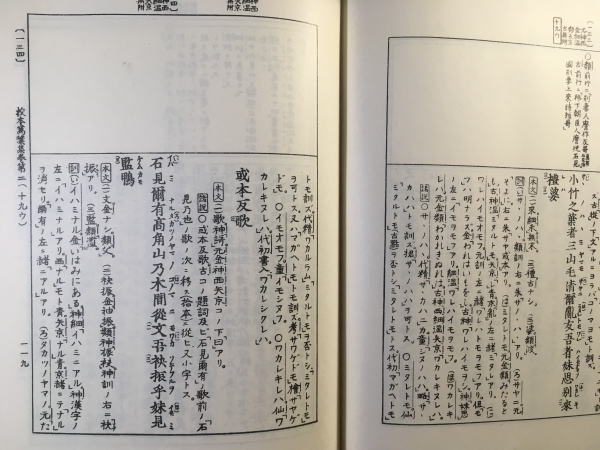

| 歌番号 | 語句 | 諸注 | 諸注引用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

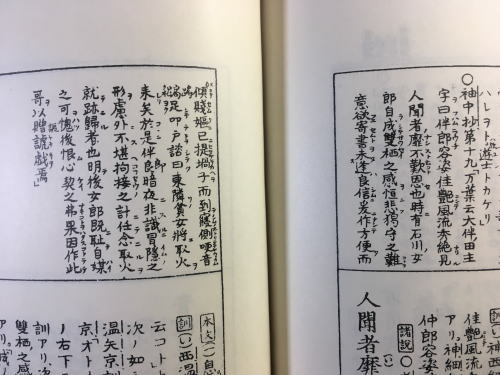

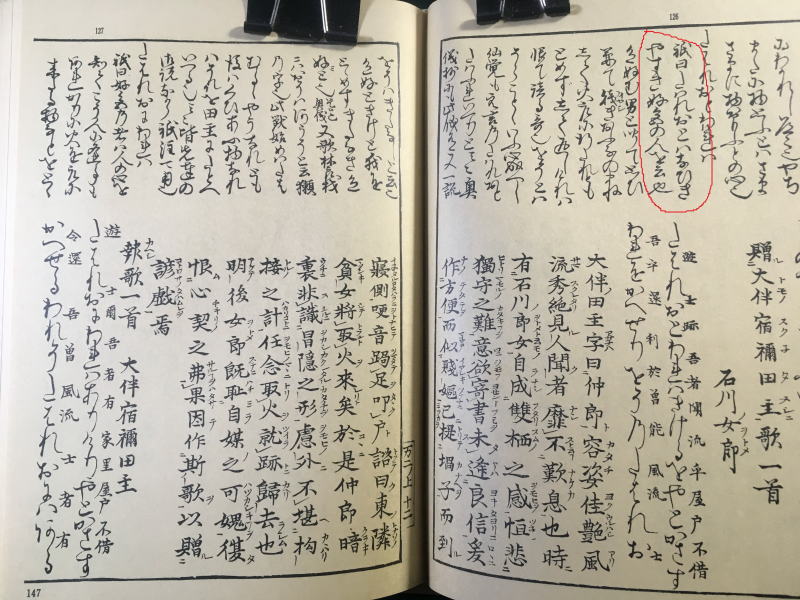

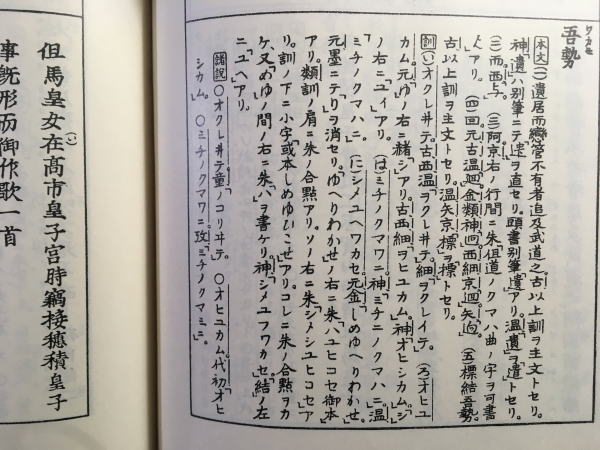

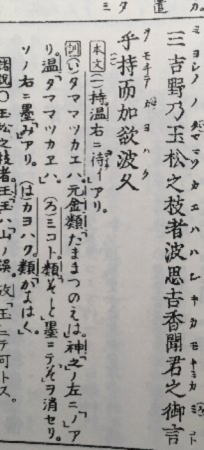

| 巻第二 85 | 磐姫皇后「四首」 | 新全集 | 磐姫皇后が仁徳天皇と衝突し、嫉妬し抵抗したという伝えは、多少内容に差があるが記紀に詳しく記されており、その一部はこの後「90」の左注にも引かれている。これは皇后が有力豪族葛城氏の出身といわれることと関係があろう。記紀によれば磐姫は功臣武内宿禰の孫、葛城襲津彦 (かつらぎのそつびこ) の娘ということになっており、その襲津彦の子息たちは、巨勢 (こせ)・蘇我・平群 (へぐり)・紀 (き) など諸豪族の祖となっている。葛城氏は五世紀では天皇家に対抗できる勢力を有していた。以下の四首は本来別々の歌で、しかも作者不明の伝誦歌であったのが、いつの間にか磐姫皇后の伝説に結び付けられ、その作と見なされるようになったのであろう。編纂者はその所伝を尊重する立場を守った。もす皇后の歌であったら、巻第一の冒頭の雄略天皇の歌より百年以上時代が遡り、万葉集中最古の歌となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 題詞によれば五世紀の仁徳朝の歌で、万葉集中最も古い作となる。しあkし、帰らぬ夫を迎えに行こうか、それとも待ちつづけようかと去就に迷っている女性の心情を、あとの三首 (86~88) とともに短歌四首の連作として歌っていることからすれば、連作の創始された人麻呂の時代以後に作られたものと考えるほうが、自然である。あえて推測を加えるなら、この「85歌」は允恭記の軽大郎女の歌 (君が行きけ長くなりぬ山たづの迎へを行かむ待つには待たじ) またそれに近い歌に手が加えられ、磐姫に仮託されたものであろう (稲岡「磐姫皇后の歌」『万葉集を学ぶ』第二集)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 左注 「山上憶良臣類聚歌林載焉」 |

全注 | 原文「右一首歌山上憶良臣類聚歌林載焉」。この左注は、類聚歌林に八十五歌と同じ歌を磐姫皇后作として載せており、八十六歌以下は載せられていなかったことを示す (伊藤博「舒明朝以前の万葉歌の性格」『万葉集の構造と成立』上)。類聚歌林は、中国の芸文類聚などを手本に編纂された歌集。当時の宮廷に残された伝誦歌や行幸に関する歌などを集め、作者や作歌事情を説明したものと推定され (高野正美「類聚歌林」古代文学昭和四十一年十二月)、その編纂は養老五年以後と考えられる (澤瀉久孝「山上憶良の生涯と作品」春陽堂『万葉集講座』第一巻)。憶良がそのころ宮廷内で記録した磐姫伝承歌はこの一首のみであって、その後、三首 (86~88) が加えられ、四首連作の形が整えられたのかもしれない。なお、このことについては「88歌」の〔考〕に述べる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 後「90歌」に載せる允恭記に見える作も、その所伝の如く衣通王の作と断ずべきかどうかは疑問であるが、ともかく今の作よりは古いものであり、その伝誦歌としては第三句「山たづの」といふ枕詞であつたものが、磐姫皇后の御作として記録される頃には「山たづね」と改められたものであり、下句も「迎へを行かむ待つには待たじ」の方が表現も内容も直線的で素朴で原歌と認むべきものである。かたがたこの作は仁徳天皇の御代頃まで溯り得るものではない。この事は次々の歌についても考へられるところであり、くはしくは「伝誦歌の成立」

(『作品と時代』所収) を参照せられたい。 (左注について)憶良の類聚歌林は既に (1・6、7などの左注) 出てゐる。それにただ「載す」とあつて、作者の事を書いてゐないのは、類聚歌林も今と同じ所伝であつたものと思はれる。その事は「90歌」の左注によつても知られる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 巻第二の巻頭歌として磐姫皇后の古歌四首が揚げられた。同皇后作と伝えられる伝承歌四首である。左注には、類聚歌林にこの歌が載っていると記す。作者名が異なっていれば、その旨明記するはずである。類聚歌林にも、磐姫皇后の作として載せてあったのだろう。「類聚歌林」は既出 (六番左注)。「山尋ね」の語、他に用例が無い。「90所引」、古事記下 (允恭)、衣通王 (そとおりのおおきみ) の歌「やまたづの」が原形であろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 86 | ずは | 新全集 | この「ずは」は上代語法の中で最も難しい問題の一つ。三十例ばかりあるうち、その多くは「マシ (モノ) ヲ」のような仮想表現と呼応し、「ずは」の上に甚だ望ましくない現在の事実を示し、下にそれよりはましだと思う事柄を述べるという形をとる。本居宣長は、これを「ンヨリハ」の意と解し、「恋ひつつあらずは」は「恋つつあらんよりは」であるとした。これに従う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 「ズ」は打消の助動詞の連用形、「ハ」は清音で、強調の助詞。恋をしつづけていないで、の意 (橋本進吉『上代語の研究』)。本居宣長の詞の玉緒には、こうした「ズハ」を「~んよりは」と解しているが、「ズハ」に選択や仮定条件の意味が含まれるわけではなく、前後の句との関係によると見られる。この歌の場合、恋する現実の苦しみから脱出することを志向する内容なので、宣長の訳語も妥当する (尾上圭介「ずは」『万葉集を学ぶ』第二集)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 「恋ひつつあらずは」の「ずは」は、打消の助動詞「ず」の連用形に係助詞「は」の加わった形 (橋本進吉『上代語の研究』)。文法的意味は「ず」の強意であるが、「ましを」などと呼応する場合、文脈的意味としては、「~んよりは、むしろ」のような訳語が該当する。「我妹子に恋ひつつあらずは秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを」 (120) 、「後れ居て恋ひつつあらずは紀伊の国の妹背の山にあらましものを」 (544)、「かくばかり恋ひつつあらずは石木にも成らましものを物思はずして」 (722)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 「ずは」については宣長が「~よりはといふ意也」 (言葉の玉のを七の巻) と云つてよりその説が一般に認められてゐたが、語法上なぜさういふ解釈に到達するかに疑義があり、それについて橋本進吉博士は「奈良朝語法研究の中から」

(国語と国文学第二巻第一号、大正十四年一月『上代語の研究』所収) に於いて、「す」はやはり打消の助動詞「ず」で、それに助詞「は」を加へたものでその「は」は「過ぎは行けども」「善くはあらず」「賜ふべくはあれど」などの「は」と同じくそれを省いても上の語の意味機能は少しも変化を受けないものとされ、宣長の解釈のあたらない例として、 立ちしなふ君が姿を和須礼受波 (ワスレズハ) 世の限りにや恋ひわたりなむ(20・4441) の歌をあげ、これは上総国の朝集使大掾大原真人今城が京に立つ時、郡司の妻女等が餞に詠んだ歌で、この「ずは」を「んよりは」と解しては意味をなさず、と云つて「ずは」即ち「何でなくば」と解してもあたらない。これは「忘れず」「忘れずして」の意としてはじめて意味が通ずる。しかも多くの場合、宣長の云つたやうに、「んよりは」と解してあたつてゐる如く見えるは、同じやうな思想を表はす相似た二つの表現法があるからで、 (甲) 汽車で行かないで船で行くがよい。 (乙) 汽車で行くより船で行くがよい。 の如く、内容は相似でゐるが表現法が違つてゐる。宣長はそれを混同したので、「ずは」は「甲」の場合で、 たまきはる命に向ひ戀従者 (コヒナムユハ) 君が御船の楫柄にもが(8・1455) の「戀ひむゆは」は「戀ひむよりは」の意で、「乙」の場合である。「甲」の方には打消の語によつて一方を捨てて他を採る意味が認められるが、「乙」のやうに「ゆ」「より」などの語によつて比較選択の意味は示されてゐない。「ただ『寧』といふ語を添へて解釈すれば、歌全体の思想に存する、一方を斥けて他を撰ぶ意趣を十分に明にして、一層適切な解釈が得られるといふまでである。」と述べられてゐる。これで確かに「ずは」の語法は説明されたが、比較の意は無いと云ひながら「ずして」だけでは意味がはつきりせず、「寧」といふ言葉を補はねばならぬところに何となく釈然としかねるものが感じられる。それが為になほ異論も出てゐて、大岩正仲氏の「奈良朝語法ズハの一解」 (国語と国文学第十九巻第三号唱和十七年三月)、濱田敦君の「上代願望表現について」 (国語と国文学第二十五巻第二号昭和二十三年二月)、「肯定と否定」 (国語学第一集、昭和二十三年十月)など、前者は「ナイナラバ」即ち仮定条件法の「ズハ」と同じだと見、後者は「あらば」 といふ肯定の仮定条件句と同じでないかといふ説であり、それらに対して吉永登氏は「奈良朝特殊語法『ずは』について」 (国文学第三号昭和二十六年二月) の論で、橋本博士の「甲」 注のの表現形式は万葉時代を下限としてほろび、今日では「甲」に相当する表現形式は存在しないので、語法としては博士の説明に根拠を認めながら、口訳としては「んよりは」によるべき事を述べられてゐる。なる程意訳としてはさういふ感がせられるが、ともかく万葉では「ずは」と「ゆは」「よりは」との両様の表現法が行はれてゐるので、両者の間に区別があつてよい。私は先年、この「は」は詠歎の意の強いもので、口訳すれば「何々しないでサ」といふ風に云へば、「寧」といふ語を補う事もなく、しかも言外に「よりは」の余意が感じられるのではないか、といふ事を述べた事があつた (昭和十四年秋、京都大学月曜講義月、『万葉雑記』所収「余情」) が、ともかく、余意としては「いつその事」とか「ままよ」とかいふ思ひ入つた歎きがもめられてゐると考へられる。なほこの「ずは」については、はやく黒澤翁満の言霊のしるべ (中篇下) にも見え、橋本博士自身もその後また「上代の国語に於ける一種の『ずは』について」 (『上代語の研究』所収) を書かれてをり、翁満の「ははいと軽し」と「は」を軽視してゐる点に訂正を加へ、「ずは」に常に「は」を伴ふのは、上の連用修飾語を特に提示して之に注意を向けしめる為であらうと述べられてゐる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 87 | 萬代日 (までに) | 新大系 | 「萬代日」の「日」の仮名使用は、万葉集にこの一例しかない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 「日」は「ニチ」の「ニ」を音仮名として用ゐた。集中唯一の例であるが、上の「萬」「代」もいづれも音仮名である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 原文「萬代日」は音仮名の表意性をも利用した書き方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

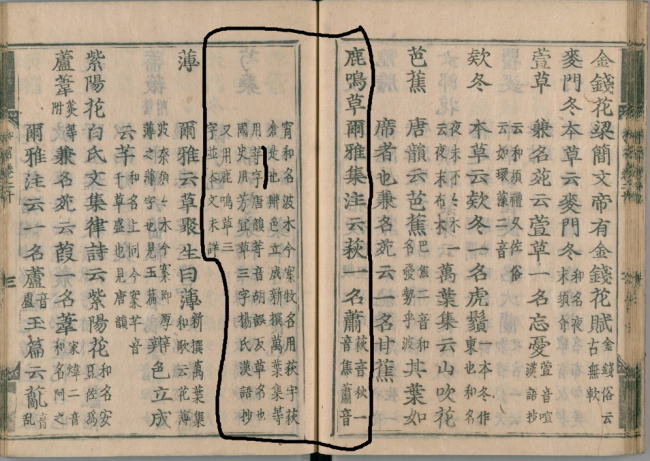

| 巻第二 88 | 朝霞 (あさがすみ) | 全注 | 霞は万象名義に「赤黄雲」、新撰字鏡に「胡加反平赤雲」とあるように、中国では赤雲をあらわす文字であるが、常陸風土記行方郡の条に香澄里を「霞郷」とも記していて、カスミに宛てたことがわかる。水滴が空中にただよって視界をおぼろにする状態で、アサカスミは、朝霧というのにほぼ等しい。万葉集では後世のように霞が春、霧が秋のものと季節的に固定していないので、秋の霞が詠まれる場合もある。ここまで上三句は序詞。霧のかかって晴れない状態を、恋の思いに心のむすぼれた状態の比喩としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 「朝霞」-朝霧。「キリ」と「カスミ」とは必ずしも区別なく用いた。晴れぬ思いの鬱陶しさを霞の晴れやらぬさまにたとえた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 春には霞、秋には霧といふのが通例であるが、当時には二三例外がある。「霞立 (カスミタツ) 天河原尓 (アマノカハラニ)」 (8・1528)、「朝霞 (アサカスミ) 鹿火屋之下尓 (カヒヤガシタニ) 鳴蝦 (ナクカハヅ)」 (10・2265)。なほ霞と霧の区別は「旦霧隠 (アサキリゴモリ)」 (4・509) の條参照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 春は「霞」、秋は「霧」という大体の区別は万葉集に認められるが、時には秋にも「霞」ということがある。「霞立つ天の河原に」 (8・1528)。ここは「秋の田の穂の上に霧らふ朝霞」によって恋のいぶせきが続くことを譬え、その霞が晴れ、君に会うことができて、私の恋が止むのは何時ころなのかと嘆く。「このままにあたら朧霧のよも晴れじ」 (宗祇畳字百韻) の「朧霧」という漢語がほぼ該当する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 何時邊乃方二 (いつへのかたに) |

全注 | 〔注〕 難解な語句。原文「何時邊乃方ニ」を「イヅベノカタニ」と読み、「何れの方」と解する考 (賀茂真淵「万葉考」) の説によるものが多いが、代匠記 (精撰本) に「邊ノ方トハ、渺々ト見エ渡ル田ノ、其ノカタハラナリ。哥ノ心ハ、君ニ久シクアハテ我胸ニ思ノ満タルハ、朝霞ノ田面ニ棚引アヘルカコトシ。サレト、霞ハカタヘニ晴行コトモアルヲ、イツカ我モソノコトク胸ノ晴テ戀ノ止ンソトナリ。」と記すのは、「何時」と「への方」とをそれぞれ時間・空間をあらわす語として分けて解するものである。また、野中春水は「邊」を「ユフベ」「ハルベ」の「ベ」と同じく時をあらわす名詞と考え、「方」も「明け方」「夕方」のように時をあらわす例があるので、「イツヘノカタ」で何時頃という意をあらわすと考えた (「『何時邊乃方』考」万葉八号) 。右の三説のいずれが正しいか、判断は難しい。最近の注釈書でも、古典大系 (岩波書店) は「万葉考」の説、澤瀉注釈 (中央公論社「万葉集注釈) と古典全集 (小学館) は契沖説、古典集成 (新潮社) には野中春水説が採られていて定まらない。巻第十九の「-霍公鳥 伊頭敝能山乎 (イヅヘノヤマヲ) 鳴可将超 (ナキカコラム)」(19・4195) に「イヅヘノヤマ」があり、「イヅヘノカタ」ならば現在の「どちらの方」に近い言葉として認められるので、「考」の説によるのが穏やかと思われるが、「何時邊」を「イヅヘ」と訓むには、借訓字の第二音節の清濁に関する一般的な傾向 (西宮一民「上代語の清濁」万葉三十七号、鶴久「万葉集における借訓仮名の清濁表記」万葉同上) に照らし疑問も持たれる (「考」の条に詳説)。「何時」を「イツ」と訓み、時の不定称とすると、「へ」を頃の意の名詞としても、助詞の「ノ」から「方」につながる「イツヘノカタ」という表現が落ち着かないし、また「イツ」と「ヘノカタ」を分ける説は、小刻みな表現になり過ぎて (注釈) 、納得しかねるようだ。いずれにしても問題があるわけで、三説のなかでは、「万葉考」の「何れの方」説により、何時を「イヅ」の借訓字とし、第二音節の清濁表記の違例とする方が歌としての難点は少ないように思われる。「何時邊 (イヅヘ)」で、「何時」という時間的な意味をも暗示した表記例と考えておきたい。 〔考〕 西宮一民・鶴久の研究によると (〔注〕に引用した文献参照) 、上代語を借訓文字で記す場合、万葉人たちは表記語の第二音節以下の清濁と、借訓文字の訓の清濁とを原則的に一致させるように注意しているらしい。たとえば朝入 (アサリ) ・鶴寸 (タヅキ) は、それぞれ餌を探し求めること、手掛かりとなることを表す語であって、アサリ・タヅキの第二音節以下と、朝 (アサ) ・鶴 (タヅ) という借訓字の「サ・ヅ」の清濁は原則的に等しい。それに従えば「何時邊」を「イヅヘ」とは訓み難いのであるが、例外も皆無ではないので違例としておくことにする。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 〔何時邊の方に我が戀やまむ〕訓釈 原文「何時邊乃方二」とあるを考にイヅベノカタニと訓み「何れの方に云也」と云つて以来、諸注これに従ひ、「邊」をへと清むものと然らざるものとに別れたが、「何時」をイヅと訓んで、考の解釈に従つてゐる点では一致してゐると云つてよい。然るに代匠記には「イツ邊ノ方ニ」とし、「邊ノ方トハ、渺々ト見エ渡ル田ノ、其カタハラナリ」と解し、、「霞ハ、カタヘニ晴行コトモアルヲ、イツカ、我モソノゴトク、胸ノ晴テ戀ノ止ンゾトナリ」と釈してゐる。即ち「何時」はその文字通り時間に、「邊乃方」は場所方角に、解いたので、その前説を支持して更に新見を示したものに野中春水君の「『何時邊乃方』考」 (万葉第八号、昭和二十八年七月) がある。氏はこの句を時間的なものにとるべき理由として、 (一)「我が戀やまむ」といふ句は、 わたつみの海に出でたる飾磨川絶えむ日にこそ吾が恋やまめ(15・3605) あらたまの五年経れど吾が恋の跡なき恋のやまずあやしも(11・2385) などの例に見られるやうに、必ず時間の概念がつきまとつてをり、それが自然である事、 (二)前三首には「再び相逢ふことを期待してゐる心境」が説かれてをり、その連作として「わが戀やむ時」はいつ頃であらうかと反問し、嘆息するのは当然の勢である事、 (三)集中「何時」と書かれたもの五十余例、常にイツと訓み、時間的なもので、「伊豆久欲利 (イヅクヨリ)」 (5・802)、「何所行良武 (イヅクユクラム)」 (1・43)、「伊豆知武伎提可 (イヅチムキテカ)」 (5・887) などの場所、方角を示すイヅとは一線を画してゐる事に注意し、まづ「何時」をイツと訓み、時間を示すものとし、更に「邊」も、通例としては場所に用ゐるが、「いにしへ」「ゆふべ」「春べ」など時にも用ゐられ、従つて「何処邊 (イヅクベ)」 (13・3277) に対して「何時邊 (イツベ)」といふ語が成り立つても不思議でなく、「いつごろ」の意になる。又「方」の方も方角を示すのが普通であるが、「明け方」「朝方」など時に用ゐる例があり、集中にも「夜中乃方」 (7・1225) の例があるから、「方」を時間的なものと考へ得る余地もあり得る。そしてその「へ」と「かた」との結び付きについては、「於伎敝能可多 (オキベノカタ)」 (15・3624) の例があり、それは方角場所の例であるが、時間の場合にも可能である。以上が野中君の論の要旨であるが、その前半、即ち「何時」をイツと訓み、時間の意に解く説は、従来の説を明快に訂したものと思はれる。しかし後半、即ち「邊乃方」もまた時間と解する事はどうであらうか。推論としては認められるが存在の実証のないところにいささか疑問が残されてゐる。そこにあげられた例は皆場所のものであつて、時間のものではない。「春べ」「夕べ」はたしかにあるのだから、「いつべ」もあり得るといふところまでは推定として認められる。しかしその推定のうへに、更に「べの方」といふ推定の語を重ねるといふ点がどうであらうか。「夜中乃方」の「方」を時間に見る事は疑はしく、他に集中「方」を時間に用ゐた例はない。仏足石の歌に、 於保美阿止乎 美尓久留比止乃 伊尓志加多 知与乃都美佐閇 保呂夫止曽伊布 乃曽久止叙伎久 (オホミアトヲ ミニクルヒトノ イニシカタ チヨノツミサヘ ホロブトゾイフ ノゾクトゾキク) とある、その「いにし方」は時間である。しかしこれは今日も用ゐる「過ぎにし方」などと同じく、うなづけるものであるが、「春べの方」といふ風な例は無い。従来の一句全体を場所的に解釈する説に対して一句全体を時間的に解するといふ事は、徹底した新見のやうであるが、「いつへの方」を全部時間と見る事は実証の無い事であり、これはやはり代匠記の説そのままへ復帰すべきではなからうか。「何時」は時である。「邊の方」は所である。「邊」は「奥見者 跡位浪立 邊見者 白浪散動 (オキミレバ トヰナミタチ ヘミレバ シラナミサワク)」 (2・220) の「邊」である。奥 (沖) と相対して用ゐられる場合が多いが、「風高 邊者雖吹 (カゼタカク ヘニハフケドモ)」 (4・782)、「大海 方往浪之 (オホウミノ ヘニユクナミノ)」 (10・1920) などの如く「邊」とだけ用ゐられる場合もある。雲や霧を海にたとへる事は古今東西に例のある事であるが、その霧のさ中を「おき」と呼び、次第に薄れゆくはてを「へ」と呼ぶ事は十分考へられる事である。代匠記に「田ノ其カタハラナリ」とあるは少し適切を缼いて誤解のおそれがある。霧の消え果るところである。即ち朝霧のいづこをはてとも知られぬやうに立ちこめてはゐるが、いつかはしの方へ流れゆきて晴れ渡るやうに、といふのである。と同時にあやめもわかぬ戀のさ中を「おき」にたとへ、戀のはつるところを「へ」にたとへる事も認められるところだと思ふ。即ち戀のやむ彼岸が「邊の方」である。「いつ」は戀のやむ時であり、「への方」は戀のやむ状態である。その二つをうけて「我が戀やまむ」と云つたと見るのである。ただその二つに分けたところ、やや小刻みに過ぎ、特にこの一首のおほらかな声調にふさはない難があるやうに見える。「いついづこへ」といふ風な意であればまだよい。「いつ」と云つて「邊の方」とことわつたところに難があるとも見られよう。その点なほ考慮の余地があらうと思ふが、従来の如く一句全体を場所方角に見ればこそ、井上氏新考の如く「将息 (ヤマム)」は「将遣 (ヤラム)」の誤といふ疑も起こるのであり、右の如く見れば四五句の結び付きは極めて順調になる。集中「おもひ」を「やる」と云つた例はあるが、「戀」を「やる」と云つた例はない。「戀」に「なぐ」とあるもの二例、「すぐ」とあるもの二例、「盡す」とあるもの六例、「やむ」とあるもの十七例。今はその最も用例の多い「やむ」が用ゐられたものと見るべきである。さてその「やむ」といふのは思ひが遂げられて戀が消えるといふのか、ただ思ひ忘れるといふのか、作者はそこまでは云つてゐないのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 89 | 居明而 (ゐあかして) | 全注 | 「ヰル」が元来坐っている状態をいう語であるが、ここは閨に入って寝ず、戸外で夜を明かすことを「ヰアカス」と言ったんであろう。古典全集に「居明カスがすわったまま夜を明かす意であるとすれば、この歌の作者は霜に降られて外にすわっていたことになる。おそらく、八十七の歌の初句を部分的に差し替えた結果、このような矛盾が生じたのであろう。」と記すのは、「ヰル」の意味を限定しすぎるのではあるまいか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 居明して-「乎里安加之 (ヲリアカシ) 許余比波能麻牟 (コヨヒハノマム)」 (18・4068) といふ仮名書例があるので、「ヲリアカシテ」と訓む説もあるが、「座待月 (ヰマチヅキ)」 (3・388)、「花乎居令散 (ハナヲヰチラシ)」 (9・1755) の如く「ゐー」とつづくと思はれる例があるから、「ヰアカシテ」と訓んでよい。閨 (ネヤ) に入らずに、かうしてこのまま居て待つこと。霜云々とあるから端近いところに腰かけなどしてゐると見てもよいだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 初句「をりあかして」は、「ゐあかして」とも訓み得るが、後者の場合は「座ったまま夜を明かして」の意となるので、前者の訓を採る。本居宣長は、「居り明かす」の語について、「大かた此たぐひの居 (をり) は、ただ一わたり軽くつねに云ふとはかはりて、夜寝ずに、起きて居 (ゐ) る意也、軽く見るべからず」 (玉勝間十四・夜寝ず起きてゐるを居 (をり)と云へる事 ) と指摘している。「居りあかしも (乎里安加之母) 今夜は飲まむほととぎす明けむ朝は鳴き渡らむそ」 (4068)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ぬばたまの | 新全集 | 黒、夜などの枕詞。「ぬばたま」はアヤメ科の多年草ひおうぎ (射干) の実。夏黄赤色に暗紅点を散らしたような六弁の花を開き、花後の蒴果 (さつか) が割れると光沢のある種子が現れる。その濃黒色をもって比喩とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 「ぬばたま」は集中「野干玉」「夜干玉」とも書かれてゐるので、本草和名に「射干」に「一名烏扇」とも注し、「和名加良須阿布岐 (カラスアフキ)」とあつて、あやめ科の植物で葉の重なり開いた状、檜扇の形に似てゐるので今は「ひあふぎ」と呼ぶ、その実を「ぬば玉」と云つたらしく、色が黒いので「黒」「夜」などの枕詞とした、といふのが従来の説であつた。然るに、 烏玉 間開乍 貫緒 縛依 後相物春 (11・2448) (ヌバタマノ アヒダアケツツ ヌケルヲモ ククリヨスレバ ノチアフモノヲ) の條で引用するやうに、私注に、その「烏玉」を「草の実とも思はれぬ。黒い珠玉の意であらう。」といひ「ヒアフギの実をヌバタマといふのは、反つて第二次的稱呼であるかも知れぬ。数多い枕詞としてのヌバタマノも黒真珠などから来たと考へるのが、自然にも思はれる。」といひ、その後佐竹昭廣君は「古代日本語に於ける色名の性格」 (国語・国文第二十四巻第六号昭和三十年六月) の中で、「烏扇の実」が最初からヌバタマと云はれてゐたのなら、桑の実をクハコ、鰒の玉をアハビタマといふやうに、烏扇そのものはヌバと呼ばれさうなはずであるが、さういふ事実は認められない。一方ヌバタマは「黒玉」「烏玉」と書かれてゐる。それを従来は野干玉が黒いからと説明したのであるが、それは逆で、「黒玉」がヌバタマの語の本義で、烏扇の実も黒いからヌバタマと呼ぶやうになつた、シラタマが白い玉の義であるが、また真珠をも呼ぶやうになつたのと同じである、とし、そのヌバの語原は「m-b」音の交替が国語史を通じて活発に行はれてゐるところからヌマ (沼) と結びつける事が出来る。そしてそのヌマは「何となく濁つて泥深い気持ちをたたえて」をり、その「《泥》とか、もしくはその周辺の意味が、色彩的に黒ずんだ感を常に視覚上の印象として、人に与えるところ」があると云ひ、《泥》を表はす語が、次第に《黒》を表はす語となるので、アイヌ語にも《黒》を意味する「Nupur」といふ形容詞があり、一方「Nupki」《泥だらけになる、濁水の如く濃厚になる》の「ki」の語尾を除くと「Nup」といふ名詞となり、「Nupur」の語幹と同じものと認められる、などといふ例証があげられてゐる。委しくは同君の論を参照せられたく、沼と黒との関係についてはなほ異論もあらうが、佐竹君も云はれてゐる如く、上代にクロタマの語が見当たらないところを見ると、黒玉の事をヌバタマと云つたと思はれ、それが「ぬば玉」の本義と思はれる。ただ白玉が「真珠」 (16・3814、19・4169) と書かれてゐるものになるとその文字通り真珠をさす事になつたやうに、特に「野干玉」「夜干玉」と書かれてゐるものの多いところを見ると当時既に烏扇の実をヌバタマとも呼ぶに至つてゐた事は認められる。参考の為にその用字例をあげると(仮名書は記紀に3、万葉に22)、

この用字例から「ぬば玉」はたしかに黒い玉、それもただ黒いといふのではなく、後世も「濡れ烏」といふ言葉もあるやうに、烏の濡れ羽を思はせる美しい黒い玉を「ぬば玉」と呼ばれるに至つてゐた-それは薬草として当時の人達には今の人よりもはるかに親しまれてゐた事は、典薬式のあちこちにも、名の見える事によつても認められる-ので、単なる黒玉の義訓としてよりも、やはり烏扇の実とも考へて用ゐられるに至つたと解釈すべきであらう。人麻呂及び人麻呂集の用字と家持のそれとが対照的になつてゐる事も注意されてよい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 霜者零騰文 (しもはふるとも) |

全注 | 全注訓釈〔しもはふれども〕 原文「霜者零騰文」。「シモハフルトモ」とも訓む (佐佐木評釈・窪田評釈・私注・古典全集・古典集成など)。「騰」は万葉集では普通濁音ド (乙) の仮名として用いられる。本巻に「顧みすれ騰」 (2・131、135) 、「深めて思へ騰」 (2・135) などがあるが、例外的に清音ト (乙) の仮名としても用いられる (巻2・5・17・20など)。「念へる碁騰 (ゴト)」 (2・112)、「騰遠依 (トヲヨル)」 (2・217) などが本巻にも見える。ただしそれらは、あくまでも例外で、濁音仮名の用例を主とするから、人麻呂の「恐有騰文」 (2・199) を「恐かれども」と訓むのと同様に、ここも「シモハフレドモ」とするのが穏やかだろう。逆接で霜は降りているけれど、も意。「フルトモ」と訓んでも、同じく確定条件に解するのが良いと思われる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 結句「霜は降るとも」の原文「騰」は濁音ドの仮名であることが多いが、清音トを表す例もある〔2・112参照〕。また、接続助詞「とも」は普通は仮定条件を表すが、「志賀の大わだ淀むとも」 (1・31) や「待ちかねて内には入らじ白栲の我が衣手に露は置きぬとも」 (11・2688) など、既定の事実を仮定的に表現することがある。万葉集には、右の「2688」の他にも、「君待つと庭のみ居ればうちなびく我が黒髪に霜そ置きにける」 (12・3044) の如く、男の訪れを露霜に濡れながら待ち続ける女の心を歌うことが多く、古今集にも、「君来ずは寝屋へも入らじ濃紫わが元結に霜は置くとも」 (恋四) などとある。そのような類型に属する歌と理解される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 左注右一首古歌集中出 | 注釈 | 古歌集といふ名が、巻七、九、十一などに見える。これを一つの定つた歌集と見る説もあるが、わからない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 「1267・1270・1938」などにも見える。特定の歌集名か、単なる古い歌集をいうか不明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 左注に引く「古歌集」の名は、162題詞細注、巻七 (1267・1270)・巻十 (1938)・巻十一 (2367) の左注にも見える。如何なる歌集であったか、不明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 「古歌集について」 古歌集は、万葉集編纂の資料となった歌集の一つ。巻ニのほか、七・九・十・十一の諸巻にも見え、長歌・短歌・旋頭歌を含んでいる。歌の内容や性格から持統朝以後奈良朝初期にかけての歌を集めたものと推測されるが、編者や歌集の体裁など未詳。巻七・九に見える「古集」と同じものであったかどうかも明らかでない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

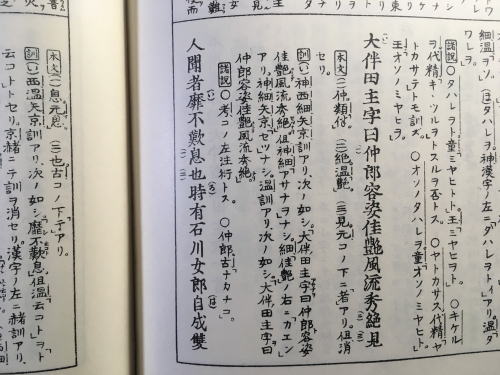

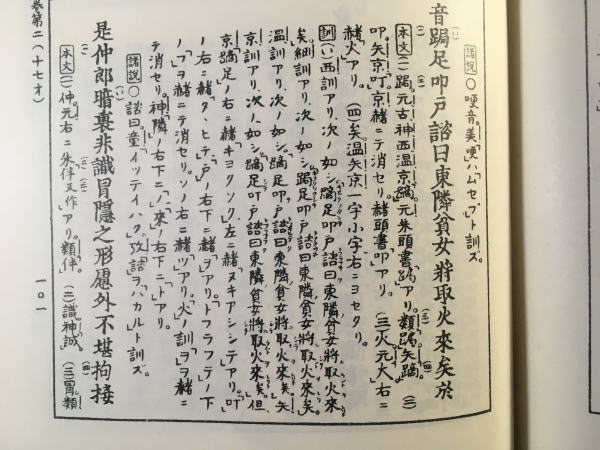

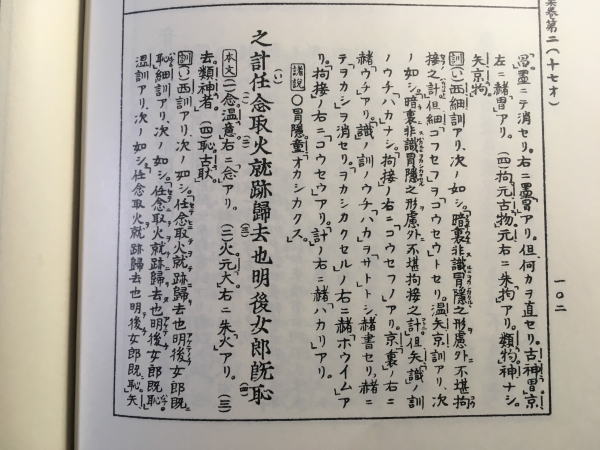

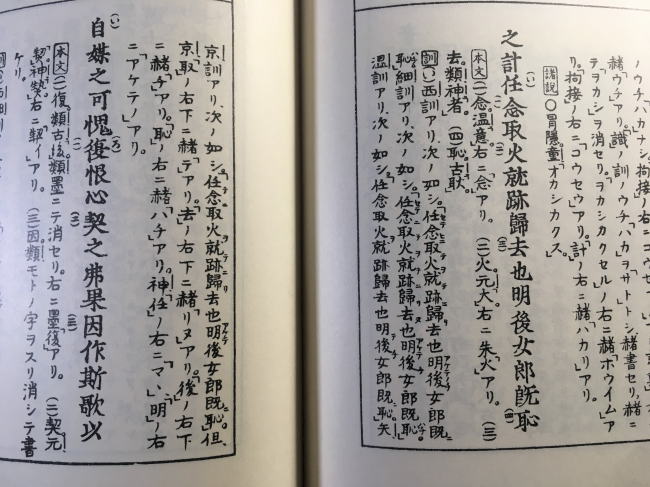

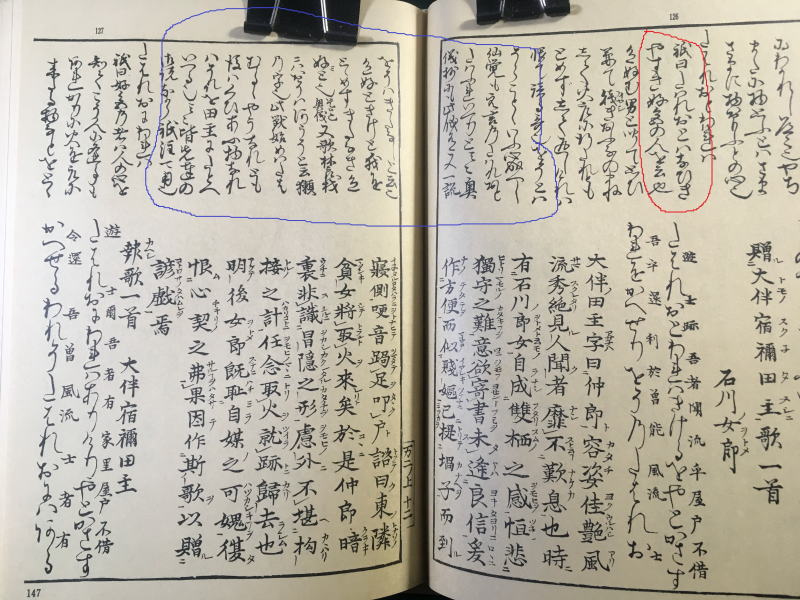

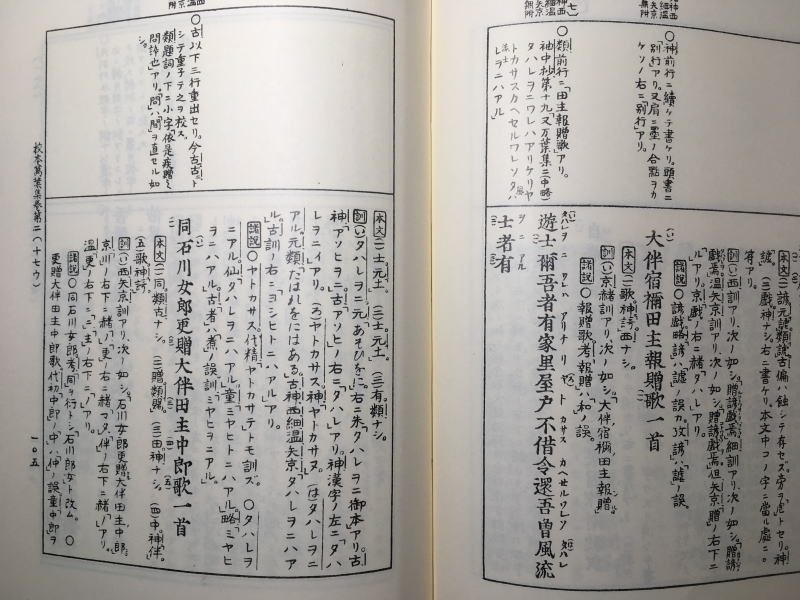

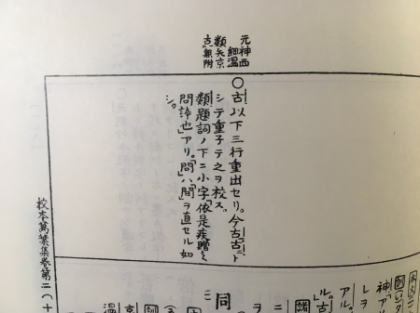

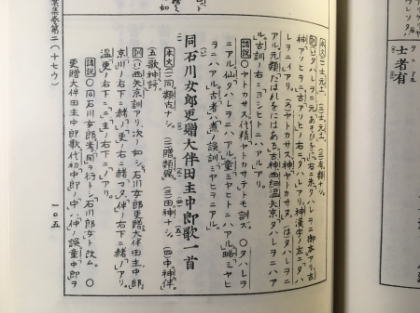

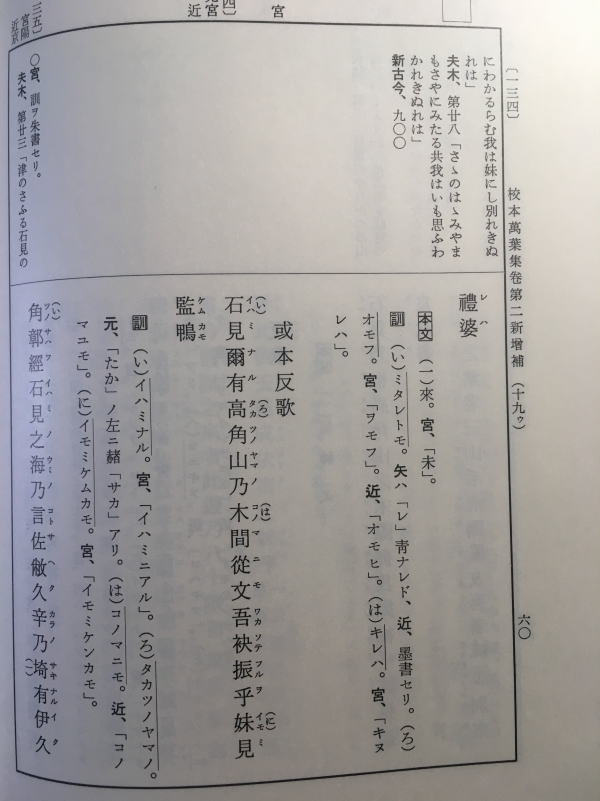

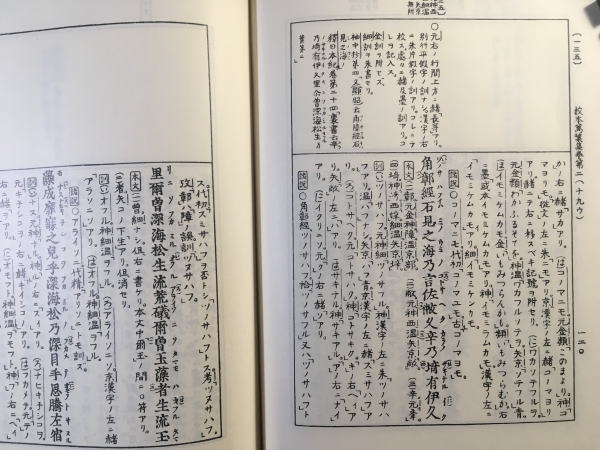

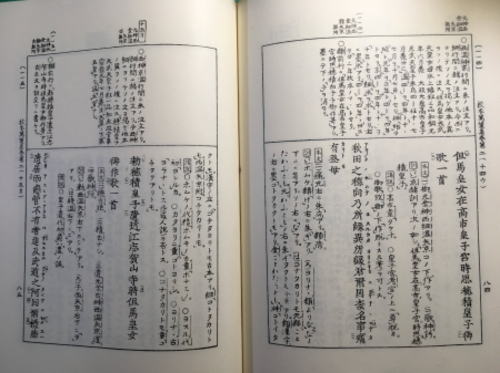

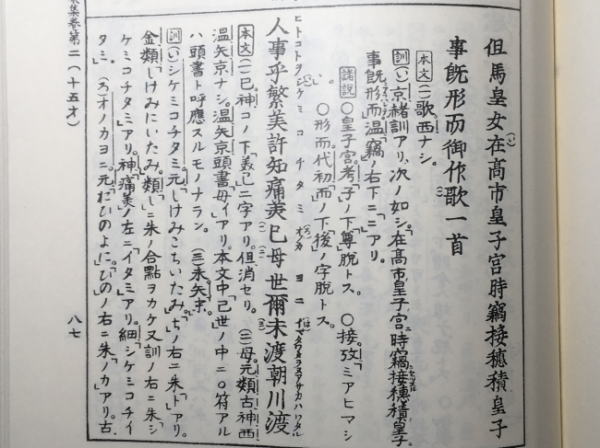

| 巻第二 90 | 題詞・左注について | 注釈 | 題詞「古事記曰。軽太子奸軽太郎女。故其太子流於伊豫湯也。此時衣通王 不堪戀慕而追徃時歌曰」 これは「85歌」の作の参考として允恭記を引用したものである。但原文のままの引用ではない。記には「天皇崩之後。定木梨之軽太子、所知日継、未即位之間、姧其伊呂妹軽大郎女」とあつて、軽太子は允恭天皇の御子、皇太子に定まつてゐたのであつた。そして軽大郎女 (諸本に「太」とあるが、古事記に「大」とあるによるべきである) はその同母妹で、衣通王の名についても、允恭記のはじめのところに「軽大郎女、亦名衣通郎女。」とし、注して「御名所以負衣通王者、其身之光、自衣通出也。」とある。衣通王を古今集の序には「そとほりひめ」とあるのでソトホリとも訓まれてゐるが、応神記に「登富志郎女 (トホシノイラツメ)」とも「藤原之琴節 (コトフシ) 郎女」ともあると今の衣通王とを記伝 (三十二、三十四) に同人とし、その「コトフシ」は「ソトホシ」と相通ずる音であると述べて「衣通は、曽登富志 (ソトホシ) と訓べし、」と云つてゐるのに従ふ。 左注「右一首歌古事記与類聚歌林所説不同歌主亦異焉」 これは右 (90歌) の作が、古事記には允恭記の物語として軽大郎女の作とし、類聚歌林で (85歌) の作を仁徳天皇の皇后の御作としてゐる事を注意したもので、それについて更に次の如く日本書紀を引用したのである。 「因檢日本紀曰難波高津宮御宇大鷦鷯天皇廿二年春正月天皇語皇后納八田皇女将為妃 時皇后不聴 爰天皇歌以乞於皇后云々」 現存日本書紀には「語皇后」の下に「曰」の文字があるのみで、他は同文である。 「八田皇女」は応神天皇の皇女。菟道稚郎子皇子 (ウヂノワキイラツコノミコ) の同母妹。即ち仁徳天皇には異母妹である。「聴」前田家本に「ウケユルサズ」と傍訓す。 「卅年秋九月乙卯朔乙丑皇后遊行紀伊國到熊野岬 取其處之御綱葉而還 於是天皇伺皇后不在而娶八田皇女納於宮中時皇后 到難波濟 聞天皇合八田皇女大恨之云々」 現存の書紀には「紀伊国」を「紀国」とし、「取」の上に「即」あり、「葉」の下に「葉此云箇始婆 (カシハ)」の注があり、「大恨」の上に「而」がある。 「御綱葉」は古事記に御綱柏とある。三津野柏 (造酒司式)、御角柏 (皇太神宮儀式帳) とも書かれてゐる。三角柏の意と云はれてゐるが、今の柏でなく、うこぎ科のかくれみので、その葉は倒卵形であるが、五裂又は三裂のものがあるので、それを云つたものであらう。神事に酒を盛るに用ゐる。 「亦曰 遠飛鳥宮御宇雄朝嬬稚子宿祢天皇廿三年春三月甲午朔庚子 木梨軽皇子為太子 容姿佳麗見者自感 同母妹軽太娘皇女亦艶妙也云々 遂竊通乃悒懐少息 廿四年夏六月御羮汁凝以作氷 天皇異之卜其所由 卜者曰 有内乱 盖親々相奸乎云々 仍移太娘皇女於伊豫者 今案二代二時不見此歌也」 「遠飛鳥宮」は後の飛鳥宮 (1・22標題) などとほぼ同じ。「雄朝嬬稚子宿禰天皇」とは允恭天皇である。 「二十三年」以下允恭記の文である。春三月が諸本多く「正月」とあるが、金澤本などに「三月」とあるが正しい。現存書紀には「立木梨軽皇子」とある。「太娘」 (二つとも) は紀に「大娘」とあるが正しい。「羮汁」の上に「御膳」あり、「仍移」以下「則流軽大娘皇女於伊予」とある。「二代云々」とは右の仁徳、允恭両帝の御代に万葉のこの作を載せない事を云つたのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 〔原古事記についての新説〕 前の「85歌」に酷似した歌が古事記に見えるので、類歌として注記したものである。ただし、引用文も歌の表記も現存古事記と異なっている。当該の部分を古事記から摘記すれば、次の通り。 未即位之間、姧其伊呂妹軽大郎女而歌曰、(中略) 故、其軽太子者流於伊余湯也。亦将流之時、歌曰 (中略)、故後亦不堪戀慕而追往時歌曰、 岐美賀由岐 気那賀久那理奴 夜麻多豆能 牟加閇袁由加牟 麻都尓波麻多士 (キミガユキ ケナガクナリヌ ヤマタヅノ ムカヘヲユカム マツニハマタジ) 此云山多豆者是今造木者也 巻二の引用は、古事記の文章を要約した上、「中略」の部分に挿入されている歌及び文を省略し、一字一音の音仮名表記の歌謡を正訓字主体表記に改めているのである。これは万葉集の編纂者の書き改めと見られよう(注釈)。これを現存古事記よりも前の形、しなわち「天武本古事記」からの引用ではないかとする説も提出されたのであるが (西宮一民「古事記の成立」『論集古事記の成立』)、神野志隆光の批判もあるように (「『万葉集』に引用された『古事記』をめぐって」『論集上代文学』第十冊)、この注から、原古事記の体裁を推定することはできない。

〔注記の時期〕 類聚歌林によると「85歌」は磐姫皇后作であるが、その類歌の「90歌」は古事記に軽大郎女作となっており、作歌事情も甚だ異なっているので、編者が不審を抱き、書紀を検し、仁徳紀にも允恭紀にもこのような歌の見えないことを記したのである。「85歌」の注とともに、類聚歌林や書紀の成書化以後の注であることは言うまでもない。巻二の原型成立を元明朝とする説 (伊藤博『万葉集の構造と成立』下) が正しいとすれば、それ以後の作と考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

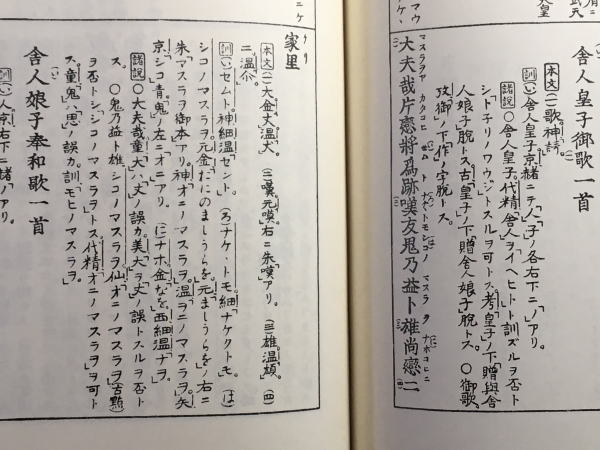

| 巻第二 91 | 家母有猿尾 (いへもあらましを) |

全注 | 鏡王女の家もあったらよいものを、の意。この「家」を、作者天智天皇の家とするか、鏡王女の家とするか、説が分かれる。代匠記 (初稿本) は「大しまみねにおはしまさましをなり」と記すのをはじめ、江戸時代の諸注はほとんど前者 (天智説) であったが、木村正辞の「万葉集美夫君志」に後者 (鏡王女説) とし、講義にも「これを繰返と見ずしては上下の打合都合せず」と評してから、後者に同調する注者も多い。最近では、古典大系 (岩波書店) ・注釈 (澤瀉久孝) ・古典全集 (小学館) など後説であり、わずかに全註釈 (武田祐吉) と古典集成 (新潮社) が前説によっている。ここでは、作者が大島の嶺の眺められる場所にいて、「妹が家を継ぎて見ましを」と歌ったものと考えられ、「妹が家も」の「モ」を、「ヲモ」

(添加) の意とすれば、大島の嶺の見えるのに加えて、妹の家も見えたらよい、と解するほうがよいだろう。そうすると、講義や茂吉秀歌の言うように、第二句と第五句は、密接な関連を持ち、同じ内容の繰返しに近いものになる。 異伝「家居らましを」 この家は、作者の家。巻十九に「谷近く伊敝波乎礼騰母 (イヘハヲレドモ)」 (19・4209) とある。「家居る」の主語は天智天皇となる。『万葉古徑』に「家居る」の語だけについて言えば他人にも自分にも用いるが、上句との関係から「見む」と「家居る」の主語を別々に考えることが無理なので、この異伝では、作者の「家居る」ことを意味すると記されている通りであろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 異伝「家居り」は、家を造り、そこに住むこと。主語は作者の天智天皇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | この「家」を従来作者、即ち天皇の家と解釈してゐたが、講義にこの作は上二句と下三句と二段落より成り、同意の繰返しであるから、上の「妹が家」と下の「家」とは同じものでなければ上下相応しないとして、下の「家」も「妹が家」とせられたのに従ふべきである。従つて大島の嶺は、作者のゐるところより眺められる山でなければならない。然るにもし作者が近江の大津宮に居られたのだとすると大和の山は眺められない。そこで題詞の條で述べたやうに作者の位置を難波の地だとすると大和境の生駒、二上、葛城、金剛の山々が見渡される事になつて、そのうちに大島の嶺を求めればこの歌は極めて適切に解釈する事が出来る。今大島といふ名の山はないが、攷証に日本後紀の大同三年九月十九日の條に、 いかに吹く風にあればか於保志萬(オホシマ)の尾花の末を吹き結びたる の歌のある事に注意し、その作者平群朝臣賀是麿が大和平群郡の人と思はれるから、この大島も「平群郡なるべし」と云つてゐる。平群郡といふのは今の生駒郡の一部で、生駒山の南につづく信貴山の東麓、竜田川に至るあたりである。それで今大島の名は残つてゐないが、その邊に大島といふ地があり、その山の頂を大島の嶺と云つたとすると、それは今の信貴山、あるいはそのあたりの一峯といふ事になる。これは単なる推定に過ぎないが、かう考へるとこの歌は無理なく解く事が出来るので私按として提出する (『古徑』三所収「『大島嶺』攷」参照)。 異伝「家居らましを」 「妹があたりつぎても見むに」とある方には第五句もかうあるといふので、家居をしてをらうものを、の意で、本文の「家もあらましを」といふのと似てゐるが、少し云ひ方が違つてゐる。講義にはこれも「意は大略異なることなし」と云つて、やはりこれもその家が妹の家と考へられてゐるやうである。しかし本文のやうであれば「家」が主格になつてゐて、家があつたら、といふのであるから、その家を-といふ事になり、「妹が家もつぎて見ましを」のくりかへしになるが、「家居らましを」では「家」が主格でなく、「家居る」主があるわけであり、その主は自分でも人でもよいわけで、「梅花 開有岳邊尓 家居者 (ウメノハナ サケルヲカヘニ イヘヲレバ)」 (10・1820) といふのは作者であり、「谷可多頭伎氐 家居有 君之聞都々 (タニカタヅキテ イヘヲレル キミガキキツツ)」 (19・4207) は相手であるが、今の場合は右に述べた如く、上の句から一つづきの文になつてゐるので、もし「居る」の主格を鏡女王だとすると、上の句の「見る」の主格とあはぬ事になり、一つの文で中途から主格が違ふ事になる。これは本文の場合上の句と下の句との「家」が同じ鏡女王に家と見るべきと同じく、一云の場合は「見る」と「居る」との主を共に作者と見るべきである。即ちこの御作は本文によれば、山の上に妹の家を眺めようといふのであり、一云によれば作者が山の上に家居して妹のあたりを眺めようといふのである (『古徑』一所収「『家もあらましを』と『家居らましを』」参照)。かういふ風に解釈を異にした二つの作が並存したので、その両作の解釈を可能ならしめる為にも大島嶺といふのが、作者の位置からも、妹の位置からも眺められるやうな山、即ち右に述べたやうな推定が必要だと考へられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

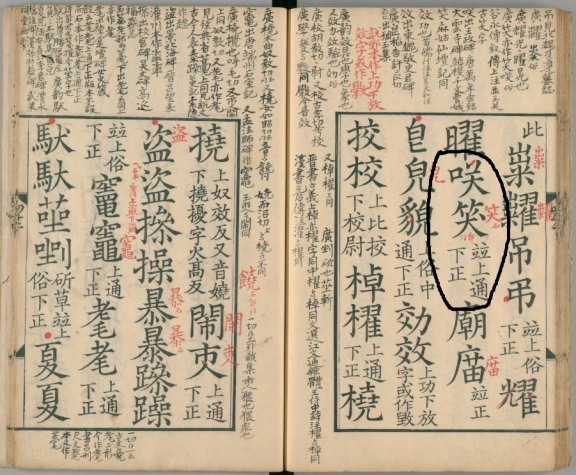

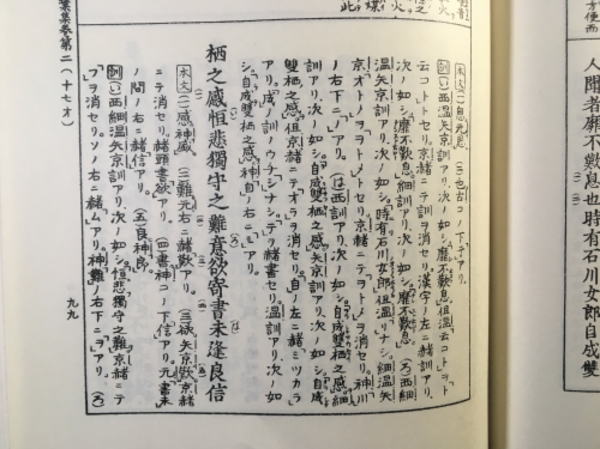

| 猿尾 (ましを) | 注釈 | 「猿」を「ましら」と云ふ事は、 哀哉檜原杉原風さびてましらも鳥もかしましきさへ (拾玉集巻五) などあつて、誰も知るところであるが、紫式部集に、

とあり、色葉字類抄 (中) にもマシとあつて、古くは「まし」とのみ云つたものと思はれ、今の助動詞「まし」の借訓に用ゐたのであるが、その「猿」の連想から「尾」の文字を用ゐて戯書風な借字とした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 「まし」は、現在そうでないことを、 ~ならばと仮想し、その上で推量するので、自ずから希望の意となる。助動詞「まし」に「猿」の字を当てた例、後出 (120・510)。「猿尾」は戯書的表記。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

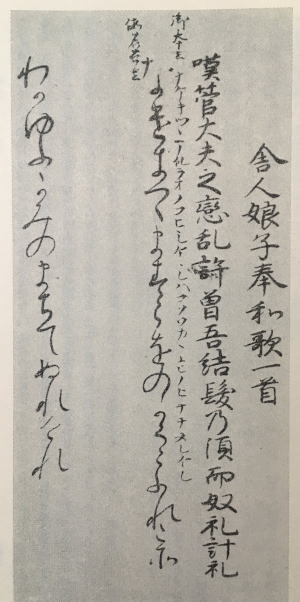

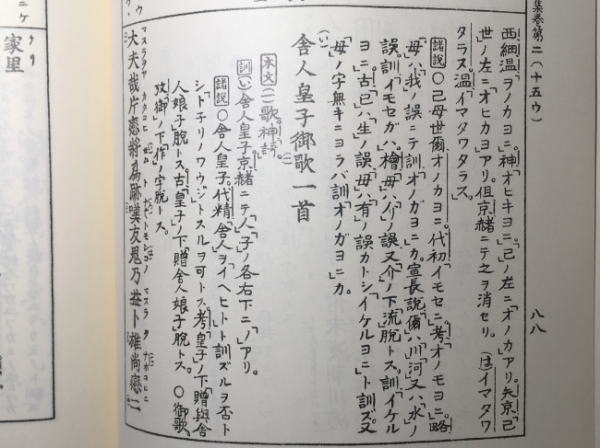

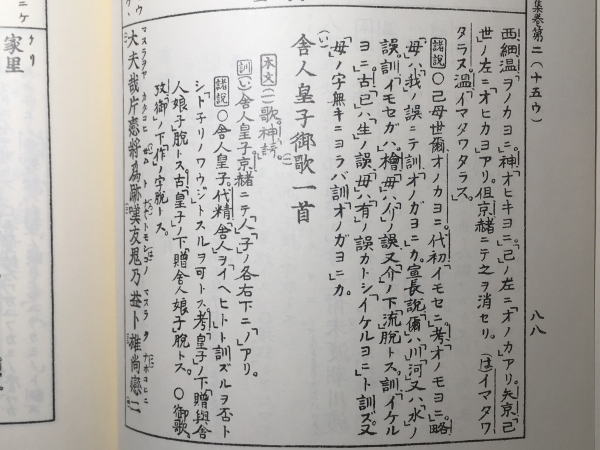

| 巻第二 92 | 題詞「和(御)歌」について | 全注 | 題詞原文「鏡王女奉和御歌一首」。元暦校本・紀州本・西本願寺本など、この後に「鏡王女又曰額田姫王也」の十字を小書きするが、金澤本・大矢本によって削る。前歌に対して、王女のお答え申し上げた歌である。ここに鏡王女の歌を「御歌」と記すのは、巻二の額田王作歌

(155に「作歌」とある) の扱いとは違った王女の地位を示していると思われる。 〔考〕和ふる歌 万葉集では「和歌」「報歌」のいずれも「コタフルウタ」と読まれるが、両者の内容には相違がある。「報歌」が、贈歌と対等の立場で正面からぶつかり合い、しっぺ返しの意味の強いものが多いのに対して、「和歌」は、もとの歌をあくまでも主としつつ従の立場で添い合わされ、心情的にもとの歌に近似し共鳴する内容のものが多い (橋本四郎「幇間歌人佐伯赤麻呂」『上代の言語と文学』)。この鏡王女の「和歌」も、天皇の御製に対して反撥しぶつかり合うわけでなく、それを受けて並行的に近似した感情を歌い上げている。人目につきやすい大島の嶺に家があったらよいのにという天皇の歌に対し、人目に立たず流れてゆく水を比喩とする王女の歌からは虔ましい人柄まで想像されてくるようだ。なお講談社文庫に、この贈答の作意を「宮廷の奉仕をおえて本郷へ退出する時の挨拶歌」と記し、顕宗記の置目老媼の場合と同じと言う。興味深い想像であるが、近江の置女の場合と同じように考えられるかどうか、問題であろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | ここに御歌とあり、御歌とあるは皇子・皇女までに限られてゐる例に反するやうに見えたので、誤字説が行はれたり、「御歌に和へ奉る」と訓まれたり、してゐたが、(中略) 鏡女王を舒明天皇の皇女とすれば、この題詞のままでよい事になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 御念従者 (おもほすよりは) |

全注 | 「御念」の二字を「ミホモヒ」と訓むことが広く行われてきたが (旧訓をはじめ、最近の注釈書では窪田評釈・佐佐木評釈・私注・古典大系・講談社文庫など)、しかし、「御念」を「ミオモヒ」と訓む例は集内になく、「物莫御念」 (1・77)、「御念八君」 (3・330) のように「オモホシ(ス)」の例ばかりだし (全註釈)、また「ミオモヒヨリハ」と訓むと句中に単独母音を含む七音句となり、結句の準不足音不足音句の数少ない例となる。木下正俊「準不足音句考」 (『万葉集語法の研究』) によると、巻二の準不足音句は「安見兒衣多利 (ヤスミコエタリ)」 (2・95)、「妹尓不相而 (イモニアハズテ)」 (2・125)、「真浦悲毛 (マウラガナシモ)」 (2・189)、「待乍将有 (マチツツアラム)」 (2・223) と、この「御念従者」のみであり、しかもそのうち「125歌」は「イモニアハズシテ」、「223歌」は「マチツツアルラム」と改訓しうるものである。したがって、この場合も「オモホスヨリハ」と訓み、準不足音句となるのを避ける方が良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 〔われこそ増さめ思ほすよりは〕 原文「益目」「御念」とあるので、「ワコソマサラメ」「オモホサムヨハ」と訓む説などがある。講義に「ます」は量の加はる意、「まさる」は比較していふ語、とあるが、それは現在の通例であつて、本来はさうした区別はない。 旅にして物思ふ時に霍公鳥もとなな鳴きそ安我古非麻左流 (アガコヒマサル) (15・3781) の如く、「まさる」と云つて「増す」「募る」など量の加はる意に用ゐられた例が最も多く集中約三十例。 年にありて一夜妹に逢ふ彦星も和礼尓麻佐里弖 (ワレニマサリテ) 思ふらめやも (15・3657) のやうに、「まさる」と云つて比較に用ゐたもの約二十例。 逢はずして恋ひわたるとも忘れめやいや日に異には思益等母 (オモヒマストモ) (12・2882) の如く、マスと訓んで「増す」の意に用ゐたと思はれるもの約十例。 宇陀の野の秋萩しのぎ鳴く鹿も妻に恋ふらく我者不益 (ワレニハマサジ) (8・1609) のやうに、マスと訓んで比較の意に用ゐたと思はれるもの三例あまり。従つて今もマスと訓んで、比較の意にとる事不都合でなく、声調の上からワレコソマサメの訓を採る。これに対してワガコソと訓む説もあつた。これは下の「御念」をミオモヒと訓めば、それに対してワガオモヒの省略と見るのであるが、「御念 (ミオモヒ)」といふ言葉が先にあつて、それを受けて「わが」といふのであればうなづかれるが、突然「わがこそ」といふのは不自然であり、従ひ難い。さてワレコソと訓むとまたミオモヒでは語法にかなはないといふ事になる。「君がお思ひになりますよりは」といふ風の言葉であるべきだと考へられる。元暦校本に、「みおもひよりは」とした右に朱筆で「御本云オモホスヨリハ」とあり、古義に「オモホサムヨハと訓べし、自将御念者の意なり」としたのはそこを考へての事と思はれる。しかし「御念」を動詞として訓む事は何となくおちつかず、ミオモヒとした方がはつきりするやうにも思はれる。そこで「当時の思考論理をそれ程までに考へるにもあたるまい」 (私注) とも考へられ、語法の無理は時々ある (2・99) 事ゆえ、ミオモヒと訓んでもよささうに思はれ、さてこそミオモヒの訓が今日では定説と考へられるやうになつてゐるのである。しかし又ここで、も一つ考へられる事は、ミオモヒヨリハと訓むとこの句は「オ」といふ単独母音節を含む七音の結句といふ事になる。然るに木下正俊君の調によると、結句にア行音を中間に含む七音句は極めて少なく、その場合は大抵八音句になるのが例だといふ事である。この調査は尊重すべきものだと私は考へる。たとへば従来ア行音を含む七音句と認められてゐたもので八音に訓み改むべき例がいくつもある。「妹尓不相而 (イモニアハズシテ)」 (2・125)、「待乍将有(マチツツアルラム)」 (2・223)、「淵有乞 (フチニシアリコソ)」 (3・335)、「莫思吾背子 (ナオモヒワガセコ)」 (4・538)、「令還念者 (カヘサクオモヘバ)」 (4・631) など従来いづれも七音に訓まれがちであつたが、右の如く八音に改めらるべきものである。それを思ふと今もミオモヒヨリハと中間にオ音を含む七音の結句は少し軽すぎる感がせられ、そこで右にあげた元暦校本に引く御本の訓や古義の訓が改めても一度かへりみられるといふ事になる。「御念」をミオモヒと訓む事は極めて当然な訓み方で、問題がないやうに思はれるが、集中の実例を調べると、「み思ひ」といふ言葉は他に一例も無くて、「御念」の文字をオモホシ、オモホスなどと訓んだ例は既に前に「御念食 (オモホシメセ)」 (1・29)、「物莫御念 (モノナモノホシ)」 (1・77) があつたし、この巻にも「御念食 (オモホシメセ)」 (2・167) があり、また「御念八」 (3・330)、その他がある。これは「念 (オモフ)」の場合に限らず「御」を敬語の動詞の表記にした例は、「御食而肥座 (メシテコエマセ)」 (8・1460)、「神思将御知 (カミシシラサム)」 (12・3100)、「御見多麻波牟曽 (メシタマハムゾ)」 (19・4228) などいくつも例のある事である。かういふ事実を見ると今の「御念」もオモホスと訓む方が通例に従ふ事になる。そして又用言に「よりは」をつづけたものとしては「物言従者 (モノイフヨリハ)」 (3・341)、「将待従者 (マツラムヨリハ)」 (11・2831)、「故布登伊敷欲利波 (コフトイフヨリハ)」 (18・4080) などがある。かういふ風に考察してくると、オモホスヨリハといふ訓み方こそ最も自然な訓み方だといふ事になる。これならば中間にア行音を含まぬ七音句となり、「吾こそまさめ」に対する語法としても無理がない事になる。但、結局ア行音を含む七音句が無いわけではなく、現に「真浦悲毛 (マウラカナシモ)」 (2・189)、「宮敷座 (ミヤシキイマス)」 (3・235或本)、「用伊母祢奈久尓 (ヨイモネナクニ)」 (5・831) の如きも少しはあるのだから、今もミオモヒヨリハが絶対に不可だといふのではない。しかしオモホスヨリハと較べる時には、右に述べたやうに、後者を穏当とすべきであると私は考へる。即ち元暦校本以前の古本の古訓にかへし、君が思ひになるよりは、と解くのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 93 | 題詞中「娉」用例 | 新大系 | 万葉集の題詞・左注に用いられる「娉 (よばふ)」字は、他に五例見える。「96題詞・101題詞・407題詞・528左注・3788題詞」 いずれも求婚する意。説文解字に「娉、問也」とある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 君名者雖有 吾名之惜裳 (きみがなはあれど わがなしをしも) |

注釈 | [訓釈] この句は、君が名の立つはともかくとして、我が名の立つ事の惜しさよ、といふやうな意に解くべきだとは感ぜられるが、これに類する「~はあれど~」がいろいろあり、その語法上の説明としてはまだ定説と認むべきものが無い。それについて佐伯梅友博士に「みちのくはいづくはあれど」 (『万葉語研究』所収) がある。 みちのくはいづくはあれどしほがまの浦こぐ舟の綱手かなしも (古今集巻20-1088) を、古今集遠望に「奥州ニハドコニモカシコニモ面白イ所ハオホクアレドモ、中デモ此塩竃ノ浦ヲ、アレ綱手デ船ヲ引テユクアノケシキガ、ドウモイヘタ物デハナイ、オモシロイコトヂヤワマア。」と訳され、それが通説になつてゐるが、それだとその「あれど」の「あり」は「ここに何々がある」といふ「存在」の「あり」になるわけだが、これは「かなしくあり」などの「陳述」の「あり」と見るべきものであり、又「いづくも」とあれば右の解釈でよいが、「いづくは」として、「あれど」とあるのだから、下の塩竃の「かなしも」と反対に、「いづくはかなしからずあれど」即ち「他のどこも面白くないがといふ意未になるのではなからうか。」と述べられ、その例として(一)今の歌や、 (二) 妹とありし時者安礼杼毛(トキハアレドモ)別れては衣手寒きものにぞありける (15・3591) (三) 故郷の飛鳥者雖有(アスカハアレド)あをによし奈良の明日香を見らくしよしも (6・992) (四) 筑波嶺の新桑繭の伎奴波安礼杼(キヌハアレド)君が御衣しあやに着欲しも (14・3350) なども同じやうに解釈すべきものだとし、今の歌の場合は「あれど」の上に「惜しからず」の語を、(二)の場合は「寒からず」の語を、それぞれ省略されたものとせられた。誠に語法の説明としては論理のよく通つた説であるが、歌の解釈としては何となく風情の乏しいものになる憾がある。そこで大濱巌比古君は「いもとありしときはあれども」 (万葉第十五号、昭和三十年四月) で、これらの「あり」はいづれも存在の「あり」であるとし、(二)の例は「妹と一緒だつた時としてあるが」と訳し、(一)も「君が名」と「吾が名」とのそこに存在する二者の比較から「吾が名」に就いての述懐がなされるので、やはり存在の「あり」と見なければなるまい、とし、「みちのく」の歌は、「みちのくは名所は何所何所とはあるが、同じ名所でもとりわけて塩竃の浦は、浦こぐ舟のつな手をまつて最も趣きがあるよ」となる、と云はれてゐる。そして存在の「あり」が陳述の「あり」と紛れて考へあっれるのは「具体的な地名とか着物とかいふものについては『あり』の存在性がそのまま把握され易く、時とか名とかいづくとかいつた抽象的なものについては、存在性が主題の抽象性の影響を受けて抽象化され、一見して陳述性の如き錯覚を『あり』に与えることによるのであらう。」と述べられてゐる。これは佐伯君の少し割り切り過ぎたと思はれるところを是正されようとしたもので、「みちのく」の解釈など注意すべき見解であるが、すべてを「存在」とされる点にまた行き過ぎがあるのではなからうか。殊に「(三)・ (四)」の場合については両君とも「はあれど」の点にのみ拘泥され過ぎた憾があるやうに私は見るので、それについてはそれらの作の條で私見を述べる事にするが、少なくも今の歌の場合は佐伯君の説明が当つてゐると考へる。ただ「惜しからず」といふやうな言葉を補つて訳するといふ事は穏かでなく、作者ははじめからそれを云つてはゐないのであり、もし相手が「私の名はどうでもよいのですか」と聞きかへしたら、「何もどうでもいいと云つてるのではありませんワ。~あれど、と云つただけよ」とほほゑむつもりであらう。さればこそ相手は「さねずはつひに」 (2・94) といふ事にもなるのではなからうか。現代語には「あれど」といふ言葉がない為に、それはそれとして、とか、ともかくとして、とか云ひかへてみるのであるが、ほんとはそれも野暮つたい冗言といふ事になるのではなからうか。「名し」の「し」は強意の助詞。「も」は詠歎の助詞。 [考] 「わが名惜しも」といふのはエゴイストの考のやうで、 我が名はも千名(ちな)の五百名(いほな)に立ちぬとも君が名立たば惜しみこそ泣け (4・731) 坂上大嬢 といふのが女心らしいやうに思はれる。そこで四五句の「君」と「吾」とが入れ替わるべきだといふ説 (代匠記、その他) もあり、既に早く古今六帖には、 玉櫛笥覆ふを安み明けゆかば我が名はありとも君が名し惜しも (第五「名を惜しむ」) とあり、同書 (五) 「たまくしげ」の條には第三句「明けたらば」とし、四五句また右の如くなつてゐる。しかし「君が名立てば惜しみこそ」と泣いたのは、後にその歌を贈つた家持の貞淑な妻となつた坂上大嬢であり、「吾が名し惜しも」と云つたのは右に述べたやうな身分の鎌足に対して、皇太子の寵も得てゐられた鏡女王である。「吾が名し惜しも」で不都合はない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 「~ハアレド」は、「ふるさとの飛鳥はあれど」 (6・992) や「筑波嶺の新桑まよのきぬはあれど」 (14・3350) などのように、「~はともかく」の意で、下句の内容を強調する表現である

(注釈・古典全集など)。代匠記に「吾が名は千名の五百名に立ちぬとも君が名立たば惜しみこそ泣け」 (4・731坂上大嬢) の歌をあげ、古今六帖に「我が名はありとも君が名惜しも」というかたちでこの歌ののせられていることを引いて、「君」と「我」とが入れ替えられたものと推測したのは

(略解など同説)、恣意的に過ぎる。なお結句の「惜裳」を西本願所本などに「惜毛」と伝えているが、金澤本・元暦校本などの本文による。 [考] 相聞歌と歌垣の歌 求婚の歌の源流は歌垣の掛け合い歌に求められる。歌垣の求婚問答には、女から男に問い掛けられる場合と、男から問い掛ける場合と二種類あって、前者は、婿選び型で、女の方に主導権があり、一般には母系制社会のもので、父権制社会では身分の高い家の娘が婿を選ぶ場合に限られるのに対し、後者は父権制社会における嫁選びの方法だったという (土橋寛『古代歌謡全注釈』93頁)。この歌は、「わが名し惜しも」と、求婚を柔らかく拒む歌であるが、「あけていなば」とも言われていて、「王女は拒んだにもかかわらず帰ろうとせず、夜明けまでも居そうなので、帰りを促す心で」歌われたものとも (窪田評釈)、「すでに女の家に通って居る場合」の歌とも (私注)、受け取られる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 94 | 題詞「報贈」 (こたへおくる) |

注釈 | 「報贈」を童蒙抄に「こたへおくるとよむべし」と云つてゐる。「報」は今日では「報知」「通報」などとしらせる意に用ゐる事が多いが、辞書に「復也酬也答也」とあつて、報歌 (226題、その他) などいづれも和歌と同様に用ゐられてゐる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 「内大臣藤原卿報贈鏡王女歌一首」。「贈」を紀州本・温故堂本・大矢本・京都大学本に「賜」とするが、「贈」が正しい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 詠歌の背景 | 新全集 | 鏡王女は天智天皇の愛を失いかけた時に、藤原鎌足から求愛されたのであろう。「93歌」は王女自らの一存で諾否が答えられない立場と戸惑いが歌われており、この「94歌」は鎌足のひたむきだが、相手の都合を顧慮しない身勝手な態度がむき出しの形で詠まれている。このあと王女は鎌足の正室となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 将見圓山乃 (みもろのやまの) |

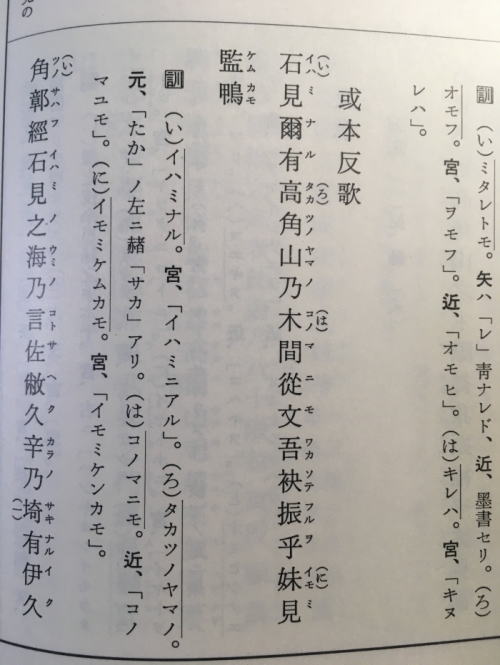

全注 | 原文「将見圓山」は旧訓「ミムマトヤマ」であったが、童蒙抄に「ミムロノヤマ」と改訓、さらに講義に「ミモロノヤマ」と改めた。講義にその理由を「『将見圓』は字のままによめば、『ミムマロ』といふべきに、これをここに用ゐたるは、『ミモロ』の『モ』は『ム』にもあらず、『マ』にもあらず、いづれにもつかぬ中間音の『モ』なりしが故にわざとかかる書きざまをなしたりしなるべし」と説く。なお問題が残るが、「ミモロノヤマ」という訓に従う。三輪山のこと。異伝の三室戸山も同じ山をさすのだろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 「ミモロ」の原文「将見圓」は、それを「ミムマロ」の約と解した表記。-「ミモロ」は「ミムロ」ともいい、神のいます所を意味する語。「カムナビ」と同格のように現れることが多く、その「カムナビ」はもと出雲族の祖神大国主を祭った所と考えられ、万葉のそれは大部分三輪山及び明日香の神奈備をさす。ここも三輪山をいうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 原文「将見圓」をもと「ミムマド」と訓んでゐた。「圓」は集中「マド」と訓むのが通例であるが、さういふ名の山がない。圓はマロと訓んだ例は他にないが、圓と通じて用ゐられる「丸」は「マロ」と訓んだ例 (9・1787) がある。従つて圓もマロと訓み得ると考へられるが、「ミムマロ」といふ山の名もなく「ミムロ」又は「ミモロ」はあるので、そのどちらかだと思はれる。もし「ミムロ」と訓むのだと「マロ」の「マ」を省略した形になる。「面

(オモ)」とか「荒 (アラ)」とかいふ風に上が母音である場合にはその母音を略して「モ」「ラ」と訓む事があるが、さうでない場合「マ」を略する例がない。講義には「ミモロ」の「モ」は「ム」にもあらず「マ」にもあらざる中間音の「モ」であつたからかういふ書き方をしたので、「ア」韻と「ウ」韻との中間の韻は「オ」韻であるから、さう認めてよいと述べられてゐる。姑くその説により「ム」「マ」合して「モ」の表記としたとする。さてその「みもろ」は「御室 (ミムロ)」といふに近く、神のいますところ、神を祭るところの義と思はれ、あちこちにその名があつてよいわけであるが、山の名としては、 三毛侶之(ミモロノ)その山なみに子らが手を巻向山は継ぎのよろしも (7・7093) とあつて、その次の歌に「味酒 三室山 (ウマサケ ミムロノヤマ)」とあり、又その次に「三諸就 三輪山見者 (ミモロツク ミワヤマミレバ)」ともあつて、今の三輪山 (1・17) を又「ミモロ」とも「ミムロ」とも云つたと考へられ、その事は「三室山 石穂菅 (ミムロノヤマノ イハホスゲ)」 (11・2472) に「一云、三諸山之 石小菅 (ミモロノヤマノ イハコスゲ)」とある事によつても明らかであるが、雄略記の三輪のところに「美母呂」とあり、集中でも「三室」とあるは右の引用に二例と今の作の或本歌に「三室戸」とあるのみで、他は「味酒之 三毛侶乃山 (ウマサケノ ミモロノヤマ)」 (11・2512)、「三諸乃 神能於婆勢流 泊瀬河 (ミモロノ カミノオバセル ハツセガハ)」 (9・1770) などいづれも「ミモロ」とある。即ちこの事実と右に述べた表記法と照合して、今は「ミモロ」と訓み、三輪山の事と見るべきである。尤も「モ」と「ム」とは集中に通用の例〔「名草漏」 (4・509)〕もあり、「モ」とも「ム」ともはつきりしない音が行はれてゐたかとも考へられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「さ寝」語釈 | 全注 | 「『さ寝』という語は、上代にあっては結婚という語と同意であって、後世とは語感を異にしていた」 (窪田評釈) と想像する人もあるが、人麻呂作歌の「さ寝し夜は いくだもあらず」 (2・135) の例から知られるように、直接男女の共寝をあらわしたと見てよい。「サネ」の「サ」は接頭語であるが、ちょっとという意味ではないようだ (口訳)。岩崎良子「さ寝考」 (上代文学昭和五十八年四月) には、万葉集において接頭語「サ」を伴うことばの殆どは、「さよ・さよなか」を除き古今集に受け継がれてゆかないことを指摘している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「ありかつましじ」 | 注釈 | あり得られないだらう、の意。「かつ」は「得」「堪ふ」「敢ふ」などの意の下二段活用動詞で、「ましじ」は「倭須羅庾麻旨珥 (ワスラユマシジ)」 (斉明紀)、「由吉可都麻思自 (ユキカツマシジ)」 (14・3353) などの仮名書例もあり、否定推量の助動詞で、用言の終止形に続き、「かつましじ」となつて、堪へられないであらう、の意となる。原文「有勝麻之目」とあつて「アリガテマシモ」と訓まれてゐたが、元暦校本・類聚古集には「目」の字「自」とあるに注意し、橋本進吉博士「『がてぬ』『がてまし』考」 (国学院雑誌明治四十三年九、十、十一月第十六巻第九、十、十一号『上代語の研究』所収) を発表、右の如く訂正せられた。「かつ」の事は次の歌の條でも述べる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「たまくしげ」 枕詞繰返しの妙 |

注釈 | 〔注釈【考】〕 贈歌と同じ「玉くしげ」といふ枕詞を用ゐてゐるのは、「1・20」の作「紫草」を「1・21」の和歌の初句にくりかへしてゐるのと同じ技巧である。又その「20」の作者が「野守は見ずや」と歎き、今また「明けていなば」と歎じたに対し、「われ戀ひめやも」、「ありかつましじ」と酬いた二人の男性 (大海人皇子・藤原鎌足) が、当時の日本の歴史に偉大な役割を演じた人である事を見逃してはならない。斉藤茂吉氏が、この作を「端的で身体的に直接でなかなかいい歌である。身体的に直接といふことは即ち心の直接といふことで、それを表はす言語にも直接だといふことになる」 (『秀歌』) と云はれてゐる言は同感至極である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 95 | 「采女 (うねめ)」とは | 注釈 | 「采女」は天皇の御膳の事その他の奉仕する宮中の女官。既出 (1・51)。「安見兒」はその采女の名。伝未詳。「娶」は「メトリシ」と訓み、古義には歌詞により「エシ」と訓んでゐる。采女と通ずる事などは禁じられてゐた事 (2・217参照) であり、それを鎌足は賜はつたので、その時に喜びのあまりに詠んだものと思はれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 采女は天皇に対する服属のしるしとして諸国から貢上された美女であり、上級貴族たちにとっても禁忌の存在だった。「皆人の得難にすといふ」は、多くの恋敵をしりぞけて勝利者となった喜びのようにも聞かれるが、禁忌の采女をとくに許されて得たことを誇っているのだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 皆人 (みなひと) | 釈注 | 第三句の「皆人」が「皆さん」の意で、「人皆」という語が世間の人一般を抽象的にさすのに対し、ある限定された範囲の人をさす語であることを思えば、一首は宴の座でうたわれたもので、集う人びとに、 おれはまあ安見児を得たぞ。お前さんたちが手に入れられないと言っている、この安見児をおれは我ものとしたぞ と誇示したのであろう。世にも美しい娘子安見児を傍らに置いて、得意満面、酒を酌む鎌足の姿が浮んでくるような歌である。よろこびはそれ自体が歌である。ことさらうたう必要がない。そのためか、「万葉集」には、よろこびを奏でた歌はきわめて少ない。一首はそのめずらしいよろこびの歌の一つである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 皆人乃は、人皆乃とありしを下上に誤れるなり、かれヒトミナノと訓つ、こは皆人とも、人皆ともいふべき事と、誰も一 (ト)わたりは、思ひをる事なれども、熟考 (フ)るに、凡て皆てふ言は、某皆と、のみ云て、皆某といはむは、古語の體にあらずなむ、かれ集中の例を檢 (フ)るに、五 (ノ)卷に、比等未奈能美良武麻都良能 [ヒトミナノミラムマツラノ] 云々、十四に、比等未奈乃許等波多由登毛 [ヒトミナノコトハタユトモ] 云々、(これらは假字書なれば、さらに動くまじきなり、)又此 (ノ)下に、人皆者今波長跡 [ヒトミナハイマハナガミト] 云々、五 (ノ)卷に、人皆可吾耳也之可流 [ヒトミナカアノミヤシカル] 云々、六 (ノ)卷に、人皆乃壽毛吾母 [ヒトミナノイノチモアレモ] 云々、又、人皆之念息而 [ヒトミナノオモヒヤスミテ]云々、九 (ノ)卷に、人乃皆 [ヒトノミナ](皆乃を下上に誤か、)如是迷有者 [カクマドヘレバ] 云々、十卷に、人皆者 [ヒトミナハ] 芽子乎秋云 [ハギヲアキトイフ] 云々、十一に二ところ、人皆知 [ヒトミナシリヌ] 云々、又、世人皆乃 [ヨノヒトミナノ] 云々、又、里人皆爾 [サトヒトミナニ] 云々、十二に、人皆如去見耶 [ヒトミナノユクゴトミメヤ] 云々、又、人皆之 [ヒトミナノ](皆舊本皆人之に誤、今は元暦本に據て引、)笠爾縫云 [カサニヌフチフ] 云々、又十(ノ)卷に、物皆者新吉 [モノミナハアラタシキヨシ] 云々、古事記に、國土皆震 [クニツチミナユリキ] 云々、高天原皆暗 [タカマノハラミナクラク]、(上卷) 國皆貧窮 [クニミナマヅシ]、(下卷) 書紀竟宴歌に、倶娑幾微儺擧都夜謎豫斗底 [クサキミナコトヤメヨトテ] などある例なるを、(唯四卷に、皆人乎宿與殿金者 [ネヨトノカネハ]、七 (ノ) 卷に皆人之戀三吉野 [コフルミヨシヌ]、八 (ノ) 卷に、皆人之待師宇能花 [マチシウノハナ] などある皆人も、ともにみな、人皆とありしを、下上に誤れるなるをしるべし、且此 (ノ) 集には、字の顛倒 [イリチガヒ] いと多かること、上にもいへるごとくなるを考てよ、) 今までこの論せし人のなかりしは、いかにぞや、(但し古今集よりこなたのには、いづれも皆人とよみたれども、そはまづおきて、今は古きにつきていふのみぞ、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 古義に「人皆の」の誤とあるが、「比等未奈能 (ヒトミナノ)」 (5・862) などの例もあり、「皆人之」 (7・1131、8・1482) の例もあつて、二様に用ゐられたものと思はれる。「人皆は」

(2・124) 参照。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 万葉集では、特定の集団に属するすべての人を指す場合に、「ミナヒト」と言い、不特定多数の人々を広く指す場合には「ヒトミナ」と言って区別しているらしい (伊藤博「釈万葉」『万葉集研究』第五集)。ここではその場に居合わせた人を言う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「かてに」の濁音化 「がてに」 |

全注 | 「カテニ」は語源的に耐える意のカツ (下二段活用) の未然形に、否定の助動詞「ズ」の古形「ニ」が接したものと考えられる。「行過勝尓 (ユキスギカテニ)」(3・253) 「待勝尓 (マチカテニ)」(9・1684) などと書かれているのは、そうした語原意識が失われた結果であり、それとともに「カタシ (難)」という形容詞の語幹「カタ」に助詞「ニ」をともなった「難尓」との間に一種の混淆を生じたらしい。「難尓」は「君待ち我弖尓」(5・859) などの例により、「ガテニ」と訓むのが正しいようだ (岩波書店「日本古典文学大系本 485歌」補注) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大系 | 〔485歌補注〕より 「カテニ」は普通、耐える意の「カツ (下二段活用)」の未然形に、否定の「ズ」の古形「ニ」が接続して成立した語と説かれている。語源的な説明としてはそれで正しいものと考えられるが、注意すべきことは、奈良時代の人々が、一般に果たしてそのような意識、つまり、「ニ」は否定の「ズ」の連用形なのだという意識をもっていたかどうかということである。否定の「ズ」とか「ヌ」とかは、万葉集の訓仮名表記の部分では (字音仮名ばかりで書いてあるところは別として) 不、莫の文字で書くのが通例で、不や莫を用いないのは、願望の「ヌカ」「ヌカモ」の場合である。これは、「ヌカ」「ヌカモ」という助詞全体で一語と意識されていて、それを語源にさかのぼって、否定の「ズ」の連体形「ヌ」に助詞「カモ」の接続した形と言う意識が無かった結果、不や莫の字をその部分にあてなかったものと考えられる。それと同様のことが、「カテニ」の場合にも起こっている。すなわち、「行過勝尓 (ユキスギカテニ)」 (巻三・253)、「待勝尓 (マチカテニ)」 (巻九・1684) というような例があるのは、「ニ」が否定の「ズ」の連用形であることを忘れた (あるいは知らない) 表記と見られるのである。さらに、表意的な文字として勝の他に、難が用いられている。「得難尓為 (エガテニス)」 (巻二・95)、「待難尓為 (マチガテニスレ)」 (巻四・629) などの例がそれである。このような表記の例は十二例に及び、決して少ないということはできない。「難尓」という表記は「カタシ」という形容詞の語幹「カタ」に助詞「ニ」がついたもので、一種の混淆 (コンタミネーション) の結果である。これを何と訓んだかについては、恐らく「ガテニ」と訓んだのではないか。 「春されば我家の里の川門には鮎子さ走る君待ち我弖尓(がてに)」 (巻五・859) 「相見ては千年やいぬるいなをかも我れやしか思ふ君待ち我弖尓(がてに) [柿本朝臣人麻呂歌集出也]」 (巻十四・3470) の二例の存在が、その証となる。 つまり「カテニ」という言葉は、元来は「カツ」の未然形「ズ」の連用形がついて成立したが、奈良時代ではその語源意識は失われ、「カテニ」は「ガテニ」に移行しつつあり、「ガテニ」でひとまとまりとして意識されていた。その意識の形成は、否定の「ニ」の一般的衰退、「難(カタ)し」という意味・語形の類似する語の存在という事情が密接な関係を持っていたということである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

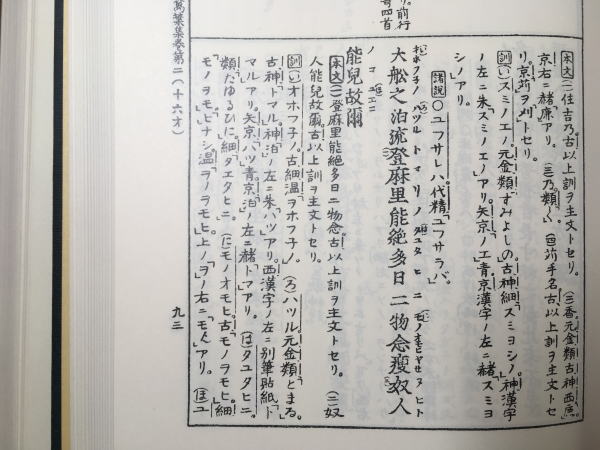

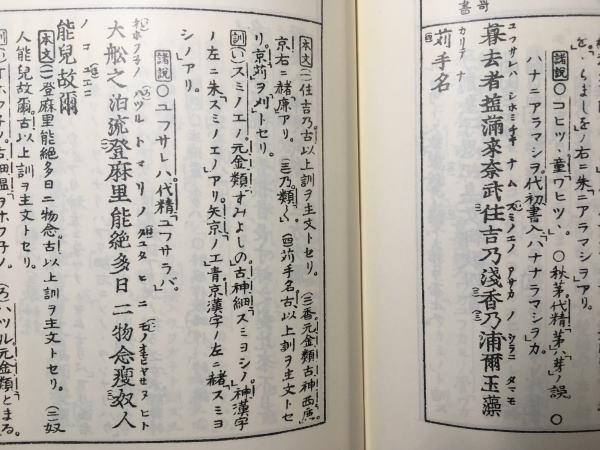

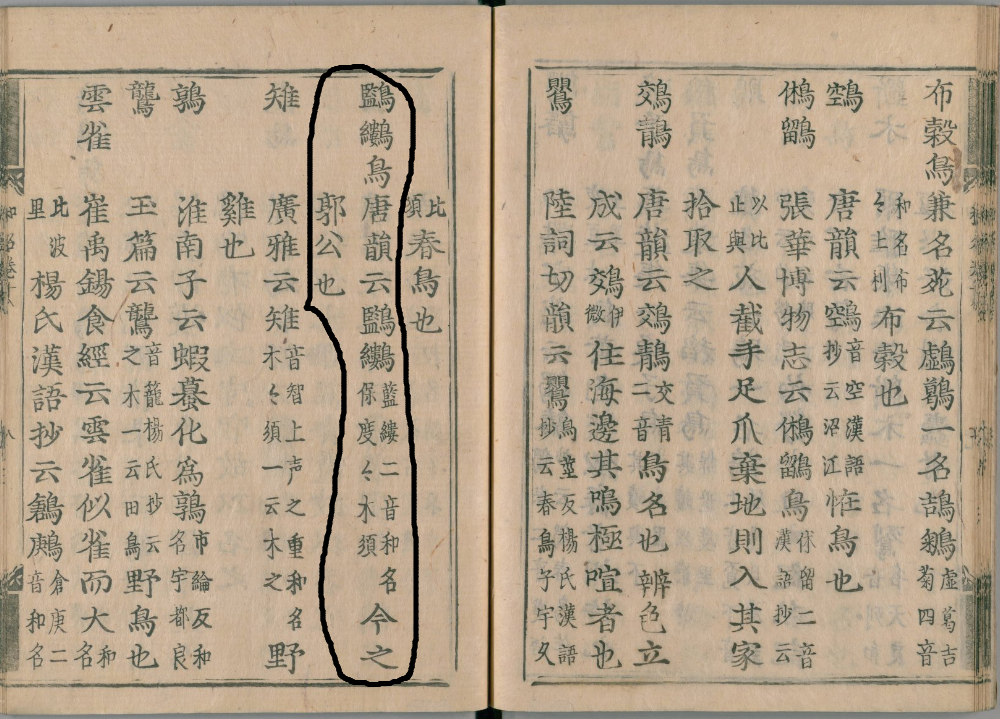

| 巻第二 96 | みこもかる | 全注 | 原文「水薦苅」を古点に「ミコモカル」、仙覚の新点に「ミクサカル」とあったのを、童蒙抄に「ミスズカル」と改訓。以後「ミスズカル」も広く行われたが、集内に「疊薦」 (11・2777、2995) 、「薦枕」 (7・1414) 、「苅薦之」 (3・256、11・2765など) が見えるほか、二五六歌の異伝に「可里許毛能」 (15・3609) の仮名書があり、さらに記紀歌謡にも「多多美許母」 (記31、91)、「擧慕摩矩羅」 (紀94歌) の例があり、「薦」を「コモ」と訓むことが分かる。万象名義に「席」、新撰字鏡には「菰」の注がある。「コモ」は湖沼に生える稲科の多年生草木。「ミコモ」の「ミ」は水の意か。「ミコモカル」で、信濃にかかる枕詞。掛かり方は未詳であるが、信濃国に薦が多く珍しかったので、信濃の枕詞としたとも言う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 信濃の枕詞。信濃は湖沼が多く、菰のはえてゐるところが多いからと思はれる。「玉藻かる敏馬」 (3・250) の類である。「み」は接頭語 (『古徑』二「『水薦苅』攷」参照)。「薦」を古写本いづれも「□(蔧の草冠の下に广のある字)」と書く。当時の古文書も同様である。倭名抄に「薦」は「東韻云、薦 作甸反古毛、席也」とし、「菰」は「本草云、菰一名蒋 上音孤 下音将、古毛」とあり、菰と薦の関係は、葛(かづら)と蘰(かづら)との関係と同様であるが、集中では菰とあるべきをすべて薦と書かれてゐる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 信濃の真弓 (しなののまゆみ) (しなぬのまゆみ) |

全注 | 信濃国からは梓弓を多く産出した。万葉集の梓は一名「ヨグソミネバリ」と呼ばれる落葉高木で、甲州や信州に多い。弓材に適しており、それで作られた弓(梓弓)

が朝廷に献上された。続日本紀に「文武天皇大宝二年二月己未甲斐国献梓弓五百張以充大宰府」、「同年三月甲子信濃国献梓弓一千二十張以充大宰府」などとあるのは、「ヨグソミネバリ

(別名ミヅメ)」を材としたものである(白井光太郎「梓弓の材について」『万葉学論纂』)。「マユミ」の「マ」は接頭語。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 信濃の国から産する弓。「ま」は美稱。弓の材になるので檀 (マユミ) と呼ばれる木があるが、ここは弓をさしたもので、信濃より弓を産した事は、續紀大宝二年三月の條に「甲午 (二十七日) 信濃国献梓弓一千二十張。以充大宰府」とあり、臨時祭式に「凡甲斐。信濃両国所進祈年祭料雑弓百八十張。甲斐国。槻弓八十張。信濃国。梓弓百張。 並十二月以前差使進上。」などともあつて、特に梓弓を多く産したらしい。初二句は「引く」といふ為の序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| うまひとさびて | 注釈 | うま人は「うまし」 (1・2) の語幹に「人」をつづけたもので、日本書紀には「君子」 (顕宗紀)、「搢紳」 (同)、「良家子」 (欽明紀) をウマヒトノコと傍訓されてをり、 あさりする海人の子どもと人は云へど見るに知らえぬ有麻必等能古等(うま人の子と) (5・853) とあると対照すると「良家子」をウマヒトノコと訓ませた事の穏やかである事が認められ、「うま人」とは身分のある人、貴人の意と思はれる。「さび」は既出 (1・38)。貴人ぶる。お上品ぶること。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 原文「宇真人佐備而」。佐を西本願寺本に作とするが、元暦校本・金澤本・類聚古集による。ウマヒトは「宇摩比等」 (紀28歌)、「子麿臂苔」 (紀46歌)、万葉集にも「有麻必等」 (5・853) とあり、ヒは清音。身分の高い教養ある人の意。サビはヲトメサビ、オキナサビなど、そのものらしく振舞う意味の接尾語。貴人ぶって。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「不欲 (いな)」 | 注釈 | いやといふであらうか。「か」は疑問。「も」は詠歎の助詞。「いな」の原文「不欲」は義訓である。陽明本に「知」、流布本に「言」とあるは「欲」の草書「(変換不能)」より誤つたもので、「言」の草書「(変換不能)」とは特に誤りやすい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

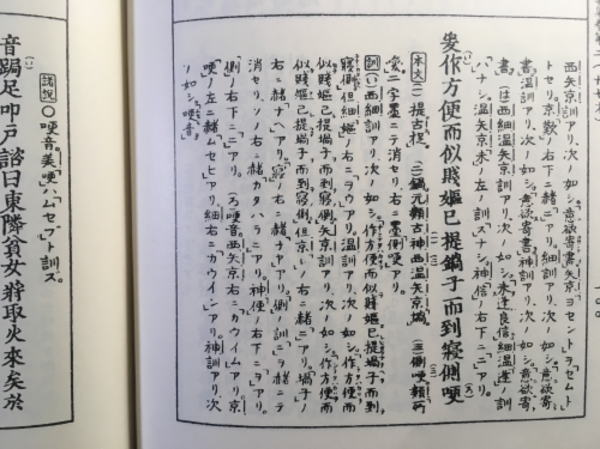

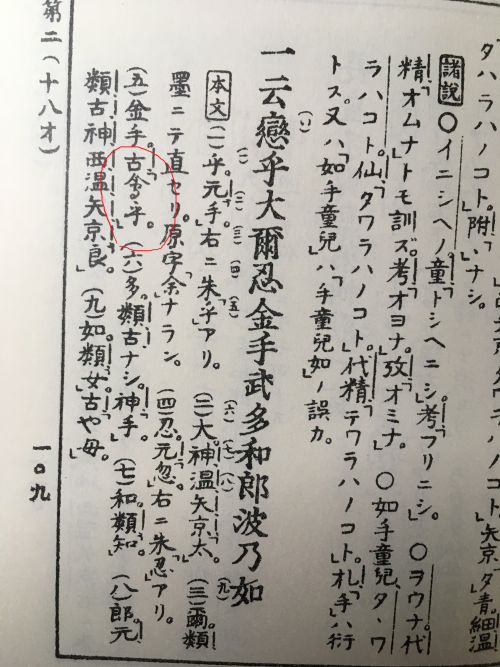

| 巻第二 97 | 原文諸説 「強作留」・「強佐留」 他、誤字説 |

全注 | 原文、西本願寺本に「強作留行事乎」とあり、元暦校本・金澤本・類聚古集・紀州本には「強佐留行事乎」とある。旧訓はそうした原文により「シヒサルワサヲ」と訓だが、契沖は、「強」を「弦」の誤字、「佐」は西本願寺の「作」を正字とし、「弦作留行事乎」を「ツルハクルワザヲ」と訓むべしとした (代匠記初稿本)。真淵はこれを受け、「ヲハグルワザヲ」と改訓。その後、山田講義に「ヲハクルワザヲ」と改訂されたのが、現在までのもっとも優れた訓である。一方、澤潟注釈には、金澤本「強佐留行事乎」の本文に従い、「シヒザルワザヲ」の訓が採られている。それに従う注釈書もあるが (講談社文庫)、打消しの「ザル」を「佐留」と記すのは、「佐」が清音仮名なので無理があると思われるし、「草武左受」 (1・22)、「安波射良米」 (15・3741) のように仮名表記語に接続する場合はともかく、「不強」を、「強佐留」と書かねばならぬ理由は見出し難い。全註釈に「アナサルワザヲ」としたのはその点の無理を避けたものだが、類聚名義抄に「強」に「アナガチニ」の訓があるから「アナ」とも訓めると考えているのも、強引に過ぎるようだ。やはり真淵や講義のように、「ヲハクルワザヲ」が穏やかか。弓には平城弓絃をはずしておき、射る前に弦をつけるので、「みちのくのあだたら真弓つらはけて引かばか人の吾を言なさむ」 (7・1329)とも歌われている。この歌でも、「引く」前の段階を問題にしているものと思われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 「強作留」-底本原文のまま。元暦校本や金澤本などの古写本には「強佐留」とある。誤字説もあるが、文字通り「シヒサル」と読み、相手に強く迫ったりわざと気弱いふりをしたりする巧妙な恋の駆け引きを意味すると考えるべきか。-この歌には難訓があるが、前後から判断して、あなたは意気地なし、本気で誘惑する気があるのか、と誘いかけたものか- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 第四句の原文は諸本とも「強作留行事乎」。「強」は「弦」の誤りであろう (代匠記初稿本)。訓み方は、『講義』の「ヲハクルワザヲ」に従う。弓に弦を張ることを「はく」 (下二段動詞) といった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 |

「強ひざるわざを知るとはいはなくに」- 強ひるとは「いなと云はば強ひめやわが背」 (4・679) とあるによつて明らかなやうに、強引にせまる事である。従つて強ひざるわざとは、強引にせまる事をしないのである。上の「引かずして」の意をもう一度強く繰り返した形である。私の心を誘はうともなさらず、強ひてともおつしやらないでゐて、その事を「知る」といふのは理解してゐること、わかる事、即ち御自身で強い意志表示をなさらないでゐて、「いなといはむかも」などと勝手にきめておいでになるがそんな事がわかりますか、といふのである。「云はなくに」は云はぬことなるに、の意。「なくに」は既出 (1・75) 。以上に述べたやうな事を誰も云ひはしないにナア、といふのである。原文「強佐留」の「佐」西本願寺本以後の諸本「作」となつてをり、代匠記に「強」を「弦」の誤として「ツルハクル」と訓み、考にはその誤字説によつて「ヲハクル」と訓み、弓絃を懸けることだとし、以後その説が殆ど定説のやうになつている。ただ増訂本全註釈には類聚名義抄に「強」を「アナガチニ」と訓じてゐるから「強」を「アナ」と訓み、「アナ」は驚歎の意をあらはし、「ああ、引きもしないでさような業を我は知るとは言わないの意」とある。「佐」と「作」とは行書体が似てをり、両方とも「サ」の音に用ゐられてゐるので、どちらからどちらへ誤つたとも云ひかねるやうであるが、「作夜深而 (サヨフケテ)」(7・1143) の如く諸本に「作」とあるものは二三にすぎず、古写本にのみ「作」とある例「作美乃山 (サミノヤマ)」(2・221) の如きも二三あるが、「サ」の音を表するには「佐」を用ゐる事が通例であり、「佐日之隈回 (サヒノクマミ)」(2・175) の如きは古写本は皆「佐」であつて刊本のみが「作」とあり、「佐」が一ニ本にのみ「作」となつてゐる例 (5・803、14・3371、その他) 十例にも及んでをる。現に前の歌「宇真人佐備而」の「佐」も西本願所本のみ「作」となつてをり、今の場合また「作」とあるは西本願寺本にはじまるといふ事は、この二つの「作」を並べてみて、このあたりに誤字の因があるやうに思はれ、いよいよ「佐」が原本の文字と考へられる。さうだとすれば、「ヲハクル」などと訓む事は二字も誤字を作る事にになり、そんなにしひて誤字説を考へたり又古語拾遺を引合に出したりする迄もなく、私はこの原本の文字のまま、右の如く解く事が出来ると思ふ。むしろなぜこの解を考へつかれないか不審にたへないのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 一首「寓意考」 | 全注 | 寓意について- 第四句を「ヲハクルワザヲ」と読む注釈書の中にも、その寓する意味に関しては諸説があり、一致しない点が多い。まず第二句までを序詞と見るか否かで諸注の解は異なっている。前歌と同じく弓を引くことと相手を誘うこととを掛詞にしているのだが、下句も隠喩になっており、一首全体が比喩の歌とも見られるのである (佐佐木評釈など)。しかし、及び腰で、本気になって迫りもしない相手に対して、痛烈なシッペ返しをしたものとすれば、「あなたは『信濃の真弓吾が引かば』などと言われるけれど、引くどころか、弓弦の張り方さえ御存知ないのではないかしら」と揶揄を返したものと思われる。下句の寓意が何かは、あまり問題ではなく、久米氏の男性を弦の張り方さえ知らないと揶揄することに作者の意図はあったようだ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 98 | 「随意」古訓、仮名書例 | 注釈 | 「まにまに」は「保志伎麻尓麻尓 (ホシキマニマニ)」 (5・800) の如き仮名書例があり、「随意」は義訓の用字である。「大王乃 美許等能麻尓末 (オホキミノ ミコトノマニマ)」 (20・4331) の如くマニマとも云ひ、今のまゝに、と同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 「マニマニ」は原文「随意」とあるように、相手の心のままに従う意。「元暦校本・類聚古集」などの古写本に「ココロニ」と訓まれていたが、「西本願寺本・紀州本」など「マニマニ」とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 99 | 「引く人は後の心を 知る人そ引く」表現の違和感 |

注釈 | 「引く」の意は前同様。引く人は作者自身である。行末の事をわきまへてゐる人が引く、といふので、「引く人は」と云つて「知る人ぞ引く」といふのは語法が整はず、井上氏新考に「シリテコソヒケなどあるべきなり」とあるは尤もであるが、かうした物いひは今の人も不注意になすところであり、このまゝに、むしろ「引く人は」と云ひながら「知る人ぞ」とくりかへしたところに作者のきほひ込んだ心が示されてゐると見るべきである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】第三句の「引く人は」に対して、「シルヒトソヒク」という結びは、呼応が不正確である。講義に「『梓弓都良絃取波気引人』は後の心を知る人なり。かく後の心を知る人ぞ人を引くといへるなり」と言う。 【考】[文の捩じれ] 第四首目は、禅師の歌で、直接には九八歌に対する答えであるが、「弦緒取はけ」の句があるのは、九七歌をも意識し、郎女の二首にこの一首で答えた形になっている。〔注〕の項にも触れたとおり「~人は」を受け「知る人そ」で終わるのが文法的には正確なのだが、そこに「後の心を知ればこそ引け」という気持ちが重ね合わされ「引く」を再び繰り返す形になっている(古典全集頭注)。講義に説かれるような文法的に正しい形では第三者的な表現にとどまるところであるが、将来をかけてあなたを深く思うからこそ誘うのだという気持ちを重ねて強調したために生じた文形の捩じれである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 「引く人は後の心を知る人そ」という表現と「引く人は後の心を知ればこそ引け」という表現とが混線した変則的な言い方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 100 | 「東人之」訓釈 | 注釈 | 東国の人の意であるが、「あづま」はまた「ゐなか」の意にも用ゐられる。天孫の降臨は高千穂の峯であり、海道東征によって、我が国の文化は西より東へ進んでをり、後世も「あづまえびす」と云はれるやうに東国が邊鄙の代名詞のやうに用ゐられたものと思はれる。倭名抄(一)に「邊鄙」に「阿豆万豆(アヅマヅ)」(真福寺本には阿豆末豆アヅマヅ) と訓み「今案俗用東人二字其義近矣」と注してゐる。類聚名義抄 (注、中) にはアツマトとし、右下にヒトと添へられてをり、アヅマヅはアヅマドの訛りとして、今の「東人」もアヅマドと訓む説も行はれ、古写本にはアヅマヅとある。タビビトがタビトに、フミヒトがフフビトになる訓でこれもアヅマビトがアヅマドになつたとも考へられるが、タビト、フビトの場合は、同音または同韻の語が略されてヒトひとはそのまま残つてゐるが、アヅマドの場合は、ヒトが音便でウトとなり、更にそのウが省略された事になるので、前者をもつて傍証とする事は出来ない。或いはこの「ド」「ヅ」は人の略でなくて處の意ではなかつたらうか。「寐屋戸 (ネヤド)」(5・892)、「多知度 (タチド)」(14・3546)、「久麻刀 (クマト)」(20・4357)、「隠處 (コモリド)」(11・2443)、「隠津 (コモリヅ)」(11・2794)」 などが参照せられる。ともかく、今は上代に確実な例が見出されないかぎり、アヅマヒトと訓むが穏やかであらう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】東国の人。名義抄にアツマトの訓があり、右下にヒトと書き添えられている。アヅマヒトがアヅマトとも言われたことを示す。短歌の初句における字余りは稀なので、ここではアヅマトと訓む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 101 | 枕詞・修飾語 「たまかづら」 |

注釈 | 【訓釈】「実」の枕詞-美夫君志に「早田(わさだ)の穂には出でず」(9・1760) の類だと云つたのに対し、井上新考には、この歌のみで云へば穏当な説であるが、答歌に至つて忽窮するから、玉葛は実のならぬ又は実のなり難いものだと述べられている。小清水卓二氏の『萬葉植物』ではあぢさゐに似た花束状の美しい花がついて、実は普通出来ない「ごとうづる (つるでまり、つるあぢさゐ)」の事だとされてゐる。それだと「実ならぬ」につづく事になり、答歌の「花のみ咲きて」にも好都合であるが、玉葛は「絶ゆる事なく」(3・324、6・920)、「いや遠長く」(3・443) ともつづき、又「山高み谷邊にはへる玉葛」(11・2775) ともあつて、つるでまりのやうな一種の植物と断定する事は穏やかでない。玉は玉藻、玉松などの玉と同じく美稱で、かづらは、さねかづら、くそかづら、ひかげのかづら、くずなど、すべて蔓のある植物の総稱で、花の咲くもあり、咲かぬもあり、実の成るもあつて、「絶ゆる事なく」とも「遠長く」とも「花」とも「実」ともつづけたと見るべきで、前 (93、94) の「玉くしげ」が「おほふ」とも「み」ともつづけたやうに、今も「み」とも「花」ともつづけたので、共に枕詞として用ゐたので、歌意に直接関係せしめてゐるのではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】原文「玉葛」。葛は新撰字鏡に「加豆良」の注があり、「カヅラ」と訓む。万葉集のタマカヅラについてゴトウヅル・ビナンカヅラなどがあげられているが、一種の植物に限定するのは困難で蔓性植物の総称とするのが穏当のようである (松田修『万葉植物新考』)。タマは呪力あるものを表す接頭語。この歌のタマカヅラを枕詞とする説が多くの注釈書に見られるが (佐佐木評釈・全註釈・注釈・古典全集・古典集成など)、そうは言い切れない。カヅラには雌雄異株で、花の咲かぬものも実の成らぬ木もあるし、樹木に霊のより着く話も見られるから (〔考〕の条参照)、実質的な修飾語と解されるだろう。私注に「実の成らない例として、玉葛を上げて歌つたものであらう」と注しているのが正しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「みならぬき」 | 注釈 | 【考】男に靡かうとしない女を、実の成らぬ木によせたので、作者の云ひ寄るのに、つれなく、こはごはしくもてなしてゐたら神のとりつくところになつて、いよいよ人げなく恐ろしいものになつてゆくだらうと云つたのである。「実ならぬ木に神がつく如くすでに附いて居るものがあるのであらう」といふ嫌味と解せられないでもないが、源氏物語総角に大君が薫大将に心の染まぬを許した言葉にも「世の人のいふめる、怖ろしき神ぞつき奉りつらむ」ともあつて、右に述べたやうな意味にとるべきである。(4・522) 参照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「実ならぬ木には」 花だけ咲き実の成らぬものとしてゴトウヅルをあげる人もあるし (小清水卓二「万葉の植物」大成第八巻)、ビナンカヅラの雑木を念頭に置いての表現と考える人もある (私注補正稿)。雑木には花は咲くが実は成らないので、ふさわしいかもしれない。相手の不実を責める気持ちをこめた表現である。 【考】「神仏が憑りつく木の話」 この歌は、表面は実の成らないタマカヅラのことのみを歌っているように見えるのだが、もちろん歌の心は、恋にあり、求婚にある。実ならぬ木は、安麻呂の求愛に応じようとせぬ郎女を喩えたもので、そういう木には恐ろしい神がつくと、おどしているのである。木に神仏が憑りつく話としては、今昔物語の「天狗、現仏坐木末語第三」(巻二十) が思い合わされる。「今ハ昔、延喜ノ天皇ノ御代ニ五条ノ道祖神ノ在マス所ニ、大キナル不成柿ノ木アリケリ。其ノ柿ノ木ノ上ニ、俄ニ仏現ハレ給フ事有ケリ」という。これは真の仏が現じたのではなく、天狗であって、大臣に正体を見破られてしまうのであるが、こうした邪神の乗り移る話は、万葉集の時代にもあっただろう。安麻呂はそれにかこつけて、郎女を嚇して自分に靡かせようとしたのである。なお、「神そ着くといふ」は、「吾が事の成らぬところを見ると、君には実ならぬ木に神がつく如く、すでに附いて居るものがあるのであらう」 (私注) という意味にも解せられなくはないが、容易に靡かない女性を誘う悪口歌として、既述のように解する方が良いと思われる。雄略記の「三諸の 巌橿が本 ゆゆしきかも 橿原処女」は三諸の神の社の神聖な橿の木が忌みはばかられるように近寄りがたい橿原の乙女よの意で、近づき難い美女に対する悪口歌であり、女を誘う歌である (土橋寛『古代歌謡全註釈』)。近世以後にも、「お寺の前の玉椿、取りたくても、高く手が届かぬ」 (山梨県、盆踊り盆踊歌)、「成るか見て来いお寺のささげ、花は咲いても実ははならぬ」 (愛知県・盆踊歌) など、類例は少なくない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 古来、実の成らない木は、神聖視され、様々の伝承が伴っていた。「今は昔、延喜の天皇の御代に、五条の道祖神の在ます所に、大きなる不成ぬ柿の木有けり。其の柿の木の上に、俄かに仏現はれ給ふ事有けり」 (今昔物語二十ノ三)。「根本中堂へ参る道、賀茂河は河広し、観音院の下がり松、生 (な) らぬ柿の木人宿 (ひとやどり)、禅師坂、滑石水飲四郎坂、雲母谷、大岳蛇の池、阿古也の聖が立てたりし千本の卒塔婆」 (梁塵秘抄 312)。「西坂本の麓に実ならぬ梨有り。是を徳一和尚御覧じて、一首をかくぞ詠じ玉ひける。「草も木も仏に成ると云ふ山の麓にならぬ梨もこそあれ」と詠み玉ひければ、伝教太師御返歌に、「草も木も仏になると云ふ山のならぬ梨こそ本の仏よ」 (諸国一見聖物語)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

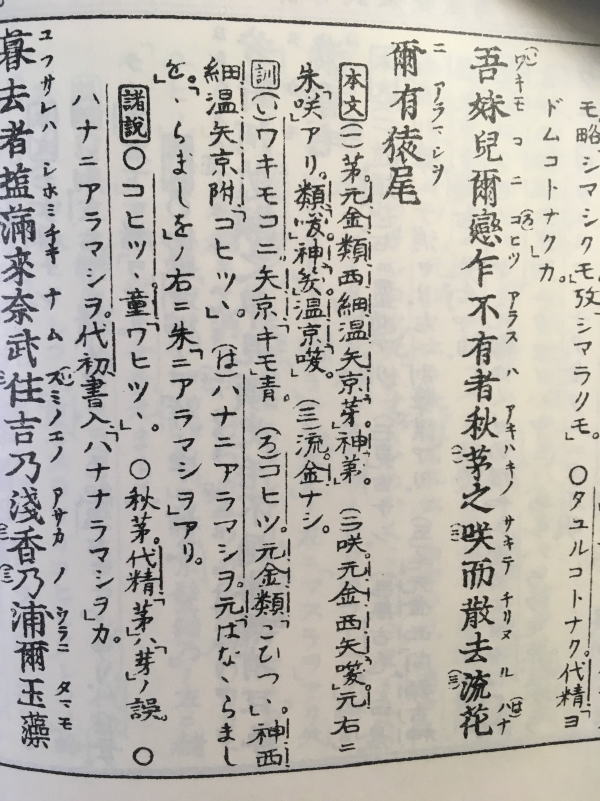

| 巻第二 102 | 原文「花耳開而」 | 全注 | 【注】「花耳開而 (はなのみさきて) 不成有者 (成らざるは)」 原文「開」は、「サキ」と訓む。「咲」を「サク」に宛てる例は、初期万葉歌・人麻呂歌集歌に見えない。ビナンカヅラの花だけ咲いて実がならない、そのように結ばれることのない恋は、の意。花とは言葉の巧みなこと、実は心の誠実さのたとえで、言葉ばかり巧みで、実のない心のことをあらわす (講義など)。東大寺諷誦文稿に「不信人ハ花開テ実成ラヌ樹ノ如シ」とある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 葛の中でもサネカヅラは雌雄異株、雄株は花だけで結実はないという。男の歌では枕詞であった「玉葛」を、ここでは実のならない木に取り成した。春秋左氏・文公五年に、実行を伴わない言葉を「華にして実ならず」と言う。東大寺諷誦文稿に「不信人は花開(さ)きて実成らぬ樹の如し」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「誰恋尓有目」訓釈 〔たがこひならめ〕 〔タガコヒニアラメ〕 |

新全集 | 疑問語「たが」があって文末を已然形で止めると、「見えずとも誰恋ひざらめ」(3・393) のように反語を表す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「め」といふ推量助動詞「む」の已然形でうけてゐるのが不審なやうであるが、「孰不戀有米 (タレコヒザラメ)」(3・393) の如く、上の疑問の言葉をうけて「め」と結んだので、この「め」は「めや」の「や」が省略されたやうな形で、反語的な用法になつてゐる。即ち、あなたは私が実にならぬやうにおつしゃるが、実にならぬ戀は誰の戀であらうか。あなた以外の誰の戀でもありはしない、と云つたのである。 「ニアラメ」はつづめて「ナラメ」とも訓んだであらう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

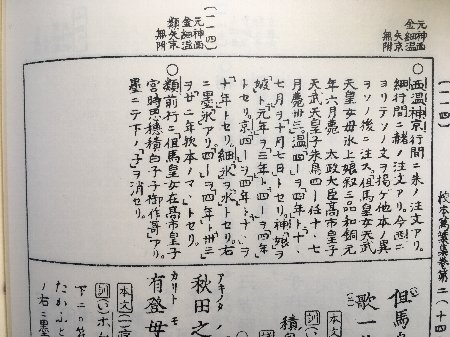

| 巻第二 103 | 原文「大雪落有」 | 全注 | 【注】「大雪落有 (オホユキフレリ)」 原文「大雪落有」。万象名義に零に注して「雨零・落」と言い、新撰字鏡ニモ、「力丁反餘雨也降也落也随也」とあって、「落・零・降」の三字が共に「フル」の意味に用いられたことを知る。「降れり」の「り」は、存在もしくは完了を表す助動詞。「降ッタ」と完了形で訳している注釈書も多いが、この歌の下句や、あとの藤原夫人の歌との照応を考えると現に降っている意味とする方が (注釈・講談社文庫など) ふさわしいかもしれない。 【考】「奈良の雪」 奈良や飛鳥地方では、めったに大雪が降ることはなかったらしい。天平十八年正月に降った雪は数寸であったが、橘諸兄をはじめ多数の大宮人たちが太政天皇の中宮西院に参候して歌を賦しているし、天平勝宝五年正月十一日のの雪は、積もること一尺二寸だったので、家持が「珍しく降れる大雪」(19・4285) と歌を詠んでいる。この贈答歌の場合、どれほどの雪かわからないが、珍しく降った雪に興じて、大原にいる夫人のところに歌が贈られたのである。「吾が里に大雪降れり」には誇張があるだろうし、親しみやユーモアもこめられている。「吾が里」に対して夫人の住む所を指して「大原の古りにし郷に降らまくは後」と歌ったのは、「フレリ・フリニシ・フラマク」という、「フル」の繰り返しの音律の効果もあって、即興の戯歌にふさわしい明るい雰囲気を強めている。この歌によると、大原と清御原とは空間的にかなり隔たっているように思われるが、実際は直線距離にして一キロほどに過ぎない。それを大げさに対照したため、下句の「降らまくは後」がいっそう諧謔感を強めている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 104 | 原文「於可美(おかみ)」 | 注釈 | 【訓釈】「於可美(おかみ)」 神代紀上、一書に伊弉諾尊が火神を斬られた劔の血から生まれた神「號曰闇龗(クラオカミ)」とあつて、「龗此云於箇美(オカミ)、音力丁反」と注されてゐる。豊後風土記、直入(ナホリ)郡球覃(クタミ)郷の條に「天皇行幸之時、奉膳之人、擬於御飲、令汲泉水、即有蛇龗」とあつて「謂於箇美」と注してゐる。水を司る龍神である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「龗に言ひて」 オカミは神代紀に「龗此云於箇美(オカミ)」とある。玉篇に「龗力丁切龍也又作靈神也善也」と見え、また「龗同上」と記している。新撰字鏡には「龗」を「龍字」と注しているように、龗は龍神をあらわす文字であり、水神を意味した。また、日本で水神をあらわす語が「オカミ」であった。水神に頼んで、の意。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「令落(ふらしめし)」 | 注釈 | 【訓釈】「令落(ふらしめし)」 「しめ」は使役の助動詞「しむ」の連用形。「万葉考」に「フラセタル」とあるが、当時使役の助動詞「す」「さす」はまだ十分発達せず、又タルに相当する「有」の文字もないので「シメシ」と訓む方がよく、下の「し」は過去の助動詞。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「降らしめし」 原文「令落」を「フラシムル」と訓む説(童蒙抄・全註釈)、「フラセタル」とする説(万葉考・攷証・檜嬬手・口訳)もあるが、講義に言うように、「タル」は、「有」「在」などの文字がないので無理な訓だし、文字から言えば「フラシムル」が良いが、第五句の「散りけむ」と合わない感じがあるので、結局「フラシメシ」に落ち着かざるを得ない。過去の助動詞「シ」の読み添えは、他に例がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「雪之摧之」、「摧」考 (ゆきのくだけし)」 |

注釈 | 【訓釈】「雪のくだけし」 代匠記に「摧ハ物ノ摧タルカタハシノ意ナリ」と云ひ、拾穂抄に「しは助字也」と云つてゐるやうに、「くだけ」は碎片の意の名詞とし、「し」は強意の助詞と解する説があり、それに対して「万葉考」には「此之(シ)は之毛(シモ)の略」と云ひ、「攷證」に「之(シ)は過去のしにて、しがといふ意に心得べし」と云ひ、「くだけ」を動詞と見る説があり、講義には後説について「『クダケシモノ』の意にて『シ』までにて体言の取扱をなせりと考へたる人多けれど、さにあらじ」と云ひ、以後の諸家また多く前説を採るに至つた。精考には後説を「大いなる誤である」と断じ、金子氏評釈にも「し」を「過去の助動詞と見てはならぬ」とある。しかしなぜ間違ひかを説明しないで「大いなる誤」といひ「見てはならぬ」と云はれても承服する事は出来ない。 たしかなる使を無みと 情乎曾(ココロヲゾ) 使尓遣之(ツカヒニヤリシ) 夢所見哉(イメニミヱキヤ) (12・2874) この「之(シ)」は「過去の助動詞」であつて似た語法であるが、上に「曾(ゾ)」があつて一旦ここで切れてゐるから今と同様には見難い。 吾妹子に恋ひてすべ無み白たへの 袖反之者(ソデカヘシシハ) 夢所見也(イメニミヱキヤ) (11・2812) は「は」といふ助詞が添へられてゐて「袖かへしし」は講義の所謂「体言の取扱」をなしたものである事明瞭である。今はその「は」とか「が」とかの助詞が省略されたと見れば同様の語法と見る事が出来る。 古郷のならしの丘のほととぎす 言告遣之(コトツゲヤリシ) 何如告寸八(イカニツゲキヤ) (8・1506) に至つては、その間に助詞がなくして今と全く同様の語法と見るべきである。即ち「くだけ」を動詞とし「し」を時の助動詞と見る事は、集中に現に用例のある語法であつて誤と断ずべきではない。むしろ疑問は前説の「くだけ」といふやうな名詞の存在を認めるかどうかといふ点である。「くだく」の語は、 -我胸者 破而摧而 鋒心無 (ワガムネハ ワレテクダケテ トココロモナシ) (12・2894) -君之摧 情者不持 (キミガクダカム ココロハモタジ) (10・2308) の如く下二段活のものも四段活のものも集中に数例をあげる事ががが出来るが、いづれも動詞であつて名詞として用ゐられたものがない。その事は上代の散文んび於いても同様である。中古の物語に於いても管見に入るところ同様である。後世の辞書について見ても、クタク又はクダクの動詞は夥しいが、クダケの名詞は殆ど見あたらない。類聚名義抄にはクタク、クダクの訓をつけた漢字四十宇餘字に及んでゐるが、クダケは「屑」(法、下)にクダクとし、その下のクの右にケと書添へたもの一つあるに過ぎない。字鏡集に至つてはクタクの訓を附した漢字九十字にあまり、クタケとあるものは「□(米偏に靡)」の一字のみであるが、それも慶永本のみで、寛元本、白川本にはそれも「クタク」となつてゐるやうである。更にここに注意せられる事は、字鏡集には「クタケコメ」と訓んだ文字「糏」、「□(米偏に乞)」、「□(米偏に上に一下に山)」の三字、「クタケヨネ」と訓んだ文字「粞」一つあり、それらの文字の間に右の「□(米偏に靡)」のある事である。即ちこの事実から推察すると、かりに應永本のクタケといふ言葉の存在を認めるとしても、それは一般的な「くだく」といふ動詞の名詞形ではなくして、特に「くだけ米」(コメ又はヨネ)の省略語としての「くだけ」だと考へられる。この事は我々の「くだけ」といふ語感とも一致するといふ事になる。「くだく」といふ動詞に対して「くだけ」といふ名詞があり得るといふ事は論理的には正しい。しかしすべての動詞の連用形が名詞として存在するには限らない。いつも述べるやうに言葉の存在には実証が重んぜられる。然るに「くだけ」といふ名詞は右に述べたやうに上代にも中古にも実際に用ゐられたものを私はまだ見ない。語感といふものは今を以つてそのまま上代にあてはめる事は出来ないが、「雪がくだける」といふ言葉は今も云ひ得る言葉であるが、「雪のくだけ」といふ事は云はない。今より二十数年前この語の口訳に困つて私は「かけら」と訳したが、雪のかけらは益々へんてこであつて、雪をガラスやかき餅とまちがへてるやうで、語感の相違といふ事で説明し乍らも、心の底で落ちつき得ないものを感じつつ今日に至つた。それが右にあげた字鏡集のクダケの例-この他に「□(石偏に未・クダケイシ)」がある-を見るに及んではじめて釈然としたのである。即ち(一)「くだけし」といふ風な用言を主語とした例が集中にある事、(二)「雪のくだけ」といふやうな語は古今に例を見出し得ない事、(三)「くだけ」の語を見出した時には我々の語感と一致するものとして用ゐられてゐる事、この三つの事実から前説は認めがたく、後説こそ正しい解釈であると私は考へる。雪のくだけたのが、の意である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「雪の摧けし」 原文「雪之摧之」。摧は霊異記下巻十四話にクタケの訓注を見るので、「ユキノクダケシ」と訓むことに誤りはなかろうが、「シ」を強意の助詞と解するか、過去の助動詞と解するかで説が分かれている。代匠記に「摧ハ物ノ摧タルカタハシノ意ナリ」(精撰本)と言うのは前者で、講義にこれを引用し、クダケの体言的なことと、シは強意の助詞である事を説いたのをはじめ、金子評釈・茂吉評釈・佐佐木評釈・窪田評釈・全註釈・古典大系・古典全集など多くの注釈書に受け継がれている。これに疑義を呈したのは澤瀉注釈で、動詞に過去の助動詞シを加えた形が一文の主語や目的語になった例を万葉集に見うることと、雪ノクダケといった語の例を他に求め難いことなどを理由に、「摧け・し(過去)」であると主張されている。古典集成・講談社文庫などが、この説による。澤瀉説の特徴は、クダケという名詞の例が文献に見当たらぬこと及びわれわれの語感でも雪にクダケとは言わないことを重視している点にある。ただし、動詞連用形が名詞として使われることは一般的に認められるし、限られた文献上に無いからと言ってクダケが名詞として使われなかったとは言い難いので、代匠記や講義の説を完全に否定することはできないのである。天皇の歌った「大雪」に対し、わたしの所では水神に頼んで本格的な大雪を降らせた、その雪の砕片があなたのところに飛び散ったのでしょうという、その対照を「クダケ」で明らかにし、「シ」という助詞で強調したかとも解されて、助詞説には捨て難い魅力がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「塵(ちり)」 | 全注 | 【注】 原文に「散り」を「塵」と記するのは、借訓表記であるが、「塵」字の持つ表意性をも利用している。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 自分の里の雪には「降る」の語を用い、相手側の雪には「散る」の語を用いている。「散り」の表記に「塵」の字を当てたことも、多分に意識的であろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

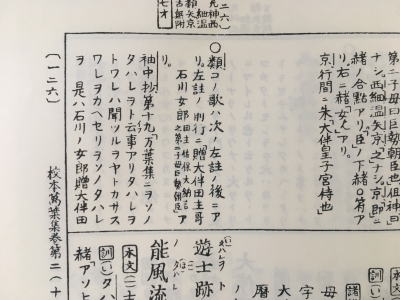

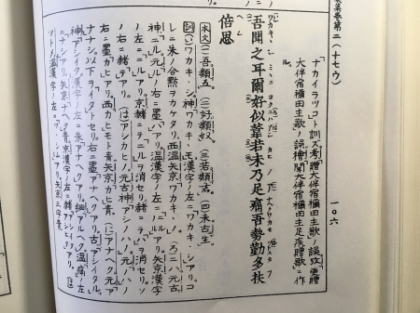

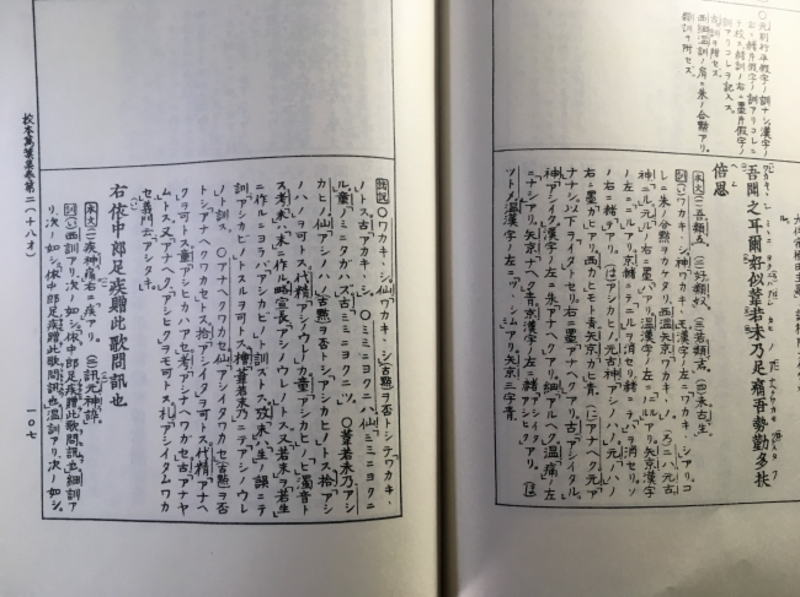

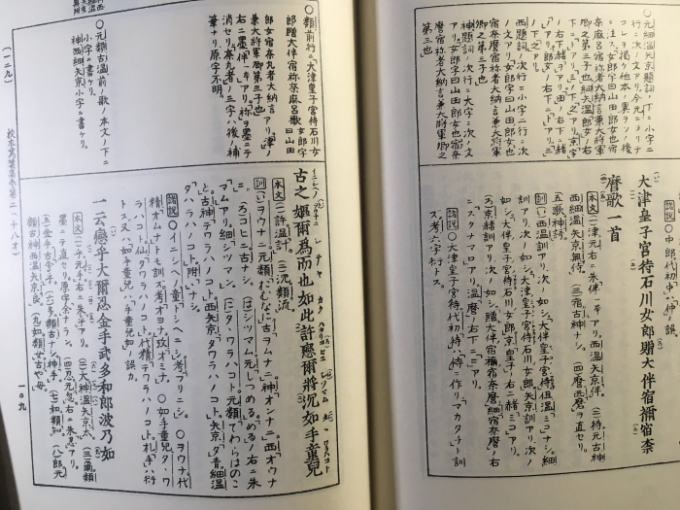

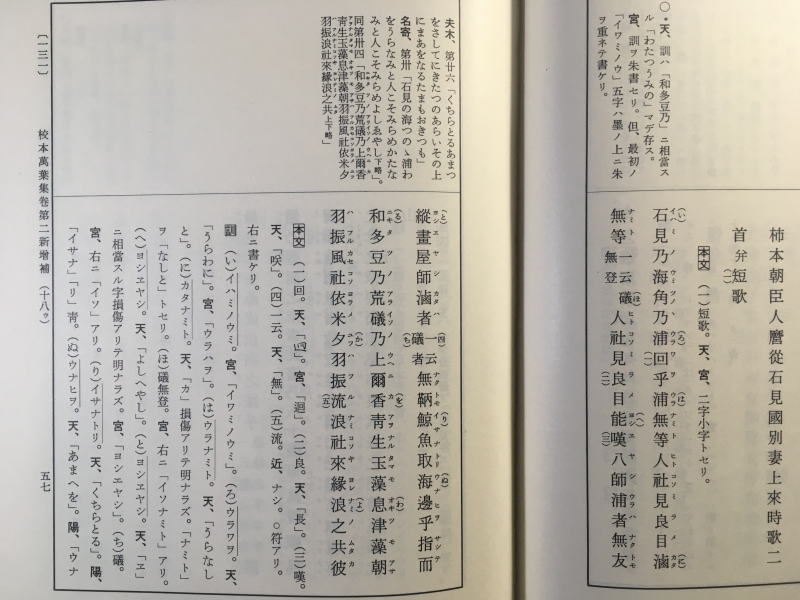

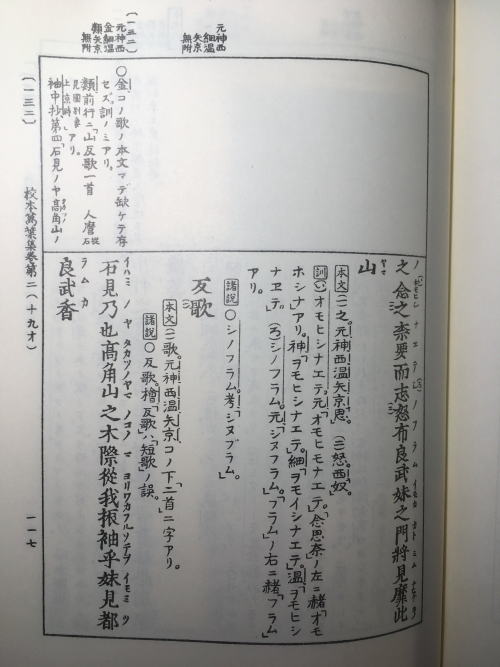

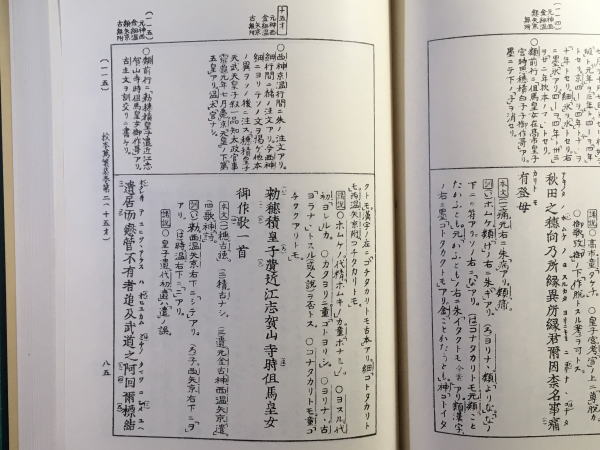

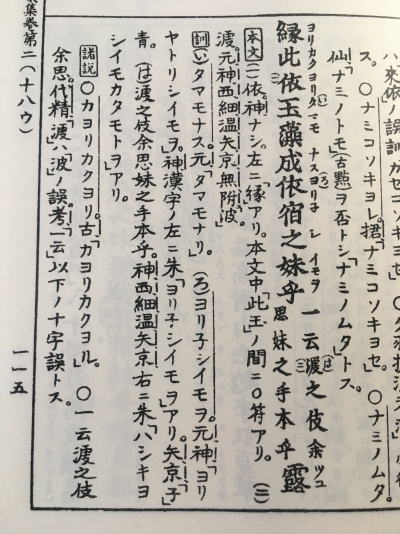

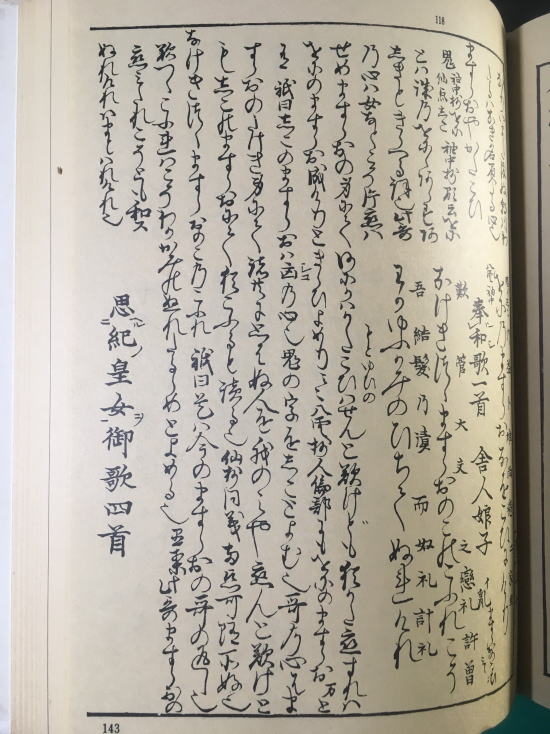

| 巻第二 105 | 「題詞」写本 | 校本 | 大津皇子竊下於伊勢神宮上来時大伯皇女御作歌 〔本文〕 「大」、神田本「火」。「伯」、金沢本「泊」。「歌」、元暦校本・金沢本・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、コノ下ニ「二首」ノ字アリ。 〔訓〕京都大学本、赭訓アリ。次ノ如シ。「竊ニ下於伊勢神宮上来ル時大伯ノ皇女ノ」。 温故堂本、「竊」ノ右下ニ「ニ」アリ。 細井本、「大伯」ノ右ニ「ヲホクノ」アリ。 〔諸説〕代匠記精撰本、「歌」ノ下ニ「二首」ノ字アルヲ可トス。 童蒙抄、「オホツノミコヒソカニイセノカンノミヤニクダリテノホリキタルトキオホキノスメヒメノミツキリノウタ」ト訓ズ。 万葉考、「竊下」ヲ「シヌヒクダリテ」、又「上来時」ヲ「ノホリキマストキ」ト訓ズ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 目録には御作歌二首とあり、ありぬべき事なり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 題詞原文「竊」 | 全注 | 「竊」 「116歌」の題詞にも見える。霊異記訓注などにより「ヒソカニ」と訓む。大津皇子が伊勢の大伯皇女を訪ねた時の皇女の作歌である。この題詞に「竊かに」とあるのは、皇女が斎宮であったため、姉弟でも簡単に逢うことを許されなかったのを、忍んで逢いに行かれたことをあらわしているのだろう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 題詞の「窃(ひそ)かに」は、皇子の伊勢行がこの(本文既述)謀反事件に関わるものとして理解されていたことを示すのであろう。(「新大系」本では、「竊」ではなく「窃」を当てているが、訓は同じ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 万葉集の題詞・左注でこの字を用いてある場合(90左注・109題詞・116題詞など)必ず男女の秘事に関する記述が見られる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「遣(やる)」 | 全注 | 【注】「大和へ遣ると」 「ヤル」は、遠くへ行かせるとか、物を与える、気を晴らすなどの意をあらわす動詞。ここは行かせる意。 うち日さす宮に行く子をまがなしみ留むれば苦し聴去(やれ)ばすべなし (4・532) -時の盛りを とどみかね 過し野利(やり)つれ- (5・804) などのように、手離したくないのに行かせてしまう意味が強い。ここも大和へ帰したくはないのに行かせるという気持ちがこめられている。 【考】 〔注〕にも触れたとおり、「大和へ遣る」には、愛する者を引き留めたい気持ちや、遠くへ手放す不安がこめられている。夜更けから暁方まで茫然と立ち尽くしていた皇女の、鶏鳴によって我にかえられた時の心境を想像させて、あわれ深い作である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「大和へやると」 都のある大和の国へかへしてやるとて、の意。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 「遣る」-行かせる。強制的語気が感じられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「鶏鳴(あかとき)」 | 注釈 | 【訓釈】「鶏鳴露尓(あかときつゆに)」 暁は仮名書例「安香等吉(アカトキ)」(15・3627)、「安可等伎(アカトキ)」(15・3641)などとあり、「アカトキ」と訓む。「明時(アカトキ)」の意で、それが轉じて「アカツキ」になつたのであるが、ここに原文「鶏鳴」とあり、又「五更」(8・1543、10・2213、その他)ともあつて、一番鶏の鳴く頃、春分、秋分時の午前四時、即ちまだ暗いうちをさしたものと思はれる。推古紀十九年の五月五日兎田野の薬獵に「鶏鳴(アカトキ)」に集合して「會明(アケボニ)」に出発する旨の記事がある。従つて暁露といふのは朝露といふより夜露と云つた方がふさわしいものである。夜露に濡れて弟皇子を見送られる姿である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「暁露に」 原文「鶏鳴」を「アカトキ」と訓む。「暁」(7・1263)、「五更」(12・3061)とも、「安可等伎」(15・3641)とも書かれている。「五更」は午前四時ころをさすので、「アカトキ」は夜明け前のまだ暗い時、文字通り一番鶏(どり)の鳴く時分をあらわすと見られる。推古紀十九年の「取鶏鳴時集于藤原池上、以會明乃往之」の「鶏鳴時」に「アカトキ」、「會明」に「アケボノ」の古訓がある。アケボノは夜がほのぼのと明けようとするところで、アカトキよりも後の時刻をさす。第三句「さ夜ふけて」で夜のふけたことをあらわし、この第四句では夜明けに近づくまでの時の経過を表現している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 「暁露」-「アカトキ」に置く露。「アカトキ」は「アカツキ」の古形。原文「鶏鳴」は『新撰字鏡』にも「鶏鳴、丑時」とあり、一番鶏が鳴く時刻という意味だが、実際は夜明けに程遠い深夜の午前二時前後をいう。『日本書紀』には九月九日天武崩御、同二十四日大津謀反、十月二日逮捕、翌三日処刑、とある。この伊勢下向はその九日間のことで、この歌が詠まれたのは恐らく九月三十日未明、月のないアカトキであったろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「吾立所霑之」諸訓 | 注釈 | 【訓釈】「吾立所霑之(わがたちぬれし)」 上に「ぞ」「や」「か」などの係詞がなくて「ぬれし」と連体形で結んだ例は古くは、 阿斯波良能 志祁志岐袁夜之 須賀多々美 伊夜佐夜斯岐弖 和賀布多理泥斯 (神武記) (アシハラノ シケシキヲヤニ スガタタミ イヤサヤシキテ ワガフタリネシ) ともあり、この先にも「我二人宿之(ワガフタリネシ)」(109)とあり、詠歎の意をこめて結ぶ場合に用ゐられる。また連体止であるから、上に「が」の助詞が用ゐられる例で「ワガ」と訓み、「ワレ」ではない(佐伯君『萬葉語研究』所収「萬葉集の助詞二種」参照)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「吾が立ち濡れし」 原文「吾」は「ワレ」とも訓めるが(古訓・拾穂抄など)、末尾を連体形で止める文においては「人妻児ろをいきに和我須流」(14・3539)、「萱畳いやさやしきて和賀布多利泥斯」(記)のように、「ワガ」であることが確かめられるので(佐伯梅友「万葉集の助詞二種」『万葉語研究』)、「ワガタチヌレシ」と訓む。「ヌレシ」を西本願寺本など「□(占を古)之」とするが、元暦校本・類聚古集・金沢本に「霑之」とあるのが正しい。「霑」は万象名義に「濡」の注があり、「濡・潤」などに通ずる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

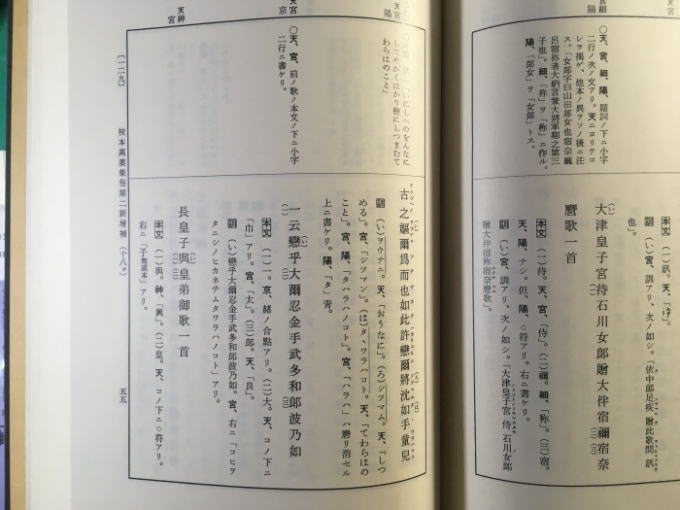

| 校本 | 「吾立所霑之(ワカタチヌレシ)」 元暦校本・金沢本・類聚古集「われたちぬれぬ」。元暦校本、下ノ「ぬ」ノ右ニ朱「シ御本」あり。 神田本「タレタチヌレハ」。「吾」ノ左ニ朱「ワカ」あり。「ハ」ノ右ニ「ヌィ」アリ。「之」ノ左ニ「シイ」アリ。 温故堂本「ワカタテヌレシ」。 京都大学本「吾」ノ左ニ赭「ワレ」アリ。「所霑之」ノ左ニ赭「ヌレヌ」アリ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 「吾立所霑之(あがたちぬれし)」 「109歌、我二人宿之(わがふたりねし)」の頭注で、〔我が二人寝し-ワ・ワレは単数形ア・アレに対して複数を表すことが多い。-〕 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

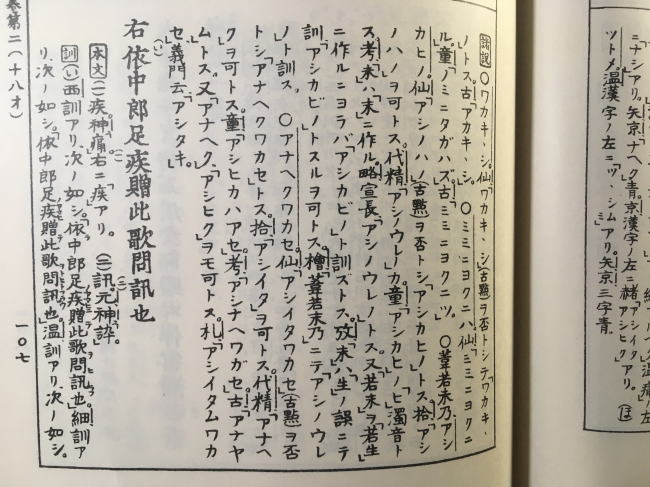

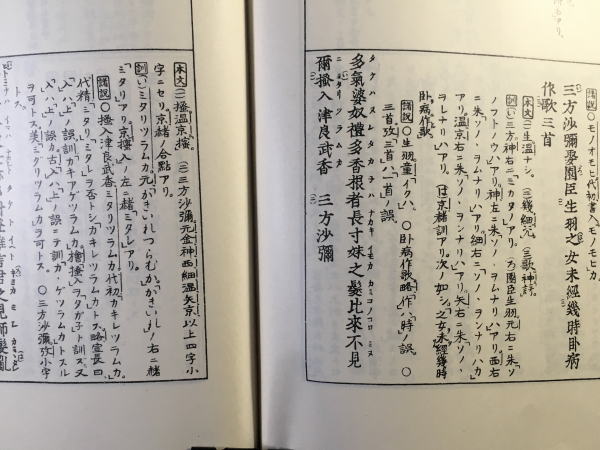

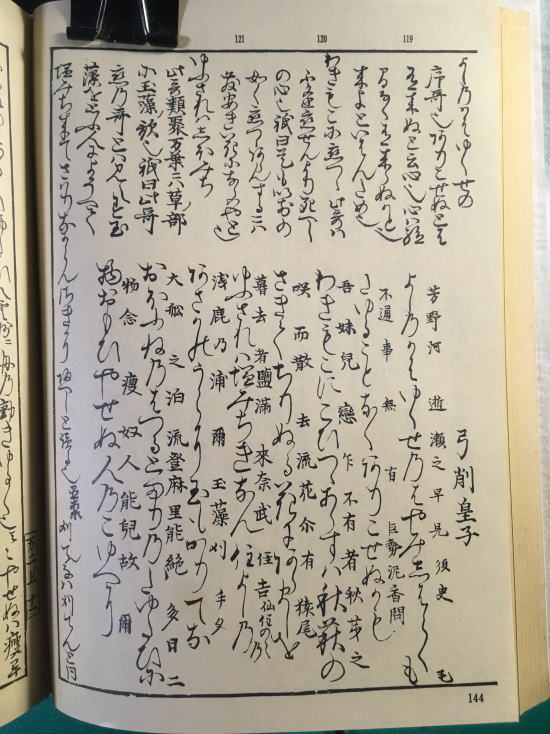

| 巻第二 106 | 原文「二人行杼」字余り考 | 新大系 | 初句原文は「二人行杼」。「フタリユケド」と訓むと字余りの規則に外れるが、「行(ゆ)く」の語を含む場合は、時に例外がある。「家に行きて(由伎弖)」(795)、「出て行きし(由伎斯)」(890)、「手に巻きて行かむ(由可牟)」(4007)など。一方に「いく」という語形もあったので、「行」の字を「イク」と訓むこともあり得る。「見つつゆかむ(由可牟)を置きていかば(伊加婆)惜し」(3990)は、「いく」が字余りを避けるための言い換えであることの明らかな例である。ここは「二人ゆけど、ゆき過ぎがたき」と訓でおく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「去過難寸」 | 注釈 | 【訓釈】「二人行杼 去過難寸 秋山乎」(二人行けど行き過ぎ難き秋山を) 「難き」は今も用ゐる「難し」の連体形で、意味は前にあつた「がてに」(95)、「がてぬ」(98)と似てゐるが、それは前述のやうに、可能の意の動詞に打消の助動詞がつづいたもので、後には用ゐられなくなつたものであり、「難し」は、困難な、むつかしい、などの意の形容詞である。しかもその両者が混同される傾向の当時はやく認められる事既に(95)述べておいたが、口語に訳する場合、両者共に「かねる」といふ言葉を用ゐるにしても、本来別のものであるといふ認識の上に立つべきものだと思ふ。従つてこの三句も、「二人で連立つて行つても行き過ぎ難い秋山」、といふので、それは秋山が何となく物さびしく、わびしいものであるといふ心がこめられてゐる事がわかる。私注に「寧ろ秋山の趣深いのに引かれて行きすぎかねるといふのがほんとではあるまいか。『行きすぎがたし』といふ集中の例も必ずしも困難である為といふ風にはなつて居ない。」とあり、注意すべき新見のやうであるが、これも「難し」と「かてに」との混同によつたものと思はれる。 稲日野(いなびの)も 去過勝尓(ユキスギカテニ) 思へれば心恋しき加古の島見ゆ (3・253) は私注にいふ「趣深いのに引かれて行きすぎかねる」例であるが、そこには「かてに思ふ」とあつて「難き」ではない。「行き過ぎ難き」の例は集中ここ一例のみである。また作意から云つても秋山に心ひかれるのであるならば「二人行けど」といふ語が生きて来ない。これはやはり従来の解釈でよい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「行き過ぎ難き秋山を」 原文「去過難寸秋山乎」の「去」を「ユキ」と訓む。「去」は玉篇に「丘盧反離也往也」とあり、「往」に通ずる。「離」にも近く、ある場所を離れてゆく場合に用いられることが多い。「行き過ぎ難き」は淋しく恐ろしくて容易に通り過ぎがたいことを言う。秋山の趣深さにひかれて行き過ぎかねると解する説も見られるが (私注) 、それでは初句の「二人行けど」が生きないだろう。「難寸」は「カタキ」と清音に訓む。「カタシ」と「カテニ」については「95歌」の〔注〕参照。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 「二人行けど行き過ぎ難き」 二人でいたわりつつ行っても通過困難な。速総別王(はやぶさわけのおおきみ)・女鳥(めとりの)王の駆落ち(→385)などを暗示するか。 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 〔以下「巻第三-385」歌に関して〕 柘枝仙が歌三首 霰降り吉志美が岳をさがしみと草取りかなわ妹が手を取る 「頭注」一部 『古事記』仁徳天皇の条に天皇の弟速総別王が女鳥王と愛の逃避行をした際に詠んだという歌に、「梯立(はしたて)の倉梯(くらはし)山を険しみと岩かきかねて我が手取らすも」というのがあり、『肥前国風土記』にも「杵島曲(きしまぶり)」という曲名で、「霰降る杵島が岳を険しみと草取りがねて妹が手を取る」とある。これらの先後関係は不明。この歌も男女の駆落ちの民謡が「仙柘枝(やまびめつみのえ)が歌」に組み合わされたものか。 「本文左注」 「右一首或云 吉野人味稲与柘枝仙媛歌也 但見柘枝傳無有此歌」 〔右の一首、或いは云はく、吉野の人味稲(うましね)、柘枝仙媛(つみのえやまびめ)に与ふる歌なり、といふ。ただし、柘枝伝(しゃくしでん)を見るに、この歌あることなし。〕 「柘枝伝補注」 柘枝仙媛に関する伝記的小説。漢文的潤色を受けた文体で書かれた某官人の述作か。柘枝伝説はその具体的内容を明らかにしないが、柘の枝が吉野川の漁夫味稲の梁掛かって美女と化し、やがて味稲と同棲したが、遂に昇天したという筋かと思われる。『懐風藻』や『続日本後紀』所載の長歌などに見え、その間内容に多少の差があるが、もとは白鳥処女伝説の一種で、これに中国渡来の神仙思想をからませたものと言われる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「如何」諸訓 | 注釈 | 【訓釈】「いかにか君がひとり越ゆらむ」 「イカニ」を旧訓「イカデ」とし、諸注多くそれに従つてゐたが、山田博士の「奈良朝文法史」に「いかで」の語は「続日本後紀」、仁明天皇の嘉祥二年三月の條の長歌に「四方之国 隣皇波 百嗣尓 継云止毛 何弖加(イカデカ) 等久有牟」とあるが文献に見える最初であつて、集中の「如何」「何如」等を「」イカデ初と訓むは当たらない、と述べられてゐるに従ふべきであり、「伊可尓可阿我世武(イカニカアガセム)」(5・795)、「伊可尓可和可武」(5・826)などの仮名書例に従ひ、童蒙抄に「イカニ」とあるによるべきである。攷證に「武」の上に「良」が脱したものとしてゐるが、「春立下(ハルタツラシモ)」(10・1812)の如きも「ラ」が訓添になつてゐるから、今も訓みそへて「ラム」と訓む。既に山道にある君を思ひやられ、現在推量として、どのやうにして、ひとり越えてをられる事であらう、と云はれてゐるのである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「いかにか君が」 原文「如何君之」の「如何」を旧訓「イカデ1と訓み、代匠記ほか江戸時代の諸注のほとんどがそれによっているが、童蒙抄に「いかにか」とし、講義にそれを受けて、イカデは万葉集に仮名書きが見えず、おそらく平安時代に入ってから生じた語であろうと説いた。同じ山田孝雄の『奈良朝文法史』によれば、イカデの語は、続日本後紀に、仁明天皇の嘉祥二年三月の歌に、「何弖加等久有牟(イカデカヒトシクアラム)」とあるのが文献に見える最初の例である。イカニは、どのようにと状態を問うのに対し、イカデは、なぜという理由を問うのであって、意味の上からも、ここはイカニでなければならない。「伊可尓可阿我世武(イカニカアガセム)」(5・795)、「礼久礼等伊可尓可由迦牟(クレクレトイカニカユカム)」(5・888)などの仮名書き例を見る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「獨越武」諸訓 | 全注 | 【注】「ひとり越ゆらむ」 原文「獨越武」を「ヒトリコエナム」と訓む説もある (万葉考・古義・略解など)。戦後の注釈書では、佐佐木評釈および全註釈に「ヒトリコユラム」と「ヒトリコエナム」の両訓を併記し、前者が現代の山行の状態を推量する意味であるのに対し、後者は、これから越えようとする様を思いやる意味になると説いている。「コエナム」も、一説として可能性を認められたのであろう。「越武」をどう訓むべきか。「越(良)武」とも、「越(奈)武」とも記されていないので、講義に言うように文字面からは決定し難いのである。ただし、前歌との関係から言えば、夜更けて弟を見送り、そのまま闇の中に立ち続けた皇女が、暁の露に濡れつつ、いまごろ弟は秋山を越えているだろうと想像して詠まれたものとする方が、これから越えようとしている状態と解するより遥かにまさるようだ。てゐるから、今も訓みそへて「ラム」と訓む。既に山道にある君を思ひやられ、現在推量として、どのやうにして、ひとり越えてをられる事であらう、と云はれてゐるのである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

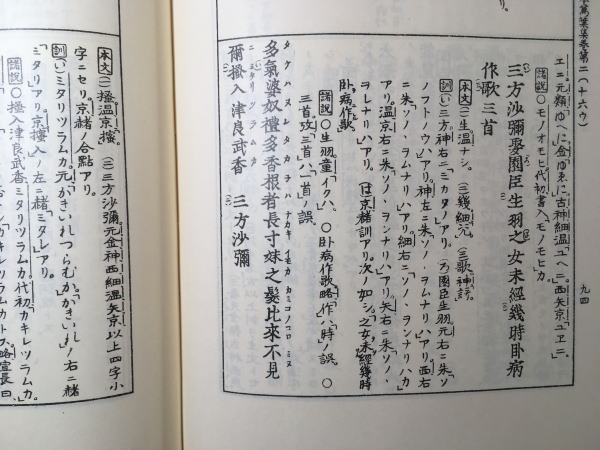

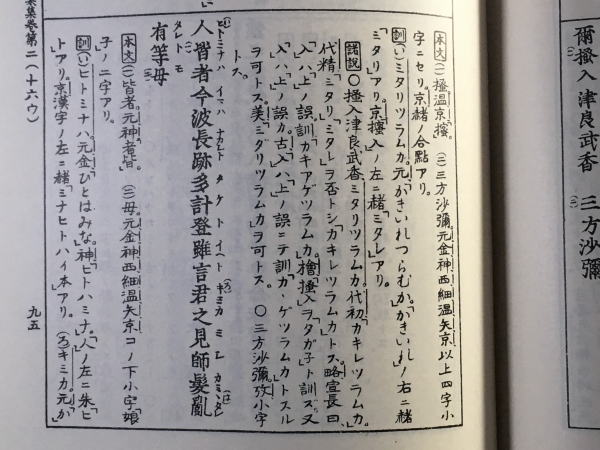

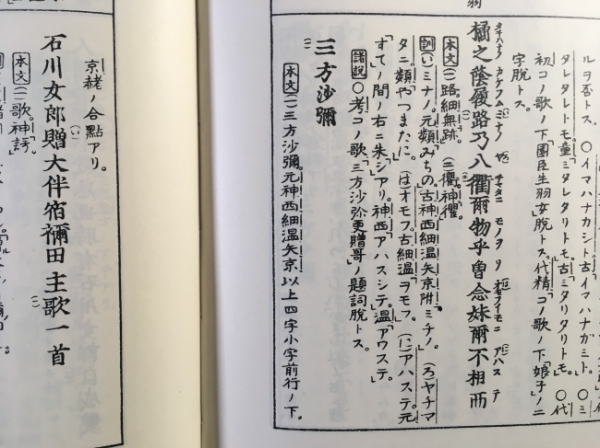

| 巻第二 107 | 未詳の枕詞「あしひきの」 | 註釈 | 有抄云、山ヲアシヒキトイフニ、四義アリ。一ニハ、三方ノ沙弥カ、惡日ニ山ヲコヱケルニ、大雪ニアヒテ、ミチヲウシナヒタリケルトキ、アシヒキノ山チモシラスシラカシノエタモタワヽニユキノフレヽハト詠レケレハ、アシヒキ [キヒィ] タルユヘニ、アシヒキト云也。二ニハ、推古天皇山ニイリテ、カリシ給シニ、御足ニクヒヲフミテナヘキテヒキ給ヒケルヨリ、山ヲ、アシヒキトイフ。日本記ニミヱタリト云々。三ニハ、天竺ニ、一角仙人卜云仙人、額ニ一ノ角アリ。鹿ノ足ナリ。道力 [通力カ] ハアリケレトモ、雨フリテ山ノミチノスヘリケルニ、タフレテ足ヲソコナヘリ。アシヲヒキシニヨリテ、足ヒキトイヘリ。委見智度倫第十七云々。四ニハ、昔天地サケワカレテ、日本土泥、イマタ、カタマラサリシトキ、人ミナ山ニアリケリ。トカクアリキケルニ、アトノアリケレハ、日本ヲ山アトヽイヒキ。ヤマトヽイフコレナリ。山ヘオリノホリスルハ、アシヲヒクニ似タレハ、アシヒキトイフ也。四義ノ中ニ、第四ノ義ヲモチヰルヘシトイヘリ。アシヒキノ義、イヒナシ、ヒトツニアラス。カヤウニコトノヲコリサマサマニイヒノベラレヌレハ、コノウヘニハ、ミヱタラン義ヲ尺シアラハシテモ、ヨシナキカタハヘルヘケレトモ、コトニヲイテ、アマタノ義モツネノコト也。又コノ歌ノミチモ、イマノヨハカリニカキルヘカラス。過去遠々、末來永々カキリモアルヘカラス。然ルニコノタヒニカキリテ、イフヘキコトノアラハレスシテ、ヤミナンコトモウラミナキニアラス。イマノヨヒト、コトニマコトノユヱヲサトラサルコト、ミツノタカラ、アキラカニテラシミタマハムコト、カナシキニヨリテ、ミヱサトリタル義ヲアラハスヘシ。カツハ、サキノ四義、アマタアルニハニタレトモ、タヽソノオコリヲ、イヒカヘタルハカリ也。三方ノ沙弥カ、フカキ雪ニミチマヨヒテ、アシヒ [ヲィ] キケルトイフモ、天竺ノ一角仙人カ、雨フリニ山ミチニタフレテ、アシヒキケルトイヘルモ、推古天皇ノ御事モ、ヌ日本ノ士泥イマタカタマラサリケルトキ、山ニオリノホルカ、足ヲヒクニ似タリケレハトイフモ、タヽ由縁ヲイヒカヘタルハカリ也。アシヲヒク義コレ一義也。ウルハシクアマタノ義トモイフニタラス。山ヲアシヒキトイフコトハ、ヤトイフハタカキ義、マトイフハホムル義、マトカナリトイフ詞也。カクルコトナク、トヽノホリタルヲ、マトカナリトイフ。然ルニ山齋 [アシヒ] トイフ木、コトニサカへタル木也。コノ木昔筑紫 [ツクシ] ノカタニオホカリケリ。コトニサカフル木ナルカユヱニ、此集ノ第七卷ノ歌ニハ、アシヒサ [ナィ] ス、サカヱシキミカ、ホリシヰノト、ヨソヘヨメリ。山ハタカクマトカナレハ、山ヲイヒイテムトスル諷詞ニ、アシヒキトヲケル也。アシヒトイフ木ナレハ、アシヒキトイフ、タトヘハ、サクラヲ、サクラ木トモイヒ、カシハヲ、カシハキトモイフカ如シ。山齋ハ、アシヒナリ。然レハ、山齋トカキテ、ヤマト訓スルモ此義也。此道ノ賢哲、イカテカ覺悟セサランヤ。源順等モ、存知シタリケルナルヘシ。カツハ、住吉玉津島明神、宜 [・ヘシ] クv垂タマフ2知見ヲ1焉。天平二年庚年 [マヽ] 冬十一 [二ィ] 月、太宰師 [帥ィ] [ダサイノソツ] 大伴卿、向京上道之後、還入故郷家作家三首中云、與妹爲而二作之 [イモトヰテフタリツクリシ] 、吾山齋者 [ワカヤマハ] 、木高繁成家留鴨 [コタカクシケクナリニケルカモ] 云々。但此義、我門弟ニアラスシテ、サカシサタテム者ノ、謗家ノ器量トナリヌヘカラン人ニ、ユメユメキカシムヘカラス。有抄云、山ヲアシヒキトイフニ、四義アリ。一ニハ、三方ノ沙弥カ、惡日ニ山ヲコヱケルニ、大雪ニアヒテ、ミチヲウシナヒタリケルトキ、アシヒキノ山チモシラスシラカシノエタモタワヽニユキノフレヽハト詠レケレハ、アシヒキ [キヒィ] タルユヘニ、アシヒキト云也。二ニハ、推古天皇山ニイリテ、カリシ給シニ、御足ニクヒヲフミテナヘキテヒキ給ヒケルヨリ、山ヲ、アシヒキトイフ。日本記ニミヱタリト云々。三ニハ、天竺ニ、一角仙人卜云仙人、額ニ一ノ角アリ。鹿ノ足ナリ。道力 [通力カ] ハアリケレトモ、雨フリテ山ノミチノスヘリケルニ、タフレテ足ヲソコナヘリ。アシヲヒキシニヨリテ、足ヒキトイヘリ。委見智度倫第十七云々。四ニハ、昔天地サケワカレテ、日本土泥、イマタ、カタマラサリシトキ、人ミナ山ニアリケリ。トカクアリキケルニ、アトノアリケレハ、日本ヲ山アトヽイヒキ。ヤマトヽイフコレナリ。山ヘオリノホリスルハ、アシヲヒクニ似タレハ、アシヒキトイフ也。四義ノ中ニ、第四ノ義ヲモチヰルヘシトイヘリ。アシヒキノ義、イヒナシ、ヒトツニアラス。カヤウニコトノヲコリサマサマニイヒノベラレヌレハ、コノウヘニハ、ミヱタラン義ヲ尺シアラハシテモ、ヨシナキカタハヘルヘケレトモ、コトニヲイテ、アマタノ義モツネノコト也。又コノ歌ノミチモ、イマノヨハカリニカキルヘカラス。過去遠々、末來永々カキリモアルヘカラス。然ルニコノタヒニカキリテ、イフヘキコトノアラハレスシテ、ヤミナンコトモウラミナキニアラス。イマノヨヒト、コトニマコトノユヱヲサトラサルコト、ミツノタカラ、アキラカニテラシミタマハムコト、カナシキニヨリテ、ミヱサトリタル義ヲアラハスヘシ。カツハ、サキノ四義、アマタアルニハニタレトモ、タヽソノオコリヲ、イヒカヘタルハカリ也。三方ノ沙弥カ、フカキ雪ニミチマヨヒテ、アシヒ [ヲィ] キケルトイフモ、天竺ノ一角仙人カ、雨フリニ山ミチニタフレテ、アシヒキケルトイヘルモ、推古天皇ノ御事モ、ヌ日本ノ士泥イマタカタマラサリケルトキ、山ニオリノホルカ、足ヲヒクニ似タリケレハトイフモ、タヽ由縁ヲイヒカヘタルハカリ也。アシヲヒク義コレ一義也。ウルハシクアマタノ義トモイフニタラス。山ヲアシヒキトイフコトハ、ヤトイフハタカキ義、マトイフハホムル義、マトカナリトイフ詞也。カクルコトナク、トヽノホリタルヲ、マトカナリトイフ。然ルニ山齋 [アシヒ] トイフ木、コトニサカへタル木也。コノ木昔筑紫 [ツクシ] ノカタニオホカリケリ。コトニサカフル木ナルカユヱニ、此集ノ第七卷ノ歌ニハ、アシヒサ [ナィ] ス、サカヱシキミカ、ホリシヰノト、ヨソヘヨメリ。山ハタカクマトカナレハ、山ヲイヒイテムトスル諷詞ニ、アシヒキトヲケル也。アシヒトイフ木ナレハ、アシヒキトイフ、タトヘハ、サクラヲ、サクラ木トモイヒ、カシハヲ、カシハキトモイフカ如シ。山齋ハ、アシヒナリ。然レハ、山齋トカキテ、ヤマト訓スルモ此義也。此道ノ賢哲、イカテカ覺悟セサランヤ。源順等モ、存知シタリケルナルヘシ。カツハ、住吉玉津島明神、宜 [・ヘシ] クv垂タマフ2知見ヲ1焉。天平二年庚年 [マヽ] 冬十一 [二ィ] 月、太宰師 [帥ィ] [ダサイノソツ] 大伴卿、向京上道之後、還入故郷家作家三首中云、與妹爲而二作之 [イモトヰテフタリツクリシ] 、吾山齋者 [ワカヤマハ] 、木高繁成家留鴨 [コタカクシケクナリニケルカモ] 云々。但此義、我門弟ニアラスシテ、サカシサタテム者ノ、謗家ノ器量トナリヌヘカラン人ニ、ユメユメキカシムヘカラス。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

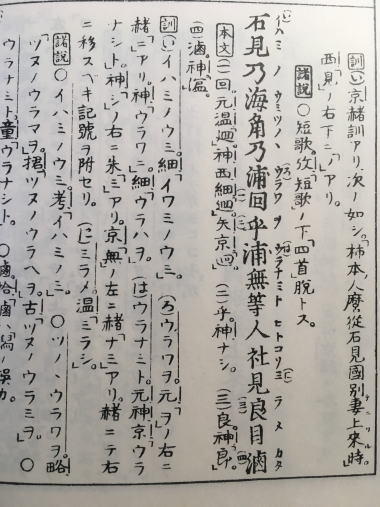

| 古義 | 足日木乃 [アシヒキノ] (木ノ字、仙覺註本には來と作り、) は、山 [ヤマ] の枕辭なり、(日の言清て唱フべし、古言清濁考に委ク出ツ、) さてこの詞の意、昔來 [ムカシヨリ] くさぐさ説あれど、皆あたらず、(それが中に、近キ頃本居氏古事記傳に、阿志比紀 [アシヒキ] は足引城 [アシヒキキ] にて、足 [アシ] は山の脚 [アシ]、引 [ヒキ] は長ク引キ延たるを云、城 [キ] とは凡て一構 [ヒトカマヘ] なる地を云て、此レは即チ山の平なる處を云、其は周リに限ありて、自 [オノヅカラ] 一トかまへなればなり、されば足を引たる城の山、といふつゞけなりと云るは、舊説どもより見れば、こよなくすぐれて、古意を得たるに似たれども、なほよく思ふに、山の周リに限ありとて、一トかまへのものとせむは、いさゝけなる小山などこそあらめ、千里 [チヘ] 百疊 [モヽヘ] 奧域 [オクカ] も知ぬ大山をば、いかでか、一トかまへのものとはすべからむ、狹小 [チヒサ] く倚 [カタヨ] りたる、思ヒ量リをはなれて、考へ見ずは、廣大無偏 [ヒロクオホキ] なる古ヘ人の心詞には、協ふべきことにあらずなむ、かく今までの説どもの、信がたきによりて、余 [オノレ] 年月かにかくに、おもひめぐらして、今やうやうに、一ノ義を思ひ得たり、) まづ阿志 [アシ] は伊加志 [イカシ] にて、(伊加 [イカ] の切阿 [ア]、) 茂檜木之 [イカシヒキノ] と云なるべし、茂 [イカシ] とは茂穗 [イカシホ]、茂彌木生 [イカシヤクハエ]、また重日 [イカシヒ]、嚴矛 [イカシホコ]、伊加志御代 [イカシミヨ] などの茂 [イカシ] にて、此 [コヽ] は檜の木の茂み榮えたるを稱美 [ホメ] て、茂檜木 [イカシヒキ] とは云るならむ、(地ノ名に葦城 [アシキ]、葦穗山 [アシホヤマ] などいふも、もしは、茂城 [イカシキ]、茂穗 [イカシホ] の義にはあらざるにや、然る意ならば、伊加志 [イカシ] を切て、阿志 [アシ] と云る例ともなるべし、) かくて檜をば、今ノ世には檜之木 [ヒノキ] とのみ呼 [イヘ] ど、古ヘは比伎 [ヒキ] とそいひけむ、都婆伎 [ツバキ] といふも、もとは都婆 [ツバ] と云けむを、(都婆市 [ツバイチ] を、海石榴市 [ツバイチ] と書るをも思ヒ合スべし、) 其を都婆乃木 [ツバノキ] と云ハずして、都婆伎 [ツバキ] と云る例をも合セ思ハべし、さるは集中に、この枕詞を、足檜木とも多く書るを、七ノ卷また十一に三處、十二に二處までに、足檜 [アシヒキ] とも書たるを合セ思フべし、(比伎 [ヒキ] と呼しならずは、檜の一字を、かくあまた所に、ヒキに用ふべき謂 [ヨシ] なし、) かくて山に屬くは、茂檜木 [イカシヒキ] の生樹 [ヒタテ] る山、と云意にいひかけたるものなり、さてしからば、生 [オフ] とか樹 [タツ] とかいふ言なくては、足はぬごと思ふめれど、其は白浪之濱 [シラナミノハマ]、白管之眞野 [シラスゲノマヌ]、炎之春 [カギロヒノハル](これら白浪のよする濱、白管の生る眞野、炎の燎る春の意なり、) などやうに云ること、枕詞にはあまた見えたれば妨なし、かくて山には數種 [クサグサ] の木あれば、檜をのみ云むは、いとかたくなしとおもふ人もあるべけれど、しからず、さるは檜は、諸木 [キヾ] の長上 [ツカサ] にして、此を眞木 [マキ] とも稱へ云て、その長上 [ツカサ] なる檜を云ヘば、其餘 [ソノホカ] の諸木 [キヾ] は、皆自 [オノヅカラ] 其ノ中にこもれることなればなり、(集中に、眞木之立荒山 [マキノタツアラヤヤ] とも、眞木立山 [マキタツヤマ] ともよめるをも思フべし、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「あしひきの」 山の枕詞。「き」の文字原文に「木」とあり、記紀の例も「紀」又は「木」とある。いづれも「乙類」の仮名である。然るに又「曳」「引」の文字を用ゐたものが人麻呂集その他に見える。それによると四段活用動詞の連用形だから、その「き」は「甲類」の仮名であるはずである。この事はこの枕詞の原義がはやくわからなくなつてゐて、人麻呂時代には原義とは違つた解釈を勝手に試みたものでないかと思はれる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 【頭注】「あしひきの」 山の枕詞。語義・かかり方未詳。→ 「466歌」 以下「466歌」頭注 「あしひきの」-原文「足日木乃」とあり、このようにキに乙類の仮名を用いたものが82例あり、一方「足引」「足曳」などと記し、これらは四段の連用形を表し、そのキが甲類のものが20例ある。「足疾乃」 (670) などの例もごく一部にあり、それらは足を引く、足が不自由だ、などと解され、後者の傍証となるが、すべて二次的な民間語源を反映した表記とみるべきであろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 「あしひきの」は山に掛かる枕詞。語義未詳。相聞の歌では、女が男の訪れを待つのが普通であり、男が女を、しかも山中で待つということは尋常ではない。皇子と郎女の間の特殊な事情を窺わせる。題詞の「石川郎女」は、同じ頃、草壁皇太子と関係のあった石川女郎 (110題詞) と同一人であり、大津皇子としては、草壁皇太子の愛する女性を奪う行為であった。「109題詞」にも「大津皇子の窃かに石川女郎を婚きし時に」とある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「やまのしづくに」 | 全注 | 【注】「山のしづくに」 「ヤマノシヅク」は、山の岩角や木の葉、木末などから落ちるしずくを言うと思われる。記紀歌謡に見えず万葉集でもこの贈答歌に見られるのみの珍しい語。「山露」という中国詩の表現の翻読語きあもしれないが、未詳。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 山之四付二 [ヤマノシヅクニ](之ノ字、拾穗本には乃と作り、) は、山の草木よりしただる滴 [シヅク] になり、(金葉集に、戀しさを妹しるらめや旅宿して、山のしつくに袖ぬらすとは、) 十九に、足日木之山黄葉爾四頭久相而將落山道乎公之越麻久 [アシヒキノヤマノモミチニシヅクアヒテチラムヤマヂヲキミガコエマク] とあり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第四句原文「沾」 | 全注 | 【注】「吾立ち濡れぬ」 原文「沾」は、西本願寺本に「沽」とあるが、金沢本・細井本・京都大学本による。万象名義には「薄」とあるのみだが、新撰字鏡には「霑字」の注が見え、「ヌル」と訓む。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 108 | 原文「吾乎待跡」旧訓 | 全注 | 【注】「吾を待つと」 旧訓「ワレヲマツト」であったが、万葉考に「アヲマツト」とした。「阿袁麻多周良武」 (5・890)、「安乎麻知可祢弖」 (14・3562) など集内の仮名書きによっても「アヲマツト」と訓むべきだろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 吾乎待跡君之沾計武足日木能山之四附二成益物乎 [ワレヲマツトキミカヌレケムアシヒキノヤマノシツクニナラマシモノヲ] 「吾」は「わ」とひと文字にも讀べし、下にさもよめり、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第二句原文「沾」 | 全注 | 【注】 「沾」を元暦校本・紀州本・西本願寺本・大矢本に「沽」とする。金沢本・細井本・温故堂本・京都大学本に「沾」とあるのが正しい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

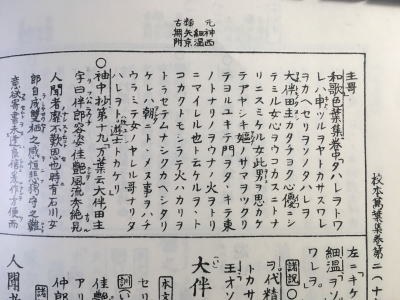

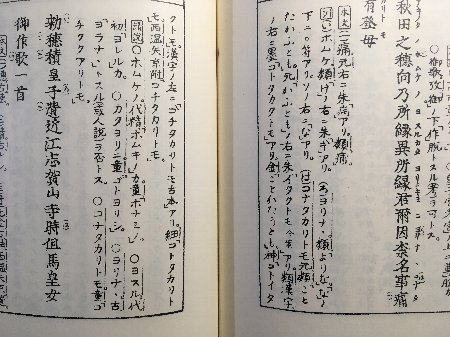

| 巻第二 109 | 題詞原文〔注〕 | 注釈 | 「大津皇子竊婚石川女郎時津守連通占露其事皇子御作歌一首」 「女郎」を金澤本に「郎女」とある。前二首の題詞によるとこれも郎女とあるが正しいやうに見える。しかし郎女をまた女郎と書いたとも思はれるので、もと「女郎」とあつたのを金澤本は前二首の題詞に習つてさかしらに改めたとも考へられる。金澤本はこの巻については最も古い写本ではあるが、文字の字体なども必ずしも原本の字体に拘泥しないところが見えるので、今は、この本以外の諸本すべて「女郎」とあるを改める事はさし控へる。檜嬬手別記には、女郎とは今も遊女を呼ぶやうに、昔も遊行女嬬に用ゐた名で、もとは郎女と女郎とは違つてゐたのではないか、といふ説が述べられてゐるが、これは推測の説にすぎず、下にも見られるやうに同人を郎女とも女郎とも書いたと考へる。 「津守連通」は和銅七年正月に正七位上より従五位下に、同十月には美作守になつてゐる。養老五年正月二十七日の詔に「文士武士。国家所重。醫卜方術。古今斯祟。冝擢於百僚之内。優遊学業、堪為師範者。特加賞賜、勸勵後生」とあつて、陰陽道の中でこの人も絁十疋、絲十絇、布二十端、鍬二十口を賜はつてゐる。七年正月には従五位上に叙せられてゐる。この作のなされた時は、右の恩賞を賜はつた時よりも更に三十五年許も前、年少気鋭の頃であつた事が察せられる。津守は攝津の住吉の津を守る職名が姓となつたもので、新撰姓氏録、攝津国神別、天孫の條に津守宿祢があり、和泉国神別、天孫の條に津守連がある。今は後者で、天火明命 (アメノホアカリノ) の男、天香具山 (アメノカゴヤマ) の後とある。 題詞の下に、金澤本、元暦本、紀州本には小字で「未詳」の文字がある。後人の注かと思はれる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 「大津皇子竊婚石川女郎時津守連通占露其事皇子御作歌一首 [未詳]」 「竊」-既出。105歌題詞。「石川女郎」-金沢本にのみ「石川郎女」とある。それによれば前歌の石川郎女にも一致し、正しいように思われるが、110歌の題詞にも「石川女郎」と記され、そこでは金沢本・元暦校本・紀州本・西本願寺本など古写本のすべてが「女郎」で一致しているから、女郎とも郎女とも記したと見るべきであろう。金沢本の「郎女」こそ前の題詞にひかれて、後人がさかしらに改めたものと考えられる (注釈)。なお中国では、「女郎」は男子のように才能ある婦人、もしくは未婚の少女を意味する称であり (八木沢元『游仙窟全講』)、「郎女」という称は無いらしい。他人の子を呼ぶ敬称「郎子」からの連想によってイラツメをあらわすために作られた和製の熟字か。「婚」-古事記に「欲婚稲羽之八上比賣」「其女須勢理毘賣出見為目合而相婚還入」「故相感共婚供住之間」など多くの例を見る。それらはマグハヒ・ヨバヒ・アヒなどに相当し、文脈によって読みわけられるようだ。万葉集の歌中には「結婚 (ヨバヒ)」 (9・1809、12・2906)、「左結婚 (サヨバヒ)」 (13・3310)の例を見るが、この題詞の場合は、すでに交渉を持ったのちのことなので、アフと訓むのが適切と思われる。 「津守連通」-和銅七年正月に従五位下となり、美作守を経、養老七年正月に従五位上に昇った陰陽道の大家。その占によって大津皇子と石川女郎との関係が暴露された時、皇子の作られたのが109歌であるという。「注」-題詞下に、金沢本・元暦校本・紀州本には「未詳」の小字注がある。何を未詳とするのか明確ではない。あるいは巻一の額田王歌 (7) と同様、作歌の時期に関して不審が抱かれたのであろうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「津守之占尓」異訓 | 全注 | 【注】「津守が占に」 旧訓「ツモリノウラ」で、佐佐木評釈・全註釈・古典大系・注釈なども同訓であるが、窪田評釈・私注・古典全集・桜楓社本・古典集成・講談社文庫などは「ツモリガウラ」と訓む。助詞「ガ」と「ノ」の違いについては、青木伶子「奈良時代における連体助詞『ガ』『ノ』の差異について」(国語と国文学昭和二十九年三月) にも記されているように、「ガ」に親愛・軽侮のこめられる場合があるので、ここは「ガ」の方が相応しい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「将告登波」旧訓 | 童蒙抄 | 大船之津守之占爾將告登波益爲爾知而我二人宿之 [おほふねの、つもりのうらに、のらんとは、まさしにしりて、わがふたりねし] 將告登波 古本印本ともに、つげんとはとよめり。しかれども第一卷の雄略天皇の御歌にて註せるごとく、つぐると云古語をのるともいひしなれば、こゝは大船のとよみ出し給ひて、しかもうらにとあれば、うらへにのると浦に乘との義をよせてよみ給ふ歌なれば、告はのるとよむべき也 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「のらむとは」 原文「告」とあつて旧訓に「ツゲム」とあつたのを童蒙抄に「ノラム」と改めたに従ふべきであるが、「うらへにのると浦に乗るとの義をよせて」とあるは従ひがたい。「告」の字は「われ旅なりと於妹告社 (イモニツゲコソ)」 (10・2249) の如く「ツグ」と訓むべきものもあり、「父母に事毛告良比 (コトモノラヒ)」 (9・1740) の如く「ノル」と訓むべきものもあるが、「ツグ」の例は、 ほととぎす鳴くと人都具 (ツグ) [17・3918] 都の人に都気 (ツゲ) まくは [20・4473] いまだ見ぬ 人にも都気 (ツゲ) む [17・4000] の如く、知らせる、通知する、報告する、など、伝達の意に用ゐられてをり、「ノル」の方は、 み越道の多武氣(峠・手向け)に立ちて妹が名能里 (ノリ) つ [15・3730] 石ふまず空ゆと来ぬよ汝が心能礼 (ノレ) [14・3425] まさでにも乃良 (ノラ) ぬ君が名占に出にけり [14・3374] の如く、打ち明けるとか、宣言するとか、いふ意に用ゐられてをり、それらを較べて今の場合は「ノル」の方が適切であり、殊に、 夕占問ひ占正謂 (ウラマサニノレ) [11・2506] 夕占にも占尓毛告有 (ウラニモノレル) 今宵だに [11・2613] の如く占の場合には「ノル」の語が用ゐられてゐるやうに思はれるので、今は「ノラム」と訓む。占に顯さうとは、の意。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「益為尓知而」諸訓 | 代匠記 | 「盆爲爾知而」 (まさしにしりて) マサシニは正しくなり、西行もまさしに見えてかなふ初夢と、立春の歌によまれたり、汝が占にあらはされむとは、我心の占にも兼て正しく知ながら、思かねて云初て逢つるぞと、不爭して讀たまへり、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 「盆爲爾知而」 (まさしにしりて) まさしにのしは助語也。まさしくしりてといふ意地。此爲の字少心得がたけれど、先は助語に見るべき也。爾の字もしくは久の字具抔のあやまりにてあらんか。まさしくしりてとあればやすき也 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 「益爲爾知而」(カネテヲシリテ) 益爲爾知而は、益爲爾の三字は、必 [キハメ] て誤字なり、(岡部氏が、益爲爾 [マサシニ] は正 [マサ] しになりといへれどいかゞ、さらば直に益爲久 [マサシク] とこそいはめ、西行が立春の歌に、まさしに見えてかなふ初夢とよめるは、今の御歌の誤字によりてよめるなれば、證とするにたらず、又略解に、本居氏の説とて、爲 [シ] は氐の誤ならむと云て、十四の卷に、武藏野のうらへかたやき麻左氐 [マサテ] にも、とあるを據とせれど、かの十四なる麻左氐 [マサテ] は、同卷に、可良須等布於保乎曾杼里能麻左低爾毛伎麻左奴伎美乎許呂久等曾奈久 [カラストフオホヲソドリノマサテニモキマサヌキミヲコロクトソナク] ともありて、麻左氐 [マサテ] は眞實 [マサネ] の意なり、略解に、まさては正定 [マササダ] の意ならむ、と云るもあらず、麻左氐 [マサテ] に告 [ノル] は、俗にあり樣 [ヤウ] 有體 [アリテイ] に告 [ノル] といふことにて、麻左氐 [マサテ] の詞皆然り、されば占に、眞實に告たることにこそいはめ、こゝはそれとは意かはりて、占に告むことを、豫心に知リ居たるよしなれば、さは云べからざるをや、かれ強て嘗試 [コヽロミ] にいはゞ、) 益は兼の誤、兼益草書似たり、爲は而の誤、爲而草書似たり、爾は乎の誤、乎を□[乎の草書] の草書に作ときは□[尓の草書] に混ひ易し、さらば兼而乎知而 [カネテヲシリテ] なり、乎 [ヲ] はことをおもく思はする助辭なり、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「正しに知りて我が二人寝し」 (まさしにしりてわがふたりねし) 類聚名義抄「正」 (佛、上) に「マサ(ニ)シ」とあり、「適」 (佛、上)、「的」 (佛、中)、「期」 (同) などに「マサシ」の訓がある。代匠記に「マサシニハ正シクナリ。西行モマサシニ見エカナフ初夢ト立春ノ歌ニヨマレタリ」とあるが、山家集巻頭の歌は「まさしく」とあつて「マサシニ」といふ語は見えない。「まさし」の形容詞は「心のうらぞまさしかりける」 (古今集、十四)、新撰字鏡 (三) 「□(言偏+當)」に「万佐之支己止 (マサシキコト)」ともあるが、「まさしに」といふ用例はなく、他の形容詞についてもかういふ例は見当たらない。「見る人無しに」「こぐ人無しに」などの「無しに」はあるが、今の場合と同じものではない。今の「まさしに」は、まさに、まさしく、と同じ意に用ゐられたものである。「我が二人寝し」は前の「吾が立ちぬれし」 (105) と同じく連体止にしたもので、正しく承知の上で二人で寝たことであるよ、の意。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「正しに知りて」 原文「益為」は借訓。「マサシニワ」は、たしかにの意の副詞と見られる。「マサシ」という形容詞の語幹 (マサ) に「ニ」の付いた「マサニ」と同じ意味と思われるが、シク活用形容詞の終止形に、「ニ」をともなう形は珍しい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 【頭注】「まさしに」 まさしく。マサシは占いの確かなことを表す。ただし、シク活用形容詞の基本形が助詞「ニ」をとった例はない。「君なしに」 (458) などからの連想で生まれた語形か。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 第四句、諸本原文の「益為尓」は、「マサシニ」と訓まれて来たが、シク活用の形容詞の語幹に助詞「に」の接続した例は皆無なので、「尓」を「久」の誤字と見て、「マサシク」と訓む説に拠っておく。「此に於て正しく知るを」 (法華経玄賛・淳祐古点)。草壁皇太子の愛する人と通じ、発覚しても昂然としている皇子の態度は、懐風藻の「性頗る放蕩、法度に拘はらず」の評に適っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

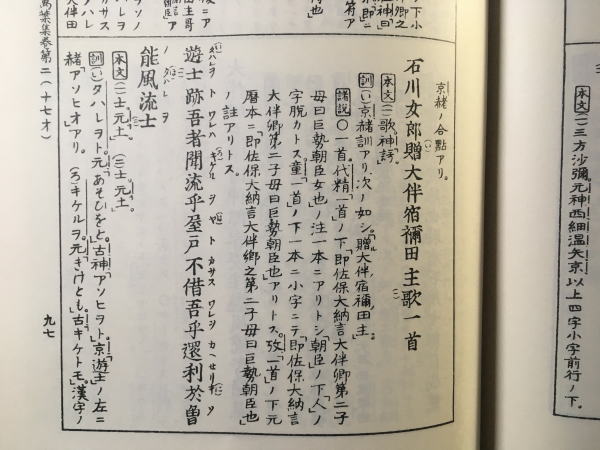

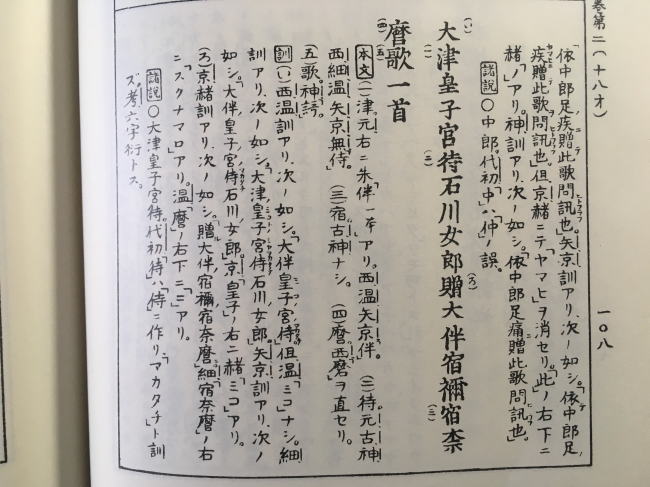

| 巻第二 110 | 題詞原文「尊贈賜」諸写本 | 注釈 | 「日並皇子尊贈賜石川女郎御歌一首 [女郎字曰大名兒也]」 「日並皇子尊」は既出 (1・49)。「贈」の文字、金澤本、紀州本などには無い。目録にも「賜」とのみある。天皇の場合は「賜」の一字が用ゐられ (91・103の如く) てゐるが、その他の場合は「贈」とのみ (107) あるのが通例で、「贈賜」とあるはここと坂上郎女が大嬢への作 (4・723) の題詞にあるのみで、その場合も元暦校本と紀州本とは「贈」の文字がない。しかしその作の左注にも「報賜」とあるのを見るとその「贈」もあつたものと見た方がよいであらう。即ち天皇の場合には「賜」と書き、その他の場合は目上の人より目下の人への場合に「贈賜」と敬語を添へたと見るべきであらう。注の「大名兒也」の四字刊本にないのは脱したもので、古写本すべてにあるによるべきである。「字 (アザナ)」については古義に「漢国には、姓氏名字號の五ツありて、自稱には、かならず名をいひ、人より呼には、必ズ字を稱ヒ・・・此方にて阿邪名 (アザナ) と云しは、唯に名のかはりに、人より呼料にて、漢人の字とは異れども、亦其ノ様大かたは似たるものなるゆゑに、字と書るなり」とあるやうに、本名の他に用ゐられた呼び名である。この注によつてこの女郎を前の石川女郎と別人とする説 (美夫君志) などもあるが、これは歌の句の説明の為に加へられたもので、前の石川女郎と別人たる事を示すものではない。この事なほ「129歌」の題詞の條で述べる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 「日並皇子尊贈賜石川女郎御歌一首」 「尊贈」の二字金澤本にない。元暦校本・金澤本・古葉略類聚鈔・紀州本・西本願寺本など「女郎字曰大名兒也」の八字小字にて記す。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 初句「大名兒」諸訓 | 注釈 | 【訓釈】「大名兒」(オホナコ) 金澤本等の古写本には「オホナコカ」とあり、西本願寺本以後は「オホナコヲ」とし、この訓が今日も一般に行はれてゐる。仙覚抄に「加古点者、オホナコヤと点ス。オホナコガ、クサヲカリタツニ似タリ。イカガサルコト侍ルベキ。オホナコヲトイフベシ・・・」と述べ、代匠記にはそれを批評して「古点モ押照ナニハヲ、押照哉ナニハトモ云ヤウノ詞ニテ、ヤニ心ナケレバ悪カラズ。又呼懸ル意ニテサモ侍ルベシ。又唯四モジニヨミテモ、大名兒ヨト云意ニテ苦カラジ」と云つてゐる。按ずるに仙覚抄に「ヤ」とあるは、「カの誤写で、原本には「カ」とあつたのではないか。現存の古写本は右に述べたやうに「カ」とあつて、「ヤ」とあるものなく、又「ヤ」であれば契沖の言のやうに解釈に不都合なく、間投詞と見る事が出来るからである。即ち古訓には「オホナコカ」とあつたのを仙覚が「オホナコヲ」と改めたと見るべきである。それを契沖は仙覚抄の誤写に気づかず「ヤ」でもよいぢやないか、又「オホナコ」だけでも悪くはあるまい、と云つたのである。しかしそれに注意する人は殆どなく、仙覚の改訓が行はれる事になつたのであるが、新訓萬葉集に代匠記によつて「オホナコ」の四音の訓が採られ、全註釈に「大名兒よと呼び掛ける語法である」と云ひ、佐佐木博士の評釈にも「四字の句で呼びかけて歌はれたのが珍しく」といひ、「ヲ」を訓みそへぬがよい、と述べられてゐる。「オホナコヲ」と訓む事が定説のやうになつてしまつてゐる今日、代匠記の説によつて四音に訓む事には抵抗を感ずるのが多くの人の気持ちであらうと思う。しかしここには「ヲ」の表記がない。巻一、二には助詞の表記が省略されてゐない場合が多い事は (1・45、79) にも述べたが、この前後を見ても「吾勢□ [□ 示偏に古] 乎 (ワガセコヲ)」 (105)」、「大船之 (オホフネノ)」 (109)、「古尓 (イニシヘニ)」 (111) の如く、表記がある。名詞と名詞を結ぶ「の」はその名詞間の結合が密接な場合省略される事があるが、主客を決する「が」「を」の如き助詞を省略した例はこのあたりには見当たらない。「吾乎待跡 君之沾計武 (アヲマツト キミガヌレケム)」 (108) の如きを見ても、「オホナコヲ」と訓ませるつもりならば「大名兒乎」とあるが当然であるが、現存諸本ににその文字がないのみならず、古写本に「カ」とあり (もし仮に仙覚抄が誤写でないとすれば「ヤ」といふ事になり) 古今六帖 (五「忘れず」) には「オホナリノ」、夫木和歌抄 (二十四「河」) には「オホカハノ」とあつて、仙覚が改訓した迄のものに「ヲ」とあるものを見ないといふ事は、現存の写本以外のものにも「乎」の文字のなかつた事を考へさせる。だからもし脱字だとすれば、編纂前か、編纂後間もない頃に落ちたと見るべきであらうが、さうまで考へて「オホナコヲ」と訓まねばならないか。「オホナコヲ」とすれば調子が整ひ、意味も通じやすくなるとは誰も考へる。しかし初句四音の例は前にも「ウネメノ (1・51)」があり、それももとは「タワヤメノ」「タヲヤメノ」などと訓まれてゐたが、今は「ウネメノ」と訓まれて異論が出ないやうになつてゐる。今の場合も「オホナコ」が先入感になつてゐる為に「ヲ」を削る事に抵抗を感ずるのであるが、四音ではいけないといふ積極的な理由はない。たとへば今に類似の固有名詞の初句四音の例をあげれば、 伊夜彦 (イヤヒコ) おのれ神さび青雲のたなびく日すら小雨そほふる (16・3883) の如きも旧訓には「イヤヒコノ」とあつたが、「イヤヒコ」と四音に訓まれること諸注に一致するところである。だから今の場合、解釈としていづれが妥当であるかを考へる方が根本だといふ事になる。「大名兒を」と訓めば第二、三句は第四句にかかる挿入的序詞となつて、初句は結句につづく事になる。それは後世のものとしては別にあやしむに足らぬものであるが、萬葉としては異例である。萬葉の序は、初、二句又は三句に置かれるのが普通であり、それでなくば第三、四句に置かれるのが例である。第二、三句の序といふのは異例であるが、これは明らかにその異例であつて、しかも初句が結句につづくといふ萬葉としては珍しいものである。尤も初句より結句へといふ例は、 今日もかもおきつ玉藻は白浪の八重折るが上に乱れてあるらむ (7・1168) 行き行きてあはぬ妹故久かたの天の露霜にぬれにけるかも (11・2395) の如きがある。だから「大名兒を」として結句につづけるといふ事が認められないわけではないが、萬葉としては極めて異例な形である。それを「オホナコ」と四音に訓めば、右に引用の代匠記に苦シカラジと云つてゐるやうに、珍しいものでなく、「ほととぎす間しましおけ」 (15・3785)、「わらはども草はな刈りそ」 (16・3842)、の如く集中にいくらも例のあるものとなり、初句で一旦切れた形になるから、二、三句の序は異例ながら、挿入的なものではなく、一、二、三句の序詞をもつたものに準じた形となる。その上にこの歌は「大名兒」を第三者としての独詠歌ではなく、「大名兒」を相手として贈られた作であるから、「大名兒を吾忘れめや」といふよりも「大名兒よ-」といふ直接な表現の適切な事はいふまでもない。恋ひする人にとつて思はず口に出るその人の名がまづ呼びかけられたのである。初句は表記のままに「オホナコ」と四音に訓むべきであらう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「大名兒」(オホナコ) 初句は、原文「大名兒」で旧訓「オホナコヲ」であったが、「オホナコ」と読む注釈書も少なくない (佐佐木評釈・窪田評釈・全註釈・注釈など)。助詞「ヲ」を略した古体の表記に通ずるものと見て、「オホナコヲ」と訓む説 (古典大系・私注・古典全集・古典集成) も有力であるが、「ヲ」の読み添えは本巻では人麻呂作歌のみに見られるので、ここは「オホナコ」と四音に訓む。また、「オホナコヲ」は呼びかけを示すか、それとも目的格であるかも説が分かれている。類歌「夏野行く牡鹿の角の束の間も妹が心を忘れて思へや」 (4・502)、「紅の浅葉の野らに刈る草の束の間も吾を忘らすな」 (11・2763) などの例もあるが、「オホナコ」であれば呼び掛けだろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 初句、原文は「大名児 」。助詞「を」補読して「大名児を」と訓み、結句「われ忘れめや」の客語と解する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 大名兒 [オホナコヲ] は、第四ノ句の次に置て心得べし、(略解に、岡部氏の説によりて、大名見は、其ノ女を崇めてのたまへるなり、とあれど、然る例なし、みだりごとなり、女郎ノ字とあるは、動かぬことなり、さてまた、名姉 [ナネ] 名兄 [ナセ]、又大名持 [オホナモチ] など名 [ナ] をもてほめごととせしは、古ヘの常なりと云るも、おしあてなり、那姉 [ナネ] 那兄 [ナセ] などいふ類の那 [ナ] は、名の義にはあらず、大名持 [オホナモチ] の名も同し、くはしくは別に考あり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 此發句、古点は大名兒ヤ、仙覺此を嫌て今の点に改らる、古點も押照なにはを押照哉なにはとも云やうの詞にて、〔や〕に心なければ惡からず、又呼懸る意にてもさも侍るべし、又唯四もじによみても、大名兒よと云意にて苦からじ、六帖忘ずと云題に、〔大なかの〕とあるぞ心えがたき、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「彼方」訓 | 注釈 | 【訓釈】 「彼方」は「こもりくの 初瀬の川の 乎知可多尓(ヲチカタニ) 妹らは立たし」 (13・3299) の仮名書例により「ヲチカタ」と訓む。「越方人迩 (ヲチカタヒトニ)」 (10・2014) とも書かれてゐる。「彼此 (ヲチコチ)」の「をち」で、あちらの方の野辺に刈るかやの、の意で、かやの一つまみの意の束を「束の間」とつづけた序である。「草」を「カヤ」と訓む事にいては前 (1・10) に述べた。必ずしも屋根を葺くかやばかりをさすのでなく、草の代表としての薄の類をさしたものと見てよい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

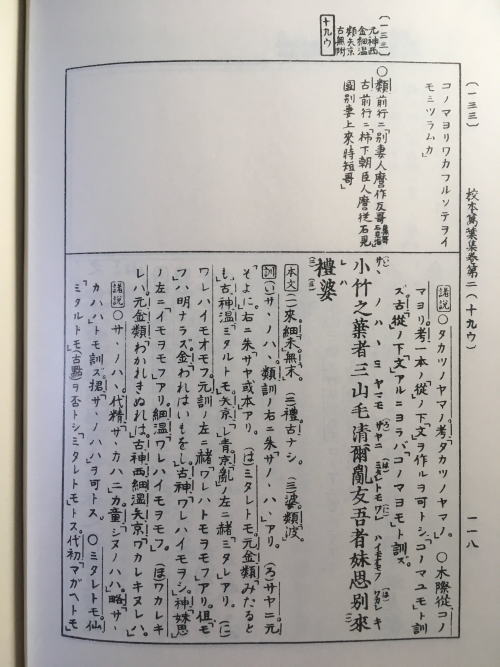

| 原文「刈草乃」諸本訓 | 校本 | 「刈草乃 (カルカヤノ)」 元暦校本・金澤本・類聚古集「かるくさの」。 古葉略類聚鈔・神田本「カルクサノ」。 大矢本・京都大学本「カヤ」青。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巻第二 111 | 題詞原文「贈与」考 | 注釈 | 「贈与」の語はここの他には巻十六 (3806) の左注に「贈与其夫也」とあるのみであるが、この語に対しても前の歌の「贈賜」の語が認められ、「贈」を衍字と見るよりは「賜」「贈賜」「贈与」の書きわけがせられてゐると考へるべきであらう。目録には金澤本等には前の歌と同様「賜」とあり、元暦本等には「贈」とのみあるは、いづれも例の少ないままに後に勝手に削つたものと思はれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「戀」考 | 注釈 | 【訓釈】「戀ふ (こふ)」 「戀ふ」といふ語は今日の「愛する」といふ語と同じではなく、何かに「心惹かれる」「ひきよせられる」気持ちである。従つて「吾妹兒尓 (ワギモコニ) 戀乍不有者 (コヒツツアラズハ)」 (120) 、「君尓戀 (キミニコヒ)」 (3・456) の如く、「に戀ふ」といふのが通例である。それが後には「を戀ふ」とも用ゐるやうになつたが、集中にも「風」「月」などの無生物には「を戀ふ」の例がある (4・489参照)。今は過ぎ去つた時に対して心が惹かれてゐるので、「去にし方 (いにしへ)」といふ「古」の語の本義に対して、「に戀ふ」と正しい用ゐ方がされてゐるわけである。「伊敝尓古非奴 (イヘニコヒヌ) 日は無し」 (15・3670) といふ例があるが、これは「家人」といふに近いものであり、結局人間以外に「に戀ふ」と用ゐられた例は、これと次の作の二つの「古」があるだけである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 動詞「恋ふ」は、その対象を格助詞「に」で示す。「我妹子に(尓)恋ひつつあらずは」 (120)、「韓亭 (からとまり) 能許 (のと) の浦波立たぬ日はあれども家に(尓)恋ひぬ日はなし」 (3670)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「弓絃葉のみ井」考 | 童蒙抄 | 【和歌童蒙抄巻五】 「イニシヘヲコフルトリカモヨロツハノミ井ノウヘヨリナキワタリユク 万葉ニニアリヨロツハトハ弓弦葉トカケリ」(校本萬葉集頭注) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「弓絃葉のみ井の上より」 「ゆづるは」は正月の神事などにその葉を使用する「交譲木 (ゆづりは)」の事で、「弓絃葉のみ井」は、そのゆづりはの木の傍にあつた井戸を云つたものと思はれる。「み井」は藤原のみ井 (1・53) と同じく吉野の宮の用水となつた名水をたたへて「み」の美稱を加へたもの。今その跡はわからないが、離宮阯と思はれる宮瀧の北の山麓に近い神社の境内に今も古い良い井戸がある。そのあたりであらうか。- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「弓絃葉の御井の上より」 「ユヅルハ」は、とうだいぐさ科の常緑高木で、今ユズリハと言う。その葉の新旧入れ変わりが著しく目立つための名 (『牧野新日本植物図鑑』)。ユヅルハのミヰはおそらくその木の傍にあった井の名であろう。吉野宮の近くかと思われるが、現在のどこに当たるか不明。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「鳴濟遊久」諸本・諸注 | 校本 | 「鳴渡遊久 (ナキワタリユク)」 〔本文〕鳴、西本願寺ナシ。但、右ニ書ケリ。本文中「従渡」ノ間ニ「〇」符アリ。 渡、元暦校本・金澤本「濟」。元暦校本、右ニ朱「渡戓夲」アリ。 〔諸説〕鳴渡遊久、萬葉集美夫君志「渡」ヲ「濟」ニ作ルモ可トス。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「鳴き渡りゆく」 「渡り」の原文、金澤本・元暦校本二本に「濟」とあり、他の諸本は「渡」となつてゐる。元暦校本には右に赭で「渡或本」とある。「濟」の文字は前 (90 左注) に「難波濟」がある。いづれでも訓は同じであるが、、「濟」を通用の「渡」に改めたものかと思はれる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「鳴きわたりゆく」 「ワタル」は、一方から他方へ移動することをあらわす動詞。離宮近くの御井の上を鳴きながら飛んでいったのであろう。原文「鳴濟遊久」の「鳴」は西本願寺本に無く、右側に補われている。元暦校本・金澤本・紀州本などによる。次の「濟」は、西本願寺本・紀州本などに「渡」とあるが、元暦校本・金澤本による。「濟」は、万象名義に「子悌子礼反渡・益・成」と注され、新撰字鏡にも「子細反去渡也・益也・成也」とあって、渡と同義に用いられたことが知られる。古事記には、百濟の国名表記にのみ用いられているが、日本書紀には、「瀬田濟」 (神功紀) 「難波濟」 (仁徳紀) などにも見え、「濟此ニ云フ和多利ト」 (景行紀) の訓注もあって、「ワタリ」と訓んだことがわかる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

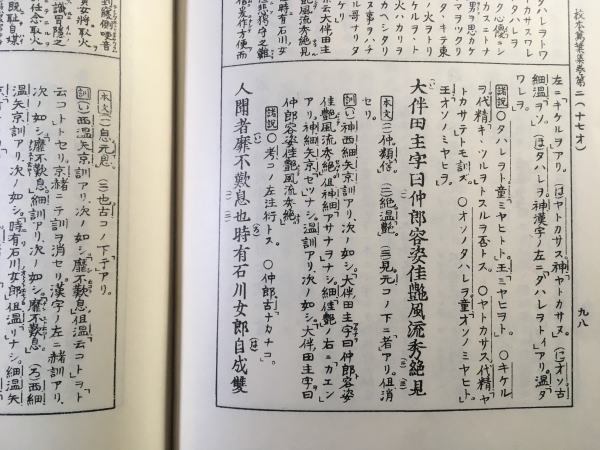

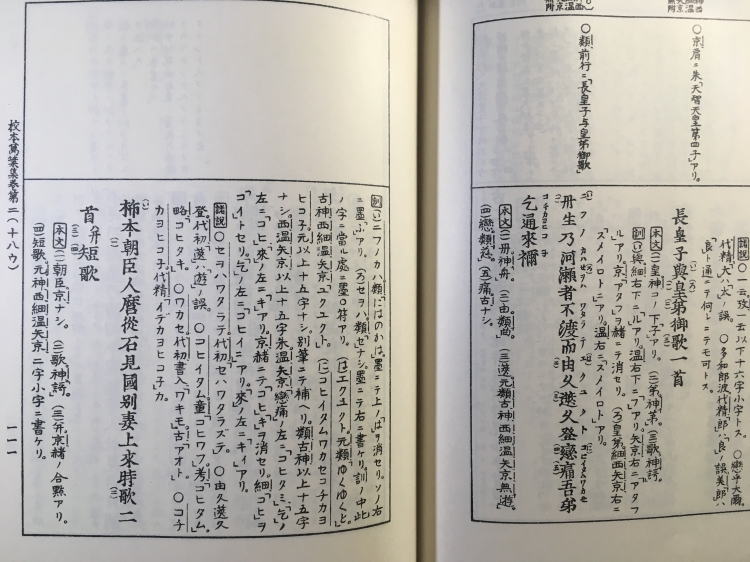

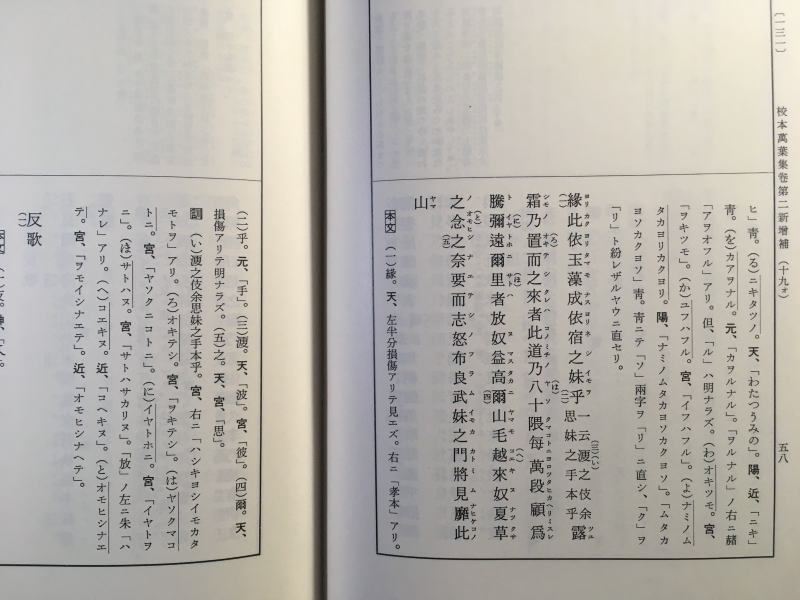

| 巻第二 112 | 題詞原文「従倭京進入」考 | 校本 | 題詞「額田王奉和歌一首」 【頭注】 元暦校本・金澤本・西本願寺本・大矢本・温故堂本・細井本・京都大学本、題詞ノ下ニ小字「従倭京進入」アリ。 細井本、「京」ノ右ニ「重イニ」アリコレニ朱ノ合点ヲカケタリ。京都大学本、「倭」ニ赭ノ合点ヲカケタリ。 神田本、題詞ノ下ニ小字「従倭京近入」アリ。 類聚古集、前行ニ「額田王奉和」アリ。 〔訓〕 京都大学本赭訓アリ、次ノ如シ。「額田ノ王奉ル和シ。」 〔諸説〕 「一首」 萬葉集美夫君志、「一首」ノ下ニ「従倭京進入」アルヲ可トス。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 「従倭京進入」の注は刊本にはないが古写本にはすべてあり、「110歌」の題の注の場合と同様、刊本には脱したものと思はれる。「倭京」は飛鳥京か藤原京か不明であるが、後者とすれば、持統八年以後となる。前者ではなからうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 原文「額田王奉和歌一首」。題詞下に、元暦校本・金澤本・西本願寺本・大矢本・温故堂本・細井本・京都大学本に小字「従倭京進入」とある。この小字注は、額田王が吉野にいたのでなく、吉野行幸時に倭京に留まっていて作歌したことを示している。前の弓削皇子の歌も、王の歌も文字に書かれて贈られたものであり、それが額田王を感動させたことは、あとの歌から推察されよう。なお、「倭の京」は浄見原宮か藤原宮か判断は難しいけれども、「天武紀」に「倭京」とあるのは明日香京のことだし、藤原遷都は持統八年十二月なので、それ以前の作とすれば明日香京を指すと考えられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 【頭注】「従倭京進入 」 (わきょうよりたてまつりはいる) 「孝徳紀」「天智紀」「天武紀」などに見え、難波や近江など大和以外の地から飛鳥京一帯をさしていう。ここは吉野 (後に監[げん]が置かれ、一般に大和の外と考えられた) から飛鳥浄御原宮をさしていったのであろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

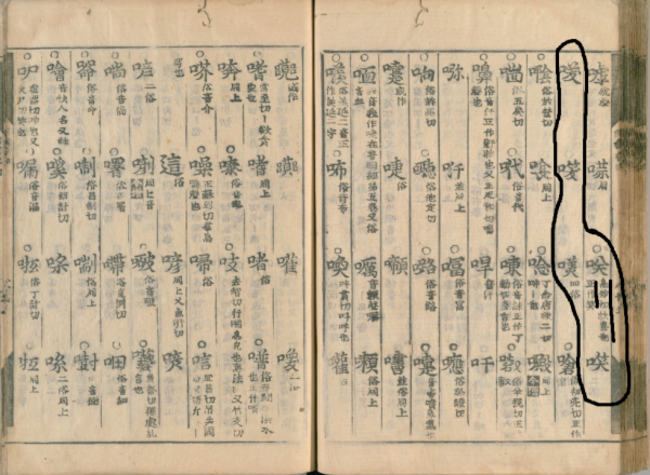

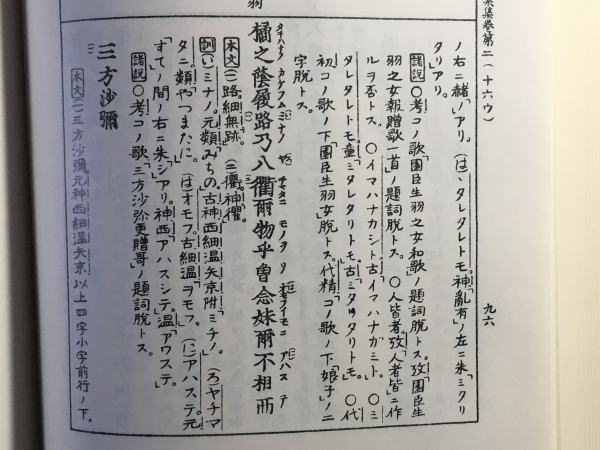

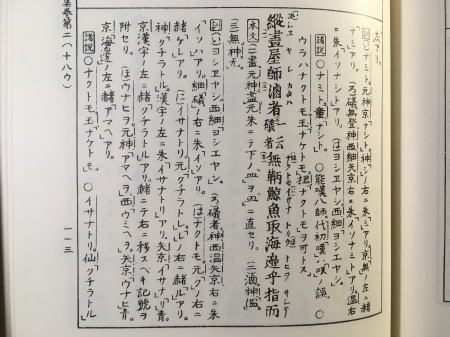

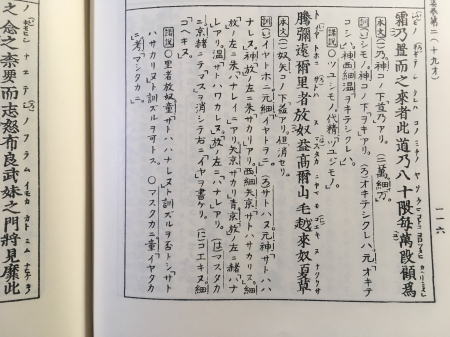

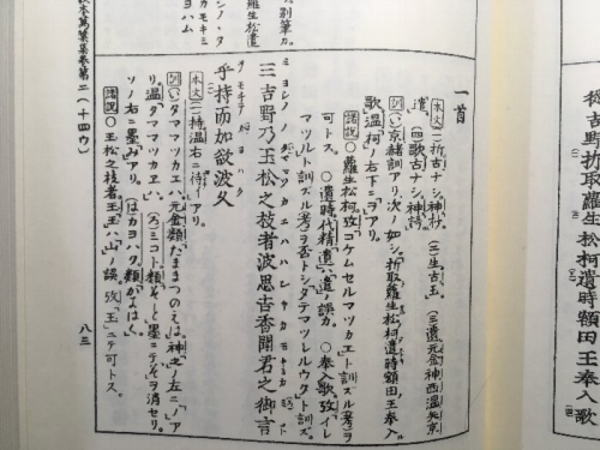

| 原文「霍公鳥」表記例 | 注釈 | 【訓釈】「霍公鳥」 (ホトトギス) 「霍公鳥」は巻十七 (3914) に「思霍公鳥歌」と題して「保登等藝須(ホトトギス) 今し来鳴かば」とあり、又同じ巻 (3983) に「立夏四月既經累日而由(ナホ)未聞霍公鳥(ホトトギス)喧云々」と題して「保登等藝須(ホトトギス) 月たつまでに 何か来鳴かぬ」とあつて、ほととぎすの意に用ゐた事明瞭であるが、他の書には見あたらない。我が国では新撰字鏡 (八) に「鴞」と「郭公鳥」とに「保止々支須(ホトトキス)とし、倭名抄 (七) には「鸕□(糸偏と旁鳥の間に婁)鳥」[私注:漢字変換出来ず、倭名類聚抄で確認する]に「保度々岐須 (ホトトキス)」 [私注:右写真では「保度々木須」]として、唐韵を引いて「今之郭公也」とあるのみならず、既に新撰萬葉集に「郭公鳥」とあるから平安朝初期から郭公鳥又は郭公が用ゐられてゐたものと思はれる。郭公の文字は支那で用ゐられてをり-ほととぎすではないが-その「郭」と「霍」と同音の字であるから通用したものと思はれる。しかも集中では仮名書以外はすべて (百二十三例) 「霍公鳥」で統一せられてゐるところを見ると、一日本人のはじめたものと見るよりも、今日漢籍に「霍公」の文字を見出し得ないが、当時萬葉人の読んだ彼の地の通俗書に「郭公」をまた「霍公」と書いたものがあつたと見るべきではなからうか。しかも支那では郭公は「クワクコウ」であり、鳴き声によつた文字と思はれるが、日本では「ほととぎす」に宛てた為に、「霍」の本字「靃」に「飛声也雨而雙飛者其声靃然」と注されてゐるやうな意味を感じて-サクに咲、フルに零を宛てたやうに-「郭」よりも「霍」の方にほととぎすの表記文字としてのふさはしさを感じて、「霍公鳥」の方を採用したものと考へるべきではなからうか。萬葉動物考に、十王経を引いて閻魔法王の許にある無常鳥が化して「鸕□(糸偏と旁鳥の間に婁)鳥」となり、「別都頓宜壽 (ヘツトトンギス) と鳴く」とあるに注意し、「時鳥の鳴声を聞くと、聞き方によつてはホットントギスと聞かれぬでもない」として鳴声から由来した名称とされてゐるやうに、和名は鳴声によるものと見るべきである。 暁に名告り鳴くなる霍公鳥いやめづらしく思ほゆるかも (18・4084) 大伴家持 他にも「名告り鳴くなべ」 (18・4091) とある。さてこの第三句は、上の「鳥は」を受けて「霍公鳥であらう」と述語として結ぶ形になつてゐるやうであるが、下の句に対してはまた主語のやうな形になつてをり、ここで切れるのではなく、「霍公鳥にして」といふやうな意に解すべきである。 倭名類聚鈔 巻第十八羽族類第二百三十 孳尾附出

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||