| 歌番号 | 語句 | 諸注 | 諸注引用 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

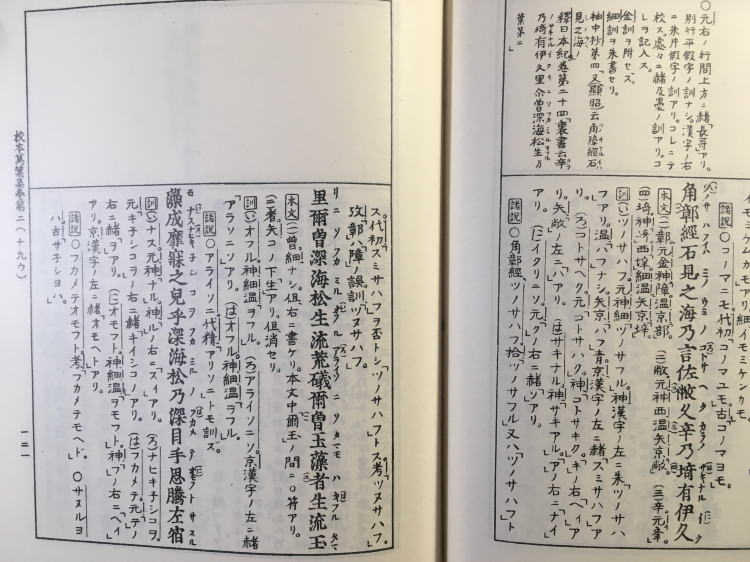

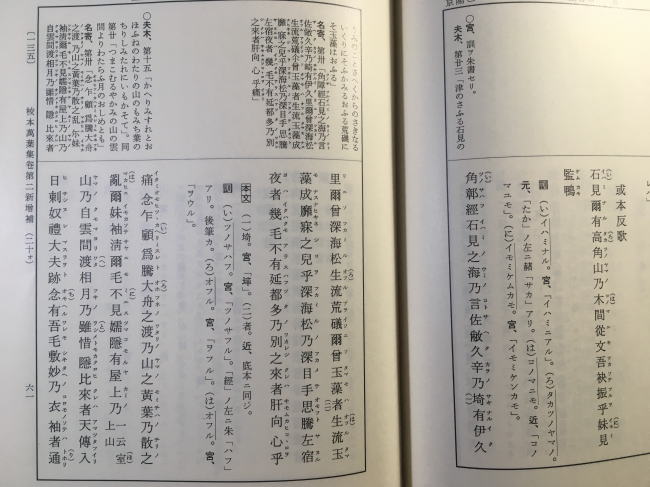

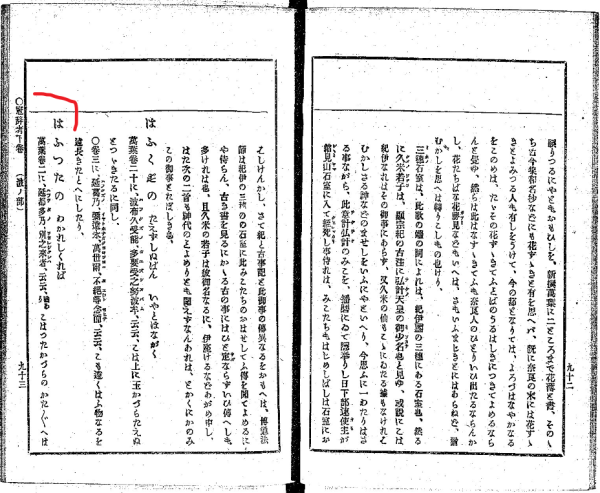

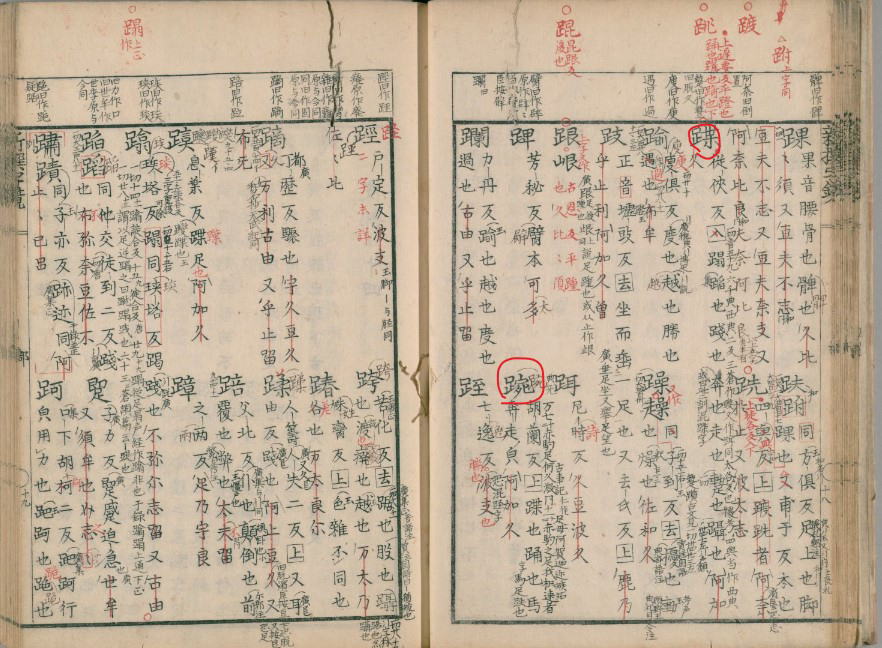

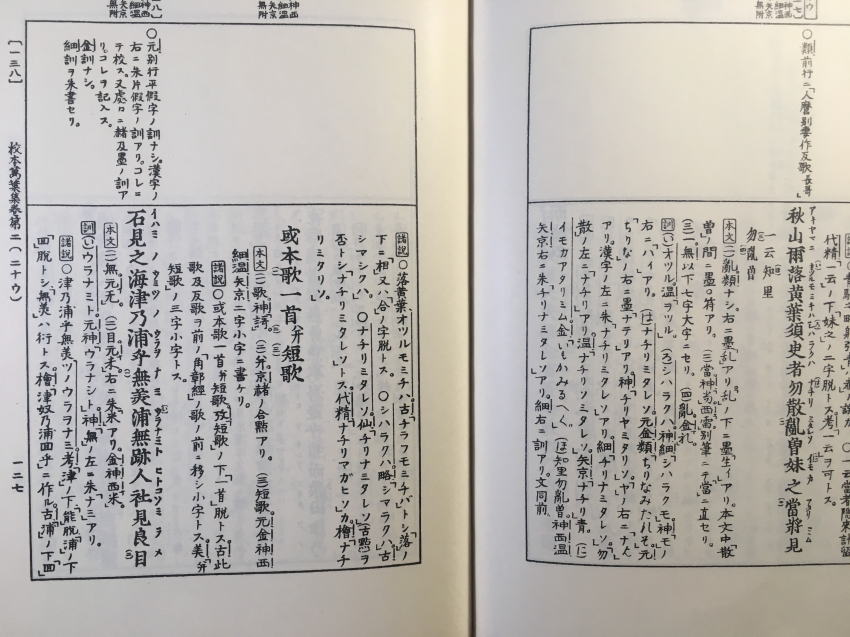

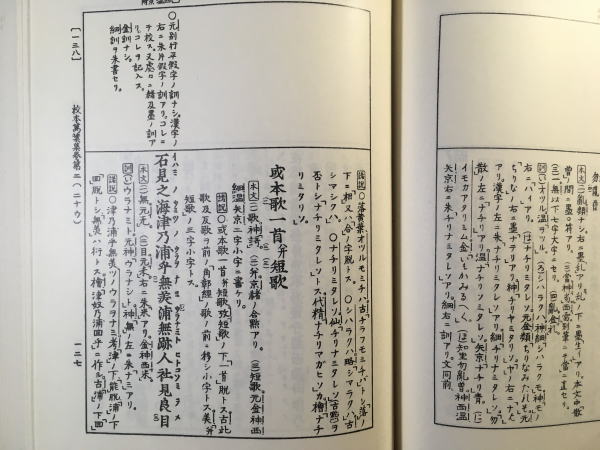

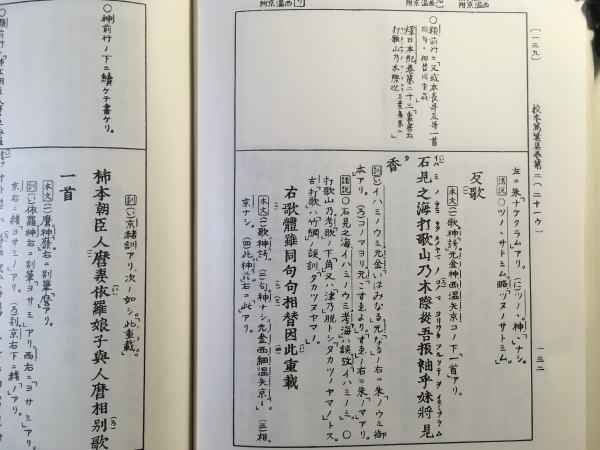

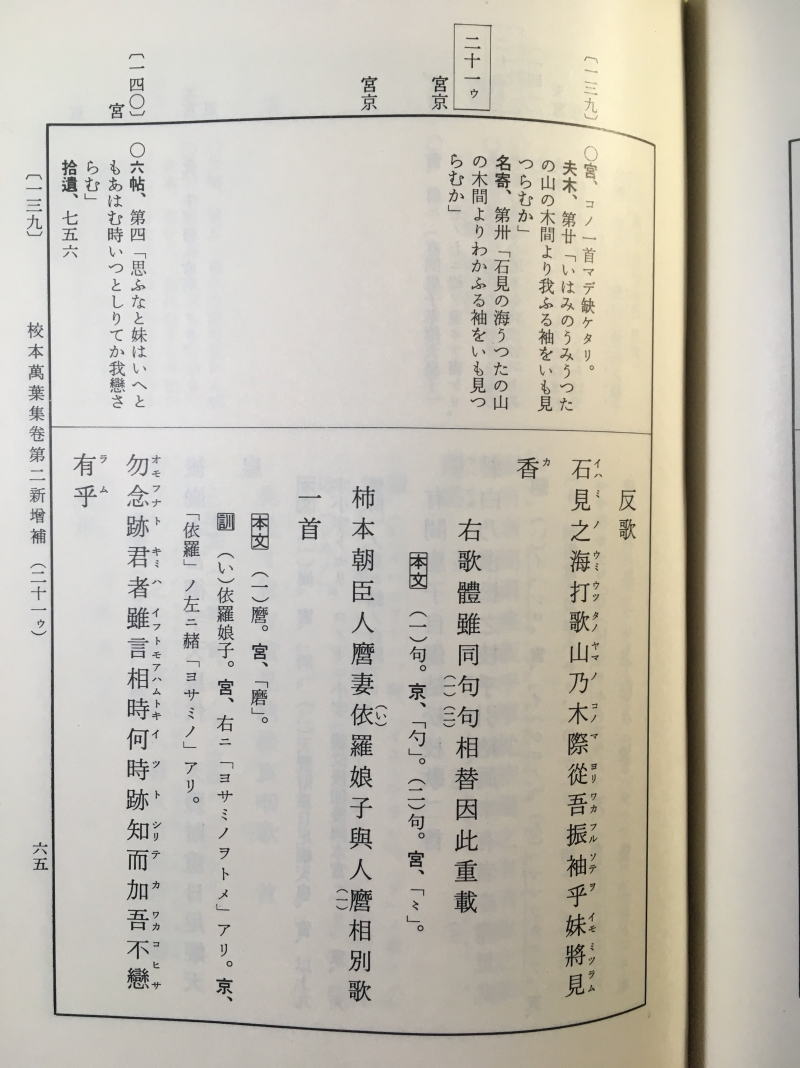

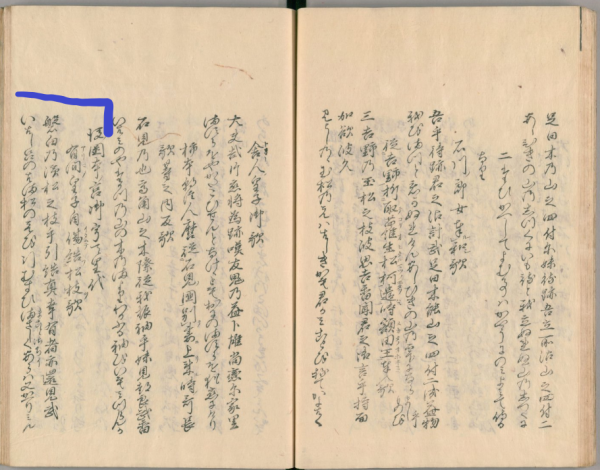

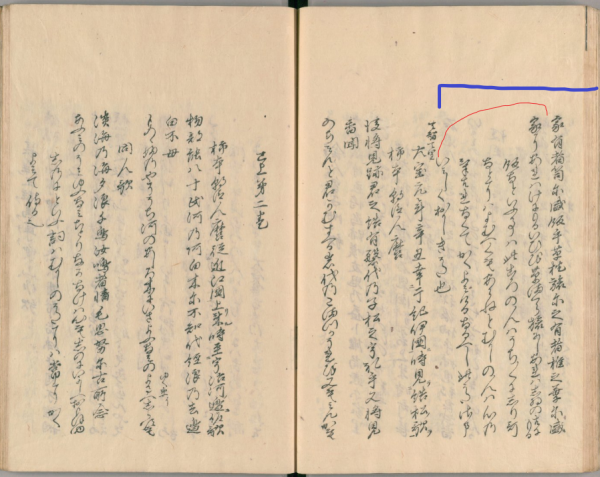

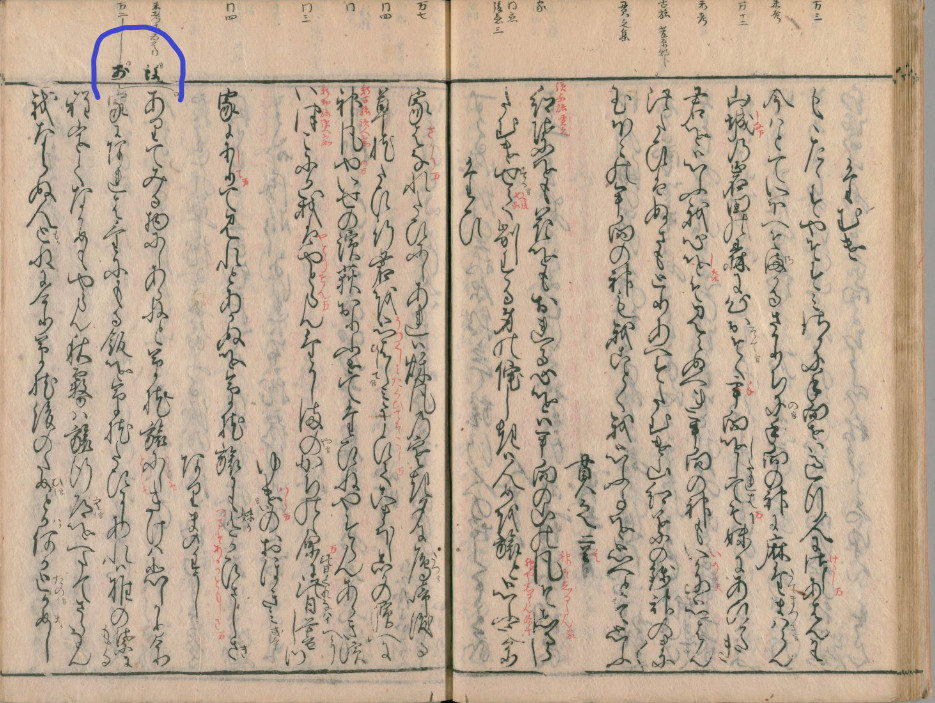

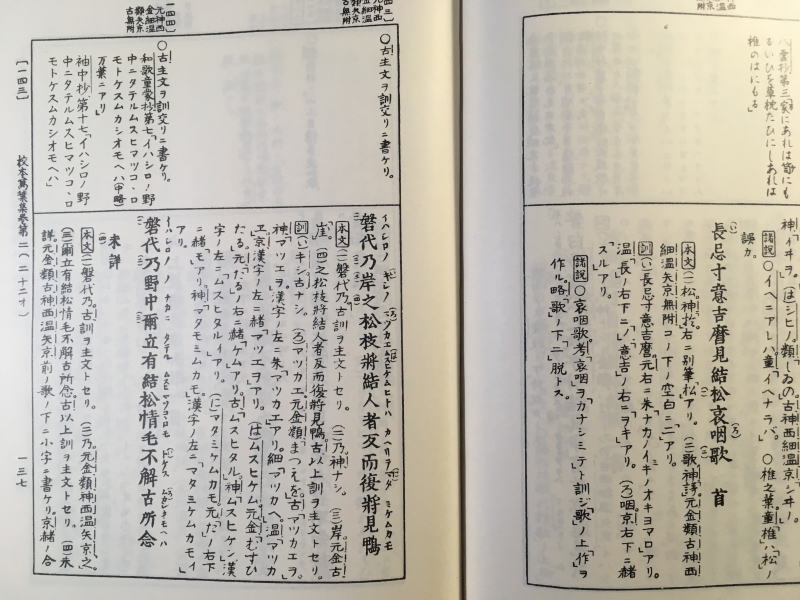

| 巻二 135 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する <私注:長歌の場合、掲載が一句の途中で切れている> 〔頭書〕 元暦校本、右ノ行間上方ニ赭「長哥」アリ。別行平仮名字ノ訓ナシ。漢字ノ右ニ朱片仮字ノ訓アリ。コレニテ校ス。 處々ニ赭及墨ノ訓アリ。コレヲ記入ス。 金澤本、訓ヲ附セズ。 細井本、訓ヲ朱書セリ。 袖中抄、第四「又(顕昭)云 角障経石見之海(ツノサフル イハミノウミ)ノ」。 釈日本紀、巻第二十四「裏書云 辛乃埼有伊久里尓曽深海松生(カラノサキナルイクリニソフカミルヲフル)万葉第二」。 【本文】 角鄣經 石見之海乃 言佐敝久 辛乃埼有 伊久 (ツノサハフ イハミノウミノ コトサヘク カラノサキナル イク) 〔本文〕 鄣。元暦校本・金澤本・神田本、「障」。温故堂本・京都大学本、「部」。 敝。元暦校本・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「敞」。 辛。元暦校本、「夆」 埼。神田本、「□[下写真参照]」。西本願寺本、「□[土偏に亠、下に羊]」。細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「□[土偏に辛]」。 〔訓〕 ツノサハフ。元暦校本・神田本・細井本、「ツノサフル」。神田本、漢字ノ左ニ朱「ツノサハフ」アリ。温故堂本、「ハフ」ナシ。 大矢本・京都大学本、「ハフ」青。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「スミサハフ」アリ。 コトサヘク。元暦校本、「コトサハク」。神田本、「コトサキク」。「キ」ノ右「ヘイ」アリ。大矢本、「敞」ノ左ニ「ハ」アリ。 サキナル。神田本、「サキアル」。「ア」ノ右ニ「ナイ」アリ。 イクリニソ。元暦校本、「ク」ノ右ニ赭「ソ」アリ。 〔諸説〕 角鄣経、ツノサハフ。拾穂抄、「ツノサフル」又ハ「ツノサフ」トス。代匠記初稿本、「スミサハフ」ヲ否トシ「ツノサハフ」トス。万葉考、「ツヌサハフ」。 攷證、「鄣」ハ「障」ノ誤。訓、「ツヌサハフ」。

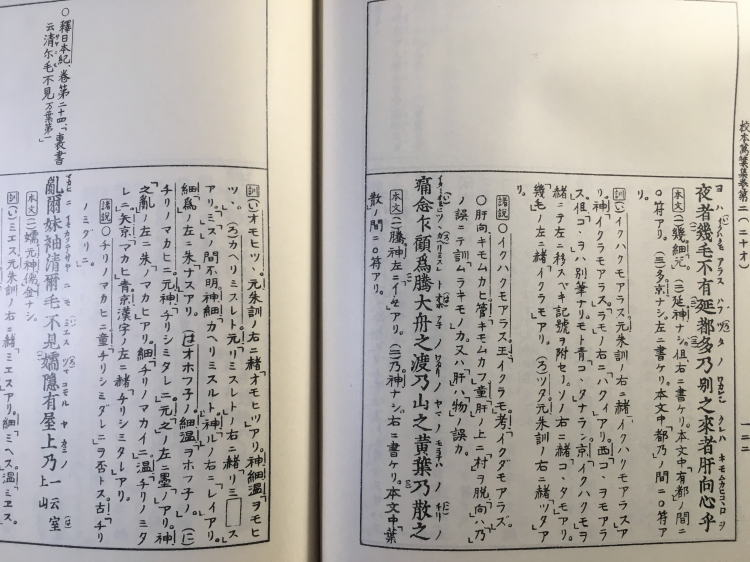

【本文】里爾曽 深海松生流 荒礒爾曽 玉藻者生流 玉 (リニソ フカミルオフル アライソニソ タマモハオフル タマ) 〔本文〕 曽(荒礒爾曽)。細井本、ナシ。但、右ニ書ケリ。本文中「爾玉」ノ間ニ「〇」符アリ。 者。大矢本、コノ下「生」アリ。但、消セリ。 〔訓〕 オフル。神田本・細井本・温故堂本、「ヲフル」。 アライソニソ。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「アラソニソ」アリ。 オフル。神田本・細井本・温故堂本、「ヲフル」。 〔諸説〕 アライソニ。代匠記精撰本、「アリソニ」トモ訓ズ。 【本文】藻成 靡寐之兒乎 深海松乃 深目手思騰 左宿 ( モナスヒキ子シコヲ フカミルノ フカメテオモフト サヌル) 〔訓〕 ナス。元暦校本・神田本、「ナル」。神田本、「ル」ノ右ニ「スイ」アリ。 ナヒキ子シコヲ。元暦校本、「キ子シコヲ」ノ右ニ赭「キイシコノ」アリ。 フカメテ。元暦校本、「テ」ノ右ニ赭「ヲ」アリ。 オモフト。神田本・細井本・温故堂本、「ヲモフト」。神田本、「フ」ノ右ニ「ヘイ」アリ。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「オモヘト」アリ。 〔諸説〕 フカメテオモフト。万葉考、「フカメテモヘド」。 ナヌルヨハ。古義、「サ子シヨハ」。 【本文】 夜者 幾毛不有 延都多乃 別之来者 肝向 心乎 (ヨハ イクハクモアラス ハフツタノ ワカレシクレハ キモムカヒ ココロヲ) 〔本文〕 幾。細井本、「□[下写真参照]」。 延。神田本、ナシ。伹、右ニ書ケリ。本文中「有都」ノ間ニ「〇」符アリ。 多。京都大学本、ナシ。左ニ書ケリ。本文中「都乃」ノ間ニ〇符アリ。 〔訓〕 イクハクモアラス。元暦校本、朱訓ノ右ニ赭、「イクハクモアラス」アリ。神田本、「イクラモアラス」。「ラモ」ノ右ニ「ハクイ」アリ。 西本願寺本、「コヽヲモアラス」。伹、「コヽヲ」ハ別筆ナリ。モト青「コヽタ」ナラン。 京都大学本、「イクハクモ」ヲ赭ニテ左ニ移スベキ記号ヲ附セリ。 ツタ。元暦校本、朱訓ノ右ニ赭「ツタ」アリ。 〔諸説〕 イクハクモアラス。玉小琴、「イクラモ」。万葉考、「イクダモアラズ」。 肝向、キモムカヒ。管見、「キモムカフ」。童蒙抄「肝」ノ上ニ「村」ヲ脱、「向」ハ「乃」ノ誤ニテ訓「ムラキモノ」カ。又ハ「肝」ハ「物」ノ誤カ。

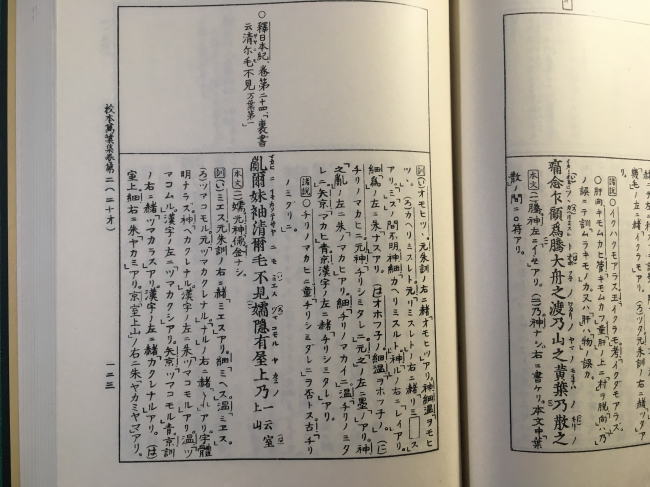

【本文】 痛 念乍 顧為騰 大舟之 渡乃山之 黄葉乃 散之(イタミオモヒツヽカヘリミスレト オホフ子ノワタリノヤマノモミチハノ チリノ) 〔本文〕 騰。神田本、左ニ「□[上写真参照]」アリ。 乃。神田本、ナシ。右ニ書ケリ。本文中「葉散」ノ間ニ〇符アリ。 〔訓〕 オモヒツヽ。元暦校本、朱訓ノ右ニ赭「オモヒツ」アリ。神田本・細井本・温故堂本、「ヲモヒツゝ」。 カヘリミスレト。元暦校本、「リミスレト」ノ右ニ赭「リミ□ス」アリ。「ミ」「ス」ノ間不明。 神田本・細井本、「カヘリミスルト」。神田本、「ル」ノ右ニ「レイ」アリ。細井本、「為」ノ左ニ朱「ナス」アリ。 オホフ子ノ。細井本・温故堂本、「ヲホフ子ノ」。 チリノマカヒニ。元暦校本・神田本、「チリシミタレニ」。元暦校本、「之」ノ左ニ墨「ノ」アリ。 神田本、「之乱」ノ左ニ朱「ノマカヒ」アリ。細井本、「チリノマカヒニ」。 温故堂本、「チリノミタレニ」。 大矢本・京都大学本、「マカヒ」青。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「チリシミタレ」アリ。 〔諸説〕 チリノマカヒニ。童蒙抄、「チリシミダレニ」ヲ否トス。古義、「チリノミダリニ」。 〔頭書〕 釈日本紀、巻第二十四、「裏書云清尓毛(サヤニモ)不見 万葉第一」 【本文】 亂爾 妹袖 清爾毛不見 嬬隠有 屋上乃 [一云 室上山] (マカヒニ イモカソテ サヤニモミエス ツマコモル ヤカミノ) 〔本文〕 嬬。元暦校本・神田本、「儒」。金澤本、ナシ。 〔訓〕 ミエス。元暦校本、朱訓ノ右ニ赭「ミエス」アリ。細井本、「ミヘス」。温故堂本、「ミヱス」。 ツマコモル。元暦校本、「ツマカクレナル」。「ナル」ノ右ニ赭「□[下写真参照]」アリ。字體明ナラズ。 神田本、「ヘカクレナル」。漢字ノ左ニ朱「ツマコモル」アリ。温故堂本、「ツマコムル」。漢字ノ左ニ「ツマカクシ」アリ。 大矢本・京都大学本、「ツマコモル」青。京都大学本、訓ノ右ニ赭「ツマカラス」アリ。漢字ノ左ニ赭「カクレナル」アリ。 室上。細井本、右ニ朱「ヤカミ」アリ。京都大学本、「室上山」ノ右ニ朱「ヤカミヤマ」アリ。 〔諸説〕 嬬隠有。玉小琴、「有」ハ「□[下写真参照]」ナドノ誤カ。 一云室上山。代匠記精撰本、「山」ハ衍カ又ハ「乃」ノ誤トス。攷證、五字ヲ「屋上乃山」ノ下ニ移シ、「室上山」モ「ヤカミノヤマ」ト訓ズ。

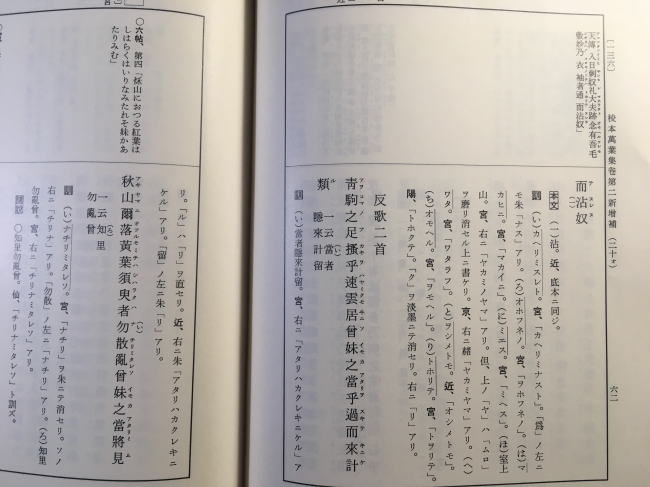

【本文】山乃 自雲間渡相月乃 雖惜 隠比来者 天傳 入 (ヤマノ クモマヨリ ワタツキノ ヲシメトモ カクロヒクレハ アマツタフ イリ) 〔本文〕 自。元暦校本、赭ノ合点ヲカケタリ。右ニ朱「白」アリ。 者。金澤本、「□[上写真参照]」。「去」ナルベシ。 〔訓〕 コモマヨリ。元暦校本、「ヨリ」ナシ。 ワタ。元暦校本・神田本、「ワタリアフ」。神田本、漢字ノ左ニ朱「ワタラフ」アリ。 西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「ワタラフ」。大矢本・京都大学本、「ラフ」青。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「ワタリアフ」アリ。 ヲシメトモ。元暦校本・西本願寺本、「オシメトモ」。元暦校本、「メ」ノ右ニ赭「メ」アリ。細井本、「ヲモメトモ」。 カクロヒ。神田本、「カクワヒ」。「ワ」ノ右ニ「ロイ」アリ。 アマツタフ。元暦校本、「アマツタヒ」。「ヒ」ノ右ニ赭「フ」アリ。 〔諸説〕 渡相。拾穂抄、「ワタラフ」。 ヲシメトモ。万葉考、「ヲシケレド」。略解、「ヲシケドモ」。 隠比来者、カクロヒクレハ。古義、「者」ハ「乍」ノ誤。訓、「カクロヒキツゝ」。 アマツタフ。代匠記精撰本、「アマツタヒ」。 【本文】日刺奴礼 大夫跡 念有吾毛 敷妙乃 衣袖者 通而沾奴 (ヒサシヌレ マスラヲト オモヘルワレモ シキタヘノ コロモノソテハ トホリテヌレヌ) 〔本文〕 刺。西本願寺本・大矢本・京都大学本、「□[上写真参照]」。温故堂本、「判」。 大。金澤本、「丈」。 沾。元暦校本・神田本・西本願寺本・大矢本、「沽」。 〔訓〕 マスラヲト。元暦校本、「マスラヲノ」。「ヲノ」ノ右ニ赭「ヲト」アリ。 オモヘル。神田本・細井本・温故堂本、「ヲモヘル」。 ワレモ。元暦校本、朱訓ノ右ニ赭「ワレモ」アリ。 トホリ。元暦校本・神田本、「カヨヒ」。神田本、「通」ノ左ニ朱「トホリ」アリ。細井本、「トヲリ」。 大矢本・京都大学本、「トホリ」青。京都大学本、「通」ノ左ニ赭「カヨヒイ」アリ。 [校本萬葉集新増補版] 〔頭書〕 神宮文庫本、訓ヲ朱書セリ。 夫木抄、第廿三「津のさふる石見のうみのことさへくからのさきなるいくりにそふかみるおふる荒磯にそ玉藻はおふる」 名寄、第卅「角障經 石見之海乃 言佐敝久 辛乃埼有 伊久里尓曽 深海松生流 荒礒尓曽 玉藻者生流 玉藻成 靡寐之兒乎 深海松乃 深目手思騰 左宿夜者 幾毛不有 延都多乃 別之来者 肝向 心乎痛」 (ツノサフル イハミノウミノ コトサヘク カラノサキナル イクリニソ フカミルオフル アライソニソ タマモハオフル タマモナス ナヒキネシコヲ フカミルノ フカメテオモフト サヌルヨハ イクハクモアラス ハフツタノ ワカレシクレハ キモムカフ コヽロヲイタミ) 【本文】 角鄣經 石見之海乃 言佐敝久 辛乃埼有 伊久里尓曽 深海松生流 荒礒尓曽 玉藻者生流 玉藻成 靡寐之兒乎 深海松乃 深目手思騰 左宿夜者 幾毛不有 延都多乃 別之来者 肝向 心乎 (ツノサハフ イハミノウミノ コトサヘク カラノサキナル イクリニソ フカミルオフル アライソニソ タマモハオフル タマモナス ナヒキネシコヲ フカミルノ フカメテオモフト サヌルヨハ イクハクモアラス ハフツタノ ワカレシクレハ キモクカヒ コヽロヲ) 〔本文〕 埼。神宮文庫本、「□[土偏に辛]」。 者。近衛本、底本ニ同ジ。 〔訓〕 ツノサハフ。神宮文庫本、「ツノサフル」。「経」ノ左ニ朱「ハフ」アリ。後筆カ。 オフル。神宮文庫本、「ヲフル」。 (玉藻者生流の)オフル。神宮文庫本、「ヲウル」。 〔頭書〕 夫木抄、第十五「かへりみすれとおほふねのわたりの山のもみち葉のちりしみたれにいもかそて」。 同、第廿「つまこむるやかみの山の雲間よりわたらふ月のおしめとも」 名寄、第卅「念乍 顧為騰 大舟之 渡乃山之 黄葉乃 散之乱尓 妹袖 清爾毛不見 嬬隠有 屋上乃山乃 自雲間 渡相月乃 雖惜 隠比来者 天傳 入日刺奴礼 大夫跡 念有吾毛 敷妙乃 衣袖者 通而沾奴」 (オモヒツヽ カヘリミスレトニ オホフネノ ワタリノヤマノ モミチハノ チリノマカヒニ イモカソテ サヤニモミエス ツマコモル ヤカミノヤマノ コモマヨリ ワタラフツキノ オシメトモ カクロヒクレハ アマツタフ イリヒサシヌレ マスラヲト オモヘルワレモ シキタヘノ コロモノソテハ トホリテヌレヌ) 【本文】 痛 念乍 顧為騰 大舟之 渡乃山之 黄葉乃 散之亂爾 妹袖 清爾毛不見 嬬隠有 屋上乃 [一云 室上山] 山乃 自雲間 渡相月乃 雖惜 隠比来者 天傳 入日刺奴礼 大夫跡 念有吾毛 敷妙乃 衣袖者 通而沾奴 (イタミ オモヒツヽ カヘリミスレト オホフネノ ワタリノヤマノ モミチハノ チリノマカヒニ イモカソテ サヤニモミエス ツマコモル ヤカミノ [一云室上山] ヤマノ クモマヨリ ワタツキノ ヲシメトモ カクロヒクレハ アマツタフ イリヒサシヌレ マスラヲト オモヘルワレモ シキタヘノ コロモノソテハ トホリテヌレヌ) 〔本文〕 沾。近衛本、底本ニ同ジ。 〔訓〕 カヘリミスレト。神宮文庫本、「カヘリミナスト」。「為」ノ左ニモ朱「ナス」アリ。 オホフネノ。神宮文庫本、「ヲホフネノ」。 マカヒニ。神宮文庫本、「マカイニ」。 ミエス。神宮文庫本、「ミヘス」。 室上山。神宮文庫本、右ニ「ヤカミノヤマ」アリ。但、上ノ「ヤ」ハ「ムロ」を磨リ消セル上ニ書ケリ。京都大学本、右ニ赭「ヤカミヤマ」アリ。 ワタ。神宮文庫本、「ワタラフ」。 ヲシメトモ。近衛本、「オシメトモ」。 オモヘル。神宮文庫本、「ヲモヘル」。 トホリテ。神宮文庫本、「トヨリテ」。陽明本、「トホクテ」。「ク」を淡墨ニテ消セリ。右ニ「リ」アリ。

|

|||||||||

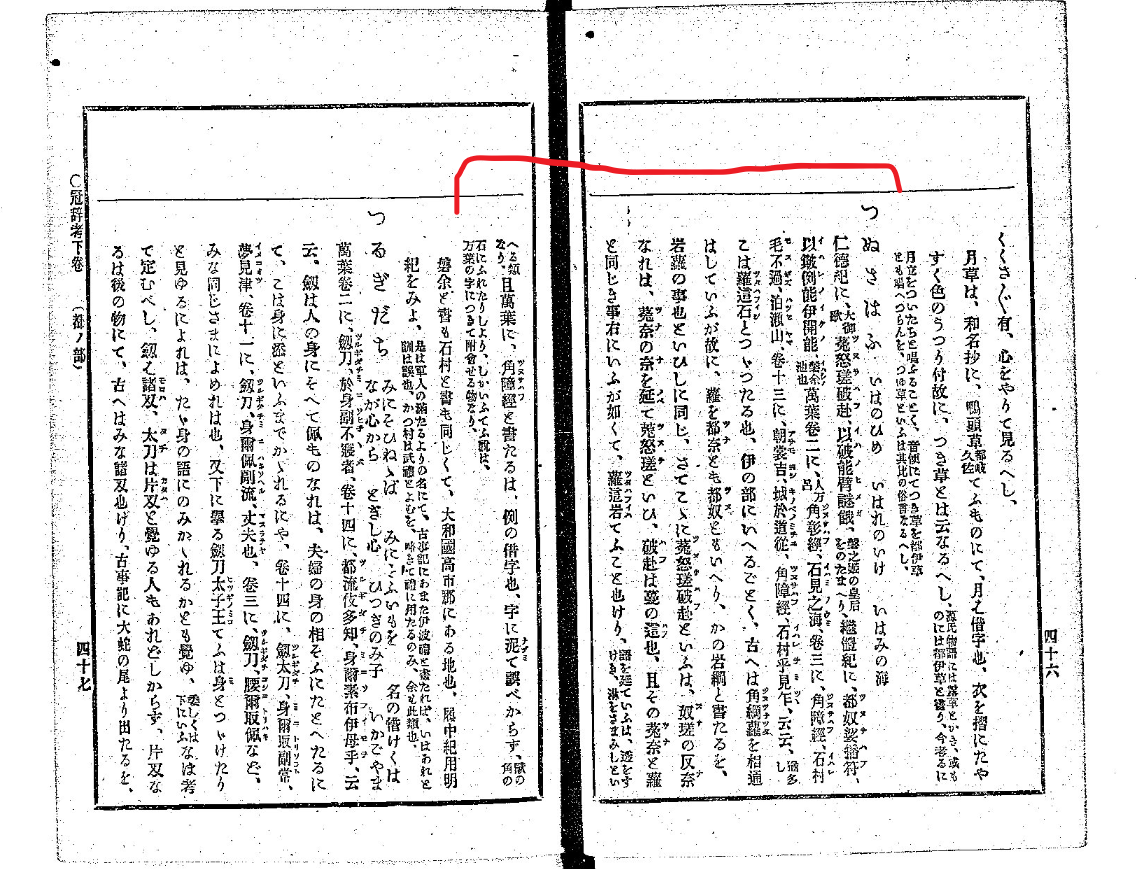

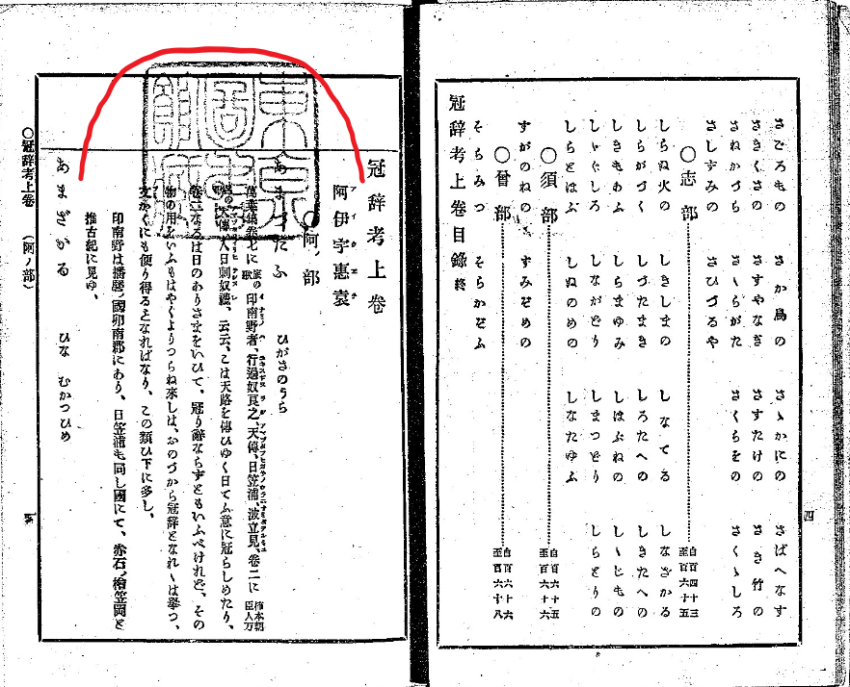

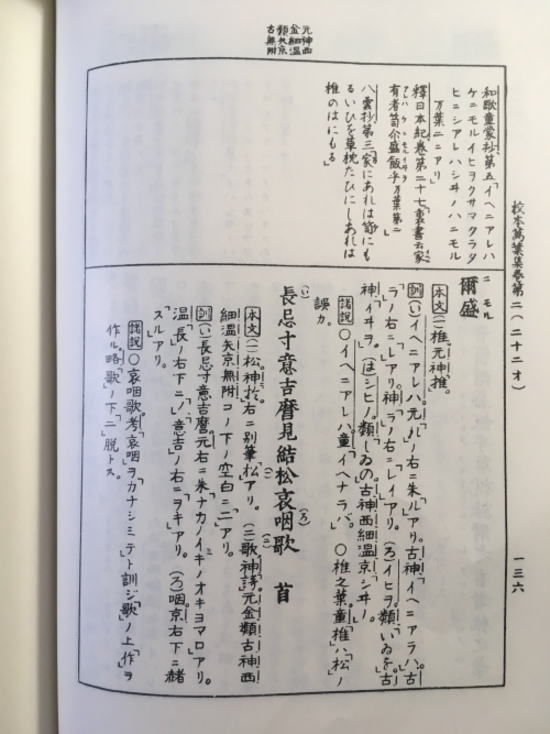

| 枕詞「つのさはふ」考 | 仙覚抄 | 角鄣經 [ツノサハフ]、石見之海乃 [イワミノウミノ]、言佐散久 [コトサヘク]、辛乃埼有 [カラノサキナル]、伊久里尓曾 [イクリニソ]云々。 ツノサハフトハ、ツノオホカルトイフ也。日本記ニハ、多ノ字ヲ、サハトヨム。ツノオホカリ、イハトツヽケムタメナリ。 |

||||||||||

| 拾穂抄 | つのさふる 類聚袖中抄等の点也日本紀十七ニ都奴沙府以波例能 [ツノサフイハレノ] とあるに随ふにや仙は日本紀十一ニ菟怒差破赴 [ツノサハフ] とあるに任てつのさはふと改む日本紀も兩様なれは兩点共に用へし釋ニ云角障 [ツノサウル] 也牛角堤を破るに岩のさはりし古事岩の枕詞と云々正説歟袖中には角と云所のみえぬ心と云仙抄は角多 [ヲヽキ] と注す由阿は□[羊+霊] 羊の角をふる儀と注皆如何。 | |||||||||||

| 代匠記 | 角鄣經石見之海乃言佐敝久辛乃埼有伊久里・・・ ツノサハフは石の枕詞、別に注す、 |

|||||||||||

| 童蒙抄 | 角障經石見之海乃 童子問 仙覺抄云、つのさはふとは、つのなほかるといふなり。日本紀には多の字をさはとよむ、おほかるいはとつゝけんため也とあり。岩には角の多きといはむもその理り有へきか。如何。 答 石には丸きも有、方も有て必しも角おほしといふへからす。僻案の義有。是も日本紀の歌の童子問に答へたれは、此集にてはいはす。万葉集は末なり、日本紀は本地。本に明らかなれは末おのつからまとはす。後世の學者皆本をしらすして、末を論する故に本にたかへは事明らかならす。よりて万葉集を明らかにせんには、古事紀日本紀の歌を明かにして、後万葉集にわたるへし。万葉集明らめて後、古今集を見れは疑なきを、後人は古今集を傳授を得されは、歌學の本明かならさるやうに心得て、万葉集をもみす。况や日本紀古事紀の歌には目をわたす事もなきをや。よりて万葉集の難義とする冠辭等、日本紀古事紀等にみたるは此集の問に答へす。日本紀古事紀等の童子問に答訖ぬ。 |

|||||||||||

| 万葉考 | 角障經 [ツヌサハフ]、 冠辭、 | |||||||||||

| 攷證 | 角障經 [ツヌサハフ]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。角障經 [ツヌサハフ] とかけるは、借字にて、つぬ、つな、つたとかよふ故、蘿這石 [ツタハフイハ] とつゞけし也。さて、障の字、印本鄣に作れり。字書を考ふる 〔マヽ〕[障鄣]通ずる事なし。誤りなる事明らかなれば、本集三『廿一丁四十六丁』、十三『廿八丁廿九丁』などの例に依てあらたむ。

|

|||||||||||

| 古義 | 角鄣證 [ツヌサハフ] 角鄣經 [ツヌサハフ] は、石 [イハ] といはむ料の枕詞なり、書紀仁徳天皇繼體天皇ノ卷ノ歌、此ノ集三ノ卷十三ノ卷、其餘にも猶あり、皆石 [イハ] とつゞきたり、(冠辭考に、つたはふ石とつゞきたるなり、さて奴佐 [ヌサ] の反奈 [ナ] なれば、都奈 [ツナ] を延て、都奴佐 [ツヌサ] といひ、波布 [ハフ] は蔓の這なりと云り、されどつたを、つぬさといへりとは、おもはれず、) 荒木田氏が、絡石多蔓 [ツヌサハフ] と云るなるべし、と云るぞよろしかるべき、古ヘ格石 [ツタ] を、つなとも、つぬとも云たればなり、六ノ卷に、石綱 [イハツナ] とあるは契冲が石絡石 [イハツタ] なり、と云るを思ヒ合スべし、佐波波布 [サハハフ] は、佐波布 [サハフ] と切 [ツヾマ] れり、 |

|||||||||||

| 全釈 | 角鄣經 [ツヌサハフ] ―― 蔦多蔓 [ツヌサハフ] の意で、蔦かづらの類の、多く這ひまつはる石とづづく枕詞である。この他にこの語の解は多いが、採るべきものがない。この句から玉藻成までは靡くと言はむ爲の序詞。 | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】「角障經」(ツノサハフ) 角障經 ツノサハフ。枕詞。石に冠する。日本書紀に、「菟恕瑳破赴 [ツノサハフ] 以破能臂謎餓 [イハノヒメガ]」(五八、仁德天皇紀)、「都奴婆播符 [ツヌサハフ] 以簸例能伊開能 [イハレノイケノ]」(九七、繼體天皇紀) などあり、古い枕詞であることが知られる。語義は、冠辭考に、ツヌサはツナで、ツタの這うであるといい、荒木田久老はツヌはツタで、サハフはサハハフの約言であると云つている。しかしツヌサの語は無く、またサハハフの説も首肯されない。この枕詞は、集中五出しているが、いずれも角障經の文字を使用しており、他に明解が無いとせば、この字面は相當考慮されて然るべきである。すなわちツノは角であり、突出部を意味するものなるべく、サハフは、障ハフで、障フの連續狀態をあらわすものと解される。角が障害になる義で、石を修飾説明する枕詞になつているのであろう。 |

|||||||||||

| 評釈 | つのさはふ 石 [いは] の枕詞「いはれ」 にかけた例も卷三に見える。その語義については或は「つのさ」は「つな」 の延音で、「はふ」は蔓のはふ意 (考)、或はつたの多くはふ意 (槻落葉)、或は角 [つの] は物のかど、さはふは動詞さふの連續状態を表はす語で邪魔になるの意、即ち角角が邪魔になる意で石につづく (新解) 等諸説あつて一致しないが、「つの」 はつたの意とし、「さ」 は接頭辭、即ち、つたのはひまつはる石の意といふ説 (講義) が比較的穩かである。しかしこれもつのをつたとする點、なほ證に乏しい憾がある。 | |||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「角障經」(つのさはふ) 石にかかる枕詞。「菟恕瑳破赴 [ツノサハフ] 以破能臂謎餓 [イハノヒメガ]」 (仁徳紀)、「都奴婆播符 [ツヌサハフ] 以簸例能伊開能 [イハレノイケノ]」 (継体紀) などの古い例がある。冠辞考に「蘿這石 (ツタハフイハ)」 の義とし、「古へは角綱蘿 (ツヌツナツタ) を相通はしていふが故に、蘿を都奈 (ツナ) とも都怒 (ツヌ) ともいへり」と云ひ、久老は日本紀歌解槻乃落葉の「菟怒瑳破赴 (ツノサハフ)」 (仁徳紀) の條で「瑳破赴の瑳は、佐夜 (サヨ)、小男鹿 (サヲシカ) などいふ佐 (サ) にて助語とすべき歟。又は多延 (サハハフ) の約言にもやあらむ。」と云つてゐる。倭名抄 (十) に「本草云、絡石、一名領石」として「都太 (ツタ)」とある事などを考へると、右のニ家の説に従ふべきもののやうに見える。原文「角障」の角は古事記では「ヌ」の仮名であらはされ、萬葉では「ノ」の仮名であらはされた事前 (131) にも述べたが、右の書紀には「ツヌ」とも「ツノ」ともあるところを見ると「ツヌサハフ」が次第に「ツノサハフ」に轉じたものかと思はれる。「障」の字西本願寺本以後の諸本には「鄣」とあるが、金澤本その他の古写本は「障」であり、「障」の字は他にも多く、「鄣」は見えないので、通用の文字ではあるが、古写本によるべきである。「障る」の意で借訓の文字である。但、別に「あぢさはふ」 (196) といふ言葉があり、その「さはふ」と関係がありはしないかとも考へられ、そこに少し問題が残るやうにも思はれる。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】「角障經」(つのさはふ) 石見にかかる枕詞。日本書紀に「つのさはふ 磐の媛」 (仁徳紀)、「つぬさはふ 磐余」 (継体紀) の例がある。語義やかかり方は未詳。「ツノ」は日本紀歌解槻乃落葉に「ツタ」とし、「サハフ」は「サハハフ」で多く這う意との説も見られるが、全註釈に注意しているように、万葉集中の五例 (135、3・282、423、13・3324、3325) すべて「角障経」と書かれているのに意味があるかもしれない。紀歌謡のような古歌の場合は別として、人麻呂は古い枕詞に新しい解釈を施して使うことも多いので、ここの「ツノサハフ」も、その例とすれば、「角障経」という文字の通りに、角は萌え出した植物の芽、「サハフ」は「障フ」の再活用と解するのが正しいか。植物の芽の伸びるのを妨げる岩の意で、地名石見に冠したと見るのである。 |

|||||||||||

| 枕詞「ことさへく」考 | 仙覚抄 | 言佐敞久トハ、コトハノ、サヘラルヽ也。コトハノ、サタカニモキコヱヌ心也。 | ||||||||||

| 拾穂抄 | ことさへく 仙曰詞のさへらるゝ也詞のさたかにも聞えぬ也辛の崎をいはむとてをける也唐人の詞の聞知かたきによそふる也 | |||||||||||

| 代匠記 | 言サヘグは言のさはるなり、此もからの埼の枕詞なり、此には、「辛」 の字を書たれども、三韓の「韓」 の字の心になしてなり、日本紀に所々に、からの人の言を擧て、訛 [ヨコナマリ] て詳にしがたしと云ひ、敏達紀に韓婦 [カラメノコ]、用二韓語 [カラサヘツリヲ] 一、云云、此れ源氏に海人の物云をきゝ知らぬ事どもさへづりてと云ひ、孟子に、南蠻鴃 [ケキ] 舌之人など云へる心に、語をサヘヅルとは点ぜり、さればからの人の言は、こゝの人の耳にさはる心にかくはいへり、此卷の下に、ことさへぐくだらの原とあるも此心なり、 | |||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 仙覺抄云、言佐倣久とは言葉のさへらるゝ也。言葉のさたかにもきこえぬ心也。辛の埼は所の名なるへし。からのさきをいひ出んとて、ことさへくとは置る也。唐人のものいふ言葉のさきは、なにともきゝしりかたきによそふる也とあり。此説しかるへしや。 答 しかるへし。 |

|||||||||||

| 攷證 | 言佐敝久 [コトサヘク]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。から人の言は、こゝの人の耳には、わかずさへぎてのみ聞ゆれば、ことさへぐ韓 [カラ] といふを、辛 [カラ] の埼とはつゞけしなり。また、ことさへぐ、百濟の原とつゞくるも意同じ。

|

|||||||||||

| 古義 | 言佐敝久 [コトサヘク] は、加羅 [カラ] の枕詞なり、此ノ下に、言左敝久百済之原從 [コトサヘククタラノハラヨ] とも見ゆ、此はすべて、異國人 [アダシクニビト] の言語 [モノイヒ] は、此方の人の耳には聞分がたく、喧響 [サヤギ] て聞ゆれば、言語 [コトバ] の喧響 [サヤ] ぐ韓 [カラ] 、また百濟 [クダラ] 、といふ意につゞけたり、十六に、佐比豆留夜辛碓爾舂 [サヒヅルヤカラウスニツキ] 、とよめるも、言語 [コトドヒ] の喧嘩 [サヒヅル] や韓 [カラ] といふにて、今と同意なり、さて左敝久 [サヘク] とは、鳥の囀 [サヘヅル] といふに同じくて、さわさわと喧響 [サヤメ] きて聞ゆるを云り、書紀に、韓婦 [カラメ] 用二韓語言 [カラサヘヅリテ] 一といひ、源氏物語赤石に、あやしき海土等 [アマドモ ]などの、高き人座する所とて、集り參りて、聞も知給はぬことゞもを、さへづりあへるも、いとめづらかなれど、得追もはらはず、玉葛に、いろあひこゝちよげに、聲いたうかれて、さへづり居たり、常夏に、御ゆるしだに侍らば、水をくみいたゞきても、つかうまつりなむ、といとよげに今少しさへづれば、浮船に、例のあらゝかなる、七八人をのこどもおほく、しなしなしからぬけはひさへづりつゝ、いりきたればなど、邊鄙人などの、ことにかしがましく、物いひさわぐさまに、多くいへり、又常陸風土記に、茨城ノ郡、古老曰、昔在二國巣 (俗語、都知久母 [ツチグモ]、又云、夜都賀波岐 [ヤツカハキ]、) 山之佐伯 [ヤマノサヘキ] 野之佐伯 [ヌノサヘキ] 一あるも、喧響 [サヤメ] く賊衆を謂りと見ゆ、又佐伯氏も、蝦夷の喧饗 [サヘキ] より出たるならむ、 | |||||||||||

| 全釈 | 言佐敝久 [コトサヘグ] ―― 韓の枕詞。言葉のさやぎ、喧しき韓人といふのである。 | |||||||||||

| 全註釈 | 言佐敝久 コトサヘク。枕詞。下に、「言左敝久 [コトサヘク] 百濟之原從 [クダラノハラユ]」(卷二、一九九) とあり、韓、百濟の枕詞となつている。コトは言語の義であり、サヘクは、從來騷ぐと同じで、言語の騷々しい意とされていた。しかしサヘクがサワクと同語であるといぅ證明は無い。むしろ、障フと關係あるものと見るべく、言語の通じない意を以つて、韓、百濟に冠するものと見るべきである。 | |||||||||||

| 評釈 | 言さへく さへくは強い意で語調に稜角のあるをいふとの新説 (新解) も出てゐるが、さへづると同じくしやべり方の騷々しい意で、外國人の言葉の意味が通ぜず、ただ喧しく聞える所から韓の枕詞となつたのであらう。 | |||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「言佐敝久」(ことさへく) 仙覚抄に「コトバノサヘラルヽ也、コトバノサダカニモキコヱヌ心也」とある。「さへく」は右にあげた「障る」、「障(さ)ふ」 (11・2380) などと同根の語であつて、田安宗武の摘要冠辞考に「ここの語はかしこに聞こえず、かしこの語はここに聞こえねばことばの間にものをへだてたることなるをもていへり」とあるやうに、日本人には唐人の言葉が通じないから、唐の枕詞とした。「サワク」とか「サヘヅル」とかと同語とするのはあたらない。「さへづる」は萬葉では「さひづる」であり、その「サヒ」○は「サヰ」 (1・42) と通じ、「サワ」とも「サワク」ともなつたので、それは別系の語である。「さひづらふ」 (7・1273)、「さひづるや」 (16・3886) 参照。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】「言佐敞久辛乃埼有」(ことさへく からのさきなる) 「コトサヘク」は「辛の埼」にかかる枕詞。原文「言佐敞久」の「敞」は、「シャウ」の音の文字であるが、奈良時代に「敝」と通用、「へ (甲)」の仮名として用いられた (古典大系本補注)。正倉院文書中の宣命草案に仮名用例を見るのであるが、両字の通用は中国に先例があるらしい (『金石異体字典』)。「コトサヘク」の「コト」は言葉。「サヘク」は仙覚抄に「コトバノサヘラルヽ也、コトバノサダカニモキコエヌ心也」と記すように、外国人のことばのはっきり聞きとりにくいこと。「カラ」 (朝鮮・中国などの外国) に冠する。「辛の埼」は、邇摩郡仁摩町宅野の海上にある韓島とする説 (古義・新講・全註釈など) や浜田市の北国府町の海岸唐鐘の浦の近くとする説 (茂吉雑纂)、江津市波子(ハシ)町の大崎鼻あたりとする説 (注釈) などがあるが、特定しうるかどうか、問題である。あえて定めずとも鑑賞には支障はない。 |

|||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 カラ(韓)の枕詞。同じくカラにかかる枕詞に、「サヒヅルヤ」というのがあり、その「サヒヅル」は「サヘヅル」の古形、意味不明の言語を操ることを表す。この「サヘク」も「サヒヅル」と同源であろう。カラは古代朝鮮半島 (主として南部) の諸国の汎称。 |

|||||||||||

| 「からのさきなる」考 | 仙覚抄 | 辛乃埼有 [カラノサキナル] 辛乃埼ハ、所ノ名ナルヘシ。カラノサキヲ、イヒイテムトテ、コトサヘクトハヲケリ。唐人ノモノイフコトハノサキヲハ、ナニトモキヽシリカタキニヨソフル也。 |

||||||||||

| 攷證 | 辛乃崎有 [カラノサキナル]。 辛の埼、この外ものに見えず。郡しりがたし。猶たづぬべし。 |

|||||||||||

| 古義 | 辛乃崎 [カラノサキ] は、石見ノ國邇摩ノ郡|託農 [タクノ] 浦にありと國人云り、 | |||||||||||

| 全釈 | 辛乃埼有 [カラノサキナル] ―― 辛乃埼は「石見ノ國邇摩郡託農浦にありと國人云へり」と、古義に記してあるが、石見風土記に、「可良島秀二海中一、因レ之可良埼云。度半里」 とあつて、その島の對岸に當るのであらう。託農は即ち今の宅野村である。卷三の三五五の地圖參照。 | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 辛乃埼有 カラノサキナル。島根縣邇摩郡宅野村の海上に辛島があり、それに對する海濱の岬角であろうという。 |

|||||||||||

| 評釈 | 【語】 韓の埼 石見風土記逸文に「可良島秀二海中一因レ之可良崎ト云フ 度リ半里」とある地で、渡津の東方十里許りの邇摩郡宅野村の海上にある辛島の出鼻をいふ(新講)。 |

|||||||||||

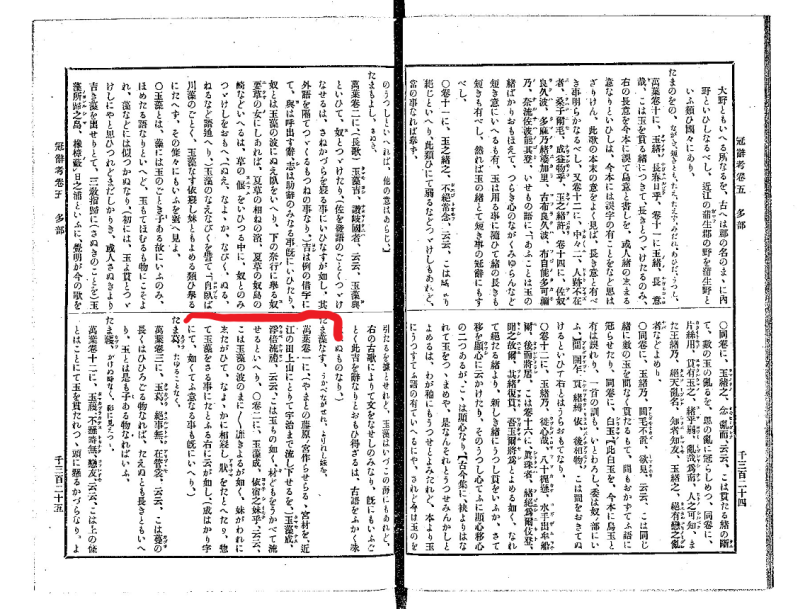

| 注釈 | 【訓釈】「辛乃埼」(からのさき) 邇摩郡仁摩町宅野の海上に韓島があり、それだとする説 (古義、新講、全註釈、その他) が最もひろく行はれてをり、豊田八十代氏の萬葉地理考には都野津の東北 (和木の海上) 「真島に対する岬崖あり、辛崎はこのあたりを指すか」とあり、齊藤茂吉氏は「辛乃埼考」 (『柿本人麿雑纂篇』) で濱田市の北国府町の海岸唐鐘 (タウガネ)の浦の「犬島、猫島、千畳敷、畳ヶ浦、赤鼻あたり一帯のうちの埼ではなからうか」とされた。宅野の韓島とするのは、齊藤氏も注意されてゐるやうに妻の住んだ里とはあまりにもかけ離れてゐて不適当である。後に出て来る渡りの山や屋上山よりも北にあり、道順から云つても逆である。これは前の津野や柔田津同様妻の里附近に求めるべきである。その点地理考の説の方がふさはしいが、これは単なる推定であつて何等証とすべきものがない。齋藤氏のは既に石見八重葎の中の小篠大記の説に見え、国府の近くであり、「唐」の名がついてゐて、いささか聴くべきものがあるが、今の「タウガネ」がもと「カラカネ」であつたとしても「からかね」は一語と見るべきものであり、「かね」が主体であつて、「から」はその修飾にすぎない。従つて「から」と「からかね」とを混同すべきものでない。これはむしと齋藤氏も引用せられてゐる 「安芸より石見を通過する道の記」 や槃游余録に見える唐山こそ注意すべきだと私は考へる。今その道の記を見ると (『鴨山考補註篇』二二一頁、『雑纂篇』四八七頁に引用せられたによる)、 高田山のすそへ下り、唐山 (入日のいとよく晴れたる時 頂より朝鮮の山々見ゆと云) などふりさけ見つゝ、都野津、加久志、江津を経て、玉江のわたしをこえ、・・・渡津村を過、海邊へいで・・・ とある。今これらの地名を今の名に直して逆にあげると、江津市渡津、江(ゴウ)川、喜久志、都野津、高田となつて、唐山の名は今残つてゐないが、高田の北の海岸に波子(ハシ)の町がある。国鐡都野津駅の次の駅である。その東北にある山ではないかと思はれ、その西北の麓が北に突出して、今大崎鼻と呼ばれてゐる。その名は殆ど普通名詞に近いものであり、このあたりには崎といはれるにふさはしいものがないので、右引用にあるやうに、そのうしろの山を唐山と呼び、その麓の出端(でばな)が唐の崎と呼ばれてゐたと考へる事は極めて自然な解釈ではなからうか。私は昨年 (卅ニ年) 十二月廿四日に、波子駅の東北、大崎鼻よりは東南にあたる、街道筋の江津市波子支所をたづねて聞いたが、唐山といふ名は今知る人がないやうであつた。しかし、私を大いに喜ばせた事は、唐山と私が推定した山の上に監視所が出来てをり、それは朝鮮よりの密輸船を監視するところであるといふ事実であつた。唐山といふ「名」は失はれてゐても、現に韓(から)通ひの船を見張る山であるといふ事は、唐山の実が尚存してゐるとも云へるのではなからうか。(一四五頁地図参照。) |

|||||||||||

| 全注 | 【注】「言佐敞久辛乃埼有」(ことさへく からのさきなる)、私注:前項「枕詞『ことさへく』考参照」 | |||||||||||

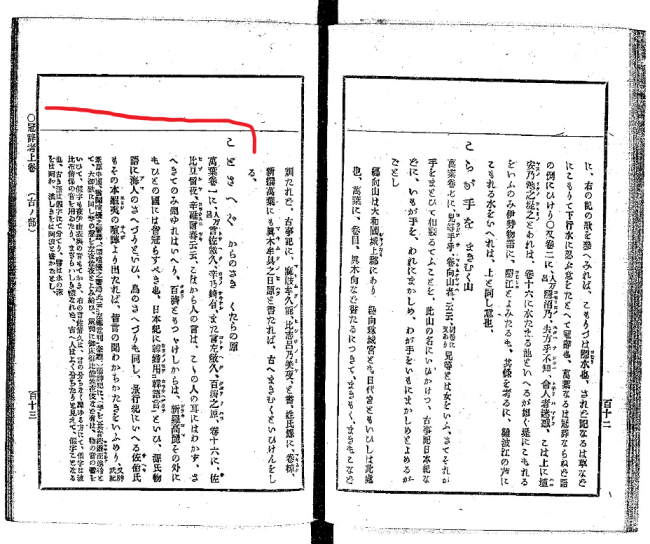

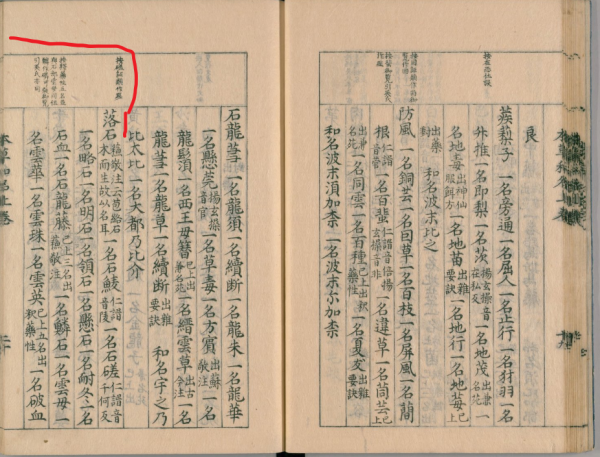

| 「いくり」考。 | 仙覚抄 | 伊久里尓曾 [イクリニソ]ト ハ、イハ發語ノ詞ハ、クリハ、石也。山陰道ノ風俗、石ヲハクリト云也。 | ||||||||||

| 拾穂抄 | いくり 仙曰いは發語の詞くりは石也山陰道の風俗石をくりと云也 | |||||||||||

| 代匠記 | イクリは仙覺抄に、「い」 は發語の詞、「くり」 は石なり、山陰 [セムオム] 道の風俗、石をば「くり」 と云なりといへり、今の世なべて「くり石」 と申は、ちひさきを申せば、「栗」 ばかりの石と云心にや、山陰道には大小を問ず皆「くり」 と云にこそ、今按、應神紀の御製に、由羅能斗能 [ユラノトノ]、斗那珂能異句離珥 [トナカノイクリニ] と遊ばされ、此集第六、赤人の歌にもよまれたれば、伊は發語の詞ならず、「くり」 は山陰道の風俗によらずして元來「いくり」 と云なるべし、又舊事紀第三云、櫛八玉 [クシヤタマノ] 神、化 [ナリテ] レ鵜入二海底ニ一咋 [クヒ] 二出底之埴一、作二天ノ八十毘良迦 [ヤソヒラカ] 一、云云、此を合せて思ふに、泥の黒きを□ [涅の下、土を工][クリ] と云へば、發語の詞を加て、「いくり」 と云にや、 | |||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 仙覺抄云、伊久里爾曾とは、いは發語の詞、くりは石なり。山陰道の風俗石をはくりと云也とあり。此説しかりや。 答 しかるへし。山陰道の風俗のみにもあらし。日本紀の歌にもいくりとよみたまへること也。古語也。 |

|||||||||||

| 万葉考 | 紀に (應神) 由蘿 [ユラ] のとの、となかの、異句離 [イクリ] にふれたつ、云云 (卷十五) 「わたのそこ、奥津伊久里 [オキツイクリ] に、あはび玉、さはにかづき出デ」などいへば、海の底の名をいくりと云り、さて必黒ければいくりといふか、 | |||||||||||

| 略解 | イクリ、應神紀、由羅のとのとなかの異句離《イクリ》云云、釋日本紀、句離謂v石也、異助語也と有り。 | |||||||||||

| 攷證 | 伊久里爾曾 [イクリニソ]。 古事記下卷に、由良能斗能斗那加能 [ユラノトノトナカノ]、伊久理爾布禮多都 [イクリニフレタツ]、那豆能紀能 [ナツノキノ] 云々。本集六〔十六丁〕に、淡路乃野島之海子乃 [アハチノヌシマノアマノ]、海底奧津伊久里二 [ワタノソコオキツイクリニ]、鰒珠左盤爾潜出 [アハヒタマサハニカヅキデ] 云云とありて、いくりは、海の石をいふ也。宣長云、くりといふにつきて、栗を思ひて、小 [チヒサ] き石をいふと云説は非也。海松 [ミル] の生とよめるにても、小きに限らぬ事をしるべし。又海の底なる石をいふと云も非也。古事記の歌も、底なる石にては叶はず。六巻の歌に、海底とよめるは、たゞ奧 [オキ] の枕詞にて、いくりへかゝれる言にはあらず。海底なるをも、又うへに出たるをもいひ、又小きをもいひ、大きなるをもいふ名也。云々といはれつるがごとし。又釋日本紀に、句離 [クリ] 謂レ石也、伊 [イ] 助語也云々。この説のごとく、くりは石のこと、いは發語なるべし。 |

|||||||||||

| 古義 | 伊久里 [イクリ] は、海中の石をいふべし、(袖中抄に、船路には、石をいくりと云り、としるせり、) 六ノ卷に海底奧津伊久利二鰒珠左盤爾潜出 [ワタノソコオキツイクリニアハビタマサハニカヅキデ]、また古事記仁徳天皇ノ條ノ歌に、由良能斗能斗那加能伊久理爾布禮多都 [ユラノトノトナカノイクリニフレタツ] 云々、此ノ歌書紀には、應神天皇ノ卷に出で、その釋に、異句離 [イクリハ] 句離 [クリハ] 謂レ石ヲ也、異ハ助語也と見ゆ、(異ハ助語と云こといかゞ、) 又十七に、伊毛我伊弊爾伊久理能母里乃 [イモガイヘニイクリノモリノ] とあり、(これも、海石 [イクリ] に由ありて負ヘる地ノ名か、) | |||||||||||

| 全釈 | 伊久里爾曾 [イクリニゾ] ―― 伊久里は海の石をいふ。釋日本紀に「句離 [クリ] 謂レ石也、伊ハ助語也」とあるによれば、伊は接頭語で、石をクリといふのである。今も日本海沿岸地方では海礁をグリといつてゐる。 | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 伊久里尓曾 イクリニゾ。イクリは、海中の岩礁をいう。「由良熊斗能 [ユラノトノ] 斗那賀能 [トナカノ] 伊久理爾 [イクリニ] 布禮多都 [フレタツ] 那豆能紀能 [ナヅノキノ] 佐夜佐夜 [サヤサヤ]」(古事記七五)、「淡路乃 [アハヂノ] 野島之海子乃 [ノジマノアマノ] 海底 [ワタノソコ] 奧津伊久利二 [オキツイクリニ] 鰒珠 [アハビタマ] 左盤爾潜出 [サハニカヅキデ]」(卷六、九三三) など使用されている。「曉之 [アカトキノ] 寐覺爾聞者 [ネザメニキケバ] 海石之 [イクリノ] 鹽干乃共 [シホヒノムタ]」 (卷六、一〇六二) の海石もイクリと讀むべきであろう。海中の暗礁をいうとする説があるが、暗礁に限定しないでもよいのだろう。 |

|||||||||||

| 評釈 | 【語】 いくり 應神紀に「ゆらのとのと中のいくりに」とあるを釋日本紀に註して「句離謂レ石也 異助語也」とある。用例より推せば、海の石をいふらしい。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「伊久里」(いくり) 海中の岩礁を云つたやうである。釈日本紀 (廿四) に「句離 [クリ] 謂レ石也、異 [イ] ハ助語也」とあり、講義に「日本地誌提要には長門より羽後までひろく日本海沿岸の地方の地勢用言に暗礁を『何繰』といへるもの頗る多し。これ恐らくは古言の残り伝はれるものなるべし」といひ、柳田、倉田両氏の分類漁村語彙にも「日本海岸の広い区域に亘つって、海中の隠れ岩をクリと謂ふ。越後の出雲崎附近にイスズグリ・シワナグリ・マクリ、能登高屋の嫁グリ一名磁石石、丹後与謝郡平田の沖の七つグリ、同竹野郡のササグリ等が、何れもよく知られて居る。又ヰクリといふ地名も若狭には有る。」とある。 由良の門(と)の 門中(となか)の 伊久理(イクリ)に ふれ立つ なづの木のさやさや (仁徳記) -淡路の 野島の海人の 海の底 沖つ海石(イクリ)に 鰒玉 さはに潜(かづ)き出- (6・933) の如き例がある。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 「イクリ」は仁徳記の歌謡に、「由良の門(と)の 門中(となか)の 伊久理(イクリ)に ふれ立つ なづの木のさやさや」とあり、集内にも「-淡路の 野島の海人の 海の底 沖つ海石(イクリ)に 鰒玉 さはに潜(かづ)き出-」 (6・933) が見られる。これらの例から、海中深くの岩礁をさして「イクリ」と称したことが推定される。山田講義には、日本地誌提要を引き、長門から羽後までの日本海沿岸の地方の地勢用語に、暗礁を「~繰」といっている例が多いことを記す。 |

|||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 海中の岩礁で漁場になっているところ。 |

|||||||||||

| 原文「深海松(ふかみる)」訓・注 | 代匠記 | 深海松は、延喜式の宮内に、志摩、〔深海松、〕又長海松と云も見え、又此集に俣海松 [マタミル] ともよめれば、此等は梅松の中の別名なり、 | ||||||||||

| 万葉考 | 深海松生流 [フカミルオフル]、 宮内式の諸國の貢に、深海松長海松の二つ有、深みるは海底に生るをいふ、 | |||||||||||

| 略解 | 深ミルは宮内式の諸國の貢物に、深海松長海松の二有り。海底に生るを深ミルと言ふか。 | |||||||||||

| 攷證 | 深海松生流 [フカミルオフル]。 本集六〔十八丁〕に、奧部庭深海松採 [オキヘニハフカミルトリ]、浦囘庭名告藻苅 [ウラワニハナノリソカリ] 云々。十三〔廿二丁〕に、朝名寸二來依深海松 [アサナギニキヨルフカミル] 云々。延喜宮内式、諸國例貢御贄に、志摩深海松云々とありて、海松は、和名抄海菜類に、崔禹錫食經云、水松、状如レ松而無レ葉〔和名美流〕揚氏漢語抄云海松〔和名上同俗用レ之〕云々と見えたり。 |

|||||||||||

| 古義 | 深海松 [フカミル] は、宮内式、諸國例貢御贄の中に、深海松 [フカミル] 長海松 [ナガミル] あり、猶品物解に云べし、 | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 深海松生流 フカミルオフル。ミルは海松。倭名類聚鈔海菜類に「水松狀如レ松而無レ葉〔和名美流〕楊氏漢語抄云海松〔和名上同俗用之〕」とある。海中の深い處に生えるもので、深海松という。句切。下の深海松ノ深メテの句を引き起すためにこの句を出している。 |

|||||||||||

| 評釈 | 【語】 深みる 海草の名。長さ五六寸で紐のやうな形をし枝を食用に供する。 |

|||||||||||

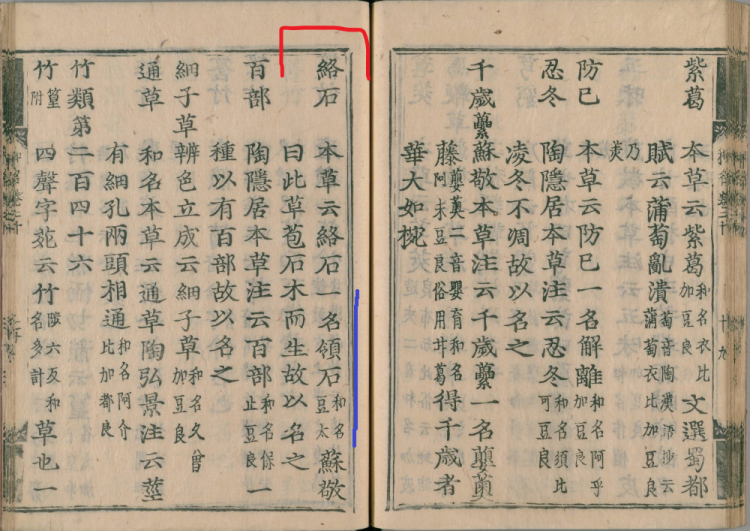

| 注釈 | 【訓釈】 新撰字鏡 (十二) に「海松」を「美留(ミル)」とし、倭名抄 (九) には「崖禹食経云、水松 美流、楊氏漢語抄云、海松、式又用レ之 状如レ松而無レ葉者也」とある。海松は海底の岩石などに附着して生ずる海藻、通常六七寸に達する。根元は一本であるが、順次叉状に分かれ總のやうな形をしてゐる。質は海綿を更に緻密にしたやうなもので濃緑うぃ呈する。古くは食用に供され、延喜式にはあちこちにその名が見える。紫菜(ノリ)と並べあげられてゐる。「深海松」は海底深く生えてゐる意であるが、宮内式には志摩の貢物として特に「深海松」とあり、民部式の安房の貢物には「長海松」とある。今はさしみのつま「鯛や鱸など白身のあらひなど」 に用ゐられる。上の句の「ぞ」を受けて「生ふる」と連体形で結び、次の「荒礒にぞ 玉藻は生ふる」と対句になり、その「玉藻は生ふる」はその下の「玉藻なす」につづいて、その生ふる玉藻のやうに、「靡き」とつづいて序となつてをり、対句が相前後して下へ序としてつづいてゐる形で、対句式の序と云はれるものである。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 「ミル」は新撰字鏡に「海松」に「美留」と注する。漢名は「水松」で緑色藻類に属し、多く浅海の岩石に生ずるという。形は叉状に分枝し、若いものを食用とする (松田修「萬葉の植物」大成第八巻)。深海松は、とくに海底深くに生えるもの。 |

|||||||||||

| 原文「靡寐之兒乎 (なびきねしこを)」訓・注 |

拾穂抄 | なひきねしこ 石見の妻を云也前によりねし妹なと有と同心の詞也。 | ||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 此歌にては、靡寐之兒乎とあれは、妹のことにあらす。人丸の兒のことをよめるにや。 答 人丸妻も前妻後妻ありとみえ、子も有とは後々の歌にてしられたれとも、此長歌は兒息のことにはあらす。妹の事とみるへし。女のことを子とむかしはよむ、常のこと也、されは靡寐之兒は妹のことゝもしるへし。 |

|||||||||||

| 攷證 | 靡寐之兒乎 [ナヒキネシコヲ]。 靡ねしとは、なよゝかに、物のうちなびきたるやうに、そひふしたるをいふ。本集一〔廿一丁〕に、打靡寐毛宿良目八方 [ウチナヒキイモヌラメヤモ] 云々とあり。猶その所にいへり。兒とは、男女にかぎらず、人を愛し親しみ稱していふことにて、子と書も、同じ。古事記下卷に、阿理岐奴能美幣能古賀 [アリキヌノミヘノコガ] 云々とあるは、三重采女が、自ら三重の子といへり。また同卷に、本陀理斗良須古 [ホタリトラスコ] 云々とのたまへるは、袁杼比賣 [ヲドヒメ] をさしてのたまへる也。本集一〔七丁〕に、此岳爾菜採須兒 [コノヲカニコナツマスコ] 云々。四〔廿丁〕に、打日指宮爾行兒乎 [ウチヒサスミヤニユクコヲ] 云々、人之見兒乎吾四乏毛 [ヒトノミルコヲワレシトモシモ] 云々。五〔十八丁〕に、宇米我波奈知良須阿利許曾 [ウメカハナチラスアリコソ]、意母布故我多米 [オモフコカタメ] 云々。七〔四十二丁〕に、薦枕相卷之兒毛 [コモマクラアヒマキシコモ] 云々などありで、猶いと多し。これらみな、女を親しみ愛して、子とはいへる也。兒は、玉篇に子、咨似切、兒也愛也云々とありて、子兒通用して、文選褚淵碑文 注、引二孟子劉注一云、子通稱也云々。漢書武帝紀云、子者人之嘉稱也云々とあるにても思ふべし。さて、上〔攷證二上廿八丁〕にいへるがごとく、女の名の下に、兒 [コ] の字を付るも、これらよりおこれる事なり。また、男を稱して子といふ事は、下〔攷證〕にいふべし。 |

|||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 自分の言う通りに横たわって寝た妻を。 |

|||||||||||

| 原文「左宿夜者 (さねしよは)」訓・考 旧訓「サヌルヨハ」 |

<旧訓> |

【拾穂抄】 つのさふる石見のうみのことさへくからのさきなるいくりにそふかみる生るあらいそにそ玉もはおふるたまもなすなひきねしこをふかみるのふかめて思ふとさぬるよはいくはくもあらすはふつたのわかれしくれはきもむかひ心をいたにおもひつゝかへり見すれとおほふねのわたりの山のもみちはのちりのまかひに妹か袖さやにも見えすつまこもる屋かみの山の雲間よりわたらふ月のおしめともかくろひくれはあまつたふいり日さしぬれますらおとおもへるわれもしきたへの衣の袖はとをりてぬれぬ寝 角障經(仙さはふ)石見之海乃言佐敝久辛乃埼有伊久里尓曽深海松生流荒礒尓曽玉藻者生流玉藻成靡寐之兒乎深海松乃深目手思騰左宿夜者幾(イいくた)毛不有延都多乃別之來者肝向(イむかふ)心乎痛念乍顧為騰大舟之渡乃山之黄葉乃散之亂尓妹袖清尓毛不見嬬隠有屋上乃 室上山 山乃自雲間渡相月乃雖惜隠比來者天傳入日刺奴礼大夫跡念有吾毛敷妙乃衣袖者通而沾奴 【代匠記】 角鄣經石見之海乃言佐敝久辛乃埼有伊久里爾曽深海松生流荒礒爾曾玉藻者生流玉藻成靡寐之兒乎深海松乃深目手思騰左宿夜者幾毛不有延都多乃別之來者肝何心乎痛念乍顧爲騰大舟之渡乃山之黄葉乃散之亂爾妹袖清爾毛不見嬬隱有屋上乃 [ツノサハフイハミノウミノコトサヘクカラノサキナルイクリニソフカミルオフルアライソニソタマモハオフルタマモナスナヒキネシコヲフカミルノフカメテオモフトサヌルヨハイクハクアラスハフツタノワカレシクレハキモムカヒコヽロヲイタミオモヒツヽカヘリミスレトオホフネノワタリノヤマノチリノマカヒニイモカソテサヤニモミエスツマコモルヤカミノ〔一云室上山〕山乃自雲間渡相月乃雖惜隱比來者天傳入日刺奴禮大夫跡念有吾毛敷妙乃衣袖者通而沾奴 ヤマノクモマヨリワタラフツキノヲシメトモカクロヒクレハアマツタフイリヒサシヌレマスラヲトオモヘルワレモシキタヘノコロモノソテハトホリテヌレヌ] 【略解】 角鄣經。石見之海乃。言佐敝久。辛乃埼有。伊久里爾曾。深海松生流。荒磯爾曾。玉藻者生流。玉藻成。靡寐之兒乎。深海松乃。深目手思騰。左宿夜者。幾毛不有。(109)延都多乃。別之來者。肝向。心乎痛。念乍。顧爲騰。大舟之。渡乃山之。黄葉乃。散之亂爾。妹袖。清爾毛不見。褄隱有。屋上乃(-云室上山)山乃。自雲間。渡相月乃。雖惜。隱比來者。天傳。入日刺奴禮。丈夫跡。念有吾毛。敷妙乃。衣袖者。通而沾奴。 つぬさはふ。いはみのうみの。ことさへぐ。からのさきなる。いくりにぞ。ふかみるおふる。ありそにぞ。たまもはおふる。たまもなす。なびきねしこを。ふかみるの。ふかめてもへど。さぬるよは。いくらもあらず。はふつたの。わかれしくれば。きもむかふ。こころをいたみ。おもひつつ。かへりみすれど。おほぶねの。わたりのやまの。もみぢばの。ちりのまがひに。いもがそで。さやにもみえず。つまごもる。やがみのやまの。くもまより。わたらふつきの。をしけども。かくろひくれば。あまづたふ。いりひさしぬれ。ますらをと。おもへるわれも。しきたへの。ころものそでは。とほりてぬれぬ。 【攷證】 角障經 [ツヌサハフ]。石見之海乃 [イハミノウミノ]。言佐敝久 [コトサヘク]。辛乃崎有 [カラノサキナル]。伊久里爾曾 [イクリニソ]。深海松生流 [フカミルオフル]。荒礒爾曾 [アリソニソ]。玉藻者生流 [タマモハオフル]。玉藻成 [タマモナス]。靡寐之兒乎 [ナビキネシコヲ]。深海松乃 [フカミルノ]。深目手 [フカメテ] 思 [モヘ・オモフ] 騰 [ト]》。左宿夜者 [サヌルヨハ]。幾 [イクダ・イクバク] 毛不有 [モアラス]。延都多乃 [ハフツタノ]。別之來者 [ワカレシクレバ]。肝 [キモ] 向 [ムカフ・ムカヒ]。心乎痛 [コヽロヲイタミ]。念乍 [オモヒツヽ]。顧爲騰 [カヘリミスレト]。大舟之 [オホフネノ]。渡乃山之 [ワタリノヤマノ]。黄葉乃 [モミチハノ]。散之亂爾 [チリノマカヒニ]。妹袖 [イモカソテ]。清爾毛不見 [サヤニモミエス]。嬬隱有 [ツマコモル]。屋上乃山 [ヤカミノヤマ]〔一云室上山。〕乃 [ノ]。自雲間 [クモマヨリ]。渡相月乃 [ワタラフツキノ]。雖惜 [オシケドモ・ヲシメトモ]。隱比來者 [カクロヒクレハ]。天傳 [アマツタフ]。入日刺奴禮 [イリヒサシヌレ]。大夫跡 [マスラヲト]。念有吾毛 [オモヘルワレモ]。敷妙乃 [シキタヘノ]。衣袖者 [コロモノソテハ]。通而沾奴 [トホリテヌレヌ]。 |

||||||||||

| 代匠記 | 深メテ思フトサヌル夜ハ、イクバクモアラズとは、餘に人目を忍び過し、又は後を頼過して逢夜の少き心なり、十一に、かくばかり戀む物ぞとおもはねば、妹が袂をまかぬ夜も有き、十四東歌に、梓弓未に玉まきかくすゝぞ、寢なゝ成にし奥をかぬかぬ、此奥は後の心なり、人に深くかくすとてぞ、ねず成し後も逢むと末かけてたのむまにと云るなり、今も此意なり、此に依て見れば、迎てすゑ置たる妻にはあらで、時々通ひすまれたるなるべし、 | |||||||||||

| 万葉考 | 此ぬる夜はいくばくもあらで、別るといふからは、こは國にてあひ初し妹と聞ゆ、依羅 [ヨサミノ] 娘子ならぬ事知べし、 | |||||||||||

| 略解 | サヌルのサは發語。ハフツタノ枕詞。別シクレバは、ぬる夜はいくばくも無くて別ると言へば、國にて逢ひ初めし妹と聞ゆ。依羅娘子ならぬ事明らけし。 | |||||||||||

| 攷證 | 左宿夜者 [サヌルヨハ]。 さぬる夜はの、さは、さよばひ、さわたる、さばしり、さとほみ、さをどるなどの類、發語にて、意なし。たゞぬる夜はといへる也。集中いと多し。 |

|||||||||||

| 古義 | 左宿夜者は、「サネシヨハ」 と訓べし、(略解などに、舊本に從て、「サヌルヨハ」 とよめるは、今少しわろし、) | |||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 「さ」は接頭語。共に寝た夜は、の意。旧訓に「サヌルヨハ」とあつたのを古義に「サネシヨハ」と改めた。「佐祢斯欲能 伊久陀母阿羅祢婆 (サネシヨノ イクダモアラネバ)」 (5・804) の仮名書例がある。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 原文「左宿夜」を旧訓「サヌルヨ」と訓んでいたが、古義に「サネシヨハと訓べし、略解などに旧本に従てサヌルヨハとよめるは今少しわろし」として改めた。「サネシヨハ」と訓むのは、「シ」を読み添えることになるが、人麻呂作歌には同様な読添例を「相シ日」 (209、219)、「妹結シ紐」 (3・251) など拾いうるから、ここも、「サネシヨハ」で差し支えないだろう。作歌中の「シ」 (過去) は、52例を数える。その大部分は、之・師・斯などの仮名で書かれており (45例)、無表記は七例に過ぎない。人麻呂歌集に比べると丹念に書かれていると言って良い。ただ右のような表記の略された例もあるのである。「之」を記さぬほうが、過去を現前のことのように想起している感じが強い。 |

|||||||||||

| 原文「幾毛不レ有 (いくだもあらず)」訓 |

<旧訓> | 〔拾穂抄〕幾(イいくた)毛不有 イクハクアラス 〔代匠記〕幾毛不有 イクハクアラス 〔万葉考〕幾毛不有 イクバクモアラズ 〔略解〕 幾毛不有 いくらもあらず |

||||||||||

| 攷證 | 幾 [イクダ・イクバク] 毛 [モ] 不有 [モアラズ]。 舊訓、いくばくとよめるも、宣長が、いくらもとよまれしもいかゞ。こゝは、いくだもあらずとよむべし。そは、本集五〔九丁〕に、左禰斯欲能伊久陀母阿羅禰婆 [サネシヨノイクダモアラネバ] 云々。十〔廿七丁〕に、左尼始而何太毛不在者 [サネソメテイクダモアラネハ] 云々などあるにても思ふべし。 |

|||||||||||

| 古義 | 幾毛不有は、「イクダモアラズ」 と訓べし、五ノ卷に佐禰斯欲能伊久陀母阿羅禰婆 [サネシヨノイクグモアラネバ]、十ノ卷に、左尼始而何太毛不在 [サネソメテイクダモアラズ]、などあり、又十七に、年月毛伊久良母阿良奴爾 [トシツキモイクラモアラヌニ] ともあり、(本居氏は、これによりて、今をも伊久良 [イクラ] と訓し、それもさることながら、こは許々陀 [コヽダ] を、後に許々良 [コヽラ] と云如く、やゝ奈良ノ朝の季つかたよりの、詞とこそ聞えたれ、) これは、吾カ家に迎へて、すゑ置たる妻にはあらで、朝集使などにて、石見ノ國へ下り居られしほど、時々かよひ住れし娘子なれば、幾 [イクダ] もあらずといへること、勿論 [サラ] なり、 | |||||||||||

| 全釈 | 幾毛不有 [イクダモアラズ] ―― イクダとよむがよい。卷五に左禰斯欲能伊久陀母阿蘇禰婆 [サネシヨノイクダモアラネバ](八〇四)とある。 | |||||||||||

| 全註釈 | 幾毛不有 [イクダモアラズ]。イクダは幾何の意。「佐禰斯欲能 [サネシヨノ] 伊久陀母阿羅禰婆 [イクダモアラネバ]」(卷五、八〇四)、「左尼始而 [サネソメテ] 何太毛不レ在者 [イクダモアラネバ]」(卷十、二〇二三) などある。また「年月毛 [トシツキモ] 伊久良母阿良奴爾 [イクラモアラヌニ]」(卷十七、三九六二) の如くイクラともいう。ここは古きに從つてイクダと讀む。ココダの如きも、本集ではココダであるが、後にはココラになつている。結婚して久しくないのであろう。 | |||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「いくだもあらず」 これも旧訓には「イクハクモアラス」とあつたが、攷證に上に引用の例や「左尼始而 何太毛不在者 (サネソメテ イクダモアラネバ)」(10・2023) により改めたによる。玉の小琴には「年月毛 伊久良母阿良奴尓 (トシツキモ イクラモアラヌニ)」(17・3962) の例により「イクラ」としてゐる。「いくばく」の意を「いくだ」とも「いくら」とも云つたと思はれるが、今は用例の古い方による。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 「イクダモアラズ」の原文は「幾毛不有」で、旧訓「イクハクモアラス」であったのを、攷證に「イクダモアラズ」と改訓した。万葉考及び玉の小琴には「イクラモアラズ」としている。人麻呂歌集に「さねそめて何太毛不在者」(10・2023) とある。巻五の憶良の歌に、「佐禰斯欲能 [サネシヨノ] 伊久陀母阿羅禰婆 [イクダモアラネバ]」(卷五、八〇四) と見え、巻十七の家持作歌には「年月毛 伊久良母阿良奴尓 (トシツキモ イクラモアラヌニ)」 (3962) とあって、後者によって宣長は「イクラ」と訓んだのであるが、古義にこれを評して「それもさることながら、こは許々陀を、後に許々良と云う如く、やや奈良朝の季つかたよりの、詞とこそ聞こえたれ」と言う通りであろう。「イクダ」も「イクラ」も、それほどの意。 |

|||||||||||

| 枕詞「はふつたの」考 | 拾穂抄 | はふつたの 蔦ははひわかるゝかつらなれは別てといはん枕詞也別しのし助字 | ||||||||||

| 代匠記 | ハフツタノとは、蔦は末々にはひわかるゝ物なれば、別るとつゞけむ爲なり、後に至ても多し、 | |||||||||||

| 童蒙抄 | [延都多別之來者] 童子問 はふつたをいへる意如何。 答 異義なし。つたかつらは本は一つにて、末はかたかたにはひわかるゝものなれは、別るといふ冠辭におけるまて也。此集第九卷にも、蔓都多乃各各向向天雲乃別石徃者とあり。 |

|||||||||||

| 攷證 | [延都多乃 ハフツタノ] 枕詞にて、冠辭考にくはし。葛 [ツタ] の、かなたこなたへ、はひわかるゝがごとく、わかれしくればと、つゞけし也。さて、つたは、和名抄に、絡石をよみ、本草和名に落石をよめれど、一種をさしていへるにあらず。つたは、蔓草をすべいふ名也。この事は、冠辭考補遺にいふべし。

|

|||||||||||

| 古義 | 延都多乃 [ハフツタノ] は、別 [ワカレ] の枕詞なり、十三十七十九などにも見えたり、これは絡石 [ツタ] の、かたかたへ蔓ひ別るゝを人の別にいひつゞけたり、 | |||||||||||

| 全釈 | 延都多乃 [ハフツタノ] ―― 這ふ蔦の別るとつづく枕詞。蔦蔓のたぐひは、枝を分ちて延び行くものだからである。 | |||||||||||

| 全注 | 【注】 「ハフツタノ」は、別れに冠する比喩的な枕詞。冠辞考に「こはつたかづらのかたがたへはひわかるるを、人にわかれ行にいひかけたり」と説く。 |

|||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 「別ル」の枕詞。ツタは秋に紅葉するぶどう科の蔓性落葉植物。その蔓が延びて分岐するところからかけた。 |

|||||||||||

| 「別れし来れば」考 | 攷證 | 別之來者 [ワカレシクレバ]。 考云、このぬる夜は、いくばくもあらで別るといふからは、こは國にてあひそめし妹と聞ゆ。依羅 [ヨサミ] 娘子ならぬ事しるべし。 |

||||||||||

| ミ語法「心を痛み」注 | (代匠記) | 肝向心ヲ痛ミとは、憂ある時に心と、肝との二つを痛ましむる心か、遊仙窟云、下官 [ヤツカレ] 當レ見二此詩一、心膽倶ニ碎ク、文選、歐陽建、臨終詩云、痛哭摧二心肝一、今按遊仙窟に、心肝恰欲レ摧とあるを心肝の二字を引合てキモと點じ、雄略紀に心府をコヽロキモと点ず、玉邊云、府聚也、かゝれば、心も肝も互に「こゝろ」 とも「きも」 とも云へば、大守の國府に居る時諸郡此に向ふやうに、あらゆるきも心を主として此に向ふ意にて、心肝相對するにはあらで、村肝の心とあまたよめるに同じかるべし、兩義何れにもあれ、肝向ヒと点ぜるは叶はず、向フと改むべし、古事記下、仁徳天皇の御歌末云、岐毛牟加布許々呂袁陀邇迦 [キモムカフコヽロヲタニカ]、阿比淤母波受阿良牟 [アヒオモハズアラム]、此を證とすべし、 | ||||||||||

| (童蒙抄) | [肝向心乎痛念乍] 童子問 肝向心といふ詞心得かたし。或説に物おもひなけく時、肝と心とのふたつの臓をいたましむると云心也。むかふは對樣の心也。肝に對する心と云也といへり。此説しかるへきや。 答 肝心ともつらねていへは、むかふといふ詞ならは、對ふ義とならては解へくもおほへす。もし向の字異訓あるか。異義有かうたかひ殘れり。僻案には心の冠辭を村肝のといへは、肝向は村肝の顛倒にて、向は村の字の誤りとおほゆる也。猶正本を得て疑を決すへし。心の臓、肝の臓等の説古義にはなきこと也。古語はむつかしき道理のおもしろきやうなることは一向みえす。皆誤字をしらすして牽強傅會の説出來るものなれは、肝は心に對といふ説も、古風の語意に異なれはうけられぬこと也。しる人しるへし。 |

|||||||||||

| (攷證) | 肝 [キモ] 向 [ムカフ・ムカヒ]。 枕詞なり。宣長云、かくつゞくる由は、まづ腹の中にある、いはゆる五臓六腑の類を、上代には、すべて皆きもと云し也。さて、腹の中に、多くのきもの相對 [ムカ] ひて集りありて、凝々 [コリコリ] しと云意に、こゝろとはつゞくる也云々といはれしがごとし。猶くはしくは、冠辭考補遺にいふべし。 心乎痛 [コヽロヲイタミ]。 心をいたみは、心も痛きまで、いたましみ思ひこむ意にて、こゝろをいたさに也。この事は、下〔攷證三下五十三丁〕にいふべし。このいたみといふ語は、句をへだてゝ、顧すれどといふへかけて心得べし。いたみ思ひつゝとはつゞかざる也。妹にわかれくれば、心をいたさに、妹を思ひつゝ、かへり見すれど、わたりの山の紅葉のちりまがふ故に、妹が袖のさやかに見えずときくべし。 |

|||||||||||

| (古義) | 肝向 [キモムカフ] は、心 [コヽロ] の枕詞なり、九ノ卷に、肝向心摧而 [キモムカフコヽロクダケテ]、古事記仁徳天皇ノ大御歌に、岐毛牟加布許々呂袁陀邇迦

[キモムカフコヽロヲダニカ]、などあり、伎毛 [キモ] とは、いはゆる五臓六腑の類を凡てみなしかいふ由、一ノ卷ノ上に委ク云るが如し、向 [ムカフ]

とは腹中に、多くの伎毛 [キモ] の相對ひて、集り在ルをいふべし、心 [コヽロ] とつゞくは、多くの伎毛 [キモ] の凝々 [コリコリ] し、といふ意にいひかけたり、許々呂

[コヽロ] は、許呂許呂 [コロコロ] にて、凝々 [コリコリ] なり、海菜の心太 [コヽロフト] も、凝る意の名、神代紀に、田心 [タゴリ]

姫、此ノ集廿ノ卷に、妹之心 [イモガコヽロ] を、以母加去々里 [イモガコヽリ]、とあるなどを以て、曉るべしと本居氏云り、今按フに、伎毛 [キモ]

といふも、凝物 [コリモノ] の義なるべし、(許理 [コリノ] 切伎 [キ]、毛能 [モノノ] 切毛 [モ]、) 心乎痛 [コヽロヲイタミ] は、心が痛さにの意なり、既く出ツ、 |

|||||||||||

| (全釈) | 肝向 [キモムカフ] ―― 「五臓六臓相向かひ集まりて、凝々 [コリコリ] すといふ意より、こりこりの約轉なる心につづく」と、宣長は言つてゐるが、肝心 [キモココロ] も失すなどと言つて、古昔は心も肝も同じ意に用ゐられてゐるので、要するに肝の向ひ合ふ間に、心があると考へたものとすべきであらう。村肝の心と同じやうな語法である。 | |||||||||||

| (全註釈) | 【釈】 肝向 キモムカフ。枕詞。古人は精神は腹中にあると信じていた。人の腹中には臓腑が澤山あつて相對している。臓腑はすべてキモだから、肝向フ心と續くのである。 心乎痛 ココロヲイタミ。心が痛くして。心が惱ましくて。 |

|||||||||||

| (評釈) | 【語】 肝向ふ 心の枕詞。内臓の多く集り凝々 [こりこり] する意でつづく(宣長)といふよりも、内臓が向ひあつて蟠つてゐるのを肝向ふといひ、心の働きは肝から起ると思つたから心の枕詞としたとする(新講)のが穩かな説である。「村肝の」(五)參照。 |

|||||||||||

| (注釈) | 【訓釈】 「岐毛牟加布許々呂袁陀邇迦 [キモムカフコヽロヲダニカ」 (仁徳記) の仮名書例がある。肝とは五臓の意で、五臓が群がり向ひあつてゐるので「群肝の」(1・5) とも、「肝向ふ」 とも云ひ、その肝はまた心の意にも用ゐたので、「心」 の枕詞とした。 心を痛み、既出 (1・5)。 |

|||||||||||

| (全注) | 【注】 「キモムカフ」は心に冠する枕詞。仁徳記に「岐毛牟加布許々呂袁陀邇迦」とある。原文の「肝」 は、五臓の意。人の腹中には五臓が群がり向き合っているところから、「ムラギモノ」 とも「キモムカフ」 とも言う。記伝に「腹中にある、いはゆる五臓六腑の類を、上代には凡て皆伎毛と云しなり。さて腹中に多くの、伎毛の相対ひて集り在りて凝々しと云意・・・」(三十六) とある。五臓は心の宿る所と考えられたので、心に冠する。 |

|||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 心を痛み-「痛ミ」は「痛シ」のミ語法。「ミ語法+思フ」は、「~だと思う」の意。 |

|||||||||||

| 「渡乃山(わたりのやま)」考 | 仙覚抄 | ワタリノヤマ、ヤカミノ山、可考在所。 | ||||||||||

| 代匠記 | 此山何れの國に有と云事を知らず、 | |||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 渡乃山は何國に在山の名にや。 答 所見なし。しかれとも長歌の詞につきて見れは、石見國の山の名にあらすして聞えす。いかにとなれは、下の詞に妹袖清爾毛不見とあれは、石見國を離れて、はるかに行かすしては妹袖石見といふへからす。されは石見の國の山とす。 |

|||||||||||

| 万葉考 | 渡乃山之 [ワタリノヤマノ] 、 府より東北、今道八里の所に在と云り、妹か振袖の見えずと云にかなへり、 | |||||||||||

| 略解 | 渡ノ山は府より東北八里の所に在りと言へり。 | |||||||||||

| 攷證 | 渡乃山之 [ワタリノヤマノ]。 この外、古書に見えず。名寄にも、石見とせり。考に、府より東北、今道八里の所にありと云り。妹が振袖の見えずといふにかなへり云々といはれつ。 |

|||||||||||

| 古義 | 渡 [ワタリ] 乃山は、岡部氏、府より東北、今道八里の處に在ルよし云り、國人に聞に、邑知ノ郡今の渡リ村甘南寺の山、これなりと云り、 | |||||||||||

| 全釈 | 渡乃山之 [ワタリノヤマノ] ―― 渡津附近の山であらう。 | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 渡乃山之 ワタリノヤマノ。ワタリは、此處から向こうへ渡れる處をいう。「見度 [ミワタセバ] 近渡乎 [チカキワタリヲ] 廻 [タモトホリ] 今哉來座 [イマヤキマスト] 戀居 [コヒツツゾヲル]」(卷十、二三七九)。渡りの山は、わが前に立つている山をいう。山の名とするは誤りである。 |

|||||||||||

| 評釈 | 【語】 渡の山 渡津の近傍の山であらうが、明らかでない。又或はこれは地名でなく目の前に立つてゐる山と解する説もある。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 江川の北に今、江津市渡津(ワタツ) がある。必ずしもそこと断定しなくとも、江川の渡し場近くの山と見ればよいであらう。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 -渡の山について、真淵は「府より東北、今道八里の所に在と云り」(万葉考) と記し、古義にこれを受けて「国人に聞に、邑智郡今の渡リ村甘南寺の山、これなりと云り」と言ったが、檜嬬手に「それは安芸・備後の方へ出る間道にて、古代の駅路に非ず」と否定。「人麻呂大人此度の帰京、たとひ朝集使にまれ、任限にまれ、国府を立ちて、邇磨郡・安濃郡を歴て、出雲路の方へ出て上るべきなれば、今那賀郡江の河近辺に八神村あり。道のつづきに山も多かれば、此処とすべし」としている。茂吉総論篇には「石見国那賀郡渡津村の近くの山である」とし、石見国名跡考の「渡る處の近辺の山を大凡に詠みたるにて一箇の山には非ずと覚ゆ」という言葉を引く。渡津村付近と断定しうるかどうかは疑問であるが、岡熊臣の「人麻呂事績考辨」に「官人ハ間道ヲ経ベキニアラズ、必駅路ヲ通ルベシ。今那賀郡江ノ河辺ニ八神村アリ。若クハ此アタリヲ作給ヘルカ。故、古代ノ駅路ヲ考ルニ、出雲路ヨリ入来テ、波祢(ハネ)・託濃(タクノ)・樟通(クスミチ)・江東・江西・伊甘(イカン)トアレバ、人麻呂モ府ヨリ此駅路ヲ過玉ハムニ、マヅ伊甘ハ国府ノ近辺ニ式内伊甘ノ神社アリ、此アタリナルベシ。角ノ浦モ其アタリ遠カラズ。江西ハ江ノ川ノ西ナレバ今ノ郷田(コウタ)村ノアタリナラム。江東ハ川ノ東ナレバ今ノ大田村 (中略) 渡津村ノアタリナルベシ。八神村モ此アタリ遠カラズ」と記すように、上代の駅路に従っていると見るのが自然だろう。 |

|||||||||||

| 原文「散之乱 (ちりのまがひ)」訓・注 |

拾穂抄 | ちりのまかひ 散まきれに妹かみえぬ心也古今ニモ散のまかひにいへち忘て云々 | ||||||||||

| 童蒙抄 | 黄葉乃散之亂妹袖清毛不見 童子問 散之亂の三字を、ちりのまかひとよみ來れり。此訓しかるへきや。妹袖清爾毛不見の七字を、いもかそてさやにもみえすとよみ來れり。是もしからんや。 答 散之亂の三字は、ちりしみたれにても有へけれと、此詞古語とみえて、ありのまかひちりのまかひといふ事あれは誤訓にては有へからす。散を塵とかよはして、塵のまかひといふへし。塵にかよはさすして、飛散のことのみにしては、ちりのといひかたし。且下の七字の訓は、不所見とあらは、みえすとよむへけれとも、不見の二字なれは、僻案の訓には妹かそてさやかにもみすと爲也。 |

|||||||||||

| 万葉考 | まがふてふ言に亂と書る、下に多し、 | |||||||||||

| 攷證 | 散之亂爾 [チリノマガヒニ]。 まがひは、上にいへるごとく、まぎるゝ意にて、紅葉のちりまぎらかす故に、妹がふる袖の、さやかにも見えずと也。古今集春下に、よみ人しらず、このさとにたびねしぬべし、さくら花、ちりのまがひに家路わすれ(て脱カ)云々とよめるも、ちりのまぎれにの意也。 |

|||||||||||

| 古義 | 散之亂爾は、「チリノミダリニ」 と訓べし、 | |||||||||||

| 全釈 | 散之亂爾 [チリノマガヒニ] ―― チリノミダリニとよむ説もある。亂の字は、ミダリとよむのが普通であるが、中にはミダリでは意をなさぬ處もある。例へば、吾岳爾盛開有梅花遺有雪乎亂鶴鴨 [ワガヲカニサカリニサケルウメノハナノコレルユキニマガヘツルカモ] (一六四〇) の如きがそれである。して見れば無理にミダリに統一しようとするのはよくない。ここなどはマガヒとよむ方がよい。 | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 黄葉乃散之亂尓 モミチバノチリノマガヒニ。チリノミタレニ(温)。散り亂れることをチリマガフという。マガフは、他物と紛れる意に使つているが、區別がつかないので、亂れるの意になるのだろう。「毛美知葉能 [モミチバノ] 知里熊麻河比波 [チリノマガヒハ]」(卷十五、三七〇〇)、「春花乃 [ハルバナノ] 知里能麻可比爾 [チリノマガヒニ] 」(卷十七、三九六三) などある。「秋□[草冠/互]之 [アキハギノ] 落乃亂爾 [チリノマガヒニ] 呼立而 [ヨビタテテ]」(卷八、一五五〇) は、ここと同樣の用字法である。この句は實景で、おりしも秋から冬へかけての頃であつたことを語つている。 |

|||||||||||

| 原文「妹袖(いもがそで)」注 | 古義 | 妹袖 [イモガソデ] は、妹が振ル袖なるべし、わかれ來て見えずなるまでは、猶門などに立て、妻が袖振しなるべし、さていとゞ遠放るまゝ、幽になれるに、まして黄葉の散亂などして、さやかに見えずなれるよしなり、 | ||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 妹袖清尓毛不見 イモガソデサヤニモミズ。散り亂れる黄葉に紛れて、妻の袖を明瞭にも見ずの意で、下の惜シケドモ隱ラヒ來レバの句に接續する。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 -「イモガソデ」については、講義に「妻の姿をさすものなるが、特に袖といへるは、上にもいへる如く、妻が別れを惜しみて袖を振りてあらむと想像して、さて、その袖が見えぬといへるなり」と注する。これを現実に妹の袖振る姿の見うる場所までのこととし、先の高角山の袖振り(133) 以前を歌ったと解する人もあるが (伊藤博『万葉集の歌人と作品 上』290頁)、神野志隆光「石見相聞歌」 (『万葉集を学ぶ』第二集) などの指摘するように、それは誤りであろう。人麻呂は見えぬ妹の袖を黄葉の散り交うなかに映像化しているのである。 |

|||||||||||

| 原文「清尓毛不レ見 (さやにもみえず)」考 |

攷證 | 清爾毛不見 [サヤニモミエズ]。 清爾 [サヤニ] のさやは、上〔攷證一下四十九丁〕にいへるがごとく、さは、上におきたる助字、やは、やけ、やかなどの、下の字を略けるにて、明らかなる意也。十四〔十一丁〕に、勢奈能我素低母佐夜爾布良思都 [セナノガソテモサヤニフラシツ] 云々。二十〔四十一丁〕に、伊波奈流伊毛波佐夜爾美毛可母 [イハナルイモハサヤニミモカモ] 云々。古今集大歌所に、かひがねをさやにも見しか云々とあるにてもおもふべし。 |

||||||||||

| 枕詞「嬬隠有(つまごもる)」考 | 代匠記 | ツマコモル屋上ノ山とそへたるは、人の妻は深き屋にすゑおく物なる故なり、第十二、妻こもるやのゝ神山とよめるも同じ心なり、凡家は南陽をうけて作る故に、女は北に陰の位に當て深く住めば、北堂北の方など云ことも有なり、或者に尋るに、備前赤坂ノ郡に、八上と云所有と申き、此に依て和名を考るに、げにも赤坂郡に宅 [ヤカ] 美あり、流布の本注を失へる故にえよまず侍りき、かゝれば備後備前海路の次なり、 | ||||||||||

| 攷證 | 嬬隱有 [ツマコモル]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。古しへは、妻をおく屋をば、あらたに建などもして、つまごみにやへがきつくるなどいへれば、こゝも、妻の隱りゐる屋とつゞけしなり。さて宣長云、これをつまごもるとよむ事は、假字書の例あれば、うごかず。然るに、隱有と有の字をそへて書るは、いかゞ。有の字あれば、必らずこもれるとよむ例也。されば、有は留の字などの誤りにや云々。この説さる事也。猶可レ考。

|

|||||||||||

| 古義 | 嬬隱有 [ツマゴモル] は、屋 [ヤ] の枕詞なり、十卷にも、妻隱矢野神山 [ツマゴモルヤヌノカミヤマ] とあり、さてこれは、妻隱と書る字ノ意にて、妻を率 [ヰ] て隱 [コモ] る屋、といふ意につゞけたり、古事記須佐之男ノ命ノ御歌に、夜久毛多都伊豆毛夜幣賀岐都麻碁微爾夜幣賀岐都久流曾能夜幣賀岐袁 [ヤクモタツイヅモヤヘガキツマゴミニヤヘガキツクルソノヤヘガキヲ]、とよみ給へるを、合セ思フべし、又集中にも、妻屋 [ツマヤ] と多く見えたるも、妻隱る屋をいふ意なるを併セ考フべし、(契冲も、人のつまは、おくふかき屋にかくれゐて外の人にまみえぬものなれば、かくつゞくるなり、長流が、昔はつまやと云所を別に立置なり、今在郷にて、つのやと云は、遺風かと云り、と云たりき、今按フに、新婦 [ニヒヨメ] を、俗に新造 [シンザウ] といふも、古ヘ妻の住べき家を、新に造れるが故に、その心ばえを以て、後世まで新造と云り、このこと、既く伊勢氏四季草にもさだせり、蜷川殿中日記にも、御新造といふこと見えたりと云り、さてこの枕詞を、冠辭考に、手の端 [ツマ] にこもる箭、といふ意につゞけたり、と云るはいかにぞや、そもそもたゞに端 [ツマ] とのみにて、手の端 [ツマ] のことゝは、きこゆまじきがうへ、矢は、手挾 [タバサミ] と集中にも多くよみたる如く、手の端に隱る物に非ず、さて矢は物を射るこそ、其ノ主用にはありけれ、されば矢の意につゞけしならば、引放とか、何ぞさるべき詞の、あるべきことなるをや、書紀武烈天皇ノ卷影媛カ歌に、逗磨御暮屡嗚佐□嗚須擬 [ツマゴモルヲサホヲスギ]、とある嗚佐□ [ヲサホ] は、地ノ名ノの方も、枕詞よりのつゞきの方も、嗚 [ヲ] は、添たる詞のみにして、別に意なし、さてまくら詞よりつゞくよしは、佐□ [サホ] は、狹含 [サホ] の意なり、佐 [サ] は、狹 [セマ] く迫りたる意なるべし、又たゞ眞 [マ] といふに、通ふ言にてもあるぺし、凡ノ□ [ホ] と云詞は、含 [フヽ] まる意あることなり、さればこゝは、含まり隱りたる隱所 [カクレガ] の謂 [ヨシ] にして、所謂 [イハユル] 膳所 [クミド]、など云に同じ意ときこゆ、かれ妻を率て隱る、狹含 [サホ] とはつゞくなり、そもそもこの□ [ホ] の言は、集中に、保々麻流 [ホヽマル]、書紀ノ歌に、府保語茂利 [フホゴモリ] などある、保々 [ホヽ] 府保 [フホ] に通ひ、又陰處を、保登 [ホト] と云も、含處 [ホト] の意にて、同言なり、さて隱れる所を、保 [ホ] とのみ云るは、古事記倭建ノ命ノ御歌に、夜麻登波久爾能麻本呂波多々那豆久阿袁加伎夜麻碁母禮流夜麻登志宇流波斯 [ヤマトハクニノマホロハたヽナヅクアヲカキヤマゴモレルヤマトシウルハシ]、書紀には、麻本呂波 [マホロハ] を、摩倍羅摩 [マホラマ] と作り、私記に云、師説ニ謂二鳥乃和支之之太乃毛乎 [トリノワキノシタノケヲ]一、爲二倍羅摩 [ホラマト]一也、摩ハ謂三眞寶 [マホヲ]レ也、言ハ鳥ノ腋羽乃古止久 [ノゴトク] 掩藏之國也、案ニ ] 奧區也、と云るは、さることなり、又應神天皇ノ大御歌に、知婆能加豆怒乎美禮婆毛毛知□ [こざと+施の旁] 流夜邇波母美由久爾能富母美由 [チバノカヅヌヲミレバモモチタルヤニハモミユクニノホモミユ]、などある、久爾能麻本呂波 [クニノマホロハ]、また久爾能富 [クニノホ] も、國之含 [クニノホ] と云にて、國中の含 [フヽ] まり隱れる處を云ば、今と同じ、然るを、此等を國之秀 [クニノホ] といふ説は、いかゞなり、凡ソ秀 [ホ] と云詞は、物の灼 [シル] く、あらはれ出たるを云言なれば、夜麻登波 [ヤマトハ] 云々の御歌、青垣山隱有 [アヲカキヤヤゴモレル]、とあるにつゞきたれば、國の秀 [ホ] とは云べからず、又知婆能 [チバノ] 云々も、家庭 [ヤニハ] も所見 [ミユ] とあれば、國の秀出 [ヒデ] たる所の見ゆるは、のたまふまでもなければ、國の秀 [ホ] とはのたまふまじきなり、故レこれら、必ス國之含 [クニノホ] なるを辨ふべし、冠辭考に、この嗚佐□ [ヲサホ] とかゝれるも、小箭 [ヲサ] と云かけたるなるべし、といへるは、あらざること、上に云るが如し、) 本居氏ノ玉ノ小琴ニ云、是をつまごもるとよむことは、假字書の例あれば動かず、然るに隱有と、有ノ字をそへて書るはいかゞ、有ノ字あれば、こもれるとよむ例なり、されば有は、留ノ字などの誤にや、 | |||||||||||

| 全釈 | 嬬隱有 [ツマゴモル] ―― 屋の枕詞である。妻を迎ふる爲に屋を作り、その内に妻と籠るのである。この句から渡相月乃 [ワタラフツキノ] までは雖惜 [ヲシケドモ] といはむ爲の序詞。今、雲間を月が渡るのではない。 | |||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 妻とこもる屋、の意で、屋上山にかけた枕詞。「嬬」の字、金澤本脱す。元暦校本・紀州本、「儒」に誤る。 |

|||||||||||

| 「屋上乃山・室上山」考 | 代匠記 | 一本の室上山、此山は何處と云ことをしらず、山の字は衍文か、さらずば乃の字なるべし、 | ||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 屋上の山並室上山何國に在山にや。 答 前の渡の山に准して、此山も石見國の山の名とす。 |

|||||||||||

| 万葉考 | 屋上乃山乃 [ヤガミノヤマノ]、 渡山と同じ程の所といへり、かゝれば和多つは、いよゝ府に近き事顯はなり、さて府を立て此山遠からぬ所に宿りてよめるならん、 | |||||||||||

| 略解 | 屋上の山も渡の山と同じ程の所と言へり。さて府を立ち去りて、此山遠からぬ所に宿りて詠めるなるべし。 | |||||||||||

| 攷證 | 屋上乃山 [ヤカミノヤマ] 冠辭考云 (上「つまごもる、参照」)、屋山 (マヽ) の山は、光仁紀和名抄等にも、因幡國に八上郡あるによりて、この人麿、石見より山陰道を經て上られしにやといふ人あり。道の事は、しか也。屋山 (マヽ) は、この歌によめる心も、詞も、妻に別れたる、其日より、其夜までの事也。然れば、因幡の八山 (マヽ) にはあらで、遠からぬ程の山ならん云々。この説當れり。さて、一云室上山の五字を、印本山の字の上に入たれど、集中の例によりて、山の字の下に入たり。この一書の室上も、訓は同じけれど、文字のかはれるによりて、あげたるなるべし。 |

|||||||||||

| 古義 | 屋上乃山乃 [ヤカミノヤマノ]、舊本一ニ云、室上山とあり、屋上 [ヤカミ] も、渡 [ワタリ] の山と同じほどの處に在リと云り、今國人に聞クに、渡リの山八上山、いづれも邑知ノ郡にて、矢上村といふに、今原山と呼 [イヘ] るがある、それ即チ八上山なり、かくてその原山の中に、布于山といふがありて、きはめたる高山なりといへり、それをおしこめて、古ヘは屋上の山といへることさらなり、さればさる高山なるによりて、その雲間を、月の渡るよしに云るなるべし、(水戸侯釋に、或者に尋るに、備前赤坂ノ郡に、八上と云所ありと云り、此に依て和名抄を考フるに、赤坂ノ郡に宅美あり、流布本には、註を失へる故に、えよまずありしを、或者の説に思ひ合すれば、宅美は、「ヤカミ」 なりとさだめ、あげつらひ賜へり、しかれども、「ヤカミ」 に、宅美の訓音の字を、用ひたりとせむこといかゞ、なほ國人にも問ひて、委しく正すべきことなり、其 [ソ] はいかにまれ、今の屋上山は、なほ渡ノ山に隣りたる、山なるべくこそ思はるれ、玉ノ小琴ニ云、屋上の山の、と切て、隱ひ來れば、と下へつゞくなり、惜けども、屋上の山の隱れて見えぬよしなり、さて雲間より渡らふ月の、と云二句は、たゞ雖惜 [ヲシケドモ] の序のみなり、わづかなる雲間を行間の月は、惜きよしの序なり、もし此ノ月を、此ノ時の實の景としては、入日刺 [イリヒサシ] ぬれといふにかなはず、このわたりまぎらはし、よくわきまふべしといへり、此ノ説おもしろし、かく見る時は、山乃 [ヤマノ] の詞を、姑く山我 [ヤマガ] にかへてきく時は、意明なり、かく我 [ガ] の意の所を、乃 [ノ] といへること、古語に多し、八卷に、霍公鳥音聞小野乃秋風芽開禮也聲之乏寸 [ホトヽギスコヱキクオヌノアキカゼニハギサキヌレヤコヱノトモシキ]、とあるも、小野我 [ヲヌガ] といふ意なり、この類多し、准へ知べし、さて此ノ説によるときは、屋上山を、府のあたりにありとせるなるべし、しかれども、府のあたりに、屋上山ありといふ證を出さゞれば、おぼつかなし、かくてこの詞つゞきを、今一たびうちかへして、味ヒ見るに、大舟之渡乃山之黄葉乃散之亂爾妹袖清爾毛不見 [オホブネノワタリノヤマノモミヂバノチリノミダリニイモガソデサヤニモミエズ]、とあるに對へて、嬬隱有屋上乃山乃自雲間渡相月乃雖惜隱比來者 [ツマゴモルヤカミノヤマノクモマヨリワタラフツキノヲシケドモカクロヒクレバ] と云るにて、各々六句づゝいへるに、前の大舟之云々の六句は、聞えたるまゝなるに、後の嬬隱有 [ツマゴモル] 云々の六句を、自雲間渡相月乃雖惜嬬隱有屋上乃山乃隱比來者 [クモマヨリワタラフツキノヲシケドモツマゴモルヤカミノヤマノカクロヒクレバ]、と句を置かへて、きかむこと快からず、すべて對句は、一ツがなだらかなれば、一ツもなだらかに云つらね、一ツを句を置かへて、きくべく巧ミたれば、一ツをも句を置かへて、きくべく巧て云つらぬること、古ヘの長歌のさだまりなればなり、さればなほ、嬬隱有 [ツマゴモル] 云々の六句も、聞えたるまゝにて、さて屋上山は、渡ノ山のあたりにありとせむこと、穩なるべし、さて其意は、なほ次々にいふべし、) | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 屋上乃山乃 ヤカミノヤマノ。島根縣那賀郡淺利村附近の高仙 [タカセン] 山のことであるという。因幡の八上郡の山ともいうが、因幡と石見とのあいだには出雲の國があるので、遠すぎよう。 一云室上山 アルハイフ、ムロカミヤマノ。屋上乃山乃の句の別傳であろうが、その山は所在未詳である。 |

|||||||||||

| 評釈 | 【語】 屋上山 一に云ふ室上山と同じく、今那賀郡松川村大字八神の地の山(全釋)とも、今高仙山といひ同郡淺利村より十數町の山(日本地誌提要)ともいはれる。しかし室上山と屋上山と同じ山をさすかどうか明かでない。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 日本地誌提要に「高仙山〔又屋上山ト云那賀郡浅利村ヨリ十三町五間〕」とあるを講義に引いて「浅利村は渡津より東、山陰道の要路に当たれば、この邊に屋上山といふがある以上はそれなるべし」とあるによる。旧参謀本部の地図に「室神山或小富士」とあるものがそれである。「一云々室上山」とあるのでその室上即ち今の室神で、屋上は別にあるやうに考へられるかと思ふが、「室」の字はまた「ヤ」とも訓み得る字であり、その用例 (3・307-309) もある。人麻呂は前に和多豆とも柔田津とも書いたやうに、屋上とも室上とも書いたので、同じく「ヤガミ」であつたが、集の編纂者は室上を「ムロガミ」と訓み別の山と考へて注を入れたので、後には室上の字に引かれて「ムロガミ」とも呼ばれるやうになり、-スミノエが「住吉」の字によつて「スミヨシ」となつたやうに-文字もまた上を神とも書くやうになつたと見れば極めて自然に落ち着く事が出来る。それより南の江川の北岸の八神の地とする説 (地名辞書) や、更に遥かに南の邑智郡矢上村 (今、石見町のうち) とする説 (新講) などもあるが、位置から云つてもあたらない。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】「嬬ごもる屋上の山・一に云ふ、室上山」 -屋上の山は、代匠記に備前赤坂郡の八上を考え、万葉考には、前の渡の山と「同じ程の所」としているが、山田講義には、日本地誌提要の「高仙山〔又屋上山ト云那賀郡浅利村ヨリ十三町五間〕」を引き、「浅利村は渡津より東、山陰道の要路に当たれば、この邊に屋上山といふがある以上はそれなるべし」と言う。茂吉評釈には、「浅利の停車場に近付くころ、また過ぎてからも暫時のあひだ見える形の好い山で、次の句の月のことを参照すればこの山だらうといふ想像もつく」と記されている。浅利は、江津の東、都野津とは反対の側にあたる小駅である。澤瀉注釈には旧参謀本部の地図に「室神山或小富士」として高仙山が記入されていることを指摘し、「一云、室上山」という異伝は、屋上山と同じ山を室上山とも記したのを、集の編輯者は「ムロカミ」と訓み別の山と理解したのではなかろうかと推測している。澤瀉は、前の「和多豆」と「柔田津」も単なる表記の差異と見ているが、これは「一云」という異伝全体釈にかかわる問題として把えられねばならぬ側面を持つ。「柔田津 (ニキタツ)」と「和多豆 (ワタヅ)」が異なるように、「屋上 (ヤカミ)」と「室上 (ムロカミ)」と異なるとも考えられよう。 一に云ふ、室上山 この注は、本来「屋上乃山」の下に記入されるべきで「乃」の次に入れられているのは誤り。巻三に「三穂乃石室」 (307)、「常磐成石室」 (308)、「石室戸尓立在松樹」 (309) という「石室 (イハヤ)」 の例があり、「室」は「ヤ」と訓み、屋に等しいとも考えられるので室上山は「ヤカミノヤマ」と訓むべしとする攷證以来の説に賛同する注者もあるが (茂吉評釈・注釈など。講談社文庫は本来ヤカミを表記したものを編者が誤解したという)、石室は石造りのむろを意味する熟字で、それを邦語の「イハヤ」に宛てたのが「三穂乃石室」などの例であろう。人麻呂歌集に「新室」 (11・2351、2352) とあるのも「ニヒムロ」であって「ニヒヤ」ではない。万象名義には室を「舒逸反宮・由・巣容・舎」、屋を「於鹿反居・形・舎」と注されていて通ずるところなしとしないが、万葉集や古事記に「室」一字で「ヤ」に宛てた例を見ないのは、両字を別義と見ていたのであろう。「ムロ」は、四囲をきっちり囲んだ室で、自然の岩を利用したものが「イハヤ」である。その他山腹などを掘って作られたもの、壁を塗りこめた家などをも言うらしい。室上山は「ムロカミヤマ」であろう。「嬬隠有」との関係は、夫婦のこもる新室の意で「ムロ」に冠したと解される。武烈紀の「つまごもる 小佐保を過ぎ」の例は、掛かり方が不明。なお「一云」という異伝の扱い方については、138歌の條に補説する。 |

|||||||||||

| 原文「自雲間 渡相月乃 (くもまよりわたらふつきの)」注 |

拾穂抄 | わたらふ 渡相月の空をわたる事也とをる事也 | ||||||||||

| 代匠記 | クモマヨリ渡ラフ月とは.雲の絶間に見えて西に渡月なり、雲間の月としも云ことは、下の二句を云んが爲なり、 | |||||||||||

| 童蒙抄 | 渡相月乃 童子問 渡相月の三字を、わたらふつきとよみ來れり。此訓しかるへしや。 答 しかるへきか。うつらふ月ともよむへきか。月はうつりぬなとゝ、此集の歌にみえたる所あり。又夜わたるつきともよめはわたらふ月も難有ましき也。 |

|||||||||||

| 万葉考 | 自雲間 [クモマヨリ]、渡相月乃 [ワタラフツキノ]、 妹があたりの、山に隱る、惜さを、月の雲隱るに譬ふ、 | |||||||||||

| 略解 | ワタラフ月はカタブク月をいふ。妹が當りの山に隱るる惜しさを、月の雲隱るるに添へて言へるのみにて、此月は實の景物にあらず。屋上ノ山ノと切りて隱レ來レバと言ふへ續けて心得べし。 | |||||||||||

| 攷證 | 自雲間 [クモマヨリ]。 この自 [ヨリ] は、をの意にて、古事記上卷に、箸從 [ヨリ]二其河一流下云々とあるも、その河を流れ下る也。また本集八〔廿四丁〕に、霍公鳥從此間鳴渡 [ホトヽキスコヽユナキワタル] 云々とある從 [ユ] も、よりの略にて、こゝをの意也。古今集春下、詞書に、山川より花のながれけるを云々とある、よりもおなじ。 渡相月乃 [ワタラフツキノ]。 わたらふの、らふは、るを延 [ノベ] たるにて、らふの反、るなれば、わたる月といふ意也。本集十一〔九丁〕に、雲間從狹徑月乃 [クモマヨリサワタルツキノ] 云々とも見えたり。さて、夜わたる月、つきわたる、また郭公鴈などの鳴わたるなどいふも、みな過る意なると去意なるとの二つ也。そは、廣雅釋詁三に、渡ハ、過也云々。廣韻に、渡ハ、過也去也云々とあるにても思ふべし。ここなる渡相 [ワタラフ] 月は、ゆく月と心得べし。宣長云、屋上の山のと切て、隱 [カクロ] ひ來ればといふへつゞく也。 |

|||||||||||

| 古義 | 自雲間 [クモマヨリ] は、雲間をと云むが如し、こゝの自 [ヨリ] は、をと云に通へり、上に委ク云り、さて高き山は、常に雲居れば、その屋上山の雲間を、と云意なるべし、かくてわづがなる、雲の透間より見ゆる月影は、やがてまた雲に隱るれば、をしき謂

[ヨシ] にいひつゞけたるなり、さて次に、入日刺奴禮 [イリヒサシヌレ] とあれは、實にこの時、月を見ていへるにはあらじ、只雖惜 [ヲシケドモ]

といはむ爲の序のみに、其ノ地の山の月のさまを云て、設いでたることばなるべし、前に渡リの山の黄葉を云たれば、後には、屋上の山の月をやとひて、對偶

[タグヒ] をとゝのへたるなり、 渡相月乃 [ワタラフツキノ] は、渡る月之 [ツキノ] にて、高山の雲間を、歴わたり行ク月のよしなり、(略解に、わたらふ月は、かたふく月を云、と云るは、いみじきひがことなり、) 和多良布 [ワタラフ] は、和多留 [ワタル] の伸りたる言にて、霧相 [キラフ] 散相 [チラフ] などの如し、伸ていふは、その歴わたり行さまの、緩なるをいへる詞なり、さて以上四句は、雖惜 [ヲシケドモ] を云むための序なり、 |

|||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 自雲間渡相月乃 クモマヨリワタラフツキノ。ワタラフは、渡ルの續いて行われるをいう。雲のあいだを渡る月で、たちまち隱れて見えなくなるので、次の惜シケドモ隱ラヒ來レバを引き起している。これは實景ではなかろう。以上、嬬ゴモル以下この句まで序詞。 |

|||||||||||

| 評釈 | 【語】 渡らふ月の 渡らふは、渡るに繼續を表はす「ふ」のついたもの。「の」は如くの意。雲間より以下は、次句惜しけどもの序。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 この「より」は「み井の上より」 (111) の「より」と同じく、「を」といふに近い。「渡らふ」の「ふ」は継続の意の助動詞 (1・5)。「妻ごもる」よりこの句まで四句は「惜し」にかかる序である。作者が通路の山の名を用ゐ、その山の雲間を渡る月の如く、と云つたので、月そのものを眼前にしての景と考へなくてよい。 二上に隠ろふ月の惜しけども妹がたもとを離(かか)るるこのころ (11・2668) の例もある。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 雲間を経て大空を移り行く月のように、の意。「嬬ごもる」以下四句、次の「惜しけども 隠らひ来れば」にかかる比喩的な序詞。ヨリは経由を示す助詞。雲間ヨリは、雲間をというのに近い。ワタラフのフは、継続または反復をあらわす接尾語 (助動詞とする説もある)。ここでは、渡ってゆくことの時間的継続をあらわしている。宣長の玉の小琴に「屋上の山のと切て、隠らひくればと云へ続く也。惜しけども屋上の山の隠れて見えぬ由也。さて雲間より渡らふ月のと云二句は、只雖惜の序のみ也。纔なる雲間をゆく、間の月は惜きよしの序也。若此月を此時の実の景物としては、入日さしぬれと云に叶はず。此わたり紛はし、よく辨ふべし」と言い、佐佐木評釈にも「雲間より渡らふ月の」という二句を序とする解を見る。宣長説は実景か否かということと序の長さとに問題を含んでいるし、佐佐木説も二句のみを「惜しけども」にかかる序と考えている点が、「嬬ごもる」以下四句を序とする説 (評釈篇・全註釈・私注・古典大系・古典全集・古典集成・講談社文庫) と対立するのである。しかし宣長のように「惜しけども屋上の山の隠れて見えぬ由也」という解には従いかねるだろう。前の「妹が袖 清にも見えず」に対して「惜しけども 隠らひ来れば」があるのであって、隠れるのは妹の家のあたりでなければならない。また実景ならずとする説は、山田講義に「曇りたる夜に東より西に渡り行く月の偶雲間より見ゆるが、それも間もなくかくれ行くべきなれば、かくはいへるなり」と記すように、月の隠れるのを夜景と解し、「嬬ごもる」以下四句を非実景とするのである (評釈篇・全註釈・注釈など)。これを夜景と定めれば、講義のようにも解されるが、窪田評釈に「『嬬隠る』以下これまでの四句は、道行き体の風景としていっているもので、屋上の山の実景である」と記す通り、日の入り前の実景とも解されるだろう。夜ではないが、淡い月の仰がれるのを序としたものとして味わいうるのである。 |

|||||||||||

| 原文「雖惜(をしけども)」訓・考 | 代匠記 | [雖惜 ヲシメトモ] 雖惜はヲシケレドとも讀べし、 |

||||||||||

| 万葉考 | 雖惜 [ヲシケレド]、 | |||||||||||

| 攷證 | 雖惜 [ヲシケドモ]。 舊訓、をしめどもと訓るも、考にをしけれどゝよまれしも、いかゞ。をしけどもとよむべし。をしけどもは、をしけれどもの、れを略ける也。そは、木集五〔十丁〕に、伊能知遠志家騰 [イノチヲシケト] 云々。十一〔廿九丁〕に、隱經月之雖惜 [カクラフツキノヲシケドモ] 云々。十七〔廿三丁〕に、伊乃知乎之家騰 [イノチヲシケド] 云々など見えたり。また、四〔廿五丁〕に、遠鷄跡裳 [トホケドモ] 云々。十五〔卅一丁〕に、由吉余家杼 [ユキヨケト] 云々。十七〔卅三丁〕に、等保家騰母 [トホケドモ] 云々などあるも、みな同格の語にて、れを略ける也。 |

|||||||||||

| 古義 | 雖惜は、「ヲシケドモ」と訓て、をしけれども、といふ意になるは古言なり、さて妹が家の、あたりの遠く放り隱れ來ぬることの、惜くはわれどもの意なり、十一に、二上爾隱經月之雖惜妹之田本乎加流類比來 [フタガミニカクロフツキノヲシケドモイモガタモトヲカルルコノゴロ] とあり、 | |||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 原文「雖惜」を旧訓にヲシメトモとし、万葉考にヲシケレドと改め、さらに略解にヲシケドモとした。形容詞の已然形は後世同様「由遊志計礼杼母 (ユユシケレドモ)」 (199) の如く「ケレ」といふ形もあるが、「遠鶏跡裳 (トホケドモ)」 (4・553)、「伊能知遠志家騰 (イノチヲシケド)」 (5・804)、「由惠波奈家杼母 (ユヱハナケドモ)」 (14・3421)、「奈良能於保知波 由吉余家杼 (ナラノオホチハ ユキヨケド)」 (15・3728) の如く、未然形と同様「ケ」の形が多く用ゐられてゐるので、今も略解の改訓によるべきものと思ふ。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 原文「雖惜」は講義に詳述されているようにヲシケドモと訓む。

|

|||||||||||

| 原文「隠比(かくらひ)」訓・考 | 代匠記 | カクロヒクレバとは、故郷も妹が袖も隱るゝなり、此は別の悲を別來てよむ故に、經る所の次に寄て言を綴るなり、孟子のいはゆる志をむかへて見るべし、筌を忘ずして強て理窟を探らざれ、 | ||||||||||

| 古義 | 隱比來者 [カクロヒキツヽ] 隱比來者は、按フに、者ノ字は、乍の草書を誤寫せるなるべし、「カクロヒキツヽ」 とあるべし、隱比 [カクロヒ] は、加久理 [カクリ] の伸りたるにて、緩なるをいふ、その緩なるは、漸々に隱來るよしなり、 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】隱比來者 [カクラヒ] 「隠比」は「カクロヒ」と訓み来つてゐるが、「隠る」に「ふ」 (1・5) がつづく場合は未然形を受ける例である。しかし「ラフ」が「ロフ」となる例もあるので、「カクロヒ」とならないとは云へない。しかし「カクロヒ」の仮名書例がなく、「隠合時」 (10・1980) の例があり、「合」の文字の用ゐられてゐる事は、「左丹頬合 (サニツラフ)」 (12・3144) の用例から考へても「カクラフ」又は「コモラフ」と訓むべきものと思はれるので、今も「カクラヒ」と訓むべきだと考へる。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】隱比來者 [カクラヒ] 「隠比」は「カクラヒ」と訓む。巻三に「渡る日のかげも隠比」 (317)、巻十一に「二上に隠経月の惜しけども妹が手本を離るるこのころ」 (2668) の例がある。「カクラヒ」は「カクル」に継続の「フ」の連用形の接した形。注釈に「カクロフ」と訓めなくはないが、巻十に「霍公鳥 隠合時尓」 (1980) とあるのは、「左丹頬合 (サニツラフ)」 (12・3144) の例から考えても「コモラフ」と訓むべきであり、それと同様に「カクラフ」とすべきだろうと記しているのに従う。 |

|||||||||||

| 枕詞「天傳(あまづたふ)」訓・考 | 拾穂抄 | あまつたふは日の天をゆく事也 | ||||||||||

| 代匠記 | 天傳 [アマツタフ] 天傳入日サシヌレとは、日は天路を傳ひ行故にかくつゞく、下にも多し、第三には久方天傳來自 [ヒサカタノアマツタヒコシ]とのみもよめり、第七に天傳日笠浦 [アマツタフヒガサノウラ] とあるを六帖に「あまつたひ」 とよみたれば、今もしかよむべし、第三を以て證すれば、やがて日の名なり、さしぬればと云ざるは古語なり、加て意得べし、夕になれば彌陰氣に催されて、日比大丈夫と思あがりしかひなく離別の悲に袖をしぼるとなり、 |

|||||||||||

| (童蒙抄) | 雖惜隱比來者天傳入日刺奴禮 童子問 天傳入日刺奴禮の七字を、あまつたふいりひさしぬれと、よみ來りたれとも句意心得かたし。或説に日は大空を傳ひ行心地といひて、夕になれは陰氣に感し、心ほそくなるなる躰をいふといへり。しかりや。 答 上に、自雲間渡相月乃雖惜隱比來者といふ句に對する句なれは、先達よみ來れる訓にては義不レ通。訓の誤りなるへし。刺奴禮といふ詞もいはれす。句證も句例もなくて、みたりに訓すへきことにあらす。此七宇とかくに異訓有へし。 童子又問 先生賢按の訓はなき事にや。 答 なきにあらねとも、決めて僻案の訓を是ともおもはす。猶好訓有へしとおもへは、しはらくさしおく也。 童子強て請問 答 強て問にはもたしかたし。天傳はあめつたふにて、雨ふらんことを示したるを、あめつたふといふか。其證此集にあめつたふひかさのうらといふ句あり。日かさは日笠也。日の笠をきれは、必三日の内雨ふるしるしといひ傳へたれは、雨傳日笠の浦とつつけたるなるへし。是を句證として、此天も雨傳の借訓なるへし。入日の二字は、虹といふか。日を入る方は西なれは、入日とかきてにしと用ひたるか。これにてはしを濁りかたき故に、西にはあらすして入日の字の音を用ゐたるか。しからは入日にの音呉音なり。日ハシツにては漢音なれは、これをいかゝとおもふ也。されとしらじといふを、しらにと古語に用ゐたれは、入日をににと呉音に用ひて、虹にならんや。此所いまた決せぬか故に、的當の案訓ともおほえされはもらしかねたり。しかれとも、入日をいりひとよみては義かなはす。刺奴禮はさしやつれなるへし。されはあめつたふ虹さしやつれにては、句意もきこゆへし。奴はやつことよめは、奴禮はやつれなるへし。虻も常言にさすといへは、虹さしやつれといふに難有へからす。是僻案の一訓也。 童子又問 入日さしは、上の句に對して相叶ふ賢訓なるへし。しかれともやつれといふ詞いまた心得かたし。如何。 成る所也。人麻呂官位有人とみえす。しかるを正三位なとゝいへる妄説とるにたらす。古今集の長歌にも、身はしりなからとよめる家稱にて、無位無官の人とみえたり。もし有位ならは、至極下位の人なるへし。されは旅行のやつれをよめる歌、此集中に見えたれは、かれこれを相考へて此句を解るに、虹刺奴禮は旅行の荷刺やつれたるとよめるなるへしかくみれは、天曇り雨を傳ふ旅行に、荷おもくさしやつれたれは、丈夫とおもへる吾もと、下の句へ旅愁の涙、襟をひたす感慨きはまりなかるへし。此僻案歌をしる人にあらすしてはかたりかたし。 |

|||||||||||

| 攷證 | 天傳 [アマツタフ]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。天路を傳ひゆく日とつゞけし也。下〔攷證三下卅丁〕をも考へ合すべし。

|

|||||||||||

| 古義 | 天傳 [アマヅタフ] は、日の枕詞なり、これは天路をつたひ行ク日、とかゝれるなり、(入日は、夕日にて、枕詞よりは、入り言には關らず、) | |||||||||||

| 全註釈 | 天傳 アマヅタフ。枕詞。天空を傳う意で日に冠する。假字書きの例は無く、皆、天傳と書いている。「天傳 [アマヅタフ] 日笠浦 [ヒガサノウラニ] 波立見 [ナミタテリミユ]」 (卷七、一一七八)。 | |||||||||||

| 全注 | 【注】天傳 [アマツタフ] 「アマツタフ」は大空を伝い渡る意で、入り日にかかる枕詞。「天傳」を代匠記に「アマツタヒ」と訓んだが (精撰本)、「天伝日笠の浦に波立てり見ゆ」 (7・1178)、「天伝日のくれぬいれば」 (13・3258)、「天伝日のくれゆけば」 (17・3895) という集内の例から「アマツタフ」が正しいと推測される。なお、「アマヅタフ」と濁音に訓む注釈書が多いが (万葉考・古義・略解・評釈篇・佐佐木評釈・全註釈・窪田評釈・注釈・私注・古典全集・古典集成など)、講義や古典大系のように清音にも訓みうる。「アマテラス」に「安麻泥良須 (アマデラス)」と濁音化した例を見るように、「天伝」も後には「アマヅタフ」と発音されるようになったかも知れないが、枕詞「天伝」のもっとも古い例として、清音のままとする。 |

|||||||||||

| 「入日さしぬれ」注 | 拾穂抄 | さしぬれ さしぬれはといふはの字を略せしなるへし此集に此てにをはおほし今はこのむましきにや | ||||||||||

| 万葉考 | 入日刺奴禮 [イリヒサシヌレ]、 夕べに成ていよゝ思ひまされり、 | |||||||||||

| 略解 | 入日サシヌレは、ヌレバのバを略けり、前にも此例出づ。夕べに成りて彌思ひまさるなり。 | |||||||||||

| 攷證 | 入日刺奴禮 [イリヒサシヌレ]。 上に、こそのかゝりなくして、れとうけたるは、集中長歌の一つの格也。そは、本集三〔五十四丁〕に、晩闇跡隱益奴禮 [ユフヤミトカクリマシヌレ] 云々。また〔五十八丁〕久堅乃天所知奴禮 [ヒサカタノアメシラシヌレ] 云々。五〔五丁〕に、宇知那比枳許夜斯努禮 [ウチナヒキコヤシヌレ] 云々などありて、集中いと多し。また、こそなくして、せとうけたるもあり。この事は、下〔攷證五下〕にいふべし。これらの、れ、せなどの下に、ばを加へて、れば、せばなどと見れば、よく聞ゆと、宣長いはれぬ。 |

|||||||||||

| 古義 | 入日刺奴禮 [イリヒサシヌレ] は、入日刺奴禮婆 [イリヒサシヌレバ] の意なり、一ノ卷營二藤原宮一役民ノ歌に、浮倍流禮 [ウカベナガセレ] とある下に委ク云り、入日 [イリヒ] は、夕日なり、上に出づ、さらぬだに、夕暮は物がなしきものなるに、かゝる別をさへしければ、いとゞ堪がたきよしなり、 | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 入日刺奴禮 イリヒサシヌレ。入日がさしたからという意の條件法である。日が暮れて、入日のさしわたる頃となつたから。「あしひきの山邊をさして、夕闇と隱りましぬれ、言はむ術せむ術知らに」 (下略)(卷三、四六〇)、「ひさかたの天知らしぬれ、こいまろびひづち泣けども爲 [せ] む術 [すべ] も無し」 (同、四七五) など、この語法である。バを補つて、入日さしぬれば、知らしぬればというように解してよい。 |

|||||||||||

| 評釈 | 【語】 入日さしぬれ 入日がさして來たので。 | |||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 入日さしぬれば、の意。「かくなれこそ」 (1・13)、「あまなれや」 (1・23)、「思ほしせめか」 (1・29) などは已然形に「こそ」「や」「か」の助詞がついて下へつづくものであるが、今のは已然形が条件法になつて直接下へつづくものである。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 「イリヒサシヌレ」は、入日さしぬればの意。山田孝雄『奈良朝文法史』に「順続的確定条件をあらはすに用言の已然形を以て直にあらはし、接続助詞を伴はずしてあることあり」と述べるように、已然形を述語とする句の全体を後句相関させる一つの接続型式であり、両句の間には、前句が後句の原因理由にあたる意味関係の認められることが多いのである (山口堯二『古代接続法の研究』)。もっとも、因由性以外の意味関係のある例も見え、「さ婚ひに あり立たし 婚ひに あり通はせ 大刀が緒も 未だ解かずて・・・」 (記二歌) のように機縁性の関係を示す場合もある。「イリヒサシヌレ」の場合は、あとの「衣の袖は 通りて濡れぬ」の理由を示す。 |

|||||||||||

| 新大系 | 【脚注】 「入日さしぬれ」は、「入日さしぬれば」の意。「さてここの『奴礼』は已然形のままにて条件を示す古の語格の一にして、後世の語ならば、この下に『ば』を加へてさて下につづくるものなるが、ここはその『ば』なくして、しかも、下の語の条件となるなり」 (『講義』)。「大雪の乱れて来たれ」 (199)、「夕闇と隠りましぬれ」 (460)、「山隠しつれ心どもなし」 (471)、「ひさかたの天知らしぬれ」 (475)。 |

|||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 入日さしぬれ-入日がさしたので、已然形で言い放つ法。上代語では、接続助詞「バ」がなくても已然形そのままの形で順接確定 (その大半理由格) を表すことがあった。→ 118「恋ふれこそ」。 |

|||||||||||

| 原文「大夫」異同(童蒙抄) | 童蒙抄 | 大夫跡念有吾毛 童子問 此歌にも大夫と有は誤字にや。 答 しかり丈夫に改むへし。 |

||||||||||

| 「敷妙乃 衣袖者 通而沾奴」考 | 仙覚 | 敷妙乃衣袖者通而沾 [シキタヘノコロモノソテハトホリヌレ] 奴。シキタヘトハ、ウチマカセテハ、枕ニコソイヒナラハシテハヘレトモ、此集ニハ、シキタヘノ衣、シキタヘノソテナトモヨメリ。シキトイフハ、シケシトイフコトハ、タトヘハホムルコトハナレハ、ツネニタヘナリトイハンコトハニハ、ナニコトモイハレヌヘキニヤ。タトヘハ、トコメツラナトイフカコトシ。裏書云、押紙云、私云、敷妙トイフハ、敷義歟。シケキ義不審、可決之。 | ||||||||||

| 拾穂抄 | しきたへ 奥儀抄にしく心云々此折此景に感涙深しと也 | |||||||||||

| 童蒙抄 | 敷妙乃衣袖者通行沾奴 童子又問 敷妙乃衣といふこと心得かたし。或説に敷妙の衣の袖とは、袖をは枕にして常にぬるものなれはいふとあり。衣をしくものにも有へからねは、此説も心得られす。如何。 答 よきうたかひ也。袖をは枕にして、常にぬるといふこともいはれす。たとへといふは、荒妙和妙なといひて衣服の名也。拷の宇を用ひ來れり。拷は楮の字の誤りとみえたれとも、今更改めかたけれは、楮の誤字としりて、舊きにしたかふて、私に改めぬを故實を守るとする也。伊弉册の册の宇の類也。南の字の誤りとしりなから、册の字を通用する也。さてしき拷と云は、しきは稱美の辭にて、只拷といふまてと心得へし。敷の字義にはよるへからす。是も僻案には敷妙とかきてうつたへとよむ也。うつは稱美の詞なれは、しき妙うつ妙おなしことといふへけれとも、しきたへといふかな書をみす。布たへと書たる所あれは、布の字はしきとは訓へけれともうつとはよみ難しと難する人あるへし。それはうつたへにあらす。あらたへとよむへき也。荒妙を布をいへは也。是一僻案也。 童子又問 布拷をあらたへとす。義讀にてさもよむへし。敷の字をうつとよみたる證例ありや。 答 あり。令集解神祇令に古訓みえたり。 童子又問 仙覺抄にはしきたへとは、うちまかせは枕にこそいひならはしてはへれとも、此集にはしきたへの衣、しきたへの袖なととよめり。しきといふは、しけしといふこと也。たとへはほむること也。なれはつねにたへなりといはん詞には、なに事もいはれぬへきにや。たとへはとこめつらなといふことしと云云とあり。これも誤りなるへきか。 答 しき妙の説先達の説々みなとるにたらす。只しきたへとよむ語例を求めて、可否をしるへし。かなつけの本にしたかひて古語有ときはむる事有へからす。うつたへといふ古語あまたあり。打酒打麻打ゆふその數つくしかたし。 |

|||||||||||

| 万葉考 | 敷妙乃 [シキタヘノ]、 冠辭、こは夜 [ヨル] のものをいふ辭にて、即宿りしての思ひをいへり、 衣袖者 [コロモノソデハ]、通而沾奴 [トホリテヌレヌ]、 卷十九に、潜□[盧+鳥][ウヲカフ] 歌とて、「吾妹子が、形見がてらと、紅の、八しほに染て、おこせたる、ころものすそも、通りてぬれぬ」 とよめるは、下にかさね着し紅衣と聞ゆ、然れば上より下のかさねかけてぬるゝといふめり、今も此如く下の袖までなみだにぬれとほりしなり、(卷十一)「吾袖は、多毛登等保里 [タモトトホリ] て、ぬれぬとも、戀忘貝、とらずばゆかじ」 といへるは、はた袖より臂のもとかけて、ぬれのぼるをいひて、今とはいささかことなり、 |

|||||||||||

| 略解 | 敷タヘノ枕詞、是は夜の物をいふ詞なり。ますらをと思ひ誇りて在りし吾も下に重ねし衣の袖まで涙に濡れ通りしとなり。 | |||||||||||

| 攷證 | 衣袖者 [コロモノソデハ]。通而沾奴 [トホリテヌレヌ]。 本集十〔十六丁〕に、春雨爾衣甚將通哉 [ハルサメニコロモハイタクトホラメヤ] 云々。十三〔十一丁〕に、吾衣袖裳通手沾沼 [ワカコロモテモトホリテヌレヌ] 云々。十五〔廿八丁〕に、和我袖波多毛登等保里弖奴禮奴等母 [ワカソテハタモトトホリテヌレヌトモ] 云々などありて、重ね著たる袖の、うらまで通りて、ぬれぬと也。 |

|||||||||||

| 古義 | 敷妙乃 [シキタヘノ]は、枕詞なり、既く出づ、 通而沾奴 [トホリテヌレヌ] は、袖の表より裏まで、濕達 [ヌレトホ] りぬとなり、十五に、和我袖波多毛登等保里弖奴禮奴等母 [ワガソデハタモトトホリテヌレヌトモ]、十九に、服之襴毛等寶利弖濃禮奴 [コロモノスソモトホリテヌレヌ] などあり、奴 [ヌ] は已成 [オチヰ] の奴 [ヌ] なり、 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】通而沾奴 [トホリテヌレヌ] 袖の中までも通つてぬれた、の意。前 (131) に引用した「和我袖波 多毛登等保里弖 奴礼奴等母 (ワガソデハ タモトトホリテ ヌレヌトモ)」(15・3711) の仮名書例もある。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】通而沾奴 [トホリテヌレヌ] 「シキタヘ」は敷物にする栲の意。「シキタヘノ」は衣にかかる枕詞。「トホリテヌレヌ」の原文「通而沾奴」の「沾」を、元暦校本・紀州本・西本願寺本・大矢本に「沽」とする。「沽」は新撰字鏡に「葛胡反買也洗也潔也」とあり、とあり、「沾」は「薄也益也為霑字也」と見えるもので、通用はしない。『金石異体字典』に、「沽」は「買」の異体字とする。文脈からいって、「沽」は誤写と考えられ、金澤本・温故堂本・京都大学本に「沾」とあるのによる。「ヌレル」の意。巻十五に「和我袖波多毛登(等保里弖)奴禮奴等母」 (3711)、巻十九に「服之襴毛(等寶利弖濃禮奴)」 (4156) とあり、「トホリテヌレヌ」と訓む。衣の袖は涙のために濡れとおった、の意。 |

|||||||||||

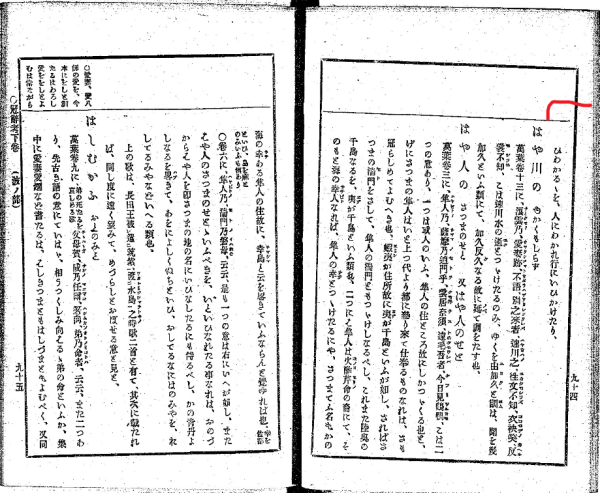

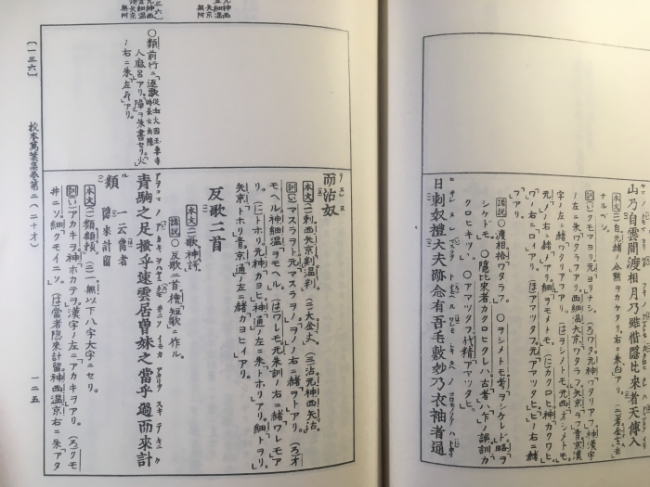

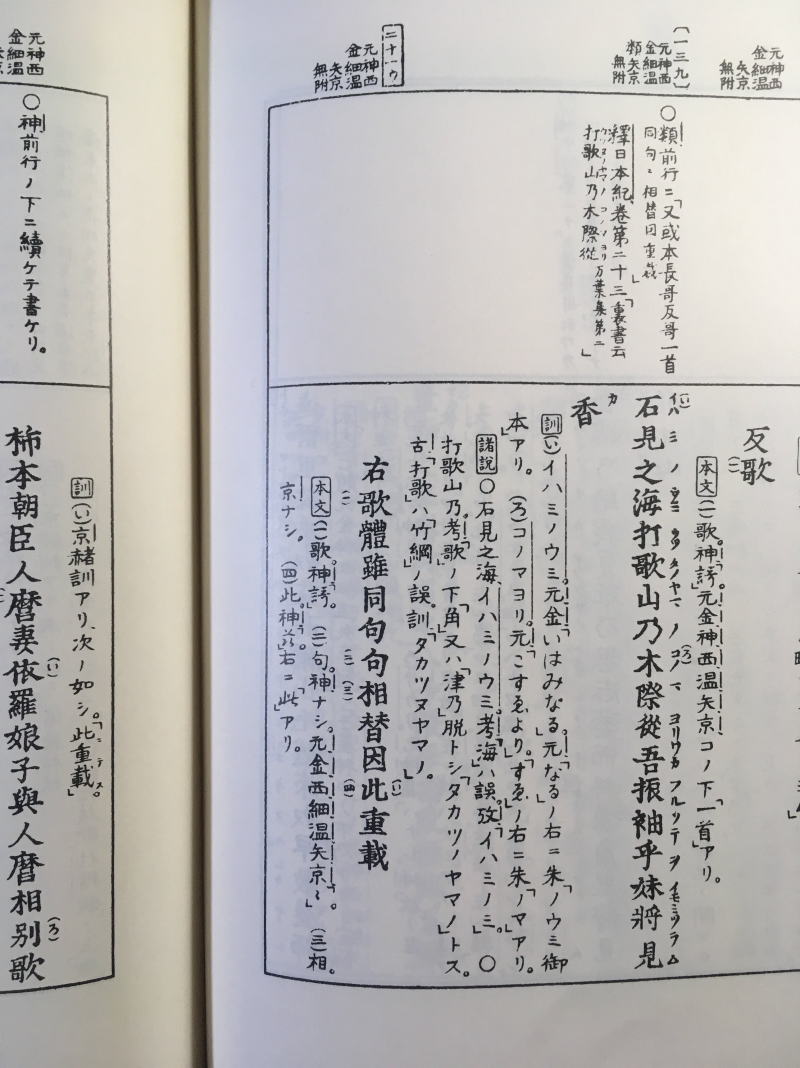

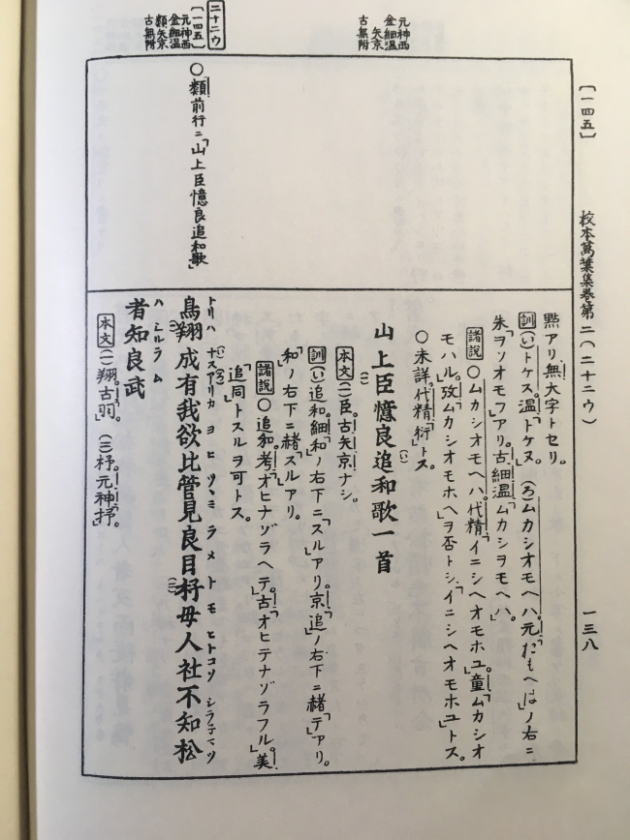

| 巻二 136 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【題詞】反歌二首 〔本文〕 歌。神田本、「謌」。 〔諸説〕 反歌二首。万葉集桧嬬手、「短歌」ニ作ル。 〔頭書〕 類聚古集、前行ニ「返歌 従出火因玉妻寺時長云角障 人麻呂」アリ。「障」ヲ朱書セリ。「火」ノ右ニ朱「左□[下写真参照]」アリ。 【本文】 青駒之 足掻乎速 雲居曽 妹之當乎 過而来計類 [一云 當者隠来計留] (アヲコマノ アカキヲハヤミ クモ井ニソ イモカアタリヲ スキテキニケル) 〔本文〕 類。類聚古集、「頼」。 一。活字無訓本、以下八字大字ニセリ。 〔訓〕 アカキヲ。神田本、「ホカテヲ」。漢字ノ左ニ「アカキヲ」アリ。 クモ井ニソ。細井本、「クモイニソ」。 當者隠来計留。神田本・西本願寺本・温故堂本・京都大学本、右ニ朱「アタリハカクレキニケル」アリ。細井本、右ニ訓アリ。文同前。 大矢本、右ニ朱「アタリハカクレキニケリ」アリ。 〔諸説〕 青駒之。略解、躬弦、「青」ハ「赤」ノ誤カ。 一云 當者隠来計留。代匠記精撰本、「一云」ノ下「妹之」ノ二字脱トス。万葉考、「一云」ヲ可トス。

[校本萬葉集新増補版] 【題詞】 反歌二首 【本文】 青駒之 足掻乎速 雲居曽 妹之當乎 過而来計類 [一云 當者隠来計留] (アヲコマノ アカキヲハヤミ クモヰニソ イモカアタリヲ スキテキニケル) 〔訓〕 當者隠来計留。神宮文庫本、右ニ「アタリハカクレキニケル」アリ。「ル」ハ「リ」ヲ直セリ。近衛本、右ニ朱「アタリハカクレキニケル」アリ。「留」ノ左ニ朱「リ」アリ。

|

|||||||||

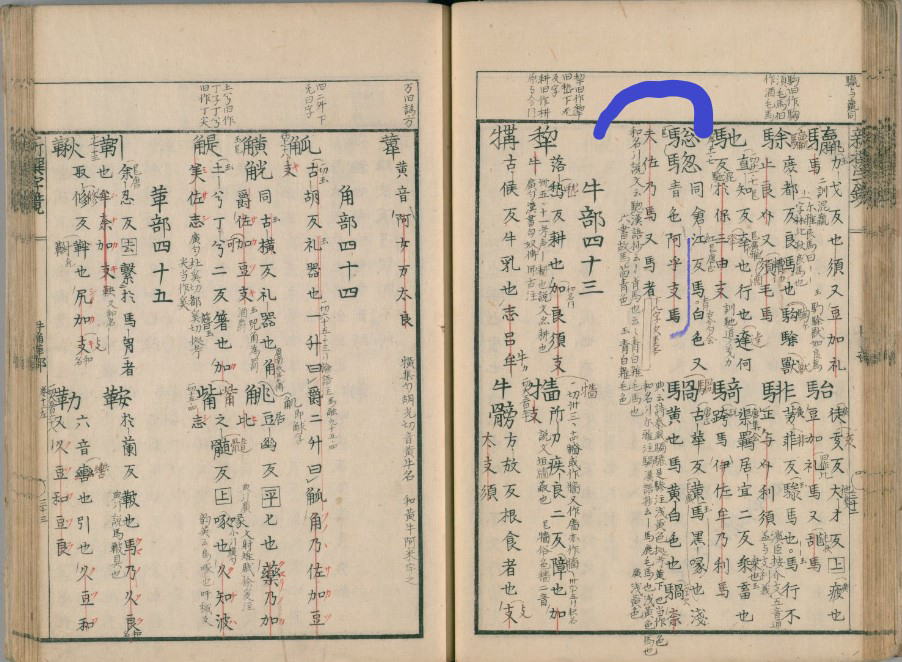

| 原文「青駒之(あをこまが)」訓・考 | 拾穂抄 | あをこまのあかきをはやみ雲ゐにそいもかあたりをすきて來にける 一云あたりはかくれきにける あを駒のあかきを 青は馬の毛色也催馬楽にあをのまとりつなけと有白馬節會をあをむまといふは別儀也 |

||||||||||

| 代匠記 | 青駒之足掻乎速雲居曾妹之當乎過而來計類 [アヲコマノアカキヲハヤミクモヰニソイモカアタリヲスキテキニケル] 〔一云當者隱來計留〕 青駒は、和名云、説文云、□[馬+怱]〔音聰、漢語抄云□[馬+怱] 青馬也、〕青白雜毛馬也、 |

|||||||||||

| 童蒙抄 | 青駒之足掻守速雲居妹之當乎過而來計類〔一云當者 隱來計留〕 童子問 青駒をよみ出せる義は如何。 答 その時の駒青かりし故なるへし。赤駒とよめる歌もあり。黒駒とよめるもあれは、實にその時駿馬に乘たるをよめるなるへし。 |

|||||||||||

| 万葉考 | 青駒之 [アヲゴマノ]、 白馬なり、 | |||||||||||

| 攷證 | 青駒之 [アヲコマノ]。足掻乎速 [アカキヲハヤミ]。雲居曾 [クモヰニソ]。妹之當乎 [イモカアタリヲ]。過而來計類 [スキテキニケル]。〔一云。當者隱來計留。〕 青駒之 [アヲコマノ]。 和名抄牛馬類云、説文云□ [馬+怱]〔音聰、漢語抄云、聰青馬也、黄聰馬、葦花毛馬也。日本紀私記云、美太良乎乃宇萬。〕青白雜毛馬也云々とある、是にて、實に眞青 [マサヲ] なる毛の馬あるにあらず。本集十二〔廿八丁〕に、□[馬+総の旁] 馬とあるも、青き馬也。二十〔五十八丁〕に、水鳥乃可毛能羽能伊呂乃青馬乎 [ミツトリノカモノハノイロノアヲウマヲ] 云々などあるにても、白き馬にはあらで、青き馬なるをしるべし。猶くはしくは、古事記傳卷十八、玉勝間卷十三などに見えたれば、こゝに略す。 |

|||||||||||

| 古義 | 青駒之 [アヲコマガ]。足掻乎速 [アガキヲハヤミ]。雲居曾 [クモヰニソ]。妹之當乎 [イモガアタリヲ]。過而來計類 [スギテキニケル]。 青駒 [アヲコマ] は、略解に、躬弦云、青は赤の誤かと云り、是に依てなほ思ふに、七ノ卷に、赤駒足何久激 [アカコマガアガクタギチニ]、十一に、赤駒之足我枳速者 [アカコマアガキハヤケバ]、十四に、安可胡麻我安我伎乎波夜美 [アカコマガアガキヲハヤミ]、また其ノ餘四ノ卷に、赤駒之越馬柵乃 [アカコマノコユルウマセノ]、五ノ卷に、阿迦胡麻爾志都久良宇知意伎 [アカコマニシヅクラウチオキ]、十二に、赤駒射去羽計 [アカコマノイユキハバカル]、十三に、赤駒厩立 [アカコマノウマヤヲタテ]、十四に、安可胡麻我可度弖乎思都々 [アカコマガカドデヲシツヽ]、又安加胡麻乎宇知弖左乎妣吉 [アカコマヲウチテサヲビキ]、十九に、赤駒之腹婆布田爲乎 [アカコマノハラバフタヰヲ]、廿ノ卷に、阿加胡 [アカコ] 麻乎夜麻努爾 [マヲヤマヌニ] 波賀志 [ハカシ] など、赤駒 [アカコマ] と云る甚多くして、青駒 [アヲコマ] てふは集中に外に見えたることなく且青と赤とは、草書もやゝ似たれば、信に彼ノ説は、謂 [イハ] れたることにこそ、しかれども、廿ノ卷家持卿、七日侍宴の爲に作る歌に、水鳥乃可毛能羽能伊呂乃青馬乎 [ミヅトリノカモノハノイロノアヲウマヲ] ともありて、今のも、實に青毛の駒なりけむも知ねば、今は猶もとのまゝにて、「アヲコマ」 と訓てありつ、和名抄ニ、説文ニ云、□[馬+總の旁] ハ、漢語抄ニ云、□[馬+總の旁] ハ、青馬也、 |

|||||||||||

| 全釈 | 青駒之 [アヲゴマノ] ―― 和名抄に説文云、□[馬+總の旁] 音聰、漢語抄云、□[馬+總の旁] 青馬也、とあり、新撰字鏡にも□[馬+總の旁] 阿乎支馬とある。卷二十に水鳥乃可毛能羽能伊呂乃青馬乎 [ミヅトリノカモノハイロノアヲウマヲ](四四九四)とあるから、青毛の馬である。白馬ではない。安田躬弦が赤駒の誤かと言つた説は從ふべきでない。 | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 青駒之 アヲゴマノ。アヲゴマは、倭名類聚鈔に□[馬+總の旁] を釋して、漢語抄に□[馬+總の旁] 青馬也とあるを引き、青白雜毛馬也とあるから、青と白とまじつた毛の馬をいう。白馬節會をアヲウマノセチヱというのは、平安時代以後のことであるが、その白馬も、本來は純白の馬ではなくて、青白い馬を見たものであろう。コマはもと小馬の義だが、コは愛稱の接頭語となつて、ちいさい意は無い。 |

|||||||||||

| 評釈 | 【語】 青駒 [あをごまの] 青毛の馬。白馬の節會をあをうまの節會というてゐるが、これももと青馬であつたのが、後、白馬に改められ、よび名のみ舊のままに殘つたらしいから、これを證として、ここを白馬と見るのは當らない。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「あをこまの」 青駒-新撰字鏡 (五) に「驄□[馬+忽]」に「馬白色又青色」と注し、享和本 (上) には「阿乎支馬」とある。倭名抄 (七) に「漢語抄云、驄青馬也」とあり、説文 (十) には「驄、馬青白襍毛也」とあつて、我が国では青毛白毛の雑つたものを青馬といひ、後には白馬と書いて「アヲウマ」と云つたやうである。なほこの事は後 (廿・4494) に述べる。駒は倭名抄 (七) に「古萬(コマ)」と注し、「馬子也」とあるが、必ずしも子馬の義ではなく、小水葱(コナギ)、小菅(コスゲ)などの「こ」と同じく愛稱としての接頭語「こ」を加へたものと見るべきである。古今以後になると「馬 (うま)」の語は殆ど用ゐられず、いづれも「こま」となり、それが歌語となつた。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】「あをこまが」 原文「青駒之」を「アヲコマノ」と訓むのが通説だが「アヲコマガ」とする説も見られる。古典全集・古典集成などに「アヲコマガ」と訓むのは「赤駒我門出をしつつ出でかてにせしを見立てし家の子らはも」 (14・3534)、「さわたりの手児にい行き逢ひ赤駒我足掻を早み言問はず来ぬ」 (14・3540) などの例を考慮してのことと思われる。東歌の例ではあるが、「アカコマガアガキ」とあるのは注意すべきで、「ノ」と「ガ」の相違について山田孝雄の『奈良朝文法史』に、「ノ」は「下なる語に意義の主点を帰着せしむる如き関係」で下へ続けるのに対して、「ガ」は連体用法に立ちながらその受ける語に意義上の主点をおくと述べられているのが思い合わされる。抒情表現として軽視しえない問題がそこに含まれているのだろう。すなわち「赤駒が足掻き」と言えば、赤駒に意義上の重点が置かれるのに対して、「赤駒の足掻き」ならば、足掻きの方に重点が置かれる。従ってこの歌を「青駒が足掻きを早み」と訓むと「青駒」に重点が置かれ、自分の感情を後に残しつつ駒の早さを歎く意味が強められるようである。その方がふさわしいと思われるので、「アヲコマガ」と訓む説に従う。なお「アヲコマ」は、青馬に同じく、青毛の馬であり、白色と黒色の毛の入りまじった馬を言う。 |

|||||||||||

| 新全集 | 【頭注】「あをこまが」 この「アヲ」は灰色をさすか。コマは乗用となる雄馬をいう。雌馬は一般に運搬・耕作などの雑役に用いられた。「ダマ (駄馬)、即ちザウヤク(雑役)牝馬。また荷物を負わせる家畜」(日葡辞書)。「ガ」は所有格。 |

|||||||||||

| 新大系 | 【脚注】「あをこまが」 倭名抄に「漢語抄云、驄、青馬也」。新撰字鏡 (享和本) に「驄□[馬+忽] 馬白色又青色、阿乎支(あをき)馬」とある。「青駒」とは灰色・白・葦毛などの馬をいうらしい。「こま」は、中世、特に牡馬を指していう場合がある。牝馬は「駄(だ)」「雑役(ざふやく)」などと呼ばれた。「ばびろにやの国に駒(こま)がいばえば、必ずこの国の雑役が胎むことがある」(天草本エソポ物語)。古代の「こま」も牡馬として理解し得る例がある。ここもその一つ。

|

|||||||||||

| 原文「足掻乎速 (あがきをはやみ)」注 |

拾穂抄 | あかきは馬の歩む足遣ひ也我心はさも急かねど馬の早くて妹があたりを遠く過こしと也 | ||||||||||

| 代匠記 | アガキは、文選東都賦云、「馬踠 二餘リノ足一、輸曰踠ハ屈也、言ハ馬之足力有レ餘、」異を注する中に、一云の下に妹之の二字脱たるべし、如此句を斷て注する例なし、 | |||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 あかきといふは、今俗に少童なとの走りまふを、あかきといふも同しきか。 答 しかるへし。踠の字を書へし。今足掻とかけるは、語義をかけるなるへし。 童子問 此反歌にてみれは、旅行馬にて人丸登り給へるか。しからは船中の作ともみるましきか。 答 いかにも此反歌によれは、陸を馬にて來れるとも見るに、其證なきにあらす。しかれとも熟田津なとの玉藻奧つ藻なとをよめるによれは、海路にあらすといひかたし。此旅行、馬にても歩行にても船にてもありたるともみるへし。その意をのへて、海路山路をよみ合せたるとみれは、いよいよ人丸の作首歌はれぬへし。今日長途の旅行には、舟にものり、馬にものり、歩行もする常の事也。されはその長途のさまさまにうつりかはる有さまを詠には、如レ此の一格ともすへき長歌短歌なるへし。 |

|||||||||||

| 万葉考 | 足掻乎速 [アガキヲハヤミ]、 馬は足して土をかくが如くあゆむをいふ、 | |||||||||||

| 略解 | アガキは、馬は足にて士をかくが如く歩めばしか言ふ。卷二、赤駒のあがき早くは雲ゐにも隱れ行かむを袖まけわがせと有り。躬弦云、ここも青は赤の誤りならむか。 | |||||||||||

| 攷證 | 足掻乎速 [アカキヲハヤミ]。 本集七〔十二丁〕に、赤駒足何久激 [アカコマノアカクソヽキニ] 云々。七〔十四丁〕に、赤駒之足我枳速者 [アカコマノアカキハヤクハ] 云々などありて、猶多し。こは、新撰字鏡に、踠 ハ 蹀也踊也、馬奔走貌、阿加久云々とありて、馬のありくかたち也。鳥の羽掻 [ハネカク] などいふもこれにおなじ。 |

|||||||||||

| 古義 | 足掻乎速 [アガキヲハヤミ]は、足掻 [アガキ]が速さにの意なり、足掻 [アガキ]は、古事記仁徳天皇ノ條に、大后石之日賣ノ命の、足母阿賀迦爾嫉妬

[アシモアガカニネタミタマヒキ]、(足掻貌 [アガクガニ]なり、)字鏡に、踠ハ、踝也踊也、馬奔走スル貌、阿加久 [アガク]、また蹀ハ、阿加久

[アガク] などあり、續古事談に、この馬たかくあがりて、おちたつほどに、前の足二ツをもて、この權ノ守が、左右の指貫のうへをふまへつ、權ノ守あわてさわぎて、西枕にたふれふして、足をあがけども、馬ふまへて、やゝ久しくのかず、などもあり、(足掻

[アガク]は、足ノ字を書る如く、足に限りていひ、手してするを手搖と云しを、後には轉りて、手足にかぎらず、動搖 [ウゴカ]しはたらかすをば、すべてあがくと云るなり、塵添埃嚢抄に、手足を「アガク」と云は、字には蹀とも踠とも書キ、文選に、馬踠 [アガク]二餘ノ足ヲ一とよめり、聖武天皇東大寺を建立して鎭守の爲八幡を勸請申されけるに、宇佐ノ宮より瑤の御輿にめし、儀衛を調へて御幸成けるが、已 [スデ] に法會始まる時、御前

[ミサキ] 見えければ、行基菩薩御幸遲しとて、門に立て、手を□[足+蝶の旁] [アガ]きて招かせ給ふ故に、彼ノ門を、手蹀 [テガイ]門と云、前なる路を、手蹀 [ガイ] 大路と云なりと見えたり、又うつほ物語國ゆづりの卷に、おほす、事平かにと、手をあがき祈り願立テさせ給ふなど、手をあがくといへること多き、皆それなり、)

|

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「あがきをはやみ」 「安可胡麻我 安我伎乎波夜美 (アカゴマガ アガキヲハヤミ)」(14・3540) の仮名書例がある。馬は足で掻くやうにするから馬の歩みを「足掻」といふ。その歩みが早くて、の意。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 巻十四に「安可胡麻我 安我伎乎波夜美」(3450) とある。「アガキ」は、掻くようにして足を動かすことをいう。新撰字鏡に「馬奔歩貌、阿加久云々」とある。自分の乗った青の足が速くて、の意。 |

|||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 馬が勇んで、前足で地面を掻くようにすること。 |

|||||||||||

| 「雲居曽(くもゐにそ)」注 | 万葉考 | 雲居曾 [クモヰニゾ]、 此言をかく遠き事にいふは轉じ用るなり、 | ||||||||||

| 攷證 | 〔攷證一下卅七丁〕にいへるごとく、雲居は、天をいひて、天は遠きものなれば、遠きたとへにいへるなり。 | |||||||||||

| 全釈 | 雲居曾 [クモヰニゾ] ―― 雲居は空、ここは空の如くに遠くの意。 | |||||||||||

| 全注 | 【注】 「クモヰ」は、「巻向の弓月が嶽に雲居立てるらし」 (7・1087) のように、雲そのものを指す場合もあるが、雲のかかっている所や雲のかかっているような遠隔の所をあらわすこともある。ここは、はるかに離れた場所を言う。 |

|||||||||||

| 原文「妹之當乎 (いもがあたりを)」訓・考 |

万葉考 | 妹之當乎 [イモガアタリヲ]、過而來計類 [スギテキニケル]、」 或本、妹之當者 [ハ]、隱 [カクレ] 來ニ計留、 これによらん歟、(卷四)「赤ごまの、あがきはやくば、雲ゐにも、隱往 [カクレユカン] ぞ、袖まけわぎも、」 | ||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 妹之當乎 イモガアタリヲ。妻の住む家の附近を。 |

|||||||||||

| 原文「過而来計類 (すぎてきにける) 」訓・注 |

古義 | 過而來計類 [スギテキニケル]、舊本に、一ニ云、當者隱來計留と註せり、 | ||||||||||

| 全註釈 | 過而來計類 スギテキニケル。ゾを受けて、連體形で結んでいる。 | |||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 「過ぐ」は通過の意味のみでなく、去る、後にするなどの意にも用ゐられる。ここは後者の意である。 |

|||||||||||

| 原文「一云 當者隠来計留 (あたりはかくりきにける)」考 |

全註釈 | 一云當者隱來計留 アルハイフ、アタリハカクリキニケル。本文の四句の後半からの別傳である。これに依れば、妹があたりは、雲居に隱れて來たということになる。 | ||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 これは第四句の後半が一本にはかうあるといふのである。「隠る」は萬葉後期は下二段活用の例があるが、前期はまだ四段の例が多いから (1・17)、ここも四段に訓む。上の「ぞ」を受けて「ける」と結んだ。私注に「スギテキニケルが単純でよい。」とあるに同感であり、編者もその方をすぐれたものとして本文としたのであらう。 |

|||||||||||

| 全注 | 【考】 反歌の第一首目。長歌の終り近くの「嬬ごもる 屋上の山の 雲間より 渡らふ月の 惜しけども 隠らひ来れば」を受け、それを強調する内容の反歌である。長歌の方が抒情が露わで、「一に云ふ」の異伝もその詠み方に近いが、本文は「妹が当たりを過ぎて来にける」と、たんに行為を叙べるだけにとどめたために、感動が深くなった。異伝を、後の訛り伝とする説もあるが、作者の推敲前の形を示すものであろう。 |

|||||||||||

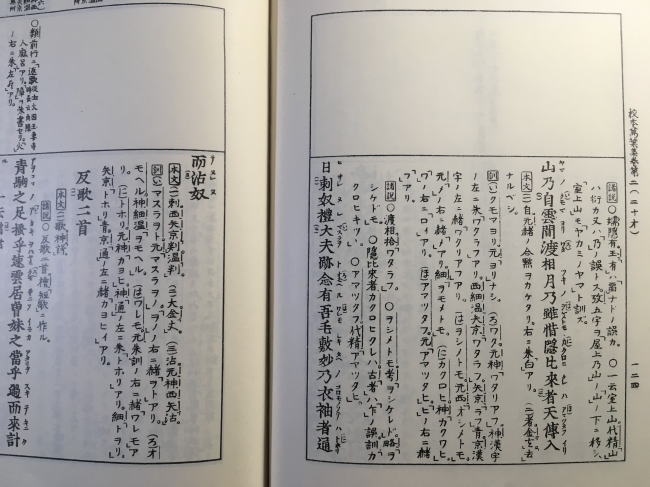

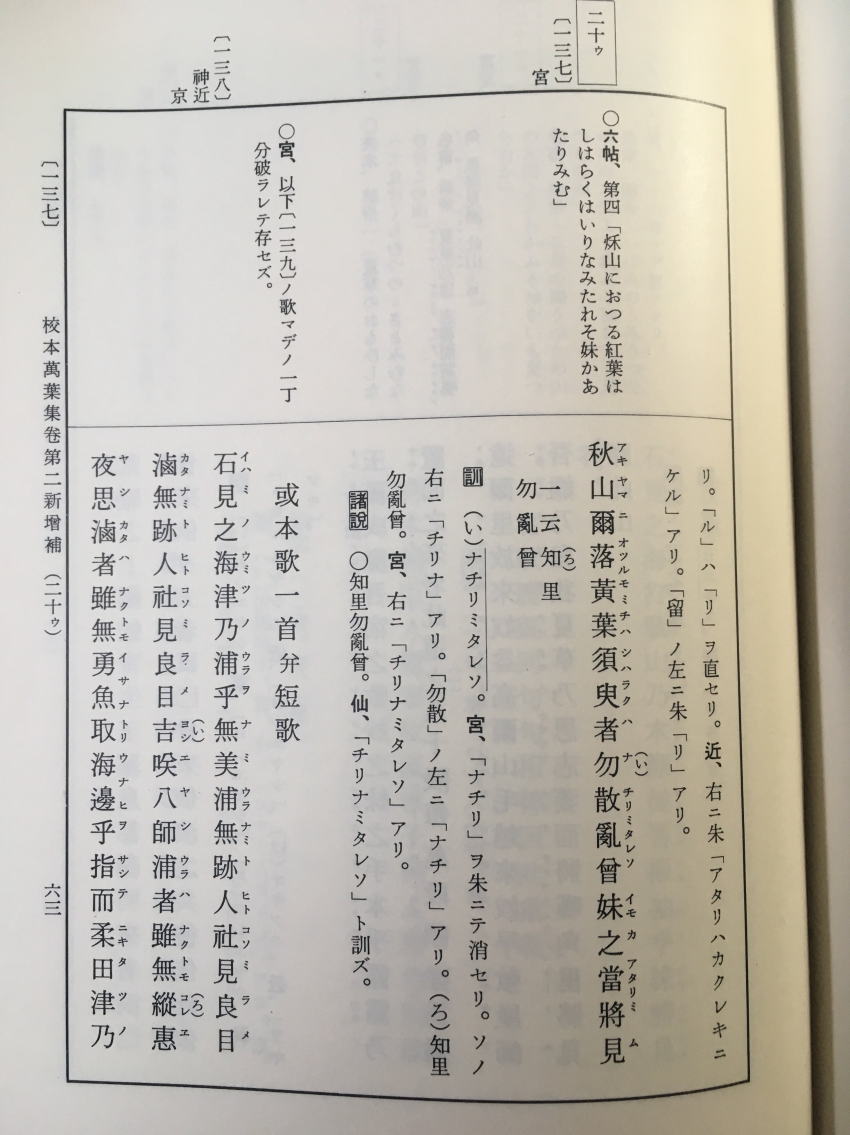

| 巻二 137 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 〔頭書〕 類聚古集、前行ニ「人麿別妻作反歌 長哥」 【本文】 秋山爾 落黄葉 須臾者 勿散亂曽 妹之當将見 [一云 知里勿亂曽] (アキヤマニ オツルモミチハ シハラクハ ナチリミタレソ イモカアタリミム) 〔本文〕 亂。類聚古集、ナシ。右ニ墨「乱」アリ。「乱」ノ下ニ墨「生イ」アリ。本文中「散曽」ノ間ニ墨〇符アリ。 當。神田本、「□[下写真参照]」。西本願寺本、「雷」。別筆ニテ「當」ニ直セリ。 (一云の)一。無訓本、以下七字大字ニセリ。 (一云々の)亂。金澤本、「□[下写真参照]」。 〔訓〕 オツル。温故堂本、「ヲツル」。 シハラクハ。神田本・細井本、「シハラクモ」。神田本、「モ」ノ右ニ「ハイ」アリ。 ナチリミタレソ。元暦校本・金澤本・類聚古集、「ちりなみたれそ」。元暦校本、「ちりな」ノ右ニ墨「ナテリ」アリ。 神田本、「チリヤミタリソ」。「ヤ」ノ右ニ「ナ□[下写真参照]」アリ。漢字ノ左ニ朱「ナチリミタレソ」アリ。 細井本、「チリナミタレソ」。「勿散」ノ左ニ「ナチリ」アリ。温故堂本、「ナチリソミタレソ」。大矢本・京都大学本、「ナチリ」青。 イモカアタリミム。金澤本、「いもかみるへく」。 知里勿亂曽。神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、右ニ朱「チリナミタレソ」アリ。細井本、右ニ訓アリ。文同前。 〔諸説〕 落黄葉、オツルモミチハ。万葉集古義、「チラフモミチバ」トシ「落」ノ下ニ「相」又ハ「合」ノ字脱トス。 シハラクハ。万葉集略解、「シマラクハ」。万葉集古義、「シマシクハ」。 ナチリミタレソ。仙覚抄、「チリナミタレソ」(古点)ヲ否トシ「ナチリミタレソ」トス。代匠記精撰本、「ナチリマガヒソ」カ。万葉集桧嬬手、「ナチリミタリソ」。

[校本萬葉集新増補版] 〔頭書〕 六帖、第四「□ (火+禾 [下写真参照]) 山におつる紅葉はしはらくはいりなみたれそ妹かあたりみむ」 【本文】 秋山爾 落黄葉 須臾者 勿散亂乱曽 妹之當将見 [一云 知里勿亂曽] (アキヤマニ オツルモミチハ シハラクハ ナチリミタレソ イモカアタリミム) 〔訓〕 ナチリミタレソ。神宮文庫本、「ナチリ」ヲ朱ニテ消セリ。ソノ右ニ「チリナ」アリ。「勿散」ノ左ニ「ナチリ」アリ。 知里勿亂曽。神宮文庫本、右ニ「チリナミタレソ」アリ。 〔諸説〕 知里勿亂曽。仙覚抄、「チリナミタレソ」ト訓ズ。

|

|||||||||

| 原文「落黄葉 (おつるもみちば)」訓・考 |

古義 | 落黄葉 [チラフモミチバ] 落黄葉は、「チラフモミチバ」と訓べし、十五に、錢美知婆能知良布山邊由 [モミチバノチラフヤマヘユ] と見えたり、さて知良布 [チラフ] は、即チ知流 [チル] の伸りたる言にて、伸云は、其ノ落ことの緩なるをいふ詞なり、さて落ノ字のみにて、知良布 [チラフ] と訓むこと、もとより難 [コト] はなけれども、集中に、知良布 [チラフ] と訓べきところに、散相 [チラフ] 散合 [チラフ] 、などゝ書たるをおもへば、もしはこゝも落の下に、相ノ字合ノ字などの、脱しにもあるべし、(略解などに、舊本の訓のまゝに「オツルモミチバ」とよみたれども、花黄葉の類の散を、オツルと云は、古言にあらざるをや、〉 |

||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 秋山尓落黄葉 アキヤマニオツルモミチバ。黄葉の散るをオツということは、「和我世故我 [ワガセコガ] 之米家牟毛美知 [シメケムモミチ] 都知爾於知米也毛 [ツチニオチメヤモ]」(巻十九、四二二三) など例がある。この句、黄葉を呼び懸けている。古義には落をチラフと讀んでいるが、ここはフに相當する字が無いから、オツルとする。地上に落下する意である。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「ちらふもみちば」 原文「落」を「オツル」と訓み来つたが、古義に「チラフ」と改め、「落」を「チラフ」と訓む事に難はないが、「散相(チラフ)」、「散合(チラフ)」などの例によりもしは「相」、「合」の字の脱したのか、と云ひ、花黄葉の散るを「オツル」といふは古言でもないと云つてゐる。それに対して講義には「本都延能(ホツエノ) 延能宇良婆波(エノウラバハ) 那加都延尓(ナカツエニ) 淤知布良婆閇(オチフラバヘ) 那加都延能(ナカツエノ) 延能宇良婆波(エノウラバハ) 斯毛都延尓(シモツエニ) 淤知布良婆閇(オチフラバヘ)」(雄略記) の例を引き、全註釈には「和我世故我(ワガセコガ) 之米家牟毛美知(シメケムモミチ) 都知尓於知米也母(ツチニオチメヤモ)」 (19・4223) の例を引いて、「オツル」でよいとある。しかしここに引かれた例は上の枝から「中つ枝に」落ち、中の枝から「下つ枝に」落ちるのであり、黄葉が枝から「土に」落ちるのである。「秋山に」落ちるのも同じだと見えるかと思ふが、大空から鳥が秋山に落ちるのならば同じだと云へるけれど、黄葉は秋山に落ちるのではない。黄葉は秋山にありて散るのである。だから右に引かれた例は今の場合にはあてはまらない。のみならず、「土に」であつても必ずしも「落ちる」には限らない。花黄葉に「落つ」と云つた仮名書例は右の一例の他に、 我が門の片山椿まこと汝我が手触れなな 都知尓於知母加毛(ツチニオチモカモ) (廿・4418) の一例-これも「土に」とある-があるのみである。しかもその落ちるものは椿である。椿は落椿と今の人もいふ如く、ポタリと土に落ちるものなのである。 やどなる桜の花は今もかも松風早み 地尓落良武(ツチニチルラム) (八・1458) 桜の花は「散る」のであつて、「土に」とあり「落」の文字が書かれてゐてもこれを「ツチニオツ」と訓む人は無い。又、 -百枝さし 生ふる橘 玉に貫く 五月を近み あえぬがに 花咲きにけり 朝に日に 出で見るごとに 息の緒に 我が思ふ妹に まそ鏡 清き月夜に ただ一目 見するまでには 散りこすな ゆめと言ひつつ ここだくも 我が守るものを うれたきや 醜霍公鳥 暁の うら悲しきに 追へど追へど なほし来鳴きて いたづらに 地尓令散者(ツチニチラセバ)- (八・1507) の「落」を「チリ」と訓む事も疑つた者なく、その反歌、 妹が見て後も鳴かなむ霍公鳥花橘を 地尓落津(ツチニチラシツ) (八・1509) の結句の訓も疑が無いであらう。 開(サク) 96、落(チル) 76、落(フル) 47、落(オツ) 25、 咲(サク) 70、散(チル) 75、零(フル) 154 この読例は概数ながら、その用例数を見ても「落」を「チル」と訓む事は十分認められるところであり、同じ作者の「黄葉之落去奈倍尓 (モミチバノチリヌルサベニ)」 (209) の例と較べても「アキヤマニ チラフモミチバ」の訓は動かない事が認められよう。ただ古義には誤字説が出てゐるが、助動詞の訓添の例は人麻呂の作には珍しい事ではなく、現に前の短歌にも「来計類(キニケル)」「来計留(キニケル)」の如く完了の助動詞「に」の表記は略されてゐるのであるから、今も継続の助動詞「ふ」が訓添になつてゐる事は十分認められるであらう。しかも古点に「オツルモミチバ」とあつて、古義以前に疑ふもののなかつた事は、継続の助動詞が早く忘れられ、 秋の月山べさやかに照せるはおつるもみちの數を見よとか (古今集巻五) 風吹けばおつるもみちの水きよみちらぬ影さへ底に見えつつ (同) の如き古今以後の用語に耳馴れた為と云へるであらう。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】「あきやまに おつるもみちば」 「落黄葉」を旧訓に「オツルモミチハ」と訓だが、古義に「チラフモミチバ」とし、「落」の字の下に「相」もしくは「合」の字が脱したものと見た。そして「花・黄葉の類の散るをオツルと云は古言にあらざるをや」と言っているが、講義にも引かれているように、雄略記の「上つ枝の末葉は 那加都延尓(ナカツエニ) 淤知布良婆閇(オチフラバヘ)」などの例もあって、黄葉を「チル」とも「オツ」とも表わしたと考えられる。「相」「合」の誤脱を考えるより「オツルモミチバ」と訓むのが適切だろう。注釈に古義の説を受け、記歌謡の例は、上の枝から中の枝に落ち、中の枝から下の枝に落ちるのであり、また、万葉集巻十九の「わが背子が標めけむもみち都知尓於知米也母」(4223) の場合は黄葉が枝から土に落ちるのであり、それに対してこの歌の場合は「黄葉は秋山にありて散るのである」から、同様の例とは見なしがたいとし、また継続の助動詞「フ」の訓添えは十分認められることとして、原文のまま「チラフモミチバ」と訓むべきことを述べている。これは古義説を修正したものとして注目されるが (私注・古典集成にも同訓を採用)、他の人麻呂作歌のなかでは「散相(チラフ)」 (1・36)、「渡相(ワタラフ)」(135)、「隠比(カクラヒ)」(135)、「流触経(ナガレフラバフ)」(194)、「靡相(ナビカヒ)」(194)、「靡相(ナビカヒ)」(196) というふうに継続の助動詞「フ」は文字に記されているのであり、ここだけ「散(チラフ)」と記したとは考え難い。「チラフ」とすれば古義のように脱字を認めざるをえないだろうし、誤脱を認めまいとすれば、「チラフ」とは訓めない。注釈に助動詞の訓み添えは珍しくないとして完了の助動詞「ニ」(来計類) の例をあげているのは、語の性格や前後の文字面の相違を無視したものと思われる。「オツルモミチバ」と訓み、秋山においてしきりに落ちる黄葉に呼び掛けたと解するのが妥当と思われる。 |

|||||||||||

| 原文「須臾者(しましくは)」訓・考 | 仙覚抄 | 秋山尓落黄葉須臾者勿散亂曾妹之當將見 [アキヤマニヲツルモミチハ シハラクハ ナチリミタレソイモカアタリミム] | ||||||||||

| 拾穂抄 | 秋山尓落黄葉須臾者勿散亂曽妹之當將見 知里勿亂曽 あき山におつるもみちは しはらくは なちりみたれそ妹かあたりみん 一云ちりなみたれそ |

|||||||||||

| 代匠記 | 秋山爾落黄葉須臾者勿散亂曾妹之當將見 [アキヤマニオツルモミチハ シハラクハ ナチリミタレソイモガアタリミム]〔一云知里勿亂曾〕 | |||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 須臾者をしはらくとよみ來れり。者の字をもとよむはものといふ訓故か。 答 しかり。しかれともこの歌にては、者をもとよむはよろしからす。はとよむへし。 |

|||||||||||

| 万葉考 | 落黄葉 [オツルモミヂバ]、須臾者 [シバラクハ]、勿散 [ナチリ]亂 [ミダリ・マガヒ] 曾 [ソ]、妹之當將見 [イモガアタリミム] | |||||||||||

| 略解 | 秋山爾。落黄葉。須臾者。勿散亂曾。妹之當見。一云知里勿 [チリナ] 亂曾 あきやまに。おつるもみぢば。しまらくは。なちりみだれそ。いもがあたりみむ。 集中暫の事を、シマラク、シマシクなど假字書あり。 |

|||||||||||

| 攷證 | 須臾者 [シマラクハ]。 舊訓、しばらくとあれど、しまらくとよむべし。そのよしは、上〔攷證二上卅八丁〕にいへり。 |

|||||||||||

| 古義 | 須臾者 [シマシクハ] 須臾者は、「シマシクバ」 と訓べし、上に出づ、 | |||||||||||

| 全釈 | 須臾者 [シマシクハ] ―― 須臾は之麻思久母 [シマシクモ](三六〇一) とも思麻良久波 [シマラクハ](三四七一) ともあるから、どちらでもよい。 | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 須臾者 シマシクハ。シマシクは、文字通り寸時である。ちよつとの間は。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「しましくは」 暫くは。既出 (119)。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】「しましくは」 「須臾」を「シマシ」と訓むことは、119歌参照。ここは「シマシク」。 |

|||||||||||

| 原文「勿散乱曽 (なちりまがひそ)」訓・考 |

仙覚抄 | 秋山尓落黄葉須臾者勿散亂曾妹之當將見 [アキヤマニヲツルモミチハシハラクハ ナチリミタレソ イモカアタリミム] 一云、知里勿礼曾 [チリナミタレソ]。 此歌第四句、古點ニハ、チリナミタレソト、點セリ。イマハ、ナチリミタレソト和ス、如ク二古點一、チリナミタレソトイフヘクハ、一云、知里勿亂曾ト注スヘカラス。シカレハ、麁 [ソ] 本ヲハ、ナチリミタレソトヨムヘキナリ。カハルコトナクハ、注ニ一云、チリナミタレソトイフヘカラサルカユヱ也。 |

||||||||||

| 代匠記 | 今按、是は渡の山のもみぢ葉の、散のまがひにと云をかへしてよまれたれば、第四の句ナチリマガヒソと和すべきにや、注可レ准レ之、 | |||||||||||

| 万葉考 | 勿散 [ナチリ]亂 [ミダリ・マガヒ]曾 [ソ] | |||||||||||

| 略解 | 勿散亂曾。なちりみだれそ。 ちり亂るる事なかれと言ふを、古くは斯く言へり。 |

|||||||||||

| 攷證 | 勿散 [ナチリ] 亂 [マカヒ・ミタレ] 曾 [ソ]。 舊訓、みだれそとあれど、まがひそとよむべし。そのよしは、上にいへり。一首の意明らけし。 |

|||||||||||

| 古義 | 勿散亂曾は、「ナチリミダリソ」 と訓べし、舊本に、一ニ云、知里勿亂曾、と註せり、 | |||||||||||

| 全釈 | 勿散亂曾 [ナチリミダレソ] ―― この句をナチリミダリソとよんだ、古義や美夫君志説は惡い。ミダリとなるのは四段活用で、他動詞である。 | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 勿散亂曾 ナチリマガヒソ。ナは禁止の意の助詞。亂は、ミダレとも讀まれるが、この歌は長歌の句によつていると見られるので、そのチリノマガヒニを受けてナチリマガヒソと讀む。ソは助詞。句切。 |

|||||||||||

| 評釈 | 秋山に落つる黄葉 [もみぢば] 須臾 [しましく] はな散り亂れそ妹があたり見む (一に云ふ、散りな亂れそ) 【語】な散り亂れそ 散り亂れてはならない 【訓】な散り亂れそ 白文「勿散亂曾」で、舊訓「ナチリミダレソ」考「ナチリミダリソ」とある。亂るは四段活用の場合は他動詞、下二段の場合は、自動詞と考へられるので、舊訓による。 |

|||||||||||

| 注釈 |

【訓釈】「ちりなまがひそ」 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】「なちりまがひそ」 原文「勿散乱曽」を、元暦校本・金澤本・類聚古集に「ちりなミタレソ」と訓んでいるが、仙覚抄に「ナチリミタレソ」と改め、さらに代匠記(精撰本) に「ナチリマガヒソ」と改訓した。禁止の意味の「ナ」は人麻呂歌集・人麻呂作歌では「勿・莫」の文字によって表わしており、「莫謂花」「勿謂花」「草勿手折」「」「雲莫隠」などと記される。「勿・莫」のあとに来る動詞の動作を禁ずる意味で「ナ~ソ」と言われるのだが、「莫」字が常に「莫~」の形で使われるのに対し、「勿」字は「所知勿」とか、「忘念勿」「相与勿」の場合にも用いられていて、「勿謂花」「雲勿棚引」「草勿手折」などとあわせて「勿」の用法の幅広さを窺わせる。「勿謂」は「ナノリソ」、「草勿手折」は「クサナタヲリソ」であり、「忘念勿」は「ワスルトオモフナ」と訓むべきもの。つまり「勿」は日本語の語順によっていると判断される。従って「勿散乱曽」は「ナチリマガヒソ」と、「勿」を先ず訓むべきで、「勿散」を「チリナ」と訓む旧訓や、澤瀉注釈の訓は誤りと思われる。「乱」を「マガヒ」と訓むことは、135歌の〔注〕参照。「ナチリマガヒソ」で、散り乱れることなくあれ、の意。 |

|||||||||||

| 「一云知里勿乱曽」考 | 全注 | 【注】「一に云ふ ちりなまがひそ」 結句の異伝で、本文とは助詞「ナ」の位置が異なっている。本文の「ナチリマガヒソ」であると、「チリマガフ」が禁止される内容となり、異伝の「チリナマガヒソ」では、チルこと自体というより、マガフことが禁止の内容となるような感を与える。どちらにしても意味的には「かはることなし」(講義) と言えるのだろうが、本文の本文の方が強い印象を与えるようだ。 |

||||||||||

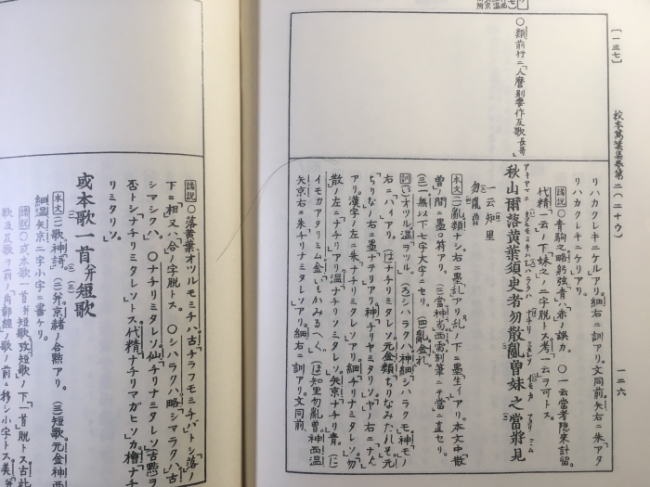

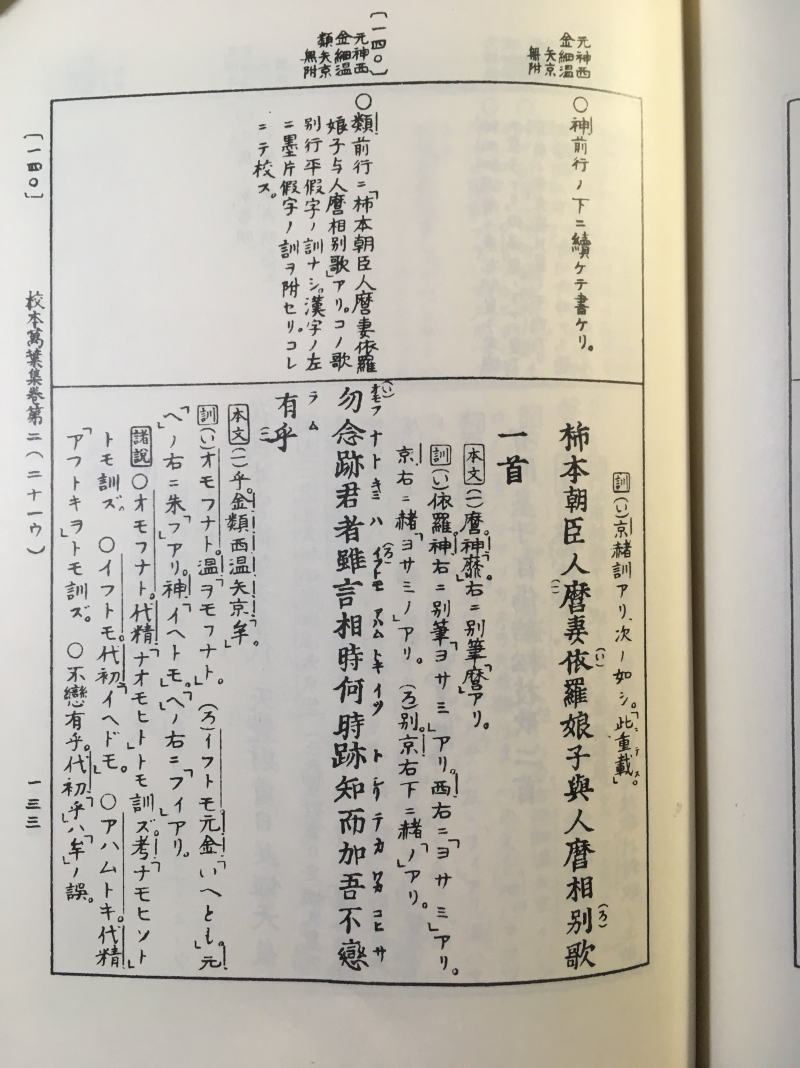

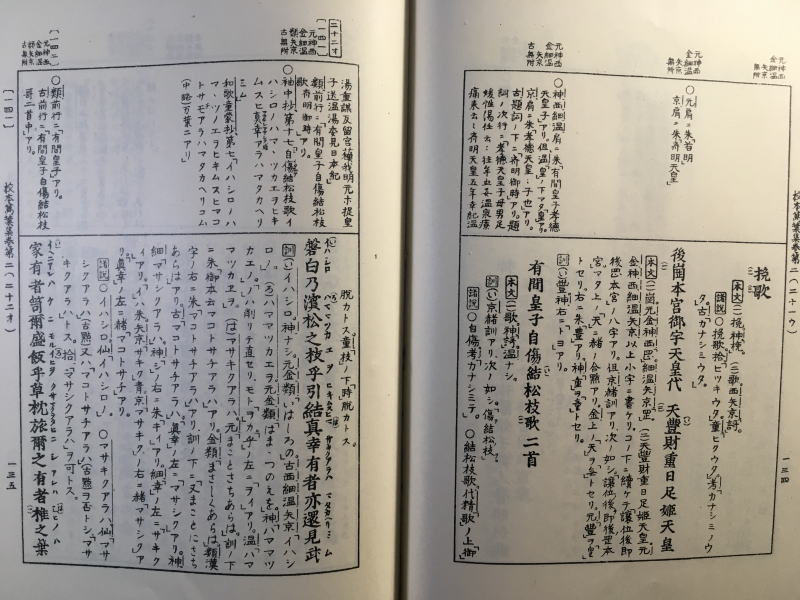

| 巻二 138 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 或本歌一首并短歌 〔本文〕 歌。神田本、「謌」。 并。京都大学本、赭ノ合点アリ。 短歌。元暦校本・金澤本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本二字小字ニ書ケリ。 〔諸説〕 或本歌一首并短歌。攷證、「短歌」ノ下「一首」脱トス。古葉略類聚鈔、此歌及反歌ヲ前ノ「角鄣経」ノ歌ノ前ニ移シ小字トス。萬葉集美夫君志、「并短歌」ノ三字小字トス。 〔頭書〕 元暦校本、別行平仮字ノ訓ナシ。漢字ノ右ニ朱片仮字ノ訓アリ。コレニテ校ス。又處々ニ赭及墨ノ訓アリ。コレヲ記入ス。 金澤本、訓ナシ。 細井本、訓を朱書セリ。 【本文】 石見之海 津乃浦乎無美 浦無跡 人社見良目 (イハミノウミ ツノウラヲナミ ウラナミト ヒトコソミラメ) 〔本文〕 無。元暦校本、「无」。 目。元暦校本、「耒」。右ニ朱「米」アリ。金澤本・神田本・西本願寺本、「米」。 〔訓〕 ウラナミト。元暦校本・神田本、「ウラナシト」。神田本、「無」ノ左ニ朱「ナミ」アリ。 〔諸説〕 津乃浦乎無美「ツノウラヲナミ」。万葉考、「津」ノ下「能」脱、「浦」ノ下「回」脱トシ、「無美」ハ衍トス。萬葉集檜枛、「津奴乃浦回乎」ニ作ル。 古義、「浦」ノ下「回」脱、「無美」ハ衍トスルヲ可トシ、「津」ノ下「野」又ハ「努」脱トシ訓「ツヌノウラミヲ」トス。 【本文】 滷無跡 人社見良目 吉咲八師 浦者雖無 縦恵 (カタナミト ヒトコソミラメ ヨシエヤシ ウラハナクトモ コレヱ) 〔本文〕 滷。神田本、「□[下写真参照]」。 跡。神田本、ナシ。右ニ書ケリ。本文中「無人」ノ間ニ「〇」符アリ。 吉。金澤本、「□[下写真参照]」。 無。元暦校本、「无」。 〔訓〕 カタナミト。元暦校本・神田本、「カタナシト」。神田本、「シ」ノ右ニ朱「ミ」アリ。京都大学本、「無」ノ左ニ赭「ナシ」アリ。 ヨシエヤシ。元暦校本・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本、「ヨシヱヤシ」。 ナクトモ。元暦校本、「ナケレ」。「レ」ノ下墨「ト」アリ。神田本、「ナケレトト」。「レ」ノ右ニ「トイ」アリ。漢字ノ左ニ朱「ナクトモ」アリ。 京都大学本、漢字ノ左ニ赭「ナケレト」アリ。 コレヱヤシ。元暦校本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「ヨシヱヤシ」。神田本、「ヨルニヤシ」ソノ右ニ「ヨシイヱイヤイ」アリ。 附訓本、「ヨシヱヤシ」。 【本文】 夜思 滷者雖無 勇魚取 海邊乎指而 柔田津乃 (ヤシ カタハナクトモ イサナトリ ウナヒヲサシテ ニキタツノ) 〔本文〕 滷。神田本、「□[下写真参照]」。 無。元暦校本、「无」。 柔。元暦校本、コノ下「木」アリ。 〔訓〕 ナクトモ。元暦校本・神田本、「ナケレト」。神田本、漢字ノ左ニ朱「ナクトモ」アリ。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「ナケレト」アリ。赭ニテ右ニ移スベキヲ示セリ。 イサナトリ。元暦校本・神田本、「クチラトル」。神田本、漢字ノ左ニ朱「イサナトリ」アリ。温故堂本、「イサナトル」。西本願寺本・大矢本・京都大学本五字青。 京都大学本、漢字ノ左ニ赭「クチラトル」アリ。 ウナヒヲ。元暦校本、「アマヘヲ」。「アマ」ノ右ニ赭「ウミ」アリ。神田本・西本願寺本・温故堂本、「ウミヘヲ」。神田本、「ウミ」ノ右ニ「アマイ」アリ。 西本願寺本、「ウミ」モト青。大矢本・京都大学本、「ウナヒ」青。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「ウミヘ/アマヘ」アリ。 ニキタツノ。元暦校本、「子キホタツノ」。「子キ」ノ右ニ赭「ニキ」アリ。神田本、「ニキ」ノ右ニ「子キイ」アリ。温故堂本、「マキタツノ」。 【本文】 荒礒之上爾 蚊青生 玉藻息都藻 明来者 浪巳 (アライソノウヘニ カアヲナル タマモオキツモ アケクレハ ナミコ) 〔本文〕 「」 荒。元暦校本、コノ下「木」アリ。但、朱ニテ消セリ。 蚊。元暦校本、右ニ朱「□□□□[下写真参照]」アリ。金澤本、「□[下写真参照]」。 〔訓〕 カアヲナル。元暦校本、「カアヲリオフル」。「リ」ノ右ニ赭「ヲ」、「オフル」ノ右ニ墨「ナル」アリ。神田本、「カアヲヲフル」。「アヲヲフル」ノ右ニ「アヲリイ」アリ。 漢字ノ左ニ朱「カアヲナル」アリ。大矢本・京都大学本、「ナル」青。 オキツモ。神田本・温故堂本、「ヲキツモ」。 【本文】 曽来依 夕去者 風巳曽来依 浪之共 彼依此依 (ソキヨレ ユフサレハ カセコソキヨレ ナミノムタ カヨリカクヨリ) 〔本文〕 浪。元暦校本、「海」。朱「浪」アリ。 彼依此依。元暦校本・神田本、「彼」ヲ「波」トセリ。「此依」ナシ。元暦校本、「波依」ヲ墨ニテ消セリ、右ニ墨「彼依此依イ」アリ。神田本、左ニ「此依」アリ。 元暦校本・神田本、本文中「依玉」ノ間ニ「〇」符アリ。 〔訓〕 ムタカヨリカクヨリ。元暦校本、「トモナミヨル」。「彼依」ノ左ニ墨「カヨリカクヨリ」アリ。神田本、「トモナミヨル」。漢字ノ左ニ朱「ムタカヨリカクヨリ」アリ。 西本願寺本、以上九字モト青。大矢本・京都大学本、以上九字青。京都大学本、「共」ノ左ニ赭「トモ」アリ。 〔諸説〕 風巳曽来依。攷證、「風社依米」(本歌)ノ誤。訓「カゼコソヨラメ」。 【本文】 玉藻成 靡吾宿之 敷妙之 妹之手本乎 露霜乃 (タマモナス ナヒキワカ子シ シキタヘノ イモカタモトヲ ツユシモノ) 〔本文〕 本。細井本、ナシ。右ニ書ケリ。本文中「手乎」ノ間ニ「〇」符アリ。 〔訓〕 ナス。元暦校本・神田本、「ナリ」。大矢本・京都大学本、「ス」青。京都大学本、「成」ノ左ニ赭「ナリ」アリ。 ナヒキワカ子シ。元暦校本、「ナヒキワレコヤトリシ」。「レ」ノ右ニ墨「カ」アリ。神田本、「ナヒキノワカレヤトリシ」。大矢本・京都大学本、「カ子」青。 京都大学本、「宿」ノ左ニ赭「ヤトリ」アリ。 【本文】 置而之来者 此道之 八十隈毎 萬段 顧雖為 弥 (オキテシクレハ コノミナノ ヤソクマコトニ ヨロツタヒ カヘリミスレト イヤ) 〔本文〕 萬。細井本、「万」。 彌。神田本、「□[下写真参照]」。 〔訓〕 オキテシ。神田本・西本願寺本・温故堂本、「ヲキテシ」。 コノミナノ。元暦校本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本・附訓本、「コノミチノ」。 ヨロツタヒ。元暦校本、「ヨロ」ノ右ニ赭「ヨロ」アリ。神田本、「ヨロツタカ」。「カ」ノ右ニ「ヒイ」アリ。 【本文】 遠爾 里放来奴 益高爾 山毛越来奴 早敷屋師 (トホニ サトサカリキヌ マスタカニ ヤマモコエキヌ ハシキヤシ) 〔本文〕 越。元暦校本・金澤本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「超」。 屋。神田本、コノ下「乃」アリ。 師。神田本、左ニ「イ□[下写真参照]」。 〔訓〕 トホニ。神田本・京都大学本、「トヲニ」。 サカリ。元暦校本・神田本・温故堂本、「ハナレ」。神田本、「放」ノ左ニ朱「サカリ」アリ。大矢本・京都大学本、青書セリ。京都大学本、「放」ノ左ニ赭「ハナレ」アリ。 マス。元暦校本・神田本、「イヤ」。元暦校本、「益」ノ左ニ墨「マス」アリ。大矢本・京都大学本、「ス」青。京都大学本、「益」ノ左ニ赭「イヤ」アリ。 コエキヌ。細井本、「コヘキヌ」。温故堂本、「コヱキヌ」。 ハシキヤシ。神田本、「サシキヤノシ」。 【本文】 吾嬬乃兒我 夏草乃 思志萎而 将嘆 角里将見 靡此山 (ワカツマノコカ ナツクサノ オモヒシナエテ ナケクラム ツノノサトミム ナヒケコノヤマ) 〔頭書〕 袖中抄、第二十「万葉長哥云ワカツマノコカ夏草ノ思志萎(オモヒシナエ)テナケヽトモトモヨメリ」 〔本文〕 吾嬬乃。神田本、ナシ、右ニ「吾嬬乃(ワカツマノ)イ」アリ。本文中「師兒」ノ間ニ「〇」符アリ。 嘆。細井本・無訓本、「咲」。 里。元暦校本、「黒」。左ニ朱「里」アリ。 〔訓〕 ワカツマノ。神田本、ナシ。本文の校異ヲ見ヨ。 オモヒシナエテ。元暦校本、「思志萎」ノ左ニ赭「オモホシナエ」アリ。神田本・温故堂本、「ヲモヒシナエテ」。細井本、「オモイシナエテ」。 ナケクラム。元暦校本・神田本、「ナケケトモ」。神田本、漢字ノ左ニ朱「ナケクラム」アリ。 ツノヽ。神田本、「ヽ」ナシ。 〔諸説〕 ツノヽサトミム。略解、「ツヌノサトミム」。

[校本萬葉集新増補版] 【頭書】 神宮文庫本、以下 〔139〕ノ歌マデノ一丁分破ラレテ存セズ。 【題詞】 或本歌一首 并短歌 【本文】 石見之海 津乃浦乎無美 浦無跡 人社見良目 滷無跡 人社見良目 吉咲八師 浦者雖無 縦恵夜思 滷者雖無 勇魚取 海邊乎指而 柔田津乃 荒礒之上爾 蚊青生 玉藻息都藻 明来者 浪巳曽来依 夕去者 風巳曽来依 浪之共 彼依此依 イハミノウミ ツノウラヲナミ ウラナミト ヒトコソミラメ カタナミト ヒトコソミラメ ヨシエヤシ ウラハナクトモ コレヱヤシ カタハナクトモ イサナトリ ウナヒヲサシテ ニキタツノ アライソノウヘニ カアヲナル タマモオキツモ アケクレハ ナミコソキヨレ ユフサレハ カセコソキヨレ ナミノムタ カヨリカクヨリ 〔訓〕 ヨシエヤシ。京都大学本、「ヨシヱヤシ」。 コレヱヤシ。神田本、「トヨルニヤシ」。近衛本、「ヨシエヤシ」。 オキツモ。近衛本、「ヲキツモ」。 【頭書】 夫木、第卅一「夏草のおもひなへてなけくらむつのゝさとみむなひけこの山」 名寄、第卅「夏草乃 思志萎而 将嘆 角里将見 靡此山(ナツクサノ オモヒシナヘテ ナケクラン ツノヽサトミン ナヒケコノヤマ) 上略」 【本文】 玉藻成 靡吾宿之 敷妙之 妹之手本乎 露霜乃 置而之来者 此道之 八十隈毎 萬段 顧雖為 彌遠爾 里放来奴 益高爾 山毛越来奴 早敷屋師 吾嬬乃兒我 夏草乃 思志萎而 将嘆 角里将見 靡此山 タマモナス ナヒキワカネシ シキタヘノ イモカタモトヲ ツユシモノ オキテシクレハ コノミナノ ヤソクマコトニ ヨロツタヒ カヘリミスレト イヤトホニ サトサカリキヌ マスタカニ ヤマモコエキヌ ハシキヤシ ワカツマノコカ ナツクサノ オモヒシナエテ ナケクラム ツノヽサトミム ナヒケコノヤマ 〔本文〕 (此道)之。京都大学本、「乃」。 〔訓〕 コエキヌ。近衛本、「コヱキヌ」。

|

|||||||||

| 「題詞」考 | 全註釈 | 【釋】或本歌 アルマキノウタ。前出の一三一の歌の別傳である。その歌は、本文中にも詞句の別傳を傳えていたから、併わせて三種の傳來があることになる。これは前掲の歌と、詞句の相違が相當に多いので、別掲したのであろう。 | ||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 人麻呂の作品、特に長歌において、「或意は云ふ」または「一に云ふ」 と断って異文を示したものが多い。これらについて、人麻呂自身の初案と推敲の結果との違いとみる説と、人麻呂作品の伝誦過程において生じた訛伝とみる説とがある。山上憶良や大伴家持などの作品にもこの種の異文注記があるが、それらは大部分本人自記による初案とみてよいもののようである。人麻呂の歌にもその種の異文が大半を占めると思われるが、伝誦間に生じた訛伝と解すべきものが他の作者たちに比べて多いようである。この異文注記が量的に少ない場合は「29・38」などのように小字で書き入れるが、この歌のように異文が比較的に多く、句数の上でも一致せず、かつ他方の歌に既に異文が注記されている場合、「或本の歌」という題詞を付して別個の歌として扱っている。 |

|||||||||||

| 「津の浦をなみ」注 | 拾穂抄 | つの浦をなみ 浦なみと重ね詞にや但つの浦をなみはなんといふてにはの詞なるへし此哥前のなか哥と同し心なれは也 | ||||||||||

| 代匠記 | 此點の同異、今案の點等上の歌に准ず、第二の句津乃浦ヲナミは、上に角乃浦囘と云所の名にあらで.大舟などあまた泊る浦となる浦のなしと云心なるべし、若然らずばつの浦をなみと云こと不審なり、さきの如く先角浦と名をば定置て、よき浦なしと人こそ見らめとぞ有べき、さらずば、津乃浦無美、うらなみとと云べし、さるにても元來みづから能浦なしと見ば、人を待ずして浦はなけれど滷はなけれどと云べき理なれば、それもいはれず、津乃浦とかけるに付て思ふに、唯初に申つる義なるべし、其外は替れる義なし、 | |||||||||||

| 童蒙抄 | 石見之海津乃浦乎無美云云 童子問 此或本の歌と、前の歌とは大方おなし躰なれとも、いつれか是ならんや。 答 此反歌の角里將見と有は、前の歌にまされとも、妹之手本乎置而之來者といふは、前におとれる歟。 しかれとも此歌にては置をすておくと見るへからす。曉起て別し意にみるへし。兩首ともに好む所にしたかふへし。 |

|||||||||||

| 万葉考 | 石見之海、津乃浦乎無美、浦無跡、 こは津能乃浦囘 [ワ] 乎の能と囘を落し、無美はまぎれてこゝに入たるなり、此外いと誤多し、たまたま誤ならで異なるは、右の歌に註しつ、 |

|||||||||||

| 略解 | 石見之海。津乃浦乎無美。(是は津能乃浦囘乎の能と囘を脱し、無美は紛れて入たりと見ゆ)浦無跡。 | |||||||||||

| 攷證 | 津之浦乎 [ツノウラヲ]。 眞淵の説に、津能乃浦囘乎[ツノヽウラワヲ]の、能と囘を落し、無美は、まぎれてこゝに入たる也。其外、誤りいと多し。依て、この歌はとらず云々とあり。さもあるべし。 |

|||||||||||

| 全釈 | 津乃浦乎無美 [ツノウラヲナミ] ―― この句は津能乃浦回乎 [ツノノウラミヲ] の誤で、能の字脱ち、無美は衍であらうと考に見えるが、ツヌと言ふべき處であるから、能ではあるまい。 | |||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 津乃浦乎無美 ツノウラヲナミ。前出の歌には角乃浦廻乎とあり、その方がよく通る。これはそれを訛傳したのであろう。これでは下の句との按續がわるい。これを誤字ありとする説があるが、かような形において傳えられたものと解すべきである。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「つのうらをなみ」 前に津野の浦のあるところを単に津の浦とも云つたのであらう。しかしそこは浦といふ名に値しなく、入江になつてゐなくて、の意。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 津は、普通名詞とすれば舟の泊まる所を言う。代匠記(精撰本)に「上ニ角乃浦回ト云所ノ名ニハアラテ、大舟ナトアマタ泊ル津トナル浦ノナシト云心ナルヘシ、然ラスハツノ浦ヲナミト云コト不審ナリ」と記されている通りであろう。考に「こは津能乃浦回乎の能と回を落し、無美はまぎれてここに入たる也」と言うのは、誤伝と判断したのであり、檜嬬手・古義・美夫君志などもこれに従っているが、講義に「この所いづれの本にも誤脱なし。而して、かく異なる点あればこそ、あげたるなるべければ、その『つのうら』といふ地知られずとも、かく異本にありといふことなれば改むるは強事なるべく、ただ疑はしきを闕くに止まるべきなり」と記すように、誤伝説には従えない。「131歌」の「角の浦廻を」のほうが、妻の住む角の里近くの海岸であることがわかり易い。「津の浦を無み」は、石見の海岸に船着き場となる良い浦のないことを全般的に言ったもので、次句と重複する。 |

|||||||||||

| 原文「海邊(うみへ)」訓・考 | 拾穂抄 | うなひ 海邊と書うみへとおなし又うみへとも讀へき歟 | ||||||||||

| 代匠記 | ウナヒヲサシテ | |||||||||||

| 攷證 | 海邊乎指而 [ウナヒヲサシテ] | |||||||||||

| 全釈 | 海邊乎指而 [ウミベヲサシテ] | |||||||||||

| 全註釈 | 海邊乎指而 [ウミベヲサシテ] | |||||||||||

| 評釈 | 海邊 [うみべ]を指して | |||||||||||

| 注釈 | 海邊乎指而 [ウミベヲサシテ] | |||||||||||

| 全注 | 海邊乎指而 [ウミヘヲサシテ] | |||||||||||

| 原文「柔田津(にきたつ)」訓・考 | 全釈 | 柔田津乃 [ニギタヅノ] ―― 本文に和多豆乃とあるので、これをワタヅとすれば、柔田津の傳はどうして出來たものか、頗る迷はざるを得ない。 | ||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 柔田津乃 ニキタヅノ。前の歌では和多豆乃とあつた。此處に柔田津とあるのに依れば地名とすべきであろう。かの和多豆をもニキタヅと讀めというのは、この字面に依つているのである。しかし恐らくはもと和多豆乃とあつたものをニキタヅと讀み誤つて、この字面を生じたものであろう。 |

|||||||||||

| 評釈 | 【語】 柔田津 「一三一」に述べた如く、今石見に見當らぬ地名で、不明とする他はない。或は和多豆を夙く誤り訓んだものであららか。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】「柔田津の荒磯の上に」 原文「柔田津」は、「ニキタツ」と訓む。「131歌」本文の「和多豆」との関係について、新考に「柔田津は底本の和多豆に当たれり。されば底本の和多豆は之と相照してなほニギタヅとよむべきかといふにおそらくは和多豆をニギタヅと誤り訓みて柔田津と書きたるならむ」と言い、講義にも「和をニギとよむによりて巻一の地名に附会して後人の書き改めしものなるべくして人麿の原本にはあらざるべし」と推測している。「或本歌」の詞句を後人の変改と考えるわけで、評釈篇・窪田評釈にも、全註釈・私注などにも同様な説を見る。これらを伝誦説と名づけるなら、反対に作者の初案と考える推敲説もあって、澤瀉注釈・古典集成や、松田好夫『万葉研究 新見と実証』、伊藤博『万葉集の歌人と作品 上』などに見られる。曽倉岑「万葉集巻一・巻二における人麻呂歌の異伝」(国語と国文学昭和三十八年八月) に推敲・伝誦両説の根拠の薄弱なことを述べ、二歌の詞句の比較によって伝誦か推敲かを決定する方法について論じているのは、基本的な問題を引き出したものである。直観的な印象による判断でなく、詞句の比較検討をとおして、推敲・伝誦のいずれであるか考えられるべきである。このニキタツとワタヅとは、地名の相違であって、それ自体としては是非を決定する手掛かりにならない。が、後述するような他の詞句の比較から言って、異伝は推敲の過程を示すものとする説によるべきである。 |

|||||||||||

| 原文「玉藻息都藻 (たまもおきつも)」考 |

全注 | 【注】 原文「玉藻息都藻」。オキ (沖) を「息」の字によって記した例は、前の「131歌」とここ以外にない。作者人麻呂の意図的表記と考えられよう。 |

||||||||||

| 「明来者 浪己曽来依 夕去者 風己曽来依」考 |

拾穂抄 | 明くれは 夜明來れは也 | ||||||||||

| 攷證 | 明來者 [アケクレバ]。 本集六〔十一丁〕に、閲來者朝霧立 [アケクレバアサキリタチ]、夕去者川津鳴奈利 [ユフサレハカハツナクナリ] 云々。十〔十八丁〕に、明來者柘之左枝爾 [アケクレハツミノサエタニ]、暮去 [ユフサレハ]、小松之若未爾 [コマツカウレニ] 云々。十五〔十一丁〕に、由布佐禮婆安之敝爾佐和伎 [ユフサレハアシヘニサワキ]、安氣久禮婆於伎爾奈都佐布 [アケクレハオキニナツサフ] 云々などありて、集中猶いと多し。皆、夜があけつゞくればにて、あけゆけばなどいふに同じ。 風己曾來依 [カゼコソキヨレ]。 浪己曾來依 [ナミコツキヲレ] といふは、聞えたれ、風こそきよれといふは聞えず。風は、ふくとこそいへ、來依 [キヨル] とはいふべからず。こは、本歌に風社依米 [カセコソヨラメ] とあるを、誤りしなるべし。 |

|||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 明來者浪己曾來依 アケクレバナミコソキヨレ。前の歌には、朝羽振風社依米とあつて、朝羽振は風を修飾していた。この傳來では、夜が明けて來ればと敍している。また浪が先になつている。 夕去者風己曾來依 ユフサレバカゼコソキヨレ。これも前の歌には、夕羽振流浪社來縁となつていた。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 前の歌では「朝羽振る風こそよせめ 夕羽振る浪こそ来よれ」とあるところで、こちらでは風と浪とが前後して、前に「よせめ」「来よれ」とあつたところが、こちらでは双方とも「来よれ」となつてゐる。前句「よせめ」であつてこそ、前に述べたやうにその上の玉藻おきつ藻をうけるのであるが、「来よれ」では「玉藻おきつ藻」が浮いたものになつてしまふ。又「風」が前に「浪」があつてこそ、次の「浪のむた」とのつづきも自然である。かうして前の方がよいわけであるが、これを伝誦の間に形が乱れたと考へるよりも、むしろこれが作者の言葉であつて、それに推敲を加へて語法を整へたものが前にかかげられたものと考へるべきだと私は信ずる。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 朝・夕、浪・風を対照した二句対であるが、繰り返し的な性格が濃い。「131歌」の「朝羽振る風こそ寄らめ 夕羽振る波こそ来寄れ」に比べ、「平易に常識的になつてゐる」(評釈篇) とも評されるが、朝夕の自然の景を対句に詠む場合、奈良時代には「明けくれば 朝霧立ち 夕されば かはづ鳴くなへ」 (6・913)、「夕されば 芦辺に騒き 明けくれば 沖になづさふ」 (15・3625) など、繰り返し的な性格を薄め、朝夕のそれぞれに特有な景を選んで視覚と聴覚とを対照的に歌い込む対句を見るようになる。これは中国における六朝以後の対句技法の影響と思われるものであり、そうした対句の技法的深化の状況からいって、人麻呂の「131歌」の詞句を伝誦した奈良時代の人々が、「138歌」のような繰り返し的対句に歌い改めたとは考えにくい。その点も推敲説に利があろう。 |

|||||||||||

| 「玉藻成 靡吾宿之 敷妙之 妹之手本乎」考 |

拾穂抄 | 玉もなすなひき我ねし 玉もなすはなひきといはんとて也なひき我ねしは前のうたによりねしとあるに同しくよりなひきの儀也 | ||||||||||

| 攷證 | 敷妙之 [シキタヘノ]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。上にもいへるがごとく、しきたへは、しげき栲といふことにて、袖、袂、衣、床、まくらなどつゞくを、こゝは、語を隔てゝ、妹之手本といふ、袂へつゞけしなり。枕詞の、語を隔てて下へつゞく例は、冠辭考補遺にいふべし。 妹之手本乎 [イモカタモトヲ]。 手本 [タモト] は、借字にて、袂なり。

|

|||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 靡吾宿之 ナビキワガネシ。前の歌では、依宿之妹乎となつており、玉藻ナスは、妻の修飾になつていた。この傳來では、作者自身が靡いて寢たと言つている。しかし男子が靡キ宿シというのはおかしいことであり、また玉藻のように靡くということは、人麻呂の歌には常に婦人の上にいうことであつて、自分が靡いて寢たというのはまさしく傳え誤つたものと認められる。また下の句に對して靡キ吾ガ寢シ妹ガ手本ヲではよく續かないのである。 敷妙之妹之手本乎 シキタヘノイモガタモトヲ。この句は、前の歌には相當する句が無く、以上の四句を併せて玉藻成依宿之妹乎になつているのである。前の歌の歌詞中の一云に、波之伎余思妹之手本乎とあるは、この或る本の傳來と關係があるのであろう。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「玉藻なす靡き吾がねししきたへの妹がたもとを」 この四句は前の「玉藻なすよりねし妹を」の二句に相当するところで、ここにもまた右に述べた事を認め得ると私は考へる。前にその二句の下の一云が二句のかはりではなくて、その句を加へた四句であらうと述べておいたが、 玉藻なす 靡き吾がねし しきたへの 妹がたもとを 玉藻なす よりねし妹を はしきよし 妹がたもとを 玉藻なす よりねし妹を かう三つ並べてみると再轉三變した人麻呂の修辭推敲のあとが辿られるのではないかと私は考へる。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】「玉藻なす靡きわが宿し敷妙の妹が手本を」 「131歌」の「玉藻なす 寄り寝し妹を」にくらべ、「敷妙の 妹が手本を」は冗長で、本文の簡浄さに及ばない。「131歌」の「一云」によると、「玉藻なす 寄り寝し妹を はしきよし 妹が手本を」という異伝もあったようだ。「或本歌」と「一云」のそれぞれを後代の伝誦による変化とする説もあるが、澤瀉注釈および伊藤博(『万葉集の歌人と作品 上』) によれば、「或本歌」の「玉藻なす 靡きわが宿し 敷妙の 妹が手本を」が初案で、「一云」の「玉藻なす 寄り寝し妹を はしきよし 妹が手本を」が再案、そして本文の「玉藻なす 寄り寝し妹を」が最終案であるという。 |

|||||||||||

| 「弥遠尓 里放来奴 益高尓 山毛超来奴」考 |

全註釈 | 【釈】 里放來奴 サトサカリキヌ。 前の歌には、里者放奴とあり、これもその方がよい。 |

||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「里放来奴」(さとさかりきぬ) 里をはなれて来た、の意で、次の「山も越え来ぬ」の対句としてはふさはしく整つてゐるやうであるが、語法が同じくりかへしになつてゐるところ初期歌謡の例に多い形で、それに推敲を加へ前の「里はさかりぬ」に改めたものと思はれる。「里は」と云へば里が主語となつて下の句と語法的に相対する事になるわけである。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 「131歌」の本文「いや遠に 里は放りぬ いや高に 山も越え来ぬ」の方が、対句に変化がある。それを、平凡な繰り返し的対句から推敲を経て得られた形と見るか、本文から「或本歌」の形へ伝誦によって変化したと見るかで、説が分かれる。注釈に「語法が同じでくりかへしになつてゐるところ初期歌謡に例の多い形で、それに推敲を加へ前の『里はさかりぬ』に改めたものと思はれる。『里は』と云へば里が主語となつて下の句と語法的に相対する事になるわけである」と記す。 |

|||||||||||

| 「早敷屋師 吾嬬乃兒我 夏草乃 思志萎而 将レ嘆 」考 |

註釈 | 早敷屋師吾嬬乃兒我 [ハシキヤシワカツマノコカ] 云々。先達オホク女ヲハ、ハシキヤシトイフトイヘリ。今撿ルニ、ハシキヤシトイフハ、コトノハノシケキ義也。男トモ女トモ、トリワキテハイフヘカラス。 日本記卷第十七、男火迹天皇 [ヲホトノスメラミカト]〔繼躰天皇更ノ名ハ彦太尊〕七年九月、勾大兄 [マカリノオホヱノ] 皇子親 [ミツカラ] 娉 [メス・ムカヘ] 二春日ノ皇女ヲ一。於レ是月夜清談 [ツキノヨスカラニモノカタリシテ] 不レ覺 [オロカニ] 二天曉 [アケヌ]。斐然 [フミツクル・ウタツクル] 之藻忽 [ミヤヒニ] 形ス二於言ニ一。乃口唱 [クチツウタテ] 曰ク、野施摩倶你 [ヤシマクニ・八洲國]、都麼々祁□[加/可] 泥底 [ツママチカネテ] 播屡比能 [ハルヒ (春日)ノ]、□[加/可] 須我能倶你々 [カスカ(春日)ノクニニ]、倶婆施謎鳴 [クハシキメ (妙女)]、阿唎等枳々底 [アリトキヽテ]、與慮志繼鳴 [ヨロシキメ(宜女)、阿唎等枳々底 [アリトキヽテ]、莽紀佐倶 [マキ サク(割)]、避能伊陀圖嗚 [ヒノイタトヲ(檜板戸)、飫斯毘羅枳 [ヲシヒラキ(押開)、倭例以梨魔志 [ワレイリマシ(吾入座)、阿都圖唎 [アトトリ(跡取)、都磨怒唎絶 [絁]ィ)底 [ツマトリタエテ]、 魔倶羅圖唎 [マクラトリ(枕取)]、都磨怒唎絶底 [ツマトリ(妻取)タエテ]、伊慕我提嗚 [イモカテ(妹手)ヲ]、倭例你魔柯絶毎 [ワレニ マカタヱ(纒絶)]、倭我提嗚磨 [ワカ テ(手)ヲハ]、伊慕你魔柯絶毎 [イモニマカタヘ]、麼左棄逗羅 [マサカツラ]、多々企阿藏(叩朝)播利 [タヽキアサハリ]、矢自矩矢盧 [シヽクシロ(泪玉女粧)、于魔伊祢矢(今不寢)度你 [イマイネシトニ]、々播都等唎 [ニハツトリ(鷄)、柯稽播儺倶(掻羽鳴)儺梨 [カケハナクナリ]、奴都等梨 [トツトリ]、枳蟻矢播等余武 [キキシハトヨフ(雉呼)]、婆絶稽矩謨 [ハタヽキモ(絶)、伊麻娜以播嬬底 [イマタイハステ(未言)、阿開你啓梨倭蟻慕 [アケニケリワキモ(明吾妹)]。已上。コノウタノコヽロ、カナラスシモ女ヲイフヘシトモキコヱス。サレハ此集ノ歌ニハ、男ニモ女ニモ、乃至草木ニモアレ、水ノヲトニモアレ、コトノハノシケキニハミナヨメリ。又ハシキヤシトモ、ハシキヨシトモ、ハシケヤシトモカケル、オナシコトナルヘシ。今ノ第二卷ノ歌ニハ、ハシキヤシ、ワカツマノコカトツヽケタレハ、女トモイヒツヘシ。女ヲイフト尺スルハ、此歌ナトニヨリケルニヤ。シカレトモ男ニモヨメリトイフコトハ、第十六卷、竹取翁ニアヒヲ、九箇神女ヨメル歌ニハ、ハシキヤシオキナノウタニオホヽシキコヽノヽコラヤカマケテヲラムトヨメリ。第廿卷ニ、天平寶字二年二月於式部大 帥 [輔ィ] 中臣清麿朝臣家宴歌ニモ、ハシキヨシケフノアロシハイソマツノツネニイマサネイマモミルコトヽヨメリ。此歌ハ、作者、右中辨大伴宿祢家持也。コノ歌トモハ、男ヲヨメリ。又第七 [十ィ] 卷歌ニ、ハシキヤシワキヘノケモヽモトシケクハナノミサキテナラズアラメヤモトイヘリ。コノハシキヤシハ、モヽニヨソヘテヨメリ。又第十二卷歌ニ、イハヽシルタルミノミツノハシキヤシキミニコフラクワカ心カラ。コレハミツニヨソヘテ、ハシキヤシトヨメリ。シカレハカナラスシモ、女ヲハ、ハシキヤシトイフトハ尺シサタムヘカラサルヲヤ。 |

||||||||||

| 拾穂抄 | なつ草の思ひしなへて 夏草は照日にしほるれはしなへてといはん諷詞にをく也 | |||||||||||

| 攷證 | 早敷屋師 [ハシキヤシ]。 はしきやしの、しは、よしゑやしの、しと同じく、助字也。はしきは、愛 [ハシキ] にて、愛する意なれば、吾嬬の兒とはつゞけし也。屋 [ヤ] は、よに通ひて、そへたる語也。猶くはしくは、下〔攷證二下十二丁〕にいふべし。 吾嬬乃兒我 [ワカツマノコカ]。 わがつまのこがの、兒は、上に、靡寐之兒乎とある、兒と同じく、親しみ愛していへるなり。この事は上にいへり。 |

|||||||||||

| 全釈 | 早敷屋師 [ハシキヤシ] ―― 美 [ハ] しきやしで、ヤとシとは詠嘆の辭、ヨシヱヤシのヤシに同じ。ハシキは美しき、又は愛すべきの意。 | |||||||||||

| 全註釈 | 早敷屋師吾嬬乃兒我 ハシキヤシワガツマノコガ。 前の歌には、この句が無い。この或る本の傳來では、下が角ノ里見ムとあるので、この句のあるを要する。ハシキヤシは、愛すべきの意で、ヤシは感動の助詞。ツマノコは妻をいう。コは愛稱。「波之吉余之 [ハシキヨシ] 曾能都末能古等 [ソノツマノコト] 安沙余比爾 [アサヨヒニ] 惠美々惠末須毛 [ヱミミヱマズモ]」(卷十八、四一〇六)、「佐穗度 [サホワタリ] 吾家之上二 [ワギヘノウヘニ] 鳴鳥之 [ナクトリノ] 音夏可思吉 [コヱナツカシキ] 愛妻之兒 [ハシキツマノコ]」(卷四、六六三) など、用例がある。 將嘆 ナゲクラム。前の歌には、志恕布良武とあつた。シノフは内面的であり、ナゲクは外形にあらわれている。いずれでもよいが、シノフの方が奧行が深い。 |

|||||||||||

| 評釈 | 【語】 愛しきやし 愛らしい、いとほしいの意。「やし」は「よしゑやし」の「やし」に同じ。吾が嬬の兒 兒は愛稱。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「はしきやし吾が妻の子が」 この二句は第二案以後には削られらもので、この「はしきやし」が第二案では「はしきよし 妹がたもと」へ移されたものである。「やし」は「よし」に同じ。「妻の子」の「子」は愛稱として用ゐられたもの。 |

|||||||||||

| 全注 | 【注】 本文では「はしきやし 吾が嬬の児が」の二句のかわりに「夏草の 思ひしなえて」が入り、「嘆くらむ 角の里見む」は「偲ぶふらむ 妹が門見む」になっている。「或本歌」の形が説明的で、感動の乏しいものであるのに対し、本文の「夏草の 思ひしなえて 偲ふらむ 妹が門見む」は、嘆いている妹に焦点を搾り、生き生きと映像化していて、末尾の「靡けこの山」という命令表現にも現実感を加えている。 |

|||||||||||

| 「角里将レ見 (つののさとみむ)」考 |

拾穂抄 | つのゝさと見ん 前には妹か門みんとあり角の里は即妹か里にや | ||||||||||

| 攷證 | 角里將見 [ツヌノサトミム]。 角里 [ツヌノサト] は、角浦 [ツヌノウラ] とある同所歟。高角山 [タカツヌヤマ] といふも、角といふからは、こゝによしありて聞ゆ。角浦、高角山など、同所ならば、まへの歌のおもむきにては、國府より、妻に別れて、上る道のほどと聞ゆるを、こゝに、かくよめるは、角里に妻を置たりと見ゆ。いづれを是とせん、とは思へど、おそらく、この歌の方誤りなるべし。 |

|||||||||||

| 全註釈 | 【釈】 角里將見 ツノノサトミム。前の歌には、妹之門將見とあつた。この歌では、上の、ハシキヤシワガ妻ノ兒ガの句があるから、角の里と言つている。これも妹ガ門の方が、欲する所が集中されていてよい。 |

|||||||||||

| 「或本歌」考 | 全註釈 | 【評語】 以上註釋の欄に記したように、前の歌の方がおおむね正説と認められる。傳承のあいだに訛傳を生じたものであろう。しかしこれに依つて、この歌が當時の人々のあいだに愛誦されたことが知られる。 |

||||||||||

| 評釈 | 【評】 前出の「一三一」の異傳であり、それと比べると、解り易くなつてゐるやうであるが、歌としては劣る。例へば「明け來れば」「夕されば」は「朝羽ふる」「夕羽ふる」に比して解りよいし、「一三一」で「玉藻なす寄り寢し妹を」とあつたのを「玉藻なす靡き吾がねし敷妙の妹が袂を」としたのは、詳しくはなつたが、簡潔な前者に劣り、「愛しきやし」云々の挿入も同樣である。特に「里は放りぬ」と「里放り來ぬ」との聲調の差、「妹が門見む」と「角の里見む」との感情の集中の差は、歌に志す者にとつてよく注意すべきところである。 |

|||||||||||

| 注釈 | 【考】 この作を初稿と見るべき事、訓釈の條でその一々の異同について述べた通りである。この作四十三句、その中より削り得る四句を削つて「131歌」の卅九句とし、「135歌」と同じ句数にして連作としての形を整へたものと考へられる。この作を伝誦の間に転訛したと見る説は右に述べた如く従ふ事は出来ない。人麻呂の時代とこの集の編纂の時代とは「転訛」が生ずる程に距つてもゐないのである。 |

|||||||||||

| 全注 | 【考】長歌一首の句数について 注釈に、この「或本歌」は四十三句であり、そこから四句を削って三十九句としたのが「131歌」であり、「135歌」と同句数の連作としたものと推定されている。 |

|||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 人麻呂の作品、特に長歌において、「或本歌は云ふ」または「一に云ふ」と断って異文を示したものが多い。これらについて、人麻呂自身の初案と推敲の結果との違いとみる説と、人麻呂作品の伝誦過程において生じた訛伝とみる説がある。山上憶良や大伴家持などの作品にもこの種の異文注記があるが、それらは大部分本人自記による初案とみてよいもののようである。人麻呂の歌にもその種の異文が大半を占めると思われるが、伝誦間に生じた訛伝と解すべきものが他の作者たちに比べて多いようである。その異文注記が量的に少ない場合は「29歌」や「38歌」などのように小字で書き入れるが、この歌のように異文が比較的に多く、句数の上でも一致せず、かつ他方の歌に既に異文が注記されている場合、「或本の歌」という題詞を付して別個の歌として扱っている。 |

|||||||||||

| 巻二 139 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【題詞】反歌 〔本文〕 歌。神田本、「謌」。元暦校本・金澤本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、コノ下「一首」アリ。 【頭注】 類聚古集、前行ニ「又或本長哥反哥一首同句々相替因此重載」。 釈日本紀巻第二十三「裏書云 打歌山乃木際従 (ウツタノヤマノコノマヨリ) 万葉集第二」 【本文】 石見之海 打歌山乃 木際従 吾振袖乎 妹将見香 (イハミノウミ ウツタノヤマノ コノマヨリ ワカフルソテヲ イモミツラムカ) 〔訓〕 イハミノウミ。元暦校本・金澤本、「いはみなる」。元暦校本、「なる」ノ右ニ朱「ノウミ御本」アリ。 コノマヨリ。元暦校本、「こすゑより」。「すゑ」ノ右ニ朱「ノマ」アリ。 〔諸説〕 石見之海、イハミノウミ。万葉考、「海」ハ誤。攷證、「イハミノミ」。 打歌山乃。万葉考、「歌」ノ下「角」又ハ「津乃」脱トシ「タカツノヤマノ」トス。古義、「打歌」ハ「竹綱」ノ誤。訓、「タカツヌヤマノ」。 【左注】右歌體雖同句句相替 因此重載 〔本文〕 歌。神田本、「謌」。 句。神田本、ナシ。元暦校本・金澤本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「々」。 相。京都大学本、ナシ。 此。神田本、「□[下写真参照]」。右ニ「此」アリ。 〔訓〕 此。京都大学本赭訓アリ、次ノ如シ。「此ニ重テ載ス」。