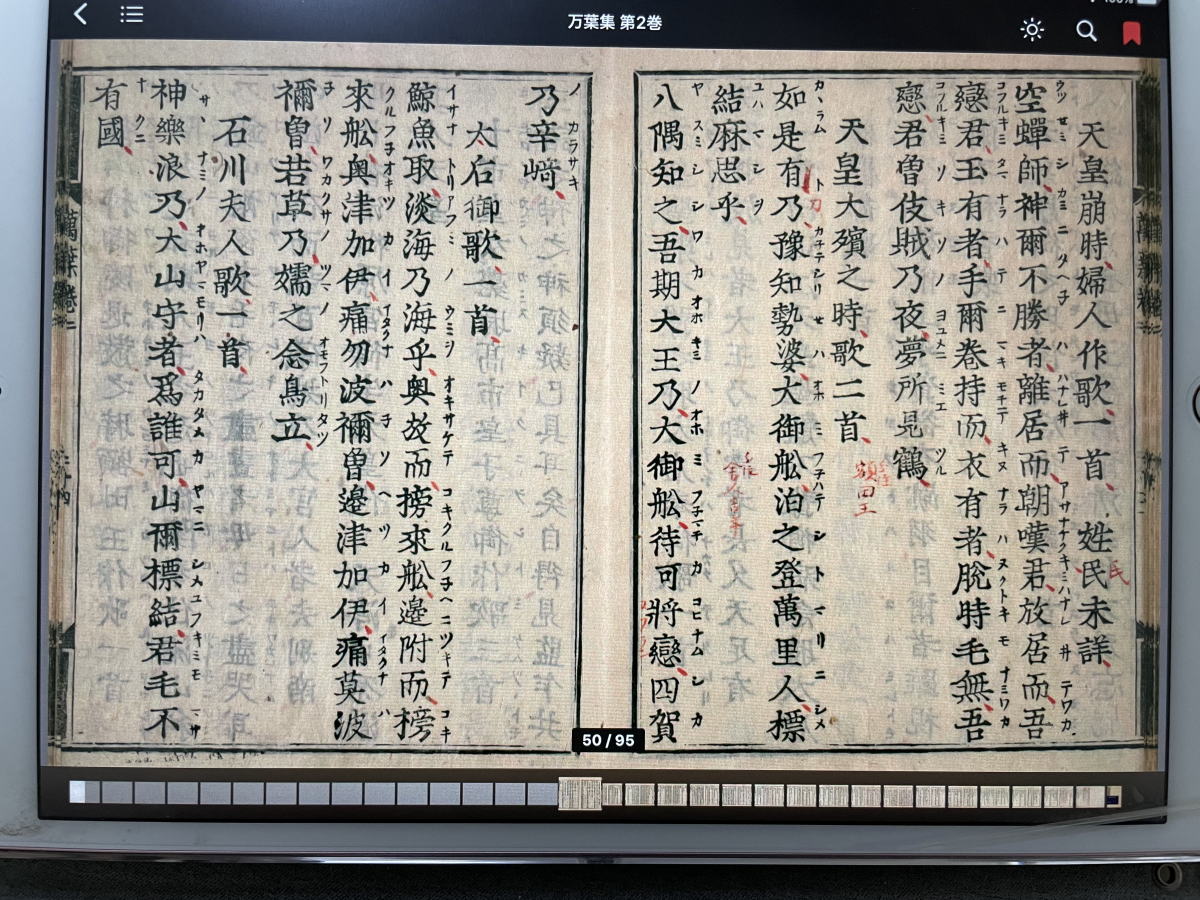

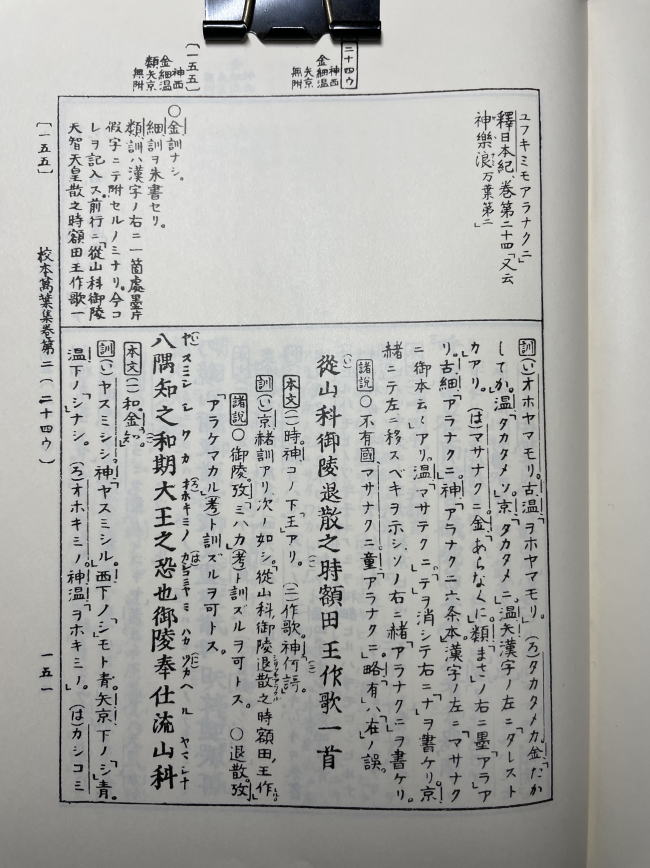

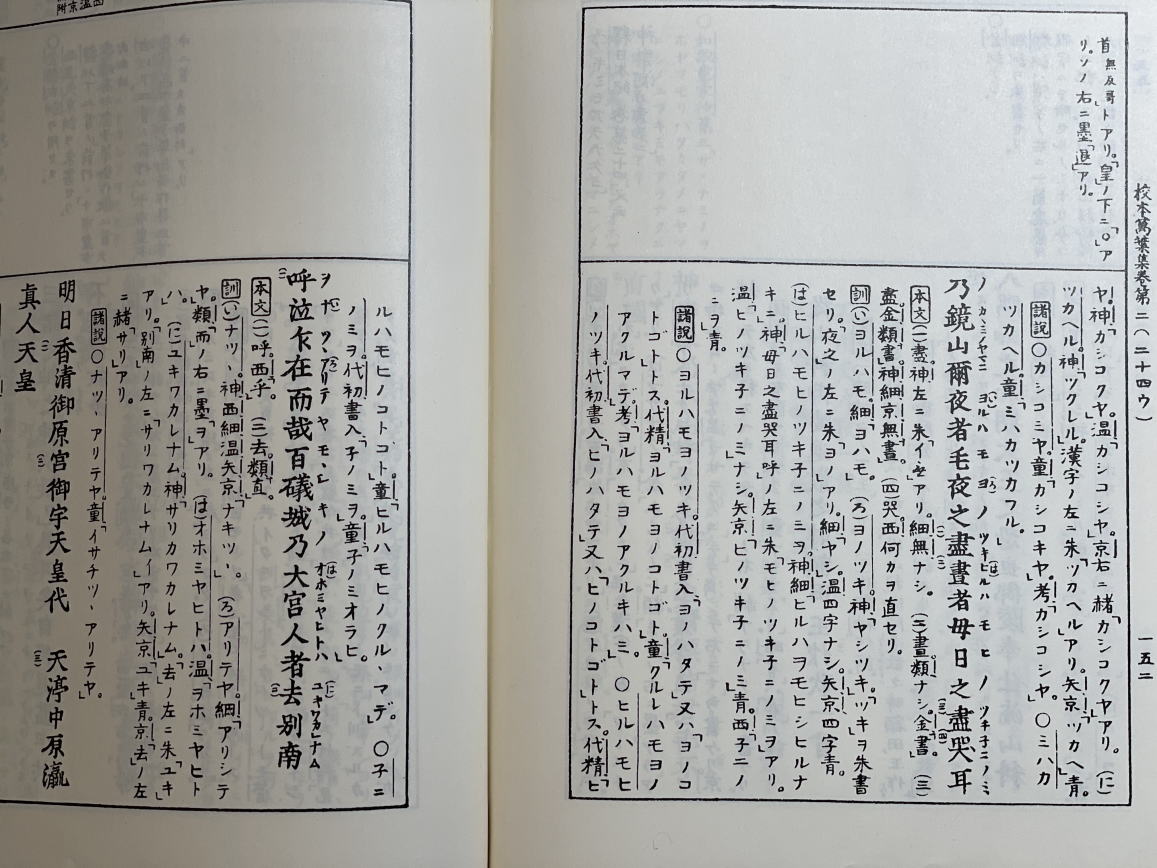

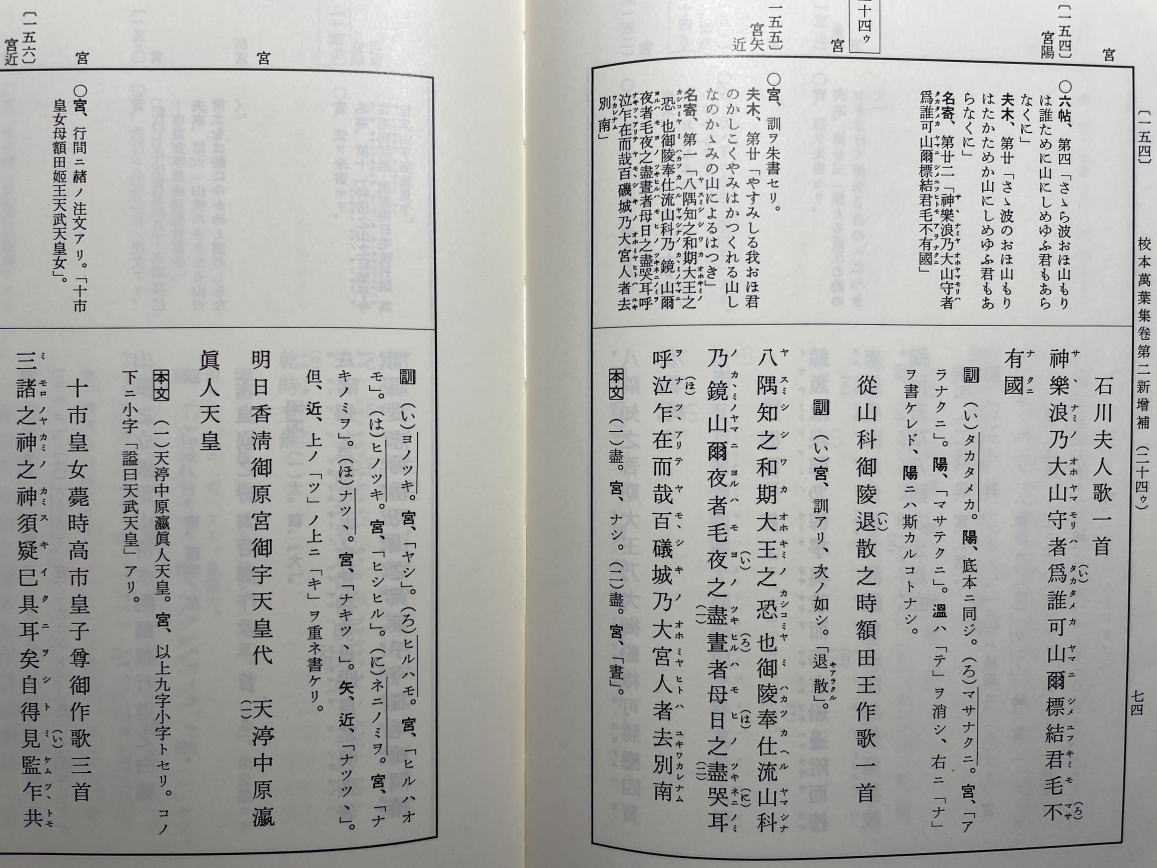

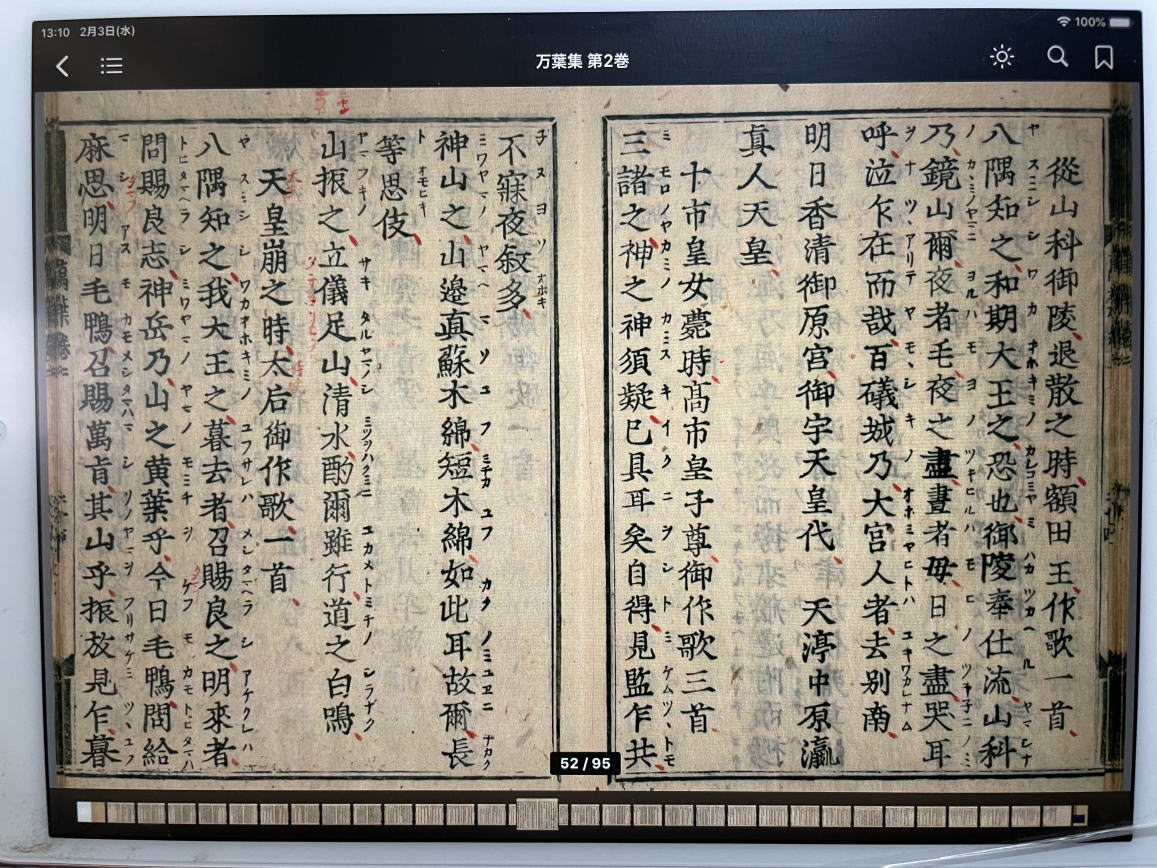

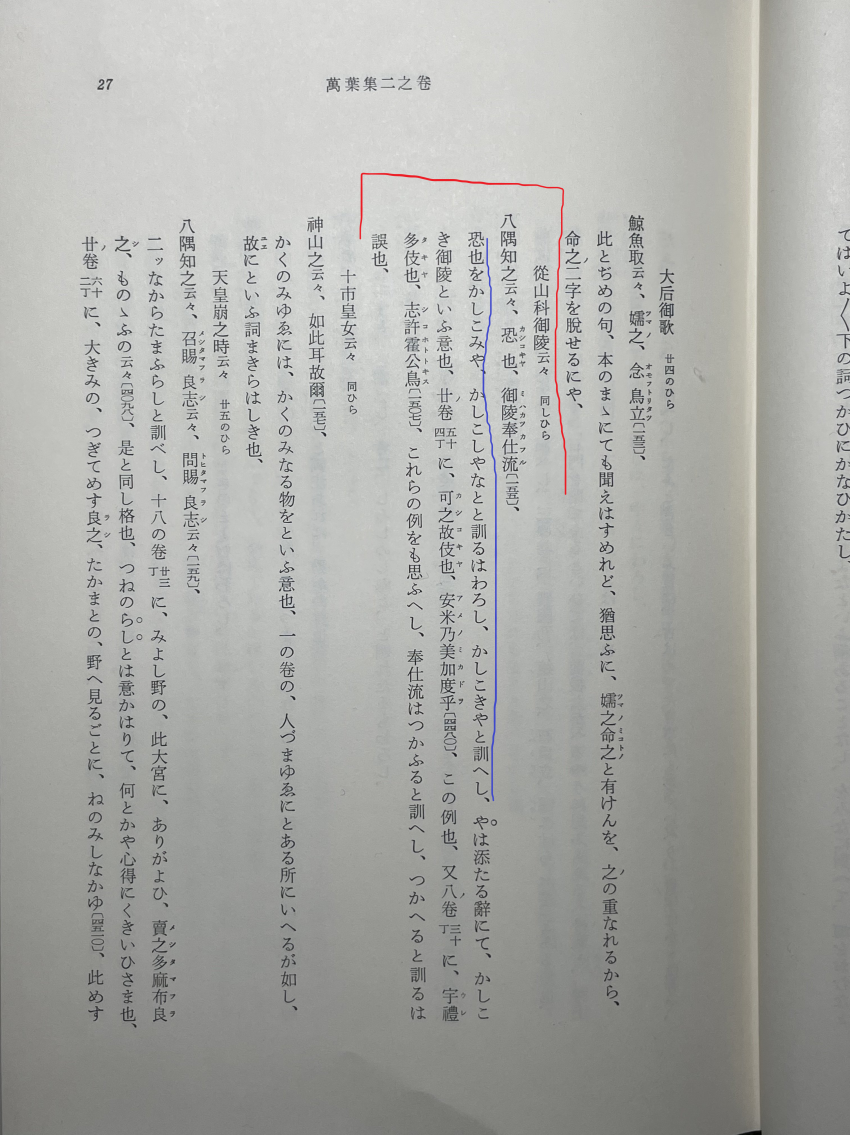

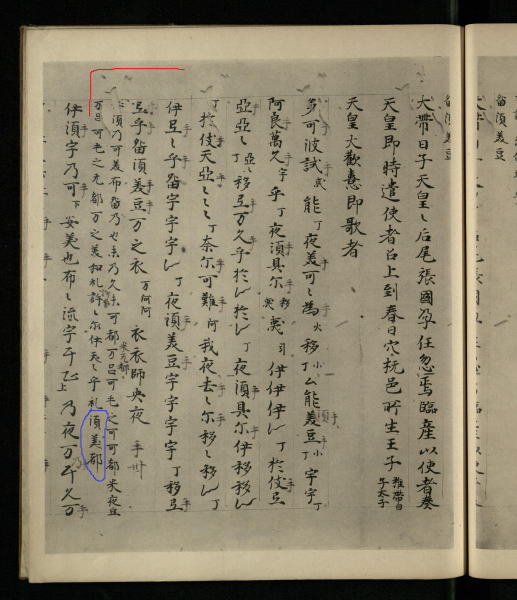

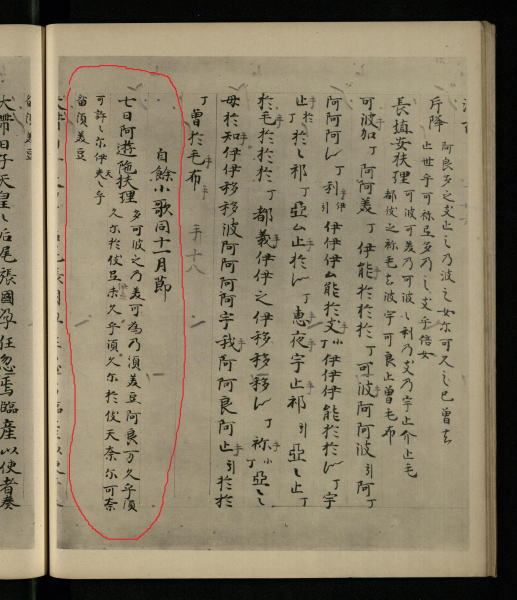

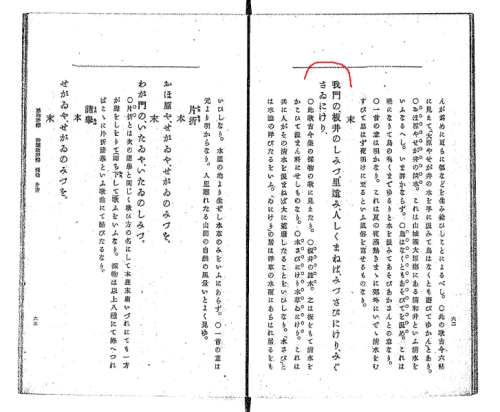

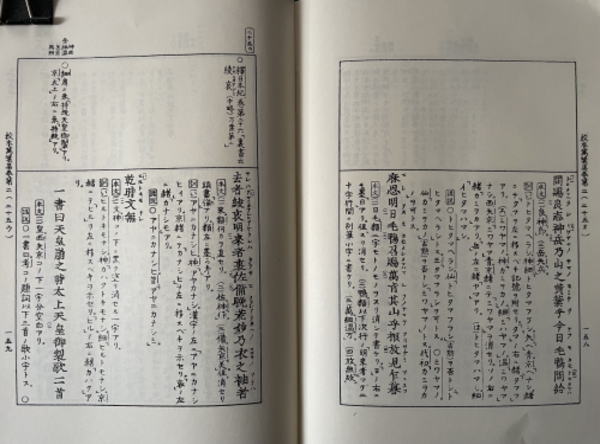

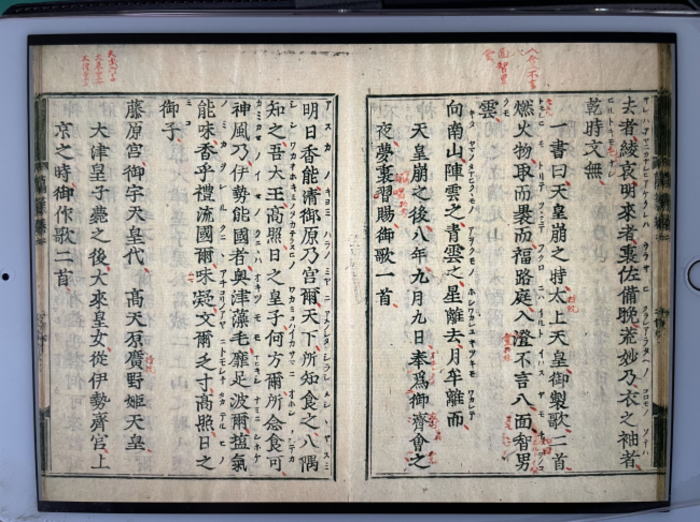

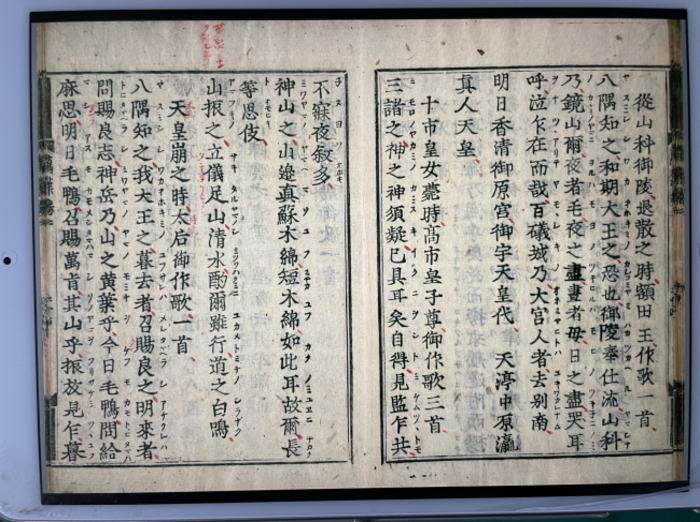

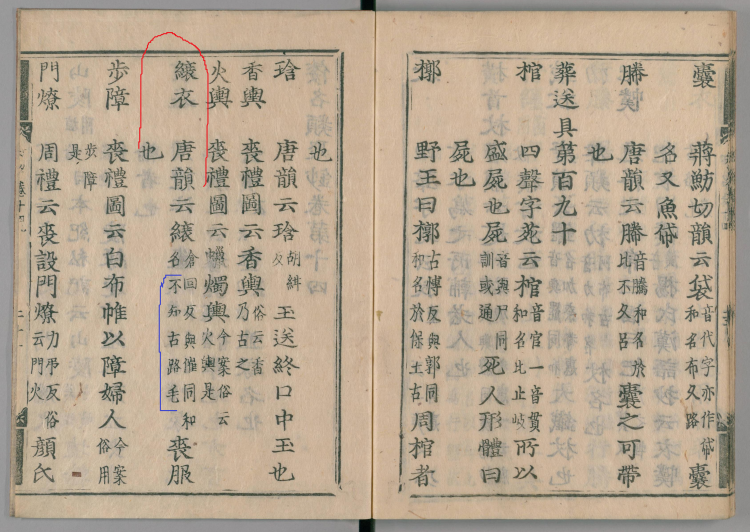

| このページから、岩波書店の校本万葉集は、その該当する歌に関しての頁写真だけにして、更に国会図書館蔵書の「活字附訓本」をも載せる。 以下「活字附訓本」について「Wikipedia」より引用 版本 活字無訓本 江戸時代初期の刊行であり、初めての万葉集の版本である。全巻だが10冊のものと20冊のものがある。一面は8行×18字詰めで、上下左右に二重の界線がある。歌を高く記し、題詞と左注は1字低い。全体は寛元本系だが、巻4、5、6は細井本系の林道春校本に依っているため、巻4の後半が欠落し、巻3の後半が重出する。また、巻3末尾に大伴旅人、大伴家持、藤原不比人の伝が掲載されている。内閣文庫、東京大学図書館、大阪府立中之島図書館、石川武美記念図書館、尊経閣文庫、大東急記念文庫、穂久邇文庫、大英博物館などに所蔵されている。 活字附訓本 活字無訓本を文永十年本系の寂印成俊本(現存しない)で校合して訓をつけたもの。木版で袋綴じ、全巻10冊である。江戸時代初期の慶長(1596年 - 1615年)か元和(1615年 - 1624年)ごろの刊行と考えられている。なお、以下の奥書が付されている。 巻1に文永十年および三年の仙覚奥書 巻20に文永三年の仙覚奥書、寂印と成俊の奥書 国会図書館、石川武美記念図書館、天理図書館、東洋文庫、宮内庁書陵部、東京大学図書館、大谷大学図書館、龍谷大学図書館などに所蔵されている。 |

| 歌番号 | 語句 | 諸注 | 諸注引用 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

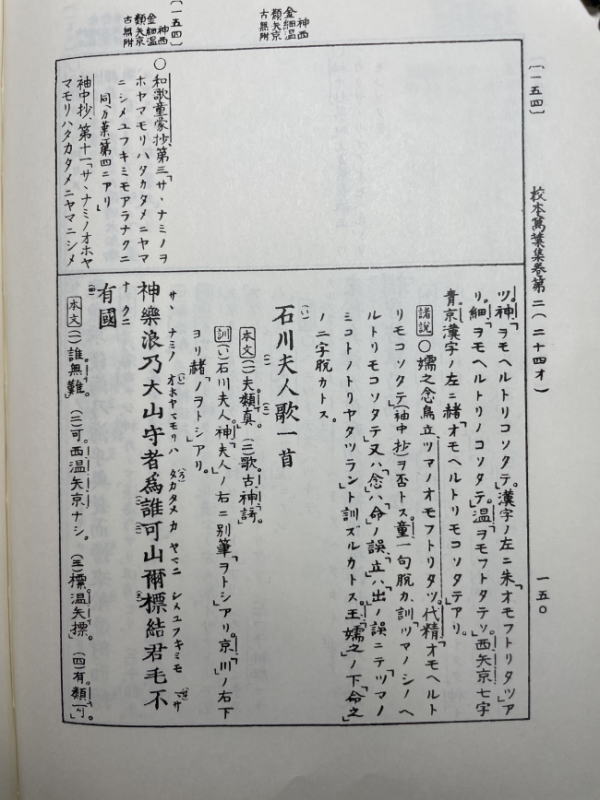

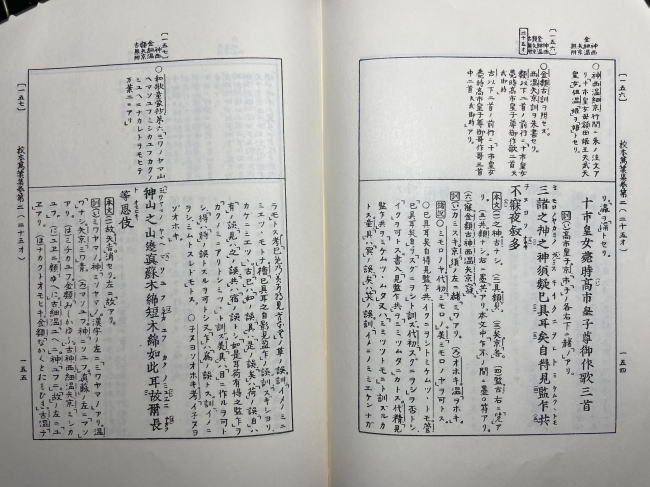

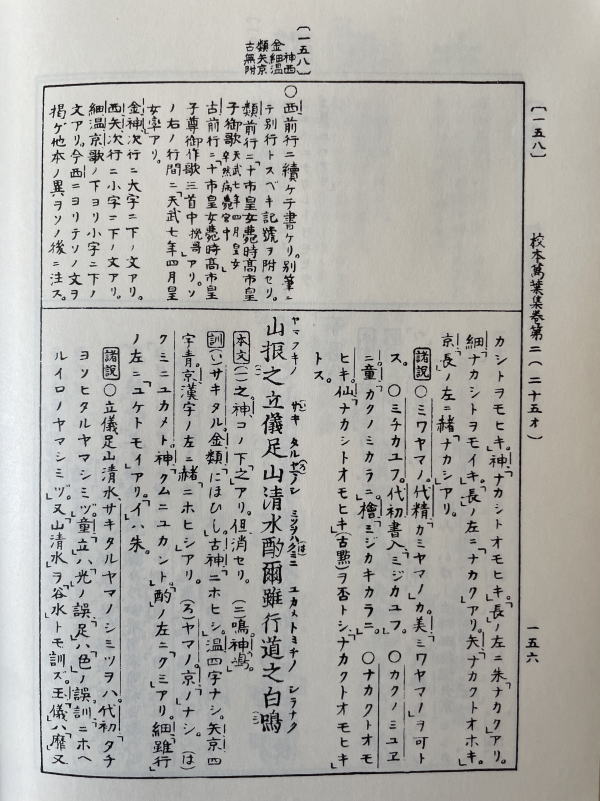

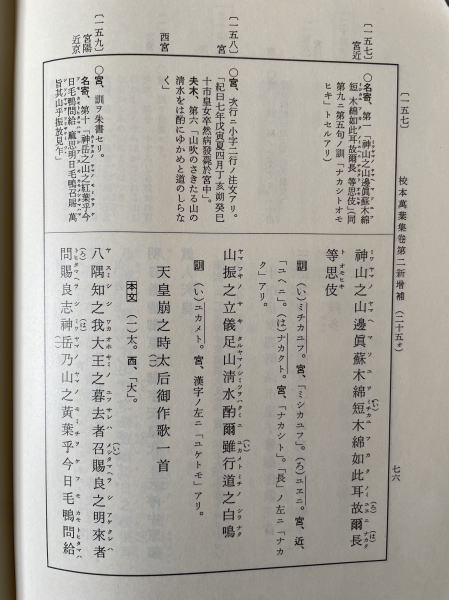

| 巻二153 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集

|

||||||||

| 活字附訓本 | 附訓本 |

|

|||||||||

| 「題詞」考 | 童蒙抄 | 太后御歌一首 おほきさきのみうたひとくさ 此御うたあながちかりもがりの時の御歌とも見えねども、何とも標題なし。太后御歌とあれば前二首の歌の標題をうけて見るべき歟。此歌の終句如何とも解しがたき故、全躰の意難v決なり。よりてかりもがりのときの歌とも不v被v定。またそれにてあるまじきとも不v被v決。とかく裳中の御歌と見て置くべき也 荷田春満、萬葉集童子問 大后御歌一首 童子問 此御歌人殯之□[日+乏]の御歌とみるべき歟。 答 しかり。此御歌にも船の事を詠給へるによりて、三首とも殯船新宮時大御船にて送り奉れば、群臣も皆船にて供奉したる故に此御歌も有にや。 |

|||||||||

| 万葉考 | 大后御作歌 [ヨミマセルミウタ]、是よりは御新喪 [ニヒモ] の程過て後の事故に、又更に大后の御歌をあぐ、 | ||||||||||

| 攷證 | 太后御歌一首。 考云、これよりは、御新喪の程過て、後の事故に、またさらに太后の御歌をあぐ。 | ||||||||||

| 古義 | 大后御歌一首 [オホキサキノミウタヒトツ]。 大(ノ)字拾穗本には太と作り、 | ||||||||||

| 全註釈 | 大后歌一首 【釋】大后御歌 オホギサキノミウタ。倭姫の皇后の御歌で、天智天皇崩後の御作である。 | ||||||||||

| 全注 | 原文 紀州本・西本願寺本・類聚古集などに「大后御歌一首」とあり、金澤本・温故堂本のみ「大」を「太」とする。いま、底本などに従っておく。「大后の御歌」とだけあるのは、「天皇大殯之時」の略された形と思われる。前歌と同じ殯宮における作歌である。 | ||||||||||

| 「いさなとり」注 | 童蒙抄 | 鯨魚取淡海乃海乎奧放而榜來船邊附而榜來船奧津加伊痛勿波禰曾邊津加伊痛莫波禰曾若草乃嬬之念鳥立 いさなとり あふみのうみを おきさけで こぎくるふね へにつきて こぎくるふね おきつかい いたくなはねそ へつかい いたくなはねそ わかくさのつまの念鳥立 [鯨魚取] は前に注せるごとく、うといはんための冠辭いさなとり鵜とうけたる義、また鵜の別名をいさなといふ歟の兩義也 |

|||||||||

| 万葉考 | 鯨魚取 [イサナトリ]、 冠辭、 | ||||||||||

| 略解 | イサナトリ枕詞。 | ||||||||||

| 攷證 | 鯨魚取 [イサナトリ] 淡海乃海乎 [アフミノウミヲ] 奧放而 [オキサケテ] 搒來船 [コキクルフネ] 邊附而 [ヘニツキテ] 搒來船 [コキクルフネ]

奧津加伊 [オキツカイ] 痛勿波禰曾 [イタクナハネソ] 邊津加伊 [ヘツカイ] 痛莫波禰曾 [イタクナハネソ] 若草乃 [ワカクサノ] 嬬之[ツマノ]

念鳥立 [オモフトリタツ] 鯨魚取 [イサナトリ]。 いは、發語。さなとりは、すなとりと通ひて、漁《スナト》る海とつゞけし也。この事は上にいへり。 |

||||||||||

| 古義 | 鯨魚取 [イサナトリ] 淡海乃海乎 [アフミノウミヲ] 奧放而 [オキサケテ] 榜來船 [コギクルフネ] 邊附而 [ヘツキテ] 榜來船 [コギクルフネ]

奧津加伊 [オキツカイ] 痛勿波禰曾 [イタクナハネソ] 邊津加伊 [ヘツカイ] 痛莫波禰曾 [イタクナハネソ] 若草乃 [ワカクサノ] 嬬之(命)(之)

[ツマノミコトノ] 念鳥立 [オモフトリタツ] 鯨魚取 [イサナトリ]は、海の枕詞なり、上に出づ、 |

||||||||||

| 全註釈 | 鯨魚 [イサナ] 取り 淡海 [あふみ] の海を、沖放 [おきさ] けて 榜 [こ] ぎくる船、邊つきて 榜ぎくる船、 沖つ櫂 [かい] いたくな撥

[は] ねそ。 邊つ櫂 いたくな撥ねそ。若草の 妻の 思ふ鳥立つ。 鯨魚取 [イサナトリ] 淡海乃海乎 [アフミノウミヲ] 奧放而 [オキサケテ] 榜來船 [コギクルフネ] 邊附而 [ヘツキテ] 榜來船 [コギクルフネ] 奧津加伊 [オキツカイ] 痛勿波祢曾 [イタクナハネソ] 邊津加伊 [ヘツカイ] 痛莫波祢曾 [イタクナハネソ] 若草乃 [ワカクサノ] 嬬之 [ツマノ] 念鳥立 [オモフトリタツ] 鯨魚取 イサナトリ。既出(卷二、一三一)。琵琶湖は、淡水湖で、鯨はいないが、大きな湖水なので、慣用句として次句の海に冠して使用されている。 |

||||||||||

| 「奥放而」考 | 拾穂抄 | いさなとりあふみのうみをおきさけてこきくるふねは邊につきてこきくるふねおきつかいいたくなはねそへつかいいたくなはねそわか草のつまのおもふとりたつ 鯨魚取淡海乃海乎奥放而榜來船邊附而榜來船奥津加伊痛勿波祢曽邊津加伊痛莫波祢曽若草乃嬬之念鳥立 おきさけて 沖を遠くさけて也へとは邊の字礒也心は沖こく舟も礒こく舟もかいをつよくははねそ帝の愛し思召たりし水鳥の立さるにと云仙曰わか草のつまといふ事日本紀十五卷億計天皇御宇六年に女人ありて哭 [ナキ] ていへる詞に弱草 [ワカクサノ] 吾夫 [ワカツマ] □[忄+可]恰 [ハヤ] 註古者以2弱草ヲ1喩 [タトフ] 2夫婦ニ1故ニ以2弱草1為スv夫 [ツマト] 畧注太后のみかとをつまと讀給ふ也 |

|||||||||

| 代匠記 | 鯨魚取淡海乃海乎奥放而榜來舩邊附而榜來榜奥津加伊痛勿波禰曾邊津加伊痛莫波禰曾若草乃嬬之念鳥立 [イサナトリアフミノウミヲオキサケテコキクルフネヘニツキテコキクルフネオキツカイイタクナハネソヘツカイイタクナハネソワカクサノツマノオモフトリタツ] 嬬之念烏立、〔袖中抄讀云、ツマノオモヘルトリモコソタテ、〕 奥サケテコギクル舟とは、奥をさかりて此方にくると云にはあらず、奥の遠く放れる方より來る舟なり、 |

||||||||||

| 童蒙抄 | 奧放而 遠ざかりて也 | ||||||||||

| 万葉考 | 奥放而 [オキサケテ]、 放は遠ざかりてなり、 | ||||||||||

| 略解 | オキサケテは沖ヲ遠ザカリテなり。邊ツキテは汀ニ附キテなり。 | ||||||||||

| 攷證 | 奧放而 [オキサケテ]。 奧は、海のおきをいひ、放而は離 [サカリ] てといふと同じく、奧はるかに遠ざかりてといふ意なり。 | ||||||||||

| 古義 | 奧放而 [オキサケテ] は、奧方へ遠放てなり、(奧を放りて、此方に來ると云意には非ず、) | ||||||||||

| 全註釈 | 奧放而 オキサケテ。沖の方に離れてで、下の榜ぎ來るを修飾している。 | ||||||||||

| 評釈 | 沖さけて さくは離れる。遠く沖の方に離れて。 | ||||||||||

| 注釈 | 鯨魚取 淡海乃海乎 奥放而 榜来船 邊附而 榜来船 奥津加伊 痛勿波祢曽 邊津加伊 痛莫波祢曽 若草乃 嬬之 念鳥立 いさなとり あふみのうみを おきさけて こぎくるふね へつきて こぎくるふね おきつかい いたくなはねそ へつかい いたくなはねそ わかくさの つまの おもふとりたつ 【訓釈】沖放けてこぎ来る船 代匠記に「奥ヲサカリテ此方ニクルト云ニハアラズ。奥ノ遠ク放レル方ヨリ来ル舟ナリ」とある。次に「邊つきて」とあるのと対になつてゐるのを見ると、たしかに「沖を離れて」の意ではないやうであるが、「奥ノ遠ク放レル方ヨリ」も少し説明が足らず適切でないやうに思ふ。こぎ来るとあるから作者の立つ位置に近づく事を意味するには違ひないが、岸と直角に沖より来るのではなく、岸に平行してしかも作者に近づいてる場合で、沖に離れて漕いで来る、即ち岸より離れて沖の方を通りつつ近づく、の意と見るべきである。 |

||||||||||

| 全注 | 鯨魚取 淡海乃海乎 奥放而 榜来船 邊附而 榜来船 奥津加伊 痛勿波祢曽 邊津加伊 痛莫波祢曽 若草乃 嬬之 念鳥立 いさなとり あふみのうみを おきさけて こぎくるふね へつきて こぎくるふね おきつかい いたくなはねそ へつかい いたくなはねそ わかくさの つまの おもふとりたつ 【注】沖放けて サクは、サカルの他動詞形。沖に離れて、の意。代匠記 (精撰本) に「奥サケテコキクル舟トハ奥ヲサカリテ此方ニクルト云ニハアラズ。奥ノ遠ク放レル方ヨリ来ル舟ナリ」と言う。注釈には、この説明をやや適切でないものとして、「沖に離れて漕いで来る、即ち岸より離れて沖の方を通りつつ近づく」の意と説いている。また古典全集頭注には「沖の方から離れて岸の方ほうへの意か」とある。しかしここは、次の「辺つきて」と対をなして、琵琶湖の湖面全体を表現していることを考える必要があろう。「朝」「夕」あるいは「夜」「昼」の対によって一日全体を表すのを時間表現における古代的な方法とすれば、「沖」と「辺」あるいは「上」「中」「下」は、空間表現の方法であったと考えられる。従って、沖に遠く離れて漕いで来る船と、岸に近く漕ぐ船との対照により湖面全体の船を表現したものと見なされよう。 |

||||||||||

| 新全集 | 【頭注】沖離けて ―沖を見放して、の意で、沖から岸へ、の意を表わす。 | ||||||||||

| 「榜来船」注 | 童蒙抄 | 榜來船 すべての船をさして也。もがりのときのみふねと云にはあらず 原文「邊附而」訓・注 | |||||||||

| 万葉考 | 搒來船 [コギクルフネ]、 六言、 | ||||||||||

| 全註 | 榜來船 コギクルフネ。榜は、船を進める意の字。 | ||||||||||

| 原文「邊附而」訓・注 | 童蒙抄 | 邊附而(へにつけて) おきをさけてある故、いそばたにつきての意也 | |||||||||

| 万葉考 | 邊附而 [ヘヅキテ]、 四言、 | ||||||||||

| 攷證 | 邊附而 [ヘニツキテ] 邊 [ヘ] は、海ばたをいふ也。もとは、海邊 [ウミベ] 出邊 [ヤマベ] などいふ、邊と同じ言なれど、語のはじめにいふ故に、清 [スミ] ていへり。こは、古事記上卷に、奧疎神 [オキサカルカミ] 邊疎神 [ヘサカルカミ] などあるごとく、奧邊 [オキヘ] とむかへいふ言にで、邊は、すなはち海邊 [ウミベ] 也。本集此卷【四十一丁】に、奧見者跡位浪立 [オキミレハアトヰナミタチ]、邊見者白浪散動 [ヘヲミレハシラナミトヨミ] 云々。九【十丁】に、在衣邊著而搒尼 [アリソベニツキテコクアマ] 云々なども見えたり。さてこゝは、おき遠く、こぐ舟も、うみべにつきて、こぐふねもといふ意也。 |

||||||||||

| 古義 | 邊附而 [ヘツキテ] | ||||||||||

| 全釈 | いさなとり 近江の海を 沖さけて 漕ぎ來る船 邊附きて 漕ぎ來る船 沖つ櫂 いたくな撥ねそ 邊つ櫂 いたくな撥ねそ 若草の つまの 思ふ鳥立つ

鯨魚取 [イサナトリ] 淡海乃海乎 [アフミノウミヲ] 奧放而 [オキサケテ] 榜來船 [コギクルフネ] 邊附而 [ヘツキテ] 榜來船 [コギクルフネ] 奧津加伊 [オキツカイ] 痛勿波禰曾 [イタクナハネソ] 邊津加伊 [ヘツカイ] 痛莫波禰曾 [イタクナハネソ] 若草乃 [ワカクサノ] 嬬之 [ツマノ] 念鳥立 [オモフトリタツ] |

||||||||||

| 全註釈 | 邊附而 ヘツキテ。岸邊について。 | ||||||||||

| 評釈 | 邊附(へつ)きて 岸邊傳ひに、岸に沿うて。 | ||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】邊(へ)つきて―岸邊に接近しつつ、即ち岸に添うて、の意である。 | ||||||||||

| 全注 | 【注】辺(へ)つきてこぎ来る船 「奥津加伊」考 「邊附而」を、旧訓に「ヘニツキテ」とし、代匠記(初稿本・精撰本) もそれによったが、真淵は「ヘヅキテ」と四音に改訓した。それが正しい。ただし「ヘツキテ」と清音にすべきところ。岸辺近くを漕いで来る船よ、と呼びかけた表現。 |

||||||||||

| 「奥津加伊」考 | 代匠記 | 奥ツカイは奥よりくる舟の棹《カイ》なり、邊ツカイは邊に附て來る舟の棹なり、 | |||||||||

| 童蒙抄 | 興津加伊 おきつは添たる詞也。下のへつも同斷かいといふ迄の事也。和名鈔云、棹、釋名云、在v旁撥v水曰v櫂、〔直教反、字亦作v棹、楊氏漢語抄云加伊、〕櫂2於水中1、且v進v櫂也云々。釋名曰〔櫂濯也、濯2於水中1也〕字書云、櫂進v船※[手偏+楫の旁+戈]也、在v傍撥v水、短曰v檝長曰v櫂 荷田春満、萬葉集童子問 童子問 邊津加伊をへつかいとよみては一言不足に似たり。へつのかいとよみたる説もあり。いつれか是ならんや。 答 邊津二字をへつとはかりよむとも、へつのとはよむへからす。僻案訓には邊字をへたとよみて、へたつかいとよむ也。海邊をうみへたといふこと常のこと也。後の人の歌なれとも、へたのみるめとよめるも、近江の名所により所あれは、此御歌もへたつかいとよむへし。 |

||||||||||

| 万葉考 | 奥津加伊 [オキツカイ] おきつ船の檝 [カチ] なり、古へはかいとかぢを一つ物とせり、集中に、眞梶繁貫 [マカヂシヽヌキ] とあまたいへる同じ事を、卷二十には、末加伊之自奴伎 [マカイシヾヌキ] ともいひ、其外同物なる據あり、さて船尾に懸る物を、後世かちと云は誤なり、【古事記に、(海河の神の生れし次、)奥津甲異辨羅 [カイベラノ] 神、邊津甲異辨羅神生れ給ふ、是船の加伊の始めなり、是をかぢともいへり、集中に眞 [マ] 加伊 [イ] とも眞加治 [ヂ] ともいひて、船の左右にむかへてかくる故に眞といふ、今の臚 [ロ] といふ物は古はなし、かくて船尾に掛るを梶と云は訛なり、古是はたぎしと云つ、同記に倭建命の、吾足不得歩 [エアユマズ] 、成2當藝斯 [タギシノ] 形1とのたまひしと、和名抄に、舵を多伊 [イ] 之といへるをむかへて、船(ノ)尾に在て正v船木の、柄 [エノ] 曲れる物をたぎしといひしを知なり、】 | ||||||||||

| 略解 | カイは□なり。古へカイとカヂを一物とせり。集中 眞梶繁貫 [マカヂシジヌキ] とも、末加伊之自奴伎 [マカイシジヌキ] とも言へり。オキツカイ、ヘツカイは、沖コグカヂ、汀コグカヂなり。 | ||||||||||

| 攷證 | 奧津加伊 [オキツカイ] 奧つの、つは、助字にて、奧榜舟 [オキコグフネ] の櫂 [カイ] なり。邊津加伊 [ヘツカイ] は、邊 [ヘ] を榜舟の櫂なり。この櫂といふものも、檝 [カヂ] といふものも、古くは、一つ物にて、中古より、今も艣 [ロ] といふものゝ事なり。今の世に、梶 [カヂ] といふ物は、古しへは、□[舟+毎の毋が巴][タイシ] といひし物なり。さるを、今の世には、かいも、かぢも、ろも、みな別物となりて、□[舟+毎の毋が巴][タイシ] といふ名は、絶 [タエ] たり。そを和名抄舟具に、釋名云、在v勞撥v水曰v櫂〔馳效切、亦作v棹、楊氏漢語抄云加伊、〕楫也、櫂2於水中1且進v櫂云々、釋名云、楫〔才立切又子葉切和名加遲〕使2v舟捷疾1行具也、兼名苑云、一名橈〔加昭切〕小楫也云々、唐韻云、艣〔郎古切與v櫓同〕所2以進v船也云々と、おのおの別にあげられしは誤りなり。さて、これらのわかちを、くはしくいはん。まづ櫂 [カイ] は、舟を掻遣 [カイヤル] 意にて、かき、かくとはたらきて、かい掃 [ハク]、かいやるなどいふ、かいを、やがて物の名としつるなれば、かいの假字也。本集八【卅三丁】に、左丹塗之小船毛賀茂 [サニヌリノヲフネモカモ]、玉纏之眞可伊毛我母 [タマヽキノマカイモカモ]云々。十七【卅七丁】に、阿麻夫禰爾麻可治加伊奴吉 [アマフネニマカチカイヌキ] 云々。十九【卅九丁】に、小舶都良奈米眞可伊可氣伊許藝米具禮婆 [ヲフネツラナメマカイカケイコキメクレハ] 云々。また【卅九丁】に、等母爾倍爾眞可伊繁貫 [トモニヘニマカイシヽヌキ] 云々。二十【十八丁】に、大船爾末加伊之自奴伎 [オホフネニマカイシジヌキ] 云々などあるうちに、まかいしゞぬきとも、かいぬきともあるに、三【卅四丁】に、大舟爾眞梶貫下 [オホフネニマカチヌキオロシ] 云々。六【十八丁】に、眞梶貫吾榜來者 [マカチヌキワカコギクレハ] 云々。七【卅八丁】に、眞梶繁貫水手出去之 [マカチシヽヌキコキテニシ] 云々。十【卅二丁】に、船装眞梶繁拔 [フナヨソヒマカチシヽヌキ] 云々とあるごとく、全く同じつゞけざまなると、てらし見ても、櫂楫おなじものなるをしるべし。また、これを、中古より、艪ともいへり。そは、枕草子に、ろといふものおして、歌をいみじううたひたる、いとをかしう云々。夫木抄卷十二に、匡房卿、小夜ふけてうらにからろのおとすなり、あまのとわたるかりにやあるらん云々と見えたり。雁の聲は、實に艣 [ロ] をおすごとくきこゆる也。古今集秋上に、菅根朝臣、秋風にこゑをほにあげてくるふねは、あまのとわたるかりにぞ有ける云云とよめるも、艣 [ロ] の音の似たる也。また漢土の書に、櫂 [カイ] は、釋名に、在v旁撥v水曰v櫂、櫂濯也、濯2於水中1也、且言使2舟櫂進1也云々。楫 [カチ] は、説文に、舟櫂也云々。玉篇に、行舟具、檝□[舟+揖の旁+戈]同云々。易繋辭に、刳v木爲v楫、舟楫之利、以濟2不通1云々。艣は、和名抄に、見ゆるがごとく、これら皆おなじさまなるにても、同物なるをしるべし。今の世にいふ梶 [カチ] は、和名抄舟具云、唐韻云船□[舟+毎の毋が巴]【徒可反上聲之重字亦作舵】正v船木也、楊氏漢語抄云、柁【船尾也、或作v□[木+毎の毋が巴]和語多伊之、今案舟人呼2挾抄1爲2舵師1是】云々と見えて、柁は、玉篇に、正v船木也、設2於船尾1與v舵同、一□[木+毎の毋が巴]云々。釋名に、舟尾曰v□[木+毎の毋が巴]、□[木+毎の毋が巴]柁也、後見□[木+毎の毋が巴]、見□[木+毎の毋が巴]曳也、且弼2正船1、使3順v流不2他戻1也云々とある、これ也。古事記中卷に、倭武命の、吾足不v得v歩、成2當藝斯 [タギシノ] 形1云々とのたまへるも、この物にて、當藝斯 [タギシ] といへるを、音便、に多伊之 [タイシ] とはいへる也。さて櫂 [カイ] 楫 [カチ] と、艣 [ロ] と、一物なりとはいへど、少しけぢめはあり。まづ、艣 [ロ] といふ名は、漢名にて、この物和名なし。こは、今の世にも、艣 [ロ] といひて、上下木をつぎて、こしらへたる物にて、手にておして、舟をやる具にて、これを、歌にからろといふ。からろは、漢艣 [カラロ] にて、漢士 [カラ] の製の艣といふ事也。櫂 [カイ] 楫 [カチ] は、上下一つ木にて、直くこしらへ、水をかきで舟をやるもの也。この物、この江戸の舟には見およばざる物なれど、海邊の漁船などには、今もあり。これらのわかちをよくよく考へてしるべし。 |

||||||||||

| 古義 | 奧津加伊 [オキツカイ] は、(奧放て、榜來船の櫂なりといふは、あまりに打まかせ過たるいひざまにて、いかゞなり、)古事記、伊弉那伎ノ命ノ禊祓ノ條に、次ニ於ニ2投棄ル左御手之手纏 [タマキ] 1、所成神 [ナリマセルカミノ] 名ハ奧踈 [オキサガルノ] 神、次ニ奧津那藝佐毘古 [オキツナギサビコノ] 神、次ニ奧津甲斐弁羅 [オキツカヒベラノ] 神、次ニ於2投棄右ノ御手之手纏1、所成神 [ナリマセルカミノ] 名ハ、邊踈 [ヘザカルノ] 神、次ニ邊津那藝佐毘古 [ヘツナギサビコノ] 神、次ニ邊津甲斐弁羅 [ヘツカヒベラノ] 神、此ノ集九ノ卷に、吾妹子者久志呂爾有奈武左手乃 [ワギモコハクシロニアラナムヒタリテノ]、吾奧手爾纏而去麻師乎 [アガオクノテニマキテイナマシヲ]、これらによるに、古ヘ左ノ手を奧ノ手といひ、右ノ手を邊手とぞ云けむ、さるは右の手は、事をなすによく、利 [キヽ] て、はしかくあれば邊といひ、左の手は、事をなすにおそくして利 [キ] かねば、いつも後ならでは出ぬ萬ゆゑ、奧と云るなるべし、されば奥津櫂 [オキツカイ] は、舟の左にぬけるを云、邊津櫂 [ヘツカイ] は、舟の右にぬけるを云べし、と中山ノ嚴水が云たる、眞にさも有べし、今も土佐ノ國高崗ノ郡の山里にて、物を荷ひ持などするに、左の肩におくを、澳 [オキ] に荷 [ニナフ] と云へり、古ヘの遺風なるべし、さて、加伊 [カイ] は、和名抄に、檝ハ使2v舟捷疾1也、和名加遲 [カヂ]、在v旁ニ撥ヲv水ヲ曰v櫂ト、字亦作v棹ニ、漢語抄ニ云、加伊 [カイ] とあり、さて古ヘ加遲 [カヂ] といひしは、今云艣 [ロ] なるべくおぼゆるなり、(岡部氏が、今の艣といふ物は、古ヘはなしと云るはいかゞなり、呂 [ロ] といふ稱 [ナ] こそ古ヘは聞えざれ、物はもとよりありしなり、)加伊 [カイ] は今も艣に似て少 [チヒサ] く造れる物を云り、古ヘのまゝなるべし、古ヘも加遲 [カヂ] と加伊 [カイ] とは異なりけむ、(岡部氏が、集中に眞梶繁貫 [マカヂシヾヌキ] とあまたいへる同じ事を、卷廿ノには、末加伊之自奴伎 [マカイシヾヌキ] とあるによりて、加遲 [カヂ] と加伊 [カイ] とを同物なりと云るは、ひがことなり、眞梶とも眞加伊とも、よめるのみにこそあれ、これ同物ぞと云る證は、さらになきをや、)十七に、阿麻夫禰爾麻可治加伊奴吉 [アマフネニマカヂカイヌキ] と見ゆ、(これ加遲 [カヂ] と加伊 [カイ] と、別物なる證なり、) | ||||||||||

| 全釈 | 奧津加伊 [オキツカイ] ―― 沖を漕ぐ舟の櫂。加伊は水を掻く具。動詞掻きから出た名詞。 | ||||||||||

| 全註釈 | 奧津加伊 オキツカイ。上の沖サケテ榜ギ來ル船について、沖ツ櫂と言つている。ツは接綾の助詞。カイは櫂で、船を進める具。倭名類聚鈔に「釋名云、在v旁撥v水曰v櫂〔直教反、字亦作v棹、楊氏漢語抄云加伊〕櫂2於水中1且進櫂也」とある。オキツカイは沖行く船の櫂である。 | ||||||||||

| 評釈 | 沖つ櫂 沖の船の櫂。櫂は和名抄に「釋名云在v旁撥v水曰v櫂」とあり、水を掻き船を進める具。 | ||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】沖つ櫂 上の対句を更に対句で受けたので、上の沖を漕ぐ船の櫂を沖つ櫂と云つた。「つ」は例の「の」と同じ助詞。櫂は釈名 (七) に「在v旁撥v水曰v櫂。櫂濯也、濯2於水中1也、且言使2v舟櫂進1也」とあり、倭名抄(三) には棹の條に右の釈名 (少し文に不備がある) を引いて「字亦作v棹、楊氏漢語抄云、加伊(カイ)」と注してゐる。今もいふ「かい」である。 |

||||||||||

| 全注 | 【注】沖つかい 沖の船のかいを言う。カイは原文「加伊」と音仮名で書かれている。船具の一。水を掻いて舟を進めるところからの名で、カキのイ音便形。他の上代文献にも、表意文字の例はほとんど見られないが、新訳華厳経音義私記に「楫」に「倭言加伊」の注がある。同書には、「櫂」に「倭言加地」の注もあり、岡田希雄によれば「カイもカヂも同じもので水を掻き遣りて船を進めるもの」と言う。(新訳華厳経音義私記倭訓攷)。万葉集ではカヂを、梶・檝と記した例が多く見られる。 |

||||||||||

| 新全集 | 【頭注】沖つ櫂―カイは手漕ぎ用のオール。カヂが大型船に固定されて操る具であるのに対して、刳舟(くりぶね) などの小船に用いる。沖ツ櫂・辺ツ櫂と並べて、すべての船を表わす。 | ||||||||||

| 「痛勿波祢曽・痛莫波祢曽」注 | 代匠記 | イタク莫反ソとは、棹をつよくはぬれば音に驚き浪に驚て鳥の立去ん事を惜たまふなり、 | |||||||||

| 童蒙抄 | 痛勿波禰曾 いたくは、はなはだ敷など云と同事にて、俗にかさだかになどいふと同事也。はねそは、船をこぐわざの事也。櫂をもてふねを漕ぐとき、水中より櫂をあげるをはねると云也 | ||||||||||

| 万葉考 | 痛勿波禰曾 [イタクナハネソ]、 かいは、波をすきはぬるものなり、 | ||||||||||

| 攷證 | 痛勿波禰 [イタクナハネソ]。 今の世の俗言にも、水のはねる、泥土 [ドロ] のはねるなどいふ、はねると同じ。櫂 [カイ] にて水を甚 [イタ] くはねる事なかれと也。古事記下卷に、加那須岐母伊本知母賀母須岐婆奴流母能 [カナスキモイホチモカモスキハヌルモノ] 云々といへるも、はねるといへる也。 | ||||||||||

| 古義 | 痛勿波禰曾 [イタクナハネソ] は、甚く撥てこぐこと勿れといふなり、加伊 [カイ] は波水をこぎ撥る物なれば、かくいへるなり、さて櫂 [カイ] をつよくはねるときは、音に驚き、浪におぢなどして、鳥の立てさりゆかむことを、惜みてのたまへるなり、 | ||||||||||

| 全註釈 | 痛勿波祢曾 イタクナハネソ。イタクは、甚しく。ナは禁止の助詞。ハネは、動詞撥ヌの連用形。 | ||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】いたくなはねそ 「いたく」は原文「痛」とあり、又「佐保風者(サホカゼハ) 疾莫吹(イタクナフキソ)」(六・九七九)、「零雪者(フルユキハ) 甚莫零(イタクナフリソ)」(八・一六三六) など「疾」「甚」 の文字も用ゐられ、いづれも「於伎都風(オキツカゼ) 伊多久奈布吉曽(イタクナフキソ)」 (十五・三五九二) などの仮名書例によりイタクと訓むべき事が認められ、甚しく、きつく、の意。この形容詞の語幹が「痛毛為便奈美(イタモスベナミ)」(三・四五六) の如く副詞としても用ゐられてゐる。「な~そ」の事は既出(一三七)。櫂は右の釈名にもあるやうに水を撥ねるものであるから、あまり強く水を撥ねるなと云つたのである。 |

||||||||||

| 全注 | 【注】痛くな撥ねそ イタクは「沖つ風伊多久な吹きそ」(15・三五九二)、「わが盛り伊多久くだちね」(5・八四七) のように程度の甚しいことを表わす副詞。ひどくの意。疾・甚などの漢字を宛てる場合もある。ハヌは、ハネノケル。雄略記歌謡に「金鉏も五百箇もがも鉏き婆奴流もの」とある。ハネソは、水を撥ねるな、の意。 |

||||||||||

| 原文「若草乃 嬬之」考 | 註釈 | 若草トハ、常ニハ妻ヲ云ト云リ。夫ヲ妻ト云ト云リ。又婦ヲモ云ト云リ。必竟、男女ニ通ス。又云、業平哥ニハ妹ヲ若草トヨメリ。 若草乃嬬之念鳥立 [ワカクサノツマノオモフトリタツ]。 ワカクサノツマトイフコト、日本記第十五卷ニ、億 [仁賢天皇] 計 [オケ] 天皇ノ御宇六年有2女人1、居2于難波御津ニ1。哭テ之曰、於母亦兄於吾亦兄 [オモニモセヲアレニモセ]、弱草吾夫□[忄+可]怜 [ワカクサノアカツマハヤ]矣。【言於母亦兄於吾亦兄 [イフ心ハオモニモセヲアレニモセ]、此レ云 [心ハ] 於慕尼慕是阿例尼慕是 [オモニモセヲアレニモセ] 、言ヘル2吾夫□[忄+可]怜ト1矣。此云、阿我圖摩幡耶 [アカツマハヤ]、言ハ弱草謂 [ワカクサトイフハ] 古者以テ2弱草ヲ1喩2夫婦ヲ1、故ニ以2弱草ヲ1爲v夫ト。】哭聲ノ甚哀シ。令v人ヲ斷腸 [タツハラワタヲ] 云々。イフ心ハ、ツマトイフハ、ツハ、ツヽクトイフコトハ、マハ、マトハルトイフコトハ也。クサノオヒイテヽ、イマタ葉モヒラケサルハ、ツヽキマトハレタリ。オトコヲムナモ、ツナカハレテ、ハナレヌモノナレハ、ワカクサニ、タトヘテツマトイフ也。 |

|||||||||

| 代匠記 | 若草は妻の枕詞なり、仁賢紀云 弱草吾夫□[忄+可]伶 [ワカクサアガツマハヤ] 矣【言2吾夫□[忄+可]伶矣1此云2阿我圖摩播耶ト1、謂ハ古者以2弱草1喩2夫婦1、故以2弱草1爲v夫、】古事記 大己貴 [オホナムチノ] 命歌には和加久佐能都麻能美許登 [ワカクサノツマノミコト] 云云、男女互につまと云こと此等にて論に及べからぬ事なり、弱草 [ワカクサ] は柔になつかしくなびき合て見ゆる物なれば、夫婦の中に喩來たるなるべし、延喜式に交の字をツマとよめるは、今も羮 [アツモノ] など調ずるにつまと云事あり、その心なれば、夫婦を妻と云も交の字の心なるべし、オモフ鳥とは、帝の御在世に叡覽有てめでさせ給ひしものなれば、餘愛に不堪してかくはよませ給ふなり、袖中抄の點は、今樣には句も叶てよけれど、古の口つきならず、又さよむべき詞の字もなければ、今の點をよしとすべし、 | ||||||||||

| 童蒙抄 | 若草乃嬬之 夫婦を云古語也。こゝは則ち天皇をさしての給ふ詞也。日本紀卷第十五仁賢紀云、古者以2弱草1喩2夫婦1、故以2弱草1爲v夫 荷田春満、萬葉集童子問 中原本一二枚缺 (校訂者補) もつまといふ。姉より夫をもつまといふ證據には、今ひく日本紀をも用ゆへし。夫婦にたとふといふ事は用ゆへからす。。夫婦同稱の語につまといひ、若草の萠芽の葉をもつまといへは、弱草といふを冠辭には用ゆれとも、語意は人と草と各別也。軒のつまおなしことはにても又語義は異也。およそ文字異にて語おなしきは、義も異なりと知るへし。是古語を釋一傳也。今の世の人音語おなしけれは義も同しとおもひて、牽強附會の説にて語を釋する皆あたらす。文字異なれは義も異なりと知る人の釋は相當ることおほかるへし。語釋は本邦の本學にて、異國の文字を學ふとおなしければ、一字二字しりたりとて何の益やは有へき。本邦の語もおなし。一語二語は釋してしれはとて益あらんや。別に學ふへし。よりていはす。只その字をいふのみ。 童子又問 若草之嬬之念鳥立此八字を、仙覺注本にはわかくさのつまのおもふとりたつとかなをつけたり。古本の一本には、わかくさのつまのおもへるとりもこそたてと、朱にてかなをつけたり。いつれか可いつれか不可か。おもへるとりもこそたてとよめるはよみかたからすや。 答 朱にてかなをつけたるは、仙覺新訓なるへし。古訓はおもふとりたつなるへし。念鳥立の三字をおもへるとりもこそたてと訓たるは、よみかたきに似たれとも、歌の詞を知り、てにをはの格にてはよみ難にあらす。朱にてつけたる訓にしたかふへし。念の字の訓は、歌によりてあまたの訓あれは、此御歌にても念しのへるとよむへき歟。 |

||||||||||

| 万葉考 | 若草乃 [ワカクサノ]、 冠辭、 嬬之念鳥立 [ツマノオモフトリタツ]、 こゝは夫 [ツマ] と書べきをたゞ、言をとりて字にかゝはらぬ古へぶりなり、下にも多し、さて紀にも集にも、御女は天皇を吾せこともよみしかば、こゝのつまもしかなり、此鳥は、下の日並知皇子尊の殯の時、島ノ宮、池ノ上 有 [ナル] 、放鳥、荒備勿行ソ、君 不座 [マサズ] 十方、とよめる如く、愛で飼せ給ひし、鳥を、崩まして後放たれしが、そこの湖に猶をるを、いとせめて御なごりに見給ひてしかのたまふならん、 |

||||||||||

| 略解 | ワカクサノ枕詞。ここのツマは天皇をさし奉れば、夫と書くべきを古へは言をとりて字に關はらぬ例なり。此鳥は下の日並知皇子尊の殯の時、島の宮池の上なる放鳥と詠める如く、放ち飼にし給ひし鳥の崩りまして後、湖に猶すめるを見給ひて詠み給へるなるべし。宣長云、嬬之命之 [ツマノミコトノ] と有りけむ、命之二字脱せるにやと言へり。しかるべし。 | ||||||||||

| 攷證 | 若草乃 [ワカクサノ]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。春のわか草は、めづらしく、うつくしまるゝ物なれば、それにたとへて、わか草のつまとはつゞけし也。

嬬之 [ツマノ]。 考云、こゝは、夫 [ツマ] と書べきを、こゝ [(マヽ)] 音をとりて、字にかゝはらぬ古へぶり也。下にも多し。さて、紀にも、集にも、御妻は、天皇を、吾せこともよみしかば、こゝのつまもしか也。 |

||||||||||

| 古義 | 若草乃 [ワカクサノ] は、嬬の枕詞なり、集中に多し、春野の弱草の如く、愛 [メヅ] らしくうつくしきつま、とつゞけたるなり、仁賢天皇ノ紀に、弱草吾夫□[忄+可]怜 [ワカクサノアガツマハヤ] (古者、以2弱草1喩2夫婦1、故以2弱草1爲v夫ト、)とあり、嬬之の下、命之ノ二字ありしが脱たるにや、と本居氏云り、こはまことにさることなれば、今姑ク命之ノ二字加入て、調をとゝのへつ、さてこの嬬は、天皇を、さし奉れり、古ヘは夫婦たがひに、都麻 [ツマ] と云しことは、云も吏なり、都麻 [ツマ] といふ名は、今の俗言に、都禮曾比 [ツレソヒ] と云にあたれり、と本居氏云り、古事記須勢理毘賣ノ命ノ御歌に、都麻波那斯 [ツマハナシ] (夫者無 [ツマハナシ] なり、)仁賢天皇ノ紀に、吾夫□[忄+可]怜矣、此云2阿我圖摩播耶 [アガツマハヤト] 1、九ノ卷に、若草之夫香有良武 [ワカクサノツマカアルラム] とあり、かゝればこゝも、夫と書べきを、言さへ同じければ、字には泥ずして、いかさまにも書たること、古書の常なり、 | ||||||||||

| 全釈 | 若草乃 [ワカクサノ] ―― 嬬 [ツマ] の枕詞。若草は愛らしく美しきものであるから、嬬又は夫にかける。又、時に若 [ワカ] 又は新 [ニヒ] の枕詞にも用ゐられる。この點から考へれば、二葉相對してゐるから夫婦によそへて、つづけるものと、守部が説いたのは面白くない。 | ||||||||||

| 全註釈 | 若草乃 ワカクサノ。枕詞。やわらかい意に、ツマ(配遇者)に冠する。 嬬之 ツマノ。ツマは配偶者。嬬の字は、婦人をいう。皇后である作者自身を客觀的に敍している。但し夫の意で、天皇をいうとする説もある。男子の配偶者の意に、嬬の字を使つた例は、「若草 [ワカクサノ] 其嬬子者 [ソノツマノコハ]」(卷二、二一七)の如きがある。 |

||||||||||

| 評釈 | 若草の 妻の枕詞。柔かく美しく愛すべきものであるから妻に譬へたもの。 つま 古くは夫婦ともにつまといつた。「一三」參照。ここは天皇を指す。 |

||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】若草の夫の思ふ鳥立つ 若草―「つま」の枕詞。仁賢紀に「弱草吾夫□[忄+可]怜」(六年) とあつてそこに注して「言2弱草1、謂下古者以2弱草1喩2夫婦1、故以2弱草1為上v夫」とあり、冠辭考に「春のわか草は愛(メズ)らしくうつくしまるる物なれば、夫婦(メヲ)に譬たり」とある。 夫の思ふ鳥立つ―つまが男女に通じていふ言葉であり、原文の文字「□[旁の上「雨」が下と同じ「而」]」は「嬬」の通用文字で、また男にも用ゐる事前 (一・一三) に述べた。ここは天皇をさし奉つたもので、代匠記に「オモフ鳥トハ、帝ノ御在世ニ叡覽有テメデサセ給シ物ナレバ、餘愛ニ不堪シテカクハヨマセ給フナリ」とあるに従ふべきである。全註釈には「嬬の字は、婦人をいふ。皇后である作者自身を客観的に敍してゐる。」とあるが、それでは天皇遺愛の鳥の意はあまり間接になつて、挽歌として考へにくいものとなり、またたとひ客観的に述せられたとしてもみづからに「若草の」といふ枕詞を加へたのも異例となる。これはやはり夫の意に見るべきである。「おもふ」と現在格になつてゐる点に疑問があるかとも思ふが、過去を現在格にいふ例は既に (一・五一) に述べたところであり、御生前いつも愛されてゐた鳥に対して、今もなほ天皇いますが如く感ずる作者には「つまの思ふ鳥」といふ事、「采女の袖吹きかへす」と言ふ場合と同様、むしろその現在格の表現の中にこそ作者の歎きは深く生かされてゐると云へよう。この鳥を万葉考には「島の宮上の池なる放ち鳥」(一七二) の例を引いて「愛て飼せ給ひし鳥を、崩まして後放たれしが、そこの湖に猶をるを、、いとせめて御なごりに見給ひてしかのたまふならん」とある。さういふ推定もなし得られるが、島の宮の場合と違つて、琵琶湖といふ大湖に臨んだ大津宮である事を考へると必ずしもさうした放ち鳥に限定することを要しないであらう。 |

||||||||||

| 原文「嬬之 念鳥立」考 | 代匠記 | 嬬之念烏立、〔袖中抄讀云、ツマノオモヘルトリモコソタテ、〕 オモフ鳥とは、帝の御在世に叡覽有てめでさせ給ひしものなれば、餘愛に不堪してかくはよませ給ふなり、袖中抄の點は、今樣には句も叶てよけれど、古の口つきならず、又さよむべき詞の字もなければ、今の點をよしとすべし、 |

|||||||||

| 童蒙抄 | 念鳥立 此三字の意、いかんともしれがたき也。宗師案にはもし一句脱たる歟。念の字命の字の誤り歟。たゞし此集十一卷目の歌の格をもて、通例意のしれたる歌は、てには詞をそへてよむごとく、此の歌もしのべるともこそたてとよまんか。又みことの鳥やたつらんとか。然るときは歌の意淡海のうみの奧邊より、こぎくるすべての船のかひをあらくさはがしげにはねそ、湖水にうかめる水鳥は、天皇の御遊覽ありて、したひおぼしめしたる鳥のたちさらんあひだ、鳥のたゝぬやうに、こぎ來れとの御歌と見る也。外に見樣なき歌なれば、古來如v此迄には解釋す。もし後學の發起あらば幸ならんかし。愚案此歌殯の時又御葬禮のとき、みふねにめさしめて送り奉る時の歌にて、ふねを速鳥と云古語あれば、鳥は船のこと歟。又鳧の字歟。立は出の字のあやまれる歟。しからばつまの命のみふね出にといふ事ならんか。天子舟車殯といふ事あれば、とかく舟の義と見ゆる也 | ||||||||||

| 攷證 | 念鳥立 [オモフトリタツ]。 この鳥は、下の日並知皇子尊の、殯の時、島宮池上 有 [ナル] 放鳥、荒備勿行、君不座十方とよめる如く、愛で飼せ給ひし鳥を、崩じまして後、放たれしが、そこの湖に猶をるを、いとせめて、御なごりに見給ひて、しかのたまふならん云々といはれつるがごとし。宣長云このとぢめの句、本のまゝにても、聞えはすめれど、猶思ふに、嬬之命之 [ツマノミコトノ] とありけんを、之の字重なれるから、命之二字を脱せるにや云々といはれつる、さもあるべし。 |

||||||||||

| 古義 | 念鳥立 [オモフトリタツ] は、天皇の愛しみ念ほしゝ鳥の、立て行どとなり、この鳥は、下の日並ノ皇子ノ尊の殯の時、島宮上池有放鳥 [シマノミヤマガリノイケノハナチトリ]、荒備勿行君不座十方 [アラビナユキソキミマサストモ]、とよめるごとく、愛ミて飼せ給ひし鳥を、崩リまして後放たれしが、近江の湖水に猶居るを、いとせめて、御なごりに見賜ひて、しかの給ふにこそ、 | ||||||||||

| 全釈 | 念鳥立 [オモフトリタツ] ―― 恐らく生前飼養してゐられた、鴨のやうな鳥を、崩御の後放鳥としたのが、湖上に浮んでゐるのであらう。 | ||||||||||

| 全註釈 | 念鳥立 オモフトリタツ。 作者は、亡き天皇の遣愛の鳥として、湖上に浮ぶ鳥に、親しみを寄せている。その鳥の驚き立つのを恐れる心である。それは結局、作者自身を驚かすことをあらわす。 |

||||||||||

| 評釈 | 念ふ鳥立つ 念ふは愛する、心にかけるの意。御在世中、心にかけ給うた鳥で、今も御魂の思うてをられる如く感じられる鳥をいとほしんで、かく仰せられたのである。 | ||||||||||

| 全注 | 【注】つまの念ふ鳥立つ ツマには、1・夫から妻をさして言う場合、2・妻から夫をさして言う場合、3・第三者から配偶者のいずれかをさす場合、の三種がある。ここは「2」。原文の「嬬」は万象名義に下妻の注を見る。下妻は小妻と同義であり、精細に対する。そうした字義を持つ「嬬」を、万葉集では男女いずれの場合にも用いている(詳細は一九四参照)。オモフトリタツのオモフは現在形。これをオモヒシトリタツのシの略と見る説もあるが、今なお夫 (天智) に愛している鳥と解する方が初期万葉の挽歌にふさわしいであろう。ワカクサノ ツマノ オモフトリタツは、五・三・七終止で、この形式は初期万葉とくに天智朝の長歌に多く見られる。西郷信綱『万葉私記』に「儀礼という公的行為の力が、少なくともこの歌の場合、悲しみの情念をおさえ、くいとめ、主観的な詠嘆や流露にながれる危険から守っている緊張関係にも注目しなければなるまい」と言われているのは、こうした形式の問題を含めて考えられるべきである。 |

||||||||||

| 新全集 | 【頭注】夫(つま)の 思ふ鳥立つ 夫 ― ツマは夫婦相互に通じて用いる。ここは天智天皇をさす。 思ふ鳥立つ ― 思フは愛する意。過去の習慣的事実を現在形で述べたもの (→五一「袖吹き返す」)。立ツとあって立タム・立チモヤセムなどとなっていないのは既に飛び立っていることを示す。もっとも「…トリモコソタテ」と未来形にに読む古写本もある。五・三・七で止めてある。 |

||||||||||

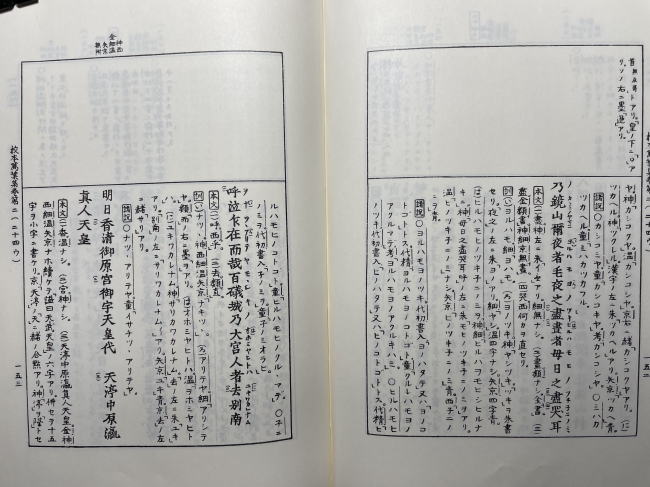

| 巻二154 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集

|

||||||||

| 活字附訓本 | 附訓本 |

|

|||||||||

| 「題詞」考 | 代匠記 | 石川夫人歌一首 天智紀云、遂ニ納2四嬪1、有2蘇我ノ山田ノ石川ノ麻呂大臣女1曰2遠智娘1、〔或本云美濃津子娘〕云云、次有2遠智娘弟1曰2姪娘1、〔或本云名姪娘曰2櫻井娘1〕云云此二人の間か、按ずるに石川麻呂は大臣の諱なれば、此石川を以て石川夫人と云べきに非ず、此外にも紀に見えたる人あれど、今の名なければ此を缺けり、 |

|||||||||

| 童蒙抄 | 石川夫人歌一首 石川のおとし、傳不v知 |

||||||||||

| 万葉考 | 石川ノ夫人ノ作歌、 此夫人知がたし、蘇我山田石川麻呂ノ大臣の女にはあらじか、 | ||||||||||

| 攷證 | 石川夫人歌。一首。 書紀天智紀云、七年二月、丙辰朔戊寅、納2四嬪1、有2蘇我山田石川麻呂大臣女1、曰2遠智娘1、生2一男二女1、其一曰2大田皇女1、二曰2鵜野皇女1、其三曰2建皇子1、次有2遠智娘弟1、曰2姪娘1、生3御名部皇女與2阿倍皇女1云々。この二妃のうちなるべし。夫人の事は、上〔攷證二上廿一丁〕藤原夫人の所にいへり。 |

||||||||||

| 古義 | 石川夫人歌一首 [イシカハノオホトジガウタヒトツ] 石川ノ夫人は傳未ダ詳ならず、但し天智天皇紀に、七年、遂ニ納2四ノ殯ヲ1、有2蘇我山田ノ石川麻呂ノ大臣ノ女1、曰2遠智ノ娘1、云々、次有2遠智娘ノ弟 姪娘 [メヒノイラツメ] 1、生2御名部ノ皇女、與 [トヲ] 2阿部ノ皇女1、(元明天皇) とある、この姪ノ娘にて、遠智ノ娘 (持統天皇の御母、) の妹なりとも云り、然れども、石川麻呂は大臣の諱なれば、夫人をもて、石川ノ夫人と呼べきに非ず、いかゞ、 |

||||||||||

| 全釈 | 石川夫人歌 天智天皇、蘇我山田石川麻呂大臣の女を納れて、嬪とし給ふ由紀に見えてゐる。石川夫人はその御方かとも思はれるが、詳かでない。 | ||||||||||

| 全註釈 | 石川夫人歌一首 【釋】石川夫人 イシカハノオホトジ。天智天皇の後宮には、四嬪のうちに、蘇我の山田の石川麻呂の女なる遠智娘、姪娘の二人があるが、父の名によつて石川の夫人と言つたとも考えられない。夫人というは、嬪より上で、臣下から後宮に入る者の最上の稱號である。 |

||||||||||

| 注釈 | 「石川夫人」は不明。持統天皇の御母は蘇我山田石川麻呂の女遠智(ヲチ)娘 (一・二八題詞の條参照) で、その妹姪(メヒ)娘 (一・七七参照) は元明天皇の御母であり、共に天智の嬪とあるので、その二人のいづれかだといふ説が一般に行はれてゐる。しかし、代匠記に「按ズルニ石川麻呂ハ大臣ノ諱ナレバ、此石川ヲ以石川夫人ト云ベキニ非ズ」とあるやうに、前 (一〇三) の藤原夫人の如く蘇我夫人とこそ呼ばれるべきであつて、石川麻呂といふ名の石川を夫人の呼び名にする事はうなづき難い。但、皇極紀 (三年) には蘇我倉山田麻呂とあり、天智紀 (七年) にも或本云として蘇我山田麻呂大臣ともあつて「麻呂」が名となつてゐる (公卿補任には蘇我山田石河麿とあり、字山田大臣とある)。それにしても、元明紀 (慶雲四年) には「母曰2宗我嬪1,蘇我山田石川麻呂大臣之女也」とある。「宗我嬪」とあるは姪娘の事であつて、その頃宗我嬪と申した人を石川夫人と呼んだとは考へられない。また遠智娘については天智紀 (七年) に「或本云、美濃津子娘」とあり、持統紀 (前紀) にも「更名美濃津子娘也」とあるので、私注に「濃が彌の誤で造媛のこととも考へられる。若しそれとすれば造媛は孝徳天皇大化五年に死なれて居る」とある。これは注意すべき新見でこれによれば遠智娘とする事も問題にならぬ事となるが、誤字説による点になほ問題は残る。また私注には天武紀 (朱鳥元年) に見える石川夫人即ち蘇我赤兄の女大蕤(オホヌ)娘とも考へられる旨が述べられてゐる。その石川夫人が天武紀二年に見える「夫人蘇我赤兄大臣女大蕤娘」である事は集解にも注してゐる如く認むべきであるが、天智の崩御にあたつて天武の夫人の挽歌があるといふ点に疑問がある。蘇我石川宿祢 (孝元記) 以来、蘇我の名と石川の名とは浅からぬ縁で結ばれ、天武の御代になつて蘇我氏が石川氏に改められた事、記伝 (孝元) にも述べられてゐる通りであるから、或は遠智娘又は天智の嬪、赤兄の女常陸娘 (大津皇子の妃山邊皇女の母) をも石川夫人と呼んだとも考へられない事はないが、いづれも明証なく不明とするよりほかない。 | ||||||||||

| 全注 | 「石川夫人歌一首」。「夫」の字、類聚古集に「真」となっている。金澤本・紀州本・西本願寺本など諸本に「夫」とあるのに従うべきである。石川夫人については【考】の条参照。 【考】石川夫人 石川夫人が誰のことか、未詳。藤原夫人 (一〇三、一〇四歌) に準じて考えれば石川氏出身の夫人。夫人は後宮職員令に「妃二員、右四品以上、夫人三員、右三位以上」と見え、妃に次ぐ後宮の女性である。天智七年二月紀には「古人大兄皇子の女倭姫王を立てて、皇后とす。遂に四の嬪を納る。蘇我倉山田石川麻呂大臣の女有り。遠智娘と曰ふ。一の男・二の女を生めり。(中略) 次に遠智娘の弟有り。姪娘と曰ふ。(中略) 次に阿倍倉梯麿大臣の女有り。橘娘と曰ふ。(中略) 次に蘇我赤兄大臣の女有り、常陸娘と曰ふ。山辺皇女を生めり。又、宮人の男女を生める者四人有り (後略)」とあって、皇后と嬪・宮人を記すが「夫人」の称号は見当たらない。この天智紀の嬪は、天武紀の夫人に等しいもので、初唐の制の嬪すなわち大唐六典の六儀に相当すると考えられるから (直木孝次郎「宴げと笑い」関西大学国文学昭和五十年九月)、万葉の「石川夫人」は、天武朝以後の称に改め記されたものと推定される。右の嬪のほかにもまだ何人か天智の子を生まぬ女性はいただろうが、さしあたって、遠智娘、姪娘、橘娘、常陸娘の四人のなかに石川夫人は求められることになる。橘娘は阿倍倉梯麿の娘だから別として、他は蘇我倉山田石川麻呂および蘇我赤兄の娘で、石川夫人と呼ばれる可能性がある。記伝 (二十二之巻) に、蘇我赤兄の配流 (天武紀元年八月) のことを記したのち、「後に此氏石川と改まる、天武紀十三年十一月、石川ノ臣、賜テv姓ヲ曰フ2朝臣ト1、石川と改まりしことは、此より前と聞ゆ、天武の御代になりてのことにてはあるべし」と言う。天武紀を見ると (朱鳥元年四月) 「丙申に、多紀皇女・山背姫王・石川夫人を伊勢神宮に遣す」とある。この「石川夫人」は蘇我赤兄の娘大蕤娘で、穂積皇子や紀皇女の生母。私注に「或は追書によつて此の作者も大蕤娘をさすといふことも考へ得られよう。歌の趣からして必ずしも天智天皇後宮の職員と見ないでもよいと思はれる」と記すが、天智の崩御にあたって天武後宮の女性の挽歌があるというのは、やはりおかしいだろう (注釈)。姪娘が元明紀に宗我嬪と呼ばれ、遠智娘が持統紀に美濃津子娘と呼ばれているので除外すれば、蘇我赤兄の娘の大蕤娘と姉妹にあたる常陸娘が、この歌の作者にもっともふさわしいのではなかろうか。常陸娘は大津皇子妃山辺皇女の生母である。原文「神樂浪」考 |

||||||||||

| 原文「神樂浪」考 | 代匠記 | 神樂浪乃大山守者爲誰可山爾標結君毛不有國 [サヽナミノオホヤマモリハタカタメカヤマニシメユフキミモマサナクニ] 不有國、【六帖并六條本袖中抄等アラナクニ、】 こゝに大山といへるは孝徳紀に畿内を定給ふ詔に、北自2近江 狹々波 [ササナミノ] 合坂山1以來爲2畿内國1といへり、長等山此中に有べし、 |

|||||||||

| 童蒙抄 | 神樂浪乃大山守者爲誰可山爾標結君毛不有國 さゞなみの、おはやまもりは、たがためか、やまにしめゆふ、きみもあらなくに 神樂浪 近江國の地名第一卷目に注せり |

||||||||||

| 万葉考 | 神樂浪乃 [サヾナミノ]、 冠辭、 | ||||||||||

| 略解 | 神樂浪乃 大山守者 爲誰可 山爾標結 君毛不有國 ささなみの おほやまもりは たがためか やまにしめゆふ きみもまさなくに ササナミノ枕詞。 |

||||||||||

| 攷證 | 神樂浪乃 [サヽナミノ] 大山守者 [オホヤマモリハ] 爲誰可 [タガタメカ] 山爾標結 [ヤマニシメユフ] 君毛不有國 [キミモアラナクニ] 神樂浪乃 [サヽナミノ]。 枕詞にて、上にも出たり。神樂浪 [サヽナミ] の三字を、さゞなみとよむよしは、上【攷證一上四十七丁】にいへり。 |

||||||||||

| 古義 | 神樂浪乃 [サヽナミノ] 大山守者 [オホヤマモリハ] 爲誰可 [タガタメカ] 山爾標結 [ヤマニシメユフ] 君毛不在國 [キミモマサナクニ] 神樂浪乃大山 [サヽナミノオホヤマ] とは、孝徳天皇ノ紀に、畿内 [ウチツクニ] を定賜ふ詔に、北自2近江ノ狹々浪 [サヽナミノ] 合坂山1以來、爲2畿内ツ國ト1といへり、 |

||||||||||

| 全釈 | さざなみの 大山守は 誰が爲か 山にしめ結ふ 君もあらなくに 神樂浪乃 [サヽナミノ] 大山守者 [オホヤマモリハ] 爲誰可 [タガタメカ] 山爾標結 [ヤマニシメユフ] 君毛不有國 [キミモアラナクニ] 神樂浪乃 [サザナミノ] ―― 志賀附近の總名。既出 (三〇)。 |

||||||||||

| 全註釈 | ささなみの 大山守 [おほやまもり] は 誰 たがためか 山に標繩 [しめ]結 [ゆ] ふ 君もあらなくに 神樂浪乃 [ササナミノ] 大山守者 [オホヤマモリハ] 爲v誰可 [タガタメカ] 山尓標結 [ヤマニシメユフ] 君毛不v有國 [キミモアラナクニ] 神樂浪乃 ササナミノ。ササナミは、既出 (卷一、二九)。近江の國南方一帶の地名。 |

||||||||||

| 評釈 | 神樂浪 [ささなみ] の大山守 [おほやまもり] は誰 [た] が爲か山に標 [しめ]結 [ゆ] ふ君もあらなくに ささなみ 志賀附近の總名。「三〇」參照。 |

||||||||||

| 「大山守」注 | 代匠記 | 山守は應神紀云、五年秋八月庚寅朔壬寅、令2諸國1定2海 [アマ] 人及 山守 [ヤマモリ] 部1、 | |||||||||

| 童蒙抄 | 大山守 地名歟。但し天子の御物の山故、大山と云か。夫木氷室の歌に、行家、 六月の照日もとかすさゞ波や大山ふかくつめる氷室は |

||||||||||

| 万葉考 | 大山守者 [オホヤマモリハ]、大宮近き此山には、ことに山守を置るべし、且大山は御山の意なり、 | ||||||||||

| 略解 | 大山は御山なり。大宮近き山なれば殊に山守を置かれしなり。 | ||||||||||

| 攷證 | 大山守者 [オホヤマモリハ] 山守は、書紀應神紀に、五年秋八月、庚寅朔壬寅、令2諸國1、定2海人及山守部1云々。顯宗紀云、小楯謝曰、山官明v願、乃拜2山官1、改賜2山部連氏1、以2吉備臣1爲v副、以2山守部1爲v民云々。續日本紀に、和銅三年二月、庚戌、初充2守山戸1、令v禁v伐2諸山木1云々など見えたり。續紀に、初とあるは、この官、中ごろたえしを、又おかれしなるべし。本集三【四十二丁】に、山守之有家留不知爾 [ヤマモリノアリケルシラニ]、其山爾標結立而 [ソノヤマニシメユヒタテヽ]、結之辱爲都 [ユヒノハチシツ] 云々。また山王者蓋雖有 [ヤマモリハケタシアリトモ] 云々。六【二十丁】に、大王之界賜跡 [オホキミノサカヒタマフト]、山守居守云山爾 [ヤマモリスヱモルトフヤマニ] 云々。七【廿五丁】に、山守之里邊通 [ヤマモリノサトヘカヨヘル] 云々。十三【二丁】に、三諸者人之守山 [ミモロハヒトノモルヤマ] 云々などもありて、竹木をきる事を禁じ、またはみだりに界をこえざるために、山守を居たまふ也。宣長云、大山守とよめる、大は、さゞなみの山は、大津宮の邊なる山にて、ことなるよしをもて、この山守をたゝへて、いふ也。大御巫などの大のごとし云々。 |

||||||||||

| 古義 | 大山守者 [オホヤマモリハ] とは、大山は御山なり、朝廷より賜ふ物を、大御物 [オホミモノ] とも、大物 [オホモノ] とも、御物 [ミモノ] ともいふに准ふべし、さて大宮近き山なれば、ことに山守を置れしことさらなり、山守をおかるる事は、應神天皇ノ紀に、五年秋八月庚寅朔壬寅、令3諸國ニ定2海人、及山守部ヲ1とあり、 | ||||||||||

| 全釈 | 大山守者 [オホヤマモリハ] ―― 猥りに山に入つて、伐木などをせぬやうに、山守を置いてあつた。山守部といふものが應神天皇の御代に定められたことも書紀に見える。大は都のほとりの山を守る者であるから、特に敬つて附したものである。 | ||||||||||

| 全註釈 | 大山守者 オホヤマモリハ。宮城のある山の番人の義で、大山守という。雜人を入らしめないために番人を置くのである。 | ||||||||||

| 評釈 | 大山守 大は敬稱。山守は、濫りに伐木したり、また御料の山に濫りに人の入らぬやう番をしてゐる役。應神紀に諸國に山守部を置かれた由が見える。 | ||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】大山守 オホヤマモリ 山守は山の番人。宮城近くの御料の山であるから大御船などと同じ美稱の意の大を加へたので、特に大きい山といふ意ではない。 |

||||||||||

| 全注 | 【注】大山守 オホヤマモリ 山守は、山にみだりに立ち入る人や、山の木を伐ったりする人のないように見張っている番人。大山守は、特に宮廷所有の山の番人をさす。天皇の仰せを大命、天皇の宮殿を大宮と言うのに同じ。 |

||||||||||

| 「山尓標結」注 | 童蒙抄 | 標結 しめゆふは、彼地と此地との堺を限つてしるしを立るを云也。前にいふしめゆふもしるしをつけおく義也。字書云、標、卑遙切、表也。立v木爲v表 | |||||||||

| 万葉考 | 山爾標結 [ヤマニシメユフ]、人を入しめぬしるしなり、 | ||||||||||

| 攷證 | 山爾標結 [ヤマニシメユフ]。 こゝは、御山ぞとて、しめゆひて、人を入しめぬなり。標結 [シメユフ] ことは、上【攷證二上卅四丁】にいへり。 | ||||||||||

| 古義 | 爲誰可 [タガタメカ] 云々(可字、古寫本拾穗本等になきはわろし、)は、誰が爲に、山爾標結 [ヤマニシメユフ] にかといふなり、可 [カ] は結フの下にうつして意得べし、 | ||||||||||

| 全註釈 | 爲誰可 タガタメカ。今は君もましまさぬのに誰のためにかの意。 山尓標結 ヤマニシメユフ。標繩を張つて人を入らしめないようにすることをいう。句切。 |

||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】誰が為か山に標結ふ 「誰が為」とは天皇の為にこそ御料の山を番するのであるが、その天皇もいらつしやらなくなつて、誰の為に、といふのである。「か」は下の「結ふ」にかかる疑問の助詞。結ふのか、の意。「標結ふ」は前 (一五一) に述べたやうに、ここは標縄を張つてみだりに人のはひらぬやうにすること。「結ふ」は上の「か」をうけて連体形として切れる。 【考】 古今六帖 (四「かなしひ」) には初句「ささら波」、第三句「誰がために」として作者の名をあげず、夫木抄 (廿「山」)には訓は今の如く訂されてゐるが、「よみ人しらず」とある。 |

||||||||||

| 原文「君毛不有國」訓・注 | 拾穂抄 | さゝなみのおほやまもりはたかためかやまにしめゆふきみもまさなくに 神樂浪乃大山守者為誰(イたれすとか)尓標結君毛不在(イあらな) |

|||||||||

| 代匠記 | 君毛不有國 [キミモマサナクニ] 不有國、〔六帖并六條本袖中抄等アラナクニ、〕 | ||||||||||

| 万葉考 | 君毛不有國 [キミモマサナクニ]、 よろづにかひなく成にたるを恨みたるなり、 | ||||||||||

| 攷證 | 君毛 [キミモ] 不有國 [アラナクニ・マサナクニ]。 本集此卷【四十四丁】に、久爾有勿國 [ヒサニアラナクニ] 云々。四【四十二丁】に、幾久毛不有國 [イクヒサシクモアラナクニ] 云々。また君爾不有國 [キミニアラナクニ] 云々などあるによりて、あらなくにとよむべし。 |

||||||||||

| 古義 | 君毛不在國 [キミモマサナクニ] (在ノ字舊本には有と作り、今は拾穗本に從つ)、は、君もおはしまさぬものなるにといふなり、君とは天皇を指奉れり、不 [ナク] は奴 [ヌ] の伸りたるなり、 | ||||||||||

| 全釈 | 君毛不有國 [キミモアラナクニ] 天皇もおはしまさぬにの意。略解に有は在の誤かとあるが、この二字は常に相通じて用ゐられてゐるから、誤ではない。又マサナクニとよんだのも、泥み過ぎた。 |

||||||||||

| 全注 | 【注】君もあらなくに 君 (天智天皇) もいらっしゃらないことなのに、の意。「~ナクニ」で終わる歌は、集内に百十七首あるが、そのうち、この歌のように歌中に句切れのあるものは六十四首数えられる。この形のナクニ止めは逆接ばかりでなく、順接の場合も、詠嘆終止の場合も含まれる (木下正俊『万葉集語法の研究』)。ここは逆接。 |

||||||||||

| 「一解釈論」 | 全釈 | 大津の宮のやうに、天智天皇の御計畫で出來た新都は、天皇の崩御と共に、どうなるのかといふ心配が誰の胸にも湧き起る。山守の職務は、天皇の崩御によつて、別に影響はない筈であるが、何事も天皇の爲に盡すものといふ考へ方からすれば、都近い山の山守が、今まで通りに番をしてゐるのを見ると、何の爲にさうしたことをするのかと、疑念がふと湧いて來るのである。いたましい歌。 | |||||||||

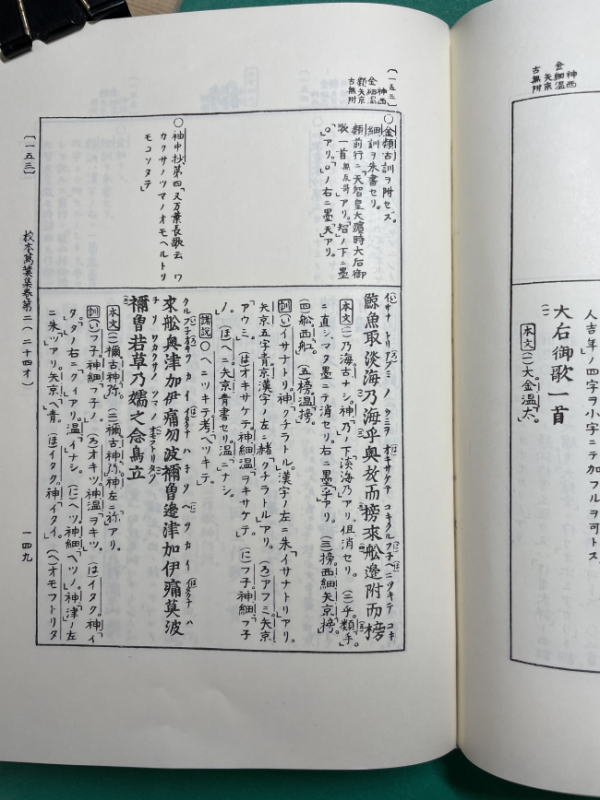

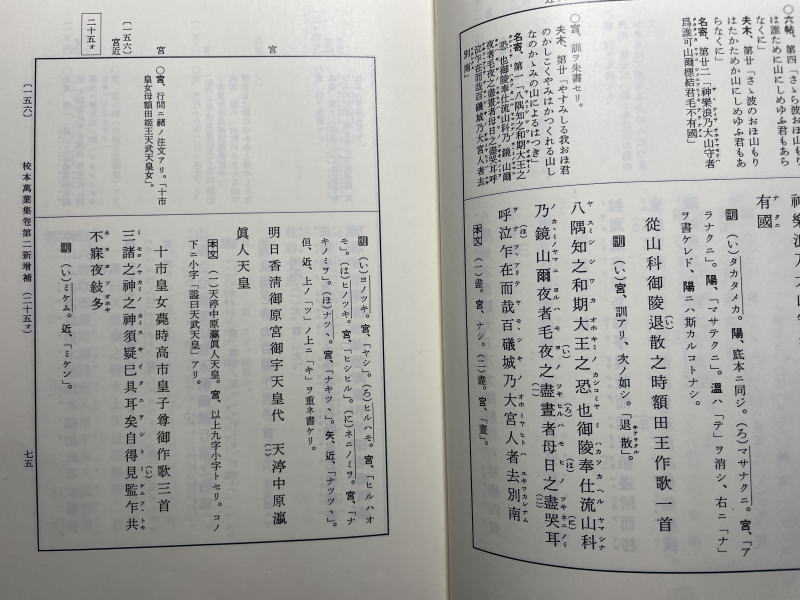

| 巻二155 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集

|

||||||||

| 活字附訓本 | 附訓本 |

|

|||||||||

| 「題詞」考 | 拾穂抄 | 從 [ヨリ] 2山科御陵 [ヤマシナノミサヽキ] 1退散 [マカル] 時作歌一首 額田王從山科 天智の御陵也水鏡公事根源等いは天智御狩に出給ひて御行方なし御沓有しをしるしに山陵をつくといへり日本紀には無其説題 |

|||||||||

| 代匠記 | 從山科御陵退散之時額田王作歌一首 天武紀上云、是月【元年五月】朴井連雄君奏2天皇1曰、臣以v有2私ノ事1獨リ至2美濃1、時 朝廷 [ミカト] 宣2美濃尾張兩國ノ司1曰、爲v造2山陵ヲ1豫差2定人夫1則人 別 [コトニ] 令v執v兵、臣 以爲 [オモハク] 非v爲2山陵1必有v事矣、若不2早ク避1、當v有v危歟、延喜式第二十一諸陵式云、山科陵、【近江大津宮御宇天智天皇、在2山城國宇治郡1、兆域東西十四町、南北十四町、陵戸六烟、】 |

||||||||||

| 童蒙抄 | 從山科御陵退散之時額田王作歌一首 やましなのみさゝきよりまかであらくるとき、ぬかだのおほきみつくりたまふうたひとくさ 山科御陵 延喜式第廿一諸陵式云、山科陵。【近江大津宮御宇天智天皇、在2山城國宇治郷1兆域、東西十四町、南北十四町、陵戸六烟】陵、字書曰、大阜也、後高也、又帝王所v葬曰2山陵1。釋名曰、陵、隆也、體隆高也。喪葬令義解云、帝王墳墓如v山如v陵故謂2之山陵1。此陵の事、水鏡の説により給ひて歟、一條禅閤も公事根源抄に、あやしき説をしるし給へども天皇崩御の事は紀に明文ありて、此集にも如v此御不豫の御ときより、崩御の義、御葬の事迄の歌どもありて、うたがはしき事もなき御事也。御沓を藏め奉りて、御陵となし奉るとの説は、沙彌延鎭が事をとりちがへたる義なり。松下見林考文あり。尤しかるべき説也。さて日本紀を考ふるに、天智天皇の御葬禮は紀に脱せり。天武帝と大友皇子との御軍によりて、御葬禮の儀式は史の闕文歟。しかれども御葬禮被v行し事は、此集に如v此あれば、此葬禮はありしと見えたり 退散之時 御葬の事につどひ奉る諸司百官の人々、みな事果てかへりしぞくの時也 額田王 前に注せり。王も御葬禮の供奉にしたがひ給ふ歟。たゞし退散の時を察し給ひてよみ給ふか決しがたし |

||||||||||

| 万葉考 | 從 [ヨリ] 2山科御陵 [ヤマシナノミハカ] 1退散之時 [アラケマカルトキ] 、 諸陵式に、山科ノ陵天智天皇、山城國宇治郡と有是なり、今も山科の御廟とて山上にもりあり 紀に、十年十二月乙丑、天皇崩2近江宮1、癸酉 [十一日] 殯2新宮1と見ゆ、さて亂れ有て、天武天皇の三年に至て、此陵は造らせ給へり、御葬且此御陵づかへも此時有しなるべし、しかる時は淨御原宮の下に入べけれど、專らのことわりにつきて、こゝに載られつらん、 額田ノ姫王ノ作歌 |

||||||||||

| 略解 | 從2山科御陵1退散之時額田王作歌一首 諸陵式山科陵は、天智天皇山城國宇治郡と有る是なり。紀に十年十二月乙丑、天皇崩2近江宮1癸酉殯2新宮1と見ゆ。さて亂有りて天武天皇三年に至りて此陵は造らせ給へり。御葬御陵つかへも此時有りしなるべし。 |

||||||||||

| 攷證 | 從2山科御陵1。退散之時。額田王作歌。一首。 山科御陵。 山科御陵は、天智天皇の御陵なり。されど、この書紀に、この御陵に、葬奉る事をのせられず。たゞ天武天皇元年紀に(山陵を造らん [(マヽ)] せらるゝよしあり。その後、文武天皇三年紀に、十月甲午、欲v營2造越智山科二山陵1也と見えて、延喜諸陵式に、山科陵、近江大津宮御宇天智天皇、在2山城國宇治郡1、兆域東西十四丁、南北十四丁、陵戸六烟云々と見えたり。猶くはしくは、前王廟陵記、また蒲生秀實が山陵志などにつきて見るべし。さて、御陵は、みはかとよむべし。古事記に、御陵とあるは、眞淵、みなみはかとよまれき。書紀仁徳紀に、難波荒陵 [ナニハノアラハカ] 云々。源氏物語須磨卷に、院の御はか云々とあり。またみさゝぎとよまんも、あしからず。陵は、新撰字鏡に、凌同、力承反、大阜曰v陵、乎加又豆不禮、又彌佐々木云々。和名抄葬送具に、日本紀私記云、山陵【美佐々岐】云々など見えたり。されど既に前にも、みはかとよめれば、こゝもしかよむべし。 退散 [アラケマカル]。 こは、御陵に葬り奉りて、しばしがほどは、常に仕奉りし人たちの、晝夜御陵に仕奉りてありしが、ほどへて退散するなる事、前に見ゆるがごとし。さて、退散は、考にあらけまかるとよまれしによるべし。あらくは、古事記下卷に退、書紀神代紀上下散去などをよみ、又舒明紀に散卒をあらけたるいくさとよみて、つどへる者のまかりちるをいへる也。土佐日記にけふ海あらけ、磯に雪ふり、浪の花さけり云々とあるも、岩などにふれて、浪の散るをあらけとはいへり。 |

||||||||||

| 古義 | 從 [ヨリ] 2山科御陵 [ヤマシナノミサヽギ] 1退散之時 [アガレルトキ] 。額田王作歌一首 [ヌカタノオホキミノヨミタマヘルウタヒトツ]。

山科ノ御陵は、諸陵式に、山科陵 (近江ノ大津ノ宮ニ御宇シ天智天皇、在2山城ノ國宇治ノ郡ニ1、兆域東西十四丁南北十四丁、陵戸六烟、) とあり、今も山科の御廟とて、山上に杜ありと云り、書紀に、十年十二月乙丑、天皇崩2于近江宮1、癸酉、殯2于新宮1とみゆ、さて亂 [ヨノサワギ] ありて、天武天皇三年に至て、此ノ陵は造らせ給へり、御葬リ御陵 奉仕 [ツカヘ] も、此時にありしなるべし、之ノ字、拾穗本にはなし、 |

||||||||||

| 全釈 | 從2山科御陵1退散之時、額田王作レル歌一首 山科御陵は天智天皇の御陵。文武天皇三年十月にこの陵を營まれたことが續紀に見えてゐる。この歌は葬送の後一年で退散した時の作である。 |

||||||||||

| 全註釈 | 從2山科御陵1退散之時、額田王作歌一首 山科の御陵より退散 [あらけまか] りし時に、額田の王の作れる歌一首 從山科御陵 ヤマシナノミハカヨリ。山科の御陵は、天智天皇の山陵をいう。歌詞に山科の鏡の山といい、今、京都市東山區に入る。御陵は、ミササギともいうが、歌中には、ミハカと讀むように見える。 退散之時 アラケマカリシトキニ。御陵に奉仕することを終わつて退出した時である。 |

||||||||||

| 評釈 | 山科の御陵 天智天皇の御陵。今、京都市東山區御陵町にある。これは古、天皇の親しい皇族方や大臣その他側近に奉仕した人々が、一定の期間御陵に晝夜分番交代して仕へ、その人々が退散する時の歌である。その期間を考は一年といつてゐる。 | ||||||||||

| 注釈 | 從2山科御陵1退散之時額田王作歌一首 「山科御陵」は天智天皇の陵で、諸陵式に山科陵を「在2山科国宇治郡1」と注してゐる。今京都市東山區山科御陵町にある事既に (一四八) の訓釈の條で述べた。「陵」は新撰字鏡 (九) に「弥佐々支(ミササキ)」とあり、和名抄 (七) に「日本紀私記云、山陵、美佐々岐(ミササキ)」とあるが、本文の歌の「御陵」は「ミハカ」と訓むべきもののやうである。 「退散」を考に「アラケマカル」と訓んでゐる。退は集中にマカルと訓だ例 (3・二五七、その他) があり、散は集中にアラクの読例はないが、崇神記、神代紀上、宣化紀その他には散(ア)ラクと訓みならはしてゐるので考の訓も妥当なやうであるが、仁賢紀、崇峻紀などには散を「アカル」と訓まれてをり、孝徳紀には「入v京朝集者。且莫2退散1聚2侍於朝1」(大化二年二月) とあつてマカリアカルと訓まれてゐるやうに、今もその例と同じくマカリアカリシトキと訓むべきか。攷證に「こは、御陵に葬り奉りて、しばしがほどは、常に仕奉りし人たちの、晝夜御陵に仕奉りてありしが、ほどへて退散する」事と云つてゐる如く、この事は天子の場合に限らず、徒然草に「人のなきあとばかり悲しきはなし」の條に「中陰の程山里などに移ろひて云々」、その「果ての日」「散り散りに行きあかれぬ」の言葉が見える。額田王の挽歌は前 (一五一) にも出てゐた。 |

||||||||||

| 全注 | 從山科御陵退散之時額田王作歌一首 山科御陵より退(まか)り散(あら)くる時に、額田王の作る歌一首 原文「從山科御陵退散之時額田王作歌一首」。山科御陵は、天智天皇の山科陵。現在の京都市東山区山科御陵町にある。「退」は万葉名義に「他潰反退却・罷」とあり、「マカル」と訓む。「散」は、玉篇逸文に「分流飛走不聚」とあり、新撰字鏡にも「分也」と注する。ばらばらになる状態を言うのであって、日本書紀古訓に「散」を「アラク」と訓でいるのに従ってここも「アラク」と訓む。なお、この題詞に「退散之時」とあるのは、壬申の乱の直前、近江方と天武(大海人皇子)方との間に緊張が高まり、山陵に奉仕していた人たちもそれを切り上げて別れてゆかざるをえなかったことを表している。その点について、【考】の條に述べる。 【考】天智の殯宮と壬申の乱 既述のとおり (一四七歌参照)、天智天皇の崩御は十年十二月三日、殯の開始は十二月十一日であった。その殯宮の儀礼がいつ終わり、山陵に埋葬されたか、日本書紀には記述がない。舒明天皇が舒明十三年十月九日に崩じ、十八日に殯の儀が始められ、皇極元年十二月二十一日に滑谷岡に葬られていることや、天武天皇が朱鳥元年九月九日に崩じて後、十一日に殯宮が南庭にたてられ、二年二ヵ月経た持統二年十一月十一日大内陵に葬られていることから考えると、天智天皇の場合も一年以上の殯宮儀礼が行われるはずだったと想像されるのであるが、その点を書紀には伝えない。あるいは、壬申の乱との関係で、殯宮儀礼の完了と、山陵の完成を待たずにあわただしく人々が別れて行くということもあったのであろうか。笹山晴生「『從山科御陵退散之時額田王作歌』と壬申の乱」(国文学昭和五十三年四月) に、右の点について、次のように記す。

この推測が正しいのであろう。澤瀉注釈や中西進『万葉の長歌』に、徒然草の「人のなきあとばかり悲しきはなし」の段を引用し、法事の果ての日に、「散り散りに行きあかれ」とあるのを、この歌と類似する内容として記しているのは、その意味で、ややずれていることになる。 |

||||||||||

| 新大系 | 【脚注】「退散」 「退散」は、ばらばらに別れ去る意の漢語。日本書紀 (孝徳紀)・大化二年二月條の「京に入りて、朝集する者、且 (しまらく) 退散 (まかりあかつこと) なくして朝に聚 (つど) ひ侍れ」も、後漢書などの史書の表現を借りたもの。歌末尾の「行き別れ」に当たる。その「山科御陵退散之時」は、天皇崩御が天智十年十二月、壬申の乱が翌年六月なので、その頃と思われる。 |

||||||||||

| 「恐也」注 | 拾穂抄 | やすみしるわかおほきみのかしこみやみはかつかへるやましなのかゝみの山によるはもよのつきひるはもひのつきねにのみをなきつゝありてやもゝしきのおほみや人はゆきわかれなん 八隅知之和期大王恐也御陵奉仕山科乃鏡山尓夜者毛夜之盡晝者母日之盡哭耳乎泣乍在而哉百磯城乃大宮人者去別南 かしこみや 恐也いともかしこきとたつとみし詞也 |

|||||||||

| 万葉考 | 八隅知之 [ヤスミシヽ]、和期大王之 [ワゴオホキミノ]、恐也 [カシコシヤ]、 也は與に通ふ辭、 | ||||||||||

| 略解 | 八隅知之。和期大王之。恐也。御陵奉仕流。山科乃。鏡山爾。夜者毛。夜之盡。晝者母。日之盡。哭耳呼。泣乍在而哉。百磯城乃。大宮人者。去別南。 やすみしし。わごおほきみの。かしこきや。みはかつかふる。やましなの。かがみのやまに。よるはも。よのあくるきはみ (ことごと)。ひるはも。ひのくるるまで (ことごと)。ねのみを。なきつつありてや。ももしきの。おほみやびとは。ゆきわかれなむ。 カシコキヤのヤはヨに通ふ詞、卷二十、可之故伎也天のみかどをと有り。御ハカ喪葬令義解に、帝王墳墓如v山如v陵故謂2之山陵1と有り。後にはミサザキとのみ言へど古くはミハカと言ひしなるべし |

||||||||||

| 攷證 | 八隅知之 [ヤスミシヽ]。和 [ワ] 期 [ゴ・ガ] 大王之 [オホキミノ]。恐也 [カシコキヤ]。御陵 [ミハカ] 奉仕流 [ツカフル・ツカヘル]。山科乃

[ヤマシナノ]。鏡山爾 [カヽミノヤマニ]。夜者毛 [ヨルハモ]。夜之盡 [ヨノコトゴト》。晝者母日之盡 [ヒルハモヒノコトゴト]。哭耳呼 [ネノミヲ]。泣乍在而哉

[ナキツヽアリテヤ]。百礒城乃 [モヽシキノ]。大宮人者 [オホミヤヒトハ]。去別南 [ユキワカレナム]。 恐也 [カシコキヤ・カシコミヤ]。 舊訓、かしこみやと訓。考には、かしこしやとよまれしかど、かしこきやとよむべし。このかしこしと云言は、本はかしこみおそるゝ意なれど、こゝは、かたじけなき意にいへるなり。集中、祝詞、宣命など、あぐるにいとまなし。さて、宣長云、恐也を、かしこみや、かしこしやなどゝよめるは、わろし。かしこきやとよむべし。やは添たる辭にて、かしこき御陵 [ミハカ] といふ意也。廿卷【五十四丁】に、可之故伎也安米乃美加度乎 [カシコキヤアメノミカトヲ] 云々。この例也。また八卷【卅丁】に、宇禮多岐也志許霍公鳥 [ウレタキヤシコホトヽキス] 云々。これらの例をもおもふべし云々といはれつるがごとし。 |

||||||||||

| 古義 | 八隅知之 [ヤスミシヽ]。利期大王之 [ワゴオホキミノ]。恐也 [カシコキヤ]。御陵奉仕流 [ミハカツカフル]。山科乃 [ヤマシナノ]。鏡山爾

[カヾミノヤマニ]。夜者毛 [ヨルハモ]。夜之盡 [ヨノコトゴト]。晝者母 [ヒルハモ]。日之盡 [ヒノコトゴト]。哭耳呼 [ネノミヲ]。泣乍在而哉

[ナキツヽアリテヤ]。百磯城乃 [モヽシキノ]。大宮人者 [オホミヤヒトハ]。去別南 [ユキワカレナム]。 恐也 [カシコキヤ] の也 [ヤ] は、助辭にて余 [ヨ] と云むが如し、恐き御陵とつゞく意なり、廿ノ卷に、可之故伎也安來乃美加度乎 [カシヨキヤアメノミカドヲ] となり、(この例なり、八ノ卷に、宇禮多伎也志許霍公鳥 [ウレタキヤシコホトヽギス]、これらも其ノの例なり、) |

||||||||||

| 全註釈 | やすみしし わご大君の かしこきや 御陵 [みはか] つかふる 山科 [しな] の 鏡の山に 夜 [よる] はも 夜のことごと 晝はも 日のことごと

哭 [ね]のみを 泣きつつありてや ももしきの 大宮人は 行き別かれなむ 八隅知之 [ヤスミシシ] 和期大王之 [ワゴオホキミノ] 恐也 [カシコキヤ] 御陵奉仕流 [ミハカツカフル] 山科乃 [ ヤマシナノ] 鏡山尓 [カガミノヤマニ] 夜者毛 [ヨルハモ] 夜之盡 [ヨノコトゴト] 畫者母 ヒルハモ] 日之盡 [ヒノコトゴト] 哭耳呼 [ネノミヲ] 泣乍在而哉 [ナキツツアリテヤ] 百磯城乃 [モモシキノ] 大宮人者 [オホミヤビトハ] 去別南 [ユキワカレナム] 恐也 カシコキヤ。ヤは用言の連體形に附く感動の助詞。かしこき御墓と續く語法である。カシコキは恐縮に堪えない。おそれおおい。 |

||||||||||

| 注釈 | 八隅知之 和期大王之 恐也 御陵奉仕流 山科乃 鏡山尓 夜者毛 夜之盡 晝者母 日之盡 哭耳呼 泣乍在而哉 百礒城乃 大宮人者 去別南 やすみしし わごおほきみの かしこきや みはかつかふる やましなの かがみのやまに よるはも よのことごと ひるはも ひのことごと ねのみを なきつつありてや ももしきの おほみやひとは ゆきわかれなむ 【訓釈】かしこきや 恐れ多い、の意で次の句へかかる連体修飾語で、「や」は「石見のや」(一三二) の「や」と同じく、間に挿入した詠歎の助詞。「可之古伎夜 (カシコキヤ) 美許等加我布理(ミコトカガフリ)」(20・四三二一)、「可之故伎也 (カシコキヤ) 安米乃美加度(アメノミカド)」(20・四四八〇) の例に同じ。原文「恐也」とあつて旧訓カシコミヤとあつたのを「玉の小琴」に改めたのが正しい。

|

||||||||||

| 全注 | やすみしし わごおほきみの かしこきや みはかつかふる やましなの かがみのやまに よるはも よのことごと ひるはも ひのことごと ねのみを なきつつありてや ももしきの おほみやひとは ゆきわかれなむ 八隅知之 和期大王之 恐也 御陵奉仕流 山科乃 鏡山尓 夜者毛 夜之盡 晝者母 日之盡 哭耳呼 泣乍在而哉 百礒城乃 大宮人者 去別南 【注】かしこきや 「や」は間投助詞。「カシコキ」は、次の「御陵」を修飾する。陵は「ミササギ」とも訓むが (新撰字鏡に美佐々岐の訓がある)、ここはハカ。 |

||||||||||

| 原文「御陵奉仕流」訓・考 | 童蒙抄 | 八隅知之和期大王之恐也御陵奉仕流山科乃鏡山爾夜者毛夜之盡晝者母日之盡哭耳呼泣乍在而哉百磯城乃大宮人着去別南 やすみしゝ わがおほきみの かしこきや みはかつかふる 山しなの かゞみのやまに くるればも よのあくるまで ひるはもは ひのくるゝまで ねのみおらひ いさちつゝありてや もゝしきの おほみやびとは ゆきわかれなむ 御陵奉仕流 みはかつかふるとよむべし。於2御陵所1つかへまつる儀式の事どもある也 |

|||||||||

| 万葉考 | 御陵奉仕流 [ミハカツカヘル]、皇朝の古へは、天皇の山陵をも御墓 [ミハカ] といひつらん、こゝに御陵とは書しかど、みさゞきと訓ては、句調のかなはねば、みはかと訓べき事しらるればなり、さて墓をはかといふも、古へよりの言と見えて、(卷十二) おもへ者 歟 [カ] てふ言に思墓と借、武蔵國に荒墓ノ郷和名抄に出たり、から國も陵は暫後にて、冢墓ぞ古へなりける、【三秦記に、名2天子冢1曰2長山1、漢曰v陵、故通名2山陵1、〇喪葬令義解に、帝王ノ墳墓如v山如v陵、故謂2之山陵1、】 | ||||||||||

| 攷證 | 御陵 [ミハカ] 奉仕流 [ツカフル・ツカヘル]。 陵は、はかとよむべき事、まへにいへるがごとし。また廣雅釋邱に、陵冢也云云。後漢書光武帝紀注に、陵謂2山墳1云々。水經渭水注に、長陵亦曰2長山1也、秦名2天子冢1曰v山、漢曰v陵、故通曰2山陵1矣云々とあるがごとく、天子と庶人とを、たゞ文字のうへにてわけたるのみ。訓はたがふ事なし。さて、宣長云、奉仕流は、つかふるとよむべし、つかへると訓るは誤り也。 |

||||||||||

| 古義 | 御陵奉仕流 [ミハカツカフル] とは、御陵をミハカと訓、(舊本訓のまゝなり、) さて古ヘは、天皇のをも、なべては美波加 [ミハカ] と云けむを、やゝ後に、天皇のをば美佐々伎 [ミサヽキ] と申し、自餘 [ホカ] のをば波可 [ハカ] と稱て分てるなるべし、喪葬令義解に、帝王ノ墳墓、如v山ノ如v陵ノ、故謂2之山陵ト1、三秦記に、名2天子冢1曰2長山1、漢ニハ曰v陵、故通シテ名2山陵ト1、とあれど、そは字のうへのさだにこそあれ、詞には美波可 [ミハカ] とぞいひけむ、四ノ卷に、吾背子爾復者不相香常思墓 [ワガセコニマタハアハジカトオモヘハカ]、和名抄に、武藏ノ國 荒墓 [アラハカノ] 郷などあれば、波可 [ハカ] と云も、古へよりの言なり、)さて波可 [ハカ] といふ名ノ意は、葬處 [ハフリカ] なり、ハフの切フとなり、リは活用言にて、連ネ言ときは、自ラ省かる常ノ例なれば、フカとなるを、フとハは親 [チカ] く通ふまゝに、ハカとはいへるなるべし、(新撰萬葉に、葬處無見湯留 [ハカナクミユル]、また蝉之葬處無佐 [セミノハカナサ]、また葬處無鴈介留 [ハカナカリケル]、また五十人童葬處砥 [イヅコヲハカト]、などあるも、義を得て、墓を葬處と書ることのありしを、借て用ひられしものなり、荒木因氏説に、墓は終處 [ハテカ] なり、といへるはいかにぞや身命 [イノチ] の終 [シヌ] るをはつるといふは、もとよりのことなれど、その身命の終 [ハテ] たる人ノ屍を、葬れる處を、終處 [ハテカ] といふべき理あらざるをや、) 奉仕流は、造リ奉るなり、凡て上の御爲に造り奉るを、つかふるといふ例、既く上に云、 | ||||||||||

| 全釈 | やすみしし わご大君の かしこきや 御陵仕ふる 山科の 鏡の山に 夜はも 夜のことごと 晝はも 日のことごと 音のみを 泣きつつありてや 百磯城の 大宮人は 行き別れなむ 八隅知之 [ヤスミシシ] 和期大王之 [ワゴオホキミノ] 恐也 [カシコキヤ] 御陵奉仕流 [ミハカツカフル] 山科乃 [ヤマシナノ] 鏡山爾 [カガミノヤマニ] 夜者毛 [ヨルハモ] 夜之盡 [ヨノコトゴト] 晝者母 [ヒルハモ] 日之盡 [ヒノコトゴト] 哭耳呼 [ネノミヲ] 泣乍在而哉 [ナキツツアリテヤ] 百礒城乃 [モモシキノ] 大宮人者 [オホミヤビトハ] 去別南 [ユキワカレナム] 御陵奉仕流 [ミハカツカフル] ―― 御陵を造ることを、鄭重にかく言つたのである。天皇の御爲にするのであるから、奉仕流 [ツカフル] と言つたのだ。 |

||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】御陵仕ふる 御陵は題詞の條で述べたやうに、ミササキとも訓まれてゐるが、ここは音数の関係から「ミハカ」と訓まれたものと認められる。「陵」の文字については攷證に水経の渭水の注「長陵亦曰2長山1也、秦名2天子冢1曰v山、漢曰v陵、故通曰2山陵1」とあるを引いて、天子の墓を文字の上でわけたのみだと述べてゐる。「仕ふる」は原文「奉仕流」とあるやうに奉仕の意であるが、それは単に御陵の清掃とか供御とかの奉仕のみでなく、御陵そのものの造営に奉仕する意にも用ゐられてゐる。 |

||||||||||

| 新全集 | 【頭注】御陵仕ふる この「仕フ・仕ヘ奉ル」は造営建設を意味する。 |

||||||||||

| 「鏡山」注 | 拾穂抄 | かゝみの山 御廟 野 [ノ] の上の山也 | |||||||||

| 童蒙抄 | 鏡山爾 山科の御陵の地名也 | ||||||||||

| 万葉考 | 山科乃 [ヤマシナノ]、鏡山爾 [カヾミノヤマニ]、 山城なり、近江豐前にも同名の山あり、 | ||||||||||

| 略解 | 山科の鏡の山 山城なり。近江豐前にも同名の山有り | ||||||||||

| 攷證 | 山科乃 [ヤマシナノ]。鏡山爾 [カヽミノヤマニ]。 山城國宇治郡なり。和名抄郷名に、山城國宇治郡山科【也末之奈】云々と見えたり。鏡山は、山城に、在2御陵村西北1、圓峯高秀、小山環列、行人以爲v望云々と見たり。考云、近江豐前にも、同名の山あり云々。 |

||||||||||

| 古義 | 山科 [ヤマシナ]、九ノ卷十一十三の卷などにも見えたり、山品 [ヤマシナ] とも書たり、和名抄に、山城國宇治ノ郡山科(也未之奈 [ヤマシナ]

とあり、 鏡山 [カヾミヤマ] は、山城ノ國山科なり、近江豐前にも同名の山あり、混 [マガ] ふべからず、 |

||||||||||

| 全釈 | 山科乃鏡山爾 [ヤマシナノカガミノヤマニ] ―― 天智天皇の御陵を、山科鏡山陵と今も申す。「日岡の東、大字御陵の北に在り。後山を鏡山と云ひ、傍に鏡池あり。今琵琶湖疏水陵畔を繞る」と大日本地名辭書に記してある。 | ||||||||||

| 全註釈 | 山科乃鏡山尓 ヤマシナノカガミノヤマニ。京都市東山區の地で、もと鏡の山と言つた。 | ||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】鏡の山 山城志宇治郡に鏡山として「在2御陵村西北1、円峰高秀、小山環列、行人以為v望」とある。雍州府志 (九) には「在2陵山東1,斯麓有2鏡池1云々」とある。今その名を残さないやうであるが、御陵の北の山をさすか。 |

||||||||||

| 全注 | 【注】山科の鏡の山 鏡山は、山科御陵御廟野町の天智陵からその後方にかけての山を指す (犬養孝『万葉の旅』)。国鉄山科駅の西北一キロ餘の場所。 |

||||||||||

| 原文「夜者毛 夜之盡 晝者母 日之盡」訓・注・考 | 拾穂抄 | よるはもよのつき もは助字也見安云 終夜 [ヨスカラ] 也 ひるはも日のつき 見安云 日盡 [ヒネモス] 也云々も助字也大王天智のいともかしこきみはかを仕る山しなの鏡の山に終夜日盡ねに鳴て有てかくてはかなく退散せんかと歎く心なるへし |

|||||||||

| 代匠記 | 夜之盡日之盡、此詞下にもあまたあり、今按、ヨノコトコト日ノコトコトと和すべきか、神代紀に妹は忘れじ世のことことにとある御歌は、世の限にとのたまふ心と聞ゆれば、今も彼に准じて夜のかぎり日のかぎりと心得べし、 | ||||||||||

| 童蒙抄 | 夜者毛夜之盡 これを當家の流には義訓によむ也。古本印本のよみも義はおなじけれど、歌詞にしてはおだやかならず。よりてくるればもよのあくるまでとよむ也。者毛の二字は助語也。盡の字古本印本等晝の字にあやまれり。一本盡に書るを以て證とす

晝者毛日之盡 上に準じてひるはもは、日のくるゝまでと義訓によむなり。意はよはよもすがら、ひるはひねもすといふの義なり |

||||||||||

| 万葉考 | 夜者毛 [ヨルハモ]、 四言、 夜之盡 [ヨノアクルキハミ]、 八言、 晝者母 [ヒルハモ]、 四言、 日之盡 [ヒノクルヽマデ](卷十三)、崗本ノ天皇御製とて、晝波、日乃久流留麻弖、夜者、夜之明流 寸食 [キハミ] と有に依てよみぬ、こはいと古言にて、古言をば古言のまゝに用ること、集中に多き例なり、 |

||||||||||

| 略解 | 夜ルハモ云云、卷四、晝波日乃 久流留麻弖 [クルルマデ]、夜者夜之 明流寸食 [アクルキハミ] と書きたるに依るに、これはいと古言にて、古言をば古言のままに用ひる事集中に例多し 【追加ニ云ヘリ】 |

||||||||||

| 攷證 | 夜者毛 [ヨルハモ]。 四言の句也。毛は助字にてよるは也。 夜之 [ヨノ] 盡 [コトコト・ツキ]。 考云、卷十三 [今四] に、崗本天皇御製とて、晝波日乃久流留麻弖夜者夜之明流寸食 [ヒルハヒノクルヽマテヨルハヨノアクルキハミ] とあるに依てよみね。こはいと古言にて、古言をば、古言のまゝ用る事、集中に多き例也云々といはれしは、いかゞ。夜之盡 [ヨノコトコト] とよむべし。古事記上卷に、伊毛波和須禮士 [イモハワスレジ]、余能許登碁登爾 [ヨノコトゴトニ] 云々とあるも、世の盡にて、世のかぎりといふ意なり。本集此卷【卅五丁】に、赤根刺日之盡 [アカネサスヒノコトゴト] 云々。三【五十四丁】に、憑之人盡 [タノメリシヒトノコトゴト] 云々。五【六丁】に、久奴知許等其等美世摩斯母乃乎 [クヌチコトゴトミセマシモノヲ] 云々。又【廿九丁】布可多衣安里能許等其等 [ヌノカタキヌアリノコトゴト] 、伎曾倍騰毛寒夜須良乎 [キソヘトモサムキヨスラヲ] 云々などある、ことごとも、みな限りの意なり。これらの例をおして、こゝもことごととよまんとしるべし。呂覽明理篇注に、盡は極とも見えたり。 晝者母 [ヒルハモ]。 これも、母 [モ] は助字にて、晝者 [ヒルハ] 也。 |

||||||||||

| 古義 | 夜之盡 [ヨノコトゴト] は、終夜の謂なり、神代紀に、伊茂播和素邏珥譽能 [據鄧馭鄧]母 [イモハワスラニヨノコトゴトモ]、(齡 [ヨ] の盡 [コトゴト] もなり、盡 [コトゴト] の言同じ例ぞ、 日之盡は、終日の謂なり、 |

||||||||||

| 全釈 | 夜之盡 [ヨノコトゴト] ―― ヨノアクルキハミといふ訓はよくない。盡の字は、神之盡 [カミノコトゴト](二九九)・國之盡 [クニノコトゴト](三二二)・人之盡 [ヒトノコトゴト](四六〇) などの例によると、ここもヨノコトゴトとよむより外はない。 | ||||||||||

| 全註釈 | 夜者毛 ヨルハモ。モは感動の助詞で、夜はということを感動的に述べている。 夜之盡 ヨノコトゴト。コトゴトは悉くで夜の悉くである。一夜中の意。 畫者母日之盡 ヒルハモヒノコトゴト。晝は晝中。上の夜ハモ夜ノコトゴトと對句になつている。 |

||||||||||

| 全注 | 【注】夜はも夜のことごと昼はも日のことごと 夜と昼との対によって、夜も昼も止む時のないことを表す対句。コトゴトは、あのこともこのこともを原義とする名詞で、すべてを意味する。これに副詞語尾「ク」を加えた「コトゴトク」の形は現代でも一般に用いられるが、上代に確かな例を見ない。「国内許等其等見せましものを」(5・七九七) などの例によって、盡をコトゴトと訓む。なお、この対句の類例は、「昼波毛 日之尽 夜羽毛 夜之尽」(二〇四)、「昼者毛 日之尽 夜者毛 夜之尽」 (3・三七二) などに見られるが、いずれも「昼は…夜は…」の形で、「夜は…」を先行させた例は他にない。南方熊楠の推定したように (「往古通用日の初め」『全集』第四巻)、日没を通用日の始まりとすることが天智朝以前に行われていて、天武朝以後、その変化にともなって対句の表現も変わったと考えられる。注目すべき例である。 |

||||||||||

| 新全集 | 【頭注】夜はも― 下の昼ハモ注と対するが、このような場合ヒル・ヨルの順序で述べるのが通用。一日の始まりを日没からとする考えによるか。 |

||||||||||

| 原文「哭耳呼」訓・考 | 代匠記 | 呼はをめく心にをと用たり、下に叫ををと用たる此に同じ | |||||||||

| 童蒙抄 | 哭耳呼 古本印本等には晝なきとよめり。 晝の字の誤れると不v考故、一句によめるはあまりにつたなからんか。當家の傳にはねのみおらひとよむ也。ねのみおらひとは、今俗にも云なきさけぷ事也。此集中いくらも如v此よめる句例等不v及v擧万葉考 |

||||||||||

| 万葉考 | 哭耳呼 [ネノミヲ]、 四言、 | ||||||||||

| 攷證 | 哭耳呼 [ネノミヲ]。 哭は、音をたてゝ泣なり。集中皆おなじ。説文繋傳に、哭聲繁、故从2二口1、大聲曰v哭、細聲有v涕曰v泣云々とあるにてしるべし。 | ||||||||||

| 古義 | 哭耳呼 [ネノミヲ]、 呼ノ字、拾穗本には乎と作り、 | ||||||||||

| 全註釈 | 哭耳呼 ネノミヲ。 ネは泣く聲をいう。聲を出してのみ泣くというのであるが、哭泣ク、哭ニ泣ク、哭ノミ泣ク等、皆熟語句で、ただ泣くことをいう。ここでは外のことはせずに泣いてばかりの義に使つている。 |

||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】ねのみを― 「ねに泣く」とも「ねを泣く」とも云ひ、「いもぬる」(1・四六)、「いをねず」(20・四四〇〇) などの「い」が「ねる」ことの名詞であると同じく、「ね」は「泣く」ことの名詞で、それに「を」「に」の助詞を添へ、又は添へずに「泣く」をつづけたもので、その点も「いぬ」と同じく、「ねなく」(9・一八〇九) とも云つた。今はそれに更に「のみ」を加へたので、後世は「ねをのみぞ泣く」などの如く、「を」の下に「のみ」を加へたが、萬葉では今の如く、「ねのみを」と「のみ」を「ね」にすぐにつづけて用ゐた。泣いてばかりゐて、の意。「ね」は泣くことであるが、泣けば自然声にも立てる事になり、殊に鳥の場合などは鳴く事即ち声に立てる事であるから、「鳥の音」などと「音」の字を当てるやうになり、ものの「音(ね)」といふ言葉が生じたので、「ね泣く」の「ね」を「音」の意から出たと見る説が近頃見受けられるが、それは順序が逆だと私は考へる。「音(ね)」がもとであるならば「鳥音(トリガネ)」(13・三三三六)、「鶏音(トリガネ)」(10・二〇二一) の用字が多く見えるはずであるが、さうした例は集中三例のみで、あとは「鶴之哭(タヅガネ)」(3・三五二)、「鳥賀鳴(トリガネ)」(6・一〇五〇)、「春鳥能(ハルトリノ) 啼耳鳴乍(ネノミナキツツ)」(9・一八〇四)、「可母我鳴乃(カモガネノ) 左牟伎由布敝思(サムキユフヘシ)」(14・三五七〇) の如く「哭」「鳴」「啼」の文字の用ゐられてゐる事によつても「泣(ね)」より「音(ね)」へ、である事が認められよう。従つて「ね泣く」を声に出して泣くことと考へるのはまちがつてゐる (3・三〇一、4・四九八参照)。 |

||||||||||

| 全注 | 【注】ねのみを― 「哭」は、犬がなき叫ぶ意を本義とする文字。転じて人の哀しんで泣き叫ぶ意をあらわす。「鶴が哭鳴きて」(3・三五二) のように「ネ」に宛てる場合もあり、ここもその例。「ネナク」は、声をあげて泣くこと。澤瀉注釈に巻三の「哭には泣くとも色に出でめやも」(三〇一) の「ネニハナクトモ」は今の言葉で言えば「べそをかく」くらいの意味で、とくに声に出して泣くことを意味しないと記されているが、「剣大刀身に添ふ妹をとりみがね音をそ泣きつる手児にあらなくに」(14・三四八五) のように、単に泣くのではなく、声を出す意味が本義としてあったと考えるべきであろう。 |

||||||||||

| 新全集 | 【頭注】音のみを― 音ヲ泣クは号泣すること。このノミは専らそのことをする強めの用法。 |

||||||||||

| 原文「哭耳呼」古語辞典 | 【旺文社全訳古語辞典第三版】 「ねなく(音泣く・音鳴く)」 自動詞カ行四段 声をあげて泣く。(例)―故縁聞きて 知らねども 新裳のごとも 哭泣きつるかも 万9-1813 「ねになく(音に泣く)」 声を出して泣く。(例)わがそののうめのほつえにうぐひすの ねになきぬべきこひもするかな 古今恋一-498 「ねをなく(音を泣く)」 声を出して泣く。 〔発展〕 「音を泣く」の「音」は音・声であるから、「声をあげて泣く」という意味になる。従って「音(ね)をのみぞ泣く」は「音を泣く」を強調し、その動作に終始していることを表すので、「声をあげて泣いてばかりいる」の意になる。同じような例としては、「寝(い)を寝(ぬ)」があり、「ねむることを寝る」、つまり「ねむる」意となる。これを打消しの形に用いるのが「寝(い)も寝(ね)ず」「寝(い)も寝(ね)られず」で、「ねむることもしな」「ねむることもできない」の意となる。 |

||||||||||

| 【角川書店全訳古語辞典】 「ねなく(音泣く・音鳴く)」 自動詞カ行四段 声を出して泣く。(例)―知らねども 新裳のごとも 哭泣きつるかも 万9-1813 「ねになく(音に泣く)」〈和歌用語〉 声を出して泣く。(例)ねになきてひちにしかどもはるさめに ぬれにしそでととはばこたへむ 古今恋二-577 「ねをなく(音を泣く)」〈和歌用語〉「ねになく」に同じ。 |

|||||||||||

| 【三省堂例解古語辞典第二版】 「ね(音・哭)」 名詞 ① 〔哭〕なくこと ② 音、声、鳴く声にも鳴る音にもいう 〔要説〕 「ねな」「ねをなく」の場合は①で、泣(鳴)く声が出ても出なくてもよいが、「ねになく」の場合は②で、声を出して泣(鳴)く場合にいう 「ねのみし泣かゆ」〈連語・ゆ〉ただもう泣けてならない。 (例)つぎねふ 山背道を 人夫の 馬より行くに 己夫し 徒歩より行けば 見るごとに 音のみし泣かゆ そこ思ふに (万13-3328) |

|||||||||||

| 【岩波書店古義辞典机上版】 「ね (音)」《ナキ(鳴・泣)のナの転》 人・鳥・虫などの、聞く心に訴える音声。類義語オトは、はっきり聞こえる物のひびきや人の声など。コヱは、人の発声器官による音をいうのが原義 ① 声。 「― 鶴(たづ)が音(ね)の悲しき宵は国辺し思ほゆ」(万20-4423) ② 楽器などの音。心に訴えてくるものをいう。 「鈴が音の早馬駅家の堤井の水を給へな妹が直手よ」 (万14-3458) 「ねになく (音に泣く)」訴えるような声で泣く。 「思ひ出でて音には泣くともいちしろく人の知るべく嘆かすなゆめ」 (万11-2609) 「ねをなく (音を泣く)」声を立てて泣く。悲しい声で泣く。 「剣大刀身に添ふ妹を取り見がね音をぞ泣きつる手児にあらなくに」 (万14-3505) |

|||||||||||

| 原文「泣乍在而哉」訓・注 | 童蒙抄 | 泣乍在而哉 是を一句にいさちつゝありてやとよむ也。泣の字をいさちとよむ事は、日本紀をはじめ此集中めづらしからぬ訓なれば細注に及ばず。ねのみおらひもいさちといふも、みなかなしみのあまり、こゑを出し泣く事を云義也。ありてやは御陵の事につかへ奉る間は、おらひかなしみゐて、今はそれそれにかへりわかるゝと也 | |||||||||

| 万葉考 | 泣乍在而哉 [ナキツヽアリテヤ]、 八言、 | ||||||||||

| 古義 | 泣乍在而哉 [ナキツヽアリテヤ]、この哉 [ヤ] は歟 [カ] といはむがごとし、南 [ナム] の下にうつして意得べし、 | ||||||||||

| 全注 | 【注】なきつつありてや 「ナキツツ」の「ツツ」は継続の意。「ヤ」は疑問の助詞。「ネ」と「コヱ」とは同じく発声器官による音声をあらわすが、前者が人・鳥・虫などの声を広く指すのに対し、後者は人の音声を指すのが原義と言われる。 |

||||||||||

| 原文「百礒城乃」訓注 | 全注 | 【注】「ももしきの」 「礒」は「シ」の訓仮名。シはイシのイの脱落した形で、石・礒に宛てられる。「モモシキノ」は大宮人にかかる枕詞。「百石城」(6・一〇六一) と書かれた例もあり、多くの石を積み重ねて築いた城(き)の意味で大宮に冠せられたかと推測されている。オホミヤは、大(オホ)・御(ミ)・屋(ヤ)が原義で、宮廷に仕える人を大宮人と言う。 |

|||||||||

| 原文「去別南」注 | 代匠記 | 七條后のかくれ給へる時、伊勢がよめる歌に、秋の黄葉 [モミヂ] と人々は、己がちりちり別れなばといへると、今のゆきわかれなんと、感慨ひとし、 | |||||||||

| 童蒙抄 | 去別南 御葬禮の儀に、奉仕の諸司百官、其事終りぬれば、みなそこそこにかへりまかると也 | ||||||||||

| 攷證 | 去別南 [ユキワカレナム]。 考云、葬まして、一周の間は、近習の臣より舍人までもろもろ、御陵に侍宿 [トノイ] する事、下の日並知皇子尊の、御墓つかへする、舍人の歌にてしらる云々。 | ||||||||||

| 古義 | 去別南 [ユキワカレナム] は、別々に散去なむかとなり、葬リ奉りて一周の間は、近習の臣 [オミ] より舍人まで、御陵に侍宿する事なり、下の日並ノ皇子ノ尊の御墓づかへする、舍人の歌にてしらる | ||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「ゆきわかれなむ」 万葉考に「葬まして、一周の間は、近習の臣より舍人までもろもろ、御陵に侍宿 [トノイ] する事、下の日並知皇子尊の、御墓つかへする、舍人の歌にてしらる」とあるやうに、それまで共々奉仕してゐた人々が別れ別れに引きとつてゆく事であらうか、といふのである。 |

||||||||||

| 全注 | 【注】「ゆきわかれなむ」 ちりぢりに別れて行くのであろうか、の意。ナは完了の助動詞の未然形、ムは推量の助動詞ムの連体形で、係助詞ヤの結びとなっている。攷證に「こは、御陵に葬り奉りて、しばしがほどは、常に仕奉りし人たちの、昼夜御陵に仕奉りてありしが、ほどへて退散する」ことであろうと記す。山科陵の地で天智の殯宮儀礼が営まれたとすると、その儀礼に奉仕した大宮人たちの別れてゆくのを名残を惜しんで詠んだ歌と考えられる。壬申の乱との関係については、【考】の條参照。(上述「題詞」考) |

||||||||||

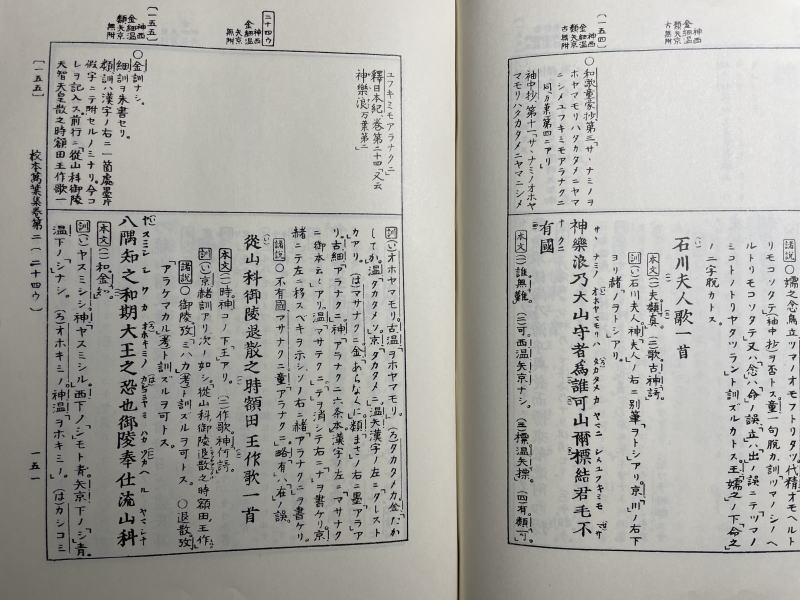

| 巻二156 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集

|

||||||||

| 活字附訓本 | 附訓本 |

|

|||||||||

| 「題詞」考 | 代匠記 | 「十市皇女薨時高市皇子尊御作歌三首」 聖武紀下云、七年是春將v祠2天神地祗1而天下悉祓禊之、竪2齋宮ヲ於/倉梯 [クラハシノ] 河上1、夏四月丁亥朔、欲v幸2齋ノ宮ニ1卜v之、癸巳食v卜、仍取2平旦 [トラ] 時1警蹕 [ミサキオヒ] 既動、百ノ寮 [ツカサ] 成v列、乘輿 [キミ] 命v葢以未v及2出行 [オハシマス] 1、十市皇女卒然病發薨2於宮中1、庚子葬2十市皇女於赤穗1、【神名帳云、赤穗神社、】天皇臨之降恩以發v哀、十市ノ皇女、初は大友ノ皇子の妃なり、今此御歌を見れば、更高市皇子妃となり給へるか、或はしのびて心を通はされけるなるべし、皇子尊と書るは、日並皇子かくれさせ給ひて後、此皇子太子に立せ給へば、撰者後を以て通してかけり、日本紀に、皇子尊をミカドミコトとよめり、 |

|||||||||

| 童蒙抄 | 「十市皇女薨時高市皇子尊御作歌三首 といちのひめみこ、みうせ給ふとき、たけちのみこのみことのみつくりうたみくさ」 十市皇女 十市は大和國郡の地名也。倭名鈔卷第五、國郡部云、大和十市【戸保知】。第一卷に注せる通天武のみ子にて母は額田王也 薨時 日本紀卷第廿九、天武天皇七年夏四月丁亥朔云々、癸巳云々、十市皇女卒然病發薨2於宮中1、云々。懷風藻葛野王の傳によるに大友皇子の妻也 薨 禮記曲禮云、天子死曰v崩、諸侯曰v薨、喪葬令云、凡百官身亡者、親王及三位以上稱v薨、五位以上及2皇親1稱v卒。延喜式云、六位以下達2於庶人1稱v死。白虎通云、諸侯曰v薨、國失v陽薨之言奄也、奄然亡也 高市皇子尊 天武天皇皇子也。母胸形徳善女尼子娘 尊 日本紀神代上卷、至尊曰v尊、自餘曰v命、並訓美擧等也。此皇子を尊と奉v稱事は、草壁皇子薨去の後、皇太子となり給ふ故也。尊稱して尊の字を加へたりと見えたり。持統紀に後皇子尊としるしたるも此み子の事也 |

||||||||||

| 万葉考 | 十市 [トヲチノ] 皇女、薨時 [スギタマヘルトキ]、 上にいへり、 七年四月七日、宮中にて頓に薨給ふ、同十五日に赤穗てふ所に葬、天皇臨て發哀 [ミネ] し給ふと紀に見ゆ、 高市ノ皇子ノ尊、御作歌、 此時は太子ならねど、後をめぐらして尊と書り、紀にもしかり、 |

||||||||||

| 攷證 | 十市皇女薨時。高市皇子尊御作歌。三首。 十市皇女。 天武天皇の皇女なり。上【攷證一上卅七丁】に出たり。書紀天武紀に、七年夏四月、丁亥朔、欲v幸2齋宮1、卜v之、癸巳、食v卜、仍取2平旦時1、警蹕既動、百寮成v列、乘與命v盖、以未v及2出行1、十市皇/卒 [(マヽ)] 然病發薨2於宮中1、由v此鹵簿既停、不v得2幸行1、遂不v祭2神祇1矣、庚子、葬2十市皇女於赤穗1、天皇臨v之、降v恩以發v哀云々と見えたり。 高市皇子尊。 この皇子の御事は、上【攷證二上卅二丁】に出たり。皇太子に立給ひしかば、尊とはかけり。この時は、まだ皇太子には、おはしまさねど、すべて極官を書べき例なり。 |

||||||||||

| 古義 | 十市皇女薨時 [トホチノヒメミコノスギマセルトキ] 。高市皇子尊御作歌三首 [タケチノミコノミコトノヨミマセルミウタミツ]。 十市ノ皇女は、既く出づ、薨賜ふことは、天武天皇ノ紀に、七年夏四月丁亥朔癸巳、云々、十市ノ皇女/卒然 [ニハカニ] 病發リテ、薨タマフ2於宮ノ中ニ1、庚子、葬2十市ノ皇女ヲ於赤穂ニ1、天皇/臨之降恩以發哀 [ミソナハシテミネナキシタマフ] とあり、さて此ノ皇女は、大友皇子の妃なりしを、左の御歌にて見れば、後に高市ノ皇子の心を通はされしにや、 高市ノ皇子ノ尊は、上に出づ、此ノ時はいまだ太子ならねど、はじめにめぐらして、尊と書り、 |

||||||||||

| 全釈 | 十市皇女薨時、高市皇子尊御作歌三首 十市皇女は天武天皇の皇女、御母は額田女王。既出(二二)。天武天皇紀「七年夏四月丁亥朔癸巳、十市皇女卒然病發薨2宮中ニ1庚子、葬2十市皇女ヲ於赤穗ニ1天皇臨之、降v恩以發哀」とある。高市皇子尊は天武天皇の皇子、既出(一一四)。ここに尊の字を添へたのは、後に皇太子とならせ給うたからである。 |

||||||||||

| 全註釈 | 十市皇女薨時、高市皇子尊御作歌三首 十市 [とをち] の皇女の薨 [かむさ] りたまひし時、高市 [たけち] の皇子の尊の作りませる御歌三首

【釋】 十市皇女 トヲチノヒメミコ。天武天皇の皇女。御母は額田の王。弘文天皇の妃として葛野の王を生んだ。壬申の亂後、大和に歸つて居られたが、天武天皇の七年四月に薨じた。既出(巻一、二二左註)。 薨時 カムサリタマヒシトキニ。天武天皇の七年、天神地祇を祭ろうとして、齋宮を倉梯 [くらはし] の河上に立てた。四月朔日に、天皇、その齋宮に幸しようとして日を占 [うら] なうに、七日が占に合 [かな] つた。その日朝早く、行列が既に整い、今や宮を出でようとした時に當つて、十市の皇女は、俄に病が起つて宮中に薨じた。これによつて行幸を止め、ついに神祇をお祭りにならなかつた。この神祇を祭ろうとされたのは、壬申の亂に勝つたお禮の意味であろうという。この時に當つて十市の皇女の急な薨去に會したのは深い意味があろぅと云われている。 高市皇子尊 タケチノミコノミコト。既出(卷一、一一四)。十市の皇女の異母の兄弟であるが、それ以上の事情は知られない。持統天皇の三年四月、皇太子草壁の皇子薨じ、その後、高市の皇子が儲位にましましたものと見えて、後の皇子の尊という。本集題詞左註において、皇子の尊と記しているのは、「日竝皇子尊」(草壁の皇子) とこの皇子とだけである。 |

||||||||||

| 注釈 | 【十市皇女薨時、高市皇子尊御作歌三首】 「十市皇女」は既出(1・二二)。天武天皇の皇女で、大友皇子(弘文天皇) の妃である。この皇女の薨ぜられた前後の事情については、(1・二二) の條でも述べたやうに、天武紀七年に、 是春、將祠天神地祗而天下悉祓禊之、竪齋宮於倉梯河上。夏四月丁亥朔、欲幸齋宮卜之、癸巳食卜。仍取平旦時、警蹕既動・百寮成列・乘輿命蓋、以未及出行、十市皇女、卒然病發、薨於宮中。由此、鹵簿既停、不得幸行、遂不祭神祗矣。 とあり、また、 庚子(十四日)、葬十市皇女於赤穗。天皇臨之、降恩以發哀。 とある。この天神地祗を祭らうとせられた事については新解にも「壬申の乱に勝つたお礼の意味であらうと解せられる」とあり、その祭の日に「卒然病發」とあり、「遂不祭神祗矣」とあり、更に「天皇臨之云々」とあるなど、言簡にさりげなく書かれてゐる中にただならぬ事情の伏在が推察されよう。 「高市皇子」も既出(一一四)。十市皇女と異母兄妹であり、新考には「大友皇子(弘文天皇) に崩じ給ひし後十市皇女は高市皇子と逢ひ給ひしならむ」と想像している。高市皇子は後皇子尊(一六九)とも申し、この皇子と日並皇子(一一〇)とには皇子尊と尊稱してゐる。御作は次の三首のみである。 |

||||||||||

| 全注 | 【十市皇女薨時高市皇子尊御作歌三首】「十市皇女の薨じし時に、高市皇子尊の作らす歌三首」 原文「十市皇女薨時高市皇子尊御作歌三首」で、古写本に異同はない。十市皇女は額田王の娘で、父は天武天皇。生年は未詳であるが、額田王と天武天皇(大海人皇子)との関係から孝徳朝(大化四年[648]ころ) ではなかろうかと思われる。皇女の夫君は大友皇子で、壬申の乱の時、敗死した。天武七年紀に、皇女の事を記して、「夏四月の丁亥の朔に、斎宮に幸さむとして占ふ。癸巳(七日)占に食(あ)へり。伋りて乎旦(とら)の時を取りて、警蹕既に動きぬ。百寮列を成し、乘輿蓋命して、以て未だ出行(おは)しますに及(いた)らざるに十市皇女、卒然(にはか)に病発りて、宮中に薨(みう)せぬ。」という。皇女の死によって行幸は中止され、斎宮における天神地祇祭祀のことも行われなかった。同月十四日、皇女は赤穂に葬られた。この行幸の目的は、壬申の乱に勝ったお礼の意味と言われ(新解)、皇女の死は抗議の自殺かとも解されている。先述の大化四年生まれという説によれば、三十一歳となる。夫の大友皇子は大化三年生まれであり、あるいは、もう少し皇女の年齢は下げて考えるべきかもしれない。以下の三首は、皇女のなくなった時、異母兄(長兄)高市皇子の詠んだ歌である。高市皇子は既出(一一四歌)。「皇子尊」と記しているのは、日並皇子薨去後、皇太子になったので、後の称呼をさかのぼって用いたもの(代匠記)。 |

||||||||||

| 難訓 「巳具財耳矣自得見監乍共」 諸注一首解 |

拾穂抄 | 明日香清御原ノ宮ノ御宇 十市皇女 [トヲチノヒメミコ] 薨 [ミマカリシ] 時ノ御作ノ歌三首【紀曰七年戊寅夏四月丁亥朔癸巳十市ノ皇女/卒然 [ニハカニ] 病/發 [ヲコリテ] 薨ス2於宮中ニ1】 高市ノ皇子尊 [ミコノミコト] みもろのや神の神すきいくにをしと見けみつゝともねぬよそおほき 三諸之神之神(みわか)須疑己具耳矣自得見監乍共不寝夜叙多 みもろのや神の神すき 三諸は三諸山なるへし次の哥に三輪山とよめり此哥難解或説ニ神の神杉すくにおしとは神杉過るとつゝけて十市皇女過去給ひしを惜む心也云々イ本ニヤ下句如何 |

|||||||||

| 代匠記 | 三諸之神之神須疑已具耳矣自得見監乍共不寐夜叙多 [ミモロノヤカミノカミスキイクニヲシトミケムツヽトモネヌヨソオホキ] ミモロノヤは、今按、難波の枕詞の押照を押照哉ともあれば、今もやの字を添へたる、あしくはあらねど三諸之とかきたればたゝみもろのと讀べしみもろともみむろとも云同じ山なり、此山にます神も三輪の大神なり、神杉は神木なり、イクニヲシト此句意得がたし、次の句も亦同じ、今按、此三首の次第を見るに、此歌は皇女の世におはせし時の事を重て悔て讀給へば、いくに惜とは行を惜とにて、第二の句までは杉を遇にからん爲の序なるべし、徒に逢ぬ月日の過行を惜となり、見監乍共はミケムツヽムタと點すべきか、むたは前に云ごとくともにといふ心なり、互に目には見つゝ人目を憚りて寢ぬ夜の多かりしが悔しくおぼさるゝとなるべし、見けむこそ心得がたきやうなれど、古語は今の耳には彷彿なる事多かり、或は監を見るともよめば、ミヽツヽトモニと点ぜば心得やすかるべし、 |

||||||||||

| 童蒙抄 | 三諸之神之神須疑巳具耳矣自得見監乍共不寐夜叙多 みもろの、神のかみすぎ、いめにのみ、見えけんながらも、ねぬよぞおほき 三諸之神之 古本印本には、みもろのやとよむ、四言一句の例を不v知歟。十市皇女このみもろの近邊にましませしか。また赤穗に葬ると紀にあれば、赤穗といふ所みもろの近所なるか。とかくさやうの縁にて、みもろとは端書したまふなるべし。尤みもろきといふ意をも含めて、みもろ三輪の義とも聞ゆる也 神須疑 みもろの杉は神木にて、上古も今も同體の神にて、しるしの杉などゝよめる也。神木なるゆゑ下にいめとありて、いめは齊忌の字の意にて、神すぎいむとうけたるもの也 巳具耳 これを古本印本ともに、いくにのみとよむ。いくにのみとの義は、何と云事ならんか。具の字は冥の字のあやまりと見えたるを、誤字のまゝにくとよまんこと其意得がたし。それも意通ずる義あらば、そのまゝにもよまんか。いくにのみといふ義いかんとも心得がたし。當家の傳に冥の字と見て、いめにとよむ意は、神すぎをいむとうけたる意にていめは夢也。いめと云までは何の意もなく神木の杉なれば、たゞいむといふ冠辭によみ出でたる義と見るなり。歌の意はいめにのみといふより夢にある也 矣自 古本印本ともにをしとよめり。いくにをしとはいかなる義をいふ事にや。矣の字は笶の字の誤れる也。よりて笶自の二字は訓字と見てのみとよむ也。しかれば夢にのみといふ義也 得見監乍共 これを一句字あまりに見えけんながらもとよむ也 此歌の意は、薨給ふ十市皇女なれば、現には見給ふ事は不v成。ゆめにのみは見え給ふらんながらも、深くなげきかなしみ給ふて、いねさせ給はぬ夜の多ければ、その夢にさへ見給はぬとの御歌也。三諸の神の神すぎとは、皇女の御在所此三諸の邊か又奉v葬しところそのあたりかの縁をもつて三諸とよみ出し給ひ、さていめといはん爲に、神の神すぎとは冠辭に置きたまふと見えたり。此歌古來よりいかんとも解釋する人なく、たまたまありといへども心得がたき義なれば、當家の傳は如v此よみ解也もし後學者正字の別本を得て後案を加へ、異見の解釋もあらば猶珍重ならんかし 荷田春満、萬葉集童子問 童子問 此歌の義いかなる事にや。仙覺抄にも此三首の内中の歌の注は書けれども、此歌と終の歌とには注釋もなし。ちからをよばざるなるべし。先生の賢按有べしや。流布の本も古本の訓もおなじことにて、みもろのやかみのかみすぎいくにをしとみけんつゝともねぬよぞおほき、かくはかなつけあれど義解なければ、いかなる意ともわきまへがたければ、此歌よめずとてさしおくかたにおとれり。いかゞよむべきや。 答 凡此集文字のたがひあれば、よめざるもことわり也。よめずとて案を加へたるはことわりならず。ちからにをよぶ案を盡して後學の人にをよぼすべし。可不は才學有人にまかす僻案あり。三諸之の三字をみもろのやとよむは非也。也の宇ありて之の宇なくば、みもろのやともよむべし、之の字ありてのやとはよまれず。いにしへは四言一句の例すくなからず。さればみもろのとばかりよむべし。神之神須疑、此五宇一句にて、みわのかみ杉とよむべし。己具耳矣自、此五宇一句にて、具は冥の字の誤り、矣は笑の字の誤りなるべければ、いめにのみとよむべし。此句の意は、いめは夢也、古語には夢をいめといへり。後には夢をゆめとのみおぼえて、いめといふことをしらぬ人おほし。この集を見ぬ人さおぼゆる也。此集に一所もゆめといふかなみえず、かなはみな伊目と有にてしるべし。しかれば夢に而己の義也。上に神の神杉といひて夢といへるば、いめといはむ爲に神杉をいへり。常の杉木に異にして、神の神杉は忌杉なれば、いめといふ冠句としるべし。得見監乍共、此五宇一句にて、みえけんながらもとよむべし。不寐夜叙多、此五宇一句にて、ねぬよぞおほきとよむべし。歌の意は、十市皇女神さりませば、うつゝに見たまふ事はならず、夢にのみはみえ拾ふべけれども、かなしみにたえねばめもあはず、打とけてねられもしたまはねば、夢にだにも見給はぬかなしみを詠給ふときくべき歌なり。 |

||||||||||

| 万葉考 | 三諸之 [ミモロノ]、 初句にみもろのと有は、皆四言なり、下に能 [ノ] を就 [ナル] に誤れる一つあり、そは冠辭考にくわしくす、 神之神須疑 [カミノカミスギ]、 此神杉は、手もふるまじく齋 [イメ] るといふを、夢 [イメ] にいひかけ給へるのみ、古は夢を伊米 [イメ] といひし故に、此つゞけ有なり、【(卷三)神名備能、三諸之山丹、隱藏 [イハフ] 杉、このいはふにひとし、】 已免乃美耳 [イメノミニ]、將見管本無 [ミエツヽモトナ]、 此二句かく草の手に書けんを、今本に、己具耳矣月得見監乍共と有は、字あまた誤れる事誰かしらざらん、然るを仙覺みだりなる訓をなしたり、【此十字をいくにをしと、みけんつゝともてふ訓をせしは、古へはさる言も有べしと思へるにや、古へこそ言は明らけきをしらぬ人、かゝることするなり、】 不寐夜叙多 [イネヌヨゾオホキ]、」 ある時は、かひなき夢にのみ見えつゝ、或夜はねずに戀明すことの多きとなり、本無とは、むなしといふ言なり、毛登の約は、毛なるを牟に轉じいへり、 |

||||||||||

| 略解 | 三諸之。神之神須疑。已具耳矣自得見監乍共。不寐夜叙多。 みもろの。かみのかみすぎ。[已具耳矣自得見監乍共] いねぬよぞおほき。 已の字より下十字、今本イクニヲシトミケムツツトモと、假字つきて有れど分きがたし。具一本目、矣一本笑に作る。翁は矣免乃美耳將見管本無と有りしが誤れるにて、イメノミニ、ミエツツモトナならむと言はれき。なほ考ふべし。 |

||||||||||

| 攷證 | 三諸之 [ミモロノ]。神之神須疑 [カミノカミスギ]。巳具耳矣自得見監乍共 [・イクニヲシトミケムツヽトモ]。不寐夜叙多 [ネヌヨソオホキ]。 三諸之 [ミモロノ]。 三輪の大神を申せり。この事は、上【攷證二上十一丁】にいへり。 神之神須疑 [カミノカミスギ]。 神は、一の句よりつゞきて、すなはち三輪の大神也。 神須疑 [カミスキ] は、本集四【四十八丁】に、味酒呼三輪之祝我忌杉 [ウマサケノミワノハフリカイハフスキ]、手觸之罪歟 [テフレシツミカ]、君二遇難寸 [キミニアヒカタキ] 云々。七【四十丁】に、三幣帛取神之祝我鎭齋杉原 [ミヌサトルミワノハフリカイハフスキハラ]、燎木伐殆之國手斧所取奴 [タキヽコリホトホトシクニテヲノトラレヌ] 云々。十【十七丁】に、石上振乃神杉神佐備而 [イソノカミフルノカミスキカミサヒテ] 云々などありて、また書紀顯宗紀に、石上振之神□[木+温の旁][カミスキ]、伐v本截v末云々ともあり。これ今の世にいふ神木なり。和名抄木類云、爾雅音義云、杉【音衫、一音□[糸+鐵の旁]、和名須木見2日本紀私記1、今案、俗用2□[木+温の旁]字1非也□[木+温の旁]字於粉反、桂也、唐韻云、似v松生2江南1、可3以爲2船材1矣、】云々と見えたり。 巳具耳矣自得見監乍共《・イクニヲシトミケムツヽトモ》。 この十字、誤字ありとおぼしく、心得がたし。考には、已免乃實耳爲見管本無《イメノミニミエツヽモトナ》を、草の手より誤りしものならんといはれしかど、なほ心ゆかず。ただ後人の考を待つのみ。略解に、具一本目、矣一本笑に作るとあり。 |

||||||||||

| 古義 | 三諸之 [ミモロノ]。神之神須疑 [カミノカムスギ]。已具耳矣 [カクノミニ]。自得見監乍 [アリトシミツヽ]。共不寐夜叙多 [イネヌヨゾオホキ]。 三諸は、三輪山なり、一ノ卷の奠器圓隣之 [ミモロノ] の歌の下に云るを合セ見べし、 神之神須疑 [カミノカムスギ] (之ノ字、類聚抄にはなし、)は、神木の□[木+温の旁]を尊みて云るなり、神之神と重ね云たるは、ふかくうやまひたまへるなり、さて神須疑 [カムスギ] は、皇女の薨 [スギ] 賜ふをよそへ賜へり、凡て物をもて、事をよそへたる例多し、此次下に、短木綿 [ミジカユフ] とあるも、皇女の御壽の短き意をよそへ賜ひ、四ノ卷に、眞野之浦乃與騰乃繼橋情由毛 [マヌノウラノヨドノツギハシコヽロユモ]、思哉妹之伊目爾之所見 [オモヘヤイモガイメニシミユル] とあるも、繼橋に繼て思ふ意をよそへ、十一に千早人宇治に、千早人宇治度速瀬 [チハヤヒトウヂノワタリノハヤキセニ]、不相有後我● [アハズアリトモノチモアガツマ] とあるも、速キ瀬に、速くの時といふ意をよそへたるなど、古歌の一ツの格なり、 第三四の御句、甚意得難し、誤リ字など多かるべし、(まづ舊本に、イクニヲシトミケムツツトモと訓るは、いふにもたらず、岡部氏が、已免乃美耳將見管本無、とありしを誤れるものぞとて、イメノミニミエツヽモトナ、とよみて解たれども、さらにうけられぬ謾リ説なり、かくて余もいと意得がてなるを、強て甞ミにいはゞ、)已は如ノ字、具は拾穗本に眞、また一本に目とあるも誤にて、是ノ字なるべし、矣は一本に笑とあるも誤にて、荷ノ字なるべし、自は有ノ字、見は之ノ字なるべし、監は、類聚抄には覽とあり、玉篇に、監ハ視也とあれば、何れにも有べし、共は宿ノ字の誤なるべし、さらば如是耳荷有得之監乍宿不寢夜叙多にて、カクノミニアリトシミツヽイネヌヨゾオホキ、とよむべし、 御歌意は、皇女の薨去しは、目ノ前に顯に見知たる事ながら、猶戀しく思ひて慕ひつゝ、寢ぬ夜の多きことよ、かく戀しく思ふとも、今はかひなきことなるものを、とのたまへるにや、(されど第三四の御句は、たゞ甞ミにいふのみなり、猶よくかへさひ考フべし、 |

||||||||||

| 全釈 | 三諸の 神の神杉 夢にをし 見むとすれども いねぬ夜ぞ多き 三 諸之 [ミモロノ] 神之神須疑 [カミノカミスギ] 巳具耳矣自 [イメニヲシ] 得見監乍共 [ミムトスレドモ] 不寐夜叙多 [イネヌヨゾオホキ] 亡クナラレタ十市皇女ヲ、(三諸之神之神須疑)夢ニデモ見ヨウト思フケレドモ、寢ラレナイ夜ガ多イノデ夢ニモ見ラレナイ。 三諸之神之神須疑 [ミモロノカミノカミスギ] ―― 三諸の神の神杉で、下に齋 [イ] とつづいて、夢の序詞としたものであらう。三諸は三輪山か。 巳具耳矣自得見監乍共 ―― この二句古來訓法が種々あるが、當れりと思はれるものがない。恐らく誤字があるのであらう。今は、具を目とし、得を將とし、乍を爲の誤として、イメニヲシミムトスレドモと訓む美夫君志説に從ふことにする。全註釈 〔評〕 亡き人を慕うて、せめてその姿を夢にでも見ようと思へど、それもかなはずと歎いた歌はかなり多く見えるが、蓋しこれ人情の常である。 |

||||||||||

| 全註釈 | 三諸の 神の神杉、 去年 [こぞ] のみを 夢 [いめ] には見つつ いねぬ夜ぞ多き。 三諸之 [ミモロノ] 神之神須疑 [カミノカムスギ] 己具耳矣 [コゾノミヲ] 自得見監乍 [イメニハミツツ] 共不v寝夜敍多 [イネヌヨゾオホキ] 【譯】三諸山の神木の杉のように、去年ばかりを夢には見ながら近づくことができないで、ねない夜が多いことだ。 【釋】 三諸之神之神須疑 ミモロノカミノカムスギ。ミモロは、神のよりつくところ。假字書きのものには、「美母呂」(古事記六一、九三、九五)、「三毛侶」(巻七、一〇九三)とあり、ミは甲類、ロは乙類の音である。ミは敬稱の接頭語であろうが、モロは不明である。從來ムロ(室)に同じとされていたが、室は、紀伊の國の地名に、牟漏、牟婁を室とも書き、樹名に、牟漏を室とも書いているのによれば、ロは甲類と見られ、三諸山を、三室山ともいうようであるが、語としては別語であろう。ミモロは、山名にもいい、山に関しては、「三諸著 [ミモロツク] 鹿脊山 [カセヤマ] 」(巻六、一〇五九)、「三諸就 [ミモロツク] 三輪山 [ミワヤマ]」(巻七、一〇九五)ともいい、神ナビノ三諸ノ山(三二二七、三二二八)とも、三諸ノ神ナビ山(三二四、一七六一、三二六八)ともいう。「春日野爾 [カスガノニ] 伊都久三諸乃 [イツクミモロノ] 梅花 [ウメノハナ]」(巻十九、四二四一)によれば神社形態であるようにも解せられ、「祝部等之 [ハフリラガ] 齋三諸乃 [イハフミモロノ] 犬馬鏡 [マソカガミ]」(卷十二、二九八一)、木綿懸而 [ユフカケテ] 祭三諸乃 [マツルミモロノ] 神佐備而 [カムサビテ]」(巻七、一三七七)も同じく神職の祭祀行爲の造作物と解せられる。鏡をかけ木綿をかけるのは、大小にもよらないが、「吾屋戸爾 [ワガヤドニ] 御諸乎立而 [ミモロヲタテテ] 枕邊爾 [マクベニ] 齋戸乎居 [イハヒベヲスヱ]」(巻三、四二〇)とあるのは、形?が限定されよう。屋戸は、枕邊に對して、家の出入口と解せられ、三諸は、そこに立てられる工作物であつたことが知られる。神社と譯せられそうでもあるが、しかしたとえば、春日の三諸というように、地名、神名に助詞ノをつけてすぐ接續することはない。音韻からすれば、「神籬、此云2比莽呂岐1」(日本書紀、崇神天皇紀)のモロと一致する。これは、「立2磯堅城神籬1」とあるもので、樹木を材料とする工作物であるように考えられる。それならば、山や森にいい、また屋戸に立てるというにもふさわしいものである。今のこの歌では、三諸の神とつづくので、特定の神境をいうようである。そこの御神木の杉をいうのであろう。この時行おうとされた祭典の場所と關係があるかどうか、不明である。 已具耳矣自得見監乍共 古くから難讀の句として、まだ明解を得ない。この歌、仙覺の新點の歌であつて、仙覺は、イクニヲシトミケムツヽトモとしたが、それでは意を成さない。管見には、スグニヲシトミケムツヽトモ。代匠記には、イクニヲシトミケムツヽムタ。またイクニヲシミミツヽトモニ。その他の諸家、多く誤字ありとして字を改めている。今、その、二三を擧げれば、 童蒙抄 已冥耳笑自得見監乍共 [イメニノミミエケムナガラモ] 考 已免乃美耳得見管本名 [イメノミニミエツツモトナ] 檜嬬手 已具耳之日影見盈乍 [スギシヨリカゲニミエツツ] 古義 如是耳荷有得之監乍 [カクノミニアリトシミツツ] 美夫君志 已目耳矣自將見監爲共 [イメニヲシミムトスレドモ] 新考 已賣耳多耳將見念共 [イメニダニミムトモヘドモ] 次に臆説に過ぎないが私案を記す。具は、集中、其を誤つたと見られるものが往々にある。「具穗船乃」(卷十、二〇八九)、「本葉裳具世丹」(同)、「眞福在與具」(卷十三、三二五四)など。依つてここも其の誤りとし、已其耳矣をコゾノミヲと讀む。去年のみをの意である。これは音韻も一致する。次に自得見を、文字どおり、おのずから見ることを得る意として、夢の義とする。助詞ニハを讀み添え、監乍を、ミツツと讀み、共は、五句につけてこれをイネヌヨゾオホキとする。歌意は、三諸の神の神杉は、目には見るけれども近づきかねる意の譬喩とし、去年の事のみは夢に見えるけれども、共に寐ない夜が多く續くの意とする。もとよりこれを以つて原歌に復るとする自信は無く、ただかく讀めば、一首の歌となるという程度である。以下二首の歌意によるに、この程度の事情は、あり得たであろう。 |

||||||||||

| 評釈 | 三諸 [みむろ] の神の神杉 [かむすぎ] 巳具耳矣自得見監乍共/寐 [い] ねぬ夜 [よ] ぞ多き 〔評〕 この歌、三四句定訓といふべきものがない。從つて口譯、評共に省く。 〔語〕 三諸の神の神杉 三諸は三輪山。この山に杉の多かつたことは諸處に見える。 〔訓〕 巳具耳矣自得見監乍共 諸本の異同は大差ないが、誤字説は多い。左に重なものを擧げると、 舊訓「イタニヲシトミケムツツトモ」 代匠記「イクニ惜ト、ミケムツツムタ」 考「已免乃美耳將見管本無 イメノミニミエツツモトナ」 古義「加是耳荷有得之監乍 カクノミニアリトシミツツ」(「共」は「宿」の誤で次句につけ、「宿不寢《イネズ》」と訓む) 美夫君志「已目耳矣自 イメニヲシ、將見監爲共 ミムトスレドモ」 新考「已賣耳多耳將見念共 イメニダニミムトオモヘドモ」 難語難訓攷「已具耳矣自得見監乍共 イメノミニミエツツトモニ」 等あつて、未だ定訓はない。 |

||||||||||

| 注釈 | 三諸之 神之神須疑 [四其耳矣 自得見監乍] 共不寐夜叙多 ミモロノ カミノカムスギ [ヨソノミ ・・・ミツツ] イネヌヨゾオホキ 【口譯】 大三輪の神杉のやうに、神々しく気高く、手にも触れ難き思ひで、よそにのみ見つつ、相寝る事のない夜が多いことよ。 【訓釈】 みもろの―既出(94)。前に述べたやうに、ここも三輪山とみるべきものと考へる。全註釈には題詞の條に引用した倉梯川のほとりに建てられた祭壇をいふらしい、とあるが、次の歌の「神山」と同様と見るべきであり、殊に今の場合は、下に述べるやうに薨去前の作と見て、天皇の祭儀とは関係ないものと考へたい。 神の神杉―大三輪神社の神杉。初二句は序と考へられる。第三句への接続については下に述べる。 よそのみ・・・見つついねぬ夜ぞ多き この下三句は古来難訓として知られてゐる。この歌は金澤本、類聚古集(十四・十九)、古葉略類聚鈔(四・九ウ)の三本に訓がなく、紀州本、西本願寺本にはじめて訓がつけられ、後者は朱筆であり、所謂新點の一つである。それによると、 ミモロノヤカミノカミスキイクニヲシトミケムツツトモネヌヨソオホキ とあり、そのうち上二句は右に述べたやうに改訓して解く事が出来るが、第三句以下これではどうにもならない。従来の諸注の代表的なものをあげると(「寢」の字、金澤本以下古写本いづれも「寢」の俗字「□ [穴の下に「行人偏+侵の人偏が丨」] を用ゐてゐるが、無点本「□[「寐」のウ冠が穴]、附訓本以下「寐」とする)、 (一) 巳□[冥の冠がウ冠]耳笶自 得見監乍共 不寐夜叙多 (イメニノミ ミエケンナガラモ ネヌヨゾオホキ) 童蒙抄 (二) 巳□[免の上が刀]乃美耳 将見管本無 不寐夜叙多 (イメノミニ ミヱツツモトナ イネヌヨゾオホキ) 万葉考 (三) 巳目耳矣自 将見監為共 不寐夜叙多 (イメニヲシ ミムトスレドモ イネヌヨゾオホキ) 美夫君志 (四) 巳賣耳多耳 将見(監)念共 不寐夜叙多 (イメニダニ ミムトモヘドモ イネヌヨゾオホキ) 井上氏新考 (五) 巳目耳矣自 得見監乍共 不寐夜叙多 (イメノミニ ミヱツツトモニ イネヌヨゾオホキ) 生田氏『難語難訓攷』試訓一 (六) 巳目耳矣 自得見監乍 共不寐夜叙多 (イメノミニ オノレミヱツツ アハヌヨゾオホキ) 同、試訓四 (七) 己目耳矣 自得見監乍 共不寐夜叙多 (コゾノミヲ イメニハミツツ イネヌヨゾオホキ) 増訂本全註釈 右の諸訓を通じて第三句のはじめを「夢(イメ)」とする説が多い事が注意せられる。これは結句とおぼしき「不寐夜叙多」が考の如くイネヌヨゾオホキと訓まれるやうに思はれるところから、その上が、「夢にでも見たいと思ふけれど」といふ風な言葉であればおちつくといふ考からであらう。(三)(四)がその事を示してゐる。「せめて夢にでも」といふのは極めて常識的な解釈であるが、私も、 (八) 巳目耳谷目 将見念戸共 不寐夜叙多 (イメニダニモ ミムトモヘドモ イネヌヨゾオホキ) 「講話」十二 萬葉第十四号、昭和卅年一月 といふ試訓を述べた事もあつた。しかし「夢にでも見たいと思ふけれど」ならば、「ねない晩が多い」でなくて「ねられない晩が多い」でなければならぬ。「夢見 吾雖念 不所寐 (イメニミムトワレハオモヘド イネラヱナクニ)」(11・二四一二) とあるやうに「いねぬ夜ぞ多き」でなくて「いねらえなくに」とか「いねかてなくに」「いねかてぬかも」などあるべきだと思ふ。(一)(二) の訓はそこに思ひを致したのかと考へられる。それは夢に見たいといふのでなくて夢に見えるといふのである。殊に(ニ) は「夢のみにいたづらに見えて熟睡しない夜が多い」といふので、さすがに真淵だといふ感がせられる。 暫(しまら)くは寐つつもあらむを夢のみにもとな見えつつ吾(あ)をねし泣くる (14・三四七一) の作も思はれて敬服するのであるが、(二)の誤字説はあまりにも恣意的でこれに従ふ事は出来ぬ。それに(一)(二) にしても(三)(四)(八) にしてもその「夢に云々」以下の三句だけが歌の本意になつてゐて、上二句は単に「夢」といふ為のかけ言葉の序にすぎない。「夢」の「イ」と「齋(イ)む」とをかける為に「みもろの神の神杉」の序はことごとしすぎる感がある。次ぎの歌の序にしても歌の本意に深くかかつてゐる譬喩の序となつてをり、それと較べても右の序の解釈は適当でない。それにイメとする誤字説も穏当でない。「具」と「目」とはやや似てゐるが、誤写の実例はない。類聚古集には「見」に近い字になつてゐるが「貝」に誤つたと見るべきである。誤字例から首肯し難いのみでなく、「巳(イ)」は音読であり、「目(メ)」は訓読であつてその点からも疑問が感ぜられる。以上の如くいろいろの理由から(一)(二)(三)(四)(八) の如き訓読が成立しないとなると、も一度出直す必要がある。その再出発点はどこかといふ第四五句の切れ目の決定だと私は考へる。その境に「乍」「共」の二字があり、これをツツ、トモと訓み共に接続助詞だと考へるとこれを同時に認める事は無理である。それだから(三)(四)(八) では「乍」の方を抹殺した形になつたのであるが、それが右に述べたやうに不都合だとすると「共」の方を何とかするといふ事が考へられる。それが即ち(五)(六)(七) の諸説である。これらの説にはその母胎ともいふべきものが前にある。代匠記に「共」をムタ或はトモニと訓み、「互ニ目ニハ見ツツ人目ヲ憚テ寝ヌ夜ノ多カリシガ悔シクオボサルルトナルベシ」といひ、「共」と「寐」とを結ばうとする方向を示したのは例により契沖の炯眼と敬服せられるのであるが、それに似たものが(五) である。又、豊田八十代氏の新釈は「巳目耳矣(イメノミニ) 有得(見)監乍(アリトハミツツ)」と「乍」で切られたのは新見であるが、「共」を「宿」のの誤として「宿不寐(イネヌ)」とされたのは (二) の誤字説と大差ないものになつたのを、生田氏がそれに暗示を得つつ (六) 「共不寐(アハヌ)」とされたのは新見として尊重すべきである。かうして「共不寐」をひと続きに解かうとする新説が有力にされたのであるが、第三四句が旧態依然であつたのを、第五句に更に一歩進め、第三四句に新しい展開を試みられたのが武田博士の新説である。即ち博士は「共不寝」をそのまま「イネヌ」と訓まれた。「いねる」といふ事は前後不覚に熟睡する事ばかりでなくて、「ま玉手の 玉手さしかへ」て「さねし夜」 (5・八〇四) もあり、「まかなしみ さ寝に吾(わ)は行く」(14・三三六六) 事もあるのだから、共に寝る事を単に「いぬ」と云つて少しもさしつかへない。この結句はまづ最も動かない新説である。第三句「已具」を「己其」の誤としてコゾノミヲとされたのも「具穂船乃(ソホフネノ)・・・本葉裳具世丹(モトハモソヨニ)」(10・二〇八九)、「眞福在与具/其(マサキクアリコソ)」(13・三二五四) などの例があつて、「具」を「其」の誤とする事は誰も承認し得るところであり―私は、「具」はソナフのソの借訓ではないかとも考へるが―ともかく第三第五句の訓読はいかにもその道の先達らしい、やすらかさをもつた新訓である。ただ、最も難訓と思はれるのは第四句であるが、旧版全註釈に「自得見耍乍(ワレトミエツツ)」とされ、それには従ひ難い事萬葉集講話十二(萬葉 第十四号、昭和三十年一月) に述べておいたが、増訂版には右掲載の如く改められ「自得見を、文字通り、おのずから見ることを得る意として、夢の義とする。助詞ニハを読み添え、監乍を、ミツツと読み、」「去年の事のみは夢に見えるけれども、と解釈された。文字を一字も改められずに訓まれたのはこれが最初であり、「自得見」を夢と義訓されたのはなかなか面白い考案であり、さすがに従来の諸説中では最も穏かなものと云へよう。ただこの義訓が諸学者を十分首肯せしめ得るか、またこの種の義訓にニハの訓添が認められるかに問題があると思ふが、私はそれよりも第三句に疑問がある。「己」は音読であり、「其(ソ)」は訓読である点にも前の「已目(イメ)」同様の難があり、これをゾと訓む点にも疑問があり、義としてもその「去年のみを」が突然の感があつて釈然としない。私は、第三四句は、既に契沖がいみじくも云つたやうに「互ニ目ニハ見ツツ」といふ考に一歩を進めて、「よそのみに見つつも」といふ風な言葉でありたいと考へるのが最も自然では無いかと考へる。そしてその「よそ」の訓読を認める為には、「已具」を「四其」の誤と見る極めて自然な誤字説が考へられると私は考へるがどうであらうか。「四」の字の草体が「已」の字の草体に誤るといふ事は、実例は集中にないが、古写本の草体の文字を見てゐれば十分にうなづかれるところだと思ふ。「其(ソ)」は乙類の仮名であるが、「四十耳(ヨソノミ)」(3・三八三) の「十」は甲類であるので仮名違ひのやうに見えるが、それは集中唯一例で、あとは「余曾能未母(ヨソノミモ)」(17・三九七八)、「与曾能未尓(ヨソノミニ)」(15・三六二七) など、九つの仮名書例すべて乙類の仮名が用ゐられてゐるので、「十」は例外と認むべきで、仮名遣にも抵触しないのみならず、「四其(ヨソ)」ならば上下共に訓仮名であつてその点もやすらかである。さて「よそのみ」といふ訓が認められるとすれば、解釈としても、それによつて上下二句の序の譬喩がはじめて生かされるのではなからうか。「みもろの」は次の作で述べるやうに、その初句と同じく三輪山であり、「神の神杉」とはその三輪の神の神杉で、みだりに人の手に穢されぬ神々しい神木である。 神樹にも手は觸ると云ふをうつたへに人妻といへば觸れぬものかも (かむきにも てはふるといふを うつたへに ひとづまといへば ふれぬものかも 4・五一七) といふ事も「飯喫(いひは)めど うまくもあらず」(16・三八五七) が飯そのもののうまさを否定したものでないと同様に、神木に対する神聖さを否定した事ではなく、さうした近づき難い神杉を、思ふ人をよそに見る譬喩と解してはじめて適切な序ともなり、またその序にはその思ふ人の気高さ、みだりに馴れしめない気品といふやうなものも暗示されてゐると見られないであらうか。かうして「よそのみ」といふ語によつて上二句の序は次の作の序と同様、むしろそれ以上に生かされるのであり、これによつて作者たる高市皇子と十市皇女との御仲、十市皇女の心境もはじめてうかがへると見るのは私の考へ過ぎであらうか。さて「已具耳」が「四其耳(ヨソノミ)」とすれば、下の「見監乍」はミツツといふ事になる。「監乍」はミツツと訓む例「7・一二七六」があり、美夫君志にあげられてゐる、「暮夕(ユフベ)」(1・六四)、「集聚(ツドヘ)」(3・四七八) などの例により、「見」「監」いづれかを衍字としなくても三字をそのままに訓む事が出来よう。それにしても第三四句の上下だけは右の如く「ヨソノミ□□□□□ミツツ」となつて、その中間の「矣自得(見又は監?)」の三文字又は四字の文字と五音の訓とが「x」のままに残されてゐる事になる。しかしながらおぼろげながらも歌意は辿られる事になつたと考へる。契沖、春満、真淵、木村正辭、井上通泰、生田耕一、武田祐吉の先進諸学者のあとを辿つてここまで到り着いた私は、この先を尚今後の問題として考へたいと思ふ。 【考】 右に述べ来つたところによるとこの作は明らかに挽歌でない事になる。挽歌の標題下に収められた作がすべて挽歌に限るのでない事は、前の結びの松の作(一四一、一四二) によつて明瞭である。編纂者の注にも「不2挽v柩之時所1v作」(145左注) とある。ここには「薨時」の文字が見えるが、それも「薨じた後」と限定するには及ばないと思ふ。薨じた前後の作を一括して「薨時」としたと見て、さしつかへないと私は考へる。今は薨ずる前の作であり、次は文字通り薨じた時であり、その次は葬送の後の作である。さう見る事が出来ると考へる。 十市皇女のの急死については題詞の條で述べたが、伴信友は長等の山風の中で、三輪の神の御祟りと云つてゐるが、祟では今の人は納得しないであらう。同じく天武の御子大津皇子が御謀反の事によつて死を賜はつた時にはその妃山邊皇女は「被v髪徒跣、奔赴殉焉」とある(3・四一六参照) が、十市皇女は大友皇子の御自害にかかはらず、いつの間にか御父天武天皇の宮中に居られたのであり、そして今もその急死の後に残されたものが高市皇子のこの三首の作である。その第一首に「みもろの神の神杉よそのみ」と作者は歎ぜられてゐる。私の訓釈はなほ未完成ながら、十市皇女の為にいささかの寃を濯いだ事になるのではないかと考へるがどうであらうか。 |

||||||||||

| 全注 | 三諸之 神之神須疑 [已具耳矣自得見監乍共] 不寝夜叙多 ミモロノ カミノカムスギ [・・・] イネヌヨゾオホキ 【注】 三諸の神の神杉 ミモロは、地名の場合と、「吾が屋戸に 御諸を立てて」(3・四二〇) のように祭祀において神の降臨する樹木などを指す場合がある。ここは前者であろう。三諸の杉は、神木としてとくに有名であったらしく、「うまさけを三輪の祝がいはふ杉手触れし罪か君に逢ひ難き」(4・七一二) とも歌われている。神杉は、神の降臨する木としての杉を言う。ここまで二句、序詞かとも思われるが、三句以下が不明で確信はしえない。 已具耳矣自得見監乍共 この十字難訓。原文の「具」を類聚古集に「貝」とし、「監」を古葉略類聚鈔の右に「覧」としているほか、注意すべき異同を見ない。代匠記に、「イクニヲシトミケムツツムタ」と訓んだが意を得ず、一案として、「イクニヲシトミミツツトモニ」と点している。以後の諸注では、誤字を想定し文字を改めて訓むものが多い。 「已免乃美耳得見管本名」イメノミニミエツヽモトナ (万葉考) 「已具耳之自影見盈乍」スギシヨリカゲニミエツツ (檜嬬手) 「如是耳荷有得之監乍」カクノミニアリシシミツツ (古義) 「已目耳矣自将見監為乍共」イメニヲシミムトスレドモ (美夫君志) 「已賣耳多耳将見念共」イメニダニミムトモヘドモ (新考) 「已目耳矣自得見監乍共」イメノミニミエツツトモニ (生田耕一『難語難訓攷』) 「己其耳矣自得見監乍」コゾノミヲイメニハミツツ (全註釈) 「已目耳谷将見監為共」イメニダニミムトスレドモ (古典大系) 「四其耳矣自得見監乍」ヨソノミミツツ (注釈) など。これらの中には、「已具(×)」を「已目(〇)」の誤りとして、イメと訓むものが多いが、澤瀉注釈には、具と目と字体は似ているが誤写の実例のないことと、已(イ)は音読、目(メ)は訓読で音訓混淆の表記であることを疑問として、イメニダニ・イメニノミと訓む説を否定している。ただし、音訓交用の点から「已目」があり得ないように書かれているのは言い過ぎで、已は仮名としては音仮名の例を見るのみの文字であるし(集内に已(イ)の仮名として見えるほか、推古期遺文に等已彌居加斯支移比彌の名の表記があり、これはヨ(乙)の仮名である)、目は正訓字として多用されているばかりでなく、訓仮名使用頻度の高い文字だから、「已目」と書く事は十分あり得たと言わなければならない。「已具」という現存写本の文字面では訓み難いことは、諸注のほとんどが誤字として改めていることからも察せられる通りであろう。誤写があるとすれば、「已目(イメ)」は当然考えられるべき訓と思われる。生田耕一『難語難訓攷』に「目」と「具」、「貝」と「具」との交錯例をあげ、原文を「已目」を推定しているのは、木村正辭や松岡静雄の説を受けるが、他の文字の考え難いことを説いて詳しい。耳は訓読すればノミニ、音読すれば耳(ニ)となる。ただし、「耳」を訓読する説に従うと、「矣自」の二字は、この歌を短歌形式で読もうとする限り余計になるだろう。「耳」をニと訓む説の中、古典大系のように、そのあとを、「矣自」の二字で「谷(ダニ)」の誤写とする説と、私注のように「笶見」の誤写とし、イメニノミと訓む説とに分かれることも注意して良い。天智挽歌(一五〇歌) にも死者と夢とが歌われていたが、西郷信綱(『古代人と夢』) の指摘するように死者がしきりに夢の中に現れてくるのは、霊がまだあの世に旅立っておらず、近くに留まっている何よりの証左であろうし、死後しばらく霊がこの世に留まるとする信仰は、世界的なものらしい。死者の魂を正目に見たとか(一四八歌)、夜の夢が一つの「うつつ」として受け入れられたことは、古代的な観念や葬儀と関連して理解されるべきものである。天武朝以後の歌に「うつつ」より価値の低い、はかない意識の濃厚な歌が歌われるのは、殯宮の廃止・火葬の導入とかかわるだろう。古典大系のようにイメニダニミムトスレドモと訓むのも、人麻呂歌集に「いかならむ名に負ふ神に手向けせば吾が念ふ妹を夢にだに見む」(11・二四一八) のような例があり、可能な訓とは思われるが、葬祭時の夢の意識に照らしてみると、常識的で物足りない感じがする。その点、私注や万葉考(誤字の判断は放恣に過ぎるが)、生田『難語難訓攷』などに採用されている「イメニノミミエツツ」あるいは「イメノミニミエツツ」のほうが内容としてふさわしいようだ。ただ私注説は「已目耳笶見」の誤写としており、「笶見」では見(ミ甲) と助詞「ノミ(ミ乙)」と仮名違いになるから、そのままでは首肯し難い。「矣」「自」も、誤写の校異が書き加えられたものとすれば、「已目耳」の三字をイメニノミと訓むことになり、そのほうがすっきりする。「得見監乍」にも、誤字が含まれていようか。私注は、「得見」をミエとし、「監」を見の校異から加えられたものとして除いて、ミエツツと訓む。集内の「旅宿得為也」(12・三一五二) や景行記の「御船得進」と同じように「得」を解するなら、ミエツツではなく、エミツツとすべきか。あるいは、得を所の誤字として、ごく普通にミエツツと訓むのが良いか、判断は難しい。いちおうイメニノミミエツツとする訓をあげておく。 いねぬ夜ぞ多き 結句はイネヌヨゾオホキと訓む。第四句の「共」をトモニと訓むのと合わせ、トモニイネヌヨゾオホキとなる。共寝をせぬ夜が多くかさなるというのである。 【考】高市皇子と十市皇女 集内でもとくに難訓の歌と言ってよいもので、〔注〕の項に記したとおり、多くの誤字を含むらしい。従って確実なことは言えないが、「三諸の神の神杉夢にのみ見えつつ共にい寝ぬ夜ぞ多き」と訓み、二句まで比喩と見ることができる。三輪の杉の神聖で手に触れ難いものであるように、皇女の夢のみに見え、共寝をすることもない夜が重なったと嘆いているのであろう。この訓によれば、皇女は高市皇子と深い関係を持たれたことになる。なお、澤瀉注釈には、第三句をヨソノミと訓み、皇女の生前の作と解している。また吉永登「高市皇子」(『講座 飛鳥を考える』Ⅰ) には、皇子の熱烈な求婚を断り切れずに皇女は死に追い込まれたのだろうと推測している。 |

||||||||||

| 新大系 | 三諸之 神之神須疑 [已具耳矣自得見監乍共] 不v寝夜叙多 ミモロノ ミワノカムスギ [・・・] イネヌヨゾオホキ 十市皇女は既出(二二)。天武天皇七年(678) 四月七日、十市皇女急逝(日本書紀)。→158左注。「十四日に、十市皇女を(大和国)赤穂に葬る」(同上)。三輪山には大杉が繁茂、神木として崇敬されていた。「味酒(うまさけ)を三輪の祝(はふり)が斎(いは)ふ杉手触れし罪か君に逢ひがたき」(七一二)。第二句「三輪」は、原文「神」。「三輪の崎」を「神之埼」(二六五) と表記した例もある。古事記・中(崇神) に「神君(みわのきみ)」。第三・四句は解読不可能。諸説種々あるが、未だ従うにたるものはない。訓を付けないでおく。 |

||||||||||

| 新全集 | 三諸之 神之神須疑 [已具耳矣自得見監乍共] 不v寝夜叙多 ミモロノ ミワノカムスギ [・・・] イネヌヨゾオホキ みもろ―94(みもろの山)。三輪の神杉―杉は神の依りましの木の代表で、特に三輪の杉は有名。以上二句、恐らく第三句以下を起こす序であろう。已具耳矣自得見監乍共―原文のまま。イメニダニミムトスレドモなど約十種の試訓があるが、いずれも誤字説を主としたもので従い難い。 |

||||||||||

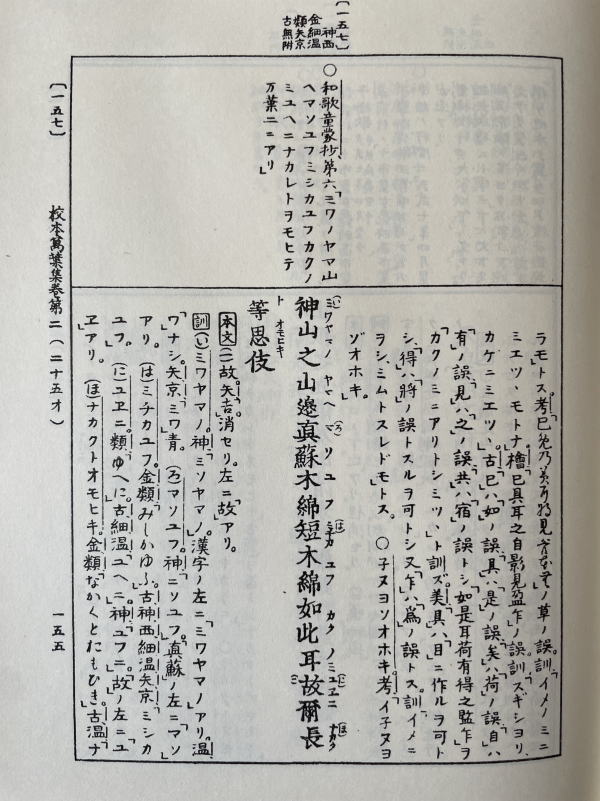

| 巻二157 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集

|

||||||||

| 活字附訓本 | 附訓本 |

|

|||||||||

| 諸注引用 | 註釈 | 神山之山邊眞蘇木綿短木綿如此耳故尓長等思伎 [ミワヤマノヤマヘマソユフミシカユウカクノミユヘニナカクトオモヒキ] ヤマヘマソユフ、ミシカユフトイヘルハ、フタツニハアラス。苧|ウ[ヲィ]トイフニ、フタツノシナアリ。アサヲハ、ナカユフト云フ。ナカキカユヱ也。マヲヽハ、ミシカユフトイフ。筑紫風土記、長木綿、短木綿トイヘルハ、コレ也。サテイマノ歌ニ、ヤマヘマソユフ、ミシカユウト、ヨソヘヨメルコトハ、十市皇女ノタマノヲ、マソユフミシカユフノコトクアリケルモノヲ、ナカシトオモヒケルトヨメル也。此歌、落句古點ニハ、ナカシトオモヒキト和セリ。ソノコトハリカナハス。ナカクトオモヒキトイフヘキ也。木綿ヲヨメル歌ニ、アマタノシナアルヘシ。アルヒハ、木ノナカニ、木綿ノ木アリ。ユフハナ [木綿花]ヽトヨメルハ、是レナルヘシ。アルヒハ、カミニタテマツルユフアリ。イマノウタノコトクナル、ナカユフミシカユウモアルヘシ。サマハコトナレトモ、名ヲツクルコトハ、イツレモオナシ心也。白キヲ、ユフトイフ也。 | |||||||||

| 拾穂抄 | みわ山のやまへまそゆふみしかゆふかくのみゆへになかくとおもひき 神山之山邊真蘇木綿短木綿如此耳故尓長等思伎 みわの山やまへまそゆふ 仙曰麻をながゆふといふ真苧を短木綿といふ短き故也筑紫風土記に長木綿短木綿といへる是也十市皇女の玉の緒まそゆふ短ゆふのことく有ける物を長くと思ひけるよとよめる也 |

||||||||||

| 代匠記 | 神山之山邊眞蘇木綿短木綿如此耳故爾長等思伎 [ミワヤマノヤマヘマソユフミチカユフカクノミユヱニナカクトオモヒキ] 此發句、今按字のまヽにカミ山と讀むべし、即上の三諸山の別名なり、後に雷山|神岳 [カミオカ] 山などよめる皆同じ、雄略紀を引て別に注す、共に高市ノ郡にて都に近ければ假てよみ給ふなり、第二の句は仙覺云、山へまそゆふ短ゆふといへるは二つにはあらず、苧と云に二つのしなあり、麻苧は長木綿と云、長きが故なり、眞苧 [マヲ]をば短木綿と云、短きが故なり、筑紫風土紀に長木綿短木錦といへるは是なり、今按、木綿は和名祭祀具云、本草注云、木棉、〔和名由布、〕折ハv之多2白絲1者也、又木誄云、杜仲ハ、陶隱居、本草注云、杜仲一名木緜〔杜音度、和名、波比末由美、〕折v之多2白絲1者也、此ゆふの木の絲を取て祭祀の具につくれば、やがて木綿といふなり、古語拾遺云、天富命更ニ求2沃壤 [ヨキトコロヲ]1、分2阿波ノ齋部1率往2東土1、播2殖麻殻1好麻所v生、故謂2之總國1、穀木所v生故謂2之|結城 [ユフキノ]郡1、〔古語麻謂2之總1也、〕和名云、玉篇云、楮、〔都古反、〕穀木也、唐韻云、穀ハ 〔音穀和名加知〕木名也、麻穀などにてするをも木棉と云は、從本立名の例と云、假令ば楊枝はかはやなぎにてする故の名なれど、それより起て後は何の木にてしたるをも松枝杉枝などはいはずして、楊枝と云がごとし、カクノミ故は上句は皇女の御命の短き事をのたまふべき譬なれば、短と云を承てかく許の短かき命にておはせんと知らずして、行末長く相見んと思し事よと歎たまふなり、古點はナガシト思キと有しを、仙覺今の如く改らる、古點誠にことわり違へり、 |

||||||||||

| 童蒙抄 | 神山之山邊眞蘇木綿短木綿如此耳故爾長等思伎 童子問 仙覺注云、山べまそゆふみじかゆふといへるは、ふたつにはあらず。苧といふにふたつの品あり。あさをはながゆふといふ、長きが故なり。まをゝばみじかゆふと云。筑紫風土記に、長木綿短木綿といへるは是也。さて今の歌に、やまべまそゆふ短木綿とよそへよめることは、十市皇女のたまのを、まそゆふみじかゆふのごとく有ける物を、ながしとおもひけるとよめる也。此歌の落句古點にはながしとおもひきと和せり。其ことわり叶はず。ながくとおもひきと云べき也。木綿をよめる歌にあまたの品有べし。或は木の中に木綿の木あり。ゆふばななどゝよめるはこれなるべし。或は神にたてまつるゆふあり。今の歌のごとくなるは、長ゆふ短ゆふも有べし。そのさまはことなれども、名をつくる事はいづれも同じ心也。白きをいふと云也とあり、此説しかるべきことにや。 答 仙覺長木綿短木綿の説、筑紫風土記を引て證據とせられたる上はしかるなるべし。今の世には筑紫風土記全本なければしりがたけれども、仙覺の時代までは諸國の風土記世にありとみえて、注釋の中にあまた風土記を引用せり。仙覺注釋はとるにたらざることのみなれども、風土記を引用したるは皆證明となる事也。此歌の長短の木綿の説もさる事なるべし。落句の長の字をながくとよまん義さることなれども、ながしとよめる説まさるべき歟。いかにとなれば、かくのみゆゑにといふ句に見あやまり有べし。故にといふ詞古歌、おほくはなるにといふ詞にかよふ歌おほし。此御歌もかくのみなるにとみれば長しとおもひきともみゆる也。ながしといはんよりは、長きとよむべき歟。ながくとよむ義にては願ふ詞になるなり。十市皇女病にもふし給ひて、神山に長命を祈り給へることもあらば、ながくと願ひ給ふ意も有べけれども、此皇女の薨去日本紀天武紀に見えて、卒然病發薨2於宮中1とあれば、頓薨給へば、おもひもかけ給はぬ事なり。御歳もわかくましましければ、長くましまさんとのみおぼしめされたるに、卒に薨去し給ふことを、短木綿に御命の短を比して、かくのみなるに長き御壽ひとおぼしめししことを悔給へる歌ともみゆれば、ながくとおもひきはかへりてあしかるべき歟。しかれども故の字はからとよむ歌おほければ、かくのみからに長くとおもひきといはゞ、常に此皇女の御壽を長くと思伎と云義も有て、詠給へる歟。高市皇子尊の御心はかりがたければ、兩義を存すべき歟。 童子又問 故にといふ詞、なるにといふ義にかよふ歌、いづれの歌か證例ならんや。 答 あまたあり。ちかく人口に有歌には、古今集秋部藤原定方朝臣の歌に、秋ならであふことかたき女郎花あまの川原におひぬ物故、此歌天の川原に生ぬ物なるにといふ意なり。しかれども、この歌につきても疑なきにあらず。作者は生ぬ物故と書て、おひぬものからとよめる歟しらず。しからばおひぬ物ながらといふ義にかよふ也。ものゆゑと世によみ來れる上につきて先いふ也。猶此集の内にあまたあればすゑにていふべし。 |

||||||||||

| 万葉考 | 神山之 [カミヤマノ]、 三諸も神山も、神|岳 [ヲカ]と三輪とにわたりて聞ゆるが中に、集中をすべ考るに、三諸といふに三輪なるぞ多く、神なびの三室、又神奈備山といへるは飛鳥の神岳なり、然ればこゝは二つともに三輪か、されど此神山を今本に押てみわやまとよみしは、おぼつかなし、 山邊眞蘇木綿 [ヤマベマソユフ]、 木綿 [ユフ] は穀 [カヂ] の皮なり、委は冠辭考に見ゆ、さて木綿麻など割 [サキ] て用る物を曾 [ソ] といふ、それが中に、ゆふをほめて眞そといふなり、式にも木綿を貴み、麻をいやしめり、【大祓詞に、菅曾 [スガソ] と云も、菅を八針に割ばなり、】 短木綿 [ミジカユフ]、 こは長きも短きも有を、短きを設出て、この御命の短きによそへ給へり、後に短きあしの節の間もとよめるも此類なり、 如此耳故爾 [カクノミユヱニ]、長等思伎 [ナガクトオモヒキ]、思ふ事のあふさきるさに違ふ世の中をなげき給へり、 |

||||||||||

| 略解 | 神山之。山邊眞蘇木綿。短木綿。如此耳故爾。長等思伎。 かみやまの。やまべまそゆふ。みじかゆふ。かくのみからに。ながくとおもひき、 三諸も神山も神岳と三輪とにわたりて聞ゆるが中に、集中をすべ考ふるに、三諸と言ふは、三輪と聞ゆる方多し。神なびの三室。又神奈備山と言へるは飛鳥の神岳なり。しかればここは二つともに三輪か、されど此神山を今本おしてミワヤマと訓みしは覺束なし。木綿は穀 [カチ] の皮なり。委くは冠辭考を見て知るべし。さて木綿麻など割きて用ひる物を曾 [ソ] と言ふ。其中に木綿を褒めて眞曾と言ふなり。式にも木綿を貴み、麻を賤しめり。短木綿云云、木綿は長きも短きも有るを、短きを設け出でて、此御命の短きによそへ給へり。カクノミカラニのカラは、字の如くユヱニと同じくして、人妻|故 [ユヱ] ニと多くよめる故と同じ意なり。かくのみ短き物を長くと思ひしよと歎き給ふなり。卷五、はしきよし加久乃未可良爾したこひしいもが心のすべもすべなさ。 |

||||||||||

| 攷證 | 神山之 [ミワヤマノ]。山邊眞蘇木綿 [ヤマヘマソユフ]。短木綿 [ミシカユフ]。如此耳故爾 [カクノミユヱニ]。長等思伎 [ナカクトオモヒキ]。

神山之 [ミワヤマノ]。 三輪山也。三輪は、大和國城上郡也。考云、三諸も、神山も、神岳と三輪とにわたりて、聞ゆるが中に、集中をすべ考るに、三諸といふに、三輪なるぞ多く、神なびの三室、また神奈備山といへるは、飛鳥の神岳也。然れば、こゝは二つともに、三輪か。されどこの神山を、今本に、押て、みわ山とよみしは、おぼつかなし云々とて、神山を、かみやまとよまれしかど、猶舊訓のまゝ、みわ山とよむべき也。さる故は、古事記中に、神君 [ミワノキミ] とありて、その傳に、神の字、みわと訓り。そもそも、みわを、神と事故は、古へ大和國に、皇大宮敷坐 [スメラオホミヤシキマセ] りし御代には、このみわの大神を、ことにあがめ奉らして、たゞ大神とのみ申せば、すなはちこの神の御事なりしから、つひに、その文字を、やがておほみわといふに用る事にぞ、なれりけん。さるまゝに、大をはぶきて云にも、また神字を用ひし也けり。和名抄に、大和國城上郡の郷名、大神於保無和。神名式にも、大神 [オホミワ] としるされたり。既に、崇神紀八年の下に、大神之掌酒 [オホカミノサカヒト] とも、令v祭2大神1ともあるは、みわの大神也云々など、宣長のいはれしにてもおもふべし。 山邊眞蘇木綿 [ヤマヘマソユフ]。 山邊は、神山 [ミワヤマ] 之山邊とつゞきてすなはちみわ山のほとりにある、木綿 [ユフ] といへる也。眞蘇木綿 [マソユフ] の眞 [マ] は、例の物をほむることばにて、蘇 [ソ] は、佐乎 [サヲ] の反、蘇 [ソ] なれば、佐乎 [サヲ] の意、佐は添ていふ語にて、乎 [ヲ] は緒 [ヲ] 也。大祓祝詞に、管曾 [スガソ] とあるも、菅佐乎 [スガサヲ] にて菅の緒也・そは、本集九【卅四丁】に、直佐麻乎裳者織服而 [ヒタサヲヽモニハオリキテ] 云々とあるにてもしるべし。木綿 [ユフ] は豐後風土記に、速見郡|柚富 [ユフ] 郷、此郷之中、栲樹多生、常取2栲皮1、以造2木綿 [ユフ] 1、因曰2柚富 [ユフ] 郷1云々。寶基本記に、謂以2穀木1、作2白和幣1名號2木綿1云々とあるごとく、栲または穀などの皮をもて作れる布也。さてその皮を割 [サキ] て、緒 [ヲ] となして、織によりて、眞蘇木綿 [マソユフ] とはいへり。麻を、乎いふも、割 [サキ] て緒 [ヲ] になして、用るもの故に、しか名づけし也。かくいふよしを、くはしくは、眞淵の祝詞考、宣長の古事記傳卷八、大祓後釋などにつきて見るべし。 短木綿 [ミジカユフ]。 考云、こは長きも短きもあるを、短きを設出て、この御命の短さによそへ給へり。後に、みじかきあしのふしの間も、とよめるも、この類也云々、いはれつるがごとし。 如此耳故爾 [カクノミユヱニ]。 耳 [ノミ] は、後世にいふ所と同じく、ばかりの意。故爾 [ユヱニ] は、なる物をといふ意にてかくばかりなるものをと、のたまふ也。故爾といふ語のなるものをの意なる事は、上【攷證一上卅六丁】にいへり。さて、一首の意は、神山之山邊眞蘇木綿 [ミワヤマノヤマヘマソユフ] といふまでは、短木綿 [ミシカユフ] といはん序にて、短木綿の、みじかきを、御命のみじかきによせて、かくばかり、御命みじかゝりしものを、今までは、長くおはせよかしと、おもひきと、のたまふなり |

||||||||||

| 古義 | 神山之 [カミヤマノ]。山邊眞蘇木綿 [ヤマヘマソユフ]。短木綿 [ミジカユフ]。如此耳故爾 [カクノミユヱニ]。 長等思伎 [ナガクトオモヒキ]。

神山之は、カミヤマノなり、(舊本にミワヤマノと訓るは、いふに足ず、)三諸も神山も、神岳と三輪とにわたりて聞ゆるが中に、集中をすべ考フるに、三諸といふは、三輪ときこゆるかた多し、神なびの三室、又神祭備山といへるは、飛鳥の神岳なり、然ればこゝに云るは、二ツともに三輪かと岡部氏云り、 眞蘇木綿 [マソユフ] は、眞佐苧木綿 [マサヲユフ] なり、(佐苧 [サヲ] は蘇 [ソ] と切マれり、)苧 [ヲ] はもと麻 [アサ] 木綿 [ユフ] にわたりていふ名なり、 短木綿 [ミジカユフ]、およそ木綿は、長きも短きも有を、短きを設ケ出て、皇女の御壽の短きよしをよそへ賜へり、 如此耳故爾 [カクノミユヱニ] (略解に、カクノミカラニとよめる、意は異らねど、こゝはしかよみてはわろし、)は、如此ばかりなるものを、といはむがごとし、故 [ユヱ] は人妻故爾 [ヒトツマユヱニ] などいふ故と同じ、 長等思伎 [ナガクトオモヒキ] は、長く坐まさむものと思けり、と.嗟歎 [ナゲキ] 賜ふなり、 御歌の意は、皇女の御壽は、かほど短くましましけるものを、長くましまさむ物と耳 [ノミ]、おもひたのみけり、あはれ悔く悲きことかなとなり、五ノ卷に、伴之伎與之加久乃未可良爾之多比己之 [ハシキヨシカクノミカラニシタヒコシ]、伊毛我己許呂乃須別毛須別那左 [イモガコヽロノスベモスベナサ]、また十六に、如是耳爾有家流物乎猪名川之 [カクノミニアリケルモノヲヰナガハノ]、奥乎深目而吾念有來 [オキヲフカメテアガモヘリケル] ともあり、 |

||||||||||

| 全釈 | 神山の 山邊眞蘇木綿 短木綿 かくのみからに 長くと思ひき 神山之 [カミヤマノ 山邊眞蘇木綿 [ヤマベマソユフ] 短木綿 [ミジカユフ] 如此耳故爾 [カクノミカラニ] 長等思伎 [ナガクトオモヒキ] (神山之山邊眞蘇木綿短木綿)カヤウニ皇女ノ御壽命ハ、短イ御壽命ダツタノニ、長クトバカリ思ツテ居リマシタ。誠ニ悲シイハカナイコトデス。 神山之 [カミヤマノ] ―― ミワヤマノと訓む説もある。大神をオホミワとよむ例もあるが、尚カミヤマでよからう。 山邊眞蘇木綿 [ヤマベマソユフ] ―― 山邊にかけた木綿をいふ。眞蘇は眞麻で眞は發語である。木綿は栲の皮で織つた布であるが、眞蘇木綿は麻を垂れて、木綿の如く神に捧げるのをいふのであらう。 短木綿 [ミジカユフ] ―― 眞蘇木綿のうちに短い木綿もあるから、短木綿といつて、皇女の短命を思はしめたので、この句までは如此耳故爾 [カクノミカラニ] の序であるが、普通ならば短きものをとでも受ける所を、特に趣を變へたものである。 如此耳故爾 [カクノミカラニ] ―― 故爾をユヱニともよみ得るが、加久乃未加良爾 [カクノミカラニ] とあるから、それに傚ふことにする。故爾 [カラニ] はモノヲの意である。 〔評〕 上の句の序が、神々しく、且調子よく出來てゐる。山邊眞蘇木綿短木綿 [ヤマベマソユフミジカユフ] の繰返が滑らかである。短木綿で皇女の短き御命を思はしめて、如此耳故爾 [カクノミカラニ] とつづけたのは工夫のあるところで、全體に優麗な調をなしてゐる。 |

||||||||||

| 全註釈 | 神 [かむ] 山の 山邊眞蘇木綿 [やまべまそゆふ] 短木綿 [みじかゆふ]、 かくのみからに 長くと思ひき。 神山之 [カムヤマノ] 山邊眞蘇木綿 [ヤマベマソユフ] 短木綿 [ミジカユフ] 如此耳故尓 [カクノミカラニ] 長等思伎 [ナガクトオモヒキ] 【譯】神を祭る場 [にわ] の、山邊に懸けてある、麻の木綿 [ゆう] は短い木綿であつた。こんなことであるはかりだのに、長くあれかしと願つたことであつた。 【釋】 神山之 カムヤマノ。舊訓ミワヤマノとあるが、この山は、三輪山には限らないのであるから、カムヤマノと讀むべきである、何處の神山とも指定されない。 山邊眞蘇木綿 ヤマベマソユフ。マは接頭語、ソはアサヲ(麻苧)の約言と見られる。「眞佐麻乎 [ヒタサヲヲ] 裳者織服而 [モニハオリキテ]」(卷九、一八〇七)の佐麻もそれである。麻で作つた苧の謂である。ユフは、豐後國風土記、速見郡の條に、「柚富郷、此郷之中、栲樹多生。常取2栲皮1以造2木綿1、因曰2柚冨郷1」とある。コウゾの皮の晒したものであるが、アサによるものを含んでいうと解せられる。神事に使用するアサを、ここでは擧げている。 短木綿 ミジカユフ。木綿は、長いのも短いのもあるが、その短いのを取り出したのは、皇女の命の短いのを言おうとしてである。眞蘇木綿は、重ね言葉で、眞蘇木綿である短木綿の意で、譬喩に引かれている。 如此耳故尓 カクノミカラニ。舊訓カクノミユヱニとあるが、ユヱは、助詞ガを受ける以外は、他の助詞を受ける例が無い。カラは、「伴之伎與之 [ハシキヨシ] 加久乃未可良爾 [カクノミカラニ]」(卷五、七九六)の例がある。二人の中は短かつたのを、カクノミと言つている。 長等思伎 ナガクトオモヒキ。上の短木綿を受けて皇女の御命の短かつたものを、長くあれかしと願つたことであつたの意。 【評語】神事を以つて序としているのは、神を祭る用意をして、まさに行幸になろうとした時に、皇女が薨じたからその神祭の頼み難くあつたことを諷している。二句三句の續き方など、調子のすぐれている歌である。 |

||||||||||

| 評釈 | 神 [かむ] 山の山邊眞麻木綿 [やまべまそゆふ] 短木綿 [みじかゆふ] かくのみ故 [ゆゑ] に長くと思ひき 〔譯〕 神のまします山のほとりにある麻木綿は短い木綿であるが、そのやうに短命な皇女でおはしたものを、長くいらせられることと思つてゐた。 〔評〕 一句は前の歌にも三諸の山とあるから、やはり三輪山をいふのであらうが、何か皇女にゆかりがあるのであらうか。三句まではこの地の短木綿をとり出して、皇女の短命にましましたことを寓してゐるのであるが、助詞は、のだけで他は體言を重ね、木綿の語を繰返し、流麗な聲調でつづけて來て、四五句に至つて調べは一轉して、投げだすやうに悲嘆の情を述べてをられる。特色ある歌である。 〔語〕 ○神山 神のいらせられる山。 ○山邊眞麻木綿 山邊にある眞麻木綿。そは麻。木綿は主として楮の樹皮の繊維を晒して作る紐のやうなものであるが、ここは麻で作つたもの。榊にかけて神事に用ゐる。 ○短木綿 短い木綿で、皇女の御命の短いのによそへたもの(考)。 ○かくのみ故に かやうなわけであつたのに。 ○長くと思ひき 長くの下は省略されてゐて、長く生きてをられるとの意。かくは長く生きてゐて欲しいの意とも解されるが、上のつづきから見て前説がよい。 〔訓〕 ○神山 舊訓「ミワヤマ」とあり、これに從ふ註も多いが、ここは「カミヤマ」と代匠記の訓に從うて、「カムヤマ」とよみ、三輪山をさすものとする。 ○故 からとよむ説もあるが、ゆゑの方がよい。 |

||||||||||

| 注釈 | 神山之 山邊眞蘇木綿 短木綿 如是耳故尓 長等思伎 ミワヤマノ ヤマベマソユフ ミジカユフ カクノミカラニ ナガクトオモヒキ 三輪山の 山邊ま麻木綿 短木綿 かくのみからに 長くと思ひき 【口譯】 三輪山の山邊にかけた麻の木綿(ゆふ)、その短い木綿のやうに、これだけの短いちぎりであつたのに、末長くと思つた事であつた。 【訓釈】 三輪山の― 原文「神山」とあり、旧訓ミワヤマとあつたのを、代匠記にカミヤマと改めて、雷岡の事とした。しかし崇神記、三輪山伝説の神君(ミワノキミ)の條、記伝(廿三)の注に「古ヘ大倭ノ国に、皇大宮敷坐(スメラオホミヤシキマセ)りし御代には、此ノ美和ノ大神を、殊に崇奉(アガメ)らして、ただに大神とのみ申せば、即此神の御事なりしから、遂に其ノ文字を、やがて大美和(オホミワ)と云に用フることにぞなれけむ」とあり、今も三輪神社を大神神社と書かれてゐるやうに、神山はミワヤマと訓み、前の作のみもろと同じく三輪山と見るべきである。 山邊ま麻木綿短木綿― ま麻は「安蘇能麻素武良(アソノマソムラ)」(十四・三四〇四) の「まそ」と同じく、「ま」は接頭語、「そ」は麻の意。木綿(一九九)は楮(かうぞ)の皮の繊維であるが、ここは麻で作つたものを特に麻の木綿と呼んだものと思はれる。即ち麻の緒で、それを垂れて神を祭つたものであらう。今も三輪山の西の道を山邊の道と呼ばれてゐるが、ここは三輪山の山麓に大神を祭る為の麻のしでをさし、それが短いので、短木綿とくりかへしたので、ここまで三句はその短いやうに、と次へつづく序である。序のつづきは、 洗ひ衣とりかひ川の川淀の―淀まむ心(十二・三〇一九) あま少女潜き取ると云ふ忘れ貝―世にも忘れじ(十二・三〇八四) の如く用ゐられるのが通例であるが、ここは「短木綿」に対して「短き」の語がなくて、すぐ「かくのみ」とつづけてゐる。前の歌の序も似たものであり、古い形の序には他(四・四八七) にも同じやうなものがある。 かくのみからに長くと思ひき― 原文「如此耳故尓」とあつて、旧訓カクノミユヱニとあつたが、略解にカクノミカラニと改めた。「加久乃未可良尓(カクノミカラニ)したひ来し」(五・七九六) の例によつたものである。そして一方「故」をカラと訓んだ例は「己之景迹故(ワガココロカラ)」(十二・二九八三) があり、それは「己之行柄(ナガココロカラ)」(九・一七四一) によつても認められるので、今の故尓はカラニと訓む事が出来る。更にまた全註釈には「ユヱは、助詞ガを受ける以外は、他の助詞を受ける例が無い」と言う事実にも注意されてゐる。以上三点からカラニの訓が認められさうであるが、略解には「からは、字の如くゆゑにと同じくて、人妻故(ユヱ)にと多くよめる故と同じ意也。かくのみ短きものを長くと思ひしよと歎き給ふ也」とあつて、「短きものを」とあるべきところだとは認められても「ゆゑに」同じだといふ点に問題がある。「人妻故に」(一・二一) が人妻なるものを、でない事は既にくはしく述べたところである。講義にはここもユヱニと訓んで「によりて」の意に釈すべきものとして「ここはかくばかり短命なる事に対してといふ程の意と見ゆ」とあるのは、一貫した一つの態度といふべきであるが、この御作の第四五句を虚心に読み下すならば、その二句は代匠記にも引用してゐる、 かくのみにありけるものを猪名川の沖を深めて吾が思へりける(十六・三八〇四) と同じ構成で、今の第四句は右の上二句に相当するものであつて、これをしひてユヱニと訓み、「故に」と解かうとする事は訓釈の統一を求めてかたくなにおちたものといふべきであらう。また右に引用した憶良の、 はしきよしかくのみからに慕ひ来し妹が心のすべもすべなさ(五・七九六) の「かくのみからに」にしても、「かくのみにありけるものを」と同じであり、しかもその前後の句のつづきに何となくおちつきかねるものを感ぜしめるのは、今の御作の句を借用して、しかもそれにたより過ぎた為と云へるのではなからうか。かう見来つて案ずるに、「からに」といふ言葉は「故」の文字が用ゐられてもゐるやうに、本来「故に」とほぼ同じやうに用ゐられた語であるが、「ゆゑ」は名詞として、所以、根拠などいふ意が明瞭に示されてゐるが、「から」は接尾語として、接続の形も多様であり、語意も分化し、両者の間には語意の強弱が生じたものと考へるべきではなからうか。たとへば、「和我可良尓(ワガカラニ)泣きし心を」(廿・四三五六) の如きは「和我由恵尓(ワガユヱニ)妹嘆くらし」(十五・三六一五) と同じく、「から」を「ゆゑ」と改めても同じであるが、 故里は遠くもあらず一重山越我可良尓(コユルガカラニ)思ひぞ吾がせし (六・一〇三八) ・・・河ぞひの 丘邊の道ゆ きのふこそ 吾が越え来しか 一夜のみ 宿有之柄二(ネタリシカラニ)・・・(九・一七五一) これらの「からに」は理由をあらはすとは云へるけれど、「故に」とは全く同じではなく、「ゆゑに」といふ言葉におきかへる事は出来ないものである。これらの「から」は「何々する(した)だけでも」とも譯さるべきものである。なほ云へば、 あからひく色妙(いろくは)し子を数(しば)見れば人妻故(ヒトヅマユヱニ)吾戀ひぬべし(十・一九九九) と、 道の邊の草深百合の花ゑみに咲之柄二(エマシシカラニ)妻といふべしや(七・一二五七) とを較べる時、この「ゆゑ」と「から」とは交替させる事の出来ないものである事が認められる。即ち「から」は「ゆゑ」より融通性に富んだものである。「ゆゑ」は一筋の心であり、「から」はゆとりのある心であるとも云へようか。更に、 わが故に思ひな痩せそ秋風の吹かむその月安波牟母能由恵(アハムモノユヱ) (十五・三五八六) 玉かづら不絶物可良(タエヌモノカラ)さ寝(ぬ)らくは年のわたりにただ一夜のみ (十・二〇七八) の二つを並べる事によつてその事は一層明らかになる。この二つの「ものゆゑ」「ものから」は共に「ものなるを」といふ言葉で譯し得るやうに見え、似てゐるやうであるが、前者は秋風の吹く頃には逢へるのだからといふもので、「ゆゑ」は「から」とも替へる事の出来ないものである。別な言葉に例をとれば、 吾が舟の楫(かぢ)はな引きそ大和より戀ひ来し心 未飽九二(イマダアカナクニ) (七・一二二一) 明けぬべく千鳥数(しば)鳴く白たへの君が手枕 未厭君(イマダアカナクニ) (十一・二八〇七) の「いまだあかなくに」は共に「まだ飽かないものを」と口譯する事が出来るが、前者は「ないものを、だから、それ故に」といふ、云はば順接的な餘意を含むものであり、後者は「ないものを、だのに、それだけれども」といふ、逆接的な餘意を含むものである。かうした二つの順逆に別れる幅が「から」にもあるけれども、「ゆゑ」には―少なくも萬葉時代にはまだ―ないと認めるべきだと考へる。即ち今の場合はカクノミカラニと訓み、こんなに短いちぎりであつたものを、いつまでも末長くと思ひたのんだ事であつた、の意に解くべきものである。 【考】 「ゆゑ」「から」との区別は別釈の條で述べた如く、 白細布(たへ)の袖をはつはつ見柄(ミシカラニ)かかる戀をも吾はするかも (十一・二四一一)人麻呂集 と、 朝霧のおほにあひ見し人故尓(ヒトユヱニ)命死ぬべく戀ひ渡るかも (四・五九九)笠女郎 とは同想の歌であり、「から」と「ゆゑ」ともほぼ同意に用ゐられてゐるが、前者より後者が切実である。しかし今はカクノミユヱニと訓んで、「故に」とか「に対して」とか解くよりもカラニと訓んで「なるものを」と解く方が歎は切実にならう。 |

||||||||||

| 全注 | 神山之 山邊眞蘇木綿 短木綿 如是耳故尓 長等思伎 ミワヤマノ ヤマへマソユフ ミジカユフ カクノミカラニ ナガクトオモヒキ 三輪山の山辺の麻木綿が短いように 十市皇女の命はこんなにも短いものであったのに、いつまでも長くと自分は思っていた。 【注】 〇三輪山の 原文「神山之」。神をミワと訓む。旧訓ミワヤマノとあったのを、代匠記にカミヤマノと改めた。全註釈もカムヤマノとし、何処の神山とも指定されないとした。しかし、どことも定められぬ山では、即境的な景物として山辺の麻を歌う必然性は乏しいだろう。記伝に宣長が「古大倭ノ国に、皇大宮敷坐りし御代には、此ノ美和ノ大神を、殊に崇奉らして、ただに大神とのみ申せば、即此神の御事なりしから、遂に其ノ文字を、やがて大美和と云に用ふることにぞなれりけむ」と言っているように、神をミワと訓むことは、続日本紀の大神朝臣が、もと大三輪君であり、天武十三年の改姓によって朝臣になったことや新撰姓氏録の記述から知られる。 〇山辺まそ木綿短木綿 マソは、東歌に「上つ毛野安蘇の麻素武良かき抱(むだ)き寝(ぬ)れど飽かぬをあどか吾がせむ」(14・三四〇四) ともある。ソは麻のことで、「打麻(うちそ)を」(1・二三)、「夏麻引く」(7・一一七六) などと歌われる。マは接頭語で、ほめことば。木綿はユフと訓む。豊後風土記に「柚富の郷。・・・此の郷の中に栲の樹多に生ひたり。常に栲の皮を取りて、木綿を造る。因りて柚富の郷といふ」とあり、木綿(ゆふ)と訓んだことが知られるし、和名抄にも「木綿由布」と見える。木綿は、主として楮の皮や繊維をほぐして綿のようにしたもので、神への幣帛などに用いた。麻の繊維で作ったものをマソユフと呼ぶ。ここは三輪山の山辺の麻で作った木綿が葬儀に用いられていたので、その短いことを比喩に利用したのであろう。 〇かくのみからに 原文「如是耳故尓」を、旧訓にカクノミユヱニと訓む。代匠記・考などにも同訓を見るが、略解にカクノミカラニと改め「かくのみからにのからは、字の如くゆゑにと同じくて、人妻故(ユヱ)にと多くよめる故と同じ意也」と説いた。巻五の憶良の歌に「はしきよし加久乃未可良尓したひこし妹が心の術も術なさ」(七九六) とあるのは仮名書きの例であるが、カクノミユヱニの仮名書き例は無く、「故」をカラと訓む場合は、「高麗剣わが心故よそのみに見つつや君を恋渡りなむ」(12・二九八三) にも見えるので、ここもカクノミカラニと訓むのがよいであろう。カラニは、あることをすると同時にの意や、あることをするだけでの意をあらわす場合もあるが、ここは逆接と解せられる。注釈に、ユヱニとカラニとは似ているけれども、前者は順接的な余意を含むのに対し、後者は逆接的であることを指摘している。こうなるばかりであったものを、の意。 〇長くと思ひき ナガクは、ナガクアレまたはナガクアラムの略。皇女の命の末長くと思っていたことを言う。古典文学大系本など、ナガシと訓んでいるが、将来にかけてナガカラムの意でナガクと訓むのが正しいだろう。 【考】景物としての木綿 第三句までは、皇女が命短くして世を去られたこを言うための序詞である。麻の木綿を歌うのは、矚目の景物として葬儀の場にあったからだろうか。この木綿を三輪山の山麓に三輪の大神を祭るための麻のしでとする説(注釈)や、日常の見聞にしたがったまでとする説(私注)もみられる。比喩が素朴で効果的であり、下句のカクノミカラニナガクトオモヒキの嘆きも切実に響く。 |

||||||||||

| 巻二158 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集

|

||||||||

| 活字附訓本 | 附訓本 |

|

|||||||||

| 諸注引用 | 拾穂抄 | やまふきのさきたる山のしみつをはくみにゆかめとみちのしらなく 山振之立儀足山清水酌尓雖行道之白鳴 やまふきの咲たる山の 十市皇女を清水にたとへて又逢みん道なき歎きをよみ給へるにや |

|||||||||

| 代匠記 | 山振之立儀足山清水酌爾雖行道之白鳴 [ヤマフキノサキタルヤマノシミツヲハクミニユカメトミチノシラナク] 今按、立儀足をサキタルとは如何よめるにか其意を得ず、清水の下にてにをはの字もなければ、立ヨソヒタル山シミヅと讀べきにや、皇女四月七日に薨じ給て、十四日に赤穗に納む、赤穗は添ノ上ノ郡にあり、此歌によれば赤穗は山なるべければ、其比猶山吹有たるべし、山吹の匂へる妹などもよそへよめる花なれば、立よそひたると云べし、さらぬだにある山の井に山吹の影うつせらんは殊に清かりぬべし、下句の心は、其山の井を酌てだに今はなき人の手向にすべきを、歎にくづほれてうつゝの心もなければ、道をもしらせ給はずとなり、武烈紀に、平群眞鳥 [ヘクリノマトリ] 大臣の子|鮪 [シビ] と云人を罪によりて殺し給ける時、其妻物部ノ影媛が慟きてよめる歌に、玉|笥 [ケ] には飯さへ盛り玉盌 [モヒ] に水さへ盛とよめるは、鮪が靈魂に祭れるなり、童蒙抄 |

||||||||||

| 童蒙抄 | 山振之立儀足山清水酌爾雖行道之白嶋 やまぶきの、にほへるいろの、やましみづ、くみにゆかめど、みちのしらなく 山振 倭名鈔卷二十草木云、欵冬。本草云、欵冬一名虎鬚。〔一本冬作v東也、和名夜末不々木一云夜末布木〕萬葉集云、山吹花。此集山吹とも書けり。是れ訓書なり。振の字はふりともふきとも訓ずる也。此集に山吹、山振と訓書にせり。振はふりとも、ふきとも訓ずる故、欵冬の訓書に如v此書きたり 立儀足 古本印本共にさきたると義訓せり。又或説にしみづをばと云。をばの字も見えねば、此三字をかちよそひたるとよむべしと釋あれども、兩説共に立儀二字の熟字證例を見ざれば、宗師の案は光儀の二字なるべく、神代下卷云、時味耜高彦招神光儀花艶云々とありて、光儀の二字は日本紀に書例あれば、立と光と紛れやすき字形なれば、決して立は光の誤れると見て、光儀の二字を匂へると義訓によむなり。ひかるよそほひはにほへる色なり。にほひと云は、香の事計りにてはなく、色の事を云也。足の字は色の字なるべし。これも誤りやすき字形也。よつて三字を一句ににほへるいろのとよむ也。山ぶきのにほへる色とは、黄泉の義を云たるもの也。山吹のいろは黄なるものなれば、黄なるいづみといふ意によそへてよめると見えたり。さなくてたゞ四月にかくれ給ふ故、山吹のある時節なればとの説計りにては其意得がたし。山吹をよみ出したるは、黄泉のことをいはん爲、にほへる色ともよみ出で給ふと見ゆる也 山清水 やましみづと云て、下の意は闇きし水の義をふくみて也。死て行をやみ路に入と云。またやみくになどいへば也。やまもやもゝ同事にて、やもとやみと、同音なれば、下の意はやみ路の水といふ義也。且山清水の三字を谷水ともよむべき歟 酌爾雖行道之白嶋 くみにゆかめどみちのしらなく。死たる人に水を手向ることは、天竺の法にもある事にや。わが朝にては佛法の來渡せぬ已前よりあるわざにて、すでに日本紀武烈卷に鮪の臣が殺されし時、物部麁鹿火女影媛がよめる歌にも、玉笥には飯さへもり、玉もひに水さへもりとありて、上代より于v今猶のこれるわざ也。 此歌の意は、水をも汲みそへ上げ給はんとおぼせど、よもぢに入たまふなれば、黄泉の水はくみに行き給はんみちのしられぬと也 古本には、小字にて紀曰七年戊寅四月丁亥朔癸巳十市皇女平然病發薨2於宮中1。如v此古注者の傍注あり。日本紀天武紀の文を書加へたる也。丁亥朔癸巳とあるは日本紀も如v此なり。しかれば四月七日なり。しかるに或抄等には四月朔日と書ける説あり日本紀を見あやまりたる歟 童子問 此歌仙覺注もなし。歌の意得がたし。もし先生賢案の義も有歟。 答 あり。此歌も一兩宇誤字有歟、句切たがふとみえたり。僻案の訓は、山振之、此三字一句にてやまぶきのと訓、立儀足、此三字一句にて、立の字は充の字の誤り、足の字は色の字の誤とみる也。光儀とつゞきたる文字日本書紀神代下光儀花艶の四字をてりうるはしとよみ來れば、光儀は傳寫の僞なるべし。光儀色の三字をにほへるいろのと訓、山清水、此三字をやましみづと訓、酌爾雖行、此四宇一句にてくみにゆかめどと訓、道之白鳴、此四宇一句にてみちのしらなくと訓。 歌の意は、十市皇女の黄泉にしづみ給ふ義を、山吹のにほへるいろの山清水と訓給ふとみるなり。酌にゆかめど道のしらなくは、黄なる泉ありとはきゝしり給へば、その水なるともせめて酌にゆかんとおぼしめせども、道のしられぬと、なげきのあまりに詠給ふ御歌とみるや。 |

||||||||||

| 万葉考 | 山振之 [ヤマブキノ]、立儀足 [タチヨソヒタル]、 足は辭なり、山ぶきの花はたをやかに愛 [ウツク] しければ、集中に妹に似る花とよみたり、振

[フリ] を古はふきといへり、 山清水 [ヤマシミヅ] 、酌爾雖行 [クミニユカメド ]、 山ぶきは深き山の谷水の邊に咲たわむ花なれば、山水をもて、言をつゞけ給ふのみ、 道之白鳴 [ミチノシラナク]、 葬し山邊には、皇女の今も山吹の如く姿とをゝに立よそひておはすらんと思へど、とめゆかん道ししられねば、かひなしと、をさなく思ひ給ふが悲きなり、 |

||||||||||

| 略解 | 山振之。立儀足。山清水。酌爾雖行。道之白鳴。 やまぶきの。たちよそひたる。やましみづ。くみにゆかめど。みちのしらなく。 和名抄、欵冬一名虎鬚、和名夜末不不木、-云、夜末布木、萬葉集云、山吹花と見ゆ。欵冬とせしは違へり。字は何にもせよ、今有る山ブキなり。山吹の花は集中に妹に似る由よみたり。さて山吹は、深き山の谷水のほとりなどに咲きたわむ物なれば、山水もて詞を續け給へり。葬りませし山邊には、皇女の今も此花の如くたをやぎおはすらむと思へども、尋ね行かむ道の知られねばかひ無しと、幼く詠み給へるなり。宣長云、儀は纏などの誤りにて、立チシナヒタルと有るべし。卷二十、多知之奈布きみがすがたを云云と詠めり。 |

||||||||||

| 攷證 | 山振之 [ヤマフキノ]。立儀足 [タチヨソヒタル・サキタル]。山清水 [ヤマシミツ・ヤマノシミツヲハ]。酌爾雖行 [クミニユカメト]。道之白鳴