| 諸本・諸注の引用 巻第二 c(145番~) 一首全体の歌意解釈に及ばない範囲 (和歌を自分自身で感じるために) での「諸注」の注釈を引用掲載する。 底本を、小学館「新編日本古典文学全集」とし、その凡例による。 [西本願寺本を底本とし、古写本の校合は、校本萬葉集によると共に、桂本・元暦校本・金澤本・紀州本・類聚古集・古葉略類聚鈔・神宮文庫本など複製本の備わっているものはこれについて再検証し、冷泉本・陽明本・近衛本・京都大学本は現物について確認することに努め、また検天治本や諸家に伝わる断簡類についても目に触れたものはすべて校勘に付し、誤りがないように配慮した。] 主な「注釈書」として、 「小学館『新編日本古典文学全集万葉集』」、現代注釈書の中では比較的新しい。 「有斐閣『万葉集全注』」、これは全二十巻執筆者が異なり、それぞれに独自性がある私が重宝している書。従って、各巻ごとの整合性を求めていない点がいい。 「中央公論社『万葉集注釈』」、澤瀉久孝著。語句の検証が丁寧でありがたい。 他、古語辞典に載らない「語句」の参考資料として、上記の書をベースに、古書の類の注釈書からの引用も載せる。 尚、表の「歌番号」は「新編国歌大観歌番号」、諸注歌番号、及び文中歌番号は、「国歌大観歌番号 (旧歌番号)」。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 歌番号 | 語句 | 諸注 | 諸注引用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

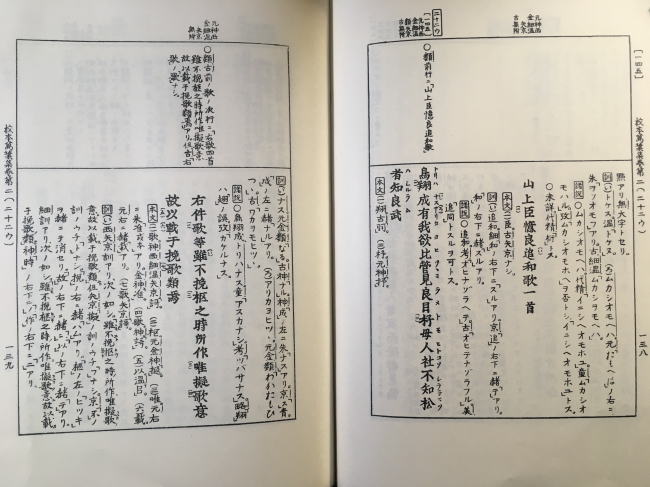

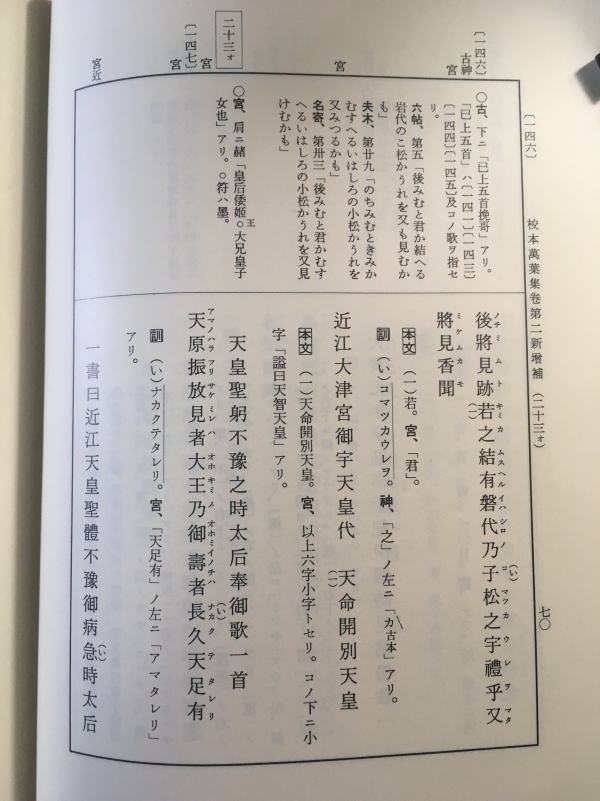

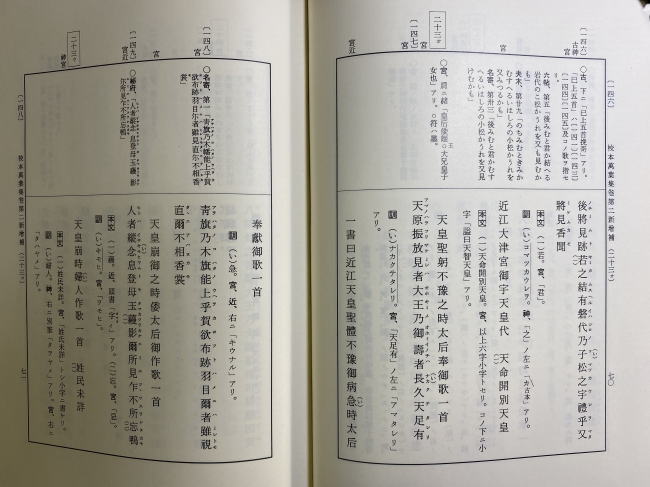

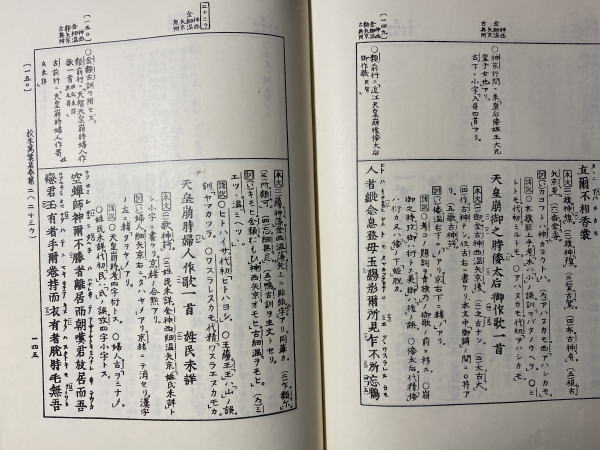

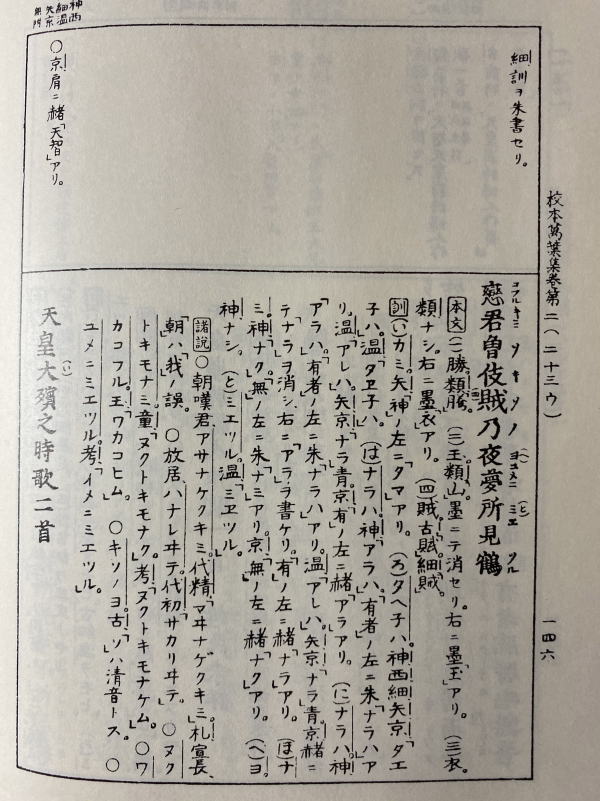

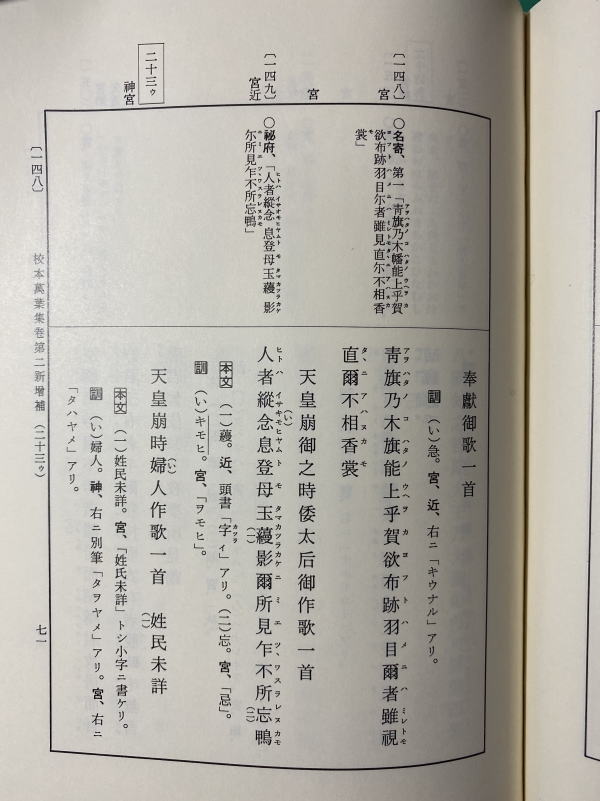

| 巻二 145 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【題詞】 山上臣憶良追和歌一首 〔本文〕 臣。古葉略類聚鈔・大矢本・京都大学本、ナシ。 〔訓〕 追和。細井本、「和」ノ右下ニ「スル」アリ。京都大学本、「追」ノ右下ニ赭「テ」アリ。「和」ノ右下ニ赭「スル」アリ。 〔諸説〕 追和。万葉考、「オヒナゾラヘテ」。古義、「オヒテナゾラフル」。美夫君志、「追同」トスルヲ可トス。 【頭書】 類聚古集、前行ニ「山上臣憶良追和歌」 【本文】 鳥翔成 有我欲比管 見良目杼母 人社不知 松者知良武 (トリハナス アリカヨヒツヽ ミラメトモ ヒトコソシラ子 マツハシルラム) 〔本文〕 翔。古葉略類聚鈔、「羽」。 杼。元暦校本・神田本、「抒」。 〔訓〕 ナス。元暦校本・金澤本・類聚古集、「なる」。古葉略類聚鈔・神田本、「ナル」。神田本、「ナル」ノ左ニ朱「ナス」アリ。京都大学本、「ス」青。「成」ノ左ニ赭「ナル」アリ。 アリカヨヒツヽ。元暦校本・金澤本・類聚古集、「わかおもひつゝ」。古葉略類聚鈔」、「ワカヲモヒツヽ」。 〔諸説〕 鳥翔成(トリハナス)。童蒙抄、「アスカナシ」。万葉考、「ツバサナス」。略解、「翔」ハ「翅」ノ誤。攷證、「カケルナス」 【左注】 右件歌等雖不挽柩之時所作唯擬歌意 故以載于挽歌類焉 【左注頭書】 類聚古集・古葉略類聚、前ノ歌ノ次行ニ「右歌四首雖不挽柩之時所作唯擬歌意 故以載于挽歌類焉」アリ。但、古葉略類聚鈔、「右歌」ノ「歌」ナシ。 〔左注本文〕 (右件歌)の歌。神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「謌」。 柩。元暦校本・金澤本・神田本、「□[下写真参照]」。 唯。元暦校本、右ニ朱「准 或本」アリ。金澤本・神田本、「准」。 (歌意)の歌。神田本、「謌」。 以。温故堂本、「□[下写真参照]」。 載。元暦校本、右ニ赭「裁」アリ。 (挽歌)の歌。大矢本・京都大学本、「謌」。 〔訓〕 西本願寺本・大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「雖トモ不スト挽柩(ヒツキ)ヒク之時ノ所作ニ唯擬フルカ歌ノ意ニ 故以載ス于挽歌ノ類ニ」。 但、大矢本・京都大学本、「擬」ノ訓ノウチ「フ」ナシ。京都大学本、「不」ノ訓ノウチ「ト」ナシ。「挽」ノ右ニ赭「ハム」アリ。「柩」ノ左ノ「ヒツキ」ヲ赭ニテ消セリ。 「故」ノ右下ニ赭「ニ」、「以」ノ右下ニ赭「テ」アリ。 細井本、訓アリ、次ノ如シ。「雖トモ不挽柩(ヒツキ)之時ノ所作ニ唯擬スルカ歌ノ意ニ 故以載ス于挽歌ノ類ニ」。 神田本、「時」ノ右下ニ「ノ」、「作」ノ右下ニ「ニ」アリ。 〔諸説〕 右件歌等。代匠記精撰本、次ノ「後将見跡」ノ歌ノ後ニアルヲ可トス。攷證、コノ左注誤多シトス。古義、コノ左注削ルヲ可トス。

[校本萬葉集新増補版] 【題詞】 山上臣憶良追和歌一首 〔訓〕 和。神宮文庫本、右下ニ「スル」アリ。 【本文】 鳥翔成 有我欲比管 見良目杼母 人社不知 松者知良武 (トリハナス アリカヨヒツヽ ミラメトモ ヒトコソシラネ マツハシルラム) 〔訓〕 トリハナス。近衛本、「ス」青。 【左注】 右件歌等雖不挽柩之時所作唯擬歌意 故以載于挽歌類焉 【左注頭書】 古葉略類聚鈔、前ノ歌ノ次行ニ「右歌四首雖不挽柩之時所作唯擬歌意 故以載于挽哥類焉」アリ。 〔左注本文〕 歌。神宮文庫本、「謌」。 〔訓〕 件。京都大学本、右下ニ赭「ノ」アリ。 神宮文庫本、訓アリ、次ノ如シ。「雖不挽柩(キウ)之時ノ所作ニ」。 神宮文庫本・大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「雖トモ不挽柩(ヒツキ)之時ノ所作ニ唯擬スルカ歌ノ意ニ 故以載ス于挽哥ノ類ニ焉」。 但、大矢本・京都大学本、「擬」ノ訓ノウチ「ス」ナシ。大矢本、「不」ノ右ニ「スト」アリ。「挽柩」ノ右ノ「ヒツキ」ナク、「柩」ノ右ニ「キフ」アリ。「柩」ノ左ニ「ヒツキ」アリ。 京都大学本、「不」ノ右下ニ「ス」アリ。「挽柩」ノ右ノ「ヒツキ」ナク、「挽」ノ右ニ赭「ハム」アリ、「柩」ノ右ニ「キウ」アリ。「柩」ノ左ニ「ヒツキ」アリ。 但、赭ニテ「ヒツキ」ヲ消セリ。「故」ノ右下ニ赭「ニ」、「以」ノ右下ニ赭「テ」アリ。「載」ノ右下ノ「ス」ナシ。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 題詞「山上臣憶良追和歌一首」考 | 代匠記 | 山上臣憶良追和歌一首 此は有間ノ皇子の歌を和するか、意吉麿が歌を和するか、按ずるに意吉麿が歌に次て追和と云ひ、歌の樣も二首の中の初を和すと見えたり、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 山上臣憶良追和歌一首 童子問 追和とは意吉呂見結松哀咽歌を和するにや。 答 しからす。有間皇子の歌を和するなるへし。よりて追和と有歟。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 万葉考 | 山上臣憶良ガ追和 [オヒナゾラヘテ] 作歌 [ヨメルウタ]、 こは意寸麻呂よりしも後の歌ながら、類ひもてこゝに載し事、右にひとし、〔此和は答にあらず、擬といふが如し、仍てなぞらへとよむ、〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 山上臣憶良 [ヤマノヘノオミオクラ] 追和歌一首 憶良は意吉麻呂より後なり。和は答へ歌の心にあらず、擬ふと言ふが如し。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 山上臣憶良。追和歌。一首。 追和歌。 本集四〔十八丁〕に、後人追同歌云々。五〔十九丁〕に、後追和梅歌云々。〔廿一丁〕後人追和之詩云云などありて、集中猶多し。皆、後の人の、追て添たる歌也。假字玉篇に、和をソヘルとよめり。この意也。答ふる意にあらず。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 山上臣憶良 [ヤマノヘノオミオクラガ]。追和歌一首 [オヒテナゾラフルウタヒトツ]。 憶良が傳は、一ノ卷に委ク云り、こは意寸麻呂よりも、又後の人ながら、類以てこゝに載しこと、右と同し、 追和は、「オヒテナゾラフ」とよむべし、和は答の意にあらず、擬といはむが如し、故レかく訓つ、此は意吉麻呂が二首の中の、初のに和 [ナゾラ] へたりと見ゆ、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 山上臣憶良追和(セル)歌一首 憶良は意吉麻呂よりも更に後の人である。追和歌とは、意吉麻呂の歌に追和した意である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 山上臣憶良 ヤマノウヘノオミオクラ。 追和歌 オヒテコタフルウタ。後に唱和した歌。和歌は、前に歌があつて、それに對して唱和する歌である。ここでは、内容から考えて、長の意吉麻呂の歌に唱和したものと見られる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 憶良 既に述べたが、意吉麿と略々同時代であつて、憶良が僅かに遲れるやうである。この追和したのは有馬皇子の歌に對してとも見られるが、恐らく意吉麿の第一首に和したのであらう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 「追和」は後から追ひて唱和する意。巻九の大宝元年の作 (1673) が憶良の類聚歌林に意吉麻呂の作として収められてゐる事右に述べた如く、憶良は恐らく右の意吉麻呂の二首をも見て、それに和したものと思はれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | [追和歌] この歌は、前の意吉麻呂の作に和したものである。意吉麻呂歌を大宝元年作とすると、追和歌はそれ以後、たとえば慶雲年中に帰国して後の作とも考えられるが、「追和」といっても、同じ行幸時の歌として、意吉麻呂歌も憶良追和歌も持統四年九月の作とする説 (中西進『山上憶良』など) が有力になりつつある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 初句原文「鳥翔成」訓・考 | 拾穂抄 | 追テ和シスル歌一首 山上憶良 とりはなすありかよひつゝ見らめともひとこそしらね松はしるらん 鳥翔成有我欲比管見良目杼母人社不知松者知良武 (―本云)右件ノ歌等雖トモ2不(サル)v挽(ヒカ)v柩(ヒツキヲ)之時所ト1v作ル唯擬(ギスル)歌ノ意ヲ1故ニ以載ス2挽歌ノ類ニ1焉 とりはなすあり 鳥翔成 [トリハナス] とは有かよふの枕詞也有馬皇子の魂のあまかけりかよひて此松を見るらめと今まさに人こそしらね猶むすひ松はしらんと也 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 鳥翔成有我欲比管見良目杼母人社不知松者知良武 [トリハナスアリカヨヒツヽミラメトモヒトコソシラネマツハシルラム] 鳥翔ナスは鳥の羽の如なり、有カヨフは此に兩義あるべし、一つには有て常に通なり、二つには此集に蟻通と書たれば、蟻は同じ道を絶ず往來すればそれに喩て云か集中に多き詞なれば委は別に注す、されば皇子の神魂は鳥の飛が如く天かけりて見給らめどもなり、履中紀云、有2如v風之聲1呼2于大虚1曰、鳥往來羽田之汝妹羽狹丹葬立往《トリカヨフハタノナニモハサニハフリヌ》云云、源氏に、中宮の御事にても、いと嬉しく參となん、天翔でも見奉れど、道ことに成ぬれば云云、これは奥丸が、人は反て又見けんかもといへる所を押へて和する心なり、下の句の心は、生死道殊なれば、靈魂ばかりの空にかよひて見るをば、我等こそしらね、無心の松は却て知らんとなり、第三第七に木の葉知らんとよめり、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 島翔成の三字をとりはなすとよみ來れり。翔の宇をはとよまは、羽の宇にて有ぬへきに、翔の字を羽とよむこと心得かたし。若先生賢按の訓はなきことにや。 答 しかるへき疑問也。僻案あり。鳥翔は飛鳥と義おなしければ、僻案の訓にはあすかなしとよむ、かなしといふ詞訓中にありて哀情顯はるへし。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 万葉考 | 鳥翔成 [ツバサナス]、 羽して飛ものをつばさといふ、成は如なり、今本とりはと訓しはわろし、とりはてふ言はなきなり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 鳥翔成。有我欲比管。見良目杼母。人社不知。松者知良武。 つばさなす。ありがよひつつ。みらめども。ひとこそしらね。まつはしるらむ。 翔は翅の誤りなるべし。成スは如クなり。此歌にてはツバサと言ひて即ち鳥の事なり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 鳥翔 [カケル・トリハ] 成 [ナス]。有我欲比管 [アリカヨヒツヽ]。見良目杼母 [ミラメドモ]。人社不知 [ヒトコソシラネ]。松者知良武

[マツハシルラム]。 鳥翔 [カケル・トリハ] 成 [ナス] 。 舊訓、とりはなすとあるは、いふにもたらぬ誤りにて、考に、つばさなすとよまれしもいかゞ。すべて、成 [ナス] といふ語は、書紀にも本集にも、如の字をもよみて、如 [ゴトク] の意なれば、つばさのごとく、ありがよひつゝとはつゞかず。つばさあるごとく、ありがよひつゝといはでは、意聞えず。さては、文字あまれば、さはよむべくもあらず。されば、案るに、かけるなすとよむべし。こは、有間皇子の御魂の、天がけりて、通 [カヨ] ひつゝ見そなはす事をいへる所にて、集中、また祝詞にもあまがけりといふことありて、古事記中卷に、念自虎翔行 [オモフヨリソラカケリユカント] 云々。本集十七〔四十五丁〕に、久母我久理可氣理伊爾伎等 [クモカクリカケリイニキト] 云々と見えたり。さて成 [ナス] といふ語は、すべて體語よりうくる語なれば、かけるなすとはよめり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 鳥翔成 [ツバサナス]。有我欲比管 [アリガヨヒツヽ]。見良目杼母 [ミラメドモ]。人社不知 [ヒトコソシラネ]。松者知良武 [マツハシルラム]。 鳥翔成、(翔ノ字、拾穗本には羽と作り、)翔は翅ノ字の寫誤なるべし、「ツバサ」と訓べし、羽して飛ものをいふなり、鳥の如くといふが如し、成 [ナス] は如なり、〔頭註(源氏、中宮の御事にても、いとうれしく忝となむ、天翔 [アマカケリ] ても見奉れど、道ことに成ぬれば云々、) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | つばさなす あり通ひつつ 見らめども 人こそ知らね 松は知るらむ 鳥翔成 [ツバサナス] 有我欲比管 [アリガヨヒツツ] 見良目杼母 [ミラメドモ] 人社不知 [ヒトコソシラネ] 松者知良武 [マツハシルラム] 鳥翔成 [ツバサナス] ―― 舊訓トリハナスとあるのはよくない。ツバサナスでよい。ツバサは翼であるが、これは鳥を言つたのである。新考にトトビナスとよんだのは語をなさぬやうだ。翔の字は新考に言ふ如く、トブとよむ字であるが、また鶴翔所見 [タヅカケルミユ] (一一九九)・天雲翔 [アマクモカケル](一七〇〇)・飛翔 [トビカケル](三七九一) の如くカケルにも用ゐられてゐる。この場合は鳥翔 [ツバサ] と熟して用ゐたのである。成 [ナス] は如くの意。似すの轉であらう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | かけるなす あり通 [がよ] ひつつ 見らめども、 人こそ知らね、松は知るらむ。 鳥翔成 [カケルナス] 有我欲比管 [アリガヨヒツツ] 見良目杼母 [ミラメドモ] 人社不v知 [ヒトコソシラネ] 松者知良武 [マツハシルラム] 【釋】鳥翔成 カケルナス。トリハナス (舊訓)、アスカナシ (童)、ツバサナス (考)、カケルナス (攷)、等の諸訓がある。翔は鳥の飛ぶをいい、ナスは、のようにあるの意であるから、鳥の飛ぶように靈魂が飛翔しての意と解すべきであるのに、ツバサは鳥の飛ぶ道具であつて飛ぶことでないから、ツバサナスアリガヨヒツツでは、意を成さない。いま攷證に、鳥翔をカケルとするによる。カケルは、鳥の飛ぶにいう語で、「二上《フタカミノ》 山登《ヤマト》ビコエテクモガクリカケリイニキト」 (卷十七、四〇一一) は、鷹についていい、その他、翔の字をカケルと讀んでいる例は多い。また動詞にナスの接續する例は、「木都能余須奈須 [コツノヨスナス]」 (卷十四、三五四八)、「衣爾著成 [キヌニツクナス]」 (卷一、一九) がある。ヨスは、古くは四段活であろうから、その連體形にナスが接續したことになる。鳥の飛ぶようにある意で、次の句を修飾する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 鳥翔 [つばさ] なすあり通 [がよ] ひつつ見らめども人こそ知らね松は知るらむ 〔語〕鳥翔 [つばさ] なす 翔は鳥の飛ぶ義。鳥のやうに皇子の靈が飛んでの意と思はれる。なほ訓詁の條參照。 〔訓〕鳥翔なす 白文「鳥翔成」は、考の訓によつたが、鳥翔をツバサと訓むことにも疑があり、略解の如く「鳥翅」と改めて見ても、ツバサナスを直ちに鳥の飛ぶ如くの意に用ゐてよいかどうか疑がある。といつて、舊訓トリハナス、攷證カケルナスも穩かでない。講義アマガケルも原字面に即してゐないやうに思はれる。かくて訓は、なほ後考を俟たねばならぬが、暫く通説の如く考に從つておく。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 天翔り ありがよひつゝつ 見らめども 人こそ知らね 松は知るらむ (あまがけり ありがよひつつ みらめども ひとこそしらね まつはしるらむ) 【訓釈】 「天翔り」 原文「鳥翔成」とあつて、旧訓「トリハナス」とし、万葉考に「ツバサナス」、攷證に「カケルナス」と改めた。鳥が翔けるやうに、の意である事はわかるが、それを五音の句に訓む事がむつかしい。「ツバサナス」では翼の形を云つてるやうで言葉が足りない。「カケルナス」でも鳥の文字が生きなくて、拙劣な句となる。そこで佐伯梅友君はこれを義訓として「アマガケリ」と訓まれた (「鳥翔成」 短歌研究 第十二巻第十号 昭和十八年十月)。巻二には「鶏鳴 (アカトキ)」(105)、「馬酔木 (アシビ)」 (166)、「得物矢 (サツヤ)」 (230) など、又憶良には「五十戸良 (サトヲサ)」(5・892) などの例があり、「アマガケル」の例は他に唯一つ「天地の 大御神たち 大和の 大国御靈 ひさかたの 天のみ空ゆ 阿麻賀気利(アマガケリ) 見渡し給ひ」 (5・894) があり、それがまた憶良の例である。それで今も義訓として「アマガケリ」と訓んではどうか、といふ説である。「鳥の翔るなす」とはつきり訓める文字である為に、義訓に躊躇が感じられるのであるが、「鶏が鳴く」-「あかとき」、「鳥の翔るやうに」-「天翔り」と並べ考へると極めてすなほにうけ入れる事が出来る。かういふ義訓は「月西渡」 (1・48) が「ツキカタブキヌ」と先人によつてはやく訓まれた為に後人ははじめからそれに馴れて疑を抱かないやうに、時がおのづから解決するものとも云へよう。全註釈に「トブトリナス」と訓まれたのは文字に忠実なうやうであるが、それならば「飛鳥」とあるべきであり、声調も鈍重で、「天翔り」に及ばない。増訂本では攷證の訓によられてゐる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 翼なす あり通ひつつ 見らめども 人こそ知らね 松は知るらむ (つばさなす ありがよひつつ みらめども ひとこそしらめ まつはしるらむ) 【注】 「翼なす」 原文「鳥翔成」で難訓。旧訓「トリハナス」であったのを、真淵の考に「羽して飛ものをつばさといふ、成は如也。今本とりはと訓しはわろし、とりはてふ言はなき也」として、「ツバサナス」の新訓を提示した。略解にこれを継承し、翔は翅の誤字かとも言う。攷證には、これに対して「カケルナス」と訓むことを記し、新考には「トトビナス」の訓も見える。佐伯梅友「鳥翔成」(短歌研究昭和十八年十月) には、鶏鳴あかとき(105)・馬酔木あしび(166)・相競あらそふ(199)・浦不楽うらさび(210)・不怜さぶし(218)・得物さつや(230)・五十戸良さとをさ(5・892)・五月蠅さばへ(5・897) などと同様の義訓として扱っており、「アマガケリ」という新訓を示している。難訓の個所の一つで、戦後の諸注でも定訓はまだ得られていない。澤瀉注釈には「ツバサナスでは翼の形を云つてるやうで言葉が足りない。カケルナスでも鳥の文字が生きなくて、拙劣な句となる」と評した上で、佐伯説の「アマガケリ」を採用。窪田評釈にも「神霊の行動を叙する語としては、最も妥当なものであり、現に憶良の巻五(894)にも用いている例がある」と、「アマガケリ」を採る。そのほか古典集成・講談社文庫なども、とくに理由を記していないが、この訓によっている。一方、佐佐木評釈・古典全集には「ツバサナス」と訓み、とくに後者には高知県長岡郡国府村 (南国市) の方言に、鳥類を意味する「トリツバサ」という語のあること、嬰児が死んだら「トリツバサ」になると言われているという注記 (土佐民俗叢書一) を付す。今までに示された訓の中では、「アマガケリ」と「ツバサナス」の二訓が注目されるだろう。原文に「鳥翔成」とあって同種の例は「入日成」「鶉成」のように「~ナス」と訓まれるのが一般である。山田講義に、「翔」は動詞をあらわす文字で名詞をあらわす文字でないこと、下の「アリガヨヨフ」に対して「ツバサ」はしっくりしないこと、鳥のことを「ツバサ」と言った例も、魚のことを「ヒレ」と言ったような例も存在しないことなどを挙げて、「ツバサナス」とは訓みえないだろうと推定しているのは、詳細な考察でもっともだと思われるが、なお、「ツバサナス」の訓を完全に否定することにはならないようだ。まして古典全集の頭注に見られるように「ツバサ」で鳥類を意味する場合があるとすれば講義の説の迫力はかなり弱められるに違いない。佐伯説の「アマガケリ」は、魅力的な訓である。憶良の好去好来歌 (5・894) に「天地の 大御神たち 大和の 大国御靈 ひさかたの 天のみ空ゆ 阿麻賀気利(アマガケリ) 見渡し給ひ」と歌われているし、続日本紀神護景雲三年十月詔に「・・・朕必天翔給天見行之退給比・・・」ともあって、神霊や人の魂について用いられているので、有間皇子」の場合にもふさわしいように思われる。しかし、佐伯説のように「アマガケリ」と訓むべきものとすれば、なぜ憶良は続紀宣命のように「天翔」とするか、894歌のように仮名書きにしなかったのだろう。「鳥翔成」を義訓としても、「アマガケリ」と訓ませるのはかなり無理を伴うように思う。佐伯説にあげられている鶏鳴・馬酔木・不怜・五月蠅などの義訓の例は正訓字表記の困難なものと考えられるのに、「アマガケリ」の場合は「アマ(天)」にしろ「カケリ(翔)」にしろ容易に正訓字の表記を想起させることばであって、とくに義訓として「鳥翔成」と記さねばならない理由を見出しがたいのである。旧訓以来「~ナス」と訓まれることが多かったのも、理由のあることと思われる。「トトビナス」とか、「カケルナス」とかは、句として拙劣に過ぎるだろうが、「ツバサナス」ならば「アマガケリ」に対して、音調の上からも遜色はあるまい。「~ナス」と訓むのが穏やかなことと、「翔」は、あるいは「翅」の誤字かも知れないことを併せて、いちおう「ツバサナス」により、後考を俟ちたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 【頭注】「翼なす (つばさなす)」 原文には「鳥翔成」とあり、旧訓「トリハナス」であったが、『万葉考』が「ツバサナス」と読みはじめた。その他数種の訓が試みられたが、三字を義訓として解し、「アマガケリ」と読む説がこれについで有力である。今は仮に『万葉考』の説による。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 【脚注】「翼なす (つばさなす)」 初句の原文「鳥翔成」は、賀茂真淵の説(万葉考)によって「つばさなす」とと訓む。「成」の字は、「入日成(いりひなす)」(210・466)、「鶉成(うづらなす)」(199・239)、「玉藻成(たまもなす)」(50・131・135・138・194)、「水鴨成(みかもなす)」(466) などと同様、「・・・の如く」の意の「なす」である。「鳥翔」は、意味を取って「ツバサ」と訓むのが最も穏当であろう。その「つばさ」は、鳥の総称か。方言に、鳥類を「とりつばさ」という (土佐民俗叢書一『明治大正時代国府村民俗語彙』、『日本方言大辞典』)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「有我欲比管 (ありがよひつつ)」注 |

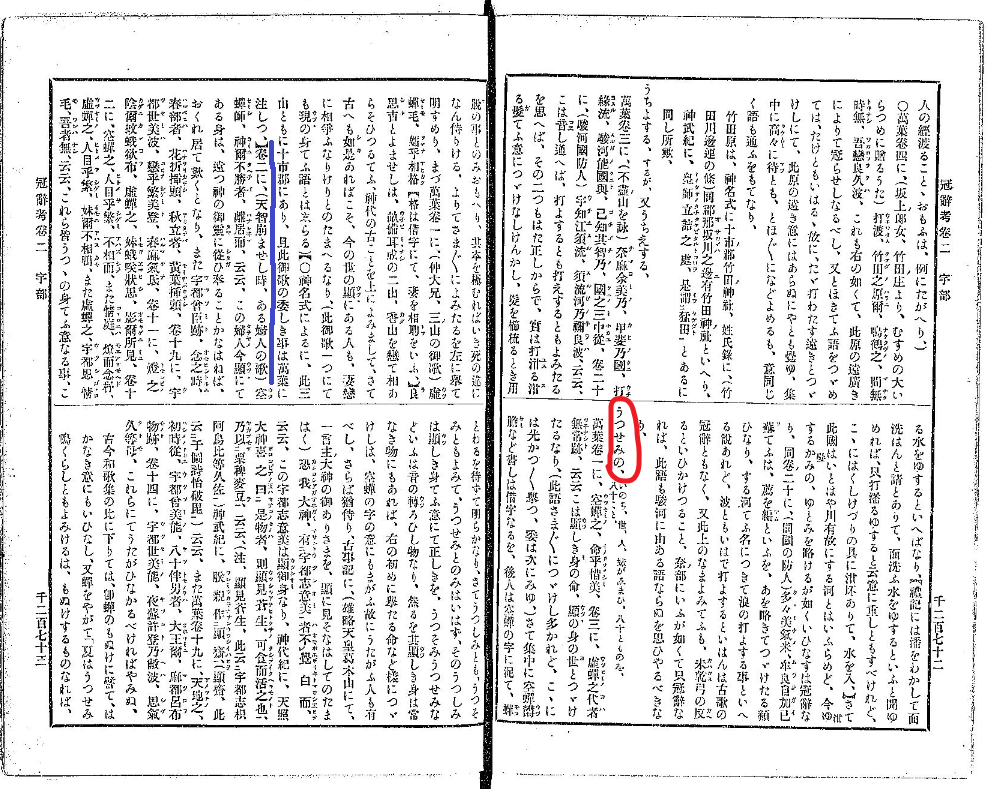

童蒙抄 | 童子問 有我欲比管とは、或説に鳥の翅をもてかよふことく通はんとなりといへり。しかるへしや。 答 通ふとならてはよまれす。他訓有へしともみえす。されとも我の字かたかひ有。もし誤字か。しからすは古語にはありと上にいひては、かを濁りていひならはせるなるへし。有といふ詞は古語にうせさる事にもちひたれは、靈魂うせすして今にありてかけり通ひて見らめともとよめるなるへし。 童子問 有我欲比を或人の説には、此集中に蟻通とも末に書てあれは、蟻はあひ集りて同し道をたえす行かよふ物なれは、蟻の如くに通ふと云義なりといへり。是はめつらしき説なり。しかるへきや 答 傅會したる説なるへし。ありかよふのみにもあらす。此集にあり。たゝしなとゝもよめる歌あり。蟻の立物にも有へからす只發語の辭と見るには害有へからす。うちといひかきといひ、ありといふたくひ詞に義有へからす。發語の辭とみるへし。歌には發語の言、發語の辭を用ひるにて歌語となることを知らさる故に、牽強の説あまたあり。予はとらす。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 万葉考 | 有我欲比管 [アリガヨヒツヽ]、見良目杼母 [ミラメドモ]、 皇子のみたまは、飛鳥の如く天がけりて見給ふらめどと云なり、紀に (履仲) 有如 [ナス]2風之聲 [カゼノコヱ]1呼 [ヨバヘリ]2於大虚 [オホゾラニ]1曰、鳥往來羽田之汝妹 [トリカヨフハダノナニモハ]、羽狭丹葬立往 [ハサニハフリタチイヌ] ともあり、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | アリガヨヒは在り通ひなり。集中に多し。皇子の御魂の在在て、飛鳥の如く天かけり通ひて見給ふらむを、人は知らねども松は知りて有らむなり。履中紀、鳥往來羽田之汝妹 [トリカヨフハダノナニモ] とあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 有我欲比管 [アリカヨヒツヽ]。 古事記上卷に、佐用婆比爾阿理多々斯 [サヨハヒニアリタヽシ]、用婆比爾阿理加用姿勢 [ヨハヒニアリカヨハセ] 云々。本集三 オホキミノトホノミカトヽアリカヨフシマトヲミレバカミヨシオモホユ 〔廿四丁〕に、大王之遠乃朝庭跡、蟻通島門乎見者、神代之所念云々。また〔五十九丁〕皇子之命乃安里我欲比 [ミコノミコトノアリカヨヒ] 云々。六〔三十二丁〕自神代芳野宮爾蟻通 [カミヨヨリヨシヌノミヤニアリカヨヒ] 云々などありて、集中猶多し。ありがよひのありは、集中、ありたゝし、ありまちなどいへる、有にて、こゝは、皇子の御魂の、今もありて、かよひつゝといへるなり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 有我欲比管 [アリガヨヒツヽ] は、有々て絶ず通ひ乍 [ツヽ] なり、有 [アリ] は、有待 [アリマツ] 、有立 [アリタツ] などもいへるに同し、既く委ク云り、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 有我欲比管 アリガヨヒツツ。アリは他の動詞と熟して、存在しつつ、生存しつつの意をあらわす。有り經ル、有リ慰ムなどの例である。繼績して通う意になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 〔語〕あり通ひつつ 「あり」は動詞の上について繼續を表はす語。常に通ひつつ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 「ありがよひつゝ」 「あり」は「あり立つ」(1・52) などの「あり」と同じく存在、継続の意。「用婆比迩(ヨバヒニ) 阿理迦用婆勢(アリカヨハセ)」(神代記)、「萬歳尓(ヨロヅヨニ) 有通将得(アリカヨハムト)」(13・3236) など例が多い。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「見良目杼母(みらめども)」考 「注釈 ミラメ」文法」 |

攷證 | 見良目杼母 [ミラメドモ]。 考云、皇子のみたまは、飛鳥の如く、天かけりて、見給ふらめど、と云也。紀 (履中) に、有v如2風之聲1、呼2於大虚1、曰、鳥往來羽田之汝妹 [トリカヨフハタノナニモハ]、羽狹丹葬立社 [ハサニハフリタチイヌ] ともあり、云々といはれつるがごとし |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 見良目杼母 [ミラメドモ] は、皇子の御魂は、飛鳥の如く天がけりて、見給ふらめどもの意なり、履中天皇ノ紀に、五年九月乙酉朔癸卯、有v如2風之聲 [カゼノト]1呼2于大虚ニ1曰ク、鳥往來羽田之汝妹者 [トリガヨフハダノナニモハ]、羽狹丹葬立往 [ハサニハフリイヌ]、源氏物語水脉津籤 [ミヲツクシ] に、ふりみだれひまなき空になき人のあまがけるらむやとぞ、かなしきなどあり、考ヘ合スべし、そもそも人の現在 [コノヨ] を過 [サリ] て、その神魂は、いかになりゆくものぞと云に、既 [ハヤ] く神代に、伊邪那美 [イザナミノ] 神神避リ坐て、黄泉ノ國にいでませるよし記されたれど、それをおきて、人の死て、魂の黄泉に住しと云こと、たしかなる事實も古傳も見えず、しかれどもこの故事にもとづきて、なべて黄泉にゆくことぞと、世ノ人心得ためれども、さる道理はなきものにて、これには委キ論あることなり、その後此集九ノ卷哀テ2弟死去ヲ1作ル歌に、云々遠津國黄泉乃界丹蔓部多乃各各向向天雲乃別石往者 [トホツクニヨミノサカヒニハフツタノオノモオノモアマクモノワカレシユケバ] 云々、(こはたゞその屍を、地に葬ることを何となくいへるのみにはあらず、其ノ魂をも、黄泉に往として作るなり、)又見2菟原處女墓ヲ1歌に、云々丈夫之荒爭見者 [マスラヲノアラソフミレバ]、雖生應合有哉 [イケリトモアフベクアレヤ]、宍串呂黄泉爾將待跡 [シヾクシロヨミニマタムト]、隱沼乃下延置而 [コモリヌノシタハヘオキテ]、打嘆妹之去者 [ウチナゲキイモガユケレバ] 云々などあるは、佛籍 [ホトケブミ] にいはゆる、那落 [ナラク] の説を傅會 [ヒキアハセ] たるものにて、中昔の物語書 [ブミ] に、よみぢのいそぎなどやうに多くいひ、今ノ俗にまで、よみぢかへりなどいひなれて、めづらしきことにあらず、ことに五ノ卷戀2男子名ハ古日ヲ1歌に、和可家禮婆道行之良士末比波世武之多敝乃使於比弖登保良世 [ワカケレバミチユキシラジマヒハセムシタヘノツカヒオヒテトホラセ] とある、之多敝 [シタヘ] の使は、冥途の使といふことなり、其歌ノ次に、布施於吉弖吾波 [フセオキテアレハ] 許比能武阿射無加受、多太爾率去 [コヒノムアザムカズタヾニヰユキ] 弖阿麻治思良之米 [テアマヂシラシメ] とある、阿麻治 [アマヂ] は、いはゆる六道の天上をいへるなり、又書紀雄路天皇ノ遺詔に、不 [ザリキ]v謂 [オモホエ]2遘 疾彌留 [アツシレテ]、至ムトハ2於大漸 [コツクニヽ]1とある、大漸を「トコツクニ」 とよめる、其ノ字義にはあたらねども、訓の意は、崩リ坐て、常世ノ國にまかりまさむと云ことにて、常世は即チ黄泉のことなりと云り、四ノ卷大伴ノ坂上ノ郎女ノ歌に、常呼二跡吾行莫國 [トコヨニトアガユカナクニ] 云々とあるも、遠津國 [トホツクニ] とあるに同じく、死て黄泉にゆく意もていへりときこえたり、すべて上ノ件に引ることゞもは、みなまさしく、佛意をもとゝしてよめるなれば、いともいともうるさくいとはしさに、いでその眞には、いかになりゆくものぞと尋るに、魂は天に歸 [ユキ]、屍は地に葬 [ヲサマ] るものと思はるゝよしかたがたあり、(から國にも、及2其死1也、形體ハ則降リ、魂氣ハ即上ル、是ヲ謂2天ニ望而地ニ藏ルト1也と云り、續後紀九卷に、承和七年五月辛巳、後太上天皇、顧2命皇太子ニ1、曰、云々、予聞人歿、精魂皈v天、而存2冢墓ニ1、鬼物憑v焉ニ、とあるも、天望地藏の説に本づきて、のたまへるなるべし、)其ノ謂は、此ノ下高市ノ皇子ノ尊城上ノ殯宮之時、柿本ノ朝臣人麻呂ノ作ル歌に、云々言左徹久百濟之原從 [コトサヘグクタラノハラヨ]、神葬葬伊座而 [カムハフリハフリイマシテ]、朝毛吉木上宮乎 [アサモヨシキノヘノミヤヲ]、常宮等定奉而 [トコミヤトサダメマツリテ]、神隨安定座奴 [カムナガラシヅマリマシヌ] 云々とありて、其ノ反歌に、久堅之天所知流君故爾 [ヒサカタノアメシラシヌルキミユヱニ]、日月毛不知戀渡鴨 [ツキヒモシラニコヒワタルカモ]、(或書ノ反歌に、)哭澤之神社爾三輪須惠雖祷祈 [ナキサハノモリニミワスヱノマメドモ]、我王者高日所知奴 [ワガオホキミハタカヒシラシヌ]、(天所知流とあるに同じ、)又三ノ卷安積ノ皇子ノ薨之時、大伴宿禰家持ノ作ル歌に、云々和豆香山御輿立之而 [ワヅカヤマミコシタヽシテ]、久堅乃天所知奴禮 [ヒサカタノアメシラシヌレ]とありて、その反歌に、吾王天所知牟登不思者 [ワガオホキミアメシラサムトオモハネバ]、於保爾曾見谿流和豆香蘇麻山 [オホニソミケルワヅカソマヤマミ] とある、これまさしく御屍 [ミカタチ] は地中に藏 [ヲサマ] り、御魂 [ミタマ] は天上にのぼりませる趣に云るなり、しかれば神魂は天に歸 [イマ] して、陵墓はたゞ空しき御屍のみ藏 [ヲサマ] れる地なり、と云べけれど、然らず、これらは崩薨をあらはに申すことを惶て、現御身の、天津宮にいでませるよしにいへるのみにて、實は陵墓は、その神魂を、其處に永く留めむとてかまへたること、下に引る、倭建ノ命の御故事を、思ヒ合せても曉るべし、さてその次に、陵墓のさだなくして、たゞ魄の天上に歸 [ユキ] たることのみを云るは、此ノ下日並ノ皇子ノ尊殯宮之時、林本朝臣人麻呂ノ作ル歌に、天武天皇の明日香ノ清御原ノ宮に御宇し、つひに崩ましましけることを、高照日之皇子波 [タカヒカルヒノミコハ]、飛鳥之淨之宮爾 [アスカノキ∃ミノミヤニ]、神隨太布座而 [カムナガラフトシキマシテ]、天皇之敷座國等 [スメロキノシキマスクニト]、天原石門乎開 [アマノハライハトヲヒラキ]、神上上座奴 [カムノボリノボリイマシヌ] と申し、又弓削ノ皇子ノ薨時、置始ノ東人ノ作歌に、安見知之吾王 [ヤスミシヽワガオホキミ]、高光日之皇子 [タカヒカルヒノミコ]、久堅乃天宮爾 [ヒサカタノアマツミヤニ]、神隨神等座者 [カムナガラカミトイマセハ] 云々、その反歌に、王者神西座者天雲之 [オホキミハカミニシマセバアマクモノ]、五百重之下爾隱賜奴 [イホヘガシタニカクリタマヒヌ] とあるは、薨まして、その御魂の天に上りませる趣に云るなり、又三ノ卷左大臣長屋ノ王賜v死之後、倉橋部女王ノ作ル歌に、太皇之命恐大荒城乃 [オホキミノミコトカシコミオホアラギノ]、時爾波不有跡雲隱座 [トキニハアラネドクモガクリマス] とあるも、魂の天に上りて、雲隱りませる意もていへりときこへたり、これらは只神魂の、天にのぼりませるよしのみ云たるは、詞の上のみのことにこそあれ、實にさることにはあらず、陵墓のさだを略けるは、歌なればと知べし、さて又此 [コヽ] に、皇子の御魂の、飛鳥の如く天翔りつゝ、此處に通ひ來まして、見給ふらむとよみ、此ノ下天智天皇崩御ましましし時、大后の、青旗乃木旗能上乎賀欲布跡羽 [アヲハタノコハタノウヘヲカヨフトハ]、目爾者雖見直爾不相香裳 [メニハミユレドタヾニアハヌカモ] とよませ給へるも、大殯宮に立たる青旗の上を、大御魂の天がけりまして、かよひ來ますとは御面影は見ゆれども、直しく御正身 [ミムザネ] を、相見奉ることは、ならぬ哉、とのたまへるなり、さてかく魂の天上にのぼり、あるは飛翔るよしいへるに、其は皇列の上にのみ云て、凡人の死るをば過 [スグ]、あるは、消 [キユ]、あるは去 [ウス] などやうにのみ云て、天にあがるよしいひたること、をさをさなし、(但し此ノ下に、人麻呂ノ妻の死れるを、白妙之天領巾隱 [シロタヘノアマヒレガクリ] とよめるも、只おぼろに、天に上るさまに、見なしたる如く聞ゆれども、たしかに天に上れるよしにはあらず、又三ノ卷、尼理願が死去るを、留不得壽爾之在者敷細乃 [トヾメエヌイノチニシアレバシキタヘノ]、家從者出而雲隱去寸 [イヘヨハイデテクモガクリニキ] とよめるも、現世をはなれて、屍の遠く離りたるを、いへるのみにて、天に歸 [ユク] よしにはあらず、)されど皇列のかぎりは、亡魂の天がけることありて、凡人はさらぬ理あるべくもあらねば、實には魂の天に歸てふことはなけれども、天皇皇子等の崩薨を、あらはに申すを憚りて、現御身の、やがて天に歸給ふよしに、いへるのみかとも思へど、然にはあらず、此は天皇皇子等の崩薨をば、天津宮にのぼり給ふよしに、多く云なれて、既ク天皇の、崩坐をば、往昔より神阿賀留 [カムアガル] と申したる故に、(榮花物語、見はてぬ夢に、今年はまづしも人などはいといみじう、たゞこの頃のほどに、うせはてぬらんと見ゆ、四位五位などの、なくなるをばさらにもいはず、今は神にあがりぬべしなどいふは、いとおそろしき事かぎりなきに、三月ばかりに成ぬれば、關白殿の御なやみも、いとたのもしげなくおはしますに云々、これも神にあがるは、崩御を申せるにやあらむ、)をを惶れ憚りて、凡人の上に、さるさまに云たることは、白 [オノヅラ] なきなるべし、さればその亡魂は、常は墓所に永く留りて、墓處より靈異を現せる事跡多く、又事として大虚を翔りめぐりて、いづれの地にも物せること、ためしすくなからず、古事記中卷に、倭建ノ命崩リ坐て、伊勢ノ國能煩野 [ノボヌ] に御陵作りて、葬りまつれるに、その御魂の化テ2八尋ノ白智鳥ニ1、翔リv天ニ而向テv濱ニ飛行 [トビイマシヌ]、云々、留リマシキ2河内ノ國ノ之志幾ニ1、故レ於 [ニ]2其地 [ソコ]1作リテ2御陵1、鎭リ坐 [マサシメキ] 也、即號テ2其ノ御陵1、謂2白鳥ノ御陵ト1也、とあるを考ヘ合スべし、故レ中昔の物語書などに、死たる人の魂の天がけりて、物せるよししるせるは、天に上り居たる靈の、翔り降りて物するよしにはあらで、常は墓處に安定 [シヅマ] り居る魂の、事あるをりは、翔り飛行て物する謂 [ヨシ] なるをも思べし、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 見良目杼母 ミラメドモ。動詞見ルは、古くはミから助動詞ラムに接續した。卷の一、五五參照。ラメドモは、推量の助動詞ラムの逆態條件法である。次の二句を修飾する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 「見」に「らむ」がつづく場合の例は前(1・55) に述べた。ここはその已然形で「ども」につづく。 【巻一-55 訓釈「見らむ」】 「らむ」は現在他で行はれてゐる事を推量するに用ゐられる事が通例であるが、この例を見てもわかるやうに、作者は現に見てゐるのであり、紀人は今ならずとも行き来にいつも見るだらう、といふので、口語の「だらう」「でせう」などと同じやうに用ゐられる事もある。「らむ」は終止形をうける例であるが、上一段動詞「見る」につづく時は、上代では連用形からつづく。「人皆の美良武麻都良能(ミラムマツラノ)玉島を」(5・863) など仮名書例いづれも「ミラム」とある。ここは下の紀人につづく連体格である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「人社不レ知 (ひとこそしらね)」注 |

全註釈 | 人社不知 ヒトコソシラネ。 「人こそ……松は……」という語法に、人は知らないだろうが、しかし松はという意味が生じてくる。知ラネのネは、打消の助動詞がコソを承けた結びである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「人こそ知らね」 「こそ」をうけて「ね」と打消助動詞の已然形で結んだと従来云はれてゐたが、「こそ」の結びについては前 (1・1) にも述べたやうに、そこで全然切れるのでなく、「昔者社(ムカシコソ) 難波居中跡(ナニハヰナカト) 所言爰米(イハレケメ) 今者京引(イマハミヤコヒキ)」 (3・312) の「昔こそ-今は」と対立してゐるやうに、今も「人こそ-松は」と対立してをり、下の句との間に「が」といふやうな言葉を省略したやうな形であり、人は知らない、しかし松は-といふのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「人こそ知らね」 「コソ」を受けて已然形の結びとなる形は、単なる強調でなくとくに逆接の前提句となることが多い (古典大系本補注)。この場合も、逆接で、人は知らないけれども、の意。なお、この「人」を、「皇子の処刑をそしらぬ顔で見ている」人たちと解する説もあるが (高木市之助『雑草万葉』109頁)、ごく一般的に、松に対して人間を言ったものとすべきであろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「左注及び一首考」 | 拾穂抄 | (一本云)右件ノ歌等雖トモ2不 [サル]v挽 [ヒカ]v柩 [ヒツキヲ] 之時所ト1v作ル唯擬 [ギスル] 歌ノ意ヲ1故ニ以載ス2挽歌ノ類ニ1焉 柩 [キウ・ヒツキ] 玉篇云尸在リv棺ニ其棺ヲ曰v柩ト擬 [キ] ハ玉扁云魚里ノ切 [カヘシ] 度 [タク] 也此哥ともは柩ひく時のうたならねともうたの心をはかるに挽歌のたくひなれは書のすると也 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 右件歌等雖不挽枢之時所作唯擬歌意故以載于挽歌類焉 玉篇云、挽、亡遠切、柩、〔渠久切、尸在v棺其棺曰v柩、〕白虎通曰、在v柩ニ曰v柩、究也、久也、不2復タ彰1也、釋名曰、柩ハ究也、送v終隨v身之制、皆究備スル也、文選曹子建悼ム2王仲宣1誄曰、喪柩既臻、將v反2魏京1、此注は次下の歌の後に有けんが、傳寫の後誤て此に來れるなるべし、其故は齊明天長の御代と標して載たるは有間ノ皇子の二首にて、以下の四首は類を以て此に載る故に後人の難を避む爲に注するなり、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 右件謌等雖不挽柩之時所作唯擬歌意啓以載于挽歌類焉 童子問 此文は万葉集撰者の文とみえたり。しからすや。 答 是も古注者の文なるへし。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 万葉考 | 人社不知 [ヒトコソシラネ]、松者知良武 [マツハシルラム]、 又悲しさくはゝりぬ、古へ人の歌はかくこそあれ、後の人おもへ、今本こゝに註あれど、用なくいまだしき事なれば、すてたり、又その次に、〇大寶元年辛丑幸2紀伊國1時云云とて歌一つあれど、そは即右の意寸麻呂の始めの歌を唱へ誤れるなるを、後人みだりに書加へしものなり、仍てこゝに除て別記にいへり、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 右件歌等韋v不2挽v柩之時所1v作。唯擬2歌意1故以載2于挽歌類1焉。 挽歌の字に泥みて、只哀傷の歌と心得ぬ者の書き加へたるなり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 右件歌等。雖v不2挽v柩之時所1v作。唯擬2歌意1故。以載2于挽歌類1焉。 右の左注の事は、上挽歌の所にいへるがことく、いと誤りなり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 歌ノ意は、皇子の御靈魂は、御墓より飛鳥の如く天がけりつゝ、在々て絶ず此處に通ひ來まして、見賜ふらめど、現在 [コノヨ] の人目には見え賜はねば、人こそ得知ラね、松はよく知リて有ならむとなり、人者反而復將見鴨

[ヒトハカヘリテマタミケムカモ] と、意吉麻呂がいへるに、和 [ナズラ] へたるなり、 舊本、此處に、右ノ件歌等云々、と註したるは用なく、いまだしき、後人のしわざなることしるければ、今は拾穗本になきによれり、(其文は、上に引てことわりつ、) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 〔評〕 意吉麻呂の歌の、人者反而復將見鴨 [ヒトハカヘリテマタミケムカモ] といふに對して、追和したものである。皇子の御身は再び還られなかつたけれども、御魂は絶えず通つて、結松を見られるのを、松は知つてゐるだらうといふので、天翔る皇子の魂と、松の靈とを認めたもので、神秘的なところに特色がある。 右件ノ歌等ハ雖v不ト2挽クv柩ヲ之時ニ所ニ1v作ル唯擬ス2歌意ニ1故ニ以テ載ス2于挽歌ノ類ニ1焉 これは挽歌の意をよく辨へないものが、柩を挽くこととのみ思つて加へた註である。固より必要がない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 【評語】人間は肉體と靈魂とから成り立つて、死はその分離であると古人は考えていた。だから死んでも靈魂は亡びないと思つていたのである。それを人間は知らないが、松のような草木非情の者が、却つて靈界に通ずるとしている。作者の山上の憶良は、佛教を信じていたと思われるが、この歌については、その影響があるかどうかは疑問である。佛教思想に關係なしにでも解けるのである。憶良壯年の作であろう。現地に臨まないで、他の人の作を見て詠んだのかもしれない。 右件歌等、雖v不2挽v柩之時所1v作、准2擬歌意1、故以載2挽歌類1焉。 右の件の歌等は、柩を挽く時に作れるにあらざれども、歌の意に准擬 [なぞ] へて、故 [かれ] 挽歌の類に載す。 【釋】右件歌等 ミギノクダリノウタドモハ。紙上、これより右に記した歌を指すのであるが、ここでは有間の皇子の歌からをいうのであろう。 雖不挽柩之時所作 ヒツギヲヒクトキニツクレルニアラザレドモ。挽歌は、柩車を挽く時の歌であるが、右に掲げた歌は、さような送葬の時の作でないけれどもの意。中にも家ニアレバの歌の如きは、純然たる旅の歌である。 准擬 ナゾヘテ。純粹の挽歌ではないが、歌の内容によつて挽歌に準ずるというのである。 故以載挽歌類焉 カレメニカノタグヒニノス。以上、葬式の時の歌ではないが、歌の内容から推して、挽歌の類に入れたという、編者の注意書きである。挽歌とは、輓歌ともいい、柩車を引く時の歌の意であるが、廣く哀傷の歌の意に用いられているから特にここにことわるまでも無いことである。この左註は後人の書き入れだという説もあるが、むしろかなり古い編次の時にはいつたものと見たいと思う。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 〔評〕 古代日本人の靈魂感は、下の「一四八」にも見られるが、この歌でも恐らくさういふ信仰に根ざしてゐるのであらう。我等には非情の松であつても、當時の人にとつては唯非情のものとはいへないに違ひない。齋藤茂吉博士の言のやうに、憶良の歌には流動する趣がなく、ごつごつと切れるのが多いが、これもそれで、三段に切れたそれぞれの主語たるべきものが、それぞれにちがつてをり、この場合かへつて一種の風格を示してゐる、といつてよい。 〔左註〕 右の五首をさして、右の件の歌等といつたものと思はれるが、これらの歌は柩を挽く時の歌ではないが、歌の意味から推して挽歌の類に加へたといふ意と解される。即ち、挽歌は死葬に關する歌を主とすることが知られる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【考】 川島皇子の紀伊の作 (1・34) が「或云山上憶良作」とあり、それは今より前のものであるが、憶良が紀伊に遊び、結び松を見た事は推定せられ、今の作の「ありがよひつつ見らめども」は意吉麻呂の「かへりて又見けむかも」に和したものと思はれ、しかも「追」の字の加へられてゐるところを見ると同時の作ではないであらう。人間の亡魂と非情の草木との交通を詠んだものとして注意せられる。亡霊の存在を認めてゐたものはこの先 (148) にも見られる。 右件歌等雖v不2挽v柩之時所1v作、准2擬歌意1。故以載2挽歌類1焉。 この部立のはじめに述べておいた事を、この集の編纂者も認めてこの注を加へたものと思はれる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【考】 制作年代 題詞の注にも述べたとおり、この歌の制作年代については諸説があり、 ① 持統四年の紀伊行幸時、 ② 大宝元年の紀伊行幸時、 ③ 慶雲年中の憶良帰国以降、 など考えられている。「②」は遣唐使に任命された年であり、遣唐船の出帆は風浪にさまたげられて翌大宝二年六月まで延期されたけれども、その間に憶良が帰京し、九月の紀伊行幸に随従したと考えるのは無理であろう。「①」か「③」かいずれかになると思われる。「①」は、「②」の代案として提示されたものであるが、これを認めるためには、前の意吉麻呂作歌 (143、144) を持統四年もしくはそれ以前の作とせねばならず、意吉麻呂の他の歌の制作時期が文武朝以降に集中していると見られることに照らし合わせ、これもかなり無理なところがある。意吉麻呂歌を大宝元年、憶良歌をそれ以後と考えるのが穏当であろう。集中の「追和歌」の例を見ると、同じ場に臨まなかった人が後になって唱和しているのが一般であり、憶良作歌は意吉麻呂歌に「追和」したものだから、右の想定が支持されるのである。なお、意吉麻呂の作歌は行幸の折の歌宴におけるもので、憶良の追和は、のちに意吉麻呂に歌を示されてのものという具体的な想定も見られる (村山出『山上憶良の研究』23頁)。 145歌は、逆接助詞「ども」と、「こそ-已然形」の係結びを含み、屈折の多い表現になっている。とくに「人こそ知らね松は知るらむ」は、表現が大把みで、概念的なところに後年の憶良の詠風に通ずるものを感じさせる。私注に、「『人こそ知らね』といふあたりに理が這入つて来てやはり常識的のものとなつて居る」と言うのも、その点を指摘したものである。ただ、ずっと後の「我が袖は潮干に見えぬ沖の石の人こそ知らね乾くまもなき」(千歳集・759、二条院讃岐) の「人こそ知らね」などより実質的なところが認められよう。 右の件の歌どもは、柩を挽く時作る所にあらずと雖も、歌の意を准擬ふ。所以に挽歌の類に載す。 〇右の件の歌ども 有間皇子歌、意吉麻呂歌、憶良歌のすべてを指す。 〇柩を挽く時作る所にあらず 141歌以降145歌までは挽歌ではないが、歌の内容が挽歌に准じたものであるので、挽歌の部に載せるというのである。「柩を挽く時作る所にあらず」を文字通りに解すると、柩を車に載せて挽く時の作ではないということになるが、山田講義に、これは「挽歌」と言うべきところを文字を変えて表わしたもので、漢文では避板の法と称して、文字の重複を嫌って、このようにすることがしばしばある、と記している。従う見解であろう。 〇准擬 准は、準の俗字、準擬はなぞらえる意。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

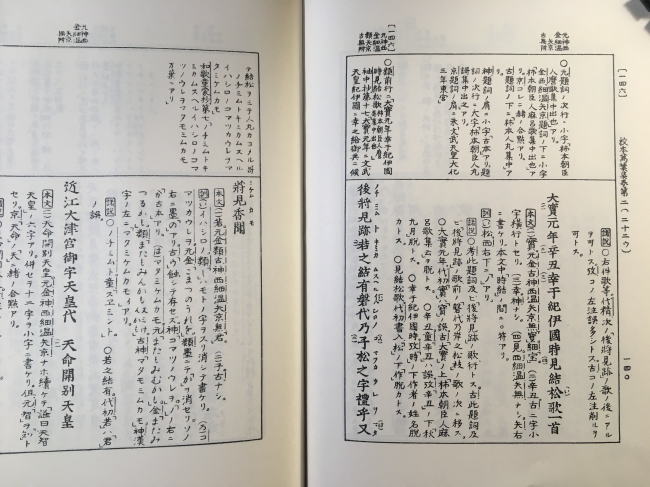

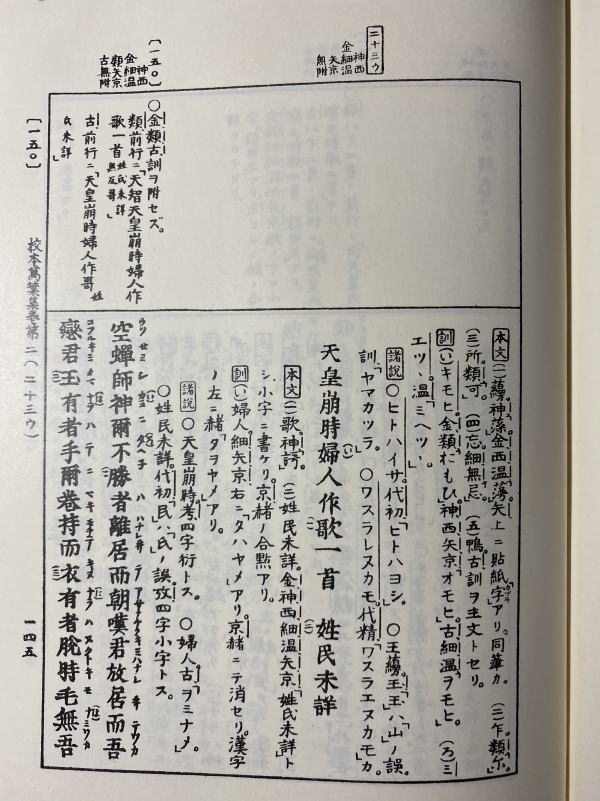

| 巻二 146 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【題詞頭書】 元暦校本、題詞ノ次行ニ小字「柿本朝臣人麿歌集中出也」アリ。 金澤本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、題詞ノ下ニ小字「柿本朝臣人麻呂歌集中出也」アリ。京都大学本、コレニ赭ノ合点アリ。 古葉略類聚鈔、題詞ノ下ニ「柿本人丸集中」アリ。 神田本、題詞ノ肩ニ小字「古本」アリ。題詞ノ次行ニ大字「柿本朝臣人丸歌集中出之」アリ。 京都大学本、題詞ノ肩ニ朱「文武天皇大化三年東宮」 【題詞】 大實元年辛丑幸于紀伊國時見結松歌一首 〔本文〕 實。元暦校本・金澤本・古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本・無訓本、「寶」。細井本、「宝」。 辛丑。古葉略類聚鈔二字小字横行トセリ。 幸。神田本、ナシ。 見。西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・無訓本、ナシ。大矢本、右ニ書ケリ。本文中「時結」ノ間ニ「〇」符アリ。 〔訓〕 松。西本願寺本、右下ニ「ノ」アリ。 〔諸説〕 万葉考、此題詞及ビ「後将見跡」ノ歌、衍トス。古葉略類聚鈔、此題詞及ビ「後将見跡」ノ歌前ノ「磐代乃岸之松枝」ノ歌ノ次ニ移ス。 大實元年。代匠記初稿本、「實」ハ「寶」ノ誤。古葉略類聚鈔、「大寶」ノ上「柿本朝臣人麻呂歌集云」ヲ脱トス。 幸于紀伊國時。攷證、「時」ノ下作者ノ姓名脱カトス。 見結松歌。代匠記初稿本、書入、「松」ノ下「作」脱カトス。 【本文頭書】 類聚古集、前行ニ「大寶元年幸于紀伊國時見結松歌 柿本朝臣人麿哥集中出也」 袖中抄、第十七「大寶元年ニ文武天皇紀伊国ニ幸之給御共ニ候テ結松ヲミテ人丸カヨメル哥ノチミムトキミカムスヘルイハシロノコマツカウレヲマタミケムカモ」 和歌童蒙抄、第七「ノチミムトキミカムスヘルイハシロノコマツノウレヲマタモミムカモ 万葉ニアリ」 【本文】 後将見跡 若之結有 磐代乃 子松之宇禮乎 又将見香聞(ノチミムト キミカムスヘル イハシロノ コマツカウレヲ マタミケムカモ) 〔本文〕 若。元暦校本・金澤本・類聚古集・古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本・無訓本、「君」。 子。古葉略類聚鈔、ナシ。 〔訓〕 イハシロノ。類聚古集、「| [下写真参照]」ハモトノ字ヲスリ消シテ書ケリ。 コマツカウレヲ。元暦校本・金澤本、「こまつのうれを」。類聚古集、墨ニテ「か」ヲ消セリ。ソノ右ニ墨「の」アリ。古葉略類聚鈔、「ウ」蝕シテ存セズ。 神田本、「コマツノウレヲ」。「ノ」ノ右ニ「か 古本」アリ。 マタミケムカモ。元暦校本、「マタモミムカモ」。神田本、漢字ノ左ニ「マタミケムカモィ」アリ。 〔諸説〕 ノチミムト。童蒙抄、「スヱミント」。 若之結有。代匠記初稿本、「若」ハ「君」ノ誤。

[校本萬葉集新増補版] 【題詞頭書】 神宮文庫本、題詞ノ下ニ小字「柿本朝臣人麿哥集中出也」アリ。 【題詞】 大實元年辛丑幸于紀伊國時見結松歌一首 〔本文〕 實。神宮文庫本、「寶」。 見。神宮文庫本、ナシ。近衛本、底本ニ同ジ。 【本文頭書】 古葉略類聚鈔、下ニ「已上五首挽哥」アリ。「已上五首」ハ〔一四一〕〔一四三〕〔一四四〕〔一四五〕及コノ歌ヲ指セリ。 六帖、第五「後みむと君が結へる岩代のこ松かうれを又も見むかも」 夫木、第廿九「のちみむときみかむすへるいはしろの小松かうれを又みつるかも」 名寄、第卅三「後みむときみかむすへるいはしろの小松かうれを又見けむかも」 【本文】 後将見跡 若之結有 磐代乃 子松之宇禮乎 又将見香聞 (ノチミムト キミカムスヘル イハシロノ コマツカウレヲ マタミケムカモ) 〔本文〕 若。神宮文庫本、「君」。 〔訓〕 コマツカウレヲ。神田本、「之」ノ左ニ「カ 古本」アリ。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「題詞」考 | 代匠記 | 寶を誤て實に作れり、歌の上に例に依に作の字脱たるか、此行幸第九に見えたるを、第一につらつら椿の歌の所に既に引合て注せり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 此歌の事先問の時人麻呂の歌に、歌林良材集には載られたるを、先生人麻呂の歌とも決せられさる説あるは、これもかのほのほのとあかしの浦の歌の類ひにて、人丸の口風にたかへる所有にや。 答 此歌風格はあかしの浦の朝霧の歌とは甚異なり。時代人丸の口風にもたかふへからす。しかれとも小書の注に柿本朝臣人麿歌集中出とあれは、人麻呂の歌ともみえ、又は他人の歌ともみえ、又は他人の歌を書入たるともみえて一決せす。人麻呂集今傳らされは是非を決しかたし。大寶元年紀伊國に幸の時人麻呂從ひたらは、人麻呂にても有へきか。其時の供奉の證もなし。此前書に名を載さる事は、山上臣憶良追和の歌の次に載たれは若憶良の歌か。よりて前にゆつりて名をもらせるか。しかるを古注者此歌人麻呂歌集中出也とかけるは、古注者は人麻呂と心得たるか、未決事なり。憶良意喜麿人麻呂三人の中の歌なるへし。時代は同時代の風躰にてほのほのの歌とは異なり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 大寶元年辛丑。秋九月。幸2于紀伊國1時。見2結松1歌。一首。 秋九月。 この三字、印本なし。集中の例によりて、續日本紀につきにおぎなふ。 幸2于紀伊國1時。 續日本紀云、大寶元年、九月丁亥、天皇幸2紀伊國1、十月丁未車駕至2武漏温泉1云々とある度なり。さて、この端辭、時の字の下、作者の姓名ありしを脱せしか。又は、もとより作者不v知歌にてもあるべし。元暦本、こゝに小字にて柿本朝臣人麿歌集中出也の十一字あり。集中の例、左注にあぐべきなれば、こゝにはとらず。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 大寶元年辛丑、幸2于紀伊國1時、見ル2結松ヲ1歌一首 續日本紀に「大寶元年九月丁亥、天皇幸2于紀伊國1、十月丁未、車駕至2武漏温泉1」とある時のことであらう。元暦校本及び諸古本に小字で「柿本朝臣人麿歌集中出也」の十一宇がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 大寶元年辛丑、幸2于紀伊國1時、見2結松1歌一首 柿本朝臣人麻呂歌集中出也 大寶元年辛丑、紀伊(き)の國に幸でましし時、結び松を見る歌一首 〔柿本の朝臣人麻呂の歌の集の中に出づ。〕 【釋】大寶元年辛丑 ダイホウノハジメノトシカノトウシノトシ。文武天皇の御代。この年九月十八日、天皇紀伊の國に幸し、十月十九日、紀伊から遷幸された。この時の歌は、卷の一に「大寶元年辛丑秋九月太上天皇幸2于紀伊國1時歌」 (五四題詞)、卷の九に「大寶元年辛丑冬十月太上天皇大行天皇幸2紀伊國1時歌十三首」 (一六六七題詞) として載せ、持統太上天皇の御幸もあつたことを傳えている。 見結松歌 ムスビマツヲミルウタ。有間の皇子の結ばれたという傳説のある松を見て詠んだ歌である。 柿本朝臣人麻呂歌集中出也 カキノモトノアソミヒトマロノウタノシフノナカニイヅ。次の歌が人麻呂歌集から出たとするのである。人麻呂歌集からは、集中、多數の歌を載せ、その名は、この外に、卷の三、七、九、十、十一、十二、十三、十四の諸卷に見えている。人麻呂歌集は、人麻呂自身の作を中心とし、他人の作をも收載していると考えられるが、婦人の作と見なすべきものの如き特殊の事情あるもの以外、大體人麻呂の作と認めてよいようである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 大寶元年辛丑、紀伊國に幸しし時、結松を見る歌一首 〔柿本朝臣人麻呂の歌集の中に出づ〕 〔題〕 大寶 文武天皇の御代。人麿歌集に在るといふのみで、必ずしも人麿の作とは斷じがたいが、或は人麿の作かと思はれる。人麿歌集については後に述べる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 大寶元年辛丑幸2于紀伊國1時見2結松1歌一首 [柿本朝臣人麻呂歌集中出也] 大寶元年の幸の事は右の意吉麻呂の作のところにも述べたやうに、その意吉麻呂の作と同時のものかと思はれる。題詞の下の注は流布本にはないが、金澤本以下の諸本にはあり、原本にあつたものと認める。考には「右の意寸萬呂の始めの哥を唱へへ誤れるなるを、後人みだりに書加へしもの也」としてこの作を除いてゐる。前の左注「右件歌云々」のあとにこの歌がある事、「143」の作に類似の作である事などからさういふ推定が考へられるけれども、「143」の歌とは別の作であり、萬葉集第一次の編纂の折にはなかつたものを、第二次の補修のなされた時-私は家持と考へるが-人麻呂集からこの作を見出して加へたものと考へる。従つて右の左注の次に入れられたものであるが、今日の形に萬葉集がまとめられた時には既に加へられてゐたものと考へる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 大寶元年辛丑、紀伊國に幸す時に結び松を見る歌一首 〔柿本朝臣人麻呂歌集中に出づ〕 [大宝元年の紀伊行幸] この行幸は、続日本紀に「九月丁亥(十八日)天皇幸2紀伊國1」「冬十月丁未(八日)車駕至2武漏温泉1。・・・(中略)・・・戊午(十九日)車駕自2紀伊1至」と記されている。約一カ月にわたる行幸であった。長意吉麻呂も従駕し、作歌したであろうと思われることは、前にも触れたとおりである。この題詞によれば、同じ時に、結び松を見て作った歌と言う。題詞下の「柿本朝臣人麻呂歌集中出」という小字注は、金澤本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本の古写本にあり、元暦校本にも次行に記されているので、古くから存したものと思われる。ただしこの歌を人麻呂歌集所出とすると、不審な点が幾つか数えられる。第一は、万葉集の巻七・巻九・巻十・巻十一・巻十二・巻十三などに見える人麻呂歌集所出歌の題詞には、作者や献呈の相手あるいは制作の場所を記した例はあるが、この歌のように「大宝元年辛丑幸于紀伊國時見結松歌」と年次を明示し、作歌事情を細かく記した例は見当らない。この歌のみを特殊例とすることもありえぬわけではないが、その可能性は低いと考えざるをえないだろう。第二に、右と関連するが、この歌の原文に「又将見香聞」とあり、過去推量の助動詞「ケム」を将と記しているのは、他の人麻呂歌集歌および人麻呂作歌にはない書き方で、この歌が本来人麻呂歌集の歌であったかどうかを疑わせる。少なくともこの歌の本文は、人麻呂歌集・人麻呂作歌の筆者の記したものではなさそうである。第一の点については、後藤利雄『人麿の歌集とその成立』、渡瀬昌忠『柿本人麻呂研究 歌集編上』に触れられているし、第二の点については、拙著『万葉表記論』の第一篇(上)第二章および第一篇(下)第四章に詳述したので、参照願えれば幸いである。第三に、この歌の直前に、「145歌」までを一括して、「右件歌等雖不挽柩之時所作」の注があり、内容から言えば、この「146歌」も含めて「右件歌」と記されて当然と思われるのに除外されているのは、「右件歌」と注記が加えられた段階の第二には、「146歌」が無かったからであろう。その後の補訂の段階で加えられたものと考えられる。編者は、おそらく巻九の冒頭に近い「大宝元年辛丑冬十月太上天皇大行天皇幸紀伊国時歌十三首」と共に一団と見られる位置にあった「146歌」を、巻九から抜いて巻二に移したのではなかったか。その際、巻九の配列から、「1667~1679」の群に含まれていたであろう歌を、「1709」の左注「右柿本朝臣人麻呂之歌集所出」の及ぶ範囲内と判断し、人麻呂歌集歌と誤認したものと推測される。そのように考えると、第一、第二として既に掲げた非人麻呂歌集歌的性格も理解しやすいであろう。澤瀉注釈に、万葉集の第一次編纂の折にはなかったものを、第二次の補修の行われた時、おそらく家持が人麻呂歌集からこの作を抜き出して加えたものと推定されているのは、ていねいな考察であるが、「人麻呂集から」とされたところに疑問が残ろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 人麻呂作と明記された歌が長歌二十首、短歌七十五首あるが、その他に「柿本朝臣人麻呂歌集に出でたり」などとして、右と扱いを異にする歌が、長歌二、旋頭歌三十五、短歌三百三十四、合計三百七十一首ある。これらは稀に巻第二・三など作者名を記す巻にも入っているが、多くは巻第七・十・十一・十二・十三など作者不明の巻々に分け収められている。これらをすべて人麻呂の作と見ることは内容的に不合理で、明らかに他人の作と分かる作も含まれている。成立・編者などなお疑問とすべき点が多い。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「君之結有 (きみがむすべる)」注 |

代匠記 | 後將見跡君之結有磐代乃子松之宇禮乎又將見香聞 [ノチミムトミキカムスヘルイハシロノコマツカウレヲマタミケムカモ] 君を誤て若に作れり、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 後將見跡 [ノチミムト]。君之結有 [キミカムスヘル]。磐代乃 [イハシロノ]。子松之宇禮乎 [コマツカウレヲ]。又將見香聞 [マタミケンカモ]。 君之結有 [キミカムスヘル]。印本、君の字を、若の字に誤れり。今意改。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 後 [のち] 見むと 君が結べる 磐白 [いはしろ] の 小松 [こまつ] が末 [うれ] を また見けむかも。 後將見跡 [ノチミムト] 君之結有 [キミガムスベル] 磐代乃 [イハシロノ] 子松之宇禮乎 [コマツガウレヲ] 又將レ見香聞 [マタミケムカモ]》 君之結有 キミガムスベル。君は有間の皇子をさす。ムスベルは連體形。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「子松之宇礼 (こまつがうれ)」注 |

代匠記 | ウレは末の字なり、藤のうら葉など云「うら」と同じ言なり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 子松之宇禮とは如何。 答 うれはすゑの事也。うらともいふ也。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 子松之宇禮乎 [コマツガウレヲ]。 子は、借字にて、小松之未 [ウレ]なり。本集此卷〔四十三丁〕に、姫島之子松之末爾 [ヒメシマノコマツカウレニ] 云々。十〔五丁〕に、吾門之柳乃宇禮爾 [ワカヽトノヤナキノウレニ] 云々などありて、集中に猶いと多し。らとれと、音通ひて、小松が未 [ウアラ] なり。字のごとく、すゑをいへり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 後見むと 君が結べる 磐代の 子松がうれを 又見けむかも 後將見跡 [ノチミムト] 君之結有 [キミガムスベル] 磐代乃 [イハシロノ] 子松之宇禮乎 [コマツガウレヲ] 又將見香聞 [マタミケムカモ] 子松之宇禮乎 [コマツガウレヲ] ―― 小松の末 [ウレ] をの意。宇禮はウラに同じで梢をいふ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 子松之宇禮乎 コマツガウレヲ。 有間の皇子が松を結ばれた齊明天皇の四年から、大寶元年までには四十三年を經ている。それでかなり大きな松をも小松と云つたであろうとされている。「わが命を長門の島の小松原幾代を經てか神 [かむ] さびわたる」 (卷十五、三六二一)、「君に戀ひいたも術 [すべ] 無み平 [なら] 山の小松がもとに立ち嘆くかも」 (卷四、五九三) の如きもあつて、松には隨分大樹老樹もあるから、それらに對して、比較的ちいさいのを小松とも云つたものであろう。コは愛稱であるが、ちいさい感じは含まれている。ウレは、木草の若く伸びた枝先をいう。樹の最高處はウレであるのが普通だがかならずしもそうばかりではない。この歌のウレも松の枝の伸びたところで、高處ではない。木ヌレというは木のウレの義である。その他、ハギのウレ、ヒシのウレ等が用いられている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 後 [のち] 見むと君が結べる磐代 [いはしろ] の子松 [コマツ] が末 [うれ] を又見けむかも 子松 この松を有間皇子の結ばれた松とすれば、皇子の薨後四十三年を經てゐるから、子松は小さい松ではなく、「こ」は美稱であるといふ説(間宮永好犬鷄隨筆)がよい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | のちみむと きみがむすべる いはしろの こまつがうれを またみけむかも 【訓釈】 小松がうれ-小松は既出(1・11)。「子松之末由 沫雪流 (コマツガウレユ アワユキナガル)」 (10・2314) の如きもふり仰ぐ程の松である事がわかり、今の場合は有間皇子が結ばれてから四十三年を経てゐるのである。小さいものはかはいらしいところから「小 (こ)」といふ言葉が愛稱として用ゐられたもので、「こま」が必ずしも「子馬」に限らないのと同様である。「うれ」は山田孝雄博士が「新しく生長して行く末をいへるものにして生活しつつある植物にのみいふ語」 (「『うれ』の考」 心の花 第廿五巻第十一号 大正十年十一月 『萬葉集考叢』所収) と述べられてゐる。「小松之若末 (コマツガウレ)」 (10・1937) とも書かれてゐて、その意味が察せられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | のちみむと きみがむすべる いはしろの こまつがうれを またみけむかも 【注】 子松がうれを-ウレを、末とも若末とも書くことは「128参照」。「若末」という文字にも明らかなように、新しく生長して行く植物の若い部分をさして言う語である (講義)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 小松が末-「小」は接頭語。もっとも四十三年前有間皇子が結んだ当時は文字通り小さくしなやかで、輪状にしやすかったろう。→ 128 (葦の末の)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「又将見香聞 (またみけむかも)」訓・注 |

童蒙抄 | 童子又問 又將見香聞とは、此作者の又將見香聞といふことにはあらすや。 答 いな、後將見とむすひし君之又將見香聞と悲嘆をしめてよめる歌ときこゆるなり。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 又將見香聞 マタミケムカモ。ケムは過去の推量の助動詞で、有間の皇子の御行動を推量している。カモは、疑問を含んだ感動の助詞である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】 見けむかも-元暦校本の付訓「またもみむかも」とあり、類聚古集・古葉略類聚集・紀州本にも同様な訓が見える。渡瀬昌忠「人麻呂集の皇子追悼挽歌」(万葉七十五号) に、この古訓のとおり、「マタモミムカモ」 と訓むべきではなかろうかと記す。「マタミケムカモ」 では、一首の主体がぼやけ、歌としての価値が劣ること、「又将見」を「マタモミム」 と訓む例が「2・185、6・1046」にも見られること、副詞「また」は助詞「も」を下に伴う例が多いこと、人麻呂歌集には「も」の読添えが多いこと、「マタモミムカモ」と訓んでこそ、切実な追悼歌と受取りうるものとなること、などを理由としている。注意すべき論であるが、そこにあげられた理由の大部分は、「又将見香聞」を「マタモミムカモ」とも訓みうるということであり、僅かに、「マタミケムカモ」では歌として切実さに欠け、その点で「マタモミムカモ」なら、主体は作者自身もしくは抒情主体 (われ) となって深い抒情性と挽歌性を獲得するということを積極的な理由としているのである。渡瀬説のように「又将見香聞」の主語を有間皇子でなく作者 (話主) とした場合、「後見むと」と発想された歌の結びが「(われ) またも見むかも」となるわけで、結句に「われ」がかなり強引に持ち込まれる感じを否定しえず、ちぐはぐな印象をぬぐえないのではなかろうか。作品としての価値の低いものであるという評があるのは、止むを得ないであろう。江戸時代以降の諸注の訓のように、「マタミケムカモ」と訓むのが正しいと思われる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「一首考」 | 略解 | 万葉考に、是は右の意吉麻呂の始めの歌を唱へ誤れるを、後人ここに書き加へしにやと有り。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | さてこの歌は、皇子の御歌に、まさきくあらば、又かへり見んとのたまへるをうけて、後見ん爲ぞとて、かの皇子が結び給ひけん松を、又かへりきて、見給ひけんか、いかにぞ、うたがへる也。又、この歌を、万葉考には、右の意寸 [オキ] 麿の磐代の岸の松が枝、結びけん人はかへりて又見けんかもといへる歌を唱へ誤れるを、後人、みだりに書加へしもの也とて、除かれつれど、本より別の歌とこそきこゆれ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 〔評〕 この歌は長忌寸意吉麻呂の磐代乃岸之松枝 [イハシロノキシノマツガエ](一四三)の歌と、酷似してゐる。大寶元年といへば時代も意吉麻呂の頃である。この點から考へれば、これは前の歌の異傳とも言ひ得る。考にはこれを、後人の猥りに書加へたものとして除いてあり、古義は磐代乃岸之松枝 [イハシロノキシノマヅガエ] の歌の一本として、その次に小字で記してゐる。併し後人の業とも思はれないから、やはり別の歌として見るべきである。君といふ語を用ゐただけ、この歌の方が鄭重な感じがする。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 【評語】 長の忌寸意吉麻呂以下の歌は、いずれも藤原時代の歌と思われるが、その頃には、この磐白の岡に結び松という一本の名松ができていたのであろう。松を結ぶのは、有間の皇子特別の事でなく、行路の人が常にすることである。 前に右件の歌等云々の左註があつて、その後にこの人麻呂歌集の歌が載つているので、この歌が、前の左註よりは後に入れられたものであろうということが考えられる。しかしそれもあまり後のことではあるまい。やはり萬葉集の結集時代のある時であつたのであろう。萬葉考は、前の意吉麻呂の第一首の歌の唱え誤りであるとしてこの歌を削り去つているが、それは武斷に過ぎる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 〔評〕 前の意吉麿の歌の唱へ誤りと斷じて、考がこの歌を削つたのは臆斷に過ぎるが、比較すると興味がある。先づ第一句に「後見むと」とかなり重い内容の語を述べ、松に對しては子松が末と細かく描いてゐる點が目だつが、これはやはり意吉麿の素直なのが優つてゐる。なほこれらの歌を通して、書紀の記述にもうかがはれるところであるが、皇子に對する同情もあつて、その歌が長く傳誦せられ、また結び松が一の名所となつてゐたやうに思はれる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【考】 題詞の條で述べたやうに意吉麻呂の作の類似歌であり、精考に (1・54) に対する (1・56) の如きものとして「一段と低く小さく附載すべきであらうと思ふ。」と述べられてゐるが、「54歌」と「56歌」との関係についてはその條で述べた如く、それとはやや趣を異にしてゐる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【考】作風と批評 「143歌」の意吉麻呂歌と第五句が等しく、一首の内容も結び松を再び皇子が見ることなく命を終えられたであろうことを推量し同情するもので、ほぼ同じと言いうる。真淵の考に「意寸万呂の始めの哥を唱へ誤れるなるを、後人みだりに書加へしもの也」と言って、削除してさえいるのも、よく似過ぎているからだろう。もちろん、真淵の判断は慎重さを欠いており、攷證・新考・講義などに言われるように、別の作品として扱わなければならない。 ただ、茂吉評釈にも記すように、一首の歌柄から見ると「これを人麿作とせねばならぬ特徴は見つからない程度のもの」で、題詞下の小字注「柿本朝臣人麻呂歌集中出也」という人麻呂歌集所出歌としては異例の注のありかたなどと合わせて、この歌を人麻呂歌集所出とすることには、疑問点が多いのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 有間皇子謀反事件は、中大兄(天智)が自己の政策の断行や皇位継承のために障害となる人物をつぎつぎに抹殺していった、その最後の疑獄事件として知られていた。これら「143~146」の歌には、若くして悲劇的な最期を遂げた皇子に対する後世の人々の深い同情が認められる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

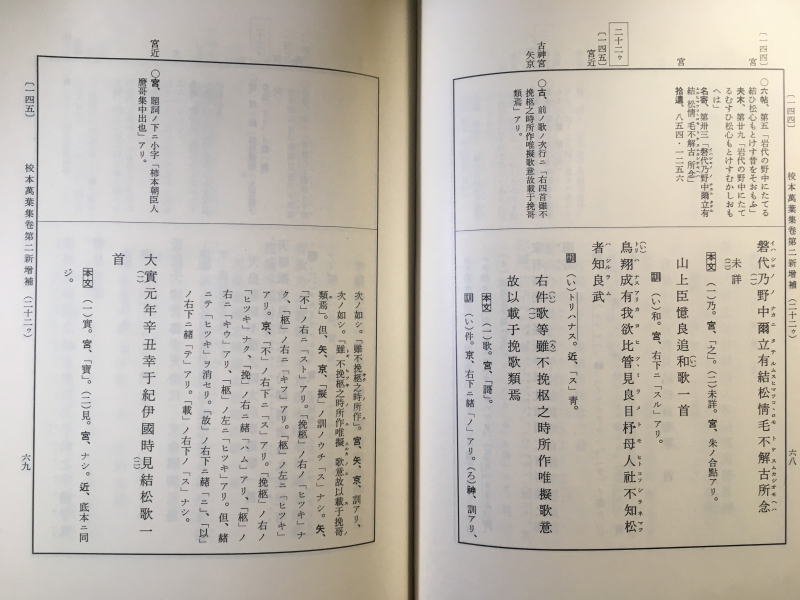

| 巻二 147 | 「標題」考 | 校本 | 近江大津宮御宇天皇代 天命開別天皇 【本文】 天命開別天皇。元暦校本・金澤本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、ナホ續ケテ「謚曰天智天皇」ノ六字アリ。併セテ十二字ヲ小字ニ書ケリ。 伹、元暦校本、「智」ヲ「知」トセリ。京都大学本、「天命」ノ「天」ニ赭ノ合点アリ。 【諸説】 天命開別天皇。古義、後人ノ注トシ削ル。

[校本萬葉集新増補版] 近江大津宮御宇天皇代 天命開別天皇 【本文】 天命開別天皇。神宮文庫本、以上六字小字トセリ。コノ下ニ小字「謚曰天智天皇」アリ。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 近江大津宮御宇天皇代 天命開別天皇 後天智と申す〔六字□で囲む〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 近江大津宮御宇天皇代 [アフミノオホツノミヤニアメノシタシロシメシヽスメラミコトノミヨ]。 此標は、既く一 ノ卷に出づ、 天皇代の下、舊本等には、天命開別ノ天皇と註し、類聚抄古寫本等には、謚曰2天智天皇1、といふ註もあり、共に後人のしわざなること、既く云る如し、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 近江大津宮御宇天皇代 [天命開別天皇謚曰2天智天皇1。] 近江の大津の宮に天の下知らしめしし天皇の代 [天命開別の天皇、謚して天智天皇と曰す。] 【釋】近江大津宮御宇天皇代 アフミノオホツノミヤニアメノシタシラシメシシスメラミコトノミヨ 天智天皇の御代。以下、その御代の歌を載せているが、天皇崩後の歌をも收めている。 天命開別天皇 アメミコトヒラカスワケノスメラミコト。天智天皇。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 同様な標が九十一歌の前にもあった。近江大津宮についても、その条参照。「天命開別天皇・・・」の小字注は、元暦校本・金澤本・紀州本などに見える。古義には後人のさかしらとして削除しているが、古写本のほとんどすべてに見られるので古くから存したものと思われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「聖躬不豫」注 | 代匠記 | 天智紀云、十年九月天皇寢疾不豫 [或本、八月天皇疾病、] 冬十月甲子朔庚辰、天皇疾病|彌留 [オモシ]、同紀云、七年二月丙辰朔戊寅、立2古人ノ大兄ノ皇子女倭姫王1爲2皇后1、舒明紀云、夫人 [オホトシ] 蘇我ノ嶋ノ大臣女|法提郎媛 [ホヽテノイラツメ] 生2古 [フル] 人ノ皇子1、 [更名ハ大兄皇子 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 天皇聖躬不豫之時太后奉御歌一首 童子問 太后は御名は何と申や。御親は誰にや。 答 御名は倭姫王と申、古人大兄の御女なり。日本書紀卷第廿七天智天皇記云、七年二月丙辰朔戊寅立2古人大兄皇子女倭姫王1爲2皇后1とあり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 天皇。聖躬不豫之時。太后奉御歌。一首。 天皇。天智天皇を申す。 聖躬。後漢書斑彪傳下注に、聖躬謂2天子1也云々と見えたり。すなはち、こゝは、天皇の御大身を申す也。躬は、説文に、躳或从v弓、身也云々と見えたり。 不豫。書紀天武紀に、體不豫を、みやまひとよめり。爾雅釋詁に、豫安也、樂也云々とありて、不豫は不安の意にて、天皇の御疾あるをいへり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 天皇 [スメラミコトノ] 聖躬不豫之時 [オホミヤマヒセストキ] 大后奉御歌一首 [オホキサキノタテマツレルミウタヒトツ] 躬ノ字、類聚抄には體と作り、天皇不豫は、天智天皇ノ紀に、十年九月、天皇|寢疾不豫 [オホミヤマヒシタマフ]、(或本、八月天皇疾病、) 多十月甲子朔庚辰、天皇|疾病彌留 [オホミヤマヒオモシ] と見えたり、かくてその十二月癸亥朔乙丑、天皇崩リタマヘリ2于近江ノ宮ニ1とあり、こは崩御の後より押て、挽歌に入しなり、之ノ字、拾穗本にはなし、大后、(大ノ字、舊本には太と作り、今は類聚抄に從つ、) は、即チ皇后なり、天智天皇ノ紀に、七年二月、立テ2古人ノ大兄ノ皇子ノ女倭姫ノ王ヲ1爲タマフ2皇后ト1とあり、(古人ノ皇子は、天智天皇の御|庶兄 [マヽセ] なり、) 本居氏云、大后は [オホキサキ] と訓べし、後ノ世の皇后なり、先ツ古ヘに、后とは一柱に限らず、後に妃夫人などゝ申す班 [ツラ] までを、幾柱にても申せり、さて其ノ后等の中の、最上なる一ト柱を、殊に尊みて、大后とは申せしなり、然るを萬ツの御制 [ミサダメ]、漢國のにならひ賜ふ、御代となりては、正しき文書などには、當代のをば皇后、先代のを皇太后と書 [シルサ] るゝことゝなれり、されど口に言フ語、又うちとけたる文などには、奈良の頃までも、猶古ヘの隨 [マヽ] に、當代のを大后、先ツ御代のをば、大御祖と申せるを、其ノ後遂に常の語にも、當代の嫡后をば、ただ后と申し、大御母を、大后と申すことにはなれるぞかしと云り、此ノ卷ノ初、(二ノ上にも云り、) なほ古事記傳に詳に辨へたり、(然るを岡部氏が、此 [コヽ] の大后を疑ひて、天皇いまだ崩リ坐サざるほどなれば、大后とあるは誤なりとて、おして皇后と書改めしは、中々のひがことにこそ、)奉の下、獻字を脱せるか、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 天皇聖躬不豫之時、大后 [オホキサキ] 奉レル御歌一首 天智天皇不豫のことは、書紀に「十年九月天皇寢疾不豫、(或本八月天皇疾病) 冬十月甲子朔庚辰天皇疾病彌|留 [オモシ]」とあり、その年「十二月癸亥朔乙丑天皇崩于近江宮」とある。大后は太后に作る本が多いが、誤であらう。大后は皇后で、他の妃と區別してオホキサキと申上げるのである。書紀に、「七年二月丙辰朔戊寅立テ2古人大兄皇子女倭姫王ヲ1爲2皇后1」と見える御方である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 天皇聖躬不豫之時、大后奉御歌一首 天皇、聖躬 [おほみ] 不豫 [やくさ] みたまひし時、大后 [おほぎさき] の奉れる御歌一首 【釋】 天皇 スメラミコト。天智天皇。 聖窮不豫之時 オホミミヤクサミタマヒシトキ。聖躬は、天皇の大御身をいう。不豫は、不安の意で、御病氣をいう。ヤクサミは、古訓である。天皇は、その十年八、九月の頃に御病にかかり、十二月三日に崩ぜられた。 大后 オホギサキ。天智天皇の皇后。大后は皇后の義であつて、皇太后の義ではない。皇后は倭姫 [やまとひめ] と申し、天皇の庶兄古人大兄の御女である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 天皇、聖躬 [おほみみ] 不豫 [やくさ] みたまひし時、太后 [おほきさき] の奉りたまへる御歌一首 聖躬は天皇の大御身。不豫は安からざるをいふ。御病氣のこと。太后は皇后の意。古人大兄皇子の御女、倭姫王を申上げる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 天皇聖躬不豫之時大 (古、太) 后奉御歌一首 「天皇」は天智天皇。「聖躬」は攷證に「後漢書斑彪傳下注に、聖躬謂2天子1也云々と見えたり。すなはち、こゝは、天皇の御大身を申す也。」とある。説文 (七) に「躳身也。从v从身」とし、又、「躬俗从v弓身」とある。「大御身」 (199) とあるによりここも「オホミミ」と訓む。 「豫」は爾雅(釋͡詁) に楽也とも安也ともあつて、「不豫」は不楽、不安の意であるが、尚書、金縢に「王有v疾弗v豫」、史記、魯周公世家に「武王克v殷、天下未v集。武王有v疾不v豫」などとあつて、天子の病気に用ゐられる。書紀では「日神擧v體不平(コソリテミミヤクサミタマフ)」 (神代紀上)、「近者朕身不和(ヤクサム)」 (天武紀朱鳥元年) など不平、不和を「ヤクサミ」と訓みならされてゐて、それにより今も「ヤクサミタマヒシ」と訓む。 「大后」は天智天皇の皇后。倭姫王と申す。天智紀七年二月の條に「立2古人大兄ノ皇子ノ女倭姫王1為2皇后1」とある。古人皇子は舒明の皇子、天智の庶兄である。大后が皇后の意に用ゐられた例は既に前 (1・8左注) にあり、神武紀元年の條に「尊2正妃1為2皇后1」とあつて、皇后を「オホキサキ」と呼んだので大后とも書いた。皇太后の意ではない。「大」の字金澤本その他に「太」とあるが、紀州本、古葉略類聚鈔 (四・七ウ) に「大」とあるによる。「太后」 (19・4268題詞) とあるは皇太后の意である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 天皇の聖躬不豫 (みやまひ) したまふ時に、太后の奉る御歌一首 「聖躬」 聖躬の躬を古葉略類聚鈔に「躰」とし、紀州本に「躰躬」とするが、金澤本・西本願寺本などに「躬」とするのが正しいであろう。新撰字鏡に「躬居雄反身也親也」とある。聖躬は天皇のお体のこと。後漢書班彪伝下の注に「聖躬謂天子也」とあるのが、しばしば引用されている。 「不豫」 天智十年九月紀に「天皇寝疾不豫」と見える。魏志明帝紀最初二年十二月の条にも「帝寝疾不豫」とあり、こうした中国における表現を踏まえたものと知られる。不豫は天皇の御病気を言う。聖躬不豫で「ミヤマヒシタマフ」と訓むのに従う。 「太后」 古葉略類聚鈔・紀州本に「大后」となっているが、金澤本・西本願寺本・細井本などによる。この場合の「太后」は天智天皇の皇后倭姫王を指す。天智七年二月紀に、「立テテ2古人大兄皇子ノ女倭姫王1為ス2皇后ト1」とある。澤瀉注釈に「太后」(19・四二六八) とあるのは、皇太后の意で、皇后の意ではないので、古葉略類聚鈔と紀州本に「大后」とするのに依るべきだと言う。しかし、このあとにもほとんどの写本に「太后」とし、古葉略類聚鈔のみに「大后」となっている個所があり、「大后」が正しいとばかりは言えないのである。『諸橋大漢和辞典』によれば、中国では大后・太后どちらも天子の母を意味し、秦の昭王のころからこの称は始まったものという。日本書紀を見ても、継体六年紀の大后息長足姫尊、天智四年二月・三月紀の間人大后は皇太后の意味であるし、天智十年紀の大后(倭姫をさす)も、天皇崩後のことを想定した会話のなかにあって、皇太后に等しいから、中国における用法と重ねて理解される。ただ雄略二十年紀所引百済記の「国王・大后・王子等・・・」の例では、大后は皇后を指す。万葉集では、古写本に異同ののない「大后」は唯一つ、「1・八番歌」の左注に「天皇大后幸于伊豫湯宮」とある例のみ。これは皇后(後の斉明)をさしている。また「太后」の確例は、19・四二四〇の題詞に「春日祭神之日藤原太后御作歌」とある例で、これは、光明皇太后のこと。したがって、万葉集では、大后を皇后、太后を皇太后に宛てたようにも見られるのであるが、巻一の「大后」(=皇后) の例は、類聚歌林を引用した文中にあり、万葉集の編者の書き分け意識を証する例としうるかどうか、問題があろう。また、「大后」もしくは「太后」という呼称が、作歌時のものとばかりは定められぬことも、160歌の題詞「一書曰天皇崩之時太上天皇御製歌二首」から推察される。倭太后の生没は未詳であるが、天武・持統朝に「太后」(大后) と称されたということも、ありえないわけではない。澤瀉注釈に従って両者の区別を明確にすることに魅力を覚えるが、なお、右のような問題点も存するので後考に委ね、金澤本・西本願寺本などの字面によっておく。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 「聖躬」は天皇の身、「不豫」は天皇の病気をいう。「不楽」とも。「天智紀」十年(671)の条に、「九月、寝疾不豫<或本に云はく、八月天皇疾病>」、「冬十月・・・庚辰(十七日)天皇疾病(みやまひ)弥留(おもし)」とあり、やがて十二月三日近江宮に崩じた。 「大后」倭大后。古写本には「太后」と記すものもある。「大」「太」はしばしば通用。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

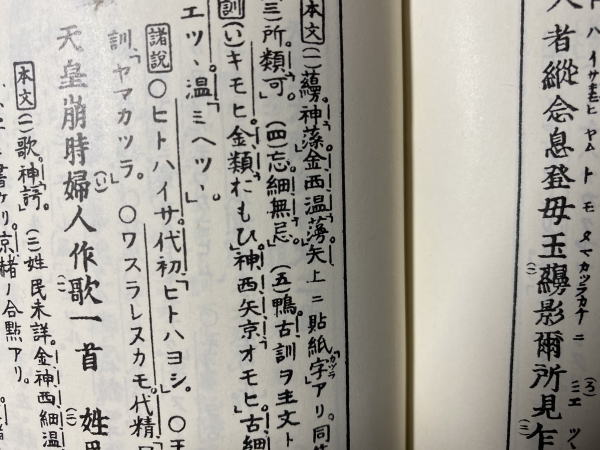

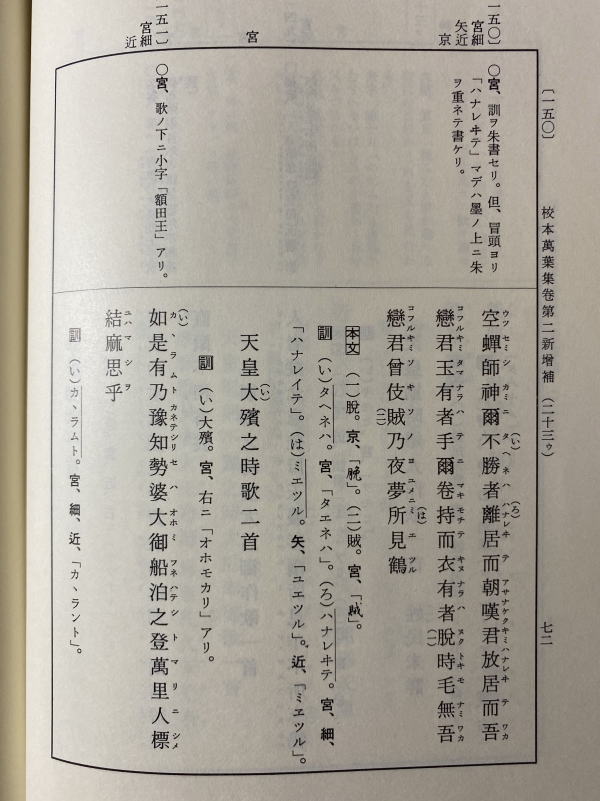

| 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【題詞頭書】 古葉略類聚鈔、「大后」ノ右ニ「倭大后」アリ。題詞ノ右ニ小字「近江大津宮天皇代天命開別天皇諡曰天智天皇」アリ。 西本願寺本・神田本・温故堂本・京都大学本、行間ニ朱「皇后倭姫王大兄皇子女也」。細井本、行間ニ赭ノ注文アリ。文同前。 【題詞】 天皇聖躬不豫之時太后奉御歌一首 〔本文〕 躬。古葉略類聚鈔、「躰」。神田本、「躰□[下写真参照]」。 太。古葉略類聚鈔・神田本、「大」。 歌。神田本、「謌」。 〔諸説〕 太后。万葉考、「皇后」ノ誤。古義、「太后」ハ「大后」ノ誤。宣長、大后ハ「オホキサキ」と訓ズ。 奉御歌。略解、「奉」ノ下「献」ノ字脱カトス。 【本文頭書】 類聚古集、前行ニ「近江天皇聖躬不豫之時太后奉和御歌」アリ。「躬」ノ右ニ墨「躰欤」アリ。大寶元年幸于紀伊國時見結松歌 柿本朝臣人麿哥集中出也」 和歌童蒙抄、第四「アマノハラフリサケミレハヲホキミノミイノチハナカクアマタ(天足有)リシアリ 万二ニアリ」 【本文】 天原 振放見者 大王乃 御壽者長久 天足有(アマノハラ フリサケミレハ オホキミノ オホミイノチハ ナカクテタレリ) 〔訓〕 オホキミノ。古葉略類聚鈔・温故堂本、「ヲホキミノ」。 オホミイノチハナカクテタレリ。金澤本、「いのちはなかくあまたらしあり」。 類聚古集、「いのちはなかくあまたりしあり」。「い」ノ上ニ墨〇符アリ。ソノ右ニ墨「ミ」アリ。 古葉略類聚鈔、「イノチハナカクアマタリシアレ」。 神田本「イノチハナカクアマタリアリシ」。「タリアリシ」ノ右ニ「タラシタリ」アリ。漢字ノ左ニ「オホミイノチハナカクテタレリイ」アリ。 西本願寺本、「天足有」ノ左ニ別筆貼紙「アマタリシアリ」。 温故堂本、「オホミ」ヲ「ヲホミ」トセリ。「天足有」ノ左ニ「アマタレリ」アリ。 京都大学本、漢字ノ左ニ赭「ミイノチハナカクアマタラシタリ」アリ。 〔諸説〕 オホミイノチハナカクテタレリ。代匠記精撰本、「オホミイノチハナカクアメタレリ」カ。万葉考、「ミヨハトコシクアマタラシヌル」。 玉の小琴、「ミイノチハナカクアマタラシタリ」。

[校本萬葉集新増補版] 【題詞頭書】 神宮文庫本、肩ニ赭「皇后倭姫〇(王)大兄皇子女也」アリ。「〇」符ハ墨。 【題詞】 天皇聖躬不豫之時太后奉御歌一首 【本文】 天原 振放見者 大王乃 御壽者長久 天足有 (アマノハラフリサケミレハオホキミノオホミイノチハナカクテタレリ) 〔訓〕 ナカクテタレリ。神宮文庫本、「天足有」ノ左ニ「アマタレリ」アリ。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「天の原」注 | 攷證 | 天原 [アマノハラ]。振放見者 [フリサケミレバ]。大王乃 [オホキミノ]。御壽者長久 [ミイノチハナカク]。天足有 [アマタラシタリ]。 天原 [アマノハラ] 天のはらは、本集三【廿二丁】に、天原振離見者 [アマノハラフリサケミレバ] 云々とありて、集中猶いと多くて、すなはち天をいへる也。そを、あまのはらといふは、國原、海原 野原、河原などいふ、原と同じく、はてしなく廣きをいへる也。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 天原 [アマノハラ] 振放見者 [フリサケミレバ] 大王乃 [オホキミノ] 御壽者長久 [ミイノチハ] 天足有 [ナガクアマタラシタリ] 天原 アマノハラ。廣い天の義。ハラは、廣くたいらなところをいう。これは天空をいうのであつて、古人は靈界として天空を信じ、そこに天皇の御壽命の保有されてあることを言おうとして、この句を起したのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 天の原は海原、国原などいふと同じく、廣々とした大空をいふ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】 普通には大空と同義のように解されている。「天の原 振りさけ見れば 照る月も 満ちかけしけり・・・」 (19・四一六〇) などはその例と言える。ただし、宣長の古事記伝に「ただ打見たるのみの天などを、天ノ原とも云るが如きは、神代の御典には見えぬこと」と言い、大空と同義語のようになったのは後のことで、「天は、天ツ神の坐ます御国」であったと記す。古事記で「天」は、特殊な意義を持つ言葉だったと思われる。宣長は、時代による変化を考えたわけで、それに従えば、この初期万葉の歌の場合も、単に空をあらわすのではなく、神聖な領域としての意識をともなっていたと考えられるであろう。なお、檜嬬手に「此は、常に日月高山などを云とは別にして、寝殿の屋上を仰ぎ給ふを云」と記し、推古二十年正月紀の蘇我馬子の寿歌に「やすみしし 我が大君の 隠ります 天の八十蔭 出で立たす みそらを見れば・・・」とある「みそら」を宮殿の屋裏を指す例としてあげている。また山田孝雄の講義には、「ここに振放け見ればとある対象は、その屋裏に見ゆる、所謂『縄葛(つなね)』の千尋に延へ渡したる縄葛にて取結べる、その堅き結びを見たまひての事なり。古の宮殿に天井など無かりしが故に、振仰ぎ見れば、その縄葛の結び渡せるさまは直ちに知られしなり」と記す。これも「天の原」に特別の意味を認めようとするものである。万葉集の「天にはも五百つ綱延ふ万代に国知らさむと五百つ綱延ふ」(19・四二七四) には、天井を意味する「天」の用例があるし、顕宗紀の室寿の詞に「取り結へる縄葛は、此の家の長の御寿の堅めなり」とも見える。これらの例によって、この一四七歌の「天の原振り放け見れば」を寝殿の屋裏に結んだ縄葛を仰ぎ見ることと解するのである。檜嬬手説も講義の説も、魅力のあるものだが、馬子の寿歌の「みそら」が宮殿の屋裏をさしているかどうか問題を残すし、また「天」を屋裏の意味で用いた例は確かにあるけれども、「天の原」は、他のすべての例が天空をさし、その上「振り放け見れば」と表現されているから、屋裏とは考え難い。ここは、天空説によるべきだろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「振り放け見れば」考 | 代匠記 | 天原振放見者大王乃御壽者長久天足有 [アマノハラフリサケミレハオホキミノミイノチハナカクテタレリ] 振放ミレバは振は打掻等の類にて語の字、放は遠さけなどのさけにて、近より遠くなるを云のみならず、おのづから遠をも云なり、末に振仰とも書り、空を望むに高ければ振あふぐ故なり、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 天原。振放見者。大王乃。御壽者長久。天足有。 あまのはら。ふりさけみれば。おほきみの。みいのちはながく。あまたらしたり。 フリサケミレバは、振アフギ見レバなり。推古紀に、吾大君の隱ます、天の八十蔭いでたたす、み空を見れば萬代に、かくしもがも云云の歌をむかへ思ふに、天を御殿とし給ふ天つ御孫の命におはしませば、御命も長く天と共にたらひ給はむと、天を仰ぎてほぎ奉り給ふなるべし。四五の句もとの訓はひがことなり。宣長のかく訓めるによるべし。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 振放見者 [フリサケミレバ]。 集中いと多き詞にも(マヽ)、今も、ふりむく、ふりかへるなどいふ、振と同じく、ふりあふぎ見るないへる也。放 [サケ] は、見さけ、問さけなどいふ、さけと同じく、遣 [ヤル] 意にて、見さけは、見やる意也。古事記上卷に、望の字を、眞淵が、みさけてとよまれつるも、あたれり。さて、このことは、止【攷證一上三十二丁】に、見放武八萬雄 [ミサケムヤマヲ] とある所と、考へ合すべし。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 天原 [アマノハラ] 振放見者 [フリサケミレバ] 大王乃 [オホキミノ] 御壽者長久 [ミイノチハナガク] 天足有 [アマタラシタリ] 天原振放見者 [アマノハラフリサケミレバ] ―― 天を遙かに離れて見ればの意。即ち天を仰ぎ見れば。これは恐らく天皇の御病氣を占はむ爲に天を仰ぎ見られたのであらう。檜嬬手や美夫君志に、天皇の寢殿を仰ぎ見ることとして、下の天足有 [アマタラシタリ] を、屋上の葛根 [ツナネ] の長く垂れたるによりて、御壽も長くつづき給ふことを宣うたのだと言つてゐるのは、穿鑿に過ぎた説だ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 振放見者 フリサケミレバ。フリは他の動詞に冠して、勢いよくする意味を加えている。放クは距離を作ることで、フリサケミルは遠方を見るに用いる。天上、または山、海などを見る場合に用いる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「天の原ふりさけ見れば」 -「ふり」はふり起こし、ふり立てなどと動詞に冠して動作を強める意に用ゐる接頭語。「さけ」は既出 (1・一七)。遠く見やること。この句について檜嬬手には「此は、常に日月高山などを云とは別にして、寝殿の屋上を仰ぎ給ふを云」とし、室壽詞に「取結縄葛者(トリユヘルツナネハ)。此家長御壽之堅也(コノイヘギミノミイノチノカタメナリ)」(顕宗紀) とある意であると解き、同別記にも「やすみしし わが大君の 隠ります 天の八十陰 出で立たす 瀰蘇羅烏瀰礼麼(ミソラヲミレバ) 萬世(よろづよ)に かくしもがも 千世にも かくしもがも」(推古紀廿年) とあるを引き、美夫君志にも「宮殿をさして、彌蘇羅烏彌禮磨(ミソラヲミレバ)といへるにて、此と同法なり」と云ひ、講義に「ただ天を仰ぎ天皇さらでも汎く人の壽を祝する如き事は本邦に於いて古今に類例を見ざる所なれば」と守部の説により、「ここに振放け見ればとある対象は、その屋裏に見ゆる、所謂『縄葛』の千尋に延へ渡したる縄葛にて取結べる、その堅き結びを見たまひての事なり、古の宮殿に天井など無かりしが故に、振仰ぎ見れば、その縄葛の結び渡せるさまは直ちに見られしなり。」とあるが、「天の原」といふのはやはり日月の渡る、廣々とした大空をさすもので、屋上とか屋裏とかをさしたものとは考へられず、 ・・・駿河なる ふじの高嶺を 天の原 ふりさけ見れば 渡る日の かげもかくろひ 照る月の 光も見えず・・・(3・三一七) 天の原降り放け見れば天の川霧立ちわたる君は来ぬらし (10・二〇六八) 天の原振り放け見れば夜ぞ更けにけるよしゑやしひとり寝る夜は明けば明けぬとも (15・三六六二) など「天の原ふりさけ見れば」の用例を見てもその事は認められ、これはやはり無窮、永遠を思はせる大空をふりあふぐ意にとるべきである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】 フリは、動作を強調するための語。サクは、遠くへ放す意で、「ミサク」と言えば、遠方を見やることをあらわす。フリサケミルは、遠く仰ぎ見る意。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「御壽者長久天足有」訓・考 | 代匠記 | 下句、古点云、イノチハナカクアマタリアリシ、官本更點云、ミイノチハナカクアマタラシタリ、幽齋本更點云、オホミイノチハナカクアタリシアリ、 歌の意は、詩の興の如く、空を望めば遙に遠く遙に長し、かくのごとく、御命も長く足り滿てましまさんと、御悩の早く平愈し給はむ事を祝て奉りたまふなるべし、今按、第十三の十七紙に長歌の終の句に、天之足夜于、此結句を今の歌に引合せてアメノタルヨニと和し替べきにやと存ずる按あり、委はそこに注すべし、彼を以て此を思ふに長久天足有をば長クアメタレリと点ずべきか、幸に右に出す諸點此意なり、されども古點は御の字を忘れたる上にアマタリアリシの点拙し、官本の又の点はアマタラシタリ快からず、幽齋本の又の点は、御命よりも長過て、あまたりしあり、甚拙し、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 此の歌下の句心得かたし。もし先生賢按の訓はなきことにや。おほみいのちはなかくてたれりとよみ來りては、聖躬不豫の時の御歌にはてにをはたかひたるにはあらすや。 答 下句異訓有へし。もし脱字有歟。此文につきては僻案の訓には、下句みいのちはなかくあめたらすらしとよむ也。しかれは天より長久にいたらすらんと祝稱してよみたまへる歌なるへし。たれりとよみてはいかにもいかにもみちたりたるになれはいかかにて、かへりて凶句になるへし。祝意みえさるに似たり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 御壽者長久 [ミイノチハナガク・オホミイノチハ]。天足有 [アマタラシタリ・ナガクテタレリ]。 考に紀〔推古〕に、吾大きみの隱ます天の八十蔭、いでたゝすみそらを見れば、萬代にかくしもがも云々てふ歌を、むかへ思ふに、天を御室 [ミヤ] とします、天つ御孫命におはせば、御命も、長 [トコシナ] へに、天足しなん。今御病ありとも、事あらじと、天を抑て、賀し給ふ也云々といはれつるがごとく、古事記上卷に、天神御子之|命 [ミイノチ]、雖2雪零風吹、怛 (マヽ)如v石而常堅不v動坐云々ともありて、天皇はすなはち天つ神の御孫なれば、天原ふりさけ見ればとも、あまたらしたりとも、賀しのたまへる也。さて、天足 [アマタラシ] とは、本集十三【十七丁】に、夢谷相跡所見社 [イメニタニアフトミエコソ]、天之足夜于 [アメノタリヨニ] 云々ともありて、こゝは、天皇は、天神の御孫にましませば、天神のゆるし給へる御よはひにて、足みちたりといふ意にて、祝詞に、足幣帛、足日、足國、足御世、などいふ、足とおなじ。(頭書、本集三【五十五丁】に留不得壽爾之有者 [トヽメエヌイノチニシアレハ] 云々。者の字は助字なり。よむべからず。) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 天原 [アマノハラ]。振放見者 [フリサケミレバ]。大王乃 [オホキミノ]。御壽者長久 [ミイノチハナガク]。天足有 [アマタラシタリ]。 天足有 [アマタラシタリ] は、天の長きが如く、つきしなく滿足ひてありと、御壽を祝奉り給ふなるべし、續後紀五ノ卷に、大中臣ノ朝臣天足、神名帳に陸奥ノ國黒川ノ郡鹿島天足別 [カシマアマタラシワケノ] 神社など見ゆ、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「み命は長く天足らしたり」 「足らし」は「足る」に敬語の「す」を添へたもの。天上の無窮なやうに、天皇の御壽命は長久に、満ち足りておいでになる、の意とみるべきであらう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「大君の御寿は長く」 壽は、新撰字鏡に「久也久老也」とあり、また淮南子に「不能終其寿命」などとも見え、命の久しいことをあらわす。巻九に「後遂に壽死にける」(1740) とあり、名義抄にはイノチの訓が見える。ここも「イノチ」と訓む。 「天足らしたり」 原文「天足有」。足は万象名義に「趾・止・満・得・成」、新撰字鏡に「趾也飽也満也」とあり、満ち足りる意。雄略記の歌謡に「竹の根の根陀流宮」「百陀流槻が枝」と歌われているように、樹木の根や枝の多いことを「ネダル・モモダル」と言う。この歌の場合は御壽が主語となるので、敬語のス (連用形シ) を読み添えて「アマタラシタリ」と訓む。「ミイノチハナガクアマタラシタリ」という下句の訓は、宣長の「玉の小琴」に始まる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「一首」考 | 古義 | 御歌ノ意、推古天皇ノ紀に、吾大きみの隱ます天の八十蔭、いでたゝすみ空を見れば、萬代にかくしもがも云々、てふ歌をむかへ思ふに、天を御室とします、天つ御孫命におはせば、御命も長 [トコシ] へに天足しなむ、今御病ありとも事あらじと、天を仰キてほぎ給ふなりと岡部氏云り、御惱の早くおこたりましまして、御命の天と共に、長く滿足ひ賜はむことを、祝奉賜へるなるべし、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 天を信ずる人々に取つては、人命を支配するものは天であるとした。それで天を仰いで、御壽命の充滿していることを感じて、御病の平癒を期待されたのである。平癒を祈願して神を祭つた際に詠まれたもののようで、祝の心に詠まれている。しかし本集には結果よりして、これを挽歌の類に收めたのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【考】「タマフリの呪歌」 天智十年九月、天皇が病床に臥せられ、十月には御病気はいよいよ重くなり、十二月三日、大津宮において崩御された (書紀)。この歌は、病床にある天皇の御命の長久を祈るものである。末尾を「アマタラシたり」と断定の形に結ぶのはとくに注意されるところで「詠歎の究竟」(茂吉秀歌) などとも言われるが、前掲の室寿の詞に「此の家の長の御寿の堅めなり」とも見えたように、願望の結果を先取りし、実在化せしめる呪的な表現と言えるだろう。直面する危機的な現実とは反対のことを断定的に表現しているところに、この歌の呪詞的性格を見るのである。 この歌がどのような場で歌われたか、という点については、残念ながら、まだ明確なことはわかっていない。天智の場合ではないが、天武十四年十一月紀によれば、同月二十四日、病床の天皇のために招魂の儀式が行われたという。いわゆる鎮魂祭で、遊離しようとする魂を鎮め、長寿を祈るのが目的とされる。養老神祇令では、仲冬の寅の日に行われることが定められている。天智朝に、このような招魂の儀礼のなされたことは書紀に伝えられていないし、はっきり断定できないのは残念だが、天智の臥床にさいして、これに近い「タマフリ」の儀礼が行われたことも想像される。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

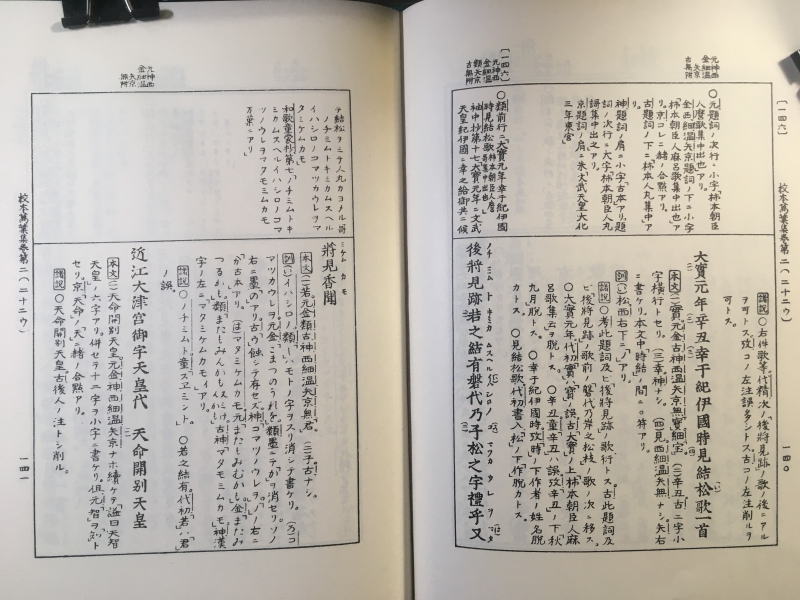

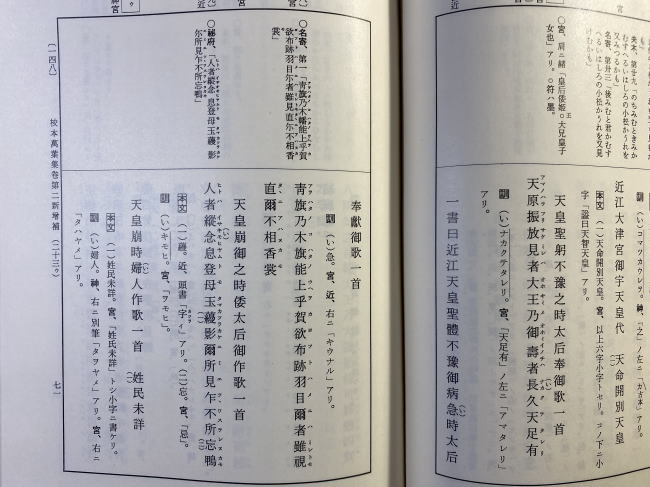

| 巻二 148 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【題詞】 一書曰近江天皇聖體不豫御病急時太后奉獻御歌一首 〔本文〕 曰。古葉略類聚鈔、「云」。 時。神田本、ナシ。 太。古葉略類聚鈔・西本願寺本・温故堂本、「大」。 獻。神田本、「就」。 歌。神田本、「謌」。 〔訓〕 聖體不豫。温故堂本右ニ「ミヤマイ」アリ。 急。温故堂本、右下ニ「ナル」アリ。大矢本、右ニ「キフナル」アリ。京都大学本、右ニ「キウナル」アリ。 〔諸説〕 一書曰近江天皇。万葉考、コノ題詞ノ御歌脱トシ次ノ「人者縦」ノ御歌の題詞ヲ「天皇崩時大后御作歌」ト改メテココニ移ス。 略解、コノ題詞ハ前ノ「天原」ノ御歌ノ左注トス。万葉集攷證、コノ題詞ノ御歌脱トシ「青旗乃」ノ御歌ノ題詞モ脱トス。 古義、次ノ「人者縦」ノ御歌ノ題詞ヲ「天皇崩御之時大后御作歌二首」ト改メテココニ移ス。 【本文頭書】 類聚古集、前行ニ「同天皇聖躰不豫御病急時大后之時太后奉獻御歌 一書曰云々」 【本文】 青旗乃 木旗能上乎 賀欲布跡羽 目爾者雖視 直爾不相香裳(アヲハタノ コハタノウヘヲ カヨフトハ メニハミレトモ タタニアハヌカモ) 〔本文〕 旗。神田本、「下写真参照」(青旗、木幡の「旗」)。 賀。古葉略類聚鈔、「駕」。 布。古葉略類聚鈔・神田本、「有」。 視。古葉略類聚鈔・京都大学本、「見」。 香。金澤本、「下写真参照 (「禾」+「甘」?)」。 〔訓〕 カヨフトハ。神田本、「カヨウトハ」。 アハヌカモ。西本願寺本、「アハシカモ」。 〔諸説〕 木幡能上乎。万葉考、「木」ハ「小」ノ誤。訓、「ヲバタノウヘヲ」。 ミレトモ。代匠記初稿本、「ミルトモ」。 アハヌカモ。代匠記初稿本、「アハシカモ」。

[校本萬葉集新増補版] 【題詞】 一書曰近江天皇聖體不豫御病急時太后奉獻御歌一首 〔訓〕 急。神宮文庫本・近衛本、右ニ「キウナル」アリ。 【本文頭書】 名寄、第一「青旗乃 木旗能上乎 賀欲布跡羽 目尓者雖見 直尓不相香裳」(アヲハタノ コハタノウヘヲ カヨフトハ メニハミレトモ タタニアハヌカモ) 【本文】 青旗乃 木旗能上乎 賀欲布跡羽 目爾者雖視 直爾不相香裳 (アヲハタノ コハタノウヘヲ カヨフトハ メニハミレトモ タタニアハヌカモ)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 題詞「一書曰」考 | 童蒙抄 | 童子又問 此歌の辨先生の賢按を得て疑急ちに治たり。然れとも猶うたかふ所は、此歌の前書あれはこれをいかにとかせんや 答 此歌の前書則此歌崩御の後の歌の一節とする僻案なり。いかにとなれは此歌の前書は万葉集撰者の文にあらす。古注者の所見をあらはして、天皇聖躰不豫之時太后奉御歌一首と有。前の歌の前書を一書には、近江天皇聖躰不豫時御病急太后奉献歌一首とありと云前の歌の左注とみえたり。しかるを前の歌の左注としらすして、後の歌の前書と心得違て、青旗の歌の前書となしたるより、次の歌を前へかきのほしたる誤りと知られたり。萬葉集の本文にあらさる證據には、一書曰と有を以て知るへし。万葉集本文に、一書曰と云こと有へからす。撰者の文にあらす。古注者の文なること明けし。うたかふへからす。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 万葉考 | 今本こゝに天皇崩御之時、倭ノ太后ノ御作歌と有は、右にいふ如く此所亂れて、青旗云云の歌は、かの一書に、近江ノ天皇、聖體不豫御病急時、太后奉獻御歌てふ端詞の次に入し故に、後人私に右の崩御之時てふ端詞を、左の御歌の前に書し物なり、右の青旗云云は、既崩給ふ後の意にこそあれ、又こゝの崩の下の御は例皆なし、倭てふ御名も、惣の例に違のみかは、ここの前後にそむければ、皆誤れる事明らけし、仍て今こゝの端詞を青旗の歌の上へおくりて、二首ともに大后の御歌とす、大后より上に出べき人もなければなり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 此一書は天原の御歌に附きたるなり。さて左の青旗の御歌の前に、天皇崩御云云の端詞有りて、青旗乃と人者縱の御歌を竝べて載せたりけむを、今本亂れたるなるべし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | この處、錯亂ありて、いとみだりがはし。左の、青旗乃木旗能上乎 [アヲハタノコハタノウヘヲ] 云々の歌は、天皇崩御の後の歌なれば、右の一書曰云々の端詞の御歌にあらず。されば、思ふに、こゝに、一書の、太后の御歌一首と、次の青旗乃 [アヲハタノ] 云々の歌の端詞のありしを脱せしなるべし。故に圍をいれてそのわかちを辨ず。□ 右にいへるごとく、こゝに御歌一首ありしを脱せしなるべし。故に圍をいれたり。□ 右にいへるごとく、こゝに、左の青旗乃 [アヲハタノ] 云々の歌の、端詞ありしを脱せしなるべし。故に、圍をいれたり。考には、天皇崩時太后御作歌と、端詞を補はれしかど、わたくしに加へん事をはゞかりて、しばらく、本のまゝにておきつ。異本の出んをまつのみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 〔一書曰。近江天皇。聖體不豫。御病急時。大后奉獻御歌一首〕 曰ノ字、類聚抄には云と作り、 この一書は、右の御歌に附たる註なり、 天皇崩御之時 [スメラミコトノカムアガリマセルトキ]。倭〔□で囲む〕大后御作歌二首 [オホキサキノヨミマセルミウタフタツ]。 崩御 (御ノ字、類聚抄には後と仰り、) のことは、上に云づ、之ノ字、類聚抄拾穗本等にはなし、倭大后大ノ字、(舊本には太と作り、今は類聚抄に依つ、)は、即チ上に見えたる大后なり、倭といふ御名をしるせること、例にそむけり、まがひて入しものか、 この題詞、舊本こゝに脱て、次の御歌の處に入レるは、混亂 [マギレ] たるものなり、今は岡部氏が、改てこゝに收 [イレ] しに從リつ、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | これは、右の御歌の註なりと古義にあるが、註とは思はれない。恐らく此の次に一書の歌があつたのが、脱ちたのであらう。次の歌はこの題詞に關係がない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 一書曰 アルフミニイハク。前の歌と同じ事情のもとに詠まれた歌を、一書によつて記載したのである。その一書は、何の書であるか知りがたいが、用字法から見ても別の資料であることが知られる。なおこの題詞を、次の歌に懸かるものにあらずとし、誤脱などがあつたとする説があるが、それは誤りで、まさしく、この一事曰は、次の歌に懸かるものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 一書曰近江天皇聖體不豫御病急時大后奉獻御歌一首 萬葉の資料本ともいふべきものには前の作があつたが、別の一本にはかくの如き詞書と次の作とがあるので加へたといふ意味と思はれるが、次の作は崩御後のものと思はれてこの題詞とは合わない。そこで万葉考にはこの題詞についた歌と次の歌の題詞とが脱落したものとして (一四九) の歌の題詞を少し改め、「天皇崩御時、大后御作哥」としてここへ入れ、略解には今の題詞を前の歌の左注として、やはり「天皇崩御云々」の題詞がここにあるべきだと云つてゐる。左注としては前の題詞と殆ど同じ意であるからわざわざここに加へる必要を認めない。「御歌一首」とあるも題詞としての書式である。ただ次の歌の題詞としてふさはしくない事は先人によつて述べられてゐる通りである。その間に何かの誤があつたと見なければならない。それについて試に私按を述べれば、一書には崩御前後の御作をこの題詞のもとに一括して数首収めてあつたが、そのはじめには (一四七) の御作もあつて、その題詞も不都合ではなかつたが、本集では既に採られてゐる為に、それ以外の天皇崩御後の御作を一首ぬき出し、題詞をそのままにして収めたので、あたかも斉明天皇の御製について (1・八) の左注について述べたのと似た結果になり、歌意と添はない題詞となつてしまつたと見るべきではなかろうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【一書曰】一書曰近江天皇聖躰不豫御病急時太后奉獻御歌一首 こういう形で始まっている題詞はきわめて珍しく、ここと、一六〇歌の題詞の他見られない。真淵の考には、この題詞につづく歌と次の歌の題詞とが脱落したのであろうと考え、「天皇崩後時大后御作哥」という題詞を次の歌の前からここに移し、多少変改を加えている。真淵らしい思い切った処置であるが、武断のそしりを免れまい。略解には、これを前の歌の左注と見、この歌の題詞として「天皇崩御云々」という文字があるべきだとしている。山田講義にはこの略解説を支持して、「余は上の詞の後の歌の前に (稲岡注、「一書曰」の注と「青旗乃」という歌の間を言う) 次の歌の端書ありしが脱せしものと考ふるなり。何が故に脱落の生じたるかはもとより知るべからずといへども、或は古く巻子なりし時に一葉脱したりしか、然るときはなほ二三首の歌ありしならむも知られず。或は又、上の左注と、その脱落せしと考ふる端書と文句相似たるが為に、見誤りて脱せるか」とも記す。こうした誤脱説は「一書曰・・・歌一首」というような変形の題詞は認め難いとする判断の上に成り立っているのであるが、「一書曰・・・」を題詞とする例は一六〇歌にも見られるだけに、簡単には同意し難い。やはり、一四八歌「青旗乃」の歌の題詞と見るべきであろう。ただ、一四八歌の内容から言って、題詞に「御病急時」と記されているのと合わない点が感ぜられる。注釈には「一書には崩御前後の御作をこの題詞のもとに一括して数首収めてあつたが、そのはじめには (一四七) の御作もあつて、その題詞も不都合ではなかつたが、本集では既に採られてゐる為に、それ以外の天皇崩御後の御作を一首ぬき出し、題詞をそのままにして収めたので、・・・歌意とは添はない題詞となつてしまつた」と想像している。これは具体的に不都合の生じた理由を説明していて興味深い。しかし、崩御前後の作を「御病急時・・・」の題詞で一括してあったが、崩御前のものは既に収録されていたために省き、結局崩御後の作のみをその題詞のもとに録することとなったという想定は、かなり苦しい。一四八歌の内容から言っておそらく崩御後の作と思われるが、一本に崩御前の作と伝えた例があり、特殊な記し方をしたのではないかと思われる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 【脚注】 「一書に曰く」という形で記された題詞は、他に一六〇題詞がある。日本書紀の記載法と同じく、一四七の歌を正文として、この歌をその別伝とする見方があったことを示す。天智天皇の陵墓「山科陵」は、延喜式・諸陵寮に「山城国宇治郡に在り」という。京都市山科区御陵上御廟野(みささぎかみごびょうの)町にある(『陵墓要覧』)。「木幡」はその南方約八キロメートル。古くは山科の一部であったらしい (『講義』)。「山科の木幡の山を馬はあれど徒歩(かち)より吾が来し汝を念ひかねて」(二四二五)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「青旗」考 | 註釈 | 青籏(ハ)者、葬具 [サウク] ニハヘルニヤ。常陸國風土記ニ記シテ名クル、信太 [シタ] 郡由縁ヲ云、黒坂命、征2討 [ウチシ] 陸奥ノ蝦夷 [ヱヒスヲ] 1事了、凱旋|及 [乃ィ] 多歌 [タカノ] 郡|角枯 [ツノカレノ] 之山、黒坂命遇2病身1、故ニ爰改2角枯ヲ1號ス2前ノ山ト1。黒坂命ノ之輸轜 [シユシユノ] 車發ス。自2黒前之山1、到2日高之國ニ1喪具ノ儀、赤籏青幡、交2雑飄□ [風+易]ニ1、雲飛虹張、瑩 [カヽヤキ]v野耀v路。時ノ人謂フ2之ヲ赤幡垂ル國ト1。後世ニ言ク便チ稱2信太國ト1云々。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 拾穂抄 | あをはたのこはたの 此哥帝を思召故御俤のまほろしのかよふやうに青旗の小旗の上に見ゆる心なるへし仙抄曰青旗とは葬具に侍るにや常陸風土記曰|葬具儀 [ハラフリノクノヨソホヒ] 赤旗青幡|交雑 [マシヘマシハル] 時ノ人謂2之ヲ幡垂 [ハタタレノ] 國ト1後ノ世|言便 [コトノタヨリニ] 称ス2信|太 [タノ] 國ト1上中畧愚案この風土記を引て青旗は葬具といふ證にする事愚なる儀にや青旗赤旗即位元日節なとの大礼には毎々の事なり殊天皇不豫の折こといみをもし給ふへきに葬具いかて讀給はん |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 青旗乃木旗能上乎賀欲布跡羽目爾者雖視直爾不相香裳 [アヲハタノコハタノウヘヲカヨフトハメニハミレトモタヽニアハヌカモ] 雖視、【官本視作v見、校本與v今同、】 不相香裳、【幽齋本又云、アハシカモ、】 青旗は禮記云、前有v水則|載 [タツ] 2青旗1、同月令云、載 [タツ] 2青|□ [旗の其が斤] [キ] 1【渠希切、縣2旌於竿1】 此は木幡といはん爲の枕辭なり、木のしげりたるは青き旗を立たらんやうに見ゆればなり、第四に青旗の葛木山と云ひ、十三に青幡|忍坂 [オサカノ] 山と云へる皆同じ意なり、仙覺抄に常陸の風土記を引れたるは此に用なし、此御歌下句今の點にては如何なる意をよませ給へりとも辨じ難し、今按、目ニハ見ルトモタヾニアハジカモなるべきか、其故は此帝の御事を日本紀には崩御の由慥に載られたれども、日本靈異記と申す書には、御馬にめして天へ上らせ給ひければ、其御沓の落たる所に御陵は築れたる由侍るとかや、然れば彼陵の山科と木幡とは近く侍れば、神儀の天かけりて木幡を過、大津宮の空にも通はせ給はん事を皇后兼て能く知食せども、神と人と道異なれば、よそには見奉るともうつゝに直にはも、えあひ奉らざらんかと歎てよませ給へるか、黄帝の龍に騎て鼎湖の雲に入りし例なきにあらず、又登天の説につかずとも、假に崩御の儀を示して山陵をば山科にしめ給ふとも、神靈は天翔給はむ事をよをせ給へるか・唯ならぬ御歌なり、此卷下に至て人丸死去の時、依羅 [ヨサミノ] 娘子がたゞにあはゞ逢もかねてんとよめる歌思ひ合すべし、幽齋本の又の点、結句のみをタヾニアハジカモと有はいかなる心とも知侍らず、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 此の歌心得難きこと也。仙覺抄云、碧旗者葬具にはへるにや。常陸國風土記に信太郡と名つくる由縁を記して云、黒坂命征罰陸奧蝦夷事了凱旋及多歌郡角拈之山黒坂命遇病身故爰改角拈號黒前山黒坂命之輸轜車發自黒前之山到日高之國葬具儀赤旗青幡交雜飄□[風+易]雲飛虹張瑩野耀路時人謂之幡垂國後世言便稱信太國云云とあり。如v此ありて青幡を葬具の證とみれは、いよいよ疑あり。帝の御病急なる時、葬具のことを詠む進有へきことにもあらす。もしいにしへ病急なるときに、神を祭りて青旗なとをたてゝ、天にいのる事の例あらは、如v此も詠を奉り給はんや。先生賢按ありや。

答 疑問いやちこなり。山の歌には僻案有。此歌は聖躬不豫御病急時奉り給ふ歌にては有へからす。皆禁忌の辭有。この御歌は天皇崩御の後の御歌とみえたり。傳寫の僞に混雜して、前にかき入たるなるへし。次の前書に天皇崩御之時倭太后御作歌と有、次に此青幡を入へし。一首とあるもあやまり二首と書き改て、人者縱の御歌と相ならふ歌にうたかひなし。御不豫の時かゝる御歌有へきにあらす。歌の詞といひ、歌の意といひ、皆崩御の後の御作にきはまりたるを、後擧皆歌の詞歌の意を辨へ知らすして、此歌を普通の本の傳寫の誤といふ所まてはおもひよらすして、さまさまの牽強附會をなす説有へし。皆古實をしらぬ故なり。青幡いかにも葬具の證、仙覺風土記を引るも一證也。木幡はきはたとよみて、黄幡にても有へし。葬是に黄幡を用るなり。勿論神事祭禮に幡を用ゆる事常のことなれとも、この歌をさる御病を祈る神事にいはんも亦牽強附會なり。とにかくに歌の意と歌の詞とを、わきまへしる人にあらすしては、万葉集をあらぬことにみなし、吉を凶にし凶を吉にして、正義正意を失ふたくひすくなからす。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 万葉考 | 青旗乃 [アヲバタノ]、 白旗をいふ、 〔或抄に、常陸風土記に、葬に五色の旗を立し事有を引たれと、皇朝の上代に有まじき事、まして孝徳の制より奈良ノ朝まで、王臣の葬に帷衣ともに白布を用、白旗なる據、こゝにしるせる如くなるを、いかで色々を用んや、令の葬旗に、集解等にも色をいはぬは、必白き故なり、みだりにせば違令の罪ぞ、風土記の浮説にまどはざれ、〕 此青ばたを殯宮の白旗ぞといふよしは、孝徳天皇紀の葬ノ制に、王以下小智以上、帷帳等に白布を用ひよとあり、(卷三)挽歌に、大殿矣、振放見者、白細布 [シロタヘニ] 、飾奉而 [カサリマツリテ]、内日刺、宮舍人者、雪穗 [タヘノホノ]、麻衣服者 [アサギヌキレバ]、また此卷にも、皇子之御門乎、神ン宮爾、装束 [カザリ] 奉而、云云、かくて喪葬令の錫紵は細布なれば、大殯のよそひも皆白布なるをしる、さて旗は右の書らに見えねど、喪葬令の太政大臣ノ旗二百竿と有に、こゝの青旗云云をむかへて、御葬また大殯宮の白はた多きをしるべし、且成務天皇紀、神功皇后紀に、降人は素 [シラ] 幡を立て参ること有も、死につくよしなれば、これをも思へ、青旗の忍 [オシ] 坂の山てふも、同く白旗なる事、冠辭再考にいへるをむかへ見よ、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 青旗乃 [アヲハタノ]。 青旗は、考に白旗をいふとありて、又下にあげたるごとく、これかれを合せて、白旗なりととかれしかど、青馬、青雲などの、白馬白雲ならで、實に青き馬、青き雲なるにむかへ見れば、白旗にはあらで、實に青き旗なるべし。孝徳紀の、葬制に、帷帳などには白布を用るよし見えたれど、旗の事はなきを、これもて、旗をも白旗とは定めがたく、喪葬令に幡幾竿とのみありて、色をしるされずとて、必らず白幡とは定めがたきをや。まして、これらによりて、常陸風土記に、現に赤旗青幡とあるを、誤り也とは、いかでか定めん。そは、仙覺抄に引る、常陸風土記に、葬具儀、赤旗青幡、交雜飄※[風+場の旁]、雲飛虹張、瑩v野耀v路、時人謂之幡垂國云々とあるうへに、この集にも、青旗とあるを、いかでかすつべき。これらにても、下にあげたる、考の説の、誤りなるをしるべし。さて、枕詞に、あをはたの云々とあるも、冠辭考の説あやまれり。この事は、下【攷證四上】にいふべし。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 青旗乃云々、 (岡部氏ノ考には、木旗を小旗に改めたり、其ノ説に、同じ言に小 [コ] の發語を重ね置は、さがみ嶺の小嶺 [ヲミネ]、玉さゝの小篠、などの類なりといへり、又云、青旗は白旗なり、大殯ノ宮に立たる白旗どもの上に、今もおはすが如、御面影は見えさせ賜へど、正面に相見奉る事なしと歎キ賜へり、此ノ青旗を、殯宮の白旗ぞといふよしは、孝徳天皇紀の葬制に、王以下小智以上、惟帳等に白布を用よとあり、十三挽歌に、大殿矣振放見者 [オホトノヲフリサケミレバ]、白細布飾奉而 [シロタヘニカザリマツリテ]、内日刺宮舍人者 [ウチヒサスミヤノトネリハ]、雪穗麻衣服者 [タヘノホニアサキヌケルハ]、また此ノ卷にも、皇子] 之御門乎神宮爾装束奉而 [ミコノミカドヲカムミヤニヨソヒマツリテ] 云々、かくて喪葬令の錫紵は、細布なれば、大殯のよそひも、皆白布なるをしる、さて旗は右の書等に見えねど、喪葬令の太政大臣旗二百竿と有に、こゝの青旗云々をむかへて、御葬、また大殯ノ宮の白旗多きをしるべし、且成務天皇ノ紀、神功皇后ノ紀に、降人は素幡 [シラハタ] を立て參ること有も、死につくよしなれば、これをも思へと云り、こはまことにさるよしなるべくはおもはるれども、白旗を、青旗といふべき理なければ、いかゞなり、猶よく考フべし、) 仙覺抄に、常陸風土記を引て、葬具ノ儀、赤旗青旗交々雜フ云々とあれば、大殯宮の儀式に、青色の旗を立ることの有しか、青旗は、四ノ卷に、青旗乃葛木山爾 [アヲハタノカヅラキヤマニ]、十三に、青幡之忍坂山者 [アヲハタノオサカノヤマハ]なども見えたり、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 青旗乃 [アヲバタノ] ―― 青い色の旗であらう。大葬に立てたものか。これを枕詞とする説もある。卷四に青旗乃葛木山 [アヲハタノカツラキヤマ](五〇九)・卷十三に青旗之忍坂山 [アヲハタノオサカノヤマ] (三三三一) の如きはさうらしいが、これはどうであらう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | アヲハタは、白い旗であるとする説と、實際に青い旗であるとする説とある。白とするのは、白雲をアヲグモといい、青雲の白肩の津という例もあるといつている。青とするのは青馬、青雲も、やはり青い馬、青い雲であるという。この御歌は、御病急なりし時の御歌で、大葬の用意をなすべきではないが、麻の旗を立てたのを、青みを帶びているのでアヲハタというのだろう。青旗の例は、他に「青旗の葛城山」(卷四、五〇九)、「青幡の忍坂の山」(卷十三、三三三一)がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 青旗の 枕詞。青い木々の茂つてゐる意と、同音はたの繰返しによつて木幡の枕詞とした。「青旗の葛城山」(五〇九)「青幡の忍坂山」(三三三一)參照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 青旗の 木幡の枕詞。葬禮の青い旗とする説(仙覚) や白い旗とする説(万葉考) があるが、「葛城山」(4・五〇九)、「忍坂山」(13・三三三一) にかかる例があり、「木ノシゲリタルハ青キ旗を立タラムヤウニ見ユレバナリ」(代匠記) とあるに従ふべきである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】青旗の 木幡(地名) の枕詞と思われる。「青旗の葛城山にたなびける 白雲隠る・・・」(4・五〇九) とも「青旗の忍坂の山は走り出の 宜しき山の・・・」(13・三三三一) ともあり、代匠記に記すように「木ノシゲリタルハ青キ旗ヲ立タラムヤウニ見ユレバナリ」(精撰本) と解されよう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 【頭注】青旗の 「葛城山」(五〇九) や「忍坂ノ山」(三三三一) にかけた例もあり、杉檜などが密生する山の茂りを、青い旗の群がりにたとえた比喩であろう。ここは整列する儀仗兵の旗幟の粛然たるさまを連想したものか。コハタのハタとの音の繰り返しも考慮されていよう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「木幡」考 | 万葉考 | 小旗能上乎 [ヲバタノウヘヲ]、今本は小を木に誤りつ、同じ言に小 [ヲ] の發語を置て重ねいふ、古歌の文 [アヤ] のうるはしきなり、さがみ嶺 [ネ] の小嶺 [ヲミネ] 、玉ざゝの小篠 [ヲザヽ] などの類いと多し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 青旗乃。木旗能上乎。賀欲布跡羽。目爾者雖視。直爾不相香裳。 あをはたの。こはたのうへを。かよふとは。めにはみれども。ただにあはぬかも。

青旗は白旗なり。木旗木は小の誤りか。然らば同じ言に、小 [ヲ] の發語を置きて重ねたるなり。是は大殯宮に立たる白旗どもの上に、今も御面影は見えさせ給へど、正しく相見奉る事なしと歎き給へるなり。白旗の事は孝德紀の葬制に、王以下小智以上帷帳に白布を用ひる由有り。卷十三、大殿を振さけみれば白細布 [シロタヘ] に、飾りまつりて内日さす、宮の舍人は雪穗 [タヘノホ] の、麻衣きれば云云。又喪葬令に、大政大臣旗二百竿と有るを見て知らる。且成務紀神功紀に、降人素幡を立て參る事有り、死につくよしなれば、是らをも合せ知るべし。仙覺抄常陸風土記を引きて、葬具儀赤旗青旗交雜云云と有るも由あり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 木旗能上乎 [コハタノウヘヲ]。 考に、今本は、小を木に誤りつ。同じことに、をの發語をおきて、重ねいふ古歌の文のうるはしき也。さがみ嶺 [ネ] の小嶺 [ヲミネ] 、玉ざゝの小篠 [ヲザヽ] 、などの類、いと多し云々とて、木 [コ] を小 [ヲ] に直されつ。この説一わたりはさる事ながら、よくよく考ふれば、誤り也。さがみ嶺 [ネ] の小嶺 [ヲミネ]、玉ざさの小篠 [ヲザヽ] などの、小 [ヲ] は發語にはあらで、小 [チヒサ] き意にて、玉だれの小簾 [ヲス]、小梶 [ヲカヂ] 小劔 [ヲダチ] などの類也。また小菅 [コスゲ]、小松 [コマツ] などもいひて、小の字を、をとも、ことも、訓れど、皆|小 [チヒサ] き意なれば、こゝの木旗 [コハタ] の、木 [コ] は、小 [コ] の借字にて、小 [チヒサ] き旗也。そは本集十六【九丁】に、死者木苑 [シナハコソ] 云々、また冬隱 [フユコモリ] といふに、冬木成 [フユコモリ] と多く書るにても、木は假字なるをしるべし。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 木旗 [コハタ] は、未ダ詳ならず、(おして木旗を、小旗に改めむ事も、おぼつかなし、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 木旗能上乎 [コハタノウヘヲ] ―― 小旗の上をの意であらう。代匠記に木幡といふ地名に見てゐる。木幡は天智天皇の御陵山科に近いところであるから、縁ある地名ではあるが、特にこの地を詠まれたのは、どういふ理由か。これは寧ろ地名と見ない方が穩ではあるまいか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 青旗乃木旗能上乎 アヲハタノコハタノウヘヲ。 木旗は、木につけるハタの義で、旗に同じ。元來ハタは、織物の稱で、普通は衣服の材料であるから、木につけるハタであることを示すためにコハタという。「許久波母知 [コクハモチ] 宇知斯淤富泥 [ウチシオホネ]」(古事記六二) コクハは、木鍬で、木の柄をつけた鍬である。地名説もあるが、地理的にも無理である。青旗の木旗とは、重語で、生く日の足る日の如く、青旗である木旗をいう。御病の急なのを留めようとして、旗を立てて祭をされたものと考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 木旗 地名。山城國に在り、御陵の在る山科とも近く、「山科の木幡の山」(二四二五)といつた例もある。なほ丘の青旗を文字通り青い旗、又は白い旗とし、木旗を小さい旗、(考は小 [ヲ] 旗と字を改めよんでゐる)或は旗の布幅、旗布(新解)等と解し、大葬の時の幢幡の類或は庭上の旗とする説もある。しかし、小に改めるのは固より、このまま小の意に解するのは特殊假名遣上、從ひ難く、また旗布と解するのは、その根據がなほはつきりしない。歌の趣よりは棄て難い氣もするが、やはり無理があるやうであるから、暫く代匠記の説に從つておく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 「木幡の上を通ふとは」 原文「木幡」とあるを小幡の意にとる説 (拾穂抄) が多く行はれてゐるが、木は乙類、小は甲類で例の仮名遣ひであるから従ひがたい。全註釈には「コハタは旗の布をいふ」とあるが、佐佐木博士の評釈に「その根拠がなほはつきりしない」とあるやうにそれだけの説明ではこれも従ひがたい。これはやはり代匠記に地名の木幡としたに従ふべきものと思はれる。木幡は今宇治市の北部で、地名辞書には伏見山の東面を木幡山と云ふとある。一方天智天皇の御陵は京都市東山區山科御陵町にあり、御陵の所在地と今の木幡とは二里ばかりをへだててをるが、講義にも引用してゐるやうに、本集では「山科(ヤマシナノ) 強田山(コハタノヤマ)」 (十一・二四二五) とあつて、山科と木幡とが同地のやうに考へられてゐたものと思はれる。特に御作者たる皇后にとつては、山科即ち木幡のやうに考へられ、御陵のあたりを木幡と云はれたものと見てよいであらう。従つて右に述べたやうに「青旗の」はその山の青木の繁りを形容した枕詞と見るべきであるが、ハタの同音をくりかへして調子を整へたものと考へてよい。原文「旗」の文字がくりかへされてゐて、「生く日の足る日」の如き用ゐざまで「旗」の意と解したいやうにも感じられるが、右に述べたやうにそれは無理である。ただ枕詞のかかりには仮名遣ひがゆるされる (一・五五、十一・二四五三) やうであるから、枕詞とのつづきは小幡であるとも見られない事はない。しかし青旗の他の二例とも思ひ合せやはり山の修飾として、ハタのくりかへしを意識してのものと見るが穏かであらう。天皇の御靈が御陵のあたりを天翔り給ふ事を「木幡の上を通ふ」と歌はれたのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】 「木幡の上を通ふとは」 木幡は、地名である。万葉考・檜嬬手・攷證等、木幡を小幡の意とし、殯宮などに立てた白旗(青旗)と解しているが、講義に批判しているように、それではおかしい。やはり、地名説 (代匠記) によるべきで、人麻呂歌集に「山科の強田山 (こはたやま) を馬はあれど徒歩ゆ吾が来し汝を思ひかねて」(11・二四二五) とあるコハタノヤマと同地であろう。木幡は、現在の京都府宇治市の北部。京都市東山区山科御陵町の天智天皇陵から南へ八キロほどのところにある。ただし古くは現在よりも広い範囲をさして木幡と言ったものと思われるので、御陵付近を「木幡の上」と歌ったと考えられる (注釈)。 カヨフの原文「賀欲布」。賀を清音カの仮名に用いることは、万葉集では、巻五および巻十四以降にしばしば見えるし、巻一・ニにも散見される。「通ふ」の主語は、天皇の霊魂であろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 木幡-宇治市の北部。天智天皇は十二月三日近江宮に崩じ、同十一日山科の「新宮(にひみや)に殯す」とある。題詞には危篤状態の時に詠まれたとあるが、「一書曰」ともあって必ずしも信じなくてよい。内容的には崩後山科で作られたものと考えられる。天智陵から木幡の御蔵(おぐら)山は真南七キロメートルの位置に望見される。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「賀欲布跡羽」注 | 古義 | 賀欲布跡羽 [カヨフ](賀ノ字、類聚抄には駕と作り、)は、通ふとはにて、大御魂の天翔りまして、往來 [カヨヒ] ますとはといふなり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 賀欲布跡羽 カヨフトハ。 古人は、人は肉體と靈魂とより成り、死はその分離であると考えていた。それゆえ天皇の御魂が、玉體から離れて、庭上の青旗の邊を通われることを信じている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 【頭注】 カヨフは同じところを行き来するすること。近江遷都を断行した天智天皇も私情では故郷忘れがたいものがあったのであろう。(→ 十八左注) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「目には見れども直に逢はぬかも」考 (死生観) | 攷證 | 考云、大殯宮に、立たる白旗どもの上に、今もおはすがごと、御面影は見へ [(マヽ)] させ給へど、正面 [マサメ] に相見奉る事なしと歎給へり。この青旗 [アヲハタ] を、殯宮の白旗ぞといふよしは、孝徳天皇紀の葬制に、王以下小智以上、帷帳等に白布を用ひよとあり。卷三挽歌に、大殿矣振放見者、白細布飾奉而 [シロタヘニカサリマツリテ]、内日刺宮舍人者、雪穗麻衣服者 [タヘノホノアサキヌキレハ]。また此卷にも、皇子の御門乎、神宮爾|装束奉而 [カサリマツリテ] 云々。かくて、喪葬命の錫紵は、細布なれば、大殯のよそひも、皆白布なるをしる。さて、旗は、右の書等に見えねど、喪葬令の、太政大臣旗二百竿とあるに、こゝの青旗云々をむかへて、御葬また大殯宮の白旗多きを知るべし。且成務天皇紀、神功皇后紀に、降人は素幡 [シラハタ] を立て、參ることあるも、死につくよしなれば、これをも思へ。或抄に、常陸風土紀に、葬に五色の旗を立し事あるを引たれど、皇朝の上代にあるまじき事、まして孝徳の制より、奈良朝まで、王臣の葬に帷衣ともに白布を用ひ、白旗なる據こゝにしるせるごとくなるを、いかで色々用ひんや。令 葬旗に、集解にも色をいはぬは、白き故也。みだりにせば、違令の罪ぞ。風土記の浮説にまどはざれ云々。この説に、青旗を、白旗ぞといはれつるは、誤りなること、まへにいへるがごとし。また喪葬令の、錫紵を白布也といはれしも誤り也。義解に、錫紵者細布、即用2淺黒染1也云々とあるを見られずや、いかに。また孝徳紀の葬制も、奢を禁じ儉約を專らとせよとの詔にて、王臣以下の事なれば、天皇の大殯には、などかいろいろの旗をも用ひざらん。しかも考に引れたる令、また常陸風土記などの文の、本書とことなるは、いかに。一首の意は、考にとかれつるがごとし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 目尓者雖視 メニハミレドモ。靈魂の遊行は目には見えないはずであるけれども、旗の動きによつて靈魂の遊行を目に見るのである。また實際信仰上からは、目に見えるとも信じられよう。

直尓不相香裳 タダニアハヌカモ。直接生けるこの世の御姿に接することができないのかと歎かれたのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「目には見れども直に逢はぬかも」 目に見るとはその天皇のおもかげをまぼろしに見られる事で、直に逢ふとは、相觸れる肉体のある人間として直接に相見る事である。全註釈には題詞に従つて崩御前のお作として、古人は死を魂の分離と考へ、天皇の御魂が玉體から離れて庭上の青旗の邊に通はれるのを旗の動き等によつて霊魂の遊行を目に見るのだと解されてゐる。我々が少年の頃にも魂が肉体から離れて飛び去るといふ俗信は行はれてをり、臨終の床の枕屏風が風無きに倒れたといふ風な話は聞いたことを今に覚えてゐるが、「直に逢はぬかも」の句に対しても崩御前の御作と見るのはおだやかでない。おもかげに見る事を「目には見れども」といふ事に今の人は不審を感ずるかと思ふが、加藤順三氏は少年の頃に衣裳に執着を残して死んだ近所の娘が、自宅に預つてゐた箪笥のところへ来た姿を、ランプの光ではつきり見たと語られてをり、況や上代にあつて生霊、死霊の姿を見るといふ事不審とすべきではない。ただ当時も「人こそ知らね」(一四五) といふ合理主義者もあつたけれども、それは作者が山上憶良であり、相手は音にのみ伝へ聞く有間皇子であり、今は朝夕に馴れ睦び給うた天皇に対する皇后である。「目には見れども」の句を疑ふべきではない。 【考】 この御作、上代人の霊魂不滅の信仰を語るものとしても注意せられるが、右の訓釈の條で述べたやうに、「目には見れども直に逢はぬかも」の表現まことに真率直接で惻々として読者の胸に迫るものがある。齋藤氏の『秀歌』にも「御歌は単純蒼古で、徒らに艶めかず技巧を無駄使いせず、前の御歌同様集中傑作の一つである。」とある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「目には見れども直に逢はぬかも」 目には見るけれど、直接お逢いすることはできぬの意。代匠記(精撰本) に「山陵ヲ山科にシメ給フトモ、神霊ハ天翔給ハムコトヲヨマセ給ヘルカ。唯ナラヌ御哥ナリ」と記すのが肯定されると思う。崩御後の歌とすれば、配列はもっとあとになるはずで、それを崩御前の作として誤り伝えた理由などについては【考】の条に記す。 【考】 天智朝以前には、仏教的な死生観の影響を受けることなく、またモガリという死体処理の方法とも関連して、霊魂の永生不滅が信ぜられ、死者の世界は現実の世界の延長のように考えられていたようだ。メニハミレドモは、その霊魂が目に見えることを言う。茂吉秀歌に「単純蒼古で、徒らに艶めかず技巧を無駄使いせず、前の御歌同様集中傑作の一つである」と記す。この歌、題詞にしたがえば、天皇生前の歌となり、「通ふ」のは生霊というふうに解されるが、それは後代における誤解の結果なのであろう。万葉集のなかで、「直に逢はぬかも」という結句を含む歌は、この他二首に見られるが、いずれも相聞歌であり、「み熊野の浦の浜木綿百重なす心は思へど直に逢はぬかも」(4・四九六) のように、離れていて逢えぬ嘆きが歌われている。天皇の霊魂の通うことは目に見えても、現生の人として逢いえないとうたっている一四八歌も、一説にそうした歌々と同様に、崩御前の作と誤解され、伝えられるようになったのではなかろうか。巻二の最終的な編纂者は、誤伝の方に興味を寄せつつ「一書曰」という特殊な題詞を記したものと思われる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

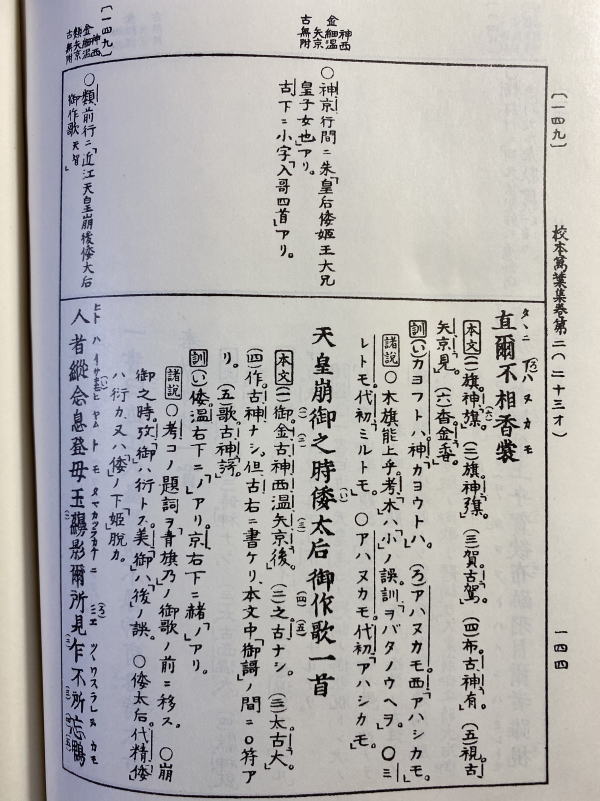

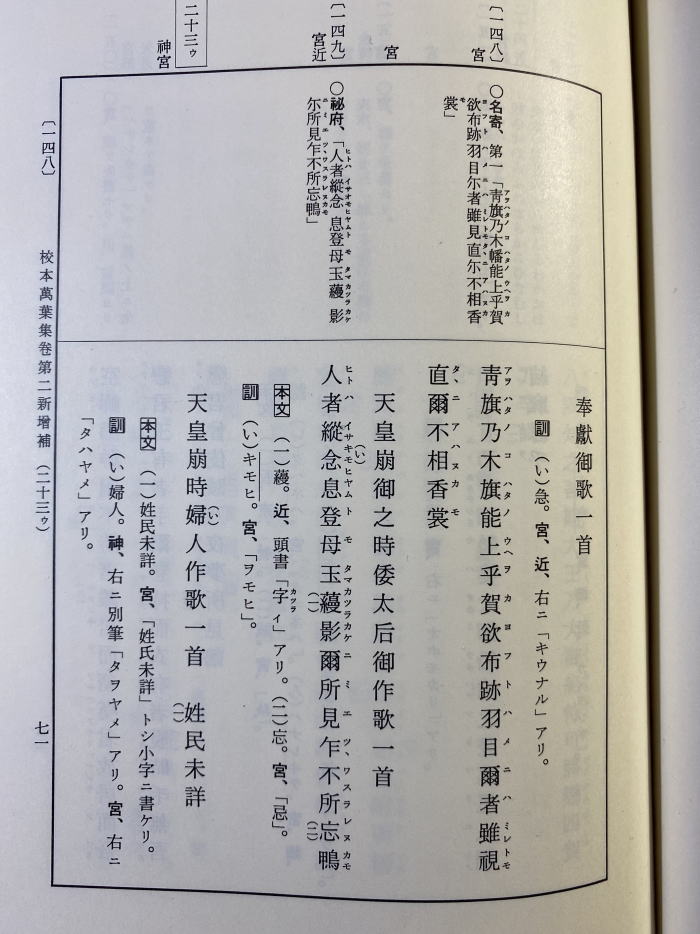

| 巻二 149 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【題詞頭書】 神田本・京都大学本、行間ニ朱「皇后倭姫王大兄皇子女也」アリ。 古葉略類聚鈔、下ニ小字「入哥四首」アリ。 【題詞】 天皇崩御之時倭太后御作歌一首 〔本文〕 [崩御]の御。金澤本・古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「後」。 之。古葉略類聚鈔、ナシ。 太。古葉略類聚鈔、「大」。 作。古葉略類聚鈔・神田本、ナシ。但、古葉略類聚鈔、右ニ書ケリ、本文中「御謌」ノ間ニ〇符アリ。 歌。古葉略類聚鈔・神田本、「謌」。 〔訓〕 倭。温故堂本、右下ニ「ノ」アリ。京都大学本、右下ニ赭「ノ」アリ。 急。温故堂本、右下ニ「ナル」アリ。大矢本、右ニ「キフナル」アリ。京都大学本、右ニ「キウナル」アリ。 〔諸説〕 万葉考、コノ題詞ヲ「青旗乃」ノ御歌ノ前ニ移ス。 崩御之時。攷證、「御」ハ衍トス。美夫君志、「御」ハ「後」ノ誤。 倭太后。代匠記精撰本、「倭」ハ衍カ、又ハ「倭」ノ下「姫」脱カ。 【本文頭書】 類聚古集、前行ニ「近江天皇崩後倭大后御作歌 天智」 【本文】 人者縦 念息登母 玉□[下写真] 影爾所見乍 不所忘鴨(ヒトハイサ キモヒヤムトモ タマカツラ カケニミエツヽ ワスラレヌカモ) 〔本文〕 □[下写真] 。神田本、「下写真参照」。金澤本・西本願寺本・温故堂本、「下写真参照」。大矢本、上ニ貼紙「字(カヅラ)」アリ。同筆カ。 乍。類聚古集、「尓」。 所。類聚古集、「可」。 忘。細井本・無訓本、「忌」。 鴨。古葉略類聚鈔、訓ヲ主文トセリ。 〔訓〕 キモヒ。金澤本・類聚古集、「おもひ」。神田本・西本願寺本・大矢本・京都大学本、「オモヒ」。古葉略類聚鈔・細井本・温故堂本、「ヲモヒ」。 ミエツヽ。温故堂本、「ミヘツヽ」。 〔諸説〕 ヒトハイサ。代匠記初稿本、「ヒトハヨシ」。 玉蘰。玉小琴、「玉」ハ「山」ノ誤。訓「ヤマカツラ」。 ワスラレヌカモ。代匠記精撰本、「ワスラエヌカモ」カ。

[校本萬葉集新増補版] 【題詞】 天皇崩御之時倭太后御作歌一首 【本文頭書】 秘府本萬葉集抄、「人者縦(ヒトハイサ) 念息登母(オモヒヤムトモ) 玉蘰(タマカツラ) 影尓所見乍(カケニミエツヽ) 不所忘鴨(ワスラレヌカモ)」 【本文】 人者縦 念息登母 玉蘰 影尓所見乍 不所忘鴨 (ヒトハイサ キモヒヤムトモ タマカツラ カケニミエツヽ ワスラレヌカモ) 〔本文〕 蘰。近衛本、頭書「字(カツラ)イ」アリ。 忘。神宮文庫本、「忌」。 〔訓〕 キモヒ。神宮文庫本、「ヲモヒ」。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「題詞」考 | 拾穂抄 | 天皇崩御 [カミサリマシシ] 時ノ御歌一首 倭大后 天皇崩 日本紀廿七天智天皇十年十二月癸亥朔乙丑天皇崩2于近江ノ宮ニ1考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 天皇崩御之時倭太后御作歌一首 天智紀云、十二月癸亥朔乙丑、天皇崩2于近江宮1、曲禮云、天子死曰v崩、左傳注疏云、天子崩若2山崩1然、倭太后は前後たゞ太后とのみあれば倭は衍文か、若倭姫太后といへる姫の字脱たるか、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 天皇崩御之時倭太后御作歌一首 童子問 前答の如くならは此一首と有は、二首の誤りに決すへし。前には太后としありて、此所に倭太后と有事いかゝ。 答 此皇后の御名倭姫王といへはかく書ける歟。もし崩御以後は倭にうつりましませるより、倭太后と後にしるせるにてもあらんか。よりて天皇崩御ならさる時の御歌故、太后とのみしるし、崩御以後に倭太后と有にても有へし。 童子又問 木旗能上乎賀欲布跡羽とは靈魂のかよふにや。 答 しかり。次の影にみえつゝと有と同意の心とみえたり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 天皇崩御之時倭太后御作歌一首 右に言へる如く、此端詞は青旗の御歌の前に有るべきなり。倭と言へる御名も誤りて入れるか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 天皇崩之時。太后御作歌。一首。 天皇崩。 本紀云、十年九月、天皇寢疾不豫、十二月、癸亥朔乙丑、天皇崩2于近江宮1、癸酉、殯2于新宮1云々と見えたり。印本、崩の下、御の字あれど、集中の例により略けり。また、太后の上に、倭の字あれど、まへにも太后とのみありて、目録に倭の字なきによりて略けり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 天皇崩御之時倭大后御作歌一首 倭大后は前に大后とあつた御方と同じである。この題詞は一首を二首と改めて前の歌の前に置くべきものかとも思はれるが、なほ初からかうあつたのであらう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 天皇崩後之時、倭大后御作歌一首 天皇の崩りたまひし後の時、倭の大后の作りませる御歌一首 【釋】天皇崩後之時 スメラミコノカムアガリタマヒシノチノトキ。天智天皇の崩ぜられた後。 倭大后 ヤマトノオホギサキ。倭姫の皇后。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 天皇崩後之時倭大后御作歌 「崩後」を細井本と無點本以後の刊本には「崩御」とあるが、崩御の例集中に見えないので攷證には御の字を削つたが、金澤本その他の古写本いづれも「崩後」とあるのでそれに従ふ。前の二つの題詞には単に「大后」とあるので攷證にはこの「倭」の字も削つてゐるが、諸本いづれもあり、磐姫皇后の例 (八五題詞) もあるので、今も皇后の御名を上に冠したものと思はれる。前者は磐姫の命であり、後者は倭の姫王(ヒメミコ)であるから倭大后(ヤマトノオホキサキ)でよいわけである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 原文「天皇崩後之時倭太后御作歌一首」。細井本に「後」を「御」とするが、金澤本・古葉略類聚鈔・紀州本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本に「後」とあるのに従う。崩は、万象名義に「補朋反・・・死」とあり死と同義。代匠記に典礼の「天子死曰崩」、左伝注疏の「天子ノ崩ハ若ク2山ノ崩ルルカ1、然リ」を引いている。カムアガリという語は、一六七歌に「神上上座奴」とも書かれており、それを一字で記したのが崩なのであろう。記紀にも多数の用例を見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「人者縦」訓・考 | 秘府本 | 後岡本天皇崩後之時倭太后御哥 人者縦念息登母玉蘰影尓所見乍不所忘鴨 [ヒトハイサオモヒヤムトモタマカツラカケニミエツヽワスラレヌカモ] タマカツラトハ冠ノ纓倭ヲ云也 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 註釈 | 人者縱念息登母玉□[草冠/縵]影尓所見乍不所忘鴨 [ヒトハイサオモヒヤムトモタマカツラカケニミエツヽワスラレヌカモ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 拾穂抄 | ひとはいさおもひやむともたまかつらかけに見えつゝわすらえぬかも 人者縦念息登母玉鬘影尓所見乍不所忘鴨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 人者縱念息登母玉蘰影爾所見乍不所忘鴨 [ヒトハイサオモヒヤムトモヤマカツラカケニミエツヽワスラレヌカモ] 縦をイザと讀たる傍例いまだ見及ばず、今按上の十八紙にある人丸の歌に、よしえやしと云に從畫屋師と書き、第六の元興寺の僧の歌にも、此をよしとよめり、延喜式第十一云、縱 [讀曰2與志1] かゝれば人ハヨシと讀べし、他の人はよしたとへかゝる歎を思ひやむともなり、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 童子又問 人者縱とあるを、ひとはいさといふよりは、人はよしとよみたるかたまさるへからすや。縱はよしとよみたる例有れとも、いさと用る例を知らす、如何。

答 縱の字いさともよむへし。しかれとも此歌にてはよしとよむ方まさるへし。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 万葉考 | 人者縱 [ヒトハヨシ]、念息登母 [オモヒヤムトモ]、玉蘰 [タマカヅラ]、冠辭なり、冠辭よりは懸 [カケ] とつゞけ、受たる句にては面|影 [カゲ] なり、かくいひかくるには、清濁にかゝはらぬぞ歌のならはしなる、影爾所見乍 [カゲニミエツヽ]、不所忘鴨 [ワスラレスカモ]、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 人者縱。念息登母。玉蘰。影爾所見乍。不所忘鴨。 ひとはよし。おもひやむとも。たまかづら。かげにみえつつ。わすらえぬかも。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 人者縱 [ヒトハヨシ]。念息登母 [オモヒヤムトモ]。玉蘰 [タマカツラ]。影爾所見乍 [カケニミエツツ 。不所忘鴨 [ワスラエヌカモ]。 人者縱 [ヒトハヨシ]。 縱の字、舊訓いざとあれど、代匠記に、よしとよみしにしたがふへし。そは、本集此卷【十八丁】に、縱畫屋師 [ヨシヱヤシ] 云々。六【三十五丁】に、不知友縱 [シラズトモヨシ] 云々ありて、延喜太政官式に、仰云縱【讀曰與志】云々ともあるを見べし。さて、このよしは、よしやといふ、よしと同じくて、集中猶多し。古今集、秋上、よみ人しらず、萩の露玉にぬかんととれはけぬ、よし見ん人は枝ながら見よ云々とあるもおなじ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 人者縱 [ヒトハヨシ]。念息登母 [オモヒヤムトモ]。玉蘰 [タマカヅラ]。影爾所見乍 [カゲニミエツヽ]。不所忘鴨 [ワスラエヌカモ]。 人者縱 [ヒトハヨシ] は、よの人はよしやたとひといふ意にて、縱はかりに縱 [ユル] す詞なり、延喜式十一に、縱ハ讀曰2與志 [ヨシト] 1とあり、集中に多き詞なり、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 人者縱 [ヒトハヨシ] 念息登母 [オモヒヤムトモ] 玉蘰 [タマカヅラ] 影爾所見乍 [カゲニミエツツ] 不所忘鴨 [ワスラエヌカモ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 人者縱 [ヒトハヨシ] 念息登母 [オモヒヤムトモ] 玉蘰 [タマカヅラ] 影尓所v見乍 [カゲニミエツツ] 不v所v忘鴨 [ワスラエヌカモ]

人者縱 ヒトハヨシ。ヒトは、一般の人をさす。ヨシは、よし何々するともの意に、次の句に懸かる、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「人はよし思ひやむとも」 原文「縦」を旧訓に「イサ」とあつたが、代匠記に縦をイサと訓んだ傍例なく、ヨシと訓んだ例 (一三一) にもありとして、太政官式に「縦 〔読曰2與志1〕」とあるによつて改めた。「よしゑやし」のよしと同じく、よしやの意。人は他の人、思ひやむは息の字が用ゐられてゐるやうに苦しい思ひをやすむ、即ち思はなくなる、忘れるの意。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「ひとはよし」 縦は、旧訓にイサとあったのを、代匠記にヨシと改訓した。縦は辞書に「子用反恣・放・買・乱・緩」(万象名義)、「恣也置也放也乱也・・・緩也」(新撰字鏡) と注されているように、ひとはどうあってもかまわないという気持ちを表現する。日本語のヨシに相当し、イサには遠いだろう。既出の人麻呂作歌にも「縦晝屋師」とあった。「能咲八師」と対をなしていて能・縦二字ともにヨシと訓むことが知られる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「念息」注 | 注釈 | 【訓釈】「オモヒヤム」 「思ひやむ」は「息」の字が用ゐられてゐるやうに苦しい思ひをやすむ、即ち思はなくなる、忘れる、の意。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「おもひやむ」 「オモヒヤム」は、思わなくなる、つまり忘れる意。「息」の字、万象名義 (巻二之二) に「思力反気・喘・止・労・滅・・・」、新撰字鏡に「思即反休也喘也止也」とあり、「止」と同義。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「玉蘰」考 | 註釈 | (唐ニハ、帝王ノ冠ニハ、玉ヲカサル也。是ハ玉ノ音ニマキレテ無益ノコトヲキカセ奉ラシノタメ也。) 玉蘰トハ、冠ノ纓ヲ云也。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 拾穂抄 | ひとはいさおもひやむともたまかつらかけに見えつゝわすらえぬかも 人者縦念息登母玉鬘影尓所見乍不所忘鴨 ひとはいさおもひやむ 仙曰玉かつらとは冠の纓 [エイ] を云也愚案纓の字|綏 [スイ] を書誤歟後撰集に老懸をこそたまかつらと讀たれ八雲にもしか有 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

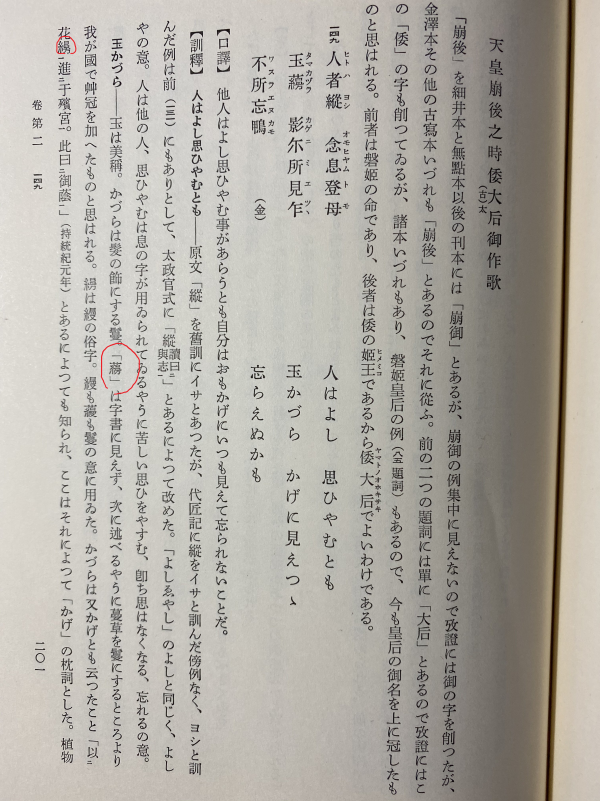

| 代匠記 | 奥儀砂云、玉かづらはふ木あまたに成ぬればと云歌を釋する中に、又女のする鬘をも玉かづらと云、それにまがはしてかしく心うる人もやあらんといへり、かゝるに仙覺抄云、玉蘰とは冠の纓を云なり、此兩説一六なるに依て和名を考ふるに纓、[於盈反、俗云2燕尾1] とのみ有てかづらと云はず、然るを安康紀雄略紀に亘て、坂本ノ根使主 [ネノオミ] と云人、大草香ノ皇子の押木珠縵 [オシキノタマカツラ] と云寶物を盗取て呉人に饗 [ミアヘ] 賜ふ時、此を著て共食 [アヒタケ] 者となれる事見えたり、凡冠の製は推古天皇十一年十二月に定らるゝを濫觴とすれば、女の懸るは勿論にて纓にはあらずして昔は男も珠縵を首の飾に懸けるなるべし、又持統紀云、以2華|縵 [カヅラ] 1進2于殯 [ムカリノ] 宮1此曰2御蔭 [ミカゲ] 1、此は天武天皇崩御の時の事なり、此に准ずるに天智天皇の崩じ絵ひし時も此事有けるにや、彰ニ見エツヽは面影に見えつゝなり、容鳥 [カホドリ] のかほに見えつゝなどもよめるも此類なり、貫之歌に、かけて思ふ人もなけれど夕暮は面影絶ぬ玉かづらかな、かやうに多く影をそへてよめるは、美麗なる容顔の上に玉縵をさへ懸たらんは誠に面影あるべき物なり、又白川のみづわくむまでとも、玉だれの見ずばとむつゞけたる樣に、懸を影に兼てつゞくとも申べけれど、多は句を隔てゝ面影とつゞけたれば其義なるべからず、又ワスラレヌを後にワスラエヌとよめり、聲を捨て韻を取て讀こと例多ければ古語なるべし、今も傍例に依べきか、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 童子問 仙覺抄云、玉蘰とは冠の纓をいふ也とあり。しかるや。 答 此御歌にてはかけといはん冠辭とみるへし。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 玉カヅラ枕詞。宣長云、玉は山の誤りにて山カヅラなり。卷十四、あし引の山かづらかげましばにも云云と詠めるカゲは蘿 [ヒカゲ] なり。蘿を山カヅラと言ふ故に、山カヅラカゲと續けたり。此御歌の山カヅラは影の枕詞なるよし委く論へり。影ニミエツツは、面影に見エツツなり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 玉蘰 [タマカヅラ]。 枕詞なり。玉かづらの、玉は、例の物をほめいふ言、蘰 [カヅラ] は日蔭蘰 [ヒカケカヅラ] の事にて、玉かづらかけとはつゞけし也。猶くはしくは、冠辭考補遺にいふべし。さて、この玉蘰の、玉は、山の誤り也と、宣長が古事記傳卷二十五、玉勝間卷十三にいはれつるは、上【攷證三上卅一丁】玉松之枝 [タママツカエ] の所にあげたるがごとく、いかにもさる事ながら、貫之集に、かけて思ふ人もなけれど夕さればおもかげたえぬ玉かづらかな云々とあるは、全く此歌を本歌にとりて、よまれつるなれば、誤りながらいとふるければ、今さらあらたむべくもおぼえす。よりて、しばらく本のまゝにておきつ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 玉蘰 [タマカヅラ] ――懸けとつづく枕詞。それを影 カゲ] に續けたのである。宜長が山蘰の誤としたのは當らない。他にも諸説あるが從ひ難い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 天武天皇の崩御せられた際に「以2華蘰1進2于殯宮1此曰2御蔭1」とあつて、華蘰を殯宮に獻ることがある。この華蘰は美しい蘰の義と思われ、それを御蔭と言つたことが知られるので、この歌にいう玉蘰もそれを言つたものであろう。さてカゲの枕詞として使われている。以上大體講義の説による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】 玉は美稱。かづらは髪の飾にする鬘。「□[下写真参照]」は字書に見えず、次に述べるやうに蔓草を鬘にするところより我が国で艸冠を加へたものと思はれる。「□[下写真参照]」は「縵」の俗字。縵も蘰も鬘の意に用ゐた。かづらは又かげとも云つたこと「以2花□[下写真]1進2于殯宮1此曰2御蔭1」(持統紀元年) とあるによるても知られ、ここはそれによつて「かげ」の枕詞とした。植物の葛 (鬘) をカヅラといふもかづらの草の意で、一方鬘にする石松 (ひかげのかづら) を「ひかげ」(19・四二七八) とも単に「かげ」(14・三五七三) とも云ひ、「かづら」と「かげ」とは同意に用ゐられてゐる事が知られる。なほ「玉蔭 (タマカゲ)」(13・三二二九)、「加都良可気 (カツラカケ)」(18・四一二〇) も参照。講義に右引用の花□[下写真参照]を「仏前の荘厳に用ゐる華鬘と同じやうなるもの」として実際の花の縵でないとされてゐるが、右の記事を十二月で花のない時と考へられたのは誤で、三月の條であり、翌二年三月の條にも「以2花□[下写真]1進2于殯宮1」とあつて、共に花の頃であるから実際の草花と見て、今日の花環の如きものを献ぜられたものと思はれる。ともあれ、講義にはさうした献花としての花縵を玉縵と云つたとせられてゐるが、それならばはなかづらとあるべく、はじめに述べたやうに、玉は美稱として「かづら」と「かげ」と同語を重ねた枕詞と見るべきである。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文「影」訓・考 | 童蒙抄 | 童子又問 影とあれは面かけの事にて、かつらをかけるとは清濁異ならすや。 答 此清濁はむかしより通ひ用ひたる例あまたあり。音讀の時は清濁をわかつ也。泉川をいつみとうくるたくひも、下は濁語にてはきこえされとも、通用の例すくなからねは、此御歌もおなし例に心得へし。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 影爾所見乍 [カケニミエツヽ] は、面影に所見乍 [ミエツヽ] といふなり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 影爾所見乍 [カゲニミエツツ] ―― 影に見えて、亡き御姿の眼前にちらつくこと。飲酒坏爾陰爾所見管 [ノムサカヅキニカゲニミエツツ](一二九五)・安加良多知婆奈可氣爾見要都追 [アカラタチバナカゲニミエツツ](四〇六〇) の類とは、詞は同じくて、意は異なつてゐる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 影尓所見乍 カゲニミエツツ。カゲは面影で、その人のあらずして姿の見えるのを言う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【訓釈】「かげにみえつゝ」 かげは面影の意。「つゝ」の語によつてたえずおもかげに見える事が知られる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「影に見えつつ」 カゲは、古事記に「縵(かげ)八縵(かげ)矛八矛」(垂仁記)、書紀に「非時香菓八竿八縵(かげ)」と見える。延喜内膳式、新嘗祭供御料に「橘子廿四蔭、桙橘子十枝」とあって、桙は串に刺した形、縵は乾し柿のようにいくつかの橘の実を縄につけた形を言い、それを桙・蔭と呼んだことが知られる。縵は「カゲ」と読むものと思われる。「玉かづら-影」は、カヅラをカゲとも言ったところから、「影」の枕詞としたもの。先掲の持統紀の記事から察せられるように、タマカヅラは殯宮の場の景物であった。それを枕詞とし、カゲに面影の意を掛け、面影にしきりに見えることを言ったのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文結句「不所忘鴨」訓・考 | 註釈 | 「ワスラレヌカモ」 人者縱念息登母玉蘰影尓所見乍不所忘鴨 [ヒトハイサオモヒヤムトモタマカツラカケニミエツヽワスラレヌカモ] |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 拾穂抄 | 「わすらえぬかも」 ひとはいさおもひやむともたまかつらかけに見えつゝわすらえぬかも 人者縦念息登母玉鬘影尓所見乍不所忘鴨釈 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 「ワスラレヌカモ」 人者縱念息登母玉蘰影爾所見乍不所忘鴨 [ヒトハイサオモヒヤムトモヤマカツラカケニミエツヽワスラレヌカモ] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 「わすらえぬかも」 人者縱。念息登母。玉蘰。影爾所見乍。不所忘鴨。 ひとはよし。おもひやむとも。たまかづら。かげにみえつつ。わすらえぬかも。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 不 [ワス] 所 [ラ・ラレ] 忘鴨 [エヌカモ]。 舊訓、わすられぬかもとあれ、わすらえぬかもとよむべし。かゝるは、れをえにかよはせて、えといふぞ、古言なる。そは、本集五【十丁】に、可久由既婆比等爾伊等波延 [カクユケハヒトニイトハエ]、可久由既婆比等爾邇久麻延 [カクユケハヒトニニクマエ] 云々。また【廿丁】美流流爾之良延奴 [ミルニシラエヌ] 云々。また【廿六丁】美夜故能提夫利和周良延爾家利 [ミヤコノテフリワスラエニケリ] 云々。十三【二十丁】に、暫文吾者忘枝沼鴫 [シハシモワレハワスラエヌカモ] 云々などありて、猶多し。これらを見ても思ふべし。さて一首の意は、天皇崩御のなげきを、人はよしやおもひやむとも、われたゞ天皇のましましゝ御面かげのみ、見ゆるやうにて、わすられずとなり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 「ワスラエヌカモ」 人者縱 [ヒトハヨシ]。念息登母 [オモヒヤムトモ]。玉蘰 [タマカヅラ]。影爾所見乍 [カゲニミエツヽ]。不所忘鴨 [ワスラエヌカモ]。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 「ワスラエヌカモ」 人はよし 思ひ止むとも 玉かづら 影に見えつつ 忘らえぬかも 人者縱 [ヒトハヨシ] 念息登母 [オモヒヤムトモ] 玉蘰 [[タマカヅラ] 影爾所見乍 [カゲニミエツツ] 不所忘鴨 [ワスラエヌカモ] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 「ワスラエヌカモ」 人者縱 [ヒトハヨシ] 念息登母 [オモヒヤムトモ] 玉蘰 [タマカヅラ] 影尓所v見乍 [カゲニミエツツ] 不v所v忘鴨 [ワスラエヌカモ] 【釋】不所忘鴨 ワスラエヌカモ。忘られぬかもに同じ。忘れられないの意である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 「わすらえぬかも」 人はよし思ひ止 [や] むとも玉蘰 [タマカヅラ] 影 [かげ] に見えつつ忘らえぬかも 〔語〕 忘らえぬかも 忘れることができぬことである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 【注】「わすらえぬかも」 旧訓「ワスラレヌカモ」を代匠記に「ワスラエヌカモ」と改訓。「ワスル」は四段活用で、その未然形に助動詞「ユ」(可能) の未然形「エ」と、打消しの助動詞「ヌ」(終止形はズ) が添って「ワスラエヌ」となる。忘れようとしても忘れることが出来ない気持ちをあらわす。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「一首」考 | 全釈 | 〔評〕 人は月日を經るにつけて、今の悲しみを忘れるかも知れぬが、我のみは戀しいお姿が、目の前に絶えず髣髴とあらはれ給ふ故、永久に忘れることは出來ないといふので、人者縱念息登母 [ヒトハヨシオモヒヤムトモ] といつて、自分の思の格別なことを強調せられたところに、哀が籠つてゐる。源氏物語桐壺の卷に「はかなく聞え出づる言の葉も、人よりは異なりしけはひかたちの、面影につと添ひて思さるるも、闇のうつつには猶劣りけり」と更衣を失つた帝の悲愁を述べた筆は、ここに移して大后のお心地をあらはすことも出來るのである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 〔譯〕 一二句、他の人々はと仰せられてゐるのも、他人を咎めてをられるのではない。また忘らえぬは、忘れようとしても忘れられないのであつて、忘れまいではなく、共に靜かに虔しく自己を見つめられる趣である。前の御歌に比してやや弱さが目立つが、奥深く潜んで一層しみじみとした感情が出てゐる。「影に見えつつ」も印象的である。なほこの御歌には、既に他に對する自我の意識が生じてをり、歌風變遷の上から注意される。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 【考】 金子氏評釈には「思ふにこれは天皇崩御の後相当の日子を経た頃、何かの衝動があつての御感想かと察せられる」として、僧正遍昭が深草 (仁明) の帝の諒闇の果に詠んだ、 みな人は 花の衣に なりぬなり 苔のたもとよ かわきだにせよ (古今集巻十六、大和物語) をあげられてゐる。しかし遍昭程に他との対立を意識されたものでないところに時代の相違が認められる。前の御作では「目には見れども直に逢はぬかも」とあり、ここには「かげに見えつゝ忘らえぬかも」とあつて、共に純粋率直に作者の至情が示されてゐる。佐佐木博士の評釈に「前の御歌に比してやゝ弱さが目立つが、奥深く潜んで一層しみじみとした感情が出てゐる」とあるも同感である。 人はいさ思ひやすらむ玉かつらおもかげにのみいとど見えつゝ (伊勢物語廿一段、新勅撰集巻十五) は今の作から改作されたものと思はれる。そこに「人はいさ」とある事ははやくさう訓まれてゐた事が察せられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||