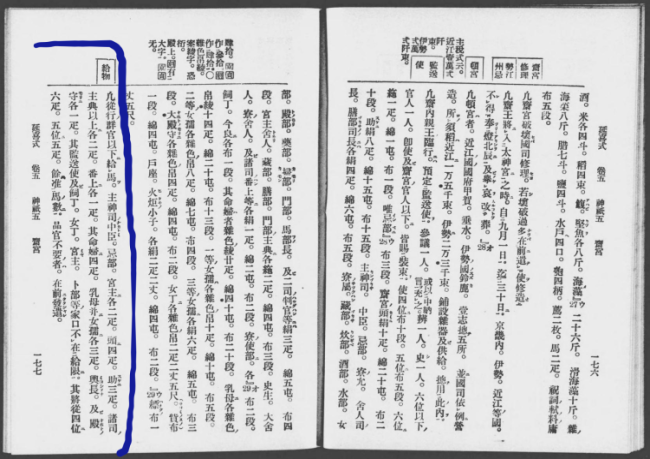

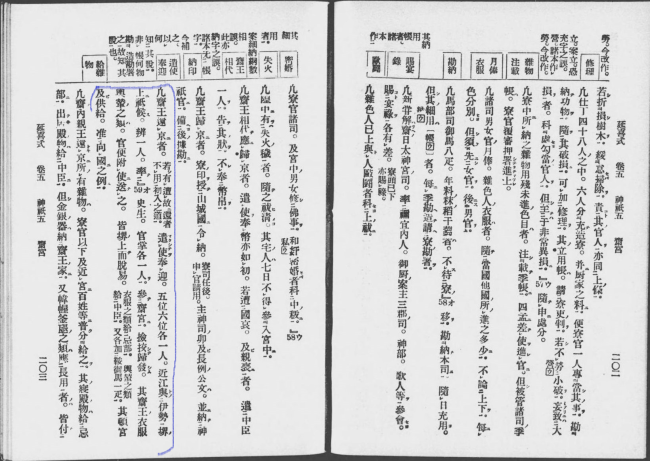

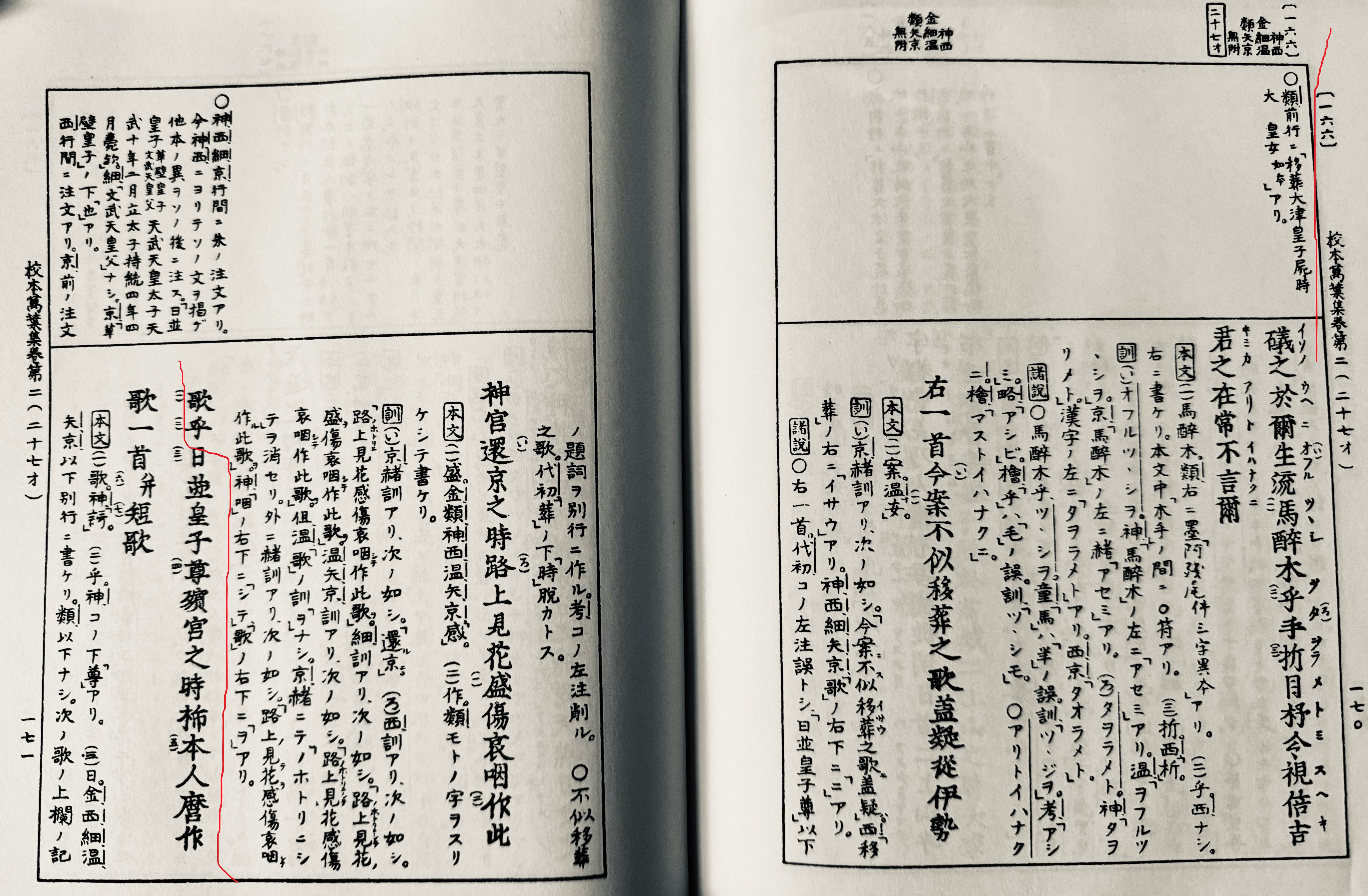

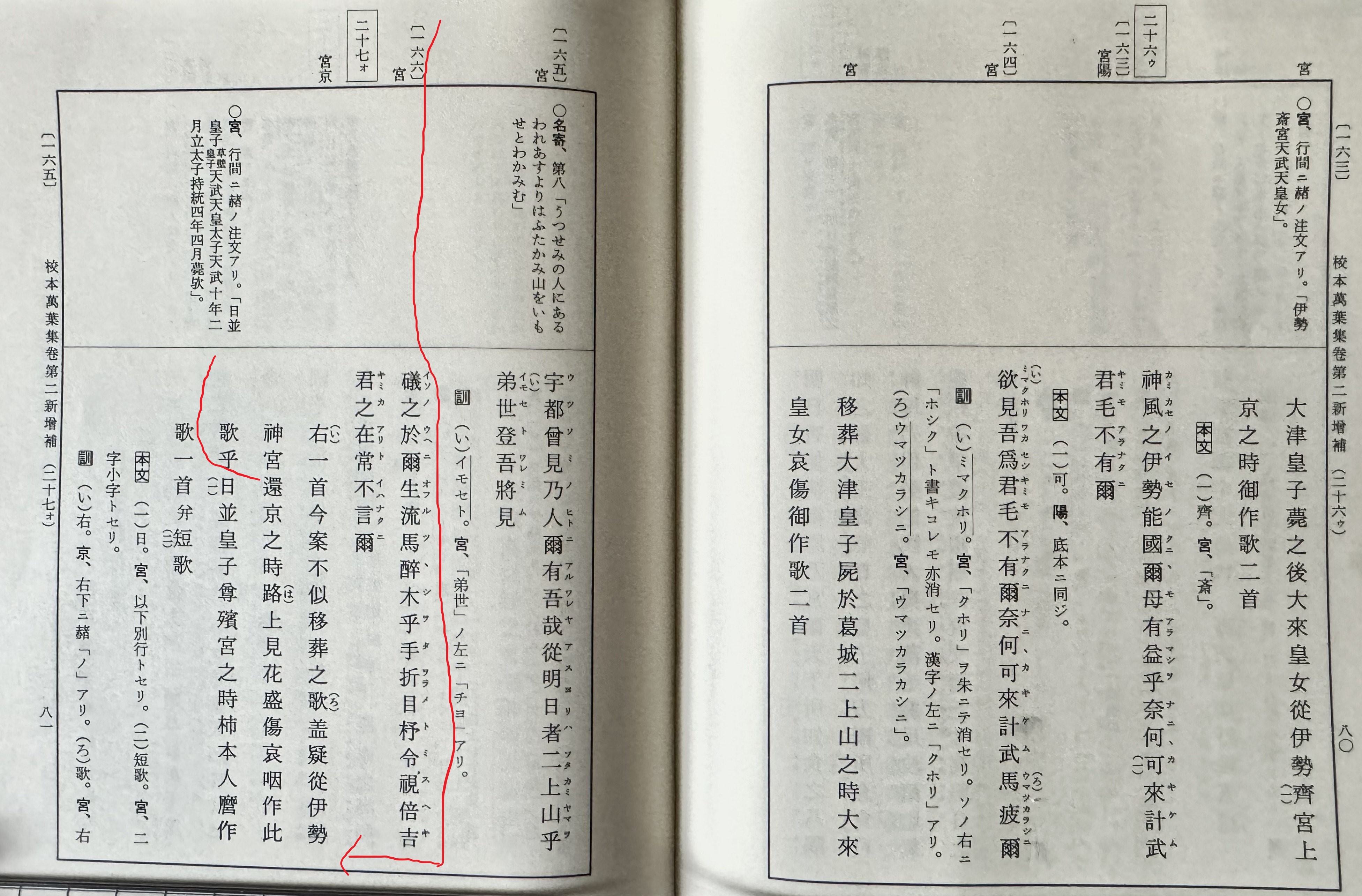

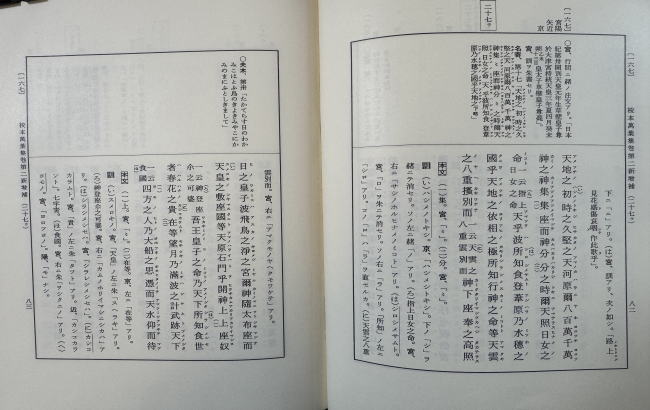

| 歌番号 | 語句 | 諸注 | 諸注引用 | ||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

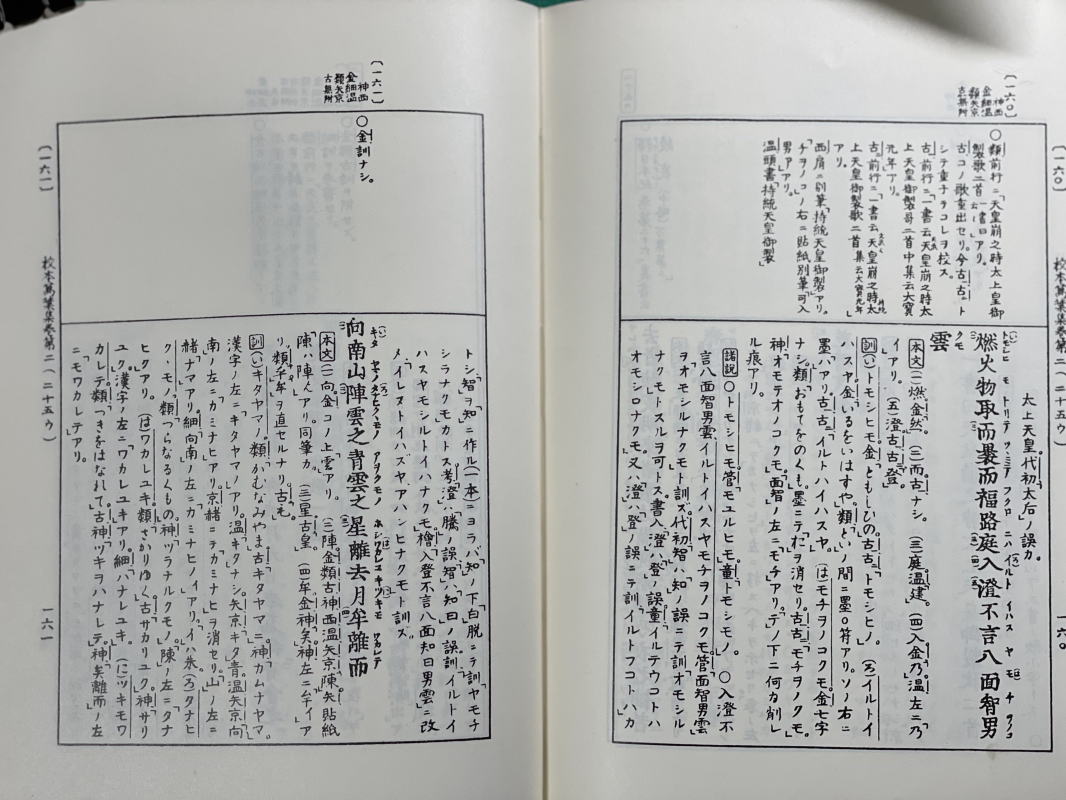

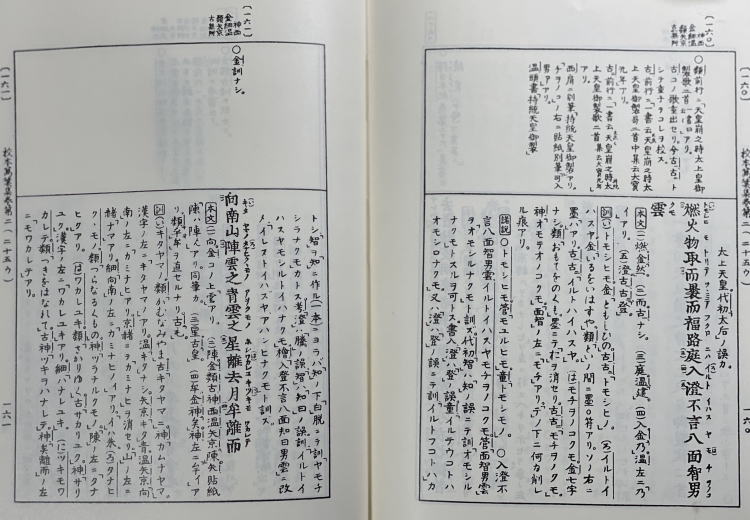

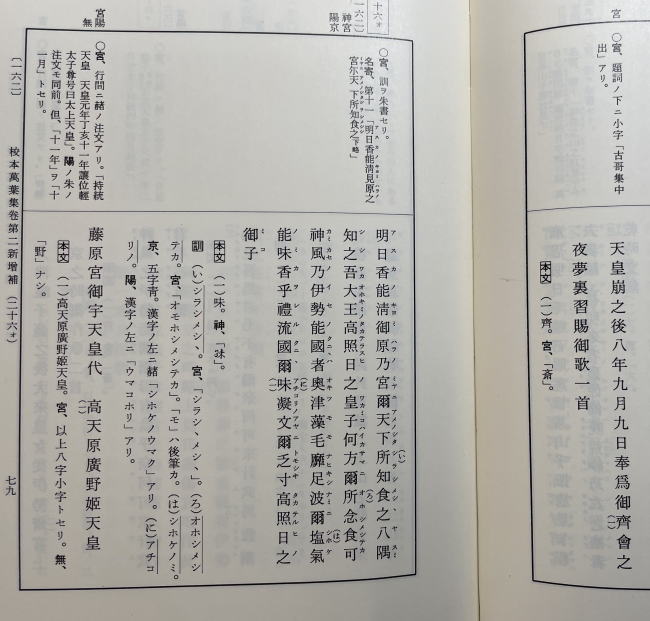

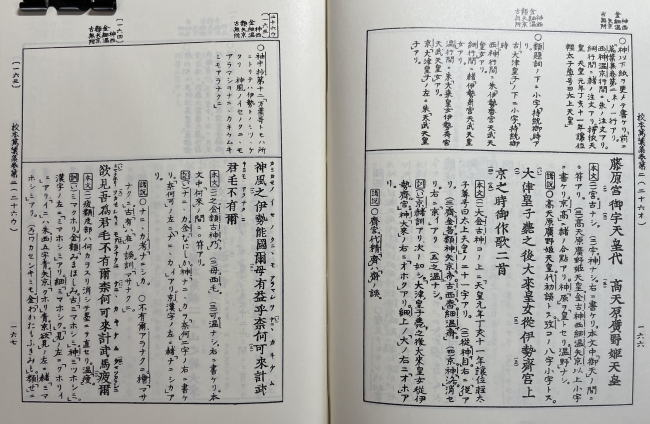

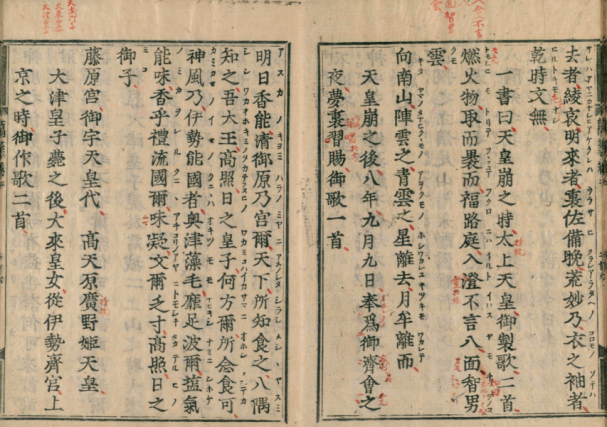

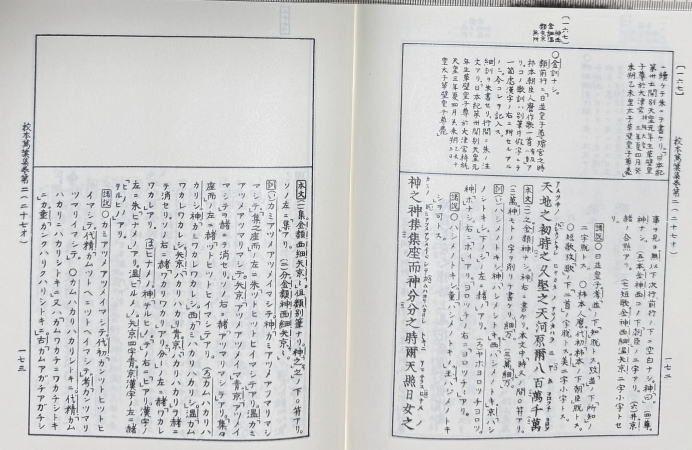

| 巻二160 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集

|

||||||||||||||||||||||||||

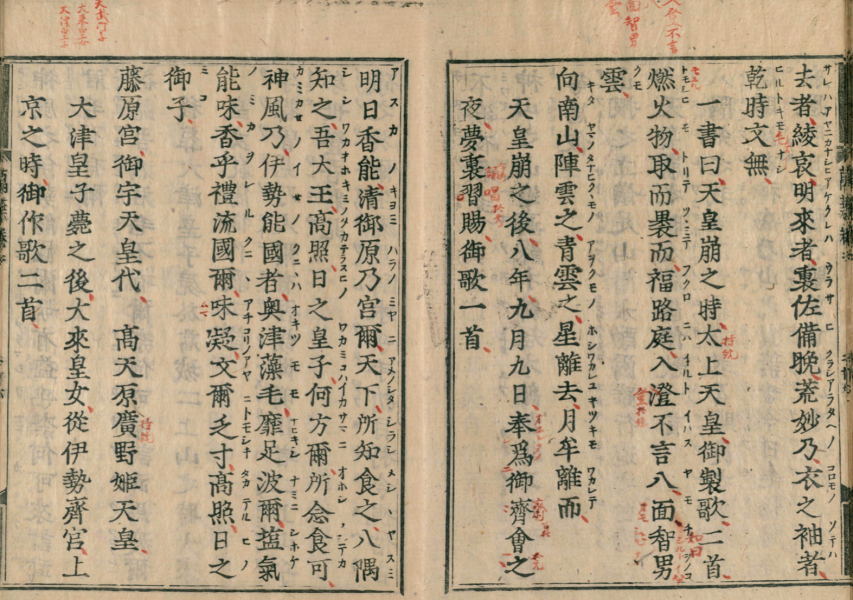

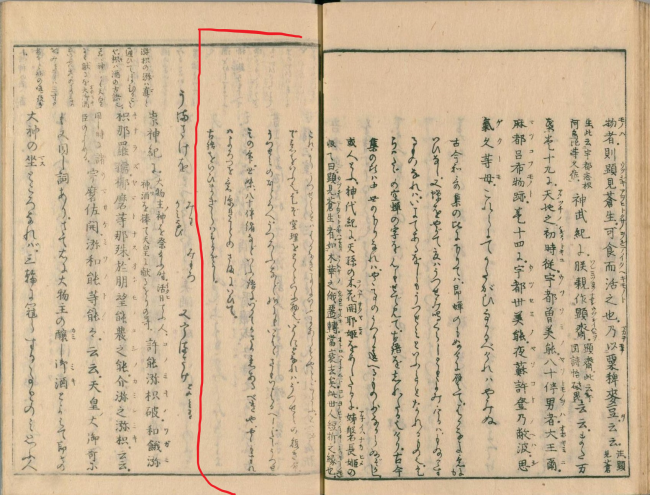

| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)

|

|||||||||||||||||||||||||||

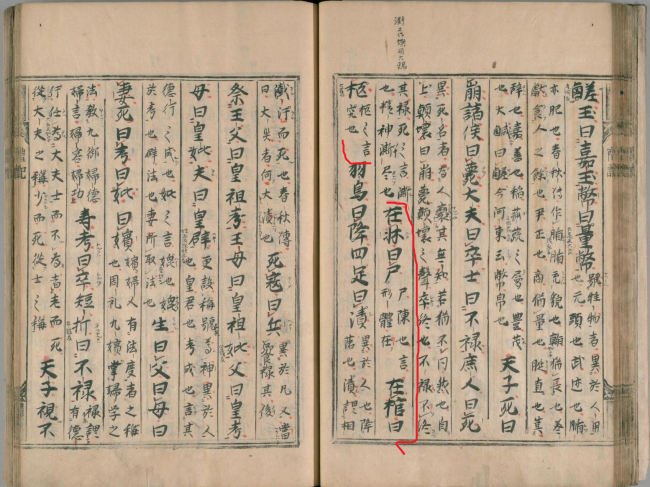

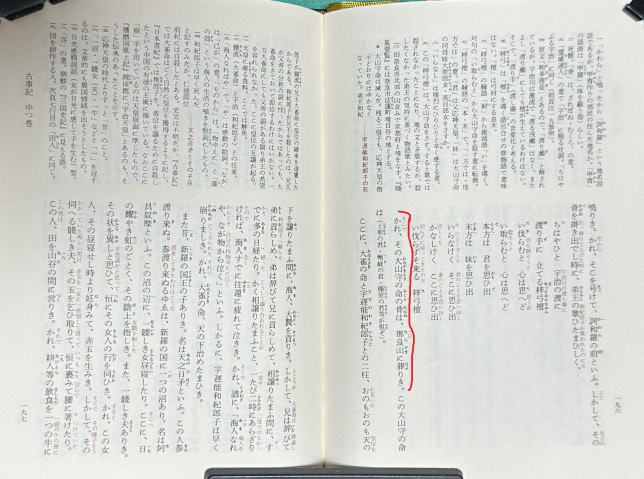

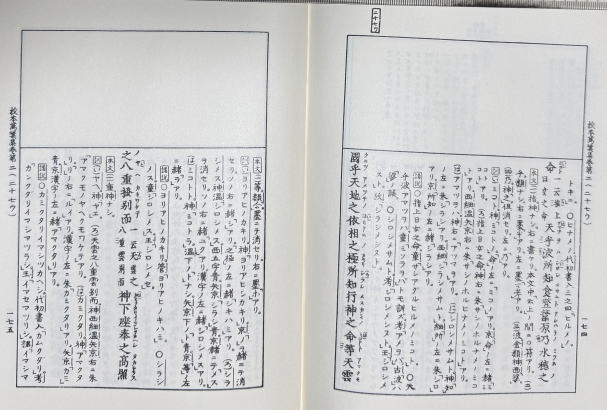

| 諸注引用 | 註釈 | 燃火物取而褁而福路庭入澄不言八面智男雲《トモシヒモトリテツヽミテフクロニハイルトイハスヤモチヲノコクモ》 此歌ノ心ハ、葬礼ノナラヒ、フタヽヒモノヲアラタメ、モチヰルコトハ、イムヘキコトナレハ、死人ノマクラカミニ、トモシタル火ヲモチテ、葬所ニテモ、ヽチヰルヘキ也。サテトモシヒモ、トリテツヽミテ、フクロニハ、イルトイハスヤトヨメル也。モチヲノコクモトハ、モツヘキヲノコモ、キタルトイフ歟。 |

|||||||||||||||||||||||||||

| 管見 | もゆる火もとりてつゝみて これは火うちを、ものにつゝみて袋に入て持心なり。 おもしるなくも をもしるは、つねに相見る顔をいふ也。睦ましくむかへる人の、なくなれるをよめる心なり。面しる子らか見えぬ共よめり。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 拾穂抄 | 天皇崩時歌二首 太上天皇 ともしひもとりてつゝみてふくろにはいるといはすやおもしるなくも 燃火物取而裹而福路庭入登不言八面知(イもち)男(おのこ)雲(くも仙点) ともしひもとりて 火打を物に包て袋にいるゝ心也おもしるなくもとは常に顔見し人のなく成しと也おもしる子らか見えぬともよみし詞と同シ仙覺は結句をもちおのこくもと讀て死人の枕上の灯を葬所ニモ可用にこれを持へき男の來る心云々難用歟 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 一書曰天皇崩之時太上天皇御製歌二首 此一書と云は、文武天皇崩御の後久しからずして或人の記し置るを取て撰者かくことわるか、さらねば右に太后と申たるは能叶へればさこそ書ぺけれ、 160 燃火物取而褁而福路庭入澄不言八面智男雲 《トモシヒモトリテツヽミテフクロニハイルトイハズヤモチヲノコクモ》 面智、【仙覺抄、智作v知、】 燃火物は、今按、モユル火モとよむべきか、結句はオモシルナクモとよむべし、第十二に、面知《オモシル》君が見えぬ此頃とも、又面知兒等《オモシルコラ》が見えぬ比かもとよめるは、面知とは常に相見馴る顔を云なり、幸に仙覺抄に智を知に作れり、此今按に付ても二義あるべし、一つには、如何なるもゆる火をも能方便してつゝみつれば、袋に入れても持と云に非ずや、寶壽がぎりましまして昇霞し給をば、冥使の來る時如何にも隱し奉るべき方なければ、明暮見馴奉し龍顔を今は見參らせぬが悲しき事とよませたまへるか、二つには、如何なるもゆる火も方便ある物は裹て袋に入るやうに威勢ましませし君も、無常のさそひ參らせて何所《イツチ》か率《ヰ》て奉けん、又も見えさせ給はずとや、燃る火を袋に入るといふ事物に見えたる事歟、諺などを讀せ給へる歟、後人當v考、 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 童子問 |

一書曰天皇崩之時太上天皇御製歌二首 童子問 此天皇崩はいづれの天皇ぞや。 答 天武天皇の崩也。 童子又問 天武天皇の時太上天皇はなし。いかなることぞや。 答 此疑問さるべき事也。太上天皇は持統天皇也。しからば大后とも書べきことなれども、此集最初の撰者の所爲にはあらず、後に再補の時加へ入たるなるべし。其證に一書曰と有を見るべし。太上天皇御在世の時、御名をしるすことを憚りて、太上天皇御製歌としるしおきたる書をその文のまゝに擧たるなるべし。古注者の補載と見るべし。 燃火物取而褁而福路庭入澄不言八面智男雲 童子問 仙覺注云、此歌の心は、葬禮のならひ二度物をあらため用ゐることはいむべき事なれば、死人の枕がみにともしたる火をもちて、葬所にてももちゐるべき也。さてともしびもとりてつゝみてふくろにはいるといはずやとよめる也。もちおのこくもとは、もつべきおのこもきたるといふ歟とあり。可v然ことともおぼえず。先生の賢按あらずや。 答 僻案の訓あり。然火物の三字をともしびもとよめるは、文字はさよむべきことなれども、下の詞にとりてつゝみてふくろに入るといふべからす。ともしびつゝまるゝものにあらず、袋に入らるべきことあらず。此三字は、僻案の訓にはともしものとよむ。火を燃す物なれば、火打つけ木などの物也。これは、旅行に必袋に入て持事也。日本武尊の東征の時、倭比賣命火打を入て御嚢を給へる事をしるべし。されば今天皇崩御の時、黄泉に徃給ふ旅用の物に、ともし物をも嚢に納て棺内に入ることを詠給ふなるべし。今の世の俗にも古にならふ人、棺内に品々の調度を納るがごとし。取而褁而、此四字一句にてとりてつゝみてと訓。福路庭、此三字一句ふくろにはと訓、入澄不言八、此五字一句、澄は登の字の誤りなるべし。此五字をいるといふことやと訓。入といふとは、いるちふともいるとふともいひて、いるといふの畧語也。さればいるといふことやは今初めてのことにあらず、いにしへよりともしものとりてつゝみて嚢には入るといふことあれば、いるとふことやと詠給へるなるべし。面智男雲、此四字一句にておもしらなくもと訓。言はおもしろくもなき義なり。 歌の惣意は、ともしものとりてつゝみて嚢に入るといふことは、世にまれなる物を乏物といふ也。めづらしき物は秘藏して、とりてつつむ上にも猶袋にも入るゝことなれば、それを兼て、さる事あるはおもしろき事にもすべけれど、黄泉の旅行にかゝることをし給ふは、おもしろからずと歎き給ふ御歌とみるべし。天皇行幸とても、供奉の人は燃火物を入る旅行と嚢は持べけれ、今天皇の獨黄泉の旅行に此嚢を奉ることを、大后の御意にかなしと思ひ給ふをかく詠給ふなるべし。 童子又問 面智男雲の四字は、もし面知呂男雲の五字にはあらずや。智の字しろと訓べきこといかゞに聞え侍る。知の字はしと音に用ゐたる例あまたみえ侍り。いかゞ。 答 さるべき一案なるべし。僻案には、智の字は知の誤字にて、下の日は男の字を傳寫混雜してあやまれるかとおもへば、四字一句としたり。其證は仙覺注釋の本には知に作りて智の字にあらず、知の字はしるとも、しらとも、しめとも相通はし通用ゐる例すくなからねば、直におもしろなくもと訓也。猶異本の證とすべき出來たらば、可不を決すべし。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 燃火物取而褁而福路庭入澄不言八面智男雲 ともしもの、とりてつゝみて、ふくろには、いるてふことは、おもしろなくも 燃火物 古本印本の點ともしひもとあり。ともしびをつゝむべきやうやあらん。これは乏物といふ意にて、天皇の御秘藏なされし物を悉くおさめ入れて、送り奉るの義、今の世とてもある事也。かつ上古は火打などをも棺の内へ入たるごとくも聞ゆる也。やみぢに入るといふによりさだめて火打を入たる義もあるべし。さてこそとりてつゝみてふくろにはと下にあるなり。此ふくろは火打袋などを云たる義歟。生前の時の旅行には上代みな火打袋を持ちたる也。日本武尊の東征のとき倭姫命の被v遣し事など、古事記に見えたり。しかれば送葬のときの具にも此歌を以て見れば棺中へ被v入たるやうにも聞ゆる也。火打と珍物との事をかねて、ともしものとはよみたまへるなるべし 入澄不言八 古本印本共にいるといはずやとよめり。かくよみては歌の義いかんといへる事か聞き得がたく、又聞えたる釋もなく、下の句の意も歌詞とも聞えず。いかんとも心得がたき點なり。當家の傳には、いるてふことはとよむ意は、火打あるひは珍物寶物等をとりつゝみて、ふくろにいるゝといふことは、御葬のときのことなれば、面白からぬ物うき事の義といふの意にて、入てふことゝはとよむ也。澄の字は澂の字の俗字也。字書に澂、直貞切、音里、水靜而清、徐鉉曰、今俗作v澄非v是云々。しかれば澄不の二字の音を借訓に書たると見る也。尤此集中に此澄の字をてと用ひたる事此外に不v見ば、若し片の水を誤りて添へたる歟。しからばとふとよむべし。とふといふもちふといふ轉語にて、といふといふことを等布ともいふこと則ち此集第十四卷の歌に、からす等布おほをそ鳥とよめる歌ありて、此とふもからすといふおほをそとといふ義也。いづれにまれ澄不の二字はといふといふの義と見ゆる也 面智男雲 古本印本共にもちおとこくもとよめり。如v此の歌詞あらんや。しかれども仙覺律師の釋に、葬禮のならひ二たび物をあらため用ゐることを忌む事なれば、死人の枕上にともしたる火を以て葬所にて用ゐる故、それをもつべきをのこもきたるとの意歟と注せり。如v此釋しても全體の歌の意不v通也。よりて當家の傳はおもしろなくもよみて、全體の歌の意通する也。御葬送の時乏物どもをとりつゝみて、袋に入るゝといふ事は、おもしろからぬ物うき事と云の歌の意と聞ゆる也 智の字一本に知の宇に作れるもあり。因v茲則一僻案の釋あり。もし今の本の智の字知白の二字の合したる歟。なき本によりておもへば白の字を脱したる歟。智の字一字ならば、落すべき事にもあらねど、知白の二字故脱落あるまじきにもあらず。もしゝからば下の句の意別案あり。入澄不言八百知白男雲を、いるといふことのやもぢしらなくともいふ義ならんか。男雲とかきてなくもとよませる事は此集中數多也。やもぢはやみぢなり。ともし物とり包みてふくろに入といふことの、やみぢはいかやうのところぞ。したひ行たまひてしり給はんとの意歟。しらなんとはよもつくにゝ追ひ行て、そのみちをしり給はんとねがひたまふ意なり。御かなしみのあまり、やみぢをもしろしめしたきと、ねがひ給ふ義歟 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 万葉考 | 燃火物《モユルヒモ》、取而裹而《トリテツヽミテ》、福路庭《フクロニハ》、 袋に者なり、 入澄《イルト》、 騰か、 不言八面《イハズヤモ》、 【八面をやものかなとせしは、(卷四)にもあり、】 知曰《シルトイハ》、 今本智と有は、知曰二字なるべし、 男雲《ナクモ》、 こは借字にて、無毛《ナクモ》の意なり、後世も火をくひ、火を蹈わざを爲といへば、其御時在し役ノ小角がともがらの、火を袋に包みなどする、恠き術《ワザ》する事有けん、さてさるあやしきわざをだにすめるに、崩ませし君に逢奉らん術を知といはぬが、かひなしと、御なげきの餘にの給へるなり、 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 一書曰。天皇崩之時太上天皇御製歌二首。 此太上は持統天皇に當れり。天武天皇崩りませし後、四年に即位、十一年八月御位を文武天皇に讓りたまひて後、太上と申奉る。天武崩りませる時、太上と書けるはひがごとなり。 燃火物。取而裹而。福路庭。入澄不言八面。智男雲、 もゆるひも。とりてつつみて。ふくろには。いるといはずやも。しるといはなくも。 智一本知に作る。今本イルトイハズヤ、モチヲノコクモと點あれど由なし。翁試みに言はれしは、澄は登の誤り、智は知曰二字ならむか。然らばイルトイハズヤモ、シルトイハナクモと訓むべし。是は後世火をくひ、火を踏むわざを爲なれば、其御時在りし役ノ小角か輩の、火を袋に包みなどする恠き術する事の有りけむ。さてさる怪きわざをだにするに、崩り給ひし君に逢ひ奉らむ術を知ると言はぬがかひなしとにや。契沖云、卷十二に、面知君が見えぬ此ごろとも詠みたれば、智は知の誤りにて、イルトイハズヤ、オモシルナクモと訓まむか。見なれ奉り給へる御面わの見え給はぬを戀奉り給へるなりと言へり。智を知に作れる本もあれば、面知とせむ方も然るべくも思はるれど、猶穩ならず。考ふべし。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 一書曰。天皇崩之時。太上天皇御製歌。二首。 この天皇の御時、太上天皇おはしまするなし。されば考るに、こは持統天皇を申すなり。この時持統天皇は、いまだ天武帝の皇后にておはしましゝ事、まへに太后とあるがごとし。さて太上天皇の尊號は、持統帝より、はじまりしかば、ことさらに太上天皇とは申すなり。されどこゝは天武帝崩じましゝ所なれば、太后とかくべきを、太上天皇と書しは、この一書の誤り也。 燃火物《モユルヒモ》。取而□而《トリテツメミテ》。福路庭《フクロニハ》。入澄不言八面《・イルトイハスヤモ》。智男雲《・チヲノコクモ》。 燃火物《モユルヒモ》。 舊訓、ともしびもとあれど、燃の字、ともし火とよまんいはれなし。こは長流がもゆるひもとよめるに、したがふべし。廣韻に、燃俗然字云々。説文に、然燒也云々とあり。又本集十一【四十二丁】に、燒乍毛居《モエツヽモヲル》云々。十二【廿一丁】に、燒流火氣能《モユルケフリノ》云々など、燒をもゆるとのみよめるにても、こゝももゆるとよむべきをしるるべし。 福路庭《フクロニハ》。 福《フク》路は、借字にて、嚢なり。古しへは、何事にも、袋《フクロ》を用ひしことと見えたり。そは、古事記上卷に、於2大穴牟遲神1、負v□[代/巾]《フクロ》爲2從者1、率往云々。書紀雄略紀に、二2分子孫1、一分賜2茅渟縣主1、爲2負v嚢者1云々。續日本紀に大寶元年十二月、戊申、賜2諸王卿□[代/巾]樣1云々。靈龜二年十月、禁武官人者朝服之袋儲而勿v著云々。本集四【五十三丁】に、生有代爾吾者未見《イケルヨニワレハマタミス》、事絶而如是※[立心偏+可]怜縫流嚢者《コトタエテカククオモシロクヌヘルフクロハ》云々。この外集中、はり袋、すり袋なども見えたり。催馬樂庭生に、見也比《□》止乃左久留不久呂乎於乃禮加介太利《ミヤヒトノサクルフクロヲオノレカケタリ》云々。靈異記中卷に、從2緋嚢1、出2一尺鑿1云々。清和實録貞觀十二年三月十六日紀に、納糒帶袋見えたり。この外とのいものゝふくろゑぶくろなどもいひ、猶諸書に見えたれどことごとくあぐるにいとまなし。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 〔一書ニ曰。天皇ノ崩之時《カムアガリマセルトキ》。太上天皇ノ御製歌《ミヨミマセルオホミウタ》二首。〕 太上天皇、契冲云、此ノ太上天皇おぼつかなし、天武ノ御時太上天皇なし、もし文武の朝の人のしるしをけるに、持統天皇の、御ことを申せる歟、それに打まかせて載たるにや、天皇に對する太上天皇なれば、あやまれりときこゆ、たとひ持統の御事ならば、さきのごごとく大后とこそ申べけれ、以下三首は、一書に載たることなれば、もとより、本章にはあらざるべし、故レ小字とす、 〔燃火物《モユルヒモ》。取而裹而《トリテツヽミテ》、福路庭《フクロニハ》。入澄不言八《イルトイハズヤ》。面智男雲。〕 澄ノ字、類聚抄官本拾穗本等には、登と作り、智ノ字、拾穗本并一本には、知と作り、御歌ノ意、解得難し、(岡部氏が云るは、福路庭《フクロニハ》は、袋に者なり、澄は騰か、智は知曰ノ二字なるべし、男雲は借リ字にて無毛《ナクモ》の意なり、されば第四五ノ句、イルトイハズヤモシルトイハナクモと訓べし、後ノ世も、火をくひ、火を蹈わざを爲といへば、其ノ御時在し、役ノ小角がともがらの、火を袋に包みなどする、恠き術する事有けむ、さてさるあやしきわざをだにすめるに、崩リませし君に、逢奉らむ術を知といはぬがかひなしと、御なげさの餘リに、のたまへるなりと云り、いかゞあらむ、契冲がいへりしは、智は知の字なるべし、イルトイハズヤオモシルナクモと訓むか、おもしるは、常にあひみる顔をいふことなり、第十二に、おもしる君がみえぬ此ごろとも、おもしるこらが見えぬ比かもともよめり、もゆる火だにも、方便をよくしつれば、ふくろに取いれてかくすを、寶壽かぎりましまして、とゞめ奉るべきよしなくて、見なれたてまつり給へる、御おもわの見えたまはぬを、こひ奉りたまへるなりと云り、これもいかゞなり、猶考フべし、 |

||||||||||||||||||||||||||||

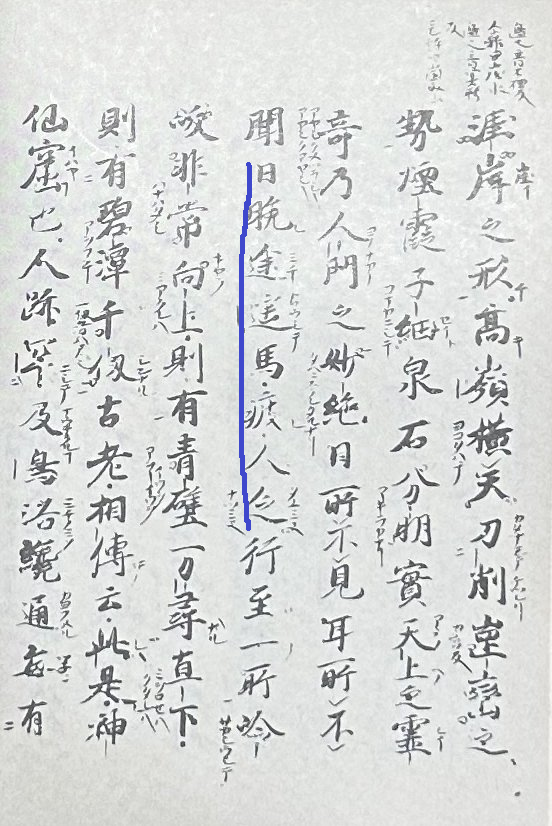

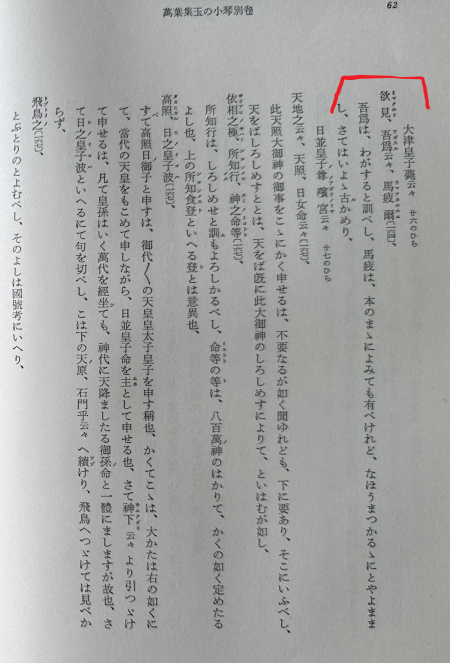

| 檜嬬手 | 一書ニ曰フ、天皇ノ崩之時《カムアガリタマフトキ》、太上天皇ノ御製歌一首 燃火物《モユルヒモ》、取而褁而《トリテツヽミテ》、福路庭《フクロニハ》、入登不言八《イレヌトイハズヤ》、面知日男雲《アハンヒナクモ》。 〇「一書曰」此は文武天皇の朝の人の、記し置ける物の中より、其まゝに書き入れたる也。其の朝にては、持統天皇を太上天皇と稱《マヲ》しならはしけるまゝの言《コトバ》也。是を左右《トカウ》云ひて改むる人は書入れと云ふことを思はざる也。 〇「燃火物」此は、燒火の炎にて燃上ル火を云ふ也 〇「取而褁而」手に取て、絹紙などに包むなり。 〇「福路庭」帋にはなり。 〇「入登不言八」言《イフ》は例の添へ言にて納《イ》れずやは、納《イル》るではなきか、と云ふ意也。此は、文武天皇の朝には、然《サ》る幻術する者あるをきこしめして詔ふ詞也。文武紀二年七月乙丑ノ詔に、禁ス2博戯遊手之徒ヲ1其ノ居停ノ主人ハ亦與ニ居スルモノニ2同罪ニ」。同三年五月丁丑、役《エンノ》君|小角《ヲヅヌヲ》流ス2于伊豆ノ島ニ1初メ小角住ミ2於葛木山ニ1以テ2咒術ヲ1稱セラル。外從五位下|韓國連廣足《カラクニノムラジヒロタリ》師トスv焉ヲ。後害シ2其能ヲ1讒スルニ以テ2妖惑ヲ1。故ニ配セラル2遠處ニ1。世ニ相ヒ傳ヘテ云ハク小角能ク役2使シテ鬼神ヲ1汲ミv水ヲ採ラシムv薪ヲ若シ不レバv用ヒv命ヲ即以テv咒ヲ縛スv之ヲと見ゆ。されば此徒のさる咒術《ワザ》をなしゝ也。 〇「面知日男雲」今本、面智男雲とある、智は知日二字を一字に寫し誤りたる也。さて面知《オモヲシル》とは、逢見と云ふ意の義訓なれば、其の義を得て面知日男雲《アハムヒナクモ》と訓むべし。十二【二十五】水莖之崗乃田葛葉緒吹變面知兒等之不見比鴨《ミヅグキノヲカノクズハヲフキカヘシアヒミシコラガミエズコロカモ》とある、此の面知《アヒミシ》と合せて知るべし。 〇一首の意は、燃る火をだに、手に取りて包みて、袋に入るゝではなきか、然るに我がかくまで戀ひ奉る君に、又逢はん術のなき世にもあるかなとなり。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 口訳 | 天皇(天武)崩御の時、皇后(持統)の御歌 燃ゆる火もとりて包みて、袋には入ると言はずや。會はなくもあやし 燃ゆる火さへも、燈籠に包み込むことが、出來るといふではないか。さすれば、死んだ人の魂も、留めて置かれない筈はないのに、會はれないのは、どうも不思議だ。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 一書曰、天皇崩之時、太上天皇御製歌二首 天武天皇崩御の時、大后即ち持統天皇の御製である。太上天皇と記し奉つたのは、文武天皇の御代に誰かが記したものを、その儘ここに書き込んだのである。 燃ゆる火も 取りて包みて 袋には 入ると言はずやも 知ると言はなくも 燃火物《モユルヒモ》 取而褁而《トリテツツミテ》 福路庭《フクロニハ》 入澄不言八面《イルトイハズヤモ》 智男雲《シルトイハナクモ》 役ノ行者ノ術デハ、燃エテヰル火ヲ手ニ取ツテ、包ンデソレヲ袋ニ入レルト云フデハナイカ、ソノヤウナ不思議ナコトモ、出來ルモノヲ、御崩レ遊バシタ天子樣ニ御遭ヒ申ス術ヲ知ツテヰルト言ハナイヨ。知ツテヰサウナモノダニ。アアドウゾシテ御逢ヒ申シタイモノダ。 ○燃火物取而褁而《モユルヒモトリテツツミテ》――燃える火を、手に執り、紙などに包んで、袋に入れるといふ不思議な術が、役行者などによつて行はれてゐた話をお聞きになつて、お詠みになつたのであらう。 ○智男雲《シルトイハナクモ》――考に、智を知曰の二字にして、シルトイハナクモとよんだのに從ふ。面を五の句に入れて、オモシルナクモとよむのも、又、面知日としてアハムヒナクモとよむのも、面知因としてアフヨシナクモとよむ説も、賛成出來ない。面知をアフとよんだ例は一つもない。 〔評〕 珍らしい材料を取入れた歌である。かかる妖術さへ行はれる世に、神去り給うた御魂を、呼び返し得ぬとは悲しいことよと宣うたので、親しい者を亡つた人が、現代の醫學に呪の聲を發するのに、いくらか似通つた考へ方である。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 一書曰、天皇崩之時、太上天皇御製歌二首 一書に曰はく、天皇の崩りましし時に、太上天皇の御製の歌二首 【釋】一書曰 アルフミニイハク。同じ作歌事情にある歌を一書によつて擧げたのである。歌は全然別なのであるから、一書曰とするにも及ばないのであるが、一次の編纂の後に加えられたので、かような形を呈するに至つたのであろう。一書は何の書か不明である。 天皇崩之時 スメラミコトノカムサリマシシトキニ。天武天皇の崩御の時。 太上天皇 オホキスメラミコト。持統天皇。後に太上天皇にましましたのを、前に及ぼして書いている。 燃ゆる火も 取りて裹《つつ》みて 嚢《ふくろ》には 入ると言はずや。 面知《おもし》らなくも。 燃火物《モユルヒモ》 取而裹而《トリテツツミテ》 福路庭《フクロニハ》 入澄不v言八《イルトイハズヤ》 面智男雲《オモシラナクモ・モシルトイハナクモ》 【譯】燃える火も、取つて包んで、嚢には入れるというではないか。わかりかねることです。 【釋】燃火物 モユルヒモ。モユルヒは、火の特性を説明している。ただ火もでよいのだが、モユルを冠するので、その狀態が描寫されている。 取而裹而 トリテツツミテ。火を取つて包んでで、できかねることをいう。 福賂庭 フクロニハ。フクロは嚢。物を入れるために作つたもの。福路の二字は字音假字として使用されている。 入澄不言八面智男雲 イルトイハズヤオモシラナクモ。 イルナイハズヤモチヲノコクモ (西) オモシルナクモ (管) イルテウコトハオモシロナクモ (童) ―――――――――― 面智男雲《オモシルナクモ》 (代初) 入登不言八面知白男雲《イルトフコトヤモチシラナクモ》(童) 入騰不言八面知曰男雲《イルトイハズヤモシルトイハナクモ》(考) 入登不言八面知日雲《イルトイハズヤアハンヒナクモ》(檜) 澄は、トの假字に用いた例を見ない。古葉略類聚鈔には、この歌を重出しているが、そのいずれにも登に作つている。イルトイハズヤは、嚢には入れるといぅではないかの意で、句切。以上は火のようなものも、包んで嚢に入れるそうだの意で、不可能と思われることでもできるの譬喩に言つているらしい。次に五句は、考には、面を上の句につけ、智を知曰の誤として、シルトイハナクモと讀んでいる。これによれば、知るとは言わないことだの意になり、火でも嚢にはいるというのに、君の崩御のことは、了解に苦しむの意となる。原文のままならば、オモシラナクモと讀むほかは無い。オモシルは、集中、「如v神《カミノゴト》 所v聞瀧之《キコユルタキノ》 白浪乃《シラナミノ》 面知君之《オモシルキミガ》 不v所v見比日《ミエヌコノゴロ》」(卷十二、三〇一五)、「ミヅグキノヲカノクズハヲフキカヘシオモシルコラガミエヌコロカモ」(同、三〇六八)の用例があり、知り合いの意に使用されている。それでオモシラナクモは、親しみの無いことだ、了解し得ないことだの意になるのであろう。 【評語】上四句は、出來にくいことを言つているようで、興味をひく詞句であるが、五句に難關があり、十分に鑑賞されないのは惜しむべきである。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 一書に曰く、天皇崩りましし時、太上天皇の御製の歌二首 燃ゆる火も取りて裹《つつ》みて袋には入ると言はずやも知るといはなくも 〔題〕 或書に載せてある歌を參考の爲に加へたもので、天皇は天武天皇、太上天皇は持統天皇。文武天皇の御代に記した書き方をそのまま轉載したのであらう。 〔譯〕 燃えてゐる火でさへも取つてつつんで、袋に入れるといふではないか。それであるのに、崩御をとどめ奉る術を、誰も知るとはいはないことである。 〔評〕 訓義上異説があいが、眞淵のいふやうに幻術の類を考へて、崩御をとどめまつる術のないことを歎いての御歌であらう。或は、靈の御行方を知るといはないとも解される。まことに特異な素材である。四、五句の間に省略が多く、四句に、「入るといはずやも」と反語的に強く述べ、五句に「言はなくも」と沈んだ語調となつてゐることは對比して、味はひが深い。 〔語〕 ○燃ゆる火も 以下は當時、役の小角など火を袋に裹みなどする不思議な術をする者があつたのをいふ(考)。 〔訓〕 ○四五句、白文「入登不言八面知曰男雲」で、「登」は古葉略類聚鈔による。他の諸本は「澄」に作る。「知曰」は諸本「智」とあり、このままでは解せられないので、代匠記、檜嬬手、新考は「面」以下を一句とし、上をイルトイハズヤとし、五句は代匠記「面智《オモシル》ナクモ」檜嬬手「南知日《アハムヒ》ナクモ」新考「面知因《アフヨシ》ナクモ」とし、考は「面」を四句につけ、「知曰《シルトイハ》ナクモ」と改めてゐる。暫く考により、後考を俟つこととしたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 一書曰天皇崩之時太上天皇御製歌二首 代匠記に「此一書ト云ハ、持統天皇御譲位ノ後或人ノ記シ置ルヲ取テ撰者カクコトワル歟。サラズバ右ニ太后ト申タルハ能叶ヘレバサコソ書ベケレ」と云つてるやうに、前の例によれば太后と書くべきであるが、一書にはこの御製が文武即位以後に記録せられ、巻一の多くの例のやうに太上天皇と書かれてゐたものと思はれる。 燃火物 取而褁而 福路庭 入澄不言八 面知日男雲 モユルヒモ トリテツツミテ フクロニハ イルトイハズヤ アハムヒヲクモ 燃ゆる火も 取りて包みて 袋には 入ると云はずや あはむ日招(を)くも 【口譯】 燃える火を取つて包んで袋に入るといふではないか。さういふ奇蹟が行はれるやうに、天皇にお逢ひ申す日を招き祈つてゐることよ。 【訓釈】 -燃ゆる火も取りて包みて- 「燃」の字、金澤本にのみ「然」とある。説文(十)に「然、燒也」とあり、廣韻(二)に「俗作レ燃」とあつて、後に火扁を加へたものであるが、今は他の諸本に「燃」とあるに従ふ。訓はすべてトモシとあつたが管見にモユルと改めたによる。「包み」の原文諸本いづれも「褁」とある。説文に「裏、纒也」とあつて、裏が正字であるが、龍龕手鑑(一)には褁を俗字とし、新撰字鏡(四)に裏褁の二字をあげて「豆々牟(ツツム)」とある。我が国では主として褁の字を用ゐたものと思はれる。燃ゆる火と云つたのは炭火のやうなものでなくて、炎を立てて燃えてゐるといふ意を強調する爲で、さういふ勢のある火でも取つて包みみて、と云つたのである。 -袋には入ると云はずやあはむ日招くも- 原文「福路」は字音仮名として用ゐたので、袋の意である。「澄」の字、古葉略類聚鈔にはこの歌二ヶ處(一・二〇ウ、四・七オ) に重出してゐるが、共に「登」とある。登であれば「と」の仮名として通例の事であるが、金澤本その他の諸本には「澄」とあつて、それをトと訓む事は異例である。「入るといはずや」は入れるといふではないか、の意。「や」は反語。この下、原文「面」の字をこの句につづけて考にはイルトイハズヤモと訓んでゐる。「吾戀目八面(ワレコヒメヤモ)」(十・二二五五) などのやうに、「八面(ヤモ)」の例はなほ他にもあり、さうすれば「も」は詠歎で、その訓釋も認められるが、その訓の決定は第五句の訓釋と共に考へねばならぬ。しかるにそれが古来の難訓となつてゐて、金澤本には「面智男雲」に相当するところは訓を缺き、類聚古集(十四・五) 「おもてをのくも」とし「お」を消し、紀州本「オモテオノコクモ」、古葉略類聚鈔「モチヲノクモ」、西本願寺本、その他「モチヲノコクモ」とあるが、いづれも何の事ともわからない。そこで以下にいささか小見を述べるが、まづこの問題には三つの考ふべき点がある。 その一つはどの字から第五句と見るべきかといふ事。 その二は「面智」又は「智」を何と訓むかといふ事。 その三は「男雲」を諸注にナクモと訓んでゐるがそれでよいかといふ事。 私はまづその三からはじめたいと思ふ。「男雲」をナクモと訓む事従来の諸注の殆どすべてに一致してゐるところであるが、これには二つの難がある。その一は木下正俊君によつて先般してきせられた。同君は「脣内韻尾の省略される場合」(萬葉 第十号、昭和廿九年一月) の稿の中で、「男」はナムであつて、これを単にナと訓むとすると脣内韻尾を省略する事になるが、そのM韻尾の省略される例は「情有南根畝(ココロアラナム)」(一・一八)、「神南備(カムナビ)」(九・一七七三) などの如く、下につづく音がM・Bなどの子音と重なる場合であつて、今の如くK音につづく例がない、と述べられてゐる。これは傾聴すべき説だと思ふ。即ち男雲をナクモと訓む事は文字の訓読例として認め難いといふ難である。次にかりにナクモと訓むとしてもその語義にまた難がある。その「なく」を「等伎乃之良奈久(トキノシラナク)」(十五・三七四九) などの打消の助動詞「ぬ」の所謂延言とするならば、「なくも」はそれに詠歎の「も」を添へた事になる。しかしさういふ例は存在しない。「不相毛恠(アハナクモアヤシ)」(十一・二六四二) の如きはあるが、それは今の場合と同じではない。「妹毛有勿久尓(イモモアラナクニ)」(一・七五) の如く「なくに」の結びは夥しくあるが、「なくも」の結びはない。それならば、「なく」を形容詞「無し」の連用形だとすればどうかといふに、これも「時友無雲戀度鴨(トキトモナクモコヒワタルカモ)」(十一・二七〇四) の如き例はあるが、詠歎の「も」で結ぶ場合に「なくも」とする事は不合理でもあり、用例もない。即ちいづれの義にとるも「なくも」の語は認め難い。かうした用字例からも用語例からもナクモと訓む事は成立しない。むしろ今迄不問に過されてゐた事が迂闊であつたといふべきである。 然らば何と訓むかといふに、「男」の字は仮名としては「男爲鳥(ヲシドリ)」(十一・二四九一)、「片思男責(カタモヒヲセム)」(四・七一九)、「海部尓有益男(アマニアラマシヲ)」(十一・二七四三) などすべてヲの仮名にのみ用ゐられてゐる字であるから「男雲」をヲクモと訓む事は極めて自然に認められるはずである。仮名用例としても、音訓混淆の仮名もありはするが、右に引用した「男爲(オシ)」、「男責(オセム)」、「益男(マシヲ)」がいづれも二字とも訓仮名である点から見てもわかるやうに、草仮名が発達して仮名字母の音訓混淆が気にならなくなつた平安朝以後の人々が考へるより以上に萬葉時代は仮名の音訓が区別されて用ゐられてゐた〔「多奈和丹」(四・六〇六) 参照〕ので「男雲」をナクモなどは訓まなかつたはずである。殊に次に引用するやうに、「名雲(ナクモ)」の例のある事と較べても、「男雲」はヲクモと訓む事は動かぬ事だと思ふ。また今の場合、上に音仮名の「福路(フクロ)」があり下に訓仮名の「男雲(ヲクモ)」があるといふ事もふさはしい対照をなした用字法と考へられる。かくの如く「男雲」をヲクモと訓む事は、今迄気づかなつた事がむしろ不思議にさへ思はれる程であるにかかはらず、その訓が諸家によつて用ゐられなかつたのは「をくも」の語意に思ひ至らなかつた爲であらうと思ふが、「をく」の語は、 (1) ・・・二上(ふたかみ)の 山飛び越えて 雲がくり 翔りいにきと 帰り来て しはぶれつぐれ 呼久余思乃(ヲクヨシノ) そこに無ければ 云ふすべの たどきを知らに 心には 火さへ燃えつつ 思ひ戀ひ 息づき餘り けだしくも あふことありやと・・・(大伴家持 十七・四〇一一) (2) ・・・月立ちし 日欲里乎伎都追(ヒヨリヲキツツ) うち偲ひて待てど来鳴かぬほととぎすかも(大伴家持 十九・四一九六) の「呼久(ヲク)」「乎伎(ヲキ)」とある「をく」であると私は考へる。即ちその「をく」は古事記上巻天孫降臨の條に「遠岐斯八尺勾璁(ヲキシヤサカノマガタマ)」とあり、神代紀上、天石窟戸の條の第一の一書に「奉招禱也(ヲキタテマツラム)」とあり、記伝(十五)に「凡て遠岐(ヲキ)とは、物を招キ寄セむとする事にて」とあるやうな意である事は、右の家持の長歌が逃した鷹を夢に見て詠んだ作であり、「呼久」の文字はヲクの仮名であると共に又「呼」の字義にもよつてゐると思はれる事を考へても、うなづけるやうに思ふ。なほ集中には、 (3) ・・・正月(むつき)立ち 春の来らばかくしこそ 烏梅乎乎利都々(ウメヲヲリツツ) 楽しきをへめ(大貮紀卿 五・八一五) の「乎利」が紀州本、無点本には「乎岐(ヲキ)」とあり、 (4) ・・・み冬つぎ 春は来れど梅の花 君にしあらねば 遠流人毛無之(ヲルヒトモナシ) (大伴書持 十七・三九〇一) の「遠流」が元暦本には「遠久(ヲク)」とあり、 (5) ・・・春のうちの 楽しきをへば 梅の花 手折乎伎都追(タヲリヲキツツ) 遊ぶにあるべし (大伴家持 十九・四一七四) の「乎伎」がある。(3) は天平二年大宰府にての梅花の宴の作であり、(4) も (5) もその折の作に追和したものであり、その (5) に「乎伎」の語があり、(4) にも元暦本には「遠久」とあり、(1) も紀州本などに「乎岐」とある事は十分注意に値する事である。全註釈には (3) を「乎伎」として「これは梅を招きつつで、梅花を賓遇する意になる。」とし、(4) (5) の例をあげて、「かくの如く」呼応するものがあり、原形は、乎岐、遠久であつたのを、この語を理解しない後人が、易きに就いて、折るとしたのであらう。」と述べられてゐる。大体この説に従ふべきもののやうに思はれるが、(3) と (4) とは作者を異にしてゐるので、なほ断定には慎重を期すべきものだとしても、(5) は (1) (2) と同じく家持の作であり、そこには「手折乎岐」とあつて、その「乎岐」が (3) のやうに「乎利」かと疑ふ余地はなく、殊に家持は憶良と同じく古語を好んで用ゐる癖があつたので、記紀や今の御作に見える「をく」の語を、 (1) (2) (5) でくりかへし用ゐたのであると断ずる事が出来る。いな、むしろ今の御作こそ家持の用語の出典となつたもので、それは、 かからむとかねて知りせば大御船泊てしとまりに標結はましを(額田王 二・一五一) が家持の、 かからむとかねて知りせば越の海の 荒磯の浪も見せましものを(十七・三九五九) となつたのと同じく、神去り給うた天皇を追慕された今の御作を愛誦してゐた家持が、その御作の中の「をく」の語を、逃れ去つた鷹を求める長歌の中に採り用ゐたといふべきであらう。かくの如く観ずれば、いよいよ「をく」の語がここにある事は動かし難い事実となる。さて「をく」の語が決定したとすれば、「をくも」はそれに詠歎の助詞「も」が添へられたもので、「他回来毛(タモトホリクモ)」(七・一二五六)、「飽田志付勿(アクタシツクモ)」(七・一二七七)、「鶯名雲(ウグヒスナクモ)」(十・一八二五) などの「来も」「著くも」「鳴くも」 の類である事はいふまでもない。 かうして「男雲」の訓義が解決せられたとすれば、それを生かすやうに第一第二の点を考察すればよいといふ事になる。 第一の問題は紀州本、西本願寺本など「面」を第五句に入れてイルトイハズヤと訓でゐたのであるが、考に至つて「面」を第四句に入れてイルトイハズヤモと改めたのである。この改訓は考に「智」を「知日」の語としてシルトイハナクモと訓む爲の処置によつたもので、結句を「知ると云はなくも」として「崩ませし君に逢奉らむ術を知といはぬがかなしと御なげきの餘にの給うへる也」と解し、今もそれに従ふ学者もあるが、右のやうな意を単に「知るといはなくも」と云つたと見る事は無理であるのみならず、ナクモの訓が右に述べたやうに既に否定されてゐるのだから考の案は成立せず、第一の問題も問題にならないやうなものであるが、「八面」をヤモと訓む事は、右に述べたやうにその一句としては十分認められるものだるが故に、第二の問題に入る前に一応考察しておく事も意味があらうと思ふ。イルトイハズヤモと八音に訓む事も中間に単独母音節があるから認められはするが、「妹尓不相而(イモニアハズシテ)」(一二五) の條で述べたやうに、類似の句が句の位置により七音ともなり八音ともなるのであつて、第四句には八音句が無いといふわけではないが、同じやうな句が結句に来る場合には八音となり第四句に来る場合は七音となるといふ事実の多い事は確実である。今問題にした「やも」の結びを例にしても、 楽浪の志賀の 大わだ淀むとも昔の人に亦母相目八毛(マタモアハメヤモ) (一・三一) 今日今日と我が待つ君は石川の峽に 交りて有登不言八方(アリトイハズヤモ) (二二四) こもりくの泊瀬娘子が手に巻ける玉は乱れて有不言八方(アリトイハズヤモ) (三・四二四) ま幸くて妹が斎はば沖つ波千重に立つとも佐波里安良米也母(サハリアラメヤモ) (十五・三五八三) 霍公鳥今鳴かずして明日越えむ山に鳴くとも之流思安良米夜母(シルシアラメヤモ) (十八・四〇五二) の如く字余りになつてゐる例が確実と認められるもののみでも十八例は数へられるが、それが全部結句の例のみであつて第四句のものは一例もないのである。その事を見ても今の場合しひてイルトイハズヤモと字余りにする事は異例であつてここはイルトイハズヤとあるが穏やかである。従つて「面」は第五句に入るべきであると認めてまづあやまりはあるまい。 そこで残された第二の問題の内「智」一字を考へる必要は必要はなくなり「面智」を何と訓むかといふ事が最後の問題となる。さて「面智」の二字として訓んだものに長流の管見があり、オモシルナクモとして「つねに相見る顔をいふ也。睦ましくむかへる人のなくなれるをよめる心なり。」と云ひ、私注これにより、全註釈にはオモシラナクモとして「親しみの無いことだ。了解し得ないことだ」と解されてゐるが、これらはいづれもナクモの訓の上に立つてゐるので、既にナクモが否定された以上これらの訓義は成立せず、オモシルにしろオモシラにしろナクモとつづくべきものではない。そこで出直して「をくも」の語がつづく可能性のある説を物色するに、ここに極めて適切な説が既に述べられてゐる事を見出す。それは檜嬬手に、「面智」の二字を「面知日」三字の語としてアハムヒと訓でゐる事である。即ち「さて面知(オモテシル)とは、逢見と云意の義訓なれば其の義を得て、面知日男雲(アハムヒナクモ)と訓むべし。」といひ、 水茎之(ミヅクキノ) 崗乃田葛葉緒(ヲカノクズハヲ) 吹變(フキカヘシ) 面知/兒等之(コラガ) 不見比鴨(ミエヌコロカモ) (十二・三〇六八) の第四句の「面知」をアヒミシと訓み、同じ著者の鐘のひびき巻二にも、 如神(カミノゴト) 所聞瀧之(キコユルタキノ) 白浪乃(シラナミノ) 面知/君之(キミガ) 不所見比日(ミエヌコノコロ) (十二・三〇一五) の「面知」をもアヒミシとし、 對面者 面隠流(オモカクサルル) 物柄尓(モノカラニ) 継而見巻能(ツギテミマクノ) 欲公毳(ホシキキミカモ) (十一・二五五四) の初句「對面者」をアヒミレバとし、それらを例として「面知」をアハムとしてゐる。右の引例の二つの「面知」をアヒミシと訓んだ事は従ひ難く、又ナクモととつづけた事も誤であるが、「面智」を「面知日」の三字の誤としてアハムヒと推定したのは卓見であると思ふ。「智」の文字はチの仮名には用ゐられてゐるが、この字を訓読した例は集中に一ケ所も無い。しかも右に述べたやうに「男雲」が借訓の文字である点からもその上の二字乃至三字はまた訓読されるべきが通例で、ここに「智(ち)」などといふ音仮名があるべきところではない。「知る」意ならば「知」の文字であるべきが集中の例である。しかも「をく」といふ動詞がつづくべき言葉ととして「知る」といふ風な動詞では落ち着かない。そこが名詞であれば最もよく落ち着く。即ち「面智」は「面知日」の誤であつて、「面知」を用言として訓読し、その下に「日」をつけて、何々する日を「をく」といふのであれば、用字としても集中の例に適ひ語意も徹る。その「何々する」を檜嬬手は「あはむ」と推定したのである。卓見と私が云つたのは右のやうな意味に於いてである。かうして前に引用した書紀の用字によりヲクに「招禱」の漢語をあてて「面知日男雲(アハムヒヲクモ)」の一句を解くと、今は亡き天皇に再び謁見せむ日を招禱することよ、といふ事になる。これで上下の語ははじめて契合すると云へるのではなからうか。ただここで念の爲に断つておかねばならぬ事は、右にも述べたやうに守部が例證とした二つの「面知」はアヒミシとは訓み難く、これは上の句の序よりのつづきから見て従来訓み来つたやうに文字のままオモシルと訓むべきものと考へられる事である。しかしその事は、「面知」をオモシルと訓めないといふ事ではない。たとへば「往来」は「往来跡見者(ユキクトミレバ)」(九・一八一〇) の如く、文字のままにユキクとも訓まれると共に、「鶯之(ウグヒスノ) 往来垣根乃(カヨフカキネノ)」(十・一九八八) の如くカヨフと義訓する例が多く、また「忘哉(ワスルヤト) 語(モノガタリシテ) 意遣(ココロヤリ)」(十二・二八四五) の如く「意遣」をココロヤリと訓んでゐるからそれと殆ど同じ「意追」の「追」も「おひやる」の義でココロヤリと訓めるやうであるが、「戀事(コフルコト) 意追不得(ナグサメカネテ)」(十一・二四一四) の如くナグサメと義訓してをるなど、「面知」もまた義訓してアフと訓む事は認められると私は考へる。新考の増訂本に「面知因男雲(アフヨシナクモ)」とされたのはナクモを生かさうとしての誤字説でではあるが、面知をアフとされたのは檜嬬手の説を肯定されたものである。 以上三つの問題を考察した結果、アハムヒヲクモと結句を訓む事とすれば、上四句は真淵の考に「後世も火をくひ、火を蹈むわざを爲といへば其御時在し役小角がともがらの火を袋に包みなどする、恠き術(ワザ)する事有けん」とあるやうに、さうした不可能と考へられる奇蹟も行ふ人があるといふではないか、との意味であつて、その奇蹟の実現を祈つて「逢はむ日招(を)くも」と結んではじめて首尾整ふと云へるのではなからうか。 【考】 右、結句の「逢はむ日」が誤字説の上に立つた義訓である点にいささか不安が残り、「をくも」程の不動性がなく、言葉としても「逢はむ日」よりももつと直接端的な言葉であつてほしいやうな気もせられるのであるが、今はこれ以上の案を得難いので檜嬬手の説に従つて後考を俟つ事とする。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 一書に曰く、天皇崩(かむあが)りましし時、太上天皇の御製歌(おほみうた)二首 〇原文「一書曰天皇崩之時太上天皇御製歌二首」。代匠記(初稿本)に「太上天皇」を「太后」の誤りとするが、改める必要はない。持統天皇を太上天皇と記すのは、文武朝で、この題詞はそのころ記されたものであることがわかる。「一書曰」という特異なかたちの題詞は前(一四八歌)にもあった。それも天智天皇を近江天皇と記しており、後代の資料から追補されたものであることを思わせるが、ここも同様な編纂上の事由によるのであろう。 燃ゆる火も 取りて包みて 袋には 入ると言はずや 逢はむ日招くも 燃火物《モユルヒモ》 取而褁而《トリテツツミテ》 福路庭《フクロニハ》 入澄不言八《イルトイハズヤ》 面知日男雲《アハムヒヲクモ》 【注】 〇燃ゆる火も- 原文「燃」を金澤本に「然」とする。「然」は「燃」に通ずる文字ではあるが(『金石異体字典』)、集内に通用の例を見ないので、類聚古集・古葉略類聚鈔・紀州本・西本願寺本などによって、「燃」とする。「物」はモの音仮名。燃えている火でさえも、の意。 〇取りて包みて- 原文「褁」は、新撰字鏡に「裏褁」を「苞也纏也豆々牟」と注しているように裏に通ずる文字。玉篇佚文にも「包也」とあってツツムと訓む。 〇袋には入ると言はずや- 「福路」はフクロの借音表記。「入澄」の「澄」は集内でこの一例のみ。古葉略類聚鈔には「登」とあるが、金澤本・紀州本・西本願寺本・類聚古集などによって澄としておく。古典大系補注に「澄の字は蒸韻に属する文字である。蒸韻の文字は隋唐の時代には、日本語のオ列乙類を表記するのに適しなかったが、やや古い時代の六朝の南方音ではオ列乙類を書くに適していた。・・・(中略)・・・澄のように舌音を頭子音に持つ文字は、音の変化が早いのが一般であるのに、澄だけが奈良朝でト乙類に用いられているのは、漢魏頃の古い字音が伝えられていたものであろう」という。イルトイハズヤは、入れると言うではないかの意。ズヤは、自分自身への問いかけを表す。 〇逢はむ日招くも- 原文「面知日男雲」は、金澤本・類聚古集・紀州本・西本願寺本・古葉略類聚鈔などすべての写本に「面智男雲」とあって、難訓の箇所。代匠記(オモシルナクモ)、童蒙抄(オモシロナクモ)、万葉考(シルトイハナクモ)、新考(アフヨシナクモ)、口訳(アハナクモアヤシ)、吉田増蔵:文学昭和八年四月(メニツカナクモ)、全註釈(オモシラナクモ)、注釈(アハムヒヲクモ)などの試訓がある。澤瀉注釈に、「面智」または「智」を如何に訓むか、「男雲」をナクモと訓むものが多いがそれで良いか、と問題点を搾っているのは、適切な処理である。男をナの仮名と見るのは、木下正俊「唇内韻尾の省略される場合」(万葉十号) に指摘するとおり、「畝南(ナモ)」(1・十八)、「南備(ナビ)」(9・一七七三) のように下接する音がMやBなどの子音である場合で、ナクモのようにK音の例はない。また、音訓交用表記という面から見ても、音仮名用例の乏しい「男」を「智(シル)」とか「日(ヒ)」(これは訓によって異なるが) と「雲(クモ)」の間に挿入して音仮名として訓ませようというのは万葉集および上代文献の中で異例の書き方である (稲岡『万葉表記論』第三篇)。「男」は澤瀉注釈に言うとおりヲの訓仮名と見るのが至当であろう。「男雲」をヲクモと訓み「招くも」と解した注釈の訓も至当なものと思う。「面智男雲」を結句の七音に宛て、「男雲」をヲクモとするなら、「面智」は四音に読まれなければならない。オモシルとかメニツクなどと訓む説は男雲(ヲクモ) には続かないので否定されようし、第一「面智」の二字の訓として無理が目立つ。そうした訓に比べると、檜嬬手に「面智」を「面知日」の誤りと考え、「面知とは、逢見と云意の義訓なれば其の義を得て、面知日男雲(アハムヒナクモ) と訓べし」 と記しているのは、優れた着想と言えよう。澤瀉注釈に檜嬬手の「面知日(アハムヒ)」と「男雲(ヲクモ)」を合わせ「逢はむ日招くも」という新訓を得て、「今は亡き天皇に再び謁見せむ日を招禱することよ」と解しているのは、檜嬬手説の修正案である。澤瀉氏自身が「逢はむ日」よりももっと直接端的な言葉であってほしいような気もすると付言しており、別訓もありうると思うが、現在考えられる最良の訓と思う。 【考】奇蹟の実現 結句の定訓を得ないので、歌意も十分につかみきれず、評価も注釈書によって異なるが、第四句までの内容から推察して、不思議な術を行う道士のように奇蹟を実現してほしいという願いを歌ったものと思われる。真淵の考に「後世も火をくひ、火を蹈わざを為といへば、其御時在し役ノ小角がともがらの、火を袋に包みなどする、恠き術する事有けん、さてさるあやしきわざをだにすめるに、崩ませし君に逢奉らん術を知といはぬがかひなし」とあるのは、結句をシルトイハナクモと訓む説によっている点に問題を残すが、さすがに歌の心をとらえたものと言える。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 一書曰、天皇崩之時、太上天皇御製歌二首 一書に曰く、天皇の崩(ほう)じたまひし時に、太上天皇(だいじやうてんわう)の御製(つく)りたまひし歌二首 燃火物 取而褁而 福路庭 入燈不言八面 智男雲 もゆるひも とりてつつみて ふくろには いるといはずやも 智男雲 【脚注】 結句「智男雲」は、解読不能。一首の歌意も把握し難い。「火を中に入れても燃えない袋」というような幻術でもあって、「それなのに崩御した天皇を蘇生させる術はないのか」と嘆いたのであろうか (万葉考)。第四句、「入ると」の「と」の原文は、諸本「澄」 に作る。「澄」では意味不通。「燈」に改める。古葉略類聚鈔の「登」を採ることも可能。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 一書曰、天皇崩之時、太上天皇御製歌二首 一書に曰く、天皇崩ります時に、太上天皇の製(つく)らす歌(みうた)二首 燃火物 取而褁而 福路庭 入燈不言八面 智男雲 もゆるひも とりてつつみて ふくろには いるといはずやも 智男雲 【頭注】 入るといはずやも-原文「入燈不言八面」の「澄」は音ヂヨウで助詞ト(乙)を表す文字として適当でない。登と同音の燈の誤りとみて意改する。以上四句は、不可能と思えることさえも可能とする不思議な方術さえあるというではないか、それなのに崩御した天皇を復活蘇生させることができなくて残念だという気持ちを表すのであろう。 智男雲-原文のまま。読み方不明。 頭注◆ この歌の上四句にに見られる奇蹟的な叙述については、漢代以来、中国に流入普及した西域・インドの幻術とのかかわりが考えられるかもしれない。 |

||||||||||||||||||||||||||||

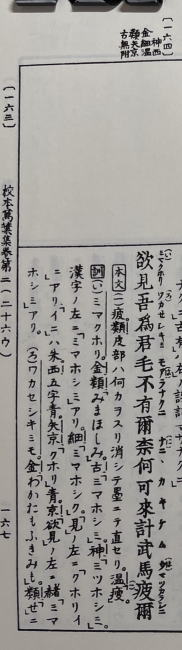

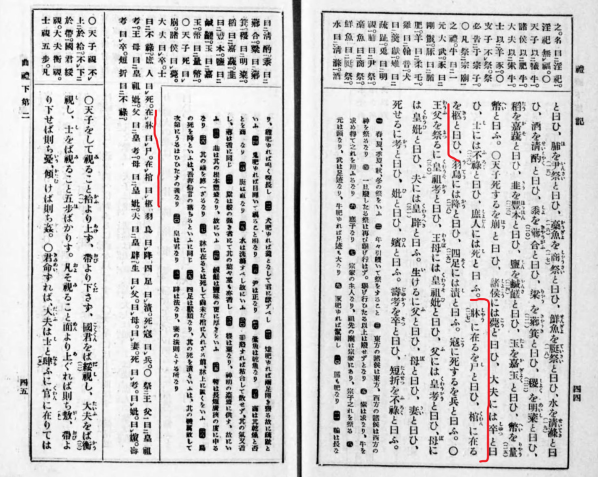

| 結句諸説 | [註釈] モチヲノコクモトハ、モツヘキヲノコモ、キタルトイフ歟。 [管見] おもしるなくも をもしるは、つねに相見る顔をいふ也。睦ましくむかへる人の、なくなれるをよめる心なり。面しる子らか見えぬ共よめり。 [拾穂抄] おもしるなくも おもしるなくもとは常に顔見し人のなく成しと也おもしる子らか見えぬともよみし詞と同シ [代匠記] 結句はオモシルナクモとよむべし、第十二に、面知《オモシル》君が見えぬ此頃とも、又面知兒等《オモシルコラ》が見えぬ比かもとよめるは、面知とは常に相見馴る顔を云なり、幸に仙覺抄に智を知に作れり、此今按に付ても二義あるべし、一つには、如何なるもゆる火をも能方便してつゝみつれば、袋に入れても持と云に非ずや、寶壽がぎりましまして昇霞し給をば、冥使の來る時如何にも隱し奉るべき方なければ、明暮見馴奉し龍顔を今は見參らせぬが悲しき事とよませたまへるか、二つには、如何なるもゆる火も方便ある物は裹て袋に入るやうに威勢ましませし君も、無常のさそひ參らせて何所《イツチ》か率《ヰ》て奉けん、又も見えさせ給はずとや、燃る火を袋に入るといふ事物に見えたる事歟、諺などを讀せ給へる歟、後人當v考、 [童蒙抄] 面智男雲 古本印本共にもちおとこくもとよめり。如v此の歌詞あらんや。しかれども仙覺律師の釋に、葬禮のならひ二たび物をあらため用ゐることを忌む事なれば、死人の枕上にともしたる火を以て葬所にて用ゐる故、それをもつべきをのこもきたるとの意歟と注せり。如v此釋しても全體の歌の意不v通也。よりて當家の傳はおもしろなくもよみて、全體の歌の意通する也。御葬送の時乏物どもをとりつゝみて、袋に入るゝといふ事は、おもしろからぬ物うき事と云の歌の意と聞ゆる也 智の字一本に知の宇に作れるもあり。因v茲則一僻案の釋あり。もし今の本の智の字知白の二字の合したる歟。なき本によりておもへば白の字を脱したる歟。智の字一字ならば、落すべき事にもあらねど、知白の二字故脱落あるまじきにもあらず。もしゝからば下の句の意別案あり。入澄不言八百知白男雲を、いるといふことのやもぢしらなくともいふ義ならんか。男雲とかきてなくもとよませる事は此集中數多也。やもぢはやみぢなり。ともし物とり包みてふくろに入といふことの、やみぢはいかやうのところぞ。したひ行たまひてしり給はんとの意歟。しらなんとはよもつくにゝ追ひ行て、そのみちをしり給はんとねがひたまふ意なり。御かなしみのあまり、やみぢをもしろしめしたきと、ねがひ給ふ義歟 [万葉考] 不言八面《イハズヤモ》、 【八面をやものかなとせしは、(卷四)にもあり、】 知曰《シルトイハ》、 今本智と有は、知曰二字なるべし、 男雲《ナクモ》、 こは借字にて、無毛《ナクモ》の意なり、後世も火をくひ、火を蹈わざを爲といへば、其御時在し役ノ小角がともがらの、火を袋に包みなどする、恠き術《ワザ》する事有けん、さてさるあやしきわざをだにすめるに、崩ませし君に逢奉らん術を知といはぬが、かひなしと、御なげきの餘にの給へるなり、 [略解] 智一本知に作る。今本イルトイハズヤ、モチヲノコクモと點あれど由なし。翁試みに言はれしは、澄は登の誤り、智は知曰二字ならむか。然らばイルトイハズヤモ、シルトイハナクモと訓むべし。是は後世火をくひ、火を踏むわざを爲なれば、其御時在りし役ノ小角か輩の、火を袋に包みなどする恠き術する事の有りけむ。さてさる怪きわざをだにするに、崩り給ひし君に逢ひ奉らむ術を知ると言はぬがかひなしとにや。契沖云、卷十二に、面知君が見えぬ此ごろとも詠みたれば、智は知の誤りにて、イルトイハズヤ、オモシルナクモと訓まむか。見なれ奉り給へる御面わの見え給はぬを戀奉り給へるなりと言へり。智を知に作れる本もあれば、面知とせむ方も然るべくも思はるれど、猶穩ならず。考ふべし。 [古義] 入澄不言八《イルトイハズヤ》。面智男雲。智ノ字、拾穗本并一本には、知と作り、御歌ノ意、解得難し、(岡部氏が云るは、福路庭《フクロニハ》は、袋に者なり、澄は騰か、智は知曰ノ二字なるべし、男雲は借リ字にて無毛《ナクモ》の意なり、されば第四五ノ句、イルトイハズヤモシルトイハナクモと訓べし、後ノ世も、火をくひ、火を蹈わざを爲といへば、其ノ御時在し、役ノ小角がともがらの、火を袋に包みなどする、恠き術する事有けむ、さてさるあやしきわざをだにすめるに、崩リませし君に、逢奉らむ術を知といはぬがかひなしと、御なげさの餘リに、のたまへるなりと云り、いかゞあらむ、契冲がいへりしは、智は知の字なるべし、イルトイハズヤオモシルナクモと訓むか、おもしるは、常にあひみる顔をいふことなり、第十二に、おもしる君がみえぬ此ごろとも、おもしるこらが見えぬ比かもともよめり、もゆる火だにも、方便をよくしつれば、ふくろに取いれてかくすを、寶壽かぎりましまして、とゞめ奉るべきよしなくて、見なれたてまつり給へる、御おもわの見えたまはぬを、こひ奉りたまへるなりと云り、これもいかゞなり、猶考フべし、 [檜嬬手] 「面知日男雲」今本、面智男雲とある、智は知日二字を一字に寫し誤りたる也。さて面知《オモヲシル》とは、逢見と云ふ意の義訓なれば、其の義を得て面知日男雲《アハムヒナクモ》と訓むべし。十二【二十五】水莖之崗乃田葛葉緒吹變面知兒等之不見比鴨《ミヅグキノヲカノクズハヲフキカヘシアヒミシコラガミエズコロカモ》とある、此の面知《アヒミシ》と合せて知るべし。 [口訳万葉集] 袋には入ると言はずや。會はなくもあやし さすれば、死んだ人の魂も、留めて置かれない筈はないのに、會はれないのは、どうも不思議だ。 [全釈] 智男雲《シルトイハナクモ》――考に、智を知曰の二字にして、シルトイハナクモとよんだのに從ふ。面を五の句に入れて、オモシルナクモとよむのも、又、面知日としてアハムヒナクモとよむのも、面知因としてアフヨシナクモとよむ説も、賛成出來ない。面知をアフとよんだ例は一つもない。 [全註釈] 面智男雲《オモシラナクモ・モシルトイハナクモ》 次に五句は、考には、面を上の句につけ、智を知曰の誤として、シルトイハナクモと讀んでいる。これによれば、知るとは言わないことだの意になり、火でも嚢にはいるというのに、君の崩御のことは、了解に苦しむの意となる。原文のままならば、オモシラナクモと讀むほかは無い。オモシルは、集中、「如v神《カミノゴト》 所v聞瀧之《キコユルタキノ》 白浪乃《シラナミノ》 面知君之《オモシルキミガ》 不v所v見比日《ミエヌコノゴロ》」(卷十二、三〇一五)、「ミヅグキノヲカノクズハヲフキカヘシオモシルコラガミエヌコロカモ」(同、三〇六八)の用例があり、知り合いの意に使用されている。それでオモシラナクモは、親しみの無いことだ、了解し得ないことだの意になるのであろう。 [評釈] 四五句、白文「入登不言八面知曰男雲」で、「登」は古葉略類聚鈔による。他の諸本は「澄」に作る。「知曰」は諸本「智」とあり、このままでは解せられないので、代匠記、檜嬬手、新考は「面」以下を一句とし、上をイルトイハズヤとし、五句は代匠記「面智《オモシル》ナクモ」檜嬬手「南知日《アハムヒ》ナクモ」新考「面知因《アフヨシ》ナクモ」とし、考は「面」を四句につけ、「知曰《シルトイハ》ナクモ」と改めてゐる。暫く考により、後考を俟つこととしたい。 [注釈] 面知日男雲 アハムヒヲクモ 上記「注釈」詳細 [全注] 面知日男雲《アハムヒヲクモ》 逢はむ日招くも- 原文「面知日男雲」は、金澤本・類聚古集・紀州本・西本願寺本・古葉略類聚鈔などすべての写本に「面智男雲」とあって、難訓の箇所。代匠記(オモシルナクモ)、童蒙抄(オモシロナクモ)、万葉考(シルトイハナクモ)、新考(アフヨシナクモ)、口訳(アハナクモアヤシ)、吉田増蔵:文学昭和八年四月(メニツカナクモ)、全註釈(オモシラナクモ)、注釈(アハムヒヲクモ)などの試訓がある。澤瀉注釈に、「面智」または「智」を如何に訓むか、「男雲」をナクモと訓むものが多いがそれで良いか、と問題点を搾っているのは、適切な処理である。男をナの仮名と見るのは、木下正俊「唇内韻尾の省略される場合」(万葉十号) に指摘するとおり、「畝南(ナモ)」(1・十八)、「南備(ナビ)」(9・一七七三) のように下接する音がMやBなどの子音である場合で、ナクモのようにK音の例はない。また、音訓交用表記という面から見ても、音仮名用例の乏しい「男」を「智(シル)」とか「日(ヒ)」(これは訓によって異なるが) と「雲(クモ)」の間に挿入して音仮名として訓ませようというのは万葉集および上代文献の中で異例の書き方である (稲岡『万葉表記論』第三篇)。「男」は澤瀉注釈に言うとおりヲの訓仮名と見るのが至当であろう。「男雲」をヲクモと訓み「招くも」と解した注釈の訓も至当なものと思う。「面智男雲」を結句の七音に宛て、「男雲」をヲクモとするなら、「面智」は四音に読まれなければならない。オモシルとかメニツクなどと訓む説は男雲(ヲクモ) には続かないので否定されようし、第一「面智」の二字の訓として無理が目立つ。そうした訓に比べると、檜嬬手に「面智」を「面知日」の誤りと考え、「面知とは、逢見と云意の義訓なれば其の義を得て、面知日男雲(アハムヒナクモ) と訓べし」 と記しているのは、優れた着想と言えよう。澤瀉注釈に檜嬬手の「面知日(アハムヒ)」と「男雲(ヲクモ)」を合わせ「逢はむ日招くも」という新訓を得て、「今は亡き天皇に再び謁見せむ日を招禱することよ」と解しているのは、檜嬬手説の修正案である。澤瀉氏自身が「逢はむ日」よりももっと直接端的な言葉であってほしいような気もすると付言しており、別訓もありうると思うが、現在考えられる最良の訓と思う。 [新体系] 結句「智男雲」は、解読不能。一首の歌意も把握し難い。 [新全集] 智男雲-原文のまま。読み方不明。 |

||||||||||||||||||||||||||||

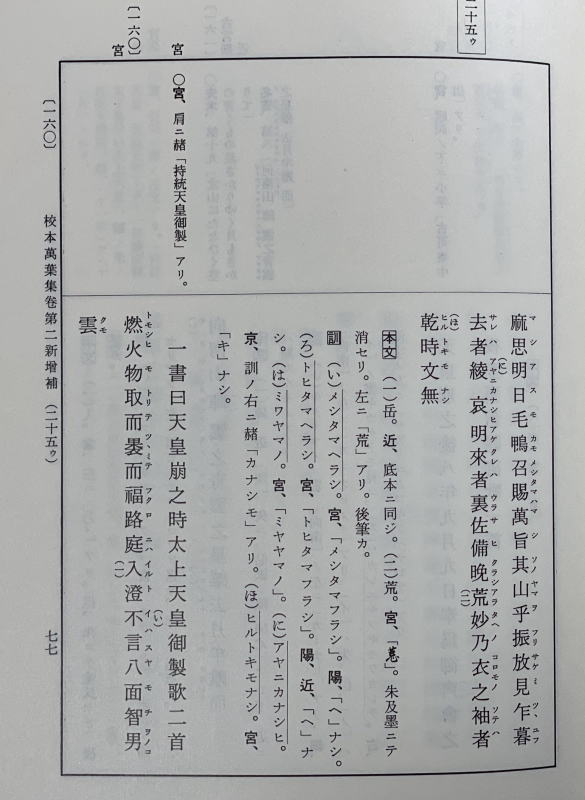

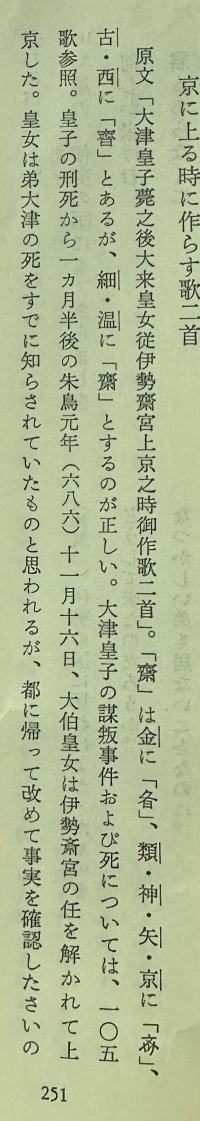

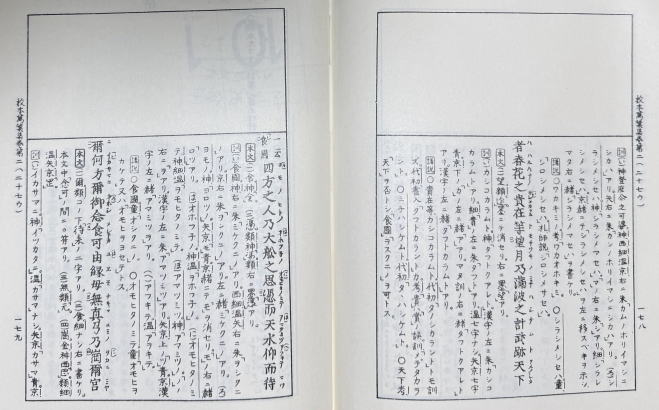

| 巻二161 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集

|

||||||||||||||||||||||||||

| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)

|

|||||||||||||||||||||||||||

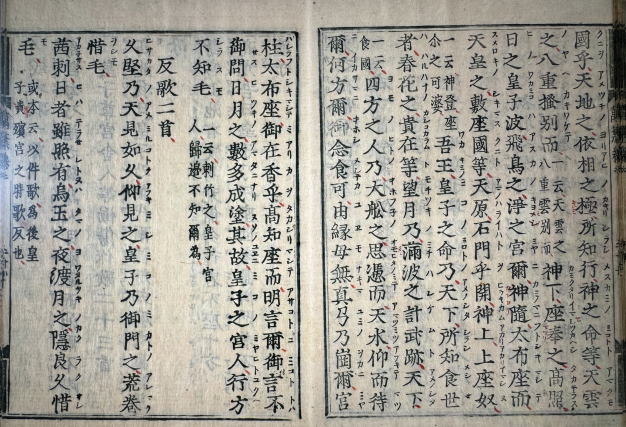

| 諸注引用 | 拾穂抄 | きた山にたなひく雲の青くものほしわかれゆき月もわかれて 向南山(のイ) 陣雲之青雲之星離去月牟離而 きた山に(のイ) たなひく雲の 青雲たな引て星にも月にも別し心也帝の別によせて歎給心なるへし |

|||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 向南山陣雲之青雲之星離去月牟離而《キタヤマノタナヒクヽモノアヲクモノホシワカレユキツキモワカレテ》 此御歌も亦解しがたし、北山よりたなびき出る雲間に星も月も雲に連て見ゆるが雲の消移り行まゝに星も月も雲に遠ざかる如く、萬の御名殘も月日を經て替り行く由などにや、六帖に雨ふれば北にたなびく白雲の云云、向南は義をもてかけり白からずと云が黒き義なるやうの心なり、 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 童子問 |

向南山陣雲之青雲之星離去月牟離而 童子問 此御製は仙覺注釋もなし。いかなる御製の意にや。 答 僻案兩義あり。先訓のまゝにて解すれば、向南山をきたやまと訓じて、群臣は天皇のしりへに位すれば、群臣の列陳する位を北山と比して、陳雲は列陳の雲客に比し、たなびく雲のと詠給ふなるべし。青雲之とは猶白雲といはんがごとし。今も白馬を青馬といひ、古語にも白といはむとて青雲の冠辭例有。されば御葬送群臣の服皆白きを用られたるによりて、青雲のと有歟、もし青は素の誤字にて、直にしら雲を傳寫□[言+爲]れる歟。いづれにても強て義に害有べからず。星離去は三台星も天皇にしたがひず離去、月卿も離去て從ひ奉らず、天宮に神あがりしたまふことを悲みたまひて詠させ給ふと見る也。此一義の僻案也。又一義の僻案には、向南山の三字をおほろやまと訓。いかにとなれば、天皇は南面の位なれば、天皇まします處大内山と稱すればすなはち皇居の地を指て、向南山と書て大内山と詠給へる歟、もしは此天皇の山陵大内山なれば、葬送奉る山陵を大内山と詠給ふるかなるべし。陳雲は陳列の雲客を比して、雲の上人の陳列して送り奉り、三台星月卿もしたがひ奉りしに、むなしく大内山に葬奉りては、陳列する事もなく、月も星も雲も皆とゞまらずしてわかれ去りて、獨天皇の尊骸を大内山にのこしおき奉りて退去することをなげき給ふ御製と見る也。青雲之三字、もし雲の字は字形相似たれば、霄の字の誤にあらずや。霄の字ならば青霄之三宇おほぞらのと訓て、星離去月牟離山と云、星と月とにかけ給へる冠句にしてみるべし。此兩義汝好む所にしたがふべし。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 向南山陣雲之青雲之星離去月牟離而 北山に、たなびくゝもし、青ぐもし、ほしはなれゆき、月もはなれて 向南山 きた山と古點をなせる尤よき訓なり。又大内山とも訓すべきか。天子は南面してたゝせ給ひ、臣は後に從ふなれば向南山とは禁廷をさしていひし御詠と見えたれば、禁中を大内山ともいへば、直ちに禁中をさしてのたまひし歌の意にもきこゆる也 陣雲之 この陣の字つらなるともよむべき歟。諸司百官の禁庭につらなるの義をよそへたまふか。然れどもくもとある故、つらなるよりは古點の通たなびく雲しかるべからんか。好むところにしたかふべし。たなびくにてもつらなるにても意はおなじ事なるべし。雲之とある之の字を訓によまん事きゝよけれども、青雲のほしとつゞく事いかゞなり。此歌は月卿雲客の事をよそへよみ給ふ事なれば、青雲のほしとは、ほしにかぎるところいかゞ也。よりて助字に見てしとはよむなり。もしくは毛のあやまり歟。たなびく雲も青雲もとよみたまへるか、しかれば義安き也 星離去月牟離而 三公九卿月卿雲客悉くはなれ奉りて、行てかへらせ給はぬよみぢへ、天皇たゞ御ひとりいてますことの、果敢なくかなしき御事におぼしめす、かぎりなき御かなしみの御歌也 歌の意は右に釋するごとく、諸臣悉くはなれ奉り、かくれまします事を、いたみかなしませ給ふて、よませたまへるいともあはれなる御歌也 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 万葉考 | 向南山《キタヤマニ》、陣雲之《タナビクモノ》、青雲之《アヲグモノ》、 青は白なり、さて雲の星をはなるとかゝる、 星離去《ホシハナレユク》、月毛《ツキモ》、 今本牟と有は誤、 離而《ハナレテ》、 后をも臣をもおきて神あがりませるを、月星にはなれて、よそに成行雲に譬給へり、さて此二首は、此大后の御歌のさまならず、から文學べる男のよみしにや、されども歌は端詞によりてとくなり、 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 向南山。陣雲之。青雲之。星離去。月牟離而。 きたやまに。たなびくくもの。あをぐもの。ほしはなれゆき。つきもはなれて。 星雲は白雲なり。さて雲の星を離ると懸かれり。牟は毛の誤りなるべし。是は后をも臣をも、おきて神あがりませるを、月星に放れて、よそに成り行く雲に譬へ給へりと翁言はれき。宣長云、星雲之星は青天に有る星なり。雲と星と離るるには有らず、二つの離はサカリと訓みて、月も星もうつり行くを云ふ。ほどふれば星月も次第に移りゆくを見給ひて、崩り給ふ月日の、ほど遠く成り行くを悲しみ給ふなりと言へり。是おだやかなり。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 向南山《キタヤマニ》。陣雲之《タナビククモノ》。青雲之《アヲクモノ》。星《ホシ》離《サカリ・ワカレ》去《ユキ》。月牟《ツキモ》離《サカリ・ワカレ》而《テ》。 -向南山《キタヤマニ》。 きた山とよむは、義訓也。名所にあらず。南に向ふは、北なれば、北方の山をのたまへり。顧瑛詩に、料應堂北梅花樹、今歳聞時向v南云々などあるにても、南に向ふは北なるをしるべし。 -陣雲之《タナヒククモノ》。 陳は、義訓なり。玉篇に、陳除珍切、列也布也云々と見えて、たなびくとは、本集三【卅二丁】に、白雲者行憚而棚引所見《シラクモハユキハヽカリテタナヒケルミユ》云々。四【五十一丁】に、春日山霞多奈引《カスカヤマカスミタナヒキ》云々。この外、集中いと多く、輕引、霏□[雨/微]、桁曳などの字をも、よみて、そらに物など引はへたらんやうに、引わたし覆《オホ》ふをいふこと也。されは、陳の字をかける也。さて古事記上卷に、八重多奈雲云々。本集八【五十五丁】に、棚霧合《タナキラヒ》云々。十三【廿四丁】に、柳雲利《タナクモリ》云々などある、たなも、たなびくといふと同じ。 -青雲之《アヲクモノ》。 宣長云、青雲といへる例は、祈年祭祝詞に、青雲能靄極《アヲクモノタナヒクキハミ》、白雲能墜坐向伏限《シラクモノオリヰムカフスカキリ》云々。萬葉十三【廿九丁】に、白雲之棚曳國之《シラクモノタナヒククニノ》、青雲之向伏國乃《アヲクモノムカフスクニノ》。十四【廿八丁】に、安乎久毛能伊氐來和伎母兒《アヲクモノイテコワキモコ》云々。十六【廿九丁】に、青雲乃田名引日須良霖曾保零《アヲクモノタナヒクヒスラコサメソホフル》。そもそも青色の雲は、なきものなれども、たゞ大|虚空《ソラ》の、蒼《アヲ》く見ゆるを、しかいふ也云々といはれつるがごとし。史記伯夷傳に、青雲之士云々。南史に、意在2青雲1云々。淮南子に、志屬2青雲1云々などあるも、みな虚空をさして、青雲とはいへる也。 -星《ホシ》離《サカリ・ワカレ》去《ユキ》。 宣長云、青雲之星は、青天にある星也。雲と星と、はなるゝにはあらず。二つの離は、さかりと訓て、月も星も、うつりゆくをいふ。ほどふれば星月も次第にうつりゆくを見たまひて、崩たまふ月日の、ほど遠くなりゆくを、かなしみ給ふ也云々といはれつるがごとく、王勃勝《(マヽ)》王閣詩に、物換星移幾度v秋云々。杜牧詩に、經2幾年月1換2幾星霜1云々などある、星の字も、年月の事なり。離を、さかりとよむ事は、上【攷證一上四十七丁】に見えたり。月牟《ツキム》の、牟は、毛の誤り也とて、考には月毛と直されたれど、牟《ム》と毛《モ》と音かよへば、牟を、もとよまん事論なし。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 〔向南山《キタヤマニ》。陣雲之《タナビククモノ》。青雲之星離去《アヲクモノホシサカリユキ》。月毛離而《ツキモサカリテ》〕 〇向南山《キタヤマ》は、北山《キタヤマ》なり、意を得て書る字なり、西渡《カタブク》丸雪《アラレ》青頭鷄《カモ》など書る類なり、 ○陣雲之《タナビククモノ》は、青雲をいはむためなり、さて青雲は、たゞ天《ソラ》のことにて、たなびくとはいふまじけれど、雲といへるちなみに、たなびく雲の云々、といひつらね給へるなり、 ○青雲之《アヲクモノ》云々、本居氏云、青雲之星は、青天にある星なり、雲と星とはなるゝにはあらず、二ツの離は、さかりと訓て、月も星もうつり行をいふ、ほどふれば、星月も次弟にうつりゆくを見賜ひて、崩給ふ月日のほど遠く成行を、悲み給ふなりと云り、(岡部氏が、后をも臣をもおきて、神あがりませるを、月星にはなれて、よそに成行雲に譬賜へり、と云るはいかゞ、) ○月毛離而《ツキモサカリテ》(毛ノ字、舊本には牟と作り、今は類聚抄に從つ、但し五ノ卷に、多布刀伎呂可儛《タフトキロカモ》、貞觀儀式宣制に、在牟可止奈无《アラムカトナモ》、新撰萬葉に、郁子牟鳴濫《ウベモナクラム》、また老牟不死手《オイモシナズテ》、また音丹佐牟幡似重鉇《コヱニサモハタニタルカナ》、また風牟間南《カゼモトハナム》、また松葉牟曾譽丹吹風者《マツハモソヨニフクカゼハ》、延喜六年書紀竟宴ノ歌に、無止女佐理世波《モトメサリセバ》、また爾己禮留多見无《ニゴレルタミモ》などあれば、儛無无牟を、毛に通用ることもありしなるべし、古代の平假名に、かならず毛なるべき所を、んとかける事多し、んは无のなだらかになれるにて、これも无を、毛に通ハシ用ひし、一ツの例なり、) は、月も遠ざかりてなり、月とは、月次の月をいふ、 ○御歌意は、崩御《カムアガリ》ましゝは、きのふ今日のことゝ思ふに、いつしか星うつり、月日も遠ざかりて、次第《ツギツギ》に久しく成行めれど、なほ哀悲の心は、うすらぐよしもなくて、いとゞ堪がたく思はるゝ、とのたまふにや、此ノ兩首、岡部氏もいへりし如く、口風いかさまにも、こちこちしく聞えたり、持統天皇の御製のふりにあらず、 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 檜嬬手 | 向南北《アマノガハ》、陣雲之《タナビククモノ》、青雲之《アヲグモノ》、星離去《ホシサカリユク》、月毛離而《ツキモサカリテ》。 ●「向南北」今本北ヲ作リv山ニて、きたやまにと訓みたれど、二三句の蒼天を云へれば、山にたなびく雲にあらず。たとひ、此句向v南《ムカヒミルニ》として、よし野山とよむとも、山に棚引く雲としては、蒼天《アヲグモ》と云ふに續かず、句を妨げて害あり。故に古本又由阿本等に、向南北陣雲とある五字の意を、つらつら考るに、今俗に天漢《アマノカハ》と云ふもの、初めは東西に亘り、九十月より南北に向ひて、實に、一陣の雲とも云ふべきものなれば、初二句を合せて、あまのかはたなびくくもとはよみつ。漢國にて天漢・銀河など云ふも、即比事なるを、あまのかはと訓み來つるも、久しき事なりければ妨げなし ●「青雲之、星離去」蒼天の星と云ふにて、かの銀河と云ふものゝ白ケたるを、姑《シバラ》く陣雲《タナビククモ》とは云へど、實は蒼天の星群なれば、行道の轉じゆくを離《サカル》と云ふ也。さて蒼天を青雲と云ふは、蒼隈《アヲクマ》にて、空を累ねて遠く見る故に、蒼々と見ゆるなれば、隈《クマ》と云ふ。久萬《クマ》は古利《コリ》にて、氣の凝りたる也。祈年祭祝詞に、青雲能靄極《アヲクモノタナビクキハミ》十三【二十九】青雲之|向伏國乃《ムカブスクニノ》十六【二十九】伊夜彦《イヤヒコ》のおのれ神さび青雲の田多引日《タナビクヒ》すら、こさめそぼふる」此等皆晴天の空を云へり ●「月毛離而」こは空の月にはあらず。月次《ツキナミ》の月の遠ざかりて星の行道の轉じゆくよし也。按ふに此《コ》の間《ホド》は陰陽師の行はれそめつるさかりなりければ、彼の人死ねば、天の星となると云ふことを、女心に信じ給ひて御心あてに、御魂の星は此星ぞと、銀河の中に見とめて其夕べより慕ひましけんを、月比《ツキコロ》の經ゆくまゝに、其星の遠ざかりゆくを歎き給ふなるべし。是にて一首の意は察すべし。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 口訳 | 神南備《カムナビ》に天霧ひつゝ、青雲の星|離《サカ》り行き、月も離りて 神南備山に、眞黒に霧が棚引いて、その爲に、星も散り散りに、見えなくなり、月も遠く見えなくなつてしまつた。 (何ととりとめたことのない悲しみを、天體に託して歌はれたのである。) |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 北山に たなびく雲の 青雲の 星さかりゆき 月もさかりて 向南山《キタヤマニ》 陣雲之《タナビククモノ》 青雲之《アヲクモノ》 星離去《ホシサカリユキ》 月牟離而《ツキモサカリテ》 天子樣ガ崩御ノ後、何時ノ間ニカ、(向南山陣雲之) 大空ノ星モ移リ行キ、月モ移ツテ行ツテ月日ガ大分經ツタ。シカシ私ノ胸ノ中ノ悲シサハ少シモ滅ジナイ。 ○向南山《キタヤマニ》――向南をキタとよむのは義訓である。北山は山の名ではない。 ○陣雲之《タナビククモノ》――陣は陳に作る本もある。この二字は常に相通じて用ゐられてゐるから、どちらでもよい。布列の意である。この句をツラナルクモノとよむ説があるが、雲に列なるといふのは、普通でないから、タナビクの方がよい。卷十六に青雲乃田名引日須良霖曾保零《アヲクモノタナビクヒスラコサメソボフル》(三八八三) とあるから、猶更である。陣の字は本集中他に見えぬ字である。陳はチの假名に用ゐられてゐる。上の二句は青雲之《アヲグモノ》の序詞。 ○青雲之《アヲグモノ》――青空説と白雲説と二つあつて、いづれとも決し難い。古事記に「青雲之白肩津《アヲクモノシラカタノツ》」として、白の枕詞に用ゐてあるのは、白は著《シル》しの意で青空の鮮かなことに言ひかけたのだと宣長は言つてゐる。祈年祭祝詞に「青雲能靄極白雲能墜坐向伏限《シラクモノタナビクキハミシラクモノオリヰムカブスカギリ》」とあり、卷十三には白雲之棚曳國之青雲之向伏國乃《シラクモノタナビククニノアヲクモノムカブスクニノ》(三三二九) とある。卷十四には安乎久毛能伊氐來和伎母兒安必見而由可武《アヲクモノイデコワギモコアヒミテユカム》(三五一九) といふやうな用例もある。これらから論ずれば、どちらにもなるので、新考の青雲はブリユーでなくペールであると言ふ説は、最も新説であらうが、卷十六の青雲乃田名引日須良霖曾保零《アヲグモノタナビクヒスラコサメソボフル》(三八八三) などは、どうしても、晴天でも小雨が降るといふ意でなければならぬと思ふ。もし、この青雲を、白雲の薄いペールの雲とするならば、さういふ雲を後世でも何とか呼んだであらうが、その所見が更に無い。又青雲を白い薄雲とするならば、快晴の場合は、古代人は何といつて、それを讃へたらう。これも一寸見當らぬやうである。天原雲無夕爾《アマノハラクモナキヨヒニ》(一七一二) といふやうな言ひ方もあるが、青雲のたなびく空といふ語が用ゐられるのが常であつたのではあるまいかと思はれる。扨この歌では青空にある星と下につづくのである。 ○星離去月牟離而《ホシサカリユキツキモサカリテ》――離をサカリとよむのは、一五〇に述べた通りだ。牟は毛の誤。正辭が牟をモとよむのだと言つたのは僻論であらう。本集には牟をモとよんだ例は他にない。星を新考に日毛の誤としたのはよくない。 〔評〕月日の經つのを月星の移るを以てあらはしたのは、純日本思想ではないやうだ。支那の陰陽説などの影響があるやうに思はれる。考にはこの二首は持統天皇の御製の風でなく、こちごちしい歌だといつてゐるのは、予も同感である。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 北山に たなびく雲の 青雲の 星|離《さか》り行き 月を離りて 向南山《キタヤマニ》 陳雲之《タナビククモノ》 青雲之《アヲグモノ》 星離去《ホシサカリユキ》 月矣離而《ツキヲサカリテ》 【譯】北山に續いている雲の青雲が、星を離れ行き、月をも離れて、大空に向かうことである。 【釋】 向南山 キタヤマニ。向南山は、義を以つて北山に當てる。天武天皇の明日香の眞神が原の山陵は、南面しており、南方からこれを見そなわして詠まれたのであろう。 陳雲之 タナビククモノ。陳は細井本に陣に作つている。陳陣は、もと同字であつて、義においては同じである。陳は玉篇に「列也、布也」とあるに依つて、雲についていうので、タナビクと讀むが、ツラナルとも讀まれる。意は御陵の山にたなびいている雲である。 青雲之 アヲグモノ。アヲグモは、青天をいう。 「アヲグモノタナビクハミシラクモノオリヰムカブスカギリ」(祈年祭祝詞)、 「シラクモノタナビククニノアヲグモノムカブスクニノ」(卷十三、三三二九)、 「アヲグモノタナビクヒラコサメソボフル」(卷十六、三八八三)などがある。 たなびく雲の青雲とは疊語で、同じ雲である。青雲ノ、下の句に對して主格を成している。 星離去月矣離而 ホシサカリユキツキヲサカリテ。 ホシサリユクツキヲハナレテ(神) ―――――――――― 星離去月乎離而《ホシサカリユクツキヲハナレテ》(類) 星離去月牟離而《ホシワカレユキツキモワカレテ》(西) 星離去月牟離而《ホシハナレユキツキモハナレテ》(童) 星離去月牟離而《ホシサカリユキツキモサカリテ》(玉) 日毛離去月毛離而《ヒモサカリユキツキモサカリテ》(新考) 星を離れてゆき、月を離れてというは、竝立の云い方で、星や月を離れてということになる。意は、青雲が星や月を離れて天空高く昇るというので、天皇の神靈についていうのであろう。但し訓解ともに諸説が多いのは、結局一通りでは解釋に苦しむからである。星を日毛の誤とする新考の説は、通りがよい。 【評梧】この歌、以上の如く解しておいたが、これも難解の歌で、正しい解釋を知らない。大陸思想の影響を容れているともいわれるが、それも確でない。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 北山につらなる雲の青雲の星|離《さか》りゆき月も離《さか》りて 〔譯〕 北山に連なつてゐる青空の、星も移り、月も移つてゆく。 〔評〕 この歌も異説の多い歌であるが、右のやうに解いた。明け暮れ眺め給ふ北山、それも恐らく御陵の方角であらうが、そこに見られる星、月の移つたことを御覽になつての詠歎で、これをただ萬物の轉變したといふ概念的ないひ方と見るべきではなく、見るもの聞くものにつけて、御在世の時を懷しまれる御心持とし、大らかで美しい自然描寫で、「月も離りて」といひさしてをられる、深い歎きを味はひたいと思ふ。 〔語〕 ○北山 山の名ではない。北方の山の意。 ○青雲 白雲の義といふ説もあるが、「青雲のたなびく日すらこさめそぼ降る」(三八八三)などの用例から見て、青天、青空の義とする説に從ふ。 〔訓〕 ○北山 白文「向南山」で、檜嬬手は「向南北」の誤とし、「アマノガハ」と訓み、人が死ねば魂は星となるといふのを信じて、銀河の中の或星が、月の經つにつれて次第に動いて行くと解してゐるのは珍しい解ではあるが、從ひかねる。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 向南山 陳雲之 青雲之 星離去 月矣離而 キタヤマニ タナビククモノ アヲクモノ ホシハナレユキ ツキヲハナレテ 北山にたなびく雲の青雲の星離れゆき月を離れて 【口譯】 北山にたなびひてゐる雲の、その青雲が、星を離れて行き、月をも離れて-大空高く飛び去るやうに、我が大君の御霊は神去り給ううて-。 【訓釈】 -北山にたなびく雲の青雲の- 原文「向南山」を類聚古集(十四・六) にカムナミヤマとし、紀州本にカムナヤマとある他は諸本キタヤマと訓んでをる。向南風を北風といひ、山の南を山陽といふ事はわかるが、向南山といふ表現は少しおちつきかねるやうに見える。玉の小琴追考に「向南は誤字には有ざるか、こは山の名なるべき也。」といひ、恵岳の選要抄では北では月が見えないといふ理由で「明日香の都より南にあたる葛城山は南向にて南おもての山にて明日香のかたはうら也」と云つて、カツラキニと訓んでゐるが、その訓によつて金子氏は天武天皇、日並皇子の陵墓の方角の山としたなど、向南山をキタヤマと訓む事に不安をもつての事かとも考へられる。しかしこの用字については小島憲之君が「毛詩などにも見える如く南は明るい陽(ヤウ)を北は暗い陰(イン)を示し、顔延年の宋文皇帝元皇后哀策文(文選哀下) の中に、『南背2国門1、北首2山園1』と見えるのも単に対句としての南と北の対比だけではなく、北に陰を示してゐるのである。つまり『向南』は北であり、同時に北と対比の南をも出してハツキリ陰なる北を出して来たわけで」(「萬葉人の庖厨に漢籍あり」国語・国文 第廿二巻第七号、昭和廿八年七月) と述べられてゐるやうに、向南山と書いてキタヤマと訓ませ、どこにかかる雲も同じであるが、特に陰を示す北山にたなびく、と云つたのである。たなびくの原文流布本に「陣」とあるが、金澤本その他の写本多く、「陳」とある。玉篇に「陣」は「本作レ陳」とあり、「陳」 は「列也布也」 とあつてもと同字であり、金澤本・類聚古集等にはツラナル、古葉略類聚鈔(四・七オ)、西本願寺本その他にはタナビクとある。「蒙」(十二・三一八八) の字をもタナビクと訓むやうに、今も、「列なる」 の義をとつてタナビクと訓む。次に青雲であるが、宣長は青空の意と解き、それに従ふ人が多い。しかし吉井巖君は当時の支那の詩文に見える青雲が空でなくて雲である事を明らかにし、本集をはじめ我が国上代の例も雲と見るべく、今の例は難解であるが、この作には特に中国文学との関連が認められるのでやはり雲と思ふという説 (「青雲攷」萬葉 第五号、昭和廿七年十月) を発表されてゐる。たとへば、 白雲の たなびく国の 青雲の 向伏す国の 天雲の 下なる人は・・・(十三・三三二九) の白雲は雲で、青雲は空だとは考へられない事であり、 大君の命畏み 阿乎久牟(アヲクム)のたなびく山を越よて来のかむ(廿・四四〇三) の青雲(アヲクムは結句のコヨテキノカムがコエテキヌカモの訛りであるやうに、アヲクモの訛りとする) が、たなびく山といふのであるから青空でない事は、吉井君もあげてゐる「白雲のたなびく山を越えて来にけり」(三・二八七) などの例と較べても明らかである。 後のものではあるが、會丹集にも、 青雲や空にたなびき渡るらん照る日のえしもさやけからぬは といふのがあり、又三大実録、仁和元年七月の條に、 天有2青雲1、自2東北1卿竟2西南1。 とあるのも、文徳実録、天安二年六月の條に、 早旦有2白雲1、自レ艮亘レ坤、時人謂2之旗雲1。 とあるのと対照して青雲が雲である事を認むべきである。これらの例は吉井君も注意されてゐるところであるが、粂川定一氏は (『大成』訓詁篇上)、高句麗本紀第一東明王三年の條に青赤、百済本紀第二古尓王二十六年の條等にも青紫の雲の現はれてゐる事を注意し、石丸雄吉氏著『雲の気象学』に「国際十種雲級一覧表」の高層雲俗稱おぼろ雲の形態及特性として、「灰色又は淡藍色を呈する巻層雲の厚い雲である」とあるを引いて、広い意味の青といへるだらうとし、更に同書に古人の用ゐた雲の占、 雲青きはその月の内に大雨あり 四方に青白き雲あれば雨なり を引用されてゐる。私が少年の頃、伊勢で夕立ちなどのあと青空の見えそめたのを「青雲が出て来た」と祖母や母から聞かされた記憶があるので、青雲を青空とする解説を一概には斥け難いのではあるが、萬葉の青雲が雲であると断ずべき事は右の諸例で十分であると思はれ、殊に今の場合「北山にたなびく雲の」とあるのだから、もし強ひて青雲を青空とする爲には、全釈の如く「上の二句は青雲の序詞」 と見なければならない。しかしそれは無理な解釈であつて、金子氏が「上の句の調子は二句で切らず三句までいひ下した詞態と見るが自然であらう」といひ、井上氏が「キタ山ニツラナル青雲ノといふべきを調の爲に今の如く云へるにて」と云つて「日下江の入江の蓮花蓮」(雄略記) などの例をあげられてゐるやうに、第二句の雲と同じものと見るべきであり、吉井君の説の如く支那文学の影響による青雲であつて、青の色そのものにあまり深く拘泥するに及ばない。さてその青雲は主語であり、「の」 は主語につく助詞である。従来の諸説多くは青雲を青空と解してゐた爲に、「空の星」「空の月」と「の」 は所有格を示すものとなり、従つて次の星と月とが主語となつたのであるが、青雲が雲だとなると「雲の星」「雲の月」 とはなり得ないからである。その事更に次に述べる。 -星離れゆき月を離れて- 「月」 を原文金澤本と紀州本とには「月矣」とあるが、類聚古集・西本願寺本その他には「月牟」 とあり、紀州本も左には「牟イ」とある。古葉略類聚鈔のみは「月毛」とある。金澤本にはこの歌訓無く、類聚古集と紀州本とにはツキヲとあり、古葉略類聚鈔・西本願寺本その他の諸本はツキモとある。古葉略類聚鈔には左にツキヲともある。これらの文字と訓との處置を考へるに、 (一)現存古写本のうち時代の古いものに「矣」とあること。 (二)「矣」 「牟」 との字訓を比較するに、「匚」が 「□[上の一の下がしんにょう]」 になつたやうな例 (一〇〇) もあつて畫の多いものから少ないものへ誤写せられるとは限らないが、「□[狭の旁と刂]」が「□[叛の扁と刂]」 に誤る例 (十一・二五一三、その他) のやうなのが普通であり、今も「矣」 が 「牟」 に誤つたと見るのが自然であること。 (三)原文は「牟」(類聚古集)、「毛」 (古葉略類聚鈔) となつてゐるにかかはらずツキヲの訓の残されてゐること。 (四)ツキモの訓は原文「毛」となつてゐる古葉略類聚鈔にはじまること。 の四点が認められ、「矣」 から 「牟」 と誤り、又 「毛」 ともなつたので、原本は 「矣」 であつたと推定する事が出来る。従来の諸家は古写本を見ず又それを軽視してツキモの旧訓を正しいとする先入観に立つて 「矣」 を 「毛」 の誤としたり、牟にモの音ある事を述べ、 (字音辨證などに牟をモと訓む例もあげられてゐるが、少なくも萬葉には他に例なく、前に引用した 「阿乎久牟」 もムであつてモではない) などしたのは本来を誤つたものであつて、「矣」 を原本の文字としてヲと訓むべきである。さて 「月を」 といふ訓を決定したとすると当然上の 「星」 には助詞が添へられれてゐないが、意は 「を」 を加へて 「星を」 として解すべきものと認められ、 「星を」 「月を」 といふ事になれば、更に上の「青雲の」 は右に述べた 「青雲」 の解とこの 「月を」 の訓と上下より支え支へられて主語たる事がいよいよ明確に認められよう。そしてその事が確認せられれば更にまた第四句の 「去」 の訓が決定せられる事にならう。「去」 の字、類聚古集、古葉略類聚鈔、紀州本の三本にユクとあり、古葉略類聚鈔の左、及び西本願寺本以後の諸本にはユキとあり、諸家の説も二つに分かれてゐる。もし星が主語とすれば 「去」 はユクと訓んだ終止形と見る事が出来る。しかし右の如く 「青雲の」 が主語と確定すれば佐伯君が 「萬葉集の助詞二種」 で述べられてゐるやうに、 「が」 「の」 の助詞は終止形ではうけないのだから、もしユクと訓むとすれば、「息にわがする」 (十四・三五三九) の場合の如く今は四段であるから形は同じであるが、連体形といふ事になり、「星をはなれゆくよ」 の意になり、「月をはなれて」 はその副詞句をなすやうな形になる。しかしこの第四、五句は、第二句と第三句とのやうに、連疊の形をなしてゐるものと見るべきだと思ふ。さうだとすれば、佐伯君の例 (『萬葉語研究』五頁) にも見えるやうに、「水手(かこ)の声よび」 (十五・三六二二) とか 「戀の奴のつかみかかりて」 (十六・三八一六) とかの例により 「青雲の星ははなれゆき月をはなれて」とならざるを得ないのである。即ち第三句以下は青雲が星を離れゆき月を離れて-といふ事になり、従来顧られなかつた考の 「后をも臣をもおきて神あがりませるを、月星にはなれtよそに成行雲に譬給へり」 といふ説がうなづかれる事になり、全註釈に 「青雲が星や月を離れて天空高く昇るといふので、天皇の神霊に就いていふのであらう。」 といふ一寸見ると理解し難いやうな言葉にはつきり同感する事が出来る事になる。かうして宣長以来多く行はれてゐた星移り月替りといふ解釈は、一応誰しも考へるところではあるが、右の如く青雲が主語とわかれば当然否定さるべきものである。 我が面の忘れむしだは国はふり嶺に立つ雲を見つつ偲はせ(十四・三五一五) 春日なる御笠の山に居る雲を出で見るごとに君をしぞ思ふ(十二・三二〇九) 雲に人の面影を偲ぶ事は集中にいくつも見るところであり、 こもりくの初瀬の山の山の際にいさよふ雲は妹にかもあらむ(三・四二八) この雲は題詞に 「土形娘子火2葬泊瀬山1時」 とあつて、火葬の煙を雲と見たものであり、天子の火葬は持統天皇にはじまるのであるから、今はただ雲に神上がります天皇の御霊を偲ぶと見るべきものである。今日の天文の常識からは、雲は地球上のものであり、星とのへだたりは論外であるが、上代人が大空に立ち登る雲を見て、星や月をも凌いで、天上無限の彼方に消え去るものと考へる事もうなづける事ではなからうか。さう考へればその雲に神去り給ふ天皇の御霊を偲びつつ星を離れ行き月を離れて-といふ事は十分了解される事であらう。原文二つの 「離」 を類聚古集、紀州本には上をサカリと訓み、下をハナレと訓んでゐるが、他の諸本多く共にワカレと訓んでゐたのを玉の小琴にサカリと改めてよ諸注殆ど皆それに従ふに至つた。しかし 「離」 の字は集中の読例としてはサカリ、サカルと訓む事が多いやうであるが、語としてはハナルといふ言葉が日常に用ゐられてをり、離をむしろハナルと訓む方が穏当と認むべき例のある事既に (一五〇) 述べた如く、特に今の場合はそこで引用した「久毛婆奈礼 (クモバナレ)」(十五・三六九一) や仁徳紀の、 山和邊に西風吹きあげて玖毛婆那礼 (クモバナレ) や丹後風土記 (釋日本紀巻十二、雄略の條所引) の、 大和邊に風吹きあげて久母婆奈礼 (クモバナレ) の 「雲離れ」 の例と同じくハナレと訓むべきものと思はれる。宣長がサカリとしたのは星や月を歳月の意に解した爲で、それならば 「益年離 (イヤトシサカル)」 (二一四) を例としてサカリと訓む事認められるが、右の述べたやうに、雲や星を眼前に見る雲や星とすれば、右の 「雲離れ」 の例こそ最も適切なものと見るべきである。 【考】 この御作に支那文学の影響ある事は訓釋の條で述べた如くであるが、それは文字の表記や語句に認められる影響であつて、この一首を貫く作意と声調とはあくまでも我が上代ぶりの姿であり、同じ作者の 「春過ぎて」 (一・二八) と相通ずるものと考へてゐる。斎藤氏も 「自分は此歌を尊敬し愛誦してゐる。『春過ぎて夏来るらし』と殆ど同等ぐらゐの位置に置いてゐる。何か混沌の気があつて二二ヶ四と割切れないところに心を牽かれるのか、それよりももつと真実なものがこの歌にあるからであらう。」 (『秀歌』) と述べられてゐる。しかし、同氏の説は大体旧訓により旧説に立つての上の鑑賞であるが、私は右に解き来つたやうな訓釋の上に立つてこそその批評は適切を加へるのではないかと考へるのである。 雨降れば北にたなびくあま雲をきみによそへてながめつるかな(貫之集第九) の作が古今六帳 (一「雲」) には第三句 「白雲を」 として載せられ、代匠記にもそれが引用せられてをり、一つの参考となる歌であり、今の御作の影響も考へられないではないが、貫之集のものは 「こしのかたなる人にやる」 と詞書があつてその作意は全く別のものであると共に、今の御作の風格はかうした作と較べる事によつて一層その面目を発揮するであらう。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 向南山 陳雲之 青雲之 星離去 月矣離而 北山にたなびく雲の青雲の星離り行き月を離れて 向南山 (キタヤマニ) 陳雲之 (タナビククモノ) 青雲之 (アヲクモノ) 星離去 (ホシハナレユキ) 月矣離而 (ツキヲハナレテ) 【注】 〇北山に 原文 「向南山」。古葉略類聚鈔にキタヤマニ、金澤本にキタヤマノ、類聚古集にカムナヒヤマとする。代匠記にもキタヤマノと訓んだが、童蒙抄および万葉考にはキタヤマニとある。向南山をキタヤマと訓むことに疑義も出されてきたが、小島憲之 「万葉人の庖厨に漢籍あり」 (国語国文昭和二十八年七月) に、文学表現の上で 「向南」 としたのは崩御と関係があろうと述べて、「これは毛詩などにも見える如く、南はあかるい陽を示し、その反対に北は暗い陰を示す。顔延年、宋文元皇后哀策文 (文選五八) の中に『南背(ソムキ)2国門1,北首(ムカフ)2山園1』(寛文版訓) とみえ、葬車の悲しくみささぎに向ふ描写を述べてゐるのは、単に南と北との対比ばかりでなく、北に墓処としての陰を示してゐる『向南』は北であり、文字によつて北と反対の南を表し、陰なる北を明確に示す」 (『上代日本文学と中国文学』中巻に収載) と、漢籍に典拠のあることを指摘した。その後の注釈書も多くこの訓による。「陳雲」 「青雲」 などと共に漢籍を踏まえた表現であることは確かだろう。しかし右にあげられた哀策文の例が適当かどうか、問題は残る。作歌の場所について、武田全註釈に、「天武天皇の明日香真神が原の山陵は、南面しており、南方からこれを見そなわして詠まれたのであろう」 と言う。天武天皇の殯宮は、朱鳥元年九月十一日に 「南庭」 に設けられているが (書紀)、この歌の 「向南山」 はその殯宮の地を指すのでも、またそこから望んでのことでもなく、持統二年冬十一月に大内陵に葬った後、宮殿からごらんになって詠まれたとするのである。山田講義に 「按ずるに、こは恐らく南方よりその御陵所の方を眺めてよまれしならむ。山科(ママ)御陵の地勢よくこの語にあてはまれり。」 と記しているのは、武田説の先蹤である。なお、岸俊男 「古代(2)」 (『明日香村史』上巻) に「 向南山」をキタヤマと訓むことに疑問が記され、明日香の神南備山を言うのではなかろうかとされており、また講談社文庫本にも向南をキタと訓む点に疑義を提し、カムヤマの訓を付している。ただし、それらによってカムヤマあるいはカムナビ (口訳)・カムナビヤマなどと訓むとすれば、なおさら「向南山」 の文字面を離れると思われる。講義に、「『向南』二字を以て一語として『キタ』にあてたるにあらず、『向南山』三字を以て一語として直ちに『キタヤマ』の義に用ゐたるなるべし。南に向へる山は即ち北山に外ならざればなり」 と記すのが、簡潔に要点を押さえた発言と思われる。 〇たなびく雲の 原文 「陳雲」を細井本に 「陣雲」 とする。他の諸本に 「陳」 とあるのによるべきだろう。陳はもと陣と同字であり、玉篇に 「列也、布也」 とあり、万象名義にも 「列、故、処」 の注を見る。類聚古集・紀州本の付訓にツラナルクモノとあるのは、そうした陳の字義によるらしい。江戸時代以後の諸注の大部分がタナビクと訓むが (口訳にはアマギラヒツツとする)、その理由は、雲が連なると言った例がなく、タナビクの例は多く見られることにある。茂吉『秀歌』に、ツラナルと訓み、 「この方が型を破つて深みを増して居る」 と記しているが、やはりタナビクの方が穏やかだろう。周の廋信の擬詠懐二七首に 「陳雲平不動、秋蓬巻欲飛」 と見えるように、これも漢籍による文字で (小島前掲書)、「平不動」 の状態が邦語のタナビクに近いのであろう。ノは同格の助詞。 〇青雲の 青雲を、白雲と見る説 (万葉考・略解・新考など)、青空と見る説 (玉の小琴・古義・美夫君志・講義など)、彩旗と見る説 (野雁新考) などがあったが、雲と見るのが正しい (吉井巌「 青雲攷」万葉五号)。それも色のある雲であろう (小島前掲書)。ノは主格の助詞。 〇星離れゆき 原文 「星離去」 を旧訓ホシワカレユキと訓んだが、童蒙抄にハナレユキ、万葉考にハナレユクとし、宣長 (玉の小琴) は、サカリユキと改めた。上句の 「青雲の」 が主語で、「離去」 は述語であり、離は前 (一五〇歌) にサカリと訓む例があったが、ここは澤瀉注釈に記すように、「大和辺に西風(にし)吹きあげて玖毛婆那礼(クモバナレ)」 (仁徳紀歌謡) と同じく、ハナレユキと訓むのがふさわしい。 〇月を離れて 原文 「月矣離而」。「矣」 を西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本などに 「牟」 とするが、金澤本・紀州本には 「矣」 とあって、矣から牟へ誤写されたことが考えられる。「牟」 は、ムの音仮名として多用され、万葉集以外にも推古期遺文・大宝戸籍・養老戸籍・古事記・日本書紀・風土記などほとんどの上代文献に見うるものであるが、この歌にムでは合わない。また、モの用例は見られない (日本霊異記下巻第二十四に「儻、古戸牟良」の注があり、これをトモラと訓むという説もあるが、) これはトムラで、牟はムの仮名と考えられる。そうした点からも、金澤本・紀州本によって 「矣」 を原字とすべきである。青雲が、月を離れて、の意。 【考】 雲と天皇の霊 「向南山」が北山で、天武の大内陵のある所を指すとすれば、その上にかかる青雲の・星・月を離てゆくのに託して、天皇の霊の遠ざかりゆく悲しみを歌ったものと思われる。万葉考に 「后をも臣をもおきて神あがりませるを、月、星にはなれてよそに成行雲に譬給へり」 と言う。古代の人にとっては、立ちのぼる雲、霧・煙などは単なる自然現象ではなく、霊力を有するもの、ないし霊力や霊魂の発現し、活動する姿として観念されたのである。そのことは、古代説話・考古学的遺物・仏教美術などによって知ることができる (土橋寛『古代歌謡と儀礼の研究』)。天皇の霊の発現として青雲が見られているのであり、「星」・ 「月」 は臣・后とを象徴していると考えるべきであろう。北山を離れた雲は、星を離れ、月を離れて天高く上昇して行くのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 新大系 | 向南山 陳雲之 青雲之 星離去 月矣離而 キタヤマニ タナビククモノ アヲクモノ ホシハナレユク ツキヲハナレテ 北山にたなびく雲の青雲の星離れ行く月を離れて 【脚注】 初句の原文 「向南」、第二の原文 「陳雲」、第三句の原文 「青雲」 は、六朝時代の漢籍所見の語。歌の意味、特に下二句が分かりにくい。 「衆星は月をその主と為す」 (大樹緊那羅王所問経二) という。何か関係を求め得るであろうか。一応、右のように訓読・口語訳して、後考に俟つ。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 向南山 陳雲之 青雲之 星離去 月矣離而 キタヤマニ タナビククモノ アヲクモノ ホシハナレユキ ツキヲハナレテ 北山にたなびく雲の青雲の星離れ行き月を離れて 【頭注】 〇北山- 原文 「向南山」 の 「向南」 は南を向く意から北を表わした義訓。死者を北方に葬り、その首を北に向けるのは古代中国の習俗 (『礼記』檀弓下)。これによって書いたか。 〇青雲- 漢籍から借りた語。 〇星離れ行き月を離れて- 皇后や皇子から離れて天皇が崩じたことを、雲が星や月を離れて遠くへ去って行ったように述べた隠喩。この下に、行くことよ、の意が省かれている。なお、『文選』江賦に 「星離」 の語が見え、その 「離」 は、つらなる意と思われる。あるいはそれと関係があるか。 |

||||||||||||||||||||||||||||

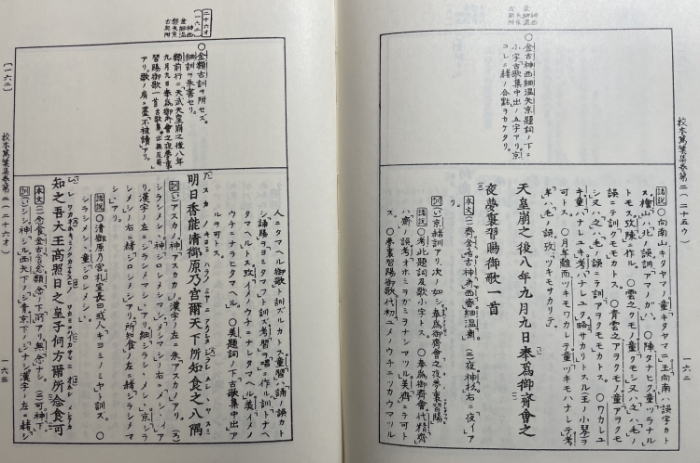

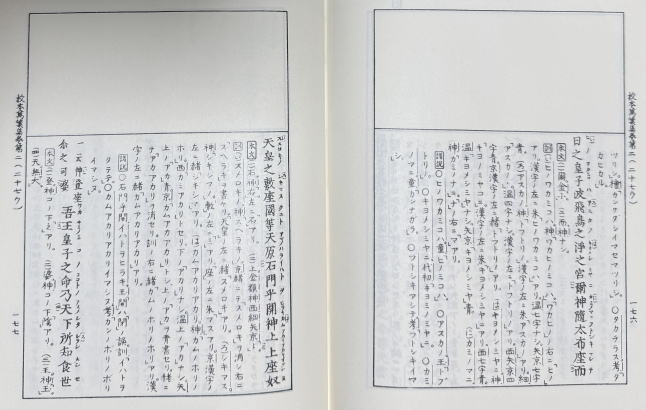

| 巻二162 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集

|

||||||||||||||||||||||||||

| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 清御原乃宮 | 注釈 | 天武天皇の皇居。 【澤瀉注釈巻一第二二より】 天武紀元年九月の條に 「庚子(十二日) 詣2于倭京1而御2嶋宮1。癸卯(十五日)自2嶋宮1移崗本宮1。是歳、營2宮室於岡本宮南1。即冬遷以居焉。是謂2飛鳥浄御原宮1。 」 とあつて、壬申の乱平ぎて大和へ帰られ、間もなく造営せられたところであり、前に述べた岡本宮の南にあたり、喜田貞吉博士が明日香村の飛鳥小学校の附近とせられたのに従ふべきものと思はれる。即ち雷岡の東である。高市村上居(ジヤウゴ) の地とする説はあたらない (『帝都』七六頁-七九頁参照)。古事記の序文には 「飛鳥清原大宮」 とある。元暦本には 「御」 の字がないが、右に朱筆で加へられてをり、元暦本書写の際に脱し、校合にあたり加へたものと思はれる。「宮」 の下、目録には 「御宇」 の二字あり、他の例によれば、あるべきところであるが、現存の諸本にはない。ただ元暦本には 「天武」 の二字があり、その右に赭で 「御宇」 とある。 「天武」 の文字は他の例にも違ひ、元暦本だけの異であるからまぎれ入つたものと思はれるが、 「御宇」 の二字も現存の諸本の書写せられた頃には既に脱してゐたものと考へられる。 「明日香浄御原宮」 は持統天皇八年まで皇居となつてゐたが、「浄御原宮 (御宇) 天皇代」 とは天武天皇の御代の意である。 |

|||||||||||||||||||||||||||

| 諸注引用 | 管見 | 鹽けのみかほれる國 鹽けとは、鹽のいげなり。鹽ぐもりとて、海のくもるをいふ。けふりに似たれは、かほれるとはいふ也。鹽けたつあら礒ともよめり。日本紀こ、伊弉諾尊曰、我所生之國、唯有朝霧而薫滿之哉とのたまふといへり。きりも、けふりににたれは、かくいへり。 味凝《アヂコリ》のあやにともしき よきことの集りよれるを、味凝といふ。あやは、にしきなとにをり付たる紋をいふ也。うつくしく目につける紋は、みたらぬ心にて、ともしきとはゆふ也。見《ミ》のともしき、聞《キヽ》のともしきとよあるも、見たらず聞たらず也。 |

|||||||||||||||||||||||||||

| 拾穂抄 | 天皇|崩後《カミサリテ》八年九月九日|奉為《ヲホンタメニセン》御齋會《ヲカミノ》夜ノ夢ノ裏《ウチニ》賜《タマフ》御歌一首 出2古歌ノ集ニ1 あすかのきよみはらのみやにあめの下しらしめしゝやすみしるわかおほきみの高てらす日のわかみこはいかさまにおほしめしてか神かせのいせのくにゝはおきつもゝなひきし波にしほけのみかをれるくにゝあちこりのあやにともしきたかてるひのみこ 明日香能清御原乃宮尓天下所知食之八隅知之吾大王高照 (たかてる) 日之皇子何方尓所念食可神風乃伊勢能國者奥津藻毛靡足波尓塩氣能美香乎礼流國尓味凝文尓乏寸高照日之御子 あすかのきよみはら 天武の宮古也 御齋會《ヲカミ》追善なり 高てらすひのわかみこ 天武帝をさして申也 しほけのみかをれる国 八雲御抄には |しほけのうまいかをれる《塩氣能美香乎礼流》国は伊勢国也云々是古点にや見安云しほけは塩のいき也愚案塩曇とて潮の燻薫る心也あちこりは美味の集る心也国をほむる詞也見安同義 あやにともしき あやにくに戀したふ心也 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 代匠記 | 天皇崩之後八年九月九日奉爲御齊會之夜夢裏習賜御歌一首 持統紀を考るに此事見えず、習賜とは帝の御夢ごゝに御みづから誦習したまふか、又賜の字の心を思ふに先帝の神靈の帝の御夢に入らせたまひて、此歌を奉られて誦習せしめ給へるか、第十六に夢裡作歌の注に云、右歌一首忌部首黒磨夢裡作2此戀歌1贈v友、覺而不誦習如v前、今の習賜此に同じ、齊は齋に作るべし、官本注して云、古歌集中出、 明日香能清御原乃宮爾天下所知食之八隅知之吾大王高照日之皇子何方爾所念食可神風乃伊勢能國者奥津藻毛靡足波爾鹽氣能味香乎禮流國爾味凝文爾乏寸高照日之御子 《アスカノキヨミハラノミヤニアメノシタシラシメシヽヤスミシシワカオホキミノタカテラスヒノワカミコハイカサマニオホシメシテカカミカセノイセノクニヽハオキツモモナヒキシナミニシホケノミカヲレルクニヽアチコリノアヤニトモシキタカテルヒノノミコ》 高照日之御子、【官本更點、云、タカテラスヒノミコ、】 靡足は今按ナミタルとも讀べし、塩氣ノミカヲレル國とは即上の伊勢なり、神代紀云、伊弉諾《イザナギノ》尊ノ曰、我|所v生《ウメル》之國ニハ唯有2朝霧1而薫滿之哉、神樂歌云、伊勢嶋や海人のとねらが燒|火《ホ》の氣、をけをけ、燒火の氣、いそらが崎にかほりあふ、をけをけ、此集第九人丸集歌云、鹽氣立荒礒《シホケタツアライソ》にはあれど云云、今案此下に落句あるべし、香乎禮流の乎は保なるべきを同韻なれば通せるか、若は草案にて矢錯せるか、味凝はあやと云んためなり、第六にもよめり、別に注す、高照罵は官本の又の点に上とおなじくタカテラスと和せるに從ふべし、此御歌も亦何事にかと心得がたし、今試に釋すべし、此は壬申の亂あるべき事を太神宮かねて遙に知食て御みづから天武天皇とならせ給ひ、或は末社の神等を降させ給て天皇となし參らせ給へるが、事成り世治て後誠に崩じ給ふにはあらで神靈の伊勢へ皈らせ給ふ意か、天武紀云、丙述旦於2朝明《アサケノ》郡ノ迹太川《トホカハ》邊1望2拜天照太神1、此卷の下に人丸高市ノ皇子ノ尊ノ殯宮を悼て作らるゝ歌に云云、此等にて知べし、其外古事記の序天武紀の神託卜筮等誠に天の縱《ユル》せる帝なれば、必ず神の化現なるべし、懷風藻の大友ノ皇ノ傳ノの皇子の夢を記せるこそ少天皇をほめ申さぬ意なれど、大友ノ皇子葛野ノ王の傳を殊にゆゝしく書て、撰集も寶字年中なれば、疑らくは彼時の文者淡海眞人三船の撰にて、先祖の事とて筆を振はれければ、家に深く藏されける故久しく世にも弘まらで、遙に後に出たるにや、凡不測なるを神と云へば、權迹を以て輙く論ずべからず、若事迹を堅く執せば、應神天皇|甘美《ウマシ》内宿禰讒を信じて武内宿禰を殺さんとし給へり、これ神の定給へる胎中天皇に叶はざるに似たり、神代も亦然り、儒道佛道などによらば違る事あるべし、水火相せまれば互に爭て婦姑の如くなれど、其牲天地に在て増減なし、唯凡慮を捨べし、かをれる國にと云下に句の脱たらむと申は、終りの二句は上の高照日のみこを再び云てほめ申詞にて、いかさまに思召てかと云より此方を收拾する詞なければなり、若はあやに乏しきと云所句絶にて、上を收拾して高照日のみこの一句を立て上を呼返して稱嘆し奉るか、後の人定むべし、天武の御歌にて御みづからかく勅すとも違べからず、 |

||||||||||||||||||||||||||||

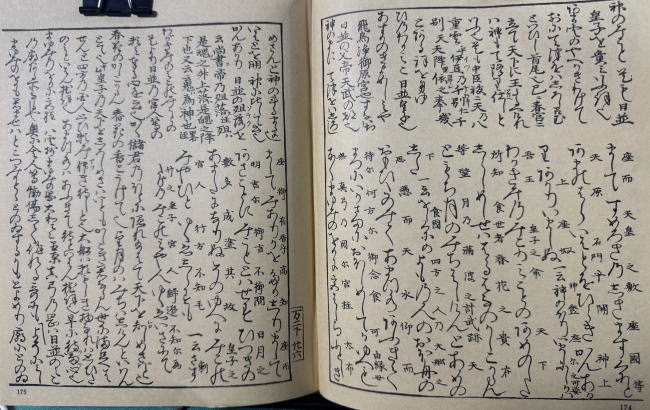

| 童子問 | 天皇崩之後八年九月九日奉爲御齋會之夜夢裏習賜御歌一首 童子問 此歌の前がきの内、習の字心得られず。いかゞ。 答 疑問ことわりいやつこ也。習は誤字なるべし。賜の字もうたがひなきにあらず、異本を得て改正すべし。 明日香能清御原乃宮爾天下所知食之八隅知之吾大王高照日之皇子何方爾所念食可神風乃伊勢能國者奧津藻毛靡足波爾塩氣能味香乎禮流國爾味疑文爾乏寸高照日之御子 童子問 此御歌詞もいひたらぬ句のみおほく、意も得がたし。先生賢按義も訓も有にや。 答 此御歌には強て異訓有べくもみえず、異義の僻案もなし。只疑らくは、何方爾所念食可とある句の下に脱漏有て、崩御なりし句有べくみゆる也。しからずば只此何方爾所念食可といふに、崩御なりしことをこめてみるべし。夢裏の御歌なれば、詞もとゝのほらずいひかなへ給はぬことも有とみるべし。四言一句のあるも古語のまゝにて、しひて御詠の作骨有べからねば、大概歌の意きこえば可なるべし。 童子問 伊勢能國者の五字をいせのくににはとよみ來れり。國にはといへば、始終のてにをは聞得がたし。いかに。 答 いせのくにはとよむべし。六言にては、例の七言に口なれたれば、ことたらぬ故に、くにゝはとよみ來れるなるべし。疑問のごとく、國にはとよみては義かなはぬ也。 童子又問 靡足波爾、此四字なびきしなみにとよみ來れり。可v然や。 答 足はあしの訓を上略して用ゐたるといふべけれども、過去のし義かなひがたし。なびける波にとよむべし。足はたるとよむ下の言をとれるなるべし。 童子問 鹽氣能味、此四宇しほけのみとよみ來れり。かゝるべきや。 答 鹽氣と書て義訓有べき古語もなければ、先訓にまかすべし。しかれども氣を濁りて訓べき歟。俗言にもいげといふこと有。鹽のいげとみるべし。しからばもし鹽氣をゆげと訓て、ゆげのうまくとよむべき歟。 童子問 味疑文爾乏寸といふ句、其意得がたし。先生賢按の訓も義もあらずや。 答 これは僻案の訓義あり。味凝をあぢこりとよみ來る事義不v通、うまごりとこを濁てよむべし。うまとは古語に稱美の辭に用ゐる例すくなからねば也。こりはおりにて、文といはん冠辭にうま織の文とうけ給へる語なるべし。あやにともしきははなはだめづらしきと稱する詞にて、日を尊稱の辭なるべし。世に希有なるものはめづらしきと稱する古語なれば、此大王は日の神のみ子と稱し奉る意なるべし。されば歌の惣意は、清御原の宮に天下をしろしめしたる君の、いかさまに覺しめしてか、天下をしろしめさずして、天宮にはかへりたまふことぞといふ御歌とみる也。神風の伊勢國より下は日神の鎭座の御國なれば、皆日神のまします、國を尊稱したる詞にて、高照日のみこといひて、此日のみこいかさまにおぼしめしてか、伊勢の國にもましまさず、天宮には上り給ふ事ぞといふ御歌の意なるべしとみる也。此外に御意有ての御歌かはしらず、只御歌の詞にすがりてみずして、詞を添へ加へていはゞ、いかやうのことにもなりぬべけれど、古葉を釋するは只詞の有にしたがひて、牽強附會をさくるを正義の釋とす。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 天皇崩之後八年九月九日奉爲御齊會之夜夢裡習賜御歌一首 すめらみこと、かみあがりたまふてのち、やとせながつき九日、おほんためのみをがみのよ、ゆめのうちによみ給ふみうたひとくさ 天皇 天武帝也 崩之後八年九月八日 日本紀卷第卅持統天皇七年九月丁亥朔云々、丙申爲2淨御原天皇1設2無遮大會於内裏1云々。此外八年九月に齊會を被v行し事紀に不v見。此時の御齊會のことなるべし。尤崩御の年より八年にあたる故、後八年としるせる歟。又九日とあれども持統紀を考ふれば、十日にあたるなり。しかれば九日夜のみゆめに見給ふを、九日としるせる歟。御忌日は九月九日也 御齊會之夜 饗僧拜佛誦經施物等を賜ふて佛事を被v行し義也 夢裏習賜 此習の字難2心得1。誦の誤りなるべし。よつてよみ給ふと點をなせり 明日香能淨御原乃宮爾天下所知食之八隅知之吾大王高照日之皇子何方爾所念食可神風乃伊勢能國者奧津藻毛靡足波爾鹽氣能味香乎禮流國爾味凝文爾乏寸高照日之御子 あすかの、きよみはらに、あめのした、しろしめしゝ、やすみしゝ、わがおほきみ、たかてらすひのみこ、いかさまに、おぼしめしてか、かみかぜの、いせのくには、おきつもゝ、なびきしなみに、けぶりのみ、かをれるくにゝ、うまごりの、あやにとぼしき、たかてるひのみこ 明日香能淨御原乃宮爾 天武天皇の御在世の皇居の地宮殿の義を云たる義也 高照日之皇子 前にも度々注せるごとく、天照大神より御正統のひつぎをうけ給ふすめらみこと故、直ちに日神のみこと云義也。此歌には別而日のみことなくてはかなふまじき御歌也 鹽氣能味 古本印本ともにしほけのみとよめり。しかれども鹽の氣のたつは、けむりのごとくなるものにて、水のけむりなどゝ古詠にもよめば、鹽氣の二字義則にけむりとはよむなり。波のたつときは煙のたつにひとしく見ゆれば、なびけるなみにけむりのみとつゞけたると見えたり 香乎禮流國爾 かをれるは薫る義也。今通例にはかほると書けども、薫るのかなはを也。かほるとほの字を書たる證明不v見。よつて當家の流にはをのかなを用ゐる也。はねる音の字のをほのうたがはしき假名は、ほの字を書くと云ひならはせり。不v合こと也。既に薫の字かなにほの字を書たる正記證明所見なく、既に此集如v此をの假名を用ゐたり 味凝文爾 うまこりとはあやといはんための冠辭にて、ほめたることば也。古本印本等にはあぢこりとよめり。あぢこりといふ義は何といふことわりにや心得がたし。當家の傳はうまこりとよむ、うまはほめたる義うま人のうましなどいふて稱美の詞也。こりはおりといふ義にて、うまおりの綾とうける冠詞也。あやとは感嘆したる詞あなと云も同事也 乏寸 は珍敷といふと同事にて、至つてほめたる詞也。如v此上より段々と、かをれる國にうまこりのあやにともしきと云下して、みな詞をながくほめたる義也 高照日之御子 天照大神の直にみことさしてのたまふたる義也。 この歌の意は、天武天皇のみたましゐ伊勢神宮にうつり入らせられ、直に日の神の御徳とひとしくならせ給ふゆゑ、あやにともしく見奉ることも、ならせられぬといふ義を御夢中によませ給ふ也。御夢の中の御うたなれば、始終の連續もあるまじき事なるに、しかもよくきこえて不思議なる御夢の歌也。かやうのこともありし故、御謚を天武とも奉2尊稱1られたると見えたり |

||||||||||||||||||||||||||||

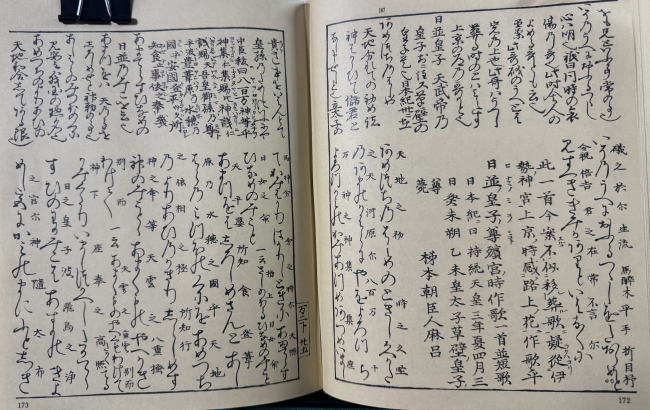

| 万葉考 | 天皇崩之後、八年九月九日ニ、奉v爲《ナシマツル》2御齋會《オホミヲガミヲ》1、之|夜《ヨ》、夢裏唱賜《イメノチニトナヘタマヘル》御歌、 此次に藤原宮御宇と標して、右同天皇崩ませる朱鳥元年十一月の歌を載、其次には同三年の歌有を、こゝに同八年の歌を載べきにあらず、且待統天皇の大御歌とせば、御製とも御夢とも有べし、かたがたいかなる野書をか裏書にしつらん、然るを後の心なしの、遂に本文にさへ書なせしものなり、【有馬ノ皇子の御歌の次に、いと後の追加を載しとは異にて、中々に同天皇の大御歌の年月の前後せるは、有まじき事なり、】 此御齋會の事は、紀に (持統) 二年二月の詔に、自v今以後、毎ニv取2國忌ノ日1、要須v齋也とあり、 明日香能、清御原乃宮爾、天ノ下、所知食之《シロシメシヽ》、八隅知之、吾大王、高|照《ヒカル》、日之皇子《ヒノミコ》、何方爾《イカサマニ》、所念食可《オモホシメセカ》、 神風乃、伊勢能國者、奥《オキ》津藻毛、靡足波爾《ナミタルナミニ》、鹽|氣能味《ゲノミ》、香乎禮流《カヲレル》國爾、 潮の滿る時くもるを、加乎留といふなり、冠辭の朝霞の下に委、 味凝《ウマゴリ》、 冠辭、 文爾乏寸《アヤニトモシキ》、高照日之|御子《ミコ》、 こは意得がたきを、強ていはゞ、天皇吉野より伊勢の國へ幸有て、桑名におはせし事を、さるたふとき大御身の、あら海べたにおはせしが、めづらかにかたじけなきよしか、 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 天皇崩之後八年九月九日奉v爲2御齋【齋ヲ今齊ニ誤】會1之夜夢裏習賜御歌一首 習は誦の誤りか。此次に藤原宮御宇と標して、右同天皇崩りませる朱鳥元年十一月の歌を載せ、其次に同三年の歌有るを、ここに同八年の歌載すべきに非ず。且持統天皇の御歌とせば御製と有るべし。かたがたいぶかしき由考に言へり。此御齋會の事、持統紀二年二月の詔に、自v今以後毎v取2國忌日1要須v齋也と有り。 明日香能。清御原乃。宮爾。天下。所知食之。八隅知之。吾大王。高照。日之皇子。何方爾。所念食可。神風乃。伊勢能國者。奧津藻毛。靡足波爾。鹽氣能味。香乎禮流國爾。味凝。文爾乏寸。高照日之御子。 あすかの。きよみはらの。みやに。あめのした。しろしめしし。やすみしし。わがおほきみ。たかひかる。ひのみこ。いかさまに。おもほしめせか。かむかぜの。いせのくには。おきつもも。なびきしなみに。しほげのみ。かをれるくにに。うまごり。あやにともしき。たかひかるひのみこ 靡足舊點にナビキシと有るからは、足をシの假字に用ひしか。又は之の誤りならむ。潮の滿る時くもるをカヲルと言ふ。神代紀に我所v生之國。唯有2朝霧1而薫滿之哉。又神樂歌に、いせじまやあまのとめらかたくほのけおけおけ、たくほのけいそらがさきにかをりあふおけおけ。又卷九に、鹽氣たつありそにはあれどなども詠めり。合せ考ふべし。冠辭考朝ガスミの條にも委し。味ゴリ枕詞。此歌いと心得がたし。強て言へば、天皇吉野より伊勢の國へ幸有りて、桑名におはせし事を、尊きおほむ身にて、荒海の邊におはせしが、めづらかに忝なき由か。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 天皇崩之後。八年九月九日。奉v爲2御齋會1之夜。夢裏習賜《イメノウチニナレタマヘル》御歌。一首。 崩之後八年。 天武天皇、朱鳥元年崩じ給ひしかば、後八年は持統天皇七年にあたれり。 九月九日。 持統紀云、七年九月、丙申、爲2清御原天皇1、設2無遮大會於内裏1云々とあり。この月、丁亥朔なれば、丙申は十日に當れり。さるをこゝには、九日とせり。いづれをか正しとせん。 御斎會。 齋會は、書紀敏達紀に、大會設v齋とはあれど、蘇我馬子宿禰の家にての事にて、臣家の齋會なり。推古紀に、十四年四月、壬辰、丈六銅像坐2於元興寺金堂1、即日設v齋於v是會集人衆、不v可2勝數1云々とあるも、元興寺の齋會なり。天武紀に、四年四月、戊寅、請2僧尼二千四百餘1、而大設v齋焉云々とある、宮中御齋會のはじめなり。持統紀に、二年二月乙巳、詔曰、自v今以後、毎v取2國忌日1、要v須v齋也云々と見えたり。後は、正月八日より十四日まで行はるゝよしなり。こははるかに後のことなり。 夢裏習賜《イメノウチニナレタマヘル》。 習賜は、目録になれたまふと訓るをよしとす。これを、考には、唱賜と直し、略解には、習は誦の誤かといへれど、いかが。漢書五行志、中之下に、習狎也とありて、狎は、なるゝ義なれば、こゝは、太后の御夢のうちに、天皇に親しく馴れ給ふさまを見たまひて、御いめの中ながら、この御歌をよませ給ふ也。さて、是は、天武帝崩給ひて後、八年にて持統帝七年の事なれば、この清御原宮御宇の條に、載べきにあらずとて、本文に略かれしかど、甚しき誤り也。年代はいかにまれ、こは、天武帝の御爲に、御齋會をまうけ給ひて、しかも多年を經ても、猶わすれかねさせ給ひて、御夢にさへ見奉りて、御歌をよませ給ふなれば、こゝに入べき事、論なきをや。また、こゝに、太后としるし奉らねど、こは、まへの天皇崩之時、太后御作歌とある端辭を、うけたるにて、御歌とさへあれば、太后の御歌なる事、明らけし。又代匠記に引る官に、小字にて、古歌集中出とあれど、集中の例、左注にあぐべきなれば、こゝにはとらず。 明日香能《アスカノ》。清御原乃宮爾《キヨミハラノミヤニ》。天下《アメノシタ》。所知食之《シラシメシシ》。八隅知之《ヤスミシシ》。吾大王《ワカオホキミ》。高《タカ》照《ヒカル・テラス》。日之皇子《ヒノミコ》。何方爾《イカサマニ》。所念食可《オモホシメセカ》。神《カム・カミ》風乃《カセノ》。伊勢能國者《イセノクニハ》。奧津藻毛《オキツモモ》。靡足波爾《ナヒキシナミニ》。鹽氣能味《シホケノミ》。香乎禮流國爾《カヲレルクニヽ》。味凝《ウマコリ》。文爾乏寸《アヤニトモシキ》。高《タカ》照《ヒカル・テラス》。日之御《ヒノミコ》。 高《タカ》照《ヒカル・テラス》日之《ヒノ》皇子《ミコ・ワカミコ》。 高照《タカヒカル》は、枕詞。日之皇子《ヒノミコ》とは、天皇は、日之神の御末ぞと申意也。この事上【攷證一下十九丁】にいへり。ここは、わが大王《オホキミ》は、日の神の御末ぞと申す意なり。 何方爾《イカサマニ》。所念食可《オモホシメセカ・オホシメシテカ》。 本集一【十七丁】に、何方御念食可《イカサマニオモホシメセカ》、天離夷者雖有《アマサカルヒナニハアレト》、石走淡海國乃《イハヽシノアフミノクニノ》、樂浪乃大津宮爾《サヽサミノオホツノミヤニ》、天下所知食兼《アメノシタシラシメシケム》云々ともありて、食可は、めせばかの意にて、可《カ》は、疑ひの辭なれば、右に引る一卷の歌にて、所知食兼《シラシメシケム》と結べり。さて、こゝはいかさまにおぼしめせばか、この伊勢の國には、おはしますらんとのたまふ也。 神風乃《カムカセノ》。 枕詞にて、冠辭考にくはし。上【攷證一下七十四丁】にも出たり。 靡足波爾《ナヒキシナミニ》。 靡足《ナヒキシ》は、波へもかゝりて、波の風にふきよせられなどするを、なびくといひて、藻も、波も、なびく也。本集二十【六十三丁】に、阿乎宇奈波良加是奈美奈妣伎《アヲウナハラカセナミナヒキ》、由久左久佐都々牟許等奈久《ユクサクサツヽムコトナク》、布禰波々夜家無《フネハヽヤケム》云々とあるにても、波のなびくといふをしるべし。さて、足をしの假字用ひしは、略訓也。割をき、石をし、市をちの假字に用ふるたぐひ多し。或人、九【十九丁】に、片足羽河《タダシハカハ》とあるを、ここの略訓の例に引たれど、あしの、あの字は、かたのたの字の引聲にこもりて、おのづからにはぶかるゝ格なれば、こゝの例にあらず。 鹽氣能味《シホケノミ》。香乎禮流國爾《カヲレルクニヽ》。 鹽氣は、鹽の氣也。本集九【卅二丁】に、鹽氣立荒礒丹者雖有《シホケタツアリソニハアレト》云々。能味《ノミ》はばかりの意。この伊勢の國は、鹽氣のみ立みちたる國なるを、いかにおぼしめしてか、この國にはおはすらんとの意也。香乎禮流《カヲレル》は、鹽氣のたちて、くもれるをいへり。書紀神代紀上、一書に、我所v生之國、唯有2朝霧1、而薫滿之哉、云々。神樂、弓立歌に、多久保乃計《タクホノケ》、以曾良加左支仁《イソラカサキニ》、加保利安不《カホリアフ》、於介於介《オケオケ》云々とあるは、こゝと同語なれど、假字たがへり、とあるにても思ふべし。さて、この所、必ず脱句あるべし。鹽氣能味香乎禮流國爾《シホケノミカヲレルクニニ》、味凝文爾乏寸《ウマコリノアヤニトモシキ》とはつづくべくもあらぬうへに、上に、何方爾所念食可《イカサマニオホシメセカ》とある、可もじの結びなし。されば、こゝに脱句ありて結び辭もうせしこと、明らけし。 味凝《ウマコリノ》。 枕詞にて、冠辭考にくはし。本集六【十一丁】に、味凍とかけるも、借字にて、美織《ウマクオリ》の綾とつづけしにて、くおの反、こなれば、うまごりとはいへりき。綾を詞のあやにとりなしてつづけし也。 文爾乏寸《アヤニトモシキ》。 文爾《アヤニ》は、借字にて、まへにいへるごとく、歎息の辭なり。乏寸《トモシキ》といふに、三つあり。一つは、めづらしと愛すると、一つは、うらやましき意なると、一つは、實に乏《トモシ》くまれなる意なると也。うらやましき意なるは、上【攷證一下四十一丁】ともしくまれなる意なるは、下【攷證三上五十七丁】にいへり。こゝなるは、めづらしと愛する意なる事、何にまれ、少くともしき物は、めづらしく思ふよりいへる也。そは、本集三【廿二丁】に、出來月乃光乏寸《イテクルツキノヒカリトモシキ》云々。四【廿丁】に、人之見兒乎青四乏毛《ヒトノミルユヲワレシトモシモ》云々。六【十一丁】に、味凍綾丹乏敷《ウマコリノアヤニトモシキ》云々。九【十五丁】に、吉野川音清左見二友敷《ヨシヌカハオトノサヤケサミルニトモシク》云々などありて、猶多し。さてこゝの意は、あやにともしくめづらしと思ひ奉る、日之皇子と、天皇をさして申給ふ也。この御歌一首は《(マヽ)》の意は、脱句あれば、解しがたし。また夢中の御詠なれば、おのづからにしどけなきにや。またこの天皇、はじめよし野に入せ給ひしが、吉野より伊勢國へ幸ありし事あるをおぼしいでゝ、よみ給へるにもあるべし。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 天皇ノ崩之《カムアガリマシヽ》後。八年九月九日|奉2爲《ツカヘマツレル》御齊會《ヲガミ》1之|夜《ヨ》。夢裏習賜御歌一首《イメニヨミタマヘルミウタヒトツ》。 此ノ條も、即右の一書の中なり、 ○八年は、朱鳥八年なるべし、此次に、藤原ノ宮ニ御宇シ天皇代と標して、朱鳥元年十一月の歌を載、其ノ次に、同三年の歌あれば、こゝに同八年の歌、載べきにあらざれども、此は右の一書に連ね載たるを、やがて其まゝ、此間《コヽ》にあげたるなり、 ○御齊會 (齊は、齋と通 (ハシ) 用ひたり、) は、持統天皇ノ紀に、朱鳥三年二月乙巳、詔曰、自v今以後、毎ニv取《アタル》2國忌ノ日ニ1、要《カナラス》須シv齋《ヲガミス》也と見ゆ、その行事は、大極殿にて、金光明經を讀誦《ヨマ》しめらるゝことゝ見えたり、金光明經は、即チ最勝王經なり、天武天皇ノ紀に、九年五月乙亥、勅云々、始テ設2金光明經ヲ于宮中ニ1と見えたる、是この會の起《ハジマリ》なり、又持統天皇ノ紀に、九年五月癸巳、以2金光明經一百部ヲ1、送2置諸国ニ1、必ス取テ2毎年正月上玄ヲ1讀之、其布施、以2當國ノ官物ヲ1宛之、とも見えたり、 ○習ノ字は、唱か誦かの誤か、又は唱の義にて古ヘ用ひし字にや、十六に、夢裡ニ作ル歌、荒城田乃《アラキダノ》云々、右ノ歌一首、忌部ノ首黒麻呂、夢ノ裡ニ作2此ノ戀歌ヲ1贈v友ニ覺テ而令2誦習1如v前ノ、と見えたればなり、 ○御歌とあるも、持統天皇のとせる、一書の説なるべし、 ○古寫本に、古歌集中に出とあり、 明日香能《アスカノ》。清御原乃宮爾《キヨミハラノミヤニ》。天下《アメノシタ》。所知食之《シロシメシシ》。八隅知之《ヤスミシシ》。吾大王《ワガオホキミ》。高照日之皇子《タカヒカルヒノミコ》。何方爾《イカサマニ》。所念食可《オモホシメセカ》。神風)乃《カムカゼノ》。伊勢能國者《イセノクニハ》。奧津藻毛《オキツモヽ》。靡足波爾《ナビカフナミニ》。鹽氣能味《シホケノミ》。香乎禮流國爾《カヲレルクニニ》。味凝《ウマコリ》。文爾乏寸《アヤニトモシキ》。高照日之御子《タカヒカルヒノミコ》。 〇奧津藻毛、とあるは疑はし、毛はもしは、之の誤などにはあらざるか、 ○靡足波爾は、足は合ノ字の誤なるべし、合の草書足と混易し、さらばナビカフナミニと訓べし、ナビカフは、ナビクの伸りたる言なり、下に、玉藻成彼依此依靡相之《タマモナスカヨリカクヨリナビカヒシ》、とあるに同じ、(ナビカヒ〔は、ナビキの伸りたるなり、岡部氏が、ナミタルとよめるはわろし、又略解に、舊點にナビキシとあるからは、足をシの假字に用ひしか、又は之の誤かと云れど、こゝはナビキシ、といふべき所にあらざるをや、) ○鹽氣能味《シホケノミ》(味ノ字拾穗本には美と作り、)は、九ノ卷に鹽氣立荒磯丹者雖在《シホケタツアリソニハアレド》、ともよめり、 ○香乎禮流《カヲレル》は、神代紀に、伊弉諾ノ尊曰、我カ所生之國《ウメリシクニ》、唯有朝霧而薫滿之哉《アサギリノミカヲリミテルカモ》、神樂歌弓立に、いせしまやあまのとねらがたくほのけをけをけ(本)たくほのけいそらがさきにかをりあふをけをけ(末、)十六に、香塗流《コリヌレル》云々、(皇極天皇ノ紀に、燒v香《コリヲ》、延喜式忌詞に、堂ヲ稱2香焼《コリタキト》1、)香をコリとよめるも、カヲリの切りたる言なり、 ○味凝《ウマコリ》は、まくら辭なり、六ノ卷にも、味凍綾丹乏敷《ウマコリアヤニトモシキ》と有リ、味凝味凍など書るは、皆借リ字にて、美織《ウマキオリ》の綾てふ語なり、と冠辭考に云るは、さることなり、宇麻《ウマ》とは、味飯《ウマイヒ》味酒《ウマサケ》など云る味なり、抑々|宇麻志《ウマシ》といふ言、後ノ世は、食フ物の味にのみかぎりて、いふ如なれゝど、古ヘはしからず、耳にも目にも心にも、すべてよしと思ふものには宇麻志《ウマシ》とは云るなり、故レ美織物《ヨキオリモノ》の謂《ヨシ》にて、宇麻許里《ウマコリ》とは云なりけり、(宇麻許里《ウマコリ》は、宇麻伎於里《ウマキオリ》の約なり、伎於《キオノ》切|許《コ》、) ○文爾乏寸《アヤニトモシキ》は、あやしきまでに、おむかしくめでたき謂なり、六ノ卷に、味凍《ウマコリ》云々、(上に引、)また芳野河之河瀬乃清乎見者《ヨシヌノカハノカハノセノキヨキヲミレバ》云々|毎見文丹乏《ミルゴトニアヤニトモシミ》、八ノ卷に、誰聞都從此間鳴渡鴈鳴乃《タレキヽツコヨナキワタルカリガネノ》、嬬呼音乃乏知左寸《ツマヨブコヱノトモシキマデニ》、九ノ卷に、妹當茂苅音夕霧《イモガアタリコロモカリガネユフギリニ》、來鳴而過去及乏《キナキテスギヌトモシキマデニ》、また、欲見來之久毛知久吉野川《ミマクホリコシクモシルクヨシヌガハ》、音清左見二友敷《オトノサヤケサミルニトモシキ》、十三に、五十串立神酒座奉神主部之《イクシタテミワスヱマツルカムヌシノ》、雲聚山蔭見者乏文《ウズノヤマカゲミレバトモシモ》、十七に伊美豆河泊美奈刀能須登利《イミヅカハミナトノストリ》云々|等母之伎爾美都追須疑由伎《トモシキニミツヽスギユキ》、また曾己乎之毛安夜爾登母志美之怒比都追安蘇夫佐香理乎《ソコヲシモアヤニトモシミシヌビツヽアソブサカリヲ》、廿ノ卷に、夜麻美禮婆見能等母之久《ヤマミレバミノトモシク》、可波美禮波見乃佐夜氣久《カハミレバミノサヤケク》などある、これら皆おむかしく、めでたく思ふを、等母志《トモシ》といへり、此外|乏《トモシ》と云言、集中に甚多し、その中に、或は羨き意、或は少き意などにも云り、本居氏云、乏ノ字を書は、不足《アカズ》思ふより轉れる、一ツの意にして、登母志《トモシ》てふ言の、本義《モトノコヽロ》には非ず、此ノ字に勿《ナ》泥《ナヅ》みそ、 ○御歌ノ意|了解《サトリ》がたし、さきに天武天皇、吉野より伊勢ノ國に幸して、桑名におはしましゝことを、かたじけなみして宣へるか、未タ詳ならず、本居氏云、こは御夢に見賜へる御歌なれば、もとより通《キコ》えぬことなるべし、されど語のつゞきなどは、うるはしき故、そのまゝにて載つらむ、 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 檜嬬手 | 天皇崩マシテ之|後《ノチ》八年《ヤトセノ》九月九日、奉ルv爲シ2御齋會ヲ1之夜、夢裏《ミユメニ》唱賜《トナヘタマヘル》御歌《ミウタ》一首 明日香能《アスカノ》、清御原乃宮爾《キヨミハラノミヤニ》、天下《アメノシタ》、所知食之《シロシメシヽ》、八隅知之《ヤスミシシ》、吾大王《ワゴオホキミ》、高照《タカヒカル》、日之皇子《ヒノミコ》、何方爾《イカサマニ》、所念食可《オモホシメセカ》、神風乃《カムカゼノ》、伊勢能國者《イセノクニハ》、奥津藻毛《オキツモヽ》、靡留波爾《ナビケルナミニ》、鹽氣能味《シホゲノミ》、香乎禮流國爾《カヲレルクニニ》、味凝《ウマゴリノ》、文爾乏寸《アヤニトモンキ》、高照《タカヒカル》、日之御子《ヒノミコ》。 〇天武天皇崩リ坐して八年の正當の御忌日に、持統天皇御國忌の御爲に、御をがみゑをせさせ給へるに、其夜御夢によみ賜へる御製歌也。然るに、大后とも、天皇とも、御製歌とも記さゞるは、其世の人の私集に記したるまゝを書き入れたる也。此御齋會は、天武の御爲に始めさせ給へる也。持統二年二月乙己、詔シテ曰ハク自v今以後毎ニ取リテ2國忌ノ日1要《カナラズ》須v齋ル也とある、是也。今本に習賜のある習は唱ノ字を誤れる也。 〇「明香能」以下八句既にいくたびも出づ 〇「何方爾、所念食可」是も一ノ卷に出づ。可の言は下の香乎禮流國と云ふ迄に係れり。 〇「神風乃云云」此つゞきの事、言別《コトワキ》に論《アゲツラ》へり。さて端書に夢裏ニ唱ヘ賜フと在りて、此《コヽ》にかく詔へるは、御夢に天皇の御魂の入らせ賜ひて、吾が靈《ミタマ》は、伊勢ノ海の云々とやうに、告げ給ふと夢見させ給ひし也。此伊勢は志摩の事にて、持統天皇の志摩へ度々|行幸《イデマ》しけるも、此故也。又天武天皇御在世より、伊勢大神を甚《イタ》く尊信し給ひし事は紀にも見え神異例にも引きおけり。又志摩國に御ゆゑよし坐シて、朝夕の御饌《ミケ》を彼の國にめしける、集中にも歌多く見ゆ、かゝれば、大御魂の彼の國にあもりましける事もありけんかし 〇「鹽氣能味、香乎禮流國爾」氣《ケ》は字音にあらず。十六にも日異爾乾而《ヒノケニホシテ》とある異《ケ》にて、古言也。神代紀に唯朝霧而薫滿之哉《タヾアサギリノミカヲリミテルカモ》と、霧霞にもかをると云へること、これも道別に釋せり 〇「味凝、文爾乏寸」美織《ウマゴリ》の綾《アヤ》とかゝりて、文爾乏寸《アヤニトモシキ》は、あなうらやましき日之御子と詔ふ也。 〇一篇の惣意は、こよひ御をがみ會《ヱ》に、さ夜更けてまどろむ間《ホド》に、明けくれ慕ひ奉る夫《ツマ》の尊の夢に見えさせ給ひて、吾が御魂は伊勢ノ國にあり。其國はおきつ藻の靡ける波に、鹽氣のみかをれる國にて、おもしろき國なりと詔《ノタマ》はすに、あなうらやましや、高照る日の御子よと白すまではおぼえたり。その末は夢なれば、いかにありけんと云ふほどの事なれば、此大御歌の首尾せざるを、左右《トカク》云ふ説は、此夢裏の御唱へをよくもおもひやらぬなり。上の、大津ノ宮ノ夫人の御歌にも「吾戀ふる君ぞこぞの夜夢に見えつる」とあり。其歌は醒めて後、現にてよめる也。今此大御歌は、夢ながらよませ給へるなるぞかし。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 口訳 | 天皇崩ぜられた後、八年經て九月九日に御齋會のあつた晩に、夢の中に口吟《クチズサ》みなされた持統天皇の御製 飛鳥《アスカ》の淨見原《キヨミハラ》の宮に、天の下しろしめしゝ安治《ヤスミ》しゝわご大君、たかひかる日の御子。いかさまに思ほし召せか、かむかぜの伊勢の國は、沖つ藻も靡きたる浪に、鹽氣《シホケ》のみ馨れる國に、うまごりあやにともしき高光る日の御子 (これは夢の中の御歌であるし、殊には、神秘的な傳説を伴うたものであるから、幾分普通人の文章法と違うて、暗示的に出來てゐる爲、難解な點がないではない。)飛鳥の淨見个原の宮で天下を治めていらつしやつた天子即、日の神の御|裔《スエ》の我が天皇陛下は、どう御思ひなさつたのか、伊勢の國でいふと、大洋の藻が絡み合うて、寄せて來る浪の上に、汐の馨りの立つてゐる、さうした國へ出掛けた儘、御歸りにならない。無性に御會ひ申したい、立派な天皇陛下よ。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 天皇崩之後、八年九月九日奉ルv爲シ2御齊會1之夜、夢裏ニ習ヒ賜ヘル御歌一首 天武天皇崩御は、朱鳥元年であるから、後八年は持統天皇七年である。持統天皇紀に「七年九月丙申、爲2清御原天皇1設2無遮ノ大會於内裏1」とあるのが、即ちこの齊會であらう。齊は齋に通じて用ゐたもの。夢裏習賜は、夢の内に幾度か口吟み給うた歌の意である。習は繰返すこと。この題詞の下に「古歌集中出」の五字が古本にある。 明日香の 清御原の宮に 天の下 知ろしめしし やすみしし 吾大王 高照らす 日の皇子 いかさまに 思ほしめせか 神風の 伊勢の國は 沖つ藻も なみたる波に 鹽氣のみ 香れる國に 味凝《うまごり》 あやにともしき 高照らす 日の皇子 明日香能《アスカノ》 清御原乃宮爾《キヨミハラノミヤニ》 天下《アメノシタ》 所知食之《シロシメシシ》 八隅知之《ヤスミシシ》 吾大王《ワガオホキミ》 高照《タカテラス》 日之皇子《ヒノミコ》 何方爾《イカサマニ》 所念食可《オモホシメセカ》 神風乃《カムカゼノ》 伊勢能國者《イセノクニハ》 奧津藻毛《オキツモモ》 靡足波爾《ナミタルナミニ》 鹽氣能味《シホゲノミ》 香乎禮流國爾《カヲレルクニニ》 味凝《ウマゴリ》 文爾乏寸《アヤニトモシキ》 高照《タカテラス》 日之御《ヒノミコ》 飛鳥ノ淨見原ノ宮デ、天下ヲ御支配ナサツタ(八隅知之)私ノ天子樣(高照)天子樣ガ何ト思召シタカ(神風乃)伊勢國ハ、アノ沖ノ藻ガ靡イタ波ニ、潮ノ重吹《シブキ》バカリガ薫ツテヰル伊勢ノ國ニ、遙々御出デ下サツテ誠ニ(味凝)不思議ナ程珍ラシイ(高照)天子樣デヰラツシヤルヨ。 ○神風乃《カムカゼノ》――伊勢の枕詞。既出(八一)。 ○奧津藻毛《オキツモモ》――毛は乃の誤と古義にあるが、改める必要はあるまい。 ○靡足波爾《ナミタルナミニ》――足を留としてナビケル、合としてナビカフの訓もあるが、代匠記にナミタルとよんだのに從ふことにする。ナミタルは靡きたるの意。 ○鹽氣能味香乎禮流國爾《シホゲノミカヲレルクニニ》――鹽氣は海上にかかつた潮の氣でもやの如きをいふ。香乎禮流《カヲレル》は潮の香のするをいふ。 ○昧凝《ウマゴリ》――アヤの枕詞。味織《ウマオリ》の綾とつづくのだらうといふ。 ○文爾乏寸《アヤニトモシキ》――不思議に珍らしき意。この乏寸《トモシキ》は羨しい意ではない。 〔評〕 天武天皇が、伊勢の國におはしました御有樣を、ほめたたへたのである。この天武天皇の御英姿は、吉野から伊勢へ幸して、桑名にあらせられた時の事とする説もあるが、要するに、夢中伊勢の海岸に立たせられた御姿である。何處とか何時とか、定める必要はない。夢の中の御歌だから、通ぜぬも道理だと宣長は言つてゐるが、別に意味の不明なところも無く、普通の御歌である。但し挽歌といふ感じはしない。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 天皇崩之後、八年九月九日、奉爲御齋會之夜、夢裏習賜御歌一首 古歌集中出 天皇の崩《かむさ》りましし後、八年の九月九日に、奉爲《おほみため》にせし御齋會の夜に、夢の裏に習ひたまへる御歌一首 【古歌集の中に出づ。】 【釋】天皇崩之後 スメラミコトノカムサリタマヒシノチ。天武天皇の崩後。 八年九月九日 ヤトセノナガツキノココノカ。天武天皇は朱鳥元年の九月九日に崩御されたので、八年は、八年を經過したものとすれは、持統天皇の八年であり、九月九日はその御忌日である。 奉爲 オホミタメニセシ。奉爲は、漢籍から來た字面で、奉は敬意をあらわす。二字オホミタメと讀み、ニセシを讀み添える。天武天皇御冥福の御爲にの意である。 御齋會之歌 オホミヲガミノヨ。齋を設けて佛事を修するを齋會という。天武天皇の御冥福に資せんがために行われた御齋會の夜である。御齋會は、ゴサイヱともいう。 夢裏習賜御歌 イメノウチニナラヒタマヘルミウタ。習は、しばしば繰り返すをいう。夢の中にして自然に得させたまう御歌の義。この歌、作者を傳えないのは、夢中に得られた歌だからであつて、その夢の主は、持統太上天皇にましますであろう。御製といわないのは、夢裡に得られたからであつて、神佛のお告げというが如き信仰があるからである。夢のうちに歌をよむことは、本集では、「荒城田乃《アラキダノ》 子師田乃稻乎《シシダノイネヲ》」(卷十七、三八四八)の歌の左註に「右歌一首、忌部黒麻呂、夢裏作2此戀歌1、贈v友、覺而令2誦習1如v前」とある。 明日香の 清御原《きよみはら》の宮に 天の下 知らしめしし やすみしし わが大王 高照らす 日の皇子、 いかさまに 念ほしめせか、 神風の 伊勢の國は、 奧《おき》つ藻も 靡《な》みたる波に、 潮氣《しほけ》のみ 香《かを》れる國に、 味凝《うまごり》 あやにともしき 高照らす日の皇子。 明日香能《アスカノ》 清御原乃宮尓《キヨミハラノミヤニ》 天下《アメノシタ》 所v知食之《シラシメシシ》 八隅知之《ヤスミシシ》 吾《ワガ・ワゴ》大王《オホキミ》 高照《タカテラス》 日之皇子《ヒノミコ》 何方尓《イカサマニ》 所v念食可《オモホシメセカ》 神風乃《カムカゼノ》 伊勢能國者《イセノクニハ》 奧津藻毛《オキツモモ》 靡足波尓《ナミタルナミニ》 潮氣能味《シホケノミ》 香乎禮流國尓《カヲレルクニニ》 味凝《ウマコリ・アジコリ》 文尓乏寸《アヤニトモシキ》 高照《タカテラス》 日之御子《ヒノミコ》 【譯】明日香の清御原の宮で天下を知ろしめした、八方を知ろしめすわが大君、照り輝く日の御子樣は、どのように思しめされてか、神風の吹く伊勢の國は、沖の海藻も靡いている波に、潮の香の立ち昇る國に、まことに貴い照り輝く日の御子樣。 【構成】別に段落は無い。 【釋】 明日香能清御原乃宮尓 アスカノキヨミハラノミヤニ。天武天皇の皇居である。宮號によつて、その天皇をさす所をあきらかにするは古文の例である。 天下所知食之 アメノシタシラシメシシ。下のシは時の助動詞キの連體形。 八隅知之吾大王高照日之皇子 ヤスミシシワガオホキミタカテラスヒノミコ。ヒノミコは、既出。貴い御子の義に、日ノを冠するのだろう。「高光《タカヒカル》 日御朝庭《ヒノミカド》」(卷五、八九四)、「日之御調等《ヒノミツキト》」(卷六、九三三)。ここは天武天皇。以上天武天皇を呼び懸けている。 何方尓所念食可 イカサマニオモホシメセカ。近江の荒都を過ぎし時の歌(卷一、二九)に「何方《イカサマニ》 御念食可《オモホシメセカ》」とある。オモホシメセカは、オモホシメセバカの意で、疑問の條件法であるが、獨立句として插入されていて、結びが無い。意外の事だという感じをあらわすに使用する常用の句である。 伊勢能國者 イセノクニハ。下の句に對する主格の提示。 奧津藻毛 オキツモモ。海上の藻も。 靡足波尓 ナミタルナミニ。舊訓ナビキシナミニと讀んでいるが、足を助動詞シに當てた例は、他に無い。助詞シに當てた例も無い。「級照《シナテル》 片足羽河之《カタシハガハノ》」(卷九、一七四二)、「日倉足者《ヒグラシハ》 時常雖v鳴《トキトナケドモ》」(卷十、一九八二)の例は、上の音がア段の音で、アシのアを吸收したものと見られる。靡をナミと讀むのは、「旗須爲寸《ハタススキ》 四能乎押靡《シノヲオシナベ》」(卷一、四五)の如く、押靡と書いた例多く、それはオシナベと讀んでおり、下二段活と見られるが、四段活用としては「麻都能氣乃《マツノケノ》 奈美多流美禮婆《ナミタルミレバ》 伊波妣等乃《イハビトノ》 和例乎美於久流等《ワレヲミオクルト》 多々理之母己呂《タタリシモコロ》」(卷二十、四三七五)があり、この奈美多流は、普通に竝みたるの義として、解せられているが、歌意よりすれば、靡みたると解するを可とするようである。また足は、助動詞タルに使用することは多く、上の一五八にも使用している。歌意よりしても過去のこととするは無理であるから、かたがたナミタルナミニと讀むべきであつて、海上の藻の靡いている波にの意とすべきであろう。この句の意は、靡みたる波にてありの意で、下の鹽氣ノミカヲレルの句と對している。 鹽氣能味 シホケノミ。シホケは、潮の氣で、潮の發する氣をいう。ノミは、それの特にはなはだしく、他物無き狀をいう。「鹽氣立《シホケタツ》 荒礒丹者雖v在《アリソニハアレド》 往水之《ユクミヅノ》 過去妹之《スギニシイモガ》 方見等曾來《カタミトゾコシ》」(卷九、一七九七)。 香乎禮流國尓 カヲレルクニニ。カヲレルは、霧霞などの立ち煙るをいう。日本書紀神代の上に「伊弉諾尊曰我所v生之國、唯有2朝霧1而、薫滿之哉」とある。その國に、日の皇子はとつづく語法。 味凝 ウマコリ。枕詞、ウマキオリの約言で、上等の織物の義に、アヤ(綾)に懸かるのであろうとされているが、ウマオリ、ウマシオリならばともかく、ウマキオリの形が、古くあるようには思えない。「味凍《ウマコリ》 綾丹乏敷《アヤニトモシク》」(卷六、九一三)とも書かれていて、共にアヂコリとも讀まれる。倭名類聚鈔に、凝海藻にコルモハの訓があり、凝結のために使う海藻だろうから、ニコゴリのような食物があつて、それをウマコリと言い、驚嘆のアヤに冠したのだろう。もしくはコリは凍結で、アヂコリと讀んで、たくさんの氷の意か。 文尓乏寸 アヤニトモシキ。アヤニは驚嘆すべくある意の副詞。トモシキは、ここは賞美すべく慕わしい意に使用されている。 高照日之御子 タカテラスヒノミコ。上に提示した句を繰り返して結んでいる。 【評語】夢裡の歌であつて、言い足らない詞句のあるのはやむを得ない所である。沖ツ藻モ靡ミタル波ニ、また鹽氣ノミカヲレル國ニと言つて、その歸結をつけずに轉じているが如きはそれである。また歌いものとして傳えられていた歌の成句を使用することの多いのも、夢裡の歌である特色を備えている。これによつて内容が一層神秘になつている。高照ラス日ノ御子と伊勢の國との關係は明瞭でないが、天武天皇の神靈が伊勢の國に赴かれるように解せられ、その伊勢の國を稱える詞句に重點が置かれている。古事記の序文に、天武天皇の擧兵について、夢ノ歌ヲ聞キテ業ヲ纂ガムコトヲ想ホシとあり、前兆として夢の歌があつたと見られ、その歌は不明であるが、この歌に関係があるかも知れない。また作者は、天武天皇の擧兵の際、共に伊勢に赴かれた。そういうことも自然関係して來ているであろう。なお人が死んで、その靈が伊勢に赴くことは、後世の俚謠にその證があり、當時もそういう信仰があつたかも知れない。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 天皇崩りましし後、八年九月九日|奉爲《おほみため》にせし御齋會《おほみをがみ》の夜、夢《いめ》の裏《うち》に習ひ賜へる御歌一首 明日香《あすか》の 清御原《きよみはら》の宮に 天《あめ》の下 知らしめしし やすみしし 吾|大王《おほきみ》 高照す 日の皇子《みこ》 いかさまに 念《おも》ほしめせか 神風《かむかぜ》の 伊勢の國は 奥《おき》つ藻も 靡《な》みたる波に 鹽氣《しほけ》のみ 香《かを》れる國に 味凝《うまこり》 あやにともしき 高照す 日の皇子 〔題〕 天武天皇崩御の後八年は持統天皇七年に當り、此の年の九月九日即ち天皇の御忌日に御齋會が行はれたのであつて、このことは紀にも見えてゐる。(但、紀は十日になつてゐる)夢の裏に習ひ賜ふとは、夢の中に覺え給ふの意と思はれる。 〔譯〕 明日香の清御原の宮に天下を治め給うた我が大君、日の皇子はどうお思ひになつたのか、伊勢の國の沖の藻も靡いてゐる波に、潮氣が一面に立ち霞んでゐる國に、まことに慕はしい日の皇子。 〔評〕 夢裏に習ひ賜へる歌であるからであらうか、「いかさまに念ほしめせか」の結びはなく、また、「伊勢の國は」から「日の皇子」への續きも不明で、中間にも、或は終にも脱漏かと見られる點がある。強ひて解すれば考のいふやうに、吉野より伊勢の國に入らせられた時、海濱に立ち給うた御姿を讃へたものと解せられる。いづれにしても句々莊重、端正な古調を存してをる。 〔語〕 ○明日香の清御原の宮 天武天皇の皇居。「二二」參照。 ○やすみしし 「五〇」參照。 ○いかさまに念ほしめせか、「二九」參照。 ○神風の 伊勢の枕詞。「八一」參照。 ○奥つ藻 「一三一」參照。 ○靡みたる波に 靡いてゐる波に。 ○香れる國 香るは香氣のたつとも解されるが、潮の香の立ち霞む意とみるのがよい。古くは香るを霞霧などの立ちこめる意にも用ゐてゐる。 ○味凝 あやの枕詞。うまく織りの略で、巧みに織つた綾とかかる。 ○あやにともしき あやは「一五九」參照。ともしきは、愛すべき、慕はしき。 〔訓〕 ○靡みたる波に 白文「靡足波爾」の「靡足」を「靡留《ナビケル》」(檜嬬手)、「廣合《ナビカフ》」(古義)等誤字とする説には從へない。また「足」をシの假字として、ナビキシナミニと訓む舊訓に從ふ註も多いが、代匠記ナミタルが穩かであらう。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 天皇崩之後八年九月九日奉爲御齋會之夜夢裏習賜御歌一首 古歌集中出 天武天皇の崩御は朱鳥元年九月九日である事は前 (一五九題詞) に述べた。それから八年は持統天皇七年にあたる。その七年九月の紀に 「丙申。爲2浄御原天皇1。設2無遮大會於内裏1。繫囚悉|原遣(ユルシヤル)。」 とあつて右の題詞と一致するやうであるが、丙申は十日であつて正忌日の翌日にあたる。そこで紀を誤記かとも見られてゐるが、私注には御斉會は次に持統紀二年の記事を引用するやうに恒例となつてゐたので紀には記さず、翌日の無遮大會のみを記したのだとして無遮大會は道俗男女貴賤上下をへだてることなく、普く来衆に施與するもので、斉會とは別であり、今の題詞により九日に御斉會が行はれ、紀により十日に無遮大會が行はれた事が知られると述べられてゐる。天武崩御の朱鳥元年十二月に無遮大會を大官、飛鳥、川原等の五寺で営み、翌持統元年九月 「庚午、設2無遮大會於京師諸寺1。辛来。設2斉於殯宮1。」 とあるは九日十日とつづいて斉會が行はれた事を示し、翌二年正月八日には 「設2無遮大會於薬師寺1。」 とあつて、その後四年二月に 「設2斉於内裡1。」 とあるだけで、例年の御斎會の記事は見えないので、私注の説によるべきであらう。 「奉爲」 の文字については山田孝雄博士に 「奉爲考」 (藝文 第十六巻第七号 大正十四年七月) がある。奉爲の文字は梁の石像銘に 「奉爲亡父亡母」 とあるがはじめで、本邦上代の金石文、日本書紀その他の上代文献に散見し、「おほんため」 と義訓すべきであるといふ。オホンは 「大御(オホミ)」 の訛つたもので、今はオホミタメノと訓む。 「斉會」 は敏達紀十三年の條に 「大會設斉(タイヱノヲカミス)」 とあるものがはじめであり、それは蘇我馬子の営んだものであるが、宮中の御斉會は天武紀四年に 「夏四月甲戌朔戊寅。請2儈尼二千四百餘1而|設斉焉(ニヲカミス)」とあるをはじめとされてゐる。儈尼を集めて読経供養するもので、持統紀二年二月の條に 「乙巳(十六日)。詔曰。自今以後。毎レ取2国忌日1。要須レ斉也」 とあり、後には毎年正月宮中で行はれるやうになつた。 「夢裏習賜(イメノウチニナラヒタマヘル)」 は夢の中で幾度もくりかへし自然に覚えられた、といふ意味であらう。夢裡作歌の例は巻十六 (三八四八) にもある。「御歌」 とのみあつて、作者を明記してないが、やはり持統天皇と見るべきであらう。「古歌集中出」 の注は版本には脱してゐる。 明日香能(アスカノ) 清御原乃宮尓(キヨミハラノミヤニ) 天下(アメノシタ) 所知食之(シラシメシシ) 八隅知之(ヤスミシシ) 吾大王(ワガオホキミ) 高照(タカテラス) 日之皇子(ヒノミコ) 何方尓(イカサマニ) 所念食可(オモヒシメセカ) 神風乃(カムカゼノ) 伊勢能國者(イセノクニハ) 奥津藻毛(オキツモノ) 靡足波尓(ナミタルナミニ) 塩氣能味(シホケノミ) 香乎礼流國尓(カヲレルクニニ) 味凝(ウマゴリ) 文尓乏寸(アヤニトモシキ) 高照(タカテラス) 日之御子(ヒノミコ) 明日香の 清御原の宮に 天の下 知らしめしし やすみしし 我が大君 高照らす 日の御子 いかさまに 思ほしめせか 神風の 伊勢の国は 沖つ藻も 靡みたる波に 潮気のみ 香れる国に 味凝り あやにともしき 高照らす 日の御子 【口釋】 飛鳥の浄御原の宮で天下をお治めになつた、八隅を知ろしめすわが大君、大空高く照らす日の皇子は、どのやうに思召せばか、神風の吹く伊勢の国は、沖の藻も靡いてゐる波に潮気のみ烟つてゐる国に、誠に慕はしい、大空高く照らす、我が日の皇子は-。 【訓釋】 飛鳥の浄御原の宮-既出(一・二二標題)。 天の下知らしめしし-既出(一・二九)。 八隅知し吾が大君-既出(一・三)。 高照らす日の皇子-既出(一・四五)。 いかさまに思ほしめせか-既出(一・二九)。「めせか」 はめせばか、の意で、その 「か」 は下にかかるわけであるが、この作では下が完全に結ばれてゐないので、従つてこの語に呼応するものが無くなつてゐる。 神風の-既出(一・八一)。枕詞。 沖つ藻も靡みたる波に-「沖つ藻」 は既出 (一三一)。靡みたるの原文 「靡足」 とあり、旧訓にナビキシ とあり、講義には仁賢紀に 「諱大脚。更名大爲」 とあり、顕宗紀 (前紀) に 「更名大石尊」 とある、いづれもオホシと訓む例をあげ、「脚」、「石」 をシの仮名に用ゐてゐるから 「足」 をシの仮名に用ゐた事を認められてゐるが、集中 「足」 の場合は 「片足羽河(カタシハガハ)」 (九・一七四二)、「荒足(アラシ)」 (七・一一〇一)、「痛足河(アナシガハ)」 (七・一〇八七) などいづれも上の音がア段である」場合に限られてゐるから、代匠記に 「ナミタルトモ読ベシ」 とあるに従ふべきであらう。「足」 をタルと訓んだ例は前 (一五八) にもある。ナミは靡きの意で、「靡け」 (他動詞) をナベ (一・一) とも云つたやうに、「靡き」 (自動詞) をナミとも云つたと思はれる。沖の藻も靡いてゐる波に、の意。 潮気のみかをれる国に-「潮気」 は潮の気で 「塩気立(シホケタツ) 荒磯丹者雖在(アリソニハアレド)」 (九・一七九七) ともある。「かをる」 は神代紀上の一書に大八洲国を生み更に諸神を生み給はむとするところに 「伊弉諾尊曰、我所レ生之国唯有2朝霧1而薫満之哉」 とあり、神楽歌の弓立歌に 「伊勢島の 海人の刀祢等が 焼く火(ほ)の気(け) おけおけ焚く火の気 磯良が崎に 加保(カホ)[乎(ヲ)利安不(リアフ) おけおけ]」 とあつて、香の薫るの意のみでなく、霧や火気の立ちこめるにも用ゐ、ここも藻の靡いてゐる波に潮気の立ち煙るばかりの土地に、の意である。 うまごり-枕詞。冠辭考に春満の説として 「美織(ウマオリ)の綾てふ語也」 とある。うまきおりの約と見るのである。「味凍(ウマコリ) 綾丹乏敷(アヤニトモシキ)」 (六・九一三) の例もある。 あやにともしき-「あやに」 は既出 (一五九)。「ともし」 は乏しの意から転じて羨しの意 (一・五三) にもなり、愛すべく、心惹かれる、などの意にも用ゐられる。今はその意である。「吉野川音のさやけさ見二友敷(ミルニトモシク)」 (九・一七二四)、「阿倍の田のもにゐる鶴(たづ)の等毛思吉伎美波(トモシキキミハ)あすさへもがも」 (十四・三五二三) などの例である。 高照らす日の皇子-前にある言葉がくりかへされた形で、それが結びになつてゐるやうであるが、実際は中断されてゐるのである。上に述べた 「思ほしめせか」 をうけるものではなく、「靡みたる波に」 や 「かをれる国に」 などの下にそれが省略されたと見る説が多いが、これはそこに意識的な省略があると見るよりは更に 「日の皇子は」 と下へつづくべきはずが中断されたもので、しかも日の皇子が上のくりかへしの形になつてゐるので結句のやうな体裁をなしてゐると見るべきであらう。 【考】 この御作の前半は訓釋の條で 「既出」 の語をくりかへしておいたが、それは必ずしもその語がこの御作の語に先行するといふ意味ではないにしても、さうした類似の語がこの御作の前後にくりかへされてゐるといふ事は、当時の常套語の羅列といふ事になつて夢の中で口ずさまれたといふ事もうなづかれよう。後半になつて作意らしいものが示されてゐるが、その伊勢の国が何の爲に持ち出されたか、天武天皇の神霊が伊勢の国へ赴かれたやうにも解されるが、それは挽歌といふ観念からさう思はれるのであつて、必ずしもさう解かねばならぬものではない。壬申の乱に天武天皇が伊勢を廻つて美濃へ入られ、作者たる皇后も同列して難澁せられた事は忘れ難き思出であり、また作者がこの作の前年に伊勢行幸をせられた事も新しい記憶であり、さうした新旧の記憶が夢の中に結びついて、「伊勢の国は...」 となり 「潮気のみかをれる」 といふやうな、うらさびた表現ともなつたのであるが、それが十分一首の歌としての構成を全くしないうちに御夢さめて、かうした未完成の形だけで残された、といふ風に見るべきではなからうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 天皇の崩りましし後の八年九月九日、奉爲 (おほみため) の御齋會 (ごさいゑ) の夜、夢のうちに習ひ賜ふ御歌一首 古歌集の中に出づ 〇原文 「天皇崩之後八年九月九日奉爲御齋會之夜夢裏習賜御歌一首」。「齋」 を金澤本に 「□ (夊の下に日)」、古葉略類聚鈔・紀州本に 「斉」、西本願寺本に 「齊」 とするが、細井本・温故堂本に 「齋」 とあるのが正しい。 〇斎会 僧を集めて斎食を施す法会。わが国では敏達天皇十三年 (五八四) に行われたのが最初らしい (『仏教語大辞典』)。天武四年四月紀に 「甲戌朔戊寅、請僧尼二千四百余而大設齋焉」と見える。また持統二年二月紀に 「乙巳、詔曰自今以後毎レ取2国忌日1、要須レ齋也」とあり、国忌のつまり先帝の崩御の日に齋 会をもよおすことが定められている。天武天皇の崩御は、朱鳥元年九月九日。この歌の題詞の 「九月九日奉為御齋 会之夜」 は、その国忌の夜のこと。 「奉為」 は山田孝雄 「奉為考」 (芸文大正十四年九月) によってオホンタメ (オホミタメ) と訓む。ここに 「八年九月九日」 とあるのは持統天皇七年にあたる。日本書紀持統七年九月九日の条には齋会の記事がなく、翌日に 「丙申 (十日)、為2浄御原天皇1、設2無遮大会於内裏1 」 と記されているので九日の誤記とする説もある (古典大系本書紀頭注)。しかし、国忌日の齋 会は持統二年二月の詔に明言されているとおり年毎に行われたと思われるの、以後記すところが全くない。ここの無遮大会は忌日の斎会と別に行われたものと考えるべきである、 (私注)。無遮大会とは、仏教において、国王が施主となって国内の僧尼貴賤一切の人々を制限なく供養し布施する大会をいう (『仏教語大辞典』)。 〇夢のうちに習ひ賜ふ 夢の中でくりかえし詠み覚えられた歌ということだろう。普通の夢ではなく、鎮魂のためにとくに夢を見ることが行われたか (一五〇参照)。作者を記していないが、「御歌」 とあり、大后 (持統天皇) 作歌と思われる。「古歌集」 は既出 (八九歌左注)。万葉集編纂のための資料となった歌集の一。編纂者および編纂年代など不詳であるが、持統・文武朝から奈良時代初期にかけての作歌を収めたものと推定される。 明日香能《アスカノ》 清御原乃宮尓《キヨミハラノミヤニ》 天下《アメノシタ》 所知食之《シラシメシシ》 八隅知之《ヤスミシシ》 吾大王《ワガオホキミ》 高照《タカテラス》 日之皇子《ヒノミコ》 何方尓《イカサマニ》 所念食可《オモホシメセカ》 神風乃《カムカゼノ》 伊勢能國者《イセノクニハ》 奧津藻毛《オキツモモ》 靡足波尓《ナミタルナミニ》 塩氣能味《シホケノミ》 香乎禮流國尓《カヲレルクニニ》 味凝《ウマコリ》 文尓乏寸《アヤニトモシキ》 高照《タカテラス》 日之御《ヒノミコ》 明日香の浄御原の宮で 天下をお治めになられた (やすみしし) わが大君 (高照らす) 日の皇子はどのようにお思いになられてか、 (神風の) 伊勢の国は沖つ藻も靡いている波の上に 潮の香ばかり立ちこめている国に (うまこり) むしょうに慕わしい (高照らす) 日の皇子。 【注】 〇 明日香の浄御原の宮に- 天武天皇の皇居。既出 (一五六歌の前の標参照)。 〇 天の下知らしめしし- 天下をお治めになった、の意。「天の下」 という語は上代文献に約四百例見えるが、ほとんどが天皇の統治を語る文脈にあらわれる。もと漢籍に見られる 「天下」 の意味・用法を取り入れ、地上の人間世界を天皇による統治という視点から包括的にとらえた呼び名と考えられる (遠山一郎「アメノシタの成立」国語国文昭和五十七年七月)。シラシメシシのシラは支配する意の動詞。次のシは尊敬の助動詞。メシシの最後のシは過去の助動詞キの連体形である。 〇 やすみししわが大君- 既出 (一五五歌、一五九歌など)。 〇 高照らす日の皇子- 天武・持統天皇とその皇子たち (孫にあたる軽皇子を言う場合もある) について、特に使われた讃称。この時期における日神崇拝と天皇即神観の高揚を背景として人麻呂の創造した称詞と推測される。この持統天皇の作歌や、巻一の藤原宮役民作歌・御井歌などにも見られるのは、それを襲用したものであろう。草壁皇子の舎人の歌や人麻呂作歌 (二三九) にタカヒカルヒノミコという表現を見るが、タカヒカルよりもタカテラスに敬意が深く、おそらく前者より後者の方が新しい形と思われる。ヒノミコの原義は、日神の子孫を意味したものか、日のように照り輝く御子の意であったか、容易に決し難いけれども (土橋寛『古代歌謡全注釈』)、タカテラスは日神 (天照大神) の高く照り輝きいます意で、直接には日にかかる語句であったと見られよう。もちろん大君の君臨統治を暗示するはたらきも持つ。 〇 いかさまに思ほしめせか- 原文 「何方尓所念食可」 の 「念食」 を金澤本・古葉略類聚鈔に 「食念」 とするのは誤り。「何方尓」 はイカサマニと訓む。何はイカ (ニ) であり、方は方向・方法・理由などをあらわすサマにあたる。メセカはメセバカに等しい。どのようにお考えになられたからか、の意。巻一の近江荒都歌 (1・二九) にも、このあとの日並皇子挽歌 (一六七) にも、「いかさまに思ほしめせか」 と見え、挽歌における常套表現と見られる。ここでは、皇居を去って伊勢国に行かれた天武天皇の心のはかり難いことを、どのようにお考えになられてかと嘆いているのである。 〇 神風の伊勢の国は- カムカゼノは、伊勢に冠する枕詞。伊勢は神のいる地で、常に風の烈しい所であるところから伊勢にかかるとも、神風を息吹(いぶき)とし、その古語 「息」 に繰り返しの意でかかるとも言うが、確かなことは分からない。記紀歌謡にも見えるので、古くから歌われたのであろう。古意はともかく、人麻呂の時代以後は、神風を吹かせ天武天皇の軍を御加護なされた神のいます伊勢という意識が強くあったと思われる (一九九歌参照)。この歌にも、そうした意識があろう。 〇 沖つ藻も靡みたる波に- 「沖つ藻」 は既出 (一三一歌)。「靡みたる」 の原文 「靡足」。ナミは、ここのみに見える。靡かせる意の動詞 (下二段活用) 「靡ぶ」 に対し、四段活用の自動詞「靡ぶ」 が想定されるし、バ行とマ行の音通ということでナム (連用形ナミ) という形も推定される。足は前 (一五八歌) にもあったように、存在の助動詞タルを表す借訓字。沖の藻もなびいている波の上に、の意。足をシの仮名としてナビキシと訓むのは、あとのシホケノミカヲレルとの対照から言って無理であろう。 〇 潮気のみかをれる国に- シホケは、人麻呂歌集に 「潮気立つ荒磯にはあれど行く水の過ぎにし妹が形見とぞ来し」 (9・一七九七) と見える。ケは、そのものの気配であり、潮の香を言う。カヲルは、霊異記上巻第五話に、「屍有異香而□[馛の旁が分]馥矣」 の[赤文字]に注して 「上音分、下音服□□□乎礼利」 とあり、欠字部分は 「二合可」 の三文字と推定されるので (古典大系霊異記頭注)、匂いのすること、香気を放つことを意味する動詞と考えられるが、神楽歌に 「伊勢志摩の 海人の刀祢らが 焼く火(ほ)の気(け) おけおけ 焼く火の気 磯良が崎に 加保利安不 おけおけ」(古典大系本神楽歌七五番歌) とあるのは、匂うというより、煙の立ちこめることを言う例。なお古典大系本には加保利安不となっているが (梁塵後抄による)、天理図書館蔵重種本では 「加緒利阿比多利」 とあって、古形を示す (白藤礼幸 「神楽歌語彙索引」『論集上代文学』第十二冊 )。一六二歌のカヲレルも、これと同じく潮気の立ちこめている状態をあらわすのであろう。なお、この句を受ける述語がなく、文が不完全なままに終わっている。折口口訳では、「さうした国へ出掛けた儘、御帰りにならない」 を補っている。 〇 うまこりあやにともしき- ウマコリはアヤニに冠する枕詞。ウマキオリすなわち立派な織物の意で綾にかかるとも (冠辞考に荷田春満の説としてあげる)、コリは朝鮮語で綾をあらわす語と同源とも (古典大系) いう。後者なら 「庭つ鳥 鶏」 「野つ鳥 雉」 などとひとしく類語反復型枕詞である。アヤニは駆出 (一五九歌)。トモシキは乏しい・少ない意から、転じて羨ましい、心が惹かれることをあらわす形容詞。ここでは、心惹かれる意。 【考】 夢の裏に詠みならった歌 冒頭の四句は音数も整わず、歌というよりむしろ散文の表現で、五句目の 「やすみしし」 以下が普通の長歌の形となっている。二十句から成り、その大部分を讃歌あるいは挽歌の慣用句が占めていると言ってよい。僅かに 「沖つ藻も 靡みたる波に 潮気のみ かをれる国に」 の四句が、他の歌には見られない特殊な伊勢の海の表現であるが、 「かをれる国に」 のあとに続くべき述語を欠いており、不安定で意味的に不完全な印象を与える。しかし夢裏に詠みならった歌として、それがかえってふさわしく、あわれ深くも感じさせよう。潮気の立ちこめる波の上に、「高照らす 日の皇子」 天武天皇の面影がおぼろに浮かんだところで、夢のとだえたように歌は終わっている。私注にはこれを 「崩御後の天皇の有様、即ち人の死後の生活を歌つて居るものと解すべきだ。」とし、「後のことではあるが関白道長が栄華を極めた晩年をただ後世のことのみ拘はつて、人間のなし得る善業といふ善業を積んで死んだ後、人の夢によつてやつと下品下生であつたことが分つたが、それでも浄土の中であると残つた者たちが喜び合つたといふ話がある。夢に死後があらはれるといふのは自然なことであり、時に思の外のこともあるものなのであらう。...十日に無遮大会が殊に天皇の為に設けられたのは、推測を加へるなら、九日の夜夢にあらはれた天皇のみ姿がいかにもあはれ深いので、その追善のためであつたのではあるまいか」 と想像している。 なお、この歌の 「夢」 は、魂鎮めのための夢占いのもので、その夢の収穫として一六二歌があったのだろうとも言われる (伊藤博「天智天皇を悼む歌」美夫君志十九号)。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 新体系 | 明日香能《アスカノ》 清御原乃宮尓《キヨミノミヤニ》 天下《アメノシタ》 所知食之《シラシメシシ》 八隅知之《ヤスミシシ》 吾大王《ワガオホキミ》 高照《タカテラス》 日之皇子《ヒノミコ》 何方尓《イカサマニ》 所念食可《オモホシメセカ》 神風乃《カムカゼノ》 伊勢能國者《イセノクニハ》 奧津藻毛《オキツモモ》 靡足波尓《ナミタルナミニ》 塩氣能味《シホケノミ》 香乎禮流國尓《カヲレルクニニ》 味凝《ウマコリ》 文尓乏寸《アヤニトモシキ》 高照《タカテラス》 日之御《ヒノミコ》 第二句の原文 「清御原乃宮尓」 は、キヨミハラノミヤニと訓まず、音数に合わせて 「キヨミノミヤニ」 と訓む。「浄之宮(きよみのみや) 」(一六七)。この歌は持統天皇の作と思われる。「夢の裏に」 歌を詠んだ例としては、巻十六に、忌部首(いむべのおびと)黒麻呂天の例 (三八四八) がある。何らかの啓示によるものであろう。歌の文脈が整っていないことも、夢中に得た作という事情に関わるか。-中略-「神風の伊勢の国は」という提示は唐突である。 |

||||||||||||||||||||||||||||

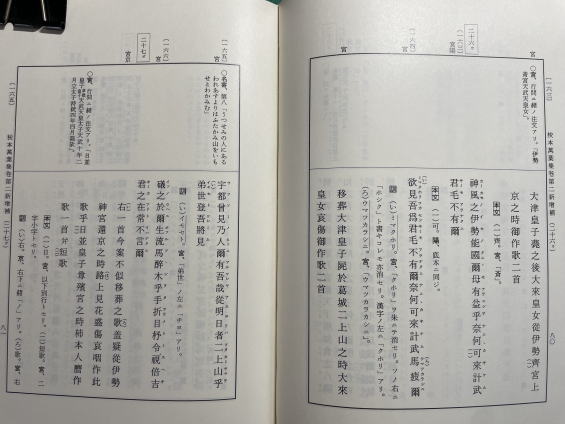

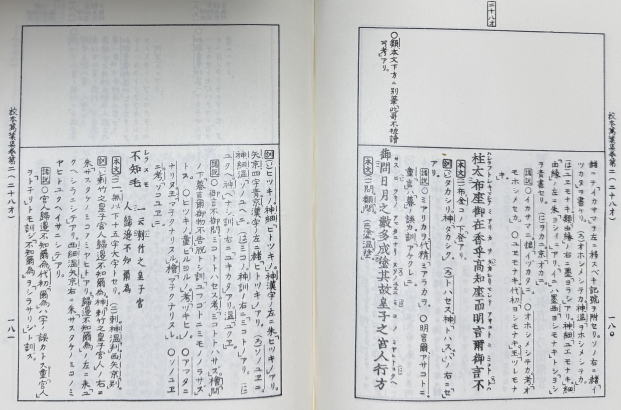

| 巻二163 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | [校本萬葉集]

|

||||||||||||||||||||||||||

| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)

|

|||||||||||||||||||||||||||

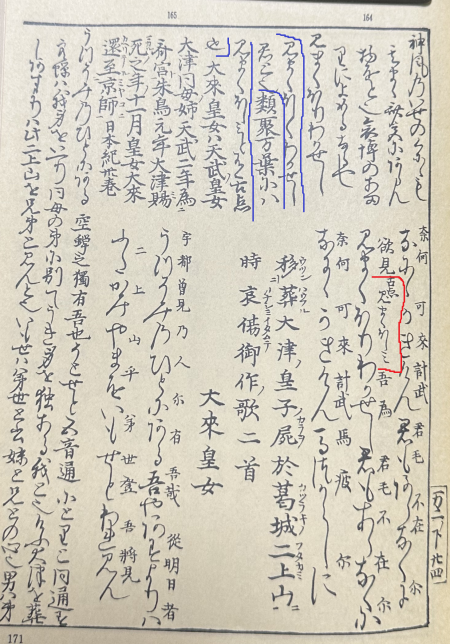

| 諸注引用 | 拾穂抄 | 藤原宮御宇 大津ノ皇子|薨《ミマカリテ》後|從《ヨリ》2伊勢ノ齋宮《イツキノミヤ》1上京ノ時ノ御作歌二首 大來皇女《ヲホクノヒメミコ》 大津皇子薨 持統天皇元年十一月三日依テ2謀反ニ1薨 かみかせのいせのくにゝもあらましをなにゝかきけん君もあらなくに 神風之伊勢能國尓毛有益乎奈何可來計武君毛不材尓 神風のいせのくにゝも 其まゝ齋宮にあらん物をと也哀悼のあまりによめるなるへし |

|||||||||||||||||||||||||||

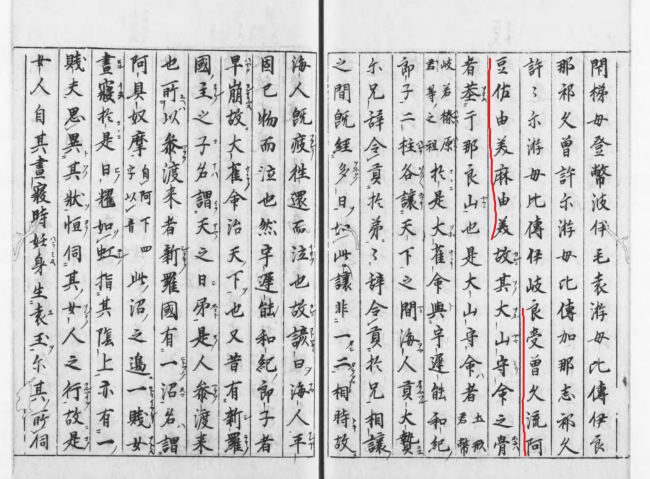

| 代匠記 | 藤原宮御宇天皇代 高天原廣野姫天皇 此注殊に誤れり、下に至て自から顯はるべし、 大津皇子薨之後大來皇女從伊勢齊宮上京之時御作歌 二首 持統紀云、朱鳥元年十一月丁酉朔壬子、奉2伊勢神宮1皇女大來還2至|京師《ミヤコニ》1、十四歳にて齋宮に立たまひ、十四年に當て還たまへり、文武紀云、大寶元年十二月乙丑、大伯《オホクノ》内親王薨ず、齊は齋に改むべし、 神風之伊勢能國爾母有益乎奈何可來計武君毛不有國爾《カミカセノイセノクニヽモアラマシヲナニヽカキケムキミモアラナクニ》 アラマシヲは、皈らずしてさて有まし物をと悔たまふなり、 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 童子間 | 藤原宮御宇天皇代 大津皇子薨之後大來皇女從伊勢齋宮上京之時御作歌二首 童子問 大津皇子と大來皇女と兄弟にてましますや。 答 しかり。天武天皇のみこにて、同母の兄弟地。大來皇女は大津皇子の姉也、御母は大田皇女也。大田皇女は天智天皇の皇女也。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 童蒙抄 | 藤原宮宮御宇天皇代 高天原廣姫天皇 大津皇子薨之後大來皇女從伊勢齊宮上京之時御作歌二首 おほつのみこみまかれる後、おほきの皇女、いせのいつきのみやよりみやこにのぼり給ふときみつくりうたふたくさ 大津皇子 大來の皇女の事は前に審也 從伊勢齊宮上京之時 日本紀卷第卅持統紀云、朱鳥元年十一月丁酉朔壬子、幸2伊勢神祠1皇女大來還2至京師1云々 神風之伊勢能國爾母有益乎奈何可來計武君毛不有爾 かみかぜの、いせのくにゝも、あらましを、なにゝかきけん、君もあらなくに 此歌の意はきこえたる通也。此君とよみ給ふは大津皇子の事歟。また御父の親天武の御事をよませ給ふやわかちがたし。標題に大津皇子の事をあげたれば、皇子の事と見ゆれども、君とさし給ふことは前にもありといへども、このところにては、天武の御事ともきこゆる也 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 万葉考 | 藤原ノ宮ニ御宇天皇代。 ○大津ノ皇子ノ薨之後《スギタマヘルノチ》、大來《オホクノ》皇女、 既出、 從2伊勢ノ齋ノ宮1上《ノボリタマフ》v京《ミヤコヘ》之時《トキ》、御作歌、 朱鳥元年十一月なり、 神風之《カミカゼノ》、 冠辭、 伊勢能國爾母《イセノクニニモ》、有益乎《アラマシヲ》、奈何可來計武《ナニシカキケム》、君毛不有爾《キミモアラナクニ》、 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 略解 | 藤原宮御宇天皇代 高天原廣野姫天皇 [後に持統と申す] 大津皇子薨之後大來皇女從2伊勢齋宮1上京之時御作歌二首 朱鳥元年十一月なり。 神風之。伊勢能國爾母。有益乎。奈何可來計武。君毛不有國。 かむかぜの。いせのくににも。あらましを。なにしかきけむ。きみもあらなくに。 神カゼノ枕詞。君は大津皇子をさし給へり。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 攷證 | 藤原宮御宇天皇代。高天原廣野姫天皇。 天皇、御謚を持統と申す。 この宮の事は、上【攷證一上四十三丁】に出たり。高天原廣野姫天皇の九字、印本大字とす。今集中の例によりて、小字とせり。 大津皇子薨之後。大來《オホク》皇女。從2伊勢齋宮1上v京之時。御作歌。二首。 大津《オホツ》皇子薨。 天武帝の皇子也。朱鳥元年十月。薨給へり。上【攷證二上廿二丁】にもくはし。 大來《オホク》皇女。 天武帝の皇女、大津皇子同母の御姉なり。白鳳二年、齋宮になり給ひて、朱鳥元年十一月に、齋宮より、京にかへらせ給ひぬ。こは、大津皇子の御事によりてなるべし。この皇女、まへには、大伯皇女と見えたり。その所【攷證二上廿三丁】にくはし。 神風之《カムカセノ》。伊勢能國爾母《イセノクニニモ》。有益乎《アラマシヲ》。奈何可來計武《ナニシカキケム》。君毛不有爾《キミモアラナクニ》。 奈何《ナニシ》。 奈何は、集中、なぞ、などかなどもよめり。みな義訓なり。 君不有爾《キミモアラナクニ》。 君は、大津皇子をさしたまへり。一首の意明らけし。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 古義 | 藤原宮御宇天皇代《フヂハラノミヤニアメノシタシロシメシヽスメラミコトノミヨ》。 此ノ標、既く一卷に出づ、 ○天皇代の下、舊本等に、高天ノ原廣野姫ノ天皇とあるは、後人のしわざなり、こは持統天皇文武天皇兩朝の標なるを、一御代のみの標と意得たる僻ことなり、 大津皇子薨之後。大來皇女。從2伊勢齊宮1上京之時。御作歌二首。 オホツノミコノスギマシシノチ オホクノヒメミコノ イセノイツキノミヤヨリ ノボリタマヘルトキ ヨミマセルミウタフタツ 〇大津ノ皇子ノ薨は、朱鳥元年十月二日に、皇子御謀叛のこと覺《アラ》はれて、同三日に、譯語田舍にして、御年二十四にて賜死《ウシナハレ》ましまししよし、書紀に見えて上に引り、 ○大來ノ皇女は、大津ノ皇子の御姉なり、この皇女の上京《ノボラ》せ給ふ事も、同じ元年十一月丁酉朔壬子、伊勢ノ神社に奉《ツカヘマツリ》しが、京師に還至しめ給ふよし、書紀を引て上に委ク云り、大來《オホク》、上には大伯《オホク》と作り、書紀にも二タ様に書たり、 ○伊勢ノ齊宮は、大御神につかへまつり給ふ皇女たちの、御身をさやめて、齋こもり給ふ宮をいふ、和名抄に、職員令ニ云、齋宮寮ハ、以豆岐乃美夜乃豆加佐《イツキノミヤノツカサ》とあり、下の歌に見えたる、齋宮《イハヒノミヤ》とは異なり、混ふべからず、猶委しくは、下にいふべし、 神風之《カムカゼノ》。伊勢能國爾母《イセノクニニモ》。有益乎《アラマシヲ》。奈何可来計武《ナニシカキケム》。君毛不在爾《キミモマサナクニ》。 ○之ノ字、類聚抄には乃と作り、○母ノ字、拾穗本には毛と作り、○有益乎《アラマシヲ》は、京師に還らずして、さてあらまし物をとなり、 ○君毛不在爾《キミモマサナクニ》(在ノ字、舊本には有と作り、今は拾穗本に從つ、)は、君もおはしまさぬことなるに、といふなり、君は大津ノ皇子をさし賜へり、 ○御歌ノ意かくれたるところなし、皇子のなほおはしますごとおもひていそぎ上り來しを、はや薨給ひぬるよ、とおどろきかなしみ給へるよしなり、 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 檜嬬手 | 藤原ノ宮ニ御宇シヽ天皇ノ代、大津皇子ノ薨之後《スギタマヘルノチ》、大來《オホクノ》皇女、從リ2伊勢ノ齋宮1上リタマフv京ニ之時、御作歌二首、 神風之《カムカゼノ》、伊勢能國爾母《イセノクニニモ》、有益乎《アラマシヲ》、奈何可來計武《ナニシカキケム》、君毛不有爾《キミモマサナクニ》。 〇此の皇子・皇女は、御同母《ミハラカラ》にて、殊に御親しかりける故に、一卷にも、竊ニ下リ2伊勢ニ1給ひし事のあるなり。さて大來《オホク》の還り上り給ひしは、持統紀元年十一月の事、大津皇子の事顯はれて失はれ給ひしは、同年十月三日の事なりき。 〇御歌の意少しも隱れたる所なし。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 口訳 | 藤原ノ宮〔持統・文武〕の御代 大津皇子《オホツノミコ》薨ぜられて後、大伯皇女《オホクノヒメミコ》伊勢の齋宮《イツキノミヤ》から、都へ上られた時の御歌

かむかぜの伊勢の國にもあらましを。何しか來けむ。君もあらなくに こんなことなら、伊勢の國に居たはずだのに、どうして來たのであらう。壞しい弟の君も居られないのに。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全釈 | 藤原宮御宇天皇代 高天原廣野姫天皇《タカマノハラヒロヌヒメノスメラミコト》 持統天皇の御代 大津皇子薨之後、大來《オホク》皇女、從2伊勢|齊宮《イツキノミヤ》1上京之時、御作歌二首

大津皇子は朱鳥元年十月二日謀叛のことあらはれ、三日、譯語田舍《ヲサダノイヘ》で殺され給うた。御年二十四。同元年十一月丁酉朔壬子伊勢より大來皇女都に還り拾ふ。大來は前に (一〇五歌) 大伯と記してあつた。齊は齋に通用せしめたもの。 神風の 伊勢の國にも あらましを なにしか來けむ 君も在らなくに 神風之 伊勢能國爾母 有益乎 奈何可來計武 君毛不有爾 カムカゼノ イセノクニニモ アラマシヲ ナニシカキケム キミモアラナクニ 私ハ、(神風之) 伊勢ノ國ニ居ルベキデアツタノニ、弟ノ君ガ御薨レナツタノニ、何シニ都ヘ上ツテ來タノデアラウ。薨クナラレタコトヲ知ラズニ來テ、悲シイコトデス。 ○君毛不有爾《キミモアラナクニ》――君は御弟大津皇子を指して言はれた。アラナクニを古義にマサナクニとよんでゐる。 〔評〕 皇子の薨去を全く御存じなく、御着京になつて始めて變事を聞かれ、驚愕と落膽とに洩らされた、嗟嘆の聲が、如何にも痛々しい。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全註釈 | 藤原宮御宇天皇代 讓2位輕太子1尊號曰2太上天皇1。 藤原の宮の天の下知らしめしし天皇の代 【高天の原廣野姫の天皇、天皇の元年は丁亥の年にして、十一年、位を輕の太子に讓りたまひ、尊號して太上天皇と曰す。】 【釋】 藤原宮御宇天皇代 フヂハラノミヤニアメノシタシラシメシシスメラミコトノミヨ。藤原の宮は、持統天皇文武天皇二代の宮室であるが、下の註は持統天皇のみを擧げている。實際は、二代にわたつて歌を載せており、終りの部分は寧樂の宮にはいつているものもあるかも知れない。 高天原廣野姫天皇 タカマノハラヒロノヒメノスメラミコト。持統天皇。以下の文は、巻の一、二八の歌の前にも、大同小異の文が載せてある。 大津皇子薨之後、大來皇女、從2伊勢齋宮1上v京之時、御作歌二首 大津の皇子の薨《かむさ》りたまひし後に、大來の皇女の、伊勢の齋の宮より京に上りたまひし時に、作りませる御歌二首 【釋】 大津皇子薨之後 オホツノミコノカムサリタマヒシノチニ。大津の皇子のことは、既出(巻二、一〇五)。その薨去に関することもそこに記した。 大來皇女 オホクノヒメミコ。大伯の皇女に同じ。既出(卷二、一〇五)。大津の皇子の同母の姉。 從伊勢齋宮上京之時 イセノイツキノミヤヨリミヤコニノボリタマヒシトキニ。伊勢の齋の宮は、皇大神宮に奉仕する皇女の宮殿をいう。三重縣多氣郡櫛田村にあつた。大來の皇女は、朱鳥元年十一月十六日に、伊勢の齋の宮から還京された。大津の皇子の死んだ十月三日から四十日ばかり後である。その頃に詠まれた歌である。 神風《かむかぜ》の 伊勢の國にも あらましを。いかにか來《き》けむ。 君もあらなくに。 神風乃《カムカゼノ》 伊勢能國尓母《イセノクニニモ》 有益乎《アラマシヲ》 奈何可來計武《イカニカキケム》 君毛不v有尓《キミモアラナクニ》 【譯】 伊勢の國におつたらよかつたものを。何しに來たことだろう。君もおいでにならないのに。 【釋】 神風乃 カムカゼノ。枕詞。既出。 伊勢能國尓母 イセノクニニモ。作者の齋宮の皇女としてましました伊勢の國のことを述べられている。その國から上京されたのである。 有益乎 アラマシヲ。マシは不可能の希望であるから、皇女は都に上られたが、伊勢の國にあつたならという意をあらわしている。ヲは感動の助詞。句切。 奈何可來計武 イカニカキケム。ナニニカキケム(舊訓)、ナニシカキケム(金)。歌經標式にも次の歌の同句にナニニカキケムとあるが、集中、奈何は多くイカニと讀むべき處に使用し、ナニと讀むべき例を見ない。「栲領巾乃《タクヒレノ》 懸卷欲寸《カケマクホシキ》 妹名乎《イモガナヲ》 此勢能山爾《コノセノヤマニ》 懸者奈何將v有《カケバイカニアラム》」 (卷三、二八五) の類である。ケムは、過去推量の助動詞。上り來た心を、自分ながら、いかにしてか來たことぞ、と悔いる心である。句切。 君毛不有尓 キミモアラナクニ。君は大津の皇子。アラナクはあらぬこと、ニは助詞。 【評語】 はるばると伊勢から上京したが愛弟の既に死んでいるくやしさがえがかれている。何だつて來たのだろうと悔む心が痛切に感じられる。この歌は、連作の第一首として、次の歌を呼び起す含みを存して、總括的に歌つているが、悲痛の情はよく出ている。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 評釈 | 藤原宮御字天皇代 高天原廣野姫《たかまのはらひろのひめ》天皇 大津皇子薨りましし後、大來皇女《おほくのひめみこ》伊勢の齋宮《いつきのみや》より京に上《のぼ》りましし時、御作歌《つくりませるうた》二首 神風《かむかぜ》の伊勢の國にもあらましを奈何《いか》にか來《き》けむ君もあらなくに 〔代號〕持統天皇の御代。「二八」參照。〔題〕大津皇子 「一〇五」 參照。 〔譯〕こんなことならば、伊勢の國にそのまま居ればよかつたのに。どうしてこの京師に來たのであらうか。君もゐないことであるのに。 〔評)大和は都である。まして皇女にとつては家郷である。それであるのに、「伊勢の國にもあらましを」と歎ぜられた心は、強く我々の胸をうつ。皇女は皇子の薨後歸京せられたのである。「一〇五」「一〇六」 に見られる弟思ひの皇女の悲歎は如何ばかりであつたであらう。三句まで一息に述べて 「あらましを」 と嘆じ、次に 「奈何にか來けむ」 と反省の氣特を、最後に 「君もあらなくに」 と理由を説明してをられるが、それも單なる説明でなく、愬へるやうに、字餘りの句によつて結んであるのも、甚だ自然でをる。 〔語〕○あらましを もしかうと知つてゐたならば、伊勢の國にゐたであらうに。○奈何にか來けむ 何しに來たのであらうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 注釈 | 藤原宮御字天皇代 高天原廣野姫天皇 この標題は既出 (一・二八ノ前)。その條で注したやうに今の場合も古写本には更に「天皇元年丁亥十一年譲位軽太子尊號曰太上天皇」 と注してゐる。金澤本、紀州本には次の題詞のやうな形ですぐ題詞につづけられてをるが、西本願寺本などは標題の右に朱筆で書かれてをり、後の注記が題詞と一つになつたものと思はれる。 なほ紀州本はこの標題の右に 「萬葉集巻第二未」 とあつて、そこから別紙になつてゐる。紀州本は巻頭目録のはじめにも 「萬葉集巻第二本」 とあつて、今の 「未」 は 「末」 の誤で、この巻がもと二つに別けられてゐた事を示すものである。巻一に比して巻二の分量が多い爲に二つに分けたのであらうが、それが紀州本だけである事、本の方が目録を含めてのものである事、などから見てやゝ時代が下つて後になされたものと考へられる。 大津皇子薨之後大來皇女從2伊勢齊宮1上レ京之時御作歌二首 「大津皇子」 は既出 (一〇五)。「大来皇女」 は大伯皇女と同じくやはり同じところで述べた。斎宮の地は今多気郡斎明村の地で、近畿斎宮驛の東北に斎宮阯がある。持統紀朱鳥元年の條に 「十一月丁酉朔壬子 (十六日) 奉2伊勢神祠1皇女大来。還至2京師1」 とある。大津皇子の薨じた十月三日より四十日餘日後のことであり、その頃の御作と思はれる。 神風之 伊勢能國爾母 有益乎 奈何可來計武 君毛不有爾 カムカゼノ イセノクニニモ アラマシヲ ナニシカキケム キミモアラナクニ 【口譯】伊勢の国にもあらうものを、どうして来たのであらう。君もいらつしやらないに。 【訓譯】 神風の-枕詞。既出 (一・八一)。 あらましを-「まし」 は既出 (一・六七)。仮説の推量。今は都へ帰つたが、こんな事ならいつそ伊勢に居たならば、の意。 なにしか来けむ-「なにしか」 の原文 「奈何可」 とあり、金澤本にナニシカとある (この文字何かを消して書いたやうに見える) が、他の諸本にはナニニカとあつた (これには平仮名の「し」が重點になつたのかと思はれるふしもある) のを万葉考が再びナニシカに改め諸注多くそれに従ふに至つた。全註釈には奈何をナニと讀むべき例を見ないと云つてイカニカと讀まれてゐるが、「奈何爲二(ナニセムニ)」(四・七四八)、「奈何不来喧(ナニカキナカヌ)」(八・一四八七) など奈何をナ二と訓むべき例はいくつもある。「いかにか」 の語は 「家に行きて伊可尓可阿我世武(イカニカアガセム)」(五・七九五)、「春の柳と我がやどの梅の花とを伊可尓可和可武(イカニカワカム)」(五・八二六) などのやうに用ゐられてゐて、どのやうにか、とかどういふ風にか、とかの意味で、今の場合に適切ではない。「なにしか」 とか 「なにしかも」 とかいふ語は 「今更に何牡鹿将念(ナニシカオモハム)」 (一二・二九八九)、「奈尓之可母(ナニシカモ) 霧に立つべく歎きしまさむ」(十五・三五八一)、「なにしか人を思ひそめけむ」 (古今集、十二)、「なにしかも人を恨みむ」 (古今集、十九)、萬葉にも古今以後にもあつて、どうして、何の爲に、などの意で、反語的に用ゐられてをり、今の場合に適切である。シを訓添へる事は「奈何鴨(ナニシカモ) 目言をだにもここだ乏しいき」 (四・六八九)、「何哥毛(ナニシカモ) ここだく戀ふる」 (八・一四七五) などの例もあつて不審とすべきでない。「し」 は意味を強める助詞。何の爲に来たのであらう、の意。 君もあらなくに-「君」 は大津皇子。「あらなく」 は既出 (一・七五)。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 全注 | 藤原宮御字天皇代 高天原廣野姫天皇 〇原文 「藤原宮御字天皇代」。「高天原廣野姫天皇」 は、金澤本、古葉略類聚鈔、紀州本、西本願寺本、細井本など小字。持統天皇を指す。金澤本・古葉略類聚鈔・紀州本などこの下に 「天皇元年丁亥十一年譲位軽太子尊号曰太上天皇」 の注がある。藤原宮については、一〇五歌標題参照。 大津皇子の薨(かむあが) りましし後に、大来皇女、伊勢の斎宮より京に上がる時に作らす歌二首

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 新体系 | 藤原宮 (ふじはらのみや) に宇御 (あめのしたをさ) めたまひし天皇 (すめらみこと) の代 (みよ) [高天原廣野姫天皇 (たかまのはらひろのひめのすめらみこと)。天皇の元年は丁亥 (ていがい)。十一年、軽太子 (かるのたいし) に譲位して、尊号して太上天皇と曰ふ] 藤原宮御宇天皇代 [高天原廣野姫天皇<天皇元年丁亥十一年譲位軽太子尊号曰太上天皇>] 大津皇子の薨 (こう) ぜし後に、大来皇女 (おほくのひめみこ) の、伊勢の斎宮 (いつきのみや) より京 (みやこ) に上りし時に御作りたまひし歌二首 大津皇子薨之後、大来皇女従伊勢齊宮上京之時御作歌二首 神風乃 伊勢能國尓母 有益乎 奈何可来計武 君毛不有尓 かむかぜの いせのくににも あらましを なにしかきけむ きみもあらなくに 【脚注】 大津皇子の謀反が発覚し、処刑されたのは朱鳥元年 (686) 十月三日。年二十四 (日本書紀・持統称制前紀)。→416。十一月十六日、「伊勢神祠に奉(つかへまつ)れる皇女大来、還りて京師に至る」 (同上)。天武天皇崩御による忌服のために離任と思われる。歌は、言々句々、大津皇子の死に対する深い悲しみが滲み出ている。「伊勢の国にもあらましをなにしか来けむ」 と悔み、「君もあらなくに」 と、弟君の死を如何ともし難い現実として痛嘆する。歌中に句切れのある 「なくに」 止めは逆接を表す (木下正俊『万葉集語法の研究』) が、それだけに詠嘆の念も深くこもる。大伯皇女は既出 (一〇五・一〇六)。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 新全集 | 藤原宮 (ふじはらのみや) に天の下治 (あめのしたをさ) めたまひし天皇 (てんわう) の代 (みよ) [高天原廣野姫天皇 (たかまのはらひろのひめ)、天皇の元年の丁亥 (ていがい)、十一年に位 (みくらゐ) を軽太子 (かるのひつぎのみこ) に譲り、尊号を太上天皇といふ] 藤原宮御宇天皇代 [高天原廣野姫天皇<天皇元年丁亥十一年譲位軽太子尊号曰太上天皇>] 大津皇子の薨 (こう) ぜし後に、大伯皇女 (おほくのひめみこ)、伊勢の斎宮 (いつきのみや) より京 (みやこ) に上る時に作らす歌二首 大津皇子薨之後、大来皇女従伊勢齊宮上京之時御作歌二首 神風乃 伊勢能國尓母 有益乎 奈何可来計武 君毛不有尓 かむかぜの いせのくににも あらましを なにしかきけむ きみもあらなくに 【頭注】 〇伊勢の国にもあらましを-アラマシヲは、いた方が良かったのに、の意。このモは 「妹が家も継ぎて見ましを」 (九一) のそれと同じく、反実仮想と呼応する用法。伊勢での暮らしもつらく悲しかったが、大津皇子のいない大和国にいるよりはよほどましだ、という気持ちを表す。 〇なにしか来けむ-ナニは理由を尋ねる疑問副詞。ここは自問。 〇君もあらなくに-大津皇子もこの世にいないのに。 ※藤原濱成『歌経標式』に 「大伯内親王、大津親王に恋ふる歌」 として、この歌の上三句が取り上げられている。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 巻二164 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 諸注引用 | 拾穂抄 |

|

|||||||||||||||||||||||||||